国内网络流行语研究综述(2008—2018)

刘金明,葛银凤

我国从2001年开始对网络语言进行研究,初期的研究主要集中在网络语言对中文造成的负面影响以及如何对其进行规范等方面。随着以互联网为主要媒介的社交平台的兴起,对网络语言的研究广度和深度进一步拓展,有关的研究论文也越来越多。所谓网络流行语,是指在众多的网络语言中,一些网络语言总会给人留下深刻印象,并在短期内迅速传播,不仅网民经常使用,而且普通大众也耳熟能详,此类网络语言被称为网络流行语。2009年,王英在《网络流行语现象解析》一文中称这种“伴随着现实社会事件的发生,在网络上几乎同步发生、迅速流行、风靡于网络内外的热门词语”为网络流行语[1]。自2004年起,国家语言监测与研究中心根据网络词汇的受欢迎程度及使用频率评出年度十大网络流行语,学者们对网络语言的研究也由此开始转向对网络流行语的研究。国内第一篇对网络流行语的研究论文是郑丹娘发表在《中国青年研究》2001年第4期上的《“网络流行语”与青少年“自说自话”》,其研究焦点集中在网络流行语的出现使青少年与成年人尤其是网络空间之外的成年人出现了“话语代沟”,从而使成年人与青少年之间产生难以化解的矛盾[2]。随后,学者们的研究视角不断扩大,从语言学、社会学、翻译学、传播学、教育学、心理学、生态学等不同角度对网络流行语进行了比较广泛的研究。本文从研究趋势、研究内容和研究方法3个方面,对国内2008—2018年的网络流行语研究进行分析总结,对研究所涉及到的议题进行归纳,并对未来研究进行展望,以期帮助人们了解网络流行语的研究现状,为后续研究提供一定的参考。

一、网络流行语的研究概况

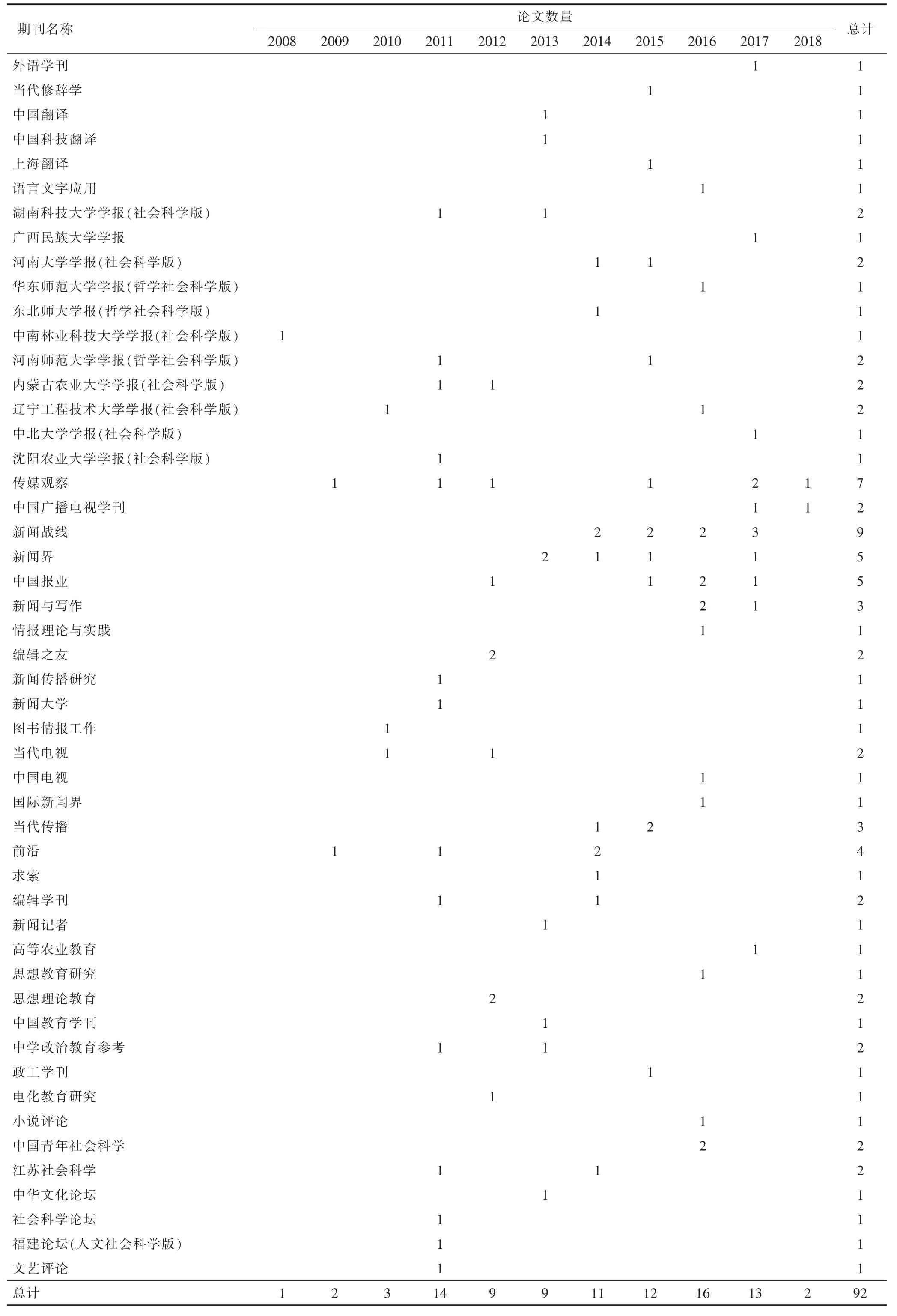

以“网络流行语”为关键词,在中国知网(CNKI)上对2008—2018年国内50份核心期刊进行检索,检索到92篇网络流行语研究论文(见表1),通过对研究论文数量和内容的分析发现,国内的网络流行语研究呈现如下特点。

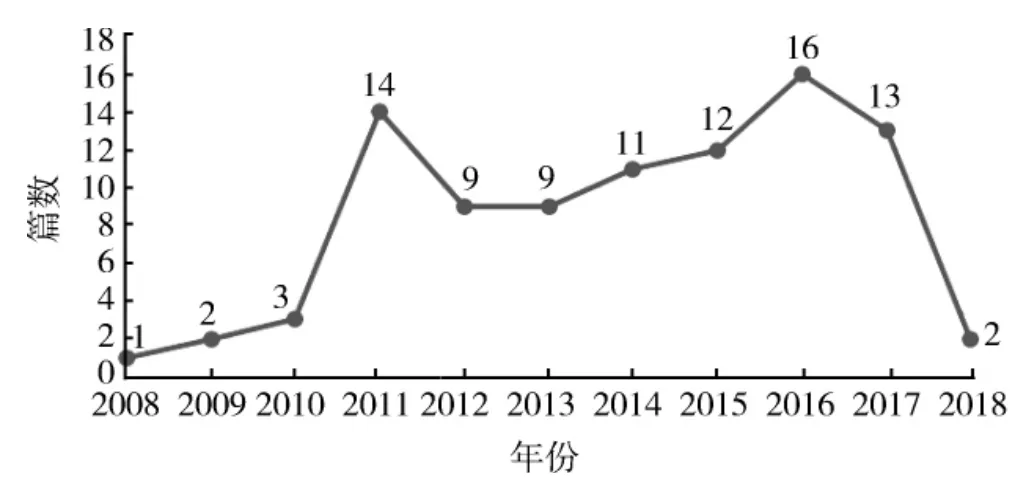

(1)从研究趋势看,2008—2018年发表的网络流行语研究论文数量呈现波浪式增长趋势。其中,2014—2018年发表在核心期刊上的网络流行语研究论文有54篇,尤其是2016年达到最高峰有16篇,之后出现下降趋势,呈现出“低—高—低”的发展态势(见图1)。

由表1和图1可知,目前国内学者对网络流行语的研究大致分为3个阶段:第一阶段(2008年以前)为网络流行语研究的初期阶段,发展较为缓慢;第二阶段(2008—2013年)为网络流行语研究的成长阶段,学者们对网络流行语的关注度迅速提升,并在2011年出现第一次高峰;第三阶段(2014—2018年)为网络流行语研究的成熟阶段,学者们对网络流行语的关注度持续提高,并在2016年达到最高峰,之后呈下降趋势,而且比第一次高峰之后的下降趋势更加明显。

一般而言,研究论文发表数量的增长与时代背景具有密切的联系。2008年,中国已正式成为了“Web 2.0强国”。2011年,胡锦涛与网友在线聊天时曾说:通过互联网来了解民情,汇聚民智,也是一个重要的渠道。网络媒体对一系列重大事件的曝光发挥了不可忽视的作用[3]。2014年,习近平主持召开了中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表了重要讲话,他强调要把我国建设成为网络强国,网络安全是影响国家安全和发展的重大战略问题。国家领导人的重要讲话对网络流行语的研究产生了重要影响。随着网络通讯的迅速发展和网民数量的不断增加,网络流行语的使用者也越来越多,因此,对网络流行语的研究具有很大的发展空间和重要的意义。

表1 2008—2018年国内核心期刊网络流行语研究论文数量统计

图1 2008—2018年国内核心期刊发表的网络流行语研究论文数量情况

(2)从研究内容看,国内学者对网络流行语的研究主要集中在语言学、传播学、社会学、心理学等方面。早期对网络流行语的研究主要聚焦语言本身,关注网络流行语的构词特征、语音变异、语言规范等,如陈一民从语言学层面对网络流行语进行解读,分析了其产生的原因、词汇的特征以及流行的机制[4]。近年来,对语言的研究焦点开始从对网络流行语的整体分析转向对单个词的研究,此类研究主要分析词汇的语义演变及其原因[5]。随着网络流行语的广泛传播,国内学者开始将网络流行语与传播学相结合进行研究,分析网络流行语作为社交媒体环境下新兴的语言现象,其背后潜藏的社会动因[6]。同时,也有很多学者从模因论视角进行研究,认为网络流行语是一种强势模因的体现。由于网络的普及和网民数量的增加,网络流行语的使用愈来愈广泛并对人们的社会生活产生了很大的影响,因此,学者们也高度关注其社会价值,开始从语言学领域扩展到社会学领域,主要涉及思想教育、舆论监督、社会现象、社会心理等方面,其研究内容也从关注网络流行语自身的构词特征扩展到其社会影响、流行机制、生成机制、价值取向等。随着生态学成为学术界研究的热点,将生态与语言相结合进行研究成为一种趋势,生态语言学视角下的网络流行语研究应运而生。从2016年开始,网络流行语的生态化研究成为新的热点,此类研究论文数量不断增多[7]。

(3)从研究方法看,目前对网络流行语的研究主要集中在理论和实证两个方面。理论研究主要是将社会学、传播学、心理学、教育学、符号学、修辞学、翻译学等学科理论和方法与网络流行语研究相结合,对已有的理论进行验证或补充。实际上理论研究属于旧瓶装新酒,运用已有理论对网络流行语这一新的语言变体进行研究,看似很新颖实则很老套。实证研究主要是针对因某一时段的某一热门社会事件而走红的网络流行语进行案例分析,对其的生成机理、编码规律、构式特征等进行研究,但此类研究论文数量比较少,在92篇核心期刊发表的研究论文中,实证类研究论文仅有4篇,占比不到5%。其中,张亮等人以57个网络流行语为例对互联网迷因传播进行实证研究,认为网络流行语是互联网迷因传播的基本形式之一,通过统计分析和曲线拟合发现:互联网迷因传播有“尖峰”“宽峰”“多峰”3种类型,其时序数据基本符合LogNormal和Gauss分布[8]。倪建均对大学生网络流行语社会心理认知进行研究发现:高校大学生网络流行语社会心理认知自我实现因子得分最高,从众心理得分最低;其社会心理认知受到性别、年龄、专业、地区、身份等因素的影响[9]。何丽以问卷调查的形式,以北京市人口为调查对象,对口语交际中网络流行语的通晓度及使用的年龄差异进行实证研究发现:网络流行语的通晓度和使用情况存在明显的年龄差异,并随着年龄的增长而显著降低[10]。田永芳对大学生网络流行语的使用及态度进行调查研究发现:网络流行语严重冲击了汉语的纯洁性,但也丰富了校园网络文化,建议教师将网络流行语运用到课堂教学中提高师生的互动效果[11]。

二、网络流行语的主要研究内容

(一)网络流行语的概念界定

到目前为止,网络流行语还没有确切的定义。根据以往学者对网络流行语所下的定义,有以下几点共识:首先,网络流行语产生于网络空间;其次,网络流行语的使用主体是网民;第三,网络流行语属于交际用语,是一种新兴语言,是语言的变体。陈一民提出,网络流行语是指伴随现实社会新闻事件的发生,在网络几近同步产生、迅速流行风靡于网络内外、短时间内生命力极其强大但并不长久的热门词语[4]。杨萍认为,网络流行语是由网民创造并在网络空间广泛传播,为广大网民所积极接受的语言[12]。总的来说,目前网络流行语还没有确切的定义,且存在定义模糊、界定不清等缺点,网络流行语、网络语言、网络热词三者之间的关系也很模糊。要给网络流行语下定义,首先要区分网络流行语、网络语言、网络热词三者的区别,对它们的概念以及所包含的范围具有清晰的认识。概念的内涵和外延涉及两种逻辑方法:一是明确内涵的逻辑方法是定义;二是明确外延的逻辑方法是分类。我们认为,王仕勇按照“属加种差”的方法给网络流行语下定义值得借鉴[13]。

(二)网络流行语的基本类型

由于网络流行语的定义存在模糊性,因此,研究者对网络流行语的分类也众说纷纭。大多数学者都是从语言学的角度对其进行分类,也有根据网络流行语的形态特征将其分为语句型、文体型、单词型、字母型、数字型、符号型[14],还有学者根据网络流行语的来源和内容进行分类。例如,根据来源将其分为新闻事件、网民自创、方言衍化和文娱4类;根据其涉及的内容将其分为针砭时弊、情感宣泄、特定用语、群体划分、时代精神和纯粹娱乐6类[15];从修辞学角度将网络流行语分为谐音、语义借代、违背语法等类型[16]。从总体上看,以往学者对网络流行语的分类主要是从形态特征的角度出发,这方面的研究成果颇丰,虽有不同但存在很多交叉,研究结果大同小异。网络流行语的类型非常复杂,研究者还可以从不同的学科视角对其进行再分类。

(三)网络流行语的主要特征

由于不同学科对网络流行语的研究视角有所不同,因此,对其特征的分析也有差异。从语言学角度看,研究者认为网络流行语具有与时俱进、新颖独特、生动形象、简洁精炼、打破常规等特征。从传播学视角看,研究者认为其具有语料来源的广泛性、使用群体的层次性、使用目的的多样性、传播范围的无界性等特征;也有研究者认为流行性和与实践紧密相关是网络流行语的两大显著特征,如黄碧云用符号学理论分析认为,网络流行语具有现实性和象征性、隐喻性和反讽色彩、衍生性和推广性、蹿红快和周期短等特征[17]。网络流行语作为一种新兴的语言变体,新奇是其有别于其他语言的最重要特征。由于网络空间具有特殊性,在此空间所产生的语言也具有特殊性,因此,对网络流行语的分析要以其有别于其他语言的特征为重点。

(四)网络流行语的生成机制

很多学者认为,模因在网络流行语的生成传播过程中起着举足轻重的作用,并在他们的研究文章中利用模因论来分析网络流行语中模因的复制、传播途径及形成原因,从而揭示网络流行语的传播规律[18]。张梅兰认为,网络流行语的传播跟语境具有千丝万缕的联系,分析网络流行语的传播机制要全方位认识网络流行语的传播语境,如消费主义形态下话语权利的纠结、公共性的结构性转变、媒体商业化等[19]。曹丙燕认为,网络流行语的生成机制有三,即媒介机制、语言机制和文化机制[20]。王清杰认为,网络流行语的生成与传播受到社会心理的影响,体现了网民对主流文化的疏离与抵制心理,是对社会现状的另类表达和情感宣泄[21]。任何新生事物的产生和发展都要受到内部和外部因素的影响。网络流行语作为一种新兴语言,其产生和发展也同样受到主客观因素的影响。因此,研究者对网络流行语生成机制的研究要进行综合考察和全面分析。

(五)网络流行语的语用功能

“语言总是在社会中发展”[22],社会发展是网络流行语产生的根本原因[23]。网络流行语之所以能够出现并流行,与其社会语用功能息息相关,由于其社会语用功能能够随着社会的变迁而发生转变,因此促使了自身的发展。最初,网络流行语是网民追求标新立异的结果,逐渐成为了网民追求话语权、满足身份认同的标识符,到最后转变为公众评价社会问题的工具。网络技术的发展打破了精英阶层对话语权的垄断,为草根阶层提供了多元化时代进行平等对话的平台,促进了公众言论自由度的提高,参与意识和监督意识的增强。网络流行语作为网络发展的产物,在网络舆论监督中发挥了重要作用。社会发展是一个动态过程,网络流行语的发展也是如此,其语用功能也会随着社会的变迁而发生不同程度的转变。因此,研究其社会语用功能也要关注其发展动态。

三、对网络流行语的研究展望

学者们过去对网络流行语贬多褒少,认为网络流行语的出现给汉语造成了很大的冲击,严重影响了语言的规范。但随着网络的普及和发展以及网民数量的增加,网络语言已经从网上走向网下,从一种小众语言逐渐转变成为了大众语言,对网络流行语不能再持全面否定的态度。由于任何事物都有其两面性,因此,我们要辩证地对待网络流行语,既要否定其不好的一面,又要汲取其精华、发展其优点;既不能无视其对传统汉语的冲击,也不能否认其为传统汉语注入了新鲜血液。但“语言作为社会最重要的交际工具总应该有一定的规范”[24],为了能够让网络流行语更好地服务于人们的生活,我们应该综合考虑网络流行语的使用者、受众主体、使用场合等因素,采取切实有效措施实现其规范化。例如,广播、电视等媒体有责任也有义务合理使用网络流行语,以维护主流媒体的良好形象,充分发挥好示范作用[25]。但是,不能脱离实际,为了规范而规范,而要做到服务于语言实践;也不能急于求成,而要循序渐进地进行引导。

总之,虽然对网络流行语的研究取得了丰硕成果,但是,还存在许多不足,如研究体系不健全、研究成果滞后等。今后,要理论联系实际,对网络流行语进行全方位、多角色、多学科的综合研究,更好地发挥网络流行语的社会语用功能。