基于CPTED理论的南京站站前广场空间安全性研究

高瑜凡 李岚

摘 要:南京站站前广场人流量大、交通情况复杂,对空间的安全性的提升有着急切的需求。笔者从CPTED理论中的6个要素出发,对南京站站前广场的空间安全性进行科学的分析研究,有助于更专业、更科学、更有针对性地提出现状环境改造策略。

关键词:城市广场;空间安全性;CPTED核心要素;现状调研

0 引言

CPTED的中文说法为“通过环境设计预防犯罪”,最早由美国犯罪学家C.Ray Jeffery提出,是犯罪预防研究中的重要理论。[1]CPTED理论包含6个要素,分别为领属性、监控、出入控制、景象维护、目标强化和活动支持。[2]

1 领属性

领属性主要是指空间或事物所表现出的所有权属性。[3]在城市公共空间中,领属性一般有两种,一为具象的方法,譬如栏杆、挡墙、绿篱;二为象征的手段,有场地内地形的高差变化。本文结合南京站站前广场现状,依次从以下4个方面进行空间安全性分析:

1.1 周围交通情况

南京火车站位于南京老城区北部,站前广场周围的地上交通要道为龙蟠路。为了管理复杂的交通情况,一方面设有龙蟠路隧道,将穿梭的车辆引导进入地下;另一方面设计了高架,方便乘车前往南京站的旅客直接停留在二层进站口。这一成熟的交通规划有效防止机动车进入广场内部,增强了内部使用人群的安全感。

1.2 广场大小和形式

南京站站前广场总面积近4万平方米,集散主广场面积约2万平方米。平面布局以火车站建筑为中心,呈中轴对称的形式展开,景观格局分为集散主广场区、过渡性引导广场区和湖滨亲水休闲区三部分。[4]

1.3 边界形式

火车站站前广场的边界形式有4种:栏杆式、石墩式、“栏杆+石墩”结合式、“绿篱+栏杆”结合式。东西两侧广场主入口处为“栏杆+石墩”结合式,非机动车停车场外围的边界为“绿篱+栏杆”结合式,机动车停车场外围、主广场集散区与绿化过渡区之间为栏杆式,进入绿化过渡区的边界形式为石墩式。

不同样式的边界围挡高度不同,栏杆的高度为1~1.2m,形式分为曲尺形和直线形两种。石墩的高度为0.5~0.65m,样式也有两种,分别是均匀圆柱形、上小下大圆台形。用来界定边界的绿篱的高度为1.3m,植物品种采用修剪整齐的大叶黄杨。

栏杆式、石墩式、“栏杆+石墩”结合式这3种形式的边界形式通透性优良,连续性明显。由于绿篱本身密集栽植,“绿篱+栏杆”结合式的通透性一般;由于后期维护不足,部分绿篱长势不好,在空间连续上出现了间断。

1.4 内部空间的限定形式

(1)人工设施。为了保证人安全和非机动车的快速同行,广场在雕塑南侧用围栏進行人工分隔空间,在进入滨水空间之前人为划分出了一条宽2.5米的非机动车通行道路。道路上车流量大,车辆类型以电动自行车为主,行驶速度快。虽然这一举措对火车站站前广场的整体性有一定影响,但也做到了人车动线的隔离,一定程度上提升了游人和驾驶者的生理和心理安全性。

(2)自然植被。主广场空间标高统一,利用树池坐凳、雕塑等小品设施进行内部空间的分割,整体的通透性良好。绿化过渡区以自然式栽植的植物划分内部空间,有健身步道区域和林下休闲区域。亲水平台区主要利用台阶体现地形变化,结合场地不同的标高对内部空间进行限定。

2 监控

监控的形式包括正式监控、机器监控和自然监控,其中正式监控是由警察、看门人和保安所执行,机器监控是由监控器等组成的,自然监控是由人们在进行自己的日常活动时所提供的偶然性观察。[5]笔者对这3种类型的监控依次做出了研究:

2.1 治安防控现状

(1)警卫岗亭数量。在站前广场的东入口处,有一处南京市公安局警务工作服务站,其是整个场地的治安防控警力的集中管理处。在站前广场的最北侧和火车站建筑灰本身空间的交界界面处,设置了4个警卫岗亭;不同位置的岗亭值守人员数量不一样,显示了广场不同区域所需要治安管理的力度不同。西侧入口和周围的公交站以及地面停车场相邻,交通和人流较为混乱,设置了两个警卫岗亭,分别承担着安全督查、人流疏导的功能。

(2)组织巡逻。通过现场观察,发现站前广场共有5辆联勤联动的巡逻车和1辆特警车。联勤联动车辆会定点顺着特定路线进行规律的巡逻活动,巡查范围为主广场区域,有助于排查主广场的安全隐患,而在绿化过渡空间和亲水平台空间未见公安人员进行安全巡查。特警车警力的设置便于紧急情况的处理,对犯罪分子的心理起到一定的震慑作用。

2.2 监控系统完善程度

从整体来看,火车站站前广场的监控数量和种类都很丰富,主要有5种不同型号的设备。监控设备在东西两侧的主入口处、广场北侧与建筑灰空间交接处、绿化过渡空间、停车场等空间均有分布。监控设备的种类较多,不同厂商不同批次的监控设备不利于后期的及时维修,具备夜视功能的摄像头数量有待增加。

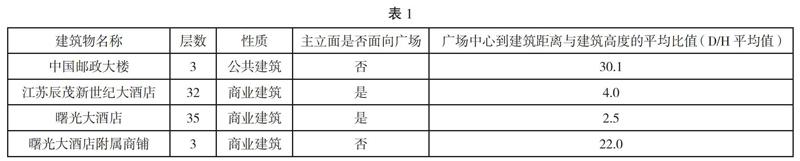

2.3 周边建筑的层数、性质、主立面面向广场的比例

火车站站前广场的周围建筑性质以商业建筑为主,东西两侧建筑物布局情况相似,建有3层中国邮政大楼、曙光大酒店附属商铺以及2座高耸的酒店建筑。火车站作为一个体量较大的交通枢纽建筑,相邻建筑离广场中心的距离较远,监视情况并不理想。

2.4 各个活动场地间的监视效果

3个分区之间由于在空间尺度上相隔较远,且人群活动不连续,互相之间的监视效果不理想。分区内部的自然监视可以达到一定效果,主广场空间视线通透,人流量大,大多为通过性行为。过渡广场上设置了一定数量的树池座椅,方形树池座椅呈3*3均匀布置,间隔3.6~4.8m,长条形树池坐凳也为条带式规则布置,为不同人群提供了集中的休憩等待的空间,人群可以有效地进行互相监督。滨水空间由于顺应场地地形的变化,场地范围内竖向标高不尽相同,人群的视线可以在不同高度上互相监督。

2.5 安全隐患场地数量

夜幕降临,滨水平台的整体照明环境整体较差。一方面,南京站站前广场的南侧紧临玄武湖,照明设施未投入使用,很容易忽略台阶的变化;亲水平台未设安全护栏,人有落水的危险。另一方面,黑暗也会给人带来不安全感,产生心理上的恐惧;并且黑暗的环境也会造成监控设施捕捉的画面不清晰,具有明显的安全隐患。

3 出入控制

对场地出入的路径进行清晰的梳理,对进出场地的人群进行管理与排查,可以提升空间的安全性,也会降低人群在城市公共空间中的恐惧感。

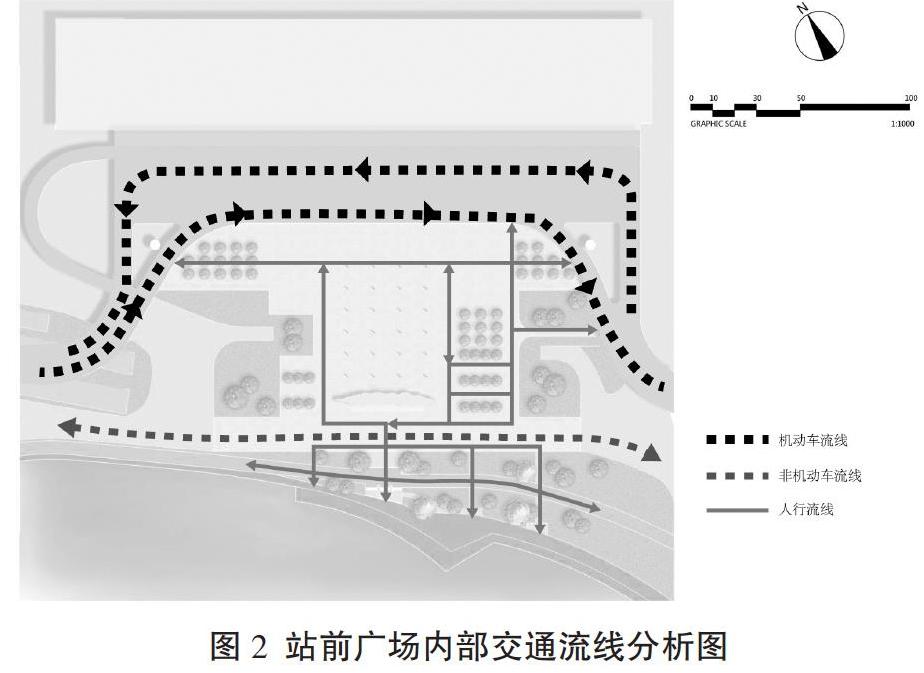

3.1 广场内部的交通流线

南京站站前广场在规划设计之初,采用了人车分离的理念。驶入车站的车辆通过高架抵达二层平台,东西两侧设计了车挡,阻断了机动车进入广场空间的路径。非机动车在广场的东西两侧都留有停车场,在广场南侧靠近滨水空间处有一条非机动车道路,人形流线可以便捷地到达广场上的各个空间,自由方便。

3.2 出入口

广场的主要出入口位于东西两侧,是人流量最大的进入广场通道,长度为45~50m。广场南侧的出入口为进入滨水空间的通道,长度为5m。

4 意向和维护

“破窗理论”指出:如果某一建筑的窗户破损后没有得到修理,那么该建筑的窗户以及其他设施都会在短时间内遭到破坏。同理,如果某一地区的环境出现恶化而没有得到治理和改善,那么这一地区的环境便会在短时间内遭到破坏。[6]不良的环境会对犯罪活动的发生产生诱因,对站前广场的整体美观度、环境设施的美观度进行调研分析,是有必要的。

4.1 整体美观度

南京站站前广场现状卫生环境较好,地面上少见果皮纸屑,公共厕所无异味,這得益于群众素质的提升、广场现有垃圾桶的数量适宜以及后勤环卫工人的及时清理。但由于建设已经有十几年,部分地面铺装石材表面出现了裂缝,对整体的美观度产生了一定的影响。

主广场和过渡广场空间上的植被为规则式,配置方式主要有2种,分别是乔木+绿篱、乔木+球形灌木+绿篱。乔木高4~5m,绝大多数没有超过二层高架;绿篱高度多为1.2~1.3m,在火车站的排风设备周围的绿篱高度达到2m。笔者以1.6m的人的视角进行观察,发现部分球形灌木高度过高,且本身长势茂密,会对视线产生遮挡。

滨水空间的植被种植方式是偏自然式,配置方式以“大乔木+小乔木+绿篱”为主,大乔木的高度为8-9m,绿篱的高度为1.2m,选用的均为分支点较高的植被品种,视线通透。

4.2 环境设施维护情况

火车站站前广场内现有景观小品主要有方形树池座椅、长条形树池坐凳、垃圾桶。方形树池座椅尺寸为1.8m*1.8m,座面为宽0.35m的花岗岩;椅背有倾斜的弧度,高0.6m,材质为不锈钢管。不锈钢材质由于自身老化和缺乏卫生清理,表面出现了明显的污垢;长条形树池坐凳尺寸为16.8m*3m,材质为花岗岩,座面宽0.4m,椅背高度为0.2m,部分花岗岩出现了残缺,影响美观性的同时也会刮伤身体表皮。统一配置的分类垃圾桶,表面卫生情况良好,在表面标明了代表物品的分类标准。

广场上现有标志牌可以分为信息导向类、安全警示类、停车指示类、美德提醒类。信息导向类最多,用于指示周围的公共交通信息、出入口、公共设施,但存在部分导视牌信息过密,不够直观。安全警示类主要为提醒人群注意安全、防范黑车、拉黑黄牛,以及警戒试图盗窃车辆的潜在犯罪人员,但存在部分导视牌被遮挡,不够明显。

4.3 照明系统维护情况

站前广场主广场区域利用东西两侧的高大灯柱完成照明,灯柱高约10m,由20个强光灯泡环绕一圈,夜间的照明效果良好。在建筑和梦舟雕塑之间的主集散广场上设有景观照明灯柱,4纵列7横排,灯柱高2.8m。由于目前广场施工,照明灯柱没有投入使用,使得主集散广场的中心区域夜间视野较差。在绿化过渡区每隔20m安装了一座公园步道灯,高3m,能满足夜间行人视距要求。亲水平台区域的照明灯具未开启,也没有草坪灯、地灯的设置,光照的不足加上滨水植物的茂密,人群只能在黑暗中休憩,易造成心理恐惧的同时也不利于人群之间的互相监督。

5 目标加固

对场地内潜在的易犯罪场所和易受害人群进行保护,可以有效减少犯罪发生的概率。南京站站前广场内现存一处非机动车停车场,旅客大多在重要活动设施处停留,非机动车的安全、旅客携带的财产安全需要重点防范和加强保护。

5.1 广场内的停车场防盗、报警措施的防卫现状

在火车站广场周围的东侧和西侧分别设有机动车停车和非机动车停车处,在广场内部的西南角也被划分出了一块长条形的非机动车停车位。通过车辆的集中停放与管理,广场内部的人车流线清晰,内部非机动车停车处四周用绿篱和栏杆围合成一个较为封闭的空间,入口宽度约为1m,设有一个监控摄像头和两个光照较强的照明灯具,在入口处有标识牌提醒已经进入警方监视范围。配备了专门的人员进行收费和看管,笔者进行简单的现场访问后得知,工作人员并非公安人员,而是个体经营者,其对场地上现有监控设施的运营和反馈情况不了解,不能将人为自然监督和物理器械监督高效地结合起来。整体来看,广场内停车场现有的防盗设备设置较为齐全,但若遭遇车辆被盗窃的紧急情况,缺乏及时报警反馈的设施。

5.2 重要活动设施处防盗、报警措施的防卫现状

人群大多集聚在站前广场的方形、长条形树池坐凳区域,该区域的现状安全措施为治安巡逻车的定时定点巡视,以及安装在相邻绿化区域里的监控摄像头。不少等候的旅客携带着大包小包行李,放置在坐凳周围,在人为监管疏忽的时候有发生盗窃事件的可能性。因此,对于现状休闲设施的外观设计,可以更多地结合安全性设计原则,在坐凳表面加装隔板强化领属感、增加紧急按钮报警装置等,都会提高人群聚集休憩区域的安全性。

6 活动支持

人群活动为街道和公共空间增添活力,并提供有效的“街道眼”,促进空间的归属感,因此它们是创造自发监控的最有力工具之一,鼓励在公共空间中合法的、有益的活动可以有效抑制犯罪。[7]

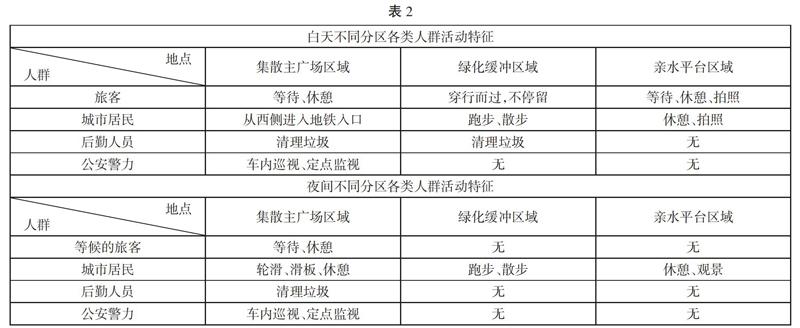

笔者通过实地调研,对南京站站前广场上人群白天和夜晚两个时间段的活动特征做出总结:集散广场区域白天和夜间使用率最高的人群均为等候的旅客和公安警力;绿化缓冲区域是城市居民夜间进行休闲和运动的高频场所;亲水平台区在白天的时候等候的旅客数量多于城市居民,夜间则为更多的城市居民使用,并且此区域白天和夜间的公安警力布置情况均较为薄弱。

参考文献:

[1] C.Ray Jeffery . Crime Prevention Through Environmental Design[M]. Beverly Hills,CA:Sage,1971.

[2] Adam Thorpe,L Gamman . Walking with park Crime[J]. Prevention and Community Safety,2013.

[3] 赵秉志,金翼翔. CPTED理论的历史梳理及中外对比[J].青少年犯罪问题,2012(03):34-41.

[4] 戴悦.火车站站前广场对城市形象塑造的研究——以南京火车站站前广场为例[J].安徽警官职业学院学报,2015,14(04):120-124+128.

[5] 虞梦湄.基于CPTED的城市公共空间设计[D].合肥工业大学,2017.

[6] Kelling,Catharine M . Cole.Fixing Broken Windows:Restoring Order and Reducing Crime in our Community[J].Wilson Quarterly,1997.

[7] Politecnico Di Milano . Planning Urban Design and Management for Crime Prevention handbook[M/OL]. www.netdiap.polimi.it/lab/laqus,2016-04-06.

作者簡介:高瑜凡(1996—),女,江苏扬州人,南京林业大学风景园林硕士研究生,主要研究方向:城市公共空间安全性规划设计。

通讯作者:李岚(1973—),女,湖南长沙人,南京林业大学风景学院讲师,主要研究方向:人文生态与城市景观形态,历史城市保护规划,历史建筑保护修缮,景观建筑规划设计。