利用地下空间助力发展绿色建筑与绿色城市

钱七虎

(解放军理工大学国防工程学院, 江苏 南京 210007)

0 引言

当今世界迎来了绿色发展时代,习近平总书记提出的绿色发展理念是习近平新时代中国特色社会主义思想的主要组成部分。党的十八大以来,党中央提出了一系列治国理政新理念、新思想、新战略,把生态文明建设和绿色发展提到新的战略高度;党的十八届五中全会更是把绿色列入中国国家建设发展的五大理念之中。中国的绿色发展正在进入世界绿色发展的先进行列。地下空间是一个巨大而丰富的空间资源,对其进行合理开发利用能够促进我国的绿色发展。本文从节约土地、利用地热能、节水、绿色城市基础设施(包括绿色客运城市交通和城际交通,未来城市货运交通,绿色城市污水、雨洪蓄排系统,绿色城市垃圾集运和处理系统,智慧地下综合管廊,城市智慧行车系统)等方面分析说明如何利用地下空间发展绿色建筑与绿色城市,并介绍如何进行地下空间的开发规划。

1 绿色建筑与绿色城市

绿色建筑和绿色城市的定义在国际上尚无共识。

1.1 绿色建筑

根据《绿色建筑评价标准》[1],绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材),保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。简而言之,即“四节一环保”的建筑。

1.2 绿色城市

绿色城市一方面是“绿色建筑规模化的一个必然结果”;另一方面,因为城市要素除了建筑之外,还包括交通等城市基础设施以及自然环境和社会环境等,所以其内涵还应扩展到其他城市要素。绿色城市的实质可概括为: 实现更高水平的生态平衡,大幅减少环境污染并使自然资源得到更为合理的配置,同时形成可持续的生态安全保障体系,从而降低城市发展成本,建立起一种自然与社会高度和谐融合、功能高度复合的城市模式。

与绿色建筑的概念相比,绿色城市在节约资源、能源、保护自然之外还加入了社会学范畴的概念,将在西方城市规划领域一直关注的犯罪率、邻里交往、社会和谐发展等命题也一并纳入。二者关系为: 绿色城市=绿色建筑+绿色城市基础设施+绿色城市自然环境(蓝天、绿水、青山、净土)+绿色社会环境。绿色城市的目标是促进城市可持续发展,提高城市的宜居水平。

2 利用地下空间发展绿色建筑与绿色城市

2.1 节约土地

我国现行耕地红线为1.2亿hm2(18亿亩),而既有耕地为1.239亿hm2(18.58亿亩),城镇化发展面临无地可用的困境,解决土地问题存在必要性与紧迫性。因此,需要推动地上地下2个城市建设,破解城市发展空间不足的问题。

城市节约土地的一个主要方面在于宏观上努力实现土地的多重利用。土地的多重利用可沿2个方向实施: 1)城市无建筑土地的额外利用; 2)城市已建成区域的紧密化和功能变化。开发利用地下空间,即把城市交通(地铁和轨道交通、地下快速路、越江和越海湾隧道)尽可能地转入地下,把其他一切可以转入地下的设施(如停车库、污水处理厂、商场、餐饮、休闲、娱乐、健身等)尽可能建于地下,就可实现土地的多重利用,提高土地利用效率,实现节地的要求[2]。

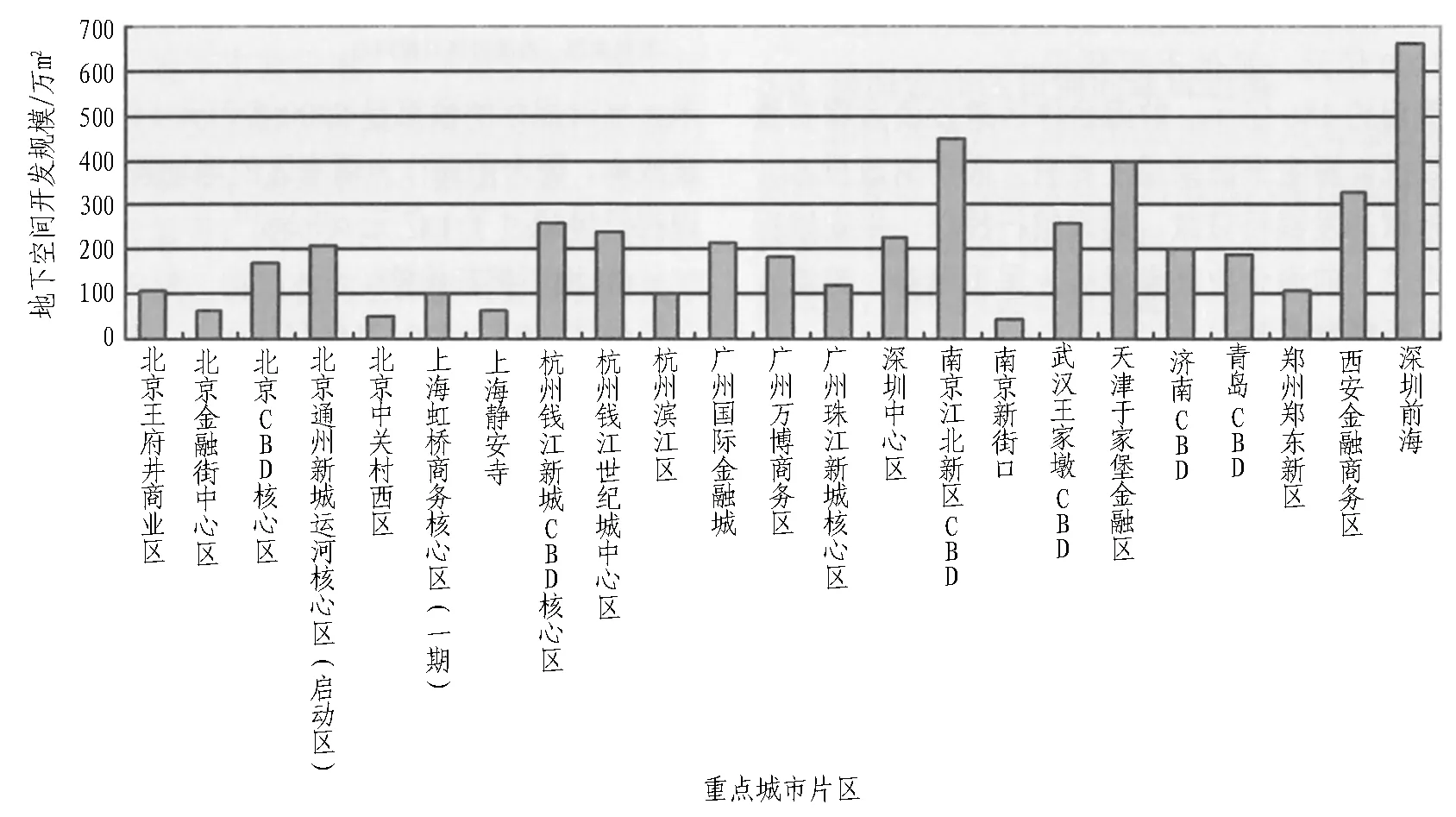

地下空间潜力巨大,能为节约土地提供良好的条件。我国已有许多城市对地下空间进行了开发利用,如南京的玄武湖隧道、九华山隧道,深圳的前海合作区;深圳的福田地下交通枢纽是国内最大的“立体式”交通综合换乘站,汇集了地铁2、3、11号线,以及广深港客运专线福田站,是集城市公共交通、地下轨道交通、长途客运、出租小汽车及社会车辆于一体并与地铁竹子林站无缝接驳的立体式交通枢纽换乘中心,地下枢纽空间总建筑面积约13.73万m2,相当于192个足球场的面积;杭州钱江新城核心区地下城以波浪文化城(10万m2)和地铁1、2 号线换乘站为骨干,地下空间总量达到200万m2。据初步统计的最新数据,北京、上海、深圳地下空间开发规模分别达到9 600万、9 400万、5 200万m2,近5年平均增长分别为410万、650万、680万m2。我国部分重点城市片区地下空间开发规模见图1,地下空间开发强度见图2。

图1 中国部分重点城市片区地下空间开发规模

图2 中国部分重点城市片区地下空间开发强度

2.2 利用地热能

2.2.1 低密度地热能源(地温能)

2.2.1.1 地下换热系统

地温能指的是地层中温度小于25 ℃的地层热能。当到达地下一定深度时(5 m以下),四季的地层温度保持在一稳定值,此时把传统空调器的冷凝器或蒸发器直接埋入地下,利用传热循环介质与大地进行热交换,从而提取地温能,形成地下换热系统。地下换热系统可埋设在地下结构的基坑围护结构(地下连续墙、排桩内)、基础底板下、桩基(钻孔灌注桩、预制桩、PHC桩等)内;可埋设在新奥法施工的隧道衬砌内或以能源锚杆的形式埋设在其围岩中;也可埋设在地铁区间隧道内、地下输水管道内[3]。隧道结构内埋管换热器工作原理见图3。

图3 隧道结构内埋管换热器工作原理示意图

Fig.3 Sketch of working principle of buried tube heat exchanger in tunnel structure

2.2.1.2 能源隧道

能源隧道是指一种利用隧道衬砌内的热交换管路来提取隧道空气热能或隧道围岩中的地热能,实现隧道附近建筑的供热/制冷服务的技术,见图4。

图4 能源隧道示意图

能源隧道工作原理是: 热交换管由分、集水管与地源热泵前端相连,形成封闭系统,系统内注满循环介质(含防冻液),在水泵的驱动下,热交管内的循环介质在管内循环流动,吸收围岩中的地热能或空气热量,经热泵提升后,用于隧道内部或者周围建筑物的制冷/取热。能源隧道具有以下优势: 1)具有结构和暖通双重功能,比传统空调系统节能30%以上; 2)节能环保,无噪音污染,占地少,成本低; 3)能解决寒区隧道的冻胀和结冰等病害问题。

2.2.1.3 工程实例

1)奥地利政府资助的能源地铁车站示范工程1984—2004年桩基埋管数量变化如图5所示。该车站位于Lainzer隧道LT24区,一共有59根桩基内埋设热交换管,钻孔灌注桩桩径为1.2 m,桩长平均为17.1 m,利用6台热泵为附近一所学校供暖。在长期供暖的情况下,车站能提供150 kW的热负荷,一个供暖季度可提供2.14×108kW·h的能量,天然气的使用量每年减少34 000 m3,使每年CO2排放量减少30 t。与传统的靠燃烧天然气供暖的方式比较,可使学校每年用作取暖的费用降低1万美元。

图5 奥地利能源地铁车站工程桩基埋管数量变化

Fig.5 Quantity changes of buried pipes in Austrian energy metro station project

2)瑞士Grabs的PAGO公司办公楼采用570根桩基内埋设热交换管,平均桩长12 m,以4个能源桩为一组,呈方型顶角安装,四边间距为1.4 m。每延米桩基冬天可获得35 kW·h的热量,夏天获得40 kW·h的冷量。

3)上海自然博物馆新馆位于上海市静安区静安雕塑公园内,近北京西路、石门二路,占地面积约为12 000 m2,总建筑面积约为45 086 m2,其中地上建筑面积为12 128 m2,地下建筑面积为32 958 m2。建筑总高度为18 m,地上3层,地下2层,采用地源热泵系统承担建筑部分夏季冷负荷以及冬季热负荷。夏季土壤换热器最大热负荷为1 639 kW·h,冬季土壤换热器最大热负荷为1 178 kW·h。

工程采用灌注桩和地下连续墙内埋管2种形式。其中,灌注桩内埋管393个,平均桩长为45 m,采用W型埋管;地下连续墙内埋管共452个,采用W型埋管。灌注桩及地下连续墙内埋管布置见图6。

图6 灌注桩和地下连续墙内埋管布设图

Fig.6 Layout of cast-in-place piles and buried pipes in diaphragm wall

上海自然博物馆已于2015年投入运营,该馆采用了地下结构内埋管热交换系统,初投资比传统的冷水机组+锅炉系统增加210.2万元,但该系统利用地温能实现了建筑制冷和供暖,年运行费用可节省22.3万元,动态投资回收期为11.98年;该系统利用清洁的地温能,每年可节约117.7 t标准煤,减排CO2195.5 t。上海中心大厦裙楼、上海世博轴和上海富士康大厦等国内重大工程均采用了地下结构内埋管热交换系统。

4)某过江隧道在地下连续墙内设置埋管换热管路,来提取地源的地热能,实现隧道附近建筑的供热、制冷。隧道连续墙最大埋深60 m,连续墙每段长度为5 m;60 m深度位置土壤层温度为16.5~17.5 ℃;采用单U型盘管,De32PE塑料管,埋深按平均55 m计算,盘管间距2.5 m。地下连续墙内埋管直接绑扎在地下连续墙的主筋上,与地下连续墙一起形成换热构件,省去了钻孔费用,且具有传热效果好、稳定性和耐久性好、不占用额外的地下空间等优点。

隧道江北段管理养护中心用房面积约为4 409.65 m2,利用连续墙埋管及热泵机组进行供暖与制冷,参数如下: 1)制热量265 kW; 2)制冷量485 kW; 3)单U型盘管,De32PE塑料管; 4)需要埋管的连续墙长度共120 m; 5)总投资约120万元(含埋管换热器、热泵机组、水泵及管道等费用); 6)节约电能约23.5万 kW·h/年(按年运行时间5 000 h)。隧道江南段参数如下: 1)单U型盘管,De32PE塑料管; 2)可埋管的连续墙长度共1 300 m; 3)埋管总散热量2 800 kW; 4)总投资约850万元(含埋管换热器、热泵机组、水泵及管道等费用); 5)节约电能约235.2万 kW·h/年(按年运行时间5 000 h)。

5)科罗拉多安装地源热泵系统后,每个家庭可降低电力峰值需求、节约能源和减少CO2排放10%~30%。

6)上海世博轴采用6 000根能量桩,是目前世界上单体能量桩用量最大的工程。其节能情况见表1。

2.2.1.4 未来发展情况

目前,地源热泵正进一步与太阳能结合。通过太阳能的辅助供热,可实现系统向地下排热与取热的平衡,从而使得地下温度场保持稳定,既可以克服单独使用地源热泵时,土壤温度场不断降低(或升高)后不能有效恢复的局限性,又可以克服单独使用太阳能空调系统时,太阳辐射受天候因素制约的局限性[2-3]。

表1 世博轴节能情况

2.2.2 浅中层地热能(温泉)

河北省地热能资源总量位居全国第二位,2015年地热资源开采量突破1.1亿m3,地热供暖面积达到6 300万m2。其中,雄县位于河北省保定地区,是国内首个通过地热供暖实现“无烟城”的县城,拥有享誉全国的“雄县模式”。雄县地热资源分布面积广,出水量大,水温高,现如今地热集中供暖面积已占城区集中供暖面积的85%,覆盖县城80%以上的居民小区,每年可减少CO2排放量12万t。在收费方面,雄县居民地下水取暖费用为16元/m2,相较之前燃煤取暖25元/m2的费用更为便宜。

从投入与产出方面分析,地热取暖前期投入较大,后期的年收益率稳定。因此,应推广和提升“雄县模式”,在集中成片供暖的基础上,在新兴城镇中打造以地热为主的“绿色热网”,解决北方中、小新兴城市和农村冬季供暖的问题,减少燃煤燃烧对空气造成的污染。

2.2.3 深层地热能(干热岩)

我国干热岩资源居世界前列,陆域干热岩资源量为856万亿t标准煤,其中青海共和盆地3 705 m深钻获得236 ℃的高温干热岩体。我国已成功在陕西省内进行了干热岩用于供热的商业应用——长安信息大厦2013年共计3.8万m2应用干热岩供热,效果良好。按照2%的可开采资源量计算,我国可开采干热岩量相当于17万亿t标准煤,为2016年全国能源消耗量(43.6亿t)的近4 000倍。至“十三五”末,地热能年利用量相当于替代化石能源7 000万t标准煤,减排CO21.7万亿t。

国际上有美国、澳大利亚、日本、德国、法国等进行了干热岩发电试验研究项目。美国Los Alamos实验室在卡尔德拉的芬登山上建成了一个10 MW的HDR(深层干热岩)发电站,该电站主要由2个深度为3 000多m的钻孔及其连通孔组成,冷水由一个钻孔灌入,另一个孔产生200 ℃蒸汽,进入汽轮机发电。我国也已开始干热岩发电的相关研究。

2.3 节水

我国水资源比较短缺,地下空间可以用来解决水资源问题。

2.3.1 雨水

1)世博轴自来水日用量约为2 000 m3/d,利用雨水时,自来水日用水量降低为1 100~1 200 m3/d,回用雨水用水量约800~900 m3/d。据此,在可利用时段里,自来水替代率约为(800~900)/2 000=40%~45%。经处理雨水主要用途为卫生器具冲洗、绿化浇灌等。世博轴雨水收集处理综合利用技术见图7,处理流程见图8。

图7 世博轴雨水收集处理综合利用技术

Fig.7 Comprehensive utilization technology of rainwater collection and treatment on Expo Axis

图8 世博轴雨水处理工艺流程图

2)西沙群岛上修建了可采集雨水达14万t的地下贮水工程。通过技术处理,已达到国家饮用水卫生标准,从而结束了吃水靠大陆船运的历史。

3)北京每年6—9月份降水中,可利用的雨水为2.3亿m3,相当于城区全年用水量的1/5多。为积蓄雨水,北京筹划开工修建70个地下小水库,新建公园将首先考虑建设雨水收集利用设施,工程可拦蓄洪水3 559万m3。

4)名古屋、大阪、福冈等地的大型建筑物下都设置了雨水利用装置,名古屋体育馆每年利用雨水3.6万m3。

2.3.2 再生水(中水)

再生水主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,也称中水。

1)北京2010年再生水利用量达6.8亿m3,占总用水量的19%,但利用率仅为60%,“十三五”期间计划将全市再生水用量提升到每年12亿m3。

2)天津自2002年正式启动再生水管网建设以来,已铺设了400多km的再生水管道。目前天津已建成再生水厂8座,全年再生水回用约2 500万t,大部分用在大型工业项目中,还有河西梅江居住区和南开水上公园周边一些小区也用上了再生水。

3)日本再生水利用量达1.3亿m3。

3 绿色城市基础设施建设

建设绿色城市,还要进行绿色城市基础设施的建设。过去由于只注意城市“面子”建设,采用管线直埋、城市排水系统按一年一遇暴雨重现期设计、污水不经处理直排、垃圾传统填埋、空气降污减排不控制、公交系统严重滞后等粗放发展模式,酿成“里子”城市地下基础设施建设短板的恶果: 雾霾、交通拥堵、城市内涝、垃圾围城、垃圾山坍塌和泥石流、城市空气污染和雾霾严重、城市地面地下水系和土壤严重污染等“城市病”丛生。

建设城市地下空间是转变城市发展方式、治理“城市病”并建设绿色城市的主要着力点。因此,应以地下综合管廊、海绵城市为主要契机,注意城市“里子”建设的集约绿色可持续发展模式,即: 1)地下综合管廊; 2)海绵城市六字方针(渗、滞、蓄、净、用、排)、雨洪地下储蓄和排洪、地下水银行; 3)污水地下集运和地下污水处理厂; 4)垃圾地下集运、卫生填埋和焚烧处理; 5)雨水、再生水的利用; 6)科学提高城市交通供给能力(发展大运量快速公交系统、发展地下快速路和物流系统); 7)地下低密度能源利用——地源热泵系统。从而解决交通拥堵、空气雾霾、城市内涝、城市水系和土壤污染、水资源短缺、地下超采漏斗区等问题。

3.1 绿色客运城市交通和城际交通

3.1.1 城市及城际客运交通发展方向

绿色交通要求少占地、低能耗、无污染(电驱动)。未来的城市客运交通以地下轨道交通为主,能够实现少占地、无污染,其中低速磁悬浮由于其能耗低,为城市客运交通最佳选择;未来的城际客运交通应发展地下高速磁悬浮,其速度可达到600 km/h以上(轮轨<400 km/h),且能耗最低。

3.1.2 地下快速路

地面交通存在以下3个问题: 1)限购限行,利少弊多,不能持久; 2)“存量”不减、“增量”攀升,中心城区地面已无地(路)可建; 3)国外曾做过伦敦中心区地面交通供给能力的模拟测算,其结果是即使把伦敦中心区所有建筑架空,其下层地面全变成道路,也不能解决交通拥堵问题。因此,仅大力发展轨道交通不能从根本上解决交通拥堵,即使是轨道交通相当完善的发达国家大城市,如伦敦、东京、芝加哥、马德里、莫斯科等,也困扰于交通拥堵。东京公共交通出行比例达到了60%,地铁建设里程已达300 km(地铁集中于城市中心区,线路里程仅占轨道交通总里程的1/10),仍然没有解决交通拥堵;伦敦的第一条地铁建成于1863年,至今已建成地铁里程达439 km,但仍然要收取“交通拥堵费”以缓解拥堵之苦。

20世纪末、21世纪初,国际上很多发达国家的特大城市和有识之士把“治堵”目光转向了“地下快速路”和“地下物流系统”。美国波士顿于1994年开始拆除高架路,10年建成了8—10车道的地下快速路;东京正在建设中央环状地下快速线,新宿线已于2007年通车,品川线正在建设;新加坡地下道路系统(SURS)长15 km,为环形4车道,造价48亿美元,承担城市中心区交通量的40%,长9 km的新加坡KPE地下公路目前已建成;马德里已建成36 km的地下快速线;悉尼已建成4条共11.4 km的地下快速线;布里斯班已建成2条6 km地下快速线;巴黎已建成20 km地下快速线,并已完成二代城市地下快速路网设计;莫斯科在三环线中建成了3.6 km地下快速线。

国内大城市的地下快速路建设也已初见端倪,并在缓解交通拥堵问题上发挥了明显作用。南京已建成玄武湖地下快速路、城东干道地下线和内环线地下路;上海正在建设“井”字形通道方案,其中地下线26 km;深圳已建成港深通道的7 km地下快速路。深圳前海的地下空间规划建设在地下车行系统方面,将构建“地下快速路+地下环路+地下车库”的三级地下车行系统,海滨大道、妈湾跨海通道地下道路以分离过境交通为主,以服务区域到发交通为辅;听海路服务于区域到发交通,从而有效改善前海地面交通环境,缓解城市中心区和小街坊路网交通压力。

地下快速路的天然优势是全天候,在暴风、雨雪和大雾等最容易造成地面交通拥堵的天气最能发挥作用,在我国城市建设用地严格控制和大城市人均道路指标普遍偏低的情况下,非常适合我国地少人多的国情[3]。此外,城市地下快速路系统以及地下物流系统的建设也必将为消除汽车尾气对城市空气的污染以及噪声污染作出重要贡献。

3.2 未来的城市货运交通

科技创新转变城市交通运输方式还包括地下物流系统,以替代城市货车限行的行政措施,将城市货运逐步并最终转移至地下。地下货物运输系统,又称地下物流系统(ULS),是基于城内运输和城外运输的结合。城外货物通过各种运输手段运到城市边缘的物流园区(CLP),经处理后由CLP通过ULS输送到各个终端。它以集装箱和货盘车为基本单元,以自动导向车(AGV)为运输工具。

根据世界经济合作与发展组织2003年统计,发达国家主要城市的货运占城市交通总量的10%~15%,在“世界工厂”和到处是建设工地的中国则为20%~30%,而在当今电子商务、快递和送快餐发达的中国,这个比例还要高。货运交通转入地下必将对缓解交通拥堵作出重要贡献。

3.2.1 港城地下物流系统

传统的港口集疏运模式以公路集卡运输为主,需要穿越城市,占用城市道路资源,客货交通相互影响,带来了交通拥堵、环境污染等问题。因此,需要更集约化、可持续发展的集疏运新模式——地下集装箱物流系统,以解决港城矛盾,即将原先分散进入港口的货物,首先集中在外围物流综合枢纽,再通过地下专用货运通道集约化转运到港口,实现高效率、规模化运输。从而有效避免集装箱卡车穿越城市,释放地面资源,不影响中心城交通、环境。

3.2.1.1 上海港集装箱集疏运分析

上海港是国际集装箱远洋干线港,连续多年保持集装箱吞吐量世界第一。2009年以来,上海港集装箱吞吐量增幅基本保持在20%~30%;2012年上海港集装箱吞吐量达到3 253万标准箱(TEU),位居世界第一;2016年吞吐总量达到3 713.3万TEU,超过所有欧洲港口集装箱吞吐量总和;根据《上海港总体规划》预测,2020年上海港集装箱吞吐量将达4 000万TEU[4]。

2015年, 上海港集装箱各集疏运方式中,公路集疏运占54.8%,水路集疏运占45.0%,铁路集疏运占0.15%;2020年,预测水水中转占50%,公路集疏运占48%,铁路集疏运占2%。分析可知: 上海港公路集疏运比例过高,方式单一;外环线和郊环线的集卡交通量较大,特别是外环线的东段和北段,以及郊环线北段,最高断面达60 000~70 000 pcu/12;北部地区集卡流量集中,高等级道路供给不足;越江通道能力不足[4]。

上海港集装箱集疏运最主要的问题是集疏运比例不合理,公路运输比例过大[4]。首先会引发交通问题: 1)公路运输比例大,现有道路不足以提供通行能力,集卡为赶船期,只能提前前往港区附近; 2)港区附近停车位不足,提前到达的集卡在路边无序停靠; 3)无序停靠的卡车占用路面资源,进一步降低通行能力,造成恶性循环。另外,还会引发环境问题: 运输结构失衡,过渡依赖公路运输,带来严重环境污染及能源消耗,使得上海港的快速发展对“节能减排”工作造成巨大的压力。据测算,2016年上海港集装箱集疏运的能源消费量约10.5亿L柴油,折合标准煤约131.25万t,排放CO2约286.47万t;最新数据显示,2019年集装箱吞吐量肯定超过4 000万TEU。

3.2.1.2 国外典型集装箱运输系统

1)阿拉米达走廊(Alameda Corridor)位于美国加州南部,为专用疏港货运的地下铁路,长32 km,南端连接圣佩罗港湾并延伸到洛杉矶—长滩港区内,北至洛杉矶市内与干线铁路交汇,并与铁路公司的编组站及集装箱枢纽场站连接。铁路线从地下穿越市区,代替了原来包含200 多个交叉口的通道,缓解了港城交通矛盾,减轻了公路拥堵,减少了卡车和列车停留造成的废气排放,并使铁路运输时间从数小时缩短到40 min。

2)比利时安特利普港采用地下集装箱运输系统连接港区,承担斯凯尔河(Scheldt)左右两岸集装箱运输。其专用通道运输能力为: 单向管,运行速度7 km/h,全年可处理200万TEU;若运行速度提高至15 km/h,全年可处理400万TEU。

3.2.2 城市地下立体智慧物流系统

3.2.2.1 背景

诺贝尔经济奖得主斯蒂格利茨的预言正在成为现实: 20世纪信息技术的创新将在21世纪引发社会经济最伟大的变革。互联网技术正在改革世界,其改造的第一个传统行业是商贸流通业: 通过电子商务进入销售互联网时代,引发第四次零售业革命。电子商务的革命正在循着商业的脉络接口向上下游延伸,向下游延伸的结果是带动了现代物流服务由toB(面向企业)向toC(面向客户)变化,新物流使制造端与客户端无缝链接;向上游延伸,正在推动工业4.0——智慧制造(个性化和定制化)发展。

新零售与新物流的关系如下[5]: 1)新零售推动城市物流需求爆发增长。单位与居民物品物流总额近10年增长20多倍,是增长最快的领域。据罗兰贝格等机构分析,同城O2O到2020年将达到1万亿市场规模。2)新物流是新零售的基础设施。新销售核心是新物流,没有新物流保证,新销售就是空中楼阁。

3.2.2.2 智慧物流

针对城市区域,应建设城市级的系统化、网络化的地下物流运输系统,以解决城市物流配送、垃圾运输等问题。交通需求激增带来的地面车辆、车次数量巨增是导致城市交通拥堵的主要原因,其中对货物物流的需求增长占较大份额。2014年我国仅快递业务量已达140亿件,同比增长52%;2018年增为505亿件。例如北京,按常规的车辆换算系数,货运车辆占用道路资源的40%。城市中大气污染物约60%来自机动车排放,机动车成为城市PM2.5的最大来源,交通也已成为城市噪声的最大污染源。世界经合组织在《配送: 21世纪城市货运挑战》报告中指出: 货运对城市污染的占比达40%~60%,因为1辆重卡污染排放量相当于100辆小汽车(陈吉宁市长认为相当于200辆)。

智慧物流具有以下特点[5]: 1)智慧化平台——数据驱动,智慧布局; 2)数字化运营——仓储管理系统、运输管理系统等; 3)智能化作业——菜鸟全自动智慧仓储基地; 4)智能化作业——菜鸟机器人。(详情扫描二维码)

智慧物流无法突破的瓶颈如下。1)受交通拥堵、交通管制和天气(雨、雪、台风)影响,配送时间和配送效率的要求无法满足; 2)由于单位和居民物流总额出现爆发式增长(近10年增长20多倍),同城O2O到2020年将达到1万亿市场规模,城市地面配送使交通拥堵加剧,使已经进入“拥堵时代”的中国城市无法承受; 3)在尾气污染已成为城市空气污染元凶的今天,物流的地面货车与摩托车配送对城市雾霾的加剧将使社会无法承受。陈吉宁市长说:“ 1辆超标重型柴油车相当于200辆小汽车的排放”(2017年1月6日大气污染防治媒体见面会); 4)当前最后1 km的快递和外卖主要是摩托车配送,其突出问题是: ①由于企业、医院、居住小区等均不让快递员进入,造成门口快递车辆乱停乱放,甚至堆满了物品,社会影响很大;②摩托车配送时不遵守交通规则,违规行驶严重,影响了城市交通秩序,造成了交通事故,社会影响严重。

3.2.2.3 城市地下智慧物流配送系统[4]

地下物流系统是指运用自动导向车为承载工具,通过大直径地下管道、隧道等运输通路,对固体货物实行运输及分拣配送的一种全新概念物流系统。

在城市,物流配送中心与地下物流系统枢纽相结合,或者地下物流系统的物流配送中心和大型零售企业结合在一起,实现网络相互衔接。客户在网上下订单以后,物流中心接到订单,在地下进行客户货物的专业仓储、分拣、加工、包装、分割、组配、配送、交接、信息协同等基础作业或增值作业,通过地下管道物流智能运输系统和分拣配送系统进行运输或配送。也可以与城市商超结合,建立商超地下物流配送,在物流规模爆发式增长情况下,有利于城市“减肥”、节能、货物保存。

地下物流系统末端配送可与居民小区建筑通过运输管道相连,最终发展成一个连接城市各居民楼或生活小区的地下管道物流运输网络,并达到高度智能化。当这一地下物流系统建成后,人们购买任何商品都只需点一下鼠标,所购商品就像自来水一样通过地下管道很快地“流入”家中(或小区的自动提货柜)。

3.2.2.4 地下物流配送系统案例

1)荷兰阿姆斯特丹地下物流系统(OLS-ASH)。荷兰是世界上最大的花卉供应市场,往返在机场和花卉市场的货物供应与配送完全依靠公路,对于一些对时间性要求很高的货物(如空运货物、鲜花、水果等),拥挤的公路交通将是巨大的威胁,供应和配送的滞期会严重影响货物的质量。荷兰1997年规划了连接阿姆斯特丹Schiphol机场、Aalsmeer花卉市场和Hoofddorp 铁路中转站的地下物流系统,以缓解鲜花市场与机场铁路中转站往返交通的拥堵。然而,由于政策支持度不足,且因需要巨额投资而难以找到适用的商业融资模式,该项目在2002年不幸搁置。

2) 瑞士地下货运系统(CST)。瑞士地区物流存在以下瓶颈: ①每日交通拥堵费高达12亿瑞士法郎; ②客运和货运车辆在公路和铁路网络上争夺空间; ③交通运输网络低效,空载率高。这些问题导致货运的高成本。为解决这些问题,瑞士规划了CST系统(cargo sous terrain,货物地下系统),长80 km,直接连接10个主要物流中心,见图9,橙色部分为现建成试验段。该系统的优势为: ①由零售商、邮政、瑞士铁路等共同资助,独立运输设施,全天全自动高效运输,不受地上法规限制; ②可与公路、水路、铁路和航空网络高效连接; ③采用小型运输单元,直接从生产地点向销售网点交货,无需大面积物流中心; ④货物在城市郊区进行集散,降低空载率;⑤中途可搜集废弃物,环境友好,可持续。

图9 瑞士地下货运系统(CST)

3.3 城市绿色污水、雨洪蓄排系统(详情扫描二维码)

3.3.1 雨污分流制城市深层隧道排水系统——新加坡污水输送、集中处理的深层排水隧道

新加坡总面积仅为714.3 km2,年平均降水量为2 400 mm左右。新加坡是全球少数几个采用雨污分流系统的国家之一,新加坡深层隧道能够将整个城市收集的污水输送至处理厂集中处理排放。

3.3.2 雨污合流制城市深层隧道排水系统

3.3.2.1 东京深层排水工程

该工程全长6.3 km,下水道直径约10 m,埋设深度为地下60~100 m,由地下隧道、5座巨型竖井、调压水槽、排水泵房和中控室组成,将东京都18号水路、中川、仓松川、幸松川、大落古利根川与江户川串联在一起,用于超标准暴雨情况下流域内洪水的调蓄和引流排放,调蓄量约为67万m3,最大排洪量可达200 m3/s,见图10。

图10 东京深层排水工程

3.3.2.2 芝加哥隧道和水库方案

芝加哥年平均降雨量为910 mm,大部分降雨以强烈夏季暴雨形式发生,每年暴雨约有100次,合流制污水最终溢流至芝加哥地区水源地密歇根湖。

1972年,芝加哥市采取隧道和水库方案(TARP),由4个独立隧道和隧道下游3座大型水库组成。虽然还没有完全竣工,TARP已经显著改善了芝加哥河等水道的水质,河岸可供垂钓的鱼种回到之前水平,并带动了旅游业的发展。

3.3.2.3 吉隆坡城市泄洪与公路两用隧道

吉隆坡城市泄洪与公路两用隧道见图11。在暴雨情况下,吉隆坡市的城市快速路充当吸纳雨洪和排泄的通道,已成功解决雨涝灾害问题。

图11 吉隆坡城市泄洪与公路两用隧道

Fig.11 Kuala Lumpur urban flood discharge and road dual-use tunnel

3.3.2.4 我国排水系统建设情况

我国上海、广州和武汉正在建设深隧雨洪排水系统。

3.4 城市的绿色垃圾集运和处理系统、智慧地下综合管廊

垃圾通过地下运输,可以做到绿色集运和处理。瑞典是在20世纪60年代建设并实施压缩空气吹运垃圾系统(PWT)的国家,PWT 系统建在1 700人口的居民区内,该系统与收集、处理系统配套,投资在3~4年内得到回报。其他案例如设在香港岛西端大维山岩硐中的RTS垃圾处理系统。

发展地下垃圾处理系统节约了城市宝贵的土地资源,能得到很大的回报,同时控制了对环境的噪声和恶臭污染,减少了对环境的视觉负面影响。

智能管网管理系统是通过管线系统对水、气、汽压力(传感器)、流量(传感器)、开关量等进行测量、数据通信,实现对供给过程的遥测,再通过反分析遥测数据,对管线有无泄漏及其地点进行报警,及时关闭阀门,实现系统的无人化控制

3.5 城市的智慧行车系统

目前,我国已有许多城市、居民小区建成了智慧行车系统,做到了紧密化和功能变化。如乌镇的智能停车系统、南通的智能地下立体车库(见图12)。

图12 江苏南通智能地下立体车库

4 地下空间开发规划

4.1 规划的重要性

地下空间是不可逆的空间资源。中共中央、国务院办公厅、住建部文件指出“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的方针以及“先规划、后建设”、“规划引领”、“规划先行”的原则,强调了地下空间开发规划的重要性。

4.2 规划科学的重要性

习近平总书记提出: “规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。”说明了规划科学的重要性。

4.3 地下空间开发与规划中的问题

1)城市地上与地下空间规划与开发统筹不足、相互影响,缺少系统性与前瞻性的协同规划。

2)不同功能的地下专项规划彼此缺乏协调,地下占位冲突,地区地下空间开发没有统一规划。

3)地下空间短期需求造成地下空间分布碎片化,导致开发不系统、空间资源浪费严重。

4.4 地下空间规划的具体要求

为了科学系统地编制好地下空间规划,应认真落实“世界眼光、国家标准、中国特色、高点定位”、“以创造历史、追求艺术的精神,把每一寸土地都规划得清清楚楚”,并做到以下几点:

1) 地下工程地质、水文地质情况要明; 2)地下空间开发目标、任务、现状与问题要清; 3)地上地下空间规划要统筹,形成一体化,从而发挥地下空间潜力,促进地上地下互动; 4)涉及不同功能的多项地下空间规划要相互衔接、协调、尽力促进; 5)“成片统一规划、统一设计、统一施工、统一管理“与“多规合一”; 6)地下空间横向要互联互通,竖向分层立体开发,安排要合理,时序要科学; 7)近期建设与中远期发展要预留接口,互相衔接,形成逐步推进格局。

4.5 参考实例

4.5.1 南京高铁南站开发利用地下空间

铁路设计部门以高铁南站地质条件复杂为由,只设计了站房下面负一层地下室。南京地调中心根据地调结果认为高铁南站区域基岩埋深较浅,结构完整,未发现断裂,完全有条件进行地下空间开发,最后说服设计变更优化,见图13。产生的效益为: 增加了地面可利用空间约17 hm2,8亿元经济效益;增加了地下可利用空间约4 hm2,若按照20万元/hm2(300万元/亩)的地价简单估算,就是1亿多元的经济效益。

图13 南京火车南站负一层利用方案

Fig.13 Utilization plan of B1 floor of Nanjing South Railway Station

4.5.2 基于历史文物保护的地下规划交通设施建设(意大利、希腊)

以保护性开发代替被动保护,主要分为以下2种。1)空间整合: 围绕站点开发城市地下空间,链接地上丰富的历史资源,疏解人流,盘活历史空间,如罗马地铁Metro Line C,共6个地铁口,分别连接地面历史建筑(见图14)。2)主题展示: 结合地上地下历史遗址,围绕历史主题,展现历史魅力,以开发性保护代替被动保护。

图14 罗马地铁Metro Line C示意图

4.5.3 功能设施的复合化与空间立体分层利用(新加坡、日本、香港)

1)功能设施复合化: 围绕轨道站点的功能设施布局,注重设施之间及地上地下之间的连通,见图15。

图15 功能设施复合化

2)空间立体分层: 商业、交通、公共服务设施、市政、管廊的分层布局,浅层空间优先用于人行空间,见图16。

图16 空间立体分层

4.5.4 基于生态地质评价的地下空间可持续利用(赫尔辛基)

1)规划思路: 地下空间多层次预留,保障地下空间的可持续开发,见图17。

2)竖向挖掘: 预留清晰,分层确权,合理安排地下贮存、市政、管廊设施,见图18。

图17 芬兰赫尔辛基地下空间规划

图18 竖向挖掘

5 结语

通过若干个五年计划持之以恒的努力,将地上城市中的城市运输与交通系统逐步转移到城市地下去,不但使旅客交通与货物运输转入地下,还包括垃圾、污水等的传输都转入地下,使地上逐步乃至彻底摆脱与传统运输相联系的环境干扰。首先是解决交通拥堵与PM2.5超标的困扰,而释放出的地上空间将用作大片的自然植被和安全的步行,这不是科学幻想,《欧洲地下建设战略研究议程(Strategic Research Agenda For the European Underground Construction Sector)》就已经明确提出,其2030年的远景目标是“将地面交由市民自由使用,将基础设施放入地下”。