武汉城市圈地热地质条件分析

范 威, 苏 呈, 江越潇, 梁 川, 孙智杰, 于 瑶

(湖北省地质环境总站,湖北 武汉 430034)

2018年4月,习近平总书记视察湖北时,对推动长江经济带绿色发展作出重要指示;2018年底,湖北省委省政府勾画出以“一芯两带三区”的区域和产业发展战略布局。地热资源是清洁稳定安全高效的能源,节能效果明显[1]。武汉城市圈是长江汉江交汇处,科学发展绿色地热资源具有十分重大的意义。过去区内地热资源的勘查开发主要是针对天然出露的地热流体,易发现,资源有保障;少部分为石油、矿产勘查钻探揭露。这些地热田中,有利用价值的基本已进行了不同程度的调查勘查以及开发工作。未来的地热资源勘查需要向地球深部进军,在没有温泉出露处寻找新的地热资源。本文对武汉城市圈地热地质条件进行了较全面的论述,为各地地热资源的勘查方向提供了重要参考,具有一定的指导意义。

1 研究区概况

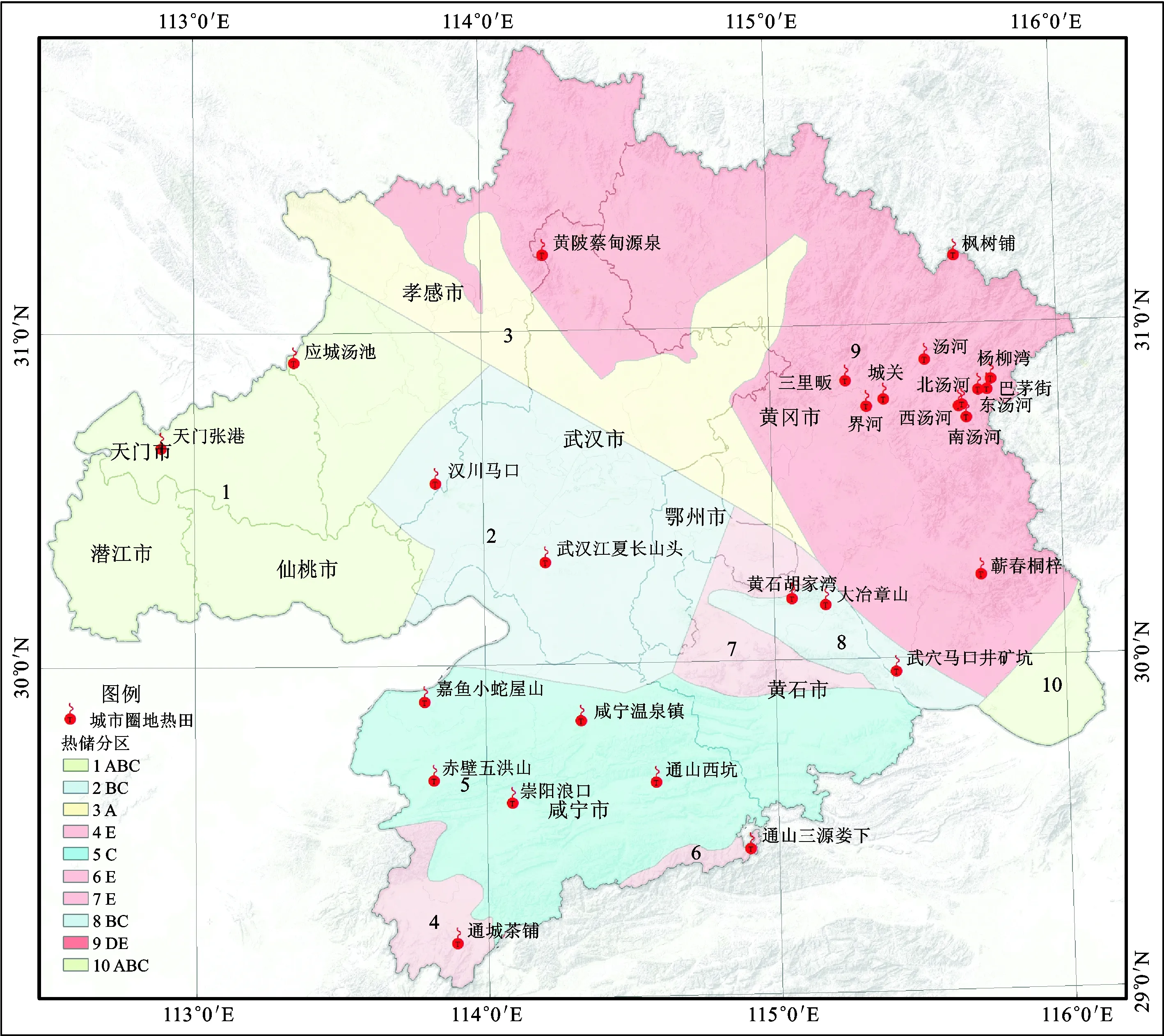

如图1所示,武汉城市圈地处长江中下游湖北省东部,面积61 347 km2,占湖北省总面积的33%。区内地形起伏大,地势北东、南东高,西部低,地貌基本轮廓为三面环山向西开口的不完整盆地,武汉居于盆地东侧边缘,地势低平,周边湖泊遍布,长江、汉江在此交汇。

武汉城市圈内地层及各类岩相建造比较齐全,除缺失志留系上统和下泥盆系下统外,其余地层发育良好,层序比较完整。以青峰—襄广断裂为界,跨越大巴山—大别山地层区和扬子地层区两个地层单元。北部为大巴山—大别山地层区,三叠系、侏罗系仅发育于扬子地层区,白垩系—第四系南北两区均有分布;南部为扬子地层区,区域变质作用仅限于前震旦系及九宫山一带的震旦系下统。

图1 武汉城市圈地理位置图Fig.1 Geographical location map of Wuhan City Circle

2 深部地热背景

研究区域地热地质条件,首先要了解该地区的深部地热背景,深部地热背景对于研究区的地热活动情况具有一定的积极意义,大地热流值较高、居里面较浅的地区是温泉形成的有利区域,但不一定直接导致该区强烈的地热活动,温泉是否形成主要与该地区具体的地热地质条件有关。

2.1 地壳类型及厚度

北部大别山和南部幕阜山一带地壳的视基性度(JS)<0.48,属硅铝质地壳;武汉地区地壳的视基性度(JS)在0.48~0.50之间,为硅铝—铁镁质(偏硅铝质)地壳。

莫霍面是地壳与上地幔间的界面,反映地壳厚度及深部构造的基本面貌。一般来说地势高,莫霍面深度大。据武汉城市圈莫霍面等深线图(图2)[2],从莫霍面的起伏特征来看,武汉城市圈起伏变化小,大别山区深度>37 km,南部幕阜山最大深度为38 km,武汉地区约为31 km。武汉地区为上地幔隆起区,为城市圈莫霍面埋深最浅、地壳厚度最薄的部位。桐柏—大别幔陷带主要反映地壳加厚和该区内地壳层中硅铝质物质相对加厚。在南部没有明显的重力梯度带,莫霍面等深线变化平缓,显示较平稳的地壳—地幔坡度带的特征,局部如九宫山等形成局部的地幔凹陷。莫霍面仅反映深部的物质界面,而温度界面则要用居里面表达,居里面虽然受到莫霍面的热传导影响,但主要受到地壳断裂热对流控制,两者在形态上并不对应,如武汉为莫霍面隆起区,却是居里面凹陷区。

图2 武汉城市圈莫霍面等深线图Fig.2 Isobath map of moho surface of Wuhan City Circle

2.2 大地热流

根据中国大陆地区大地热流数据汇编和部分公开发表文献中的统计数值[3-6],共收集武汉城市圈大地热流数据20个,编制了如图3所示的武汉城市圈大地热流分布图。大地热流值较高的区域是热泉形成的有利区域,如黄石一带地热活动稍强,发育两处温泉,武汉地区则仅有一处,且温度较低。由于数据缺乏,这一规律性在本地区并不明显。

图3 武汉城市圈大地热流分布图Fig.3 Land heat flow distribution map of Wuhan City Circle

受资料限制,咸宁、孝感以及大别山地区缺乏大地热流数据。从现有数据分析,区内大地热流值范围在41.9~69 mW/m2之间,平均值为53.7 mW/m2,远低于中国大陆地区大地热流平均值(61 mW/m2)和全球大陆地区大地热流平均值(65 mW/m2)。大地热流分布存在一定规律性,江汉盆地地区北低南高,往盆地中心有增加的趋势,潜北断裂以北,大地热流平均值为47.8 mW/m2,以南为61.69 mW/m2。鄂东南地区热流值为42~69 mW/m2,平均值为54 mW/m2;武汉地区热流值为42~54 mW/m2,平均值为48.3 mW/m2;江汉盆地热流值为41.9~66.4 mW/m2,平均值为52.9 mW/m2。区内存在两个相对高值异常带[7]:黄石—大冶一带大地热流值最高达69 mW/m2,主要是由于地壳浅层岩石热导率决定;江汉盆地的高值异常带主要取决于>30 ℃/km的高地温梯度,与良好的盖层条件有关。

2.3 深部温度与居里面形态特征

岩石圈居里面是地壳上部埋深几十千米处存在的一个高低起伏不平的等温面,可以大致反映出地壳深部温度场的分布特征。在岩浆岩活动、地壳深部传导、地壳断裂热对流等热构造事件活跃区,会导致居里面隆起;在稳定地台或冷的盆地区,会造成居里面下凹。它是地壳深部传导热、沿断裂的热对流、局部放射性热效应和上地幔热辐射综合作用的结果。居里面形态与地表的地热异常具有较好的相关性,总体上隆起区地热活动较广泛,这在英山、罗田地区表现得尤为明显。

据武汉城市圈居里面分布特征(图4),可分成3个隆起区、1个凹陷区。黄冈居里面隆起区(Ⅰ区):隆起中心位于英山县东北,最浅埋深为23 km。区内温泉分布广泛,尤其在英山县、罗田县规模大、温度高。潜江居里面隆起区(Ⅵ区):深度在25 km左右,该区北西向断裂构造发育,对应居里面隆起部位是热泉形成的有利部位,张港地热井的揭露说明该区潜北断裂以北具有较高的地热开发潜力。咸宁—黄梅居里面隆起区(Ⅶ区):深度在23.5~25 km之间,区内洪湖、嘉鱼、咸宁地区温泉分布广泛,规模大,与浅居里面深度相对应。孝感—武汉凹陷区(Ⅱ区):深度范围约26~26.8 km,黄陂为凹陷中心,深度约26.8 km。据中国大陆各地现代地温梯度值资料,武汉地区、江汉盆地地温梯度值远低于全国平均值33 ℃/km,说明该区地热活动相对较弱,居里面相对凹陷,与地表温泉较少是吻合的。

图4 武汉城市圈居里面等深线图Fig.4 Isobath map of Curie-point surface of Wuhan City Circle

3 区域地热地质条件

3.1 热源

就时间尺度来说,热源包括地壳浅部岩浆侵入体一类寿命比较短的热源(瞬态热源)和壳岩内半衰期长达109-1010年的天然放射性元素放热一类持续时间相当长的热源(稳态热源)。地球的热源绝大部分来自深部放射性同位素的蜕变,即稳态热源[8]。其余热源如地球转动热、化学反应热、太阳辐射热、潮汐摩擦热等则相对说来极为有限。

武汉城市圈热源主要为地壳岩石放射性元素衰变产热,不存在岩浆余热,酸性岩浆岩放射性生热对大地热流有一定贡献。地壳岩石圈中含有大量的铀(238U)、钍(232Th)、钾(40K)和镭(226Ra)等放射性衰变元素,这些放射性同位素衰变产生的热是地热水热源的主要组成部分。地壳上部酸性岩石,如区内在大别山、大冶、幕阜山区等地多处出露的中生代花岗岩,其含有的大量放射性元素衰变产热同样是区内地热水的重要热源之一。

地球上地幔温度达到1 300 ℃,但近地表常温带温度为20 ℃左右,这种内外温差使得深部较高温度向地壳浅部进行热量传递。一般正常地温梯度值为10.0~30.0 ℃/km。由前文内容可知,武汉城市圈地温梯度为25.6~39.32 ℃/km,可见,上地幔隆起给武汉城市圈自下而上带来了较高温度的地热能。大地热流的来源主要是来自上地幔[9],向地壳浅部传递。

3.2 热储

热储类型按岩性可划分为碳酸盐岩溶热储、碎屑岩溶热储、结晶岩溶热储;按空隙类型可划分为孔隙型热储、裂隙型热储和岩溶裂隙型热储;按成因类型可划分为盆地增温型热储和断裂构造带热储;按地热流体的赋存条件可分为层状热储和带状热储。武汉城市圈地热田共28处(表1),主要分布在城市圈东北部、南部、东南部,总结其热储特征,热储的划分以地热流体赋存介质为依据,根据热储的地层时代和岩性等因素,共划分为5类热储(见图5)。

表1 武汉城市圈地热田热储分类表Table 1 Classification table of heat storage of geothermal fieldin Wuhan City Circle

白垩系—新近系孔隙热储(A):分布在汉川市、仙桃市、潜江市、天门市等地区,地热流体赋存于白垩系—新近系红层碎屑岩孔隙中。

石炭系—三叠系碳酸盐岩裂隙岩溶热储(B):该层主要分布在武汉市江夏区、黄石市、武穴市等地区,地热流体主要赋存于断裂叠加部位的断层破碎带和裂隙带的空隙中,受断裂带和断裂带附近的岩溶管道系统双重控制,沿断裂带或其周围岩溶管道系统运移、聚集。

上震旦统—奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶热储(C):分布在天门市、汉川市、应城市、咸宁市、大冶市等地区。热储主要是上震旦统—奥陶系碳酸盐岩,热储岩性为白云岩、灰岩、白云质灰岩等,受断裂带和断裂带附近的岩溶管道系统双重控制。

古元古界大别岩群变质岩裂隙热储(D):分布在英山县、罗田县及黄陂北部地区。热储层由变质岩断层破碎带和裂隙发育带组成,热储岩性为压碎岩、角砾岩等。地热流体主要赋存于深断裂破碎带相交处或深断裂与其横向张性、张扭性断裂相交处。

岩浆岩裂隙热储(E):分布在通城县、通山县、蕲春县等地区。热储层由燕山期花岗岩、侏罗系侵入的云母二长花岗岩的断层破碎带和裂隙发育带组成,热储岩性为压碎岩、角砾岩等。地热流体主要赋存于燕山期花岗岩断裂带中或是岩体与围岩间的断裂接触带的空隙中。

图5 武汉城市圈地热田及热储类型分布图Fig.5 Distribution map of geothermal fields and heat storage types in Wuhan City Circle

按热储产出的形态特征,对于变质岩和岩浆岩,地下热水主要沿断裂带及其周围裂隙运移、汇集,其赋存具有典型的脉状特点,为条带状热储。碳酸盐岩中普遍发育有不同程度的岩溶现象,地下热水的运移、聚集也主要沿断裂带进行,但一些岩溶洞穴和溶道系统也为地下热水生成提供运移、赋存的良好途径和场所,地下热水蕴藏量较丰富,为条带状兼层状热储。碎屑岩中砂岩和泥岩交互叠置的沉积构造,为地下热水的储集和保温提供了良好的地质环境,为层状热储。

3.3 盖层

白垩系—新近系孔隙热储盖层为第四系松散堆积物和白垩系—新近系岩性为页岩、泥岩、泥质灰岩等地层。石炭系—三叠系碳酸盐岩裂隙岩溶热储在黄梅盆地、江汉盆地区的盖层为第四系堆积物和白垩系—新近系碎屑岩、泥岩、含膏岩;在武汉地区、大冶—武穴地区没有明显的盖层,因此温度较低。上震旦统—奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶热储在江汉盆地、黄梅盆地地区,盖层为第四系堆积物和白垩系—新近系碎屑岩、泥岩、含膏岩以及石炭系—三叠系碳酸盐岩、志留系页岩;在武汉地区、咸宁地区盖层为石炭系—三叠系碳酸盐岩、志留系页岩,分布连续厚度大,具有很好的保温隔热作用。古元古界大别岩群变质岩裂隙热储盖层为第四系松散堆积层和弱含冷水的强风化片麻岩或裂隙不发育的新鲜片麻岩,不具严格的保温隔热作用。岩浆岩裂隙热储盖层为第四系亚砂土、亚粘土、砂夹卵砾石等,属弱隔热层,不具严格的保温隔热作用或没有明显的盖层。

3.4 通道

白垩系—新近系孔隙热储没有集中的通道,地热流体主要赋存于岩层孔隙、裂隙中。多层平行叠置的热储层,层间水力联系较差。

石炭系—三叠系碳酸盐岩裂隙岩溶热储和上震旦统—奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶热储通道主要为断裂及岩溶通道,由断裂组成的破碎带,岩石十分破碎,胶结较差,导水性能良好,再加上沿破碎带的径流侵蚀,使地面高程降低,为温泉的出露创造了有利的条件,同时断裂也控制着地热流体的分布和赋存。石炭系—三叠系碳酸盐岩裂隙岩溶热储由于热储层下伏志留系隔水层,热水循环深度有限,褶皱发育,断裂及岩溶通道规模一般不大。上震旦统—奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶热储埋深大、厚度厚,因此导热控热构造一般为区域性断裂及由断裂控制的岩溶通道,规模一般较大。

古元古界大别岩群变质岩裂隙热储控热导热构造为断裂,断裂破碎带和裂隙带有利于水热循环,形成地热。在断裂构造带以上地段增温显著,断裂构造带内温度基本恒定,断裂构造带以下的温度增加不明显,甚至表现为降温。英山县及罗田县地区由于横向张性或张扭性断裂与主干断裂相交接,破碎带将主干断裂深部的脉状裂隙热水导出地表。由于其形成有其特定的地质构造条件,因而数量较少。

岩浆岩裂隙热储控热导热构造均为断裂。在地热出露处均有断裂通过,断层破碎带和裂隙带有利于水热循环,形成地热。岩浆岩区温泉都分布在燕山期花岗岩断裂带中或是岩体与围岩间的断裂接触带中,这是因为中、酸性岩体,尤其是酸性岩体能形成规模巨大的岩基式岩体,发育规模较大的断裂带,为地下水深循环提供空间条件。作为岩基式岩体,燕山期花岗岩距今时代较新,其中断裂形成的时代也可能较新,或至少在燕山期有过强烈活动的老断裂,同时还由于花岗岩区断裂带中泥质充填物少,因此,破碎带中的含水透水性一般较强。控制岩体边缘的区域性断裂带由于岩体冷凝产生空隙,增强了其含水透水的性能。

4 区域地热勘查的指示意义

当前,武汉城市圈内地热勘查进入相对瓶颈期,急需探寻新的地热资源,向地球深部进军。咸宁、武汉地区地热勘查应以深部寒武系—奥陶系岩溶热储为主,深部寒武系—奥陶系地层分布连续性好,地热流体具有较好的补径排条件,具备形成大型岩溶热储的条件。这些地区以往的地热勘查对象主要是天然出露的地热流体,未来的勘查方向应在研究现有地热田形成机制的基础上,总结岩溶热储的分布规律,加强导热控热构造、深部岩溶发育规律的研究,对深部大型岩溶热储进行勘查。

江汉平原地区地热勘查应重点关注潜江潜北断裂以北地区[10]。该区位于盆地边缘,上震旦统—奥陶系碳酸盐岩地层、石炭系—三叠系碳酸盐岩地层埋藏深度相对较浅,深部岩溶地层分布连续,地热流体补给区位于大洪山区,补给条件好,具备形成大型岩溶热储的条件。对于盆地中心的白垩系—新近系孔隙热储由于地热流体赋存条件较差,地下热水水矿化度高,受断层切割的断块限制,热水径流范围小、高产期短、产水量小[11],因此价值较小。

大别山地区地热流体主要赋存于深大断裂带中,该区应重点关注具备较好地热流体补径排条件的深大断裂,加强英山、罗田地区温泉地热田的形成机制研究,对具备类似条件的断裂带开展地热地质工作。同时大别山区岩浆岩分布广泛,还应加强对该地区干热岩资源的研究。

5 结论及建议

(1) 居里面大致反映出区内地壳深部温度场的分布特征,与地表的地热异常具有一定的相关性,隆起区地热活动较广泛。区内孝感、咸宁、大别山区大地热流数据缺乏,建议加强这方面的研究。

(2) 武汉城市圈热源主要为地壳岩石放射性元素衰变产热,不存在岩浆余热,酸性岩浆岩放射性生热对大地热流有一定贡献。热储分布具有明显的规律,襄广断裂以北为岩浆岩、变质岩构造裂隙带状热储,襄广断裂以南主要为岩溶热储,受断裂及岩溶通道双重控制,其中寒武系—奥陶系地层具备形成大型岩溶热储的条件。

(3) 武汉、咸宁、潜北地区应重点关注深部大型岩溶热储,加强岩溶热储分布规律的研究;大别山地区应加强断裂带、裂隙带状热储研究,重点关注导热控热以及赋水深大断裂。