博物馆科研产出特征研究

——以中国博物馆协会文学博物馆专业委员会为例

姚明 /中国现代文学馆 北京 100029

一、引言

关于博物馆的定义尚没有统一的表述[1],目前国际博物馆协会在2007年的定义较为权威,即“博物馆是一个为社会及其发展服务的、向公众开放的非营利性常设机构,为教育、研究、欣赏的目的征集、保护、研究、传播并展出人类及人类环境的物质及非物质遗产”[2]。无论如何定义,博物馆与生俱来的“研究”职能都是必不可少的[3]。在世界范围内,国际博物馆协会(ICOM)是博物馆领域的非政府组织,其下属30个专业委员会,其中国际文学博物馆委员会(international committee for literary museums,ICLM)主要由各国文学类博物馆组成[4],在我国,中国博物馆事业伴随着社会发展经历了由封建思想向资本主义思想再向社会主义思想变革的激烈动荡时期,这深刻影响了我国博物馆发展理念与办馆思想[5],“启心思、开民智、强中国”成为博物馆理想与理念[6]。2009年,中国博物馆协会文学博物馆专业委员会在北京中国现代文学馆正式成立,成为中国博物馆协会下属的专业委员会之一[7]。本研究以文学博物馆群体中的研究人员公开发表的科研成果为研究对象,呈现文学博物馆科研群体特征,对博物馆的“研究”职能的发挥提供借鉴。

二、博物馆信息获取与统计

本研究通过中国博物馆协会官方网站与各馆官方网站等公开信息源获取信息,同时通过电话、邮件等方式与各博物馆取得联系,进一步核实与确认相关信息,在此基础上对各个单位的情况进行梳理。

通过中国博物馆协会官方网站[8]、中国现代文学馆(文学博物馆专委会主任单位)官方网站[9]、2019年文博专委会年会通讯录等资料[10],发现共有37家单位在团体会员名单上出现过,经过进一步查询分析,发现茅盾故居(北京)是中国现代文学馆二级单位,鲁迅博物馆与北京新文化运动博物馆合并成立北京鲁迅博物馆(新文化运动纪念馆),故统计了35家单位基本信息,得到表1至4。

从建立或开放年份上看,在各馆上级或者本级的官方或者正式介绍中,关于“时间点”的描述很多,这些“时间点”的描述都是各馆发展历史上的重要转折点,极具本馆特色,如“筹备会议”“正式定名”“正式成立”“挂牌成立”“正式开馆”“正式建立”“建成开放”“更名”“合并更名”“重新修缮并开放”“对外开放”“免费开放”“正式对公众开放”等等。本研究以“开放或建立年份”作为统计标准,优先统计“正式对外开放”年份,对于“正式对外开放”年份不明确的,则统计“正式建立”年份。从时间上看,改革开放之前建立了4所,1979年到1999年建立了14所,进入21世纪后,数量有了较大幅度的增长。35家单位中最早建立或开放的是1953年建立的绍兴鲁迅纪念馆,最晚的则为2017年建立的辽宁文学馆,时间跨度间隔半个世纪。从分布区域上来看,主要集中在华北与华东地区,其中北京、上海、山东分布较多,这与近代以来作家的活动范围与居所变迁联系紧密。

表2 机构性质、独立法人、独立官网情况

35家单位中,32家为公办,3家为民办。从名称上看,主要由地区加馆名构成,通过国家事业单位登记管理局网站查询,其中11家单位为独立法人单位,其登记注册名称为官方标准名称,其他24家为非独立法人单位,在不同信息来源中的名称略有差异,如“浙江茅盾故居”也称“茅盾故居(浙江)”,叶圣陶纪念馆也称“叶圣陶研究中心”,“朱自清故居”也称“朱自清纪念馆”,“张恨水纪念馆”与“潜山县博物馆”属于两块牌子、一套人马。从网络宣传情况看,35家单位中有8家单位建设有独立的官方网站,较为详细地将本馆情况向社会介绍与公开,只有1家单位的网站挂靠在上级单位官网之下,作为独立栏目方式呈现,其他26家单位都没有设立独立官网,仅在百科类或旅游类等第三方网站上以景点介绍等方式呈现。

表3 行政级别分布

从馆所对应的的行政级别来看,32家公办博物馆中,本研究统计主要分为司局级、县处级、乡科级及以下,其中司局级有3家,分别是中国现代文学馆、北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)、郭沫若纪念馆(北京),都在北京,是中央国家机关所属事业单位;15家为县处级别的事业单位;12家为乡科级及以下级别事业单位;2家正在事业单位改革进程中,单位隶属关系与级别不明确。

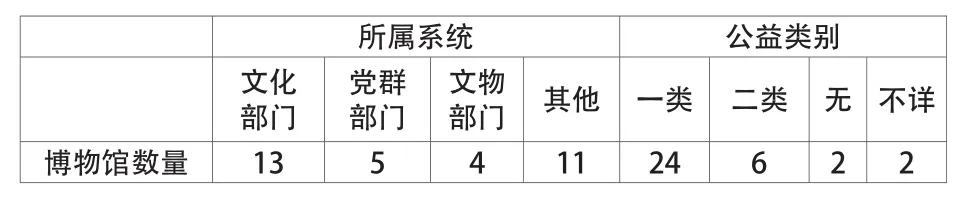

表4 所属系统与公益类别情况

从所属系统上看,32家公办博物馆中主要分为四类,第一类为文化管理部门,有的称“文化体育局”,有的称“文化旅游局”,有的称“文化广电新闻出版局”,根据级别与区域分布在名称上有所差异,有13家;第二类为党群机关,主要是文联、作协下属单位,有5家;第三类为文物管理部门,主要是各级文物局,有4家;其他类,包括社科院系统、教育系统、宣传系统等,有11家。其中公益一类24家,公益二类6家,2家正在事业单位改革进程中,公益类别尚不明确。

三、科研成果统计与分析

科研成果主要以期刊、辑刊、中国会议论文集、国际会议论文集、报纸为主,主要通过从中国知网进行检索,课题主要统计国家社科基金立项情况。

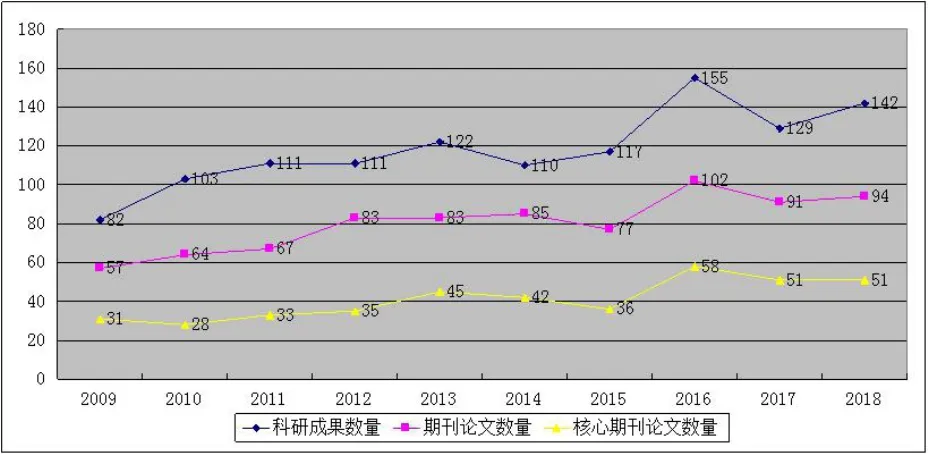

(一)发表时间与载体分布

以中国知网的中国期刊全文数据库作为数据源,对35家单位2009至2018这10年间在学术刊物(期刊、辑刊、中国会议论文集、国际会议论文集、报纸)上发表的论文(除去简报、报道、作品选登等非研究性作品)进行统计,得出共发表论文1182篇,其中有19家单位检索到有论文发表,16家单位没有检索到论文,科研成果发表的年度分布如图1。19家博物馆从2009年开始,发表成果数量呈现总体上涨趋势,这表明文学博物馆“研究”职能发挥愈发明显,从2009年的82篇,馆均约5篇,到2016年的155篇,馆均8篇,增长趋势明显,增长幅度不小。通过进一步的分析,也发现馆际发表成果分布不平衡、差异较大的情况,如35家博物馆就有16家没有检索出相关成果,如有的博物馆10年间发表成果300余篇,而有的博物馆10年间则发表成果10篇以下。

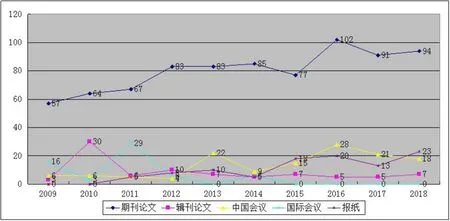

科研成果发表载体分布情况如图2,由此可见,科研成果中期刊论文最多,其数量比辑刊,会议,报纸发表数量的总和还要多。通过对发表载体的分析,可以知道文学博物馆在科研上十分重视期刊论文的发表,这涉及学术影响力,职称评聘,学术地位等多种因素,符合人文社会科学研究者科研产出的一般特征。同时,通过进一步分析其他发文载体,发现文学博物馆具备较高的宣传能力,多馆就本馆馆藏或者发展模式问题在人民日报、光明日报等国家级报刊发文;文学博物馆十分重视与支持各研究学会的工作,积极组织科研成果到辑刊如中国现代文学论丛辑刊、会议如纪念鲁迅学术研讨会、博物馆协会会议等进行发表与交流。

科研成果中学术期刊的发表情况如图3,期刊论文以其发表快,传播广等特点,是学术研究成果的重要发布载体,是学者的成果发表和学术沟通的重要途径,相对于其他刊载载体,在科研评价中往往较为看中[11],而基于引文关系与专家评价遴选出的核心期刊刊载的论文,往往撰写更为规范,研究水平较高。从图中可以看到,期刊发表数量和核心期刊发表数量与科研成果发表情况在年度分布趋势上一致,在年度发表数量上,期刊论文约占科研成果总量的60%到75%之间,而核心期刊论文则占期刊论文数量的50%左右,说明科研成果的总体水平不低。

图1 科研成果发表的年度分布图

图2 科研成果发表载体年度分布图

图3 科研成果中学术期刊的发表分布图

(二)研究力量分布

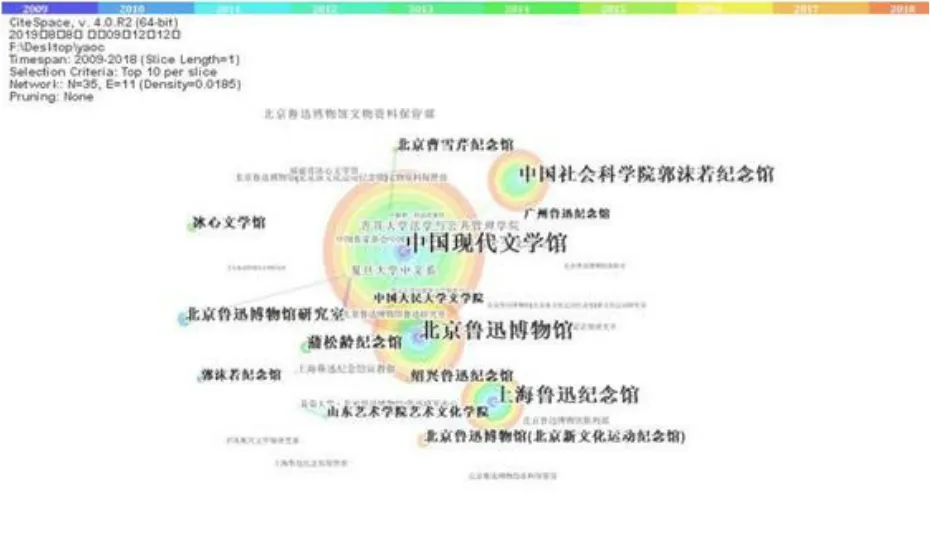

利用citespace[12]对1182篇文献进行相应数据挖掘和计量分析,对作者与机构进行统计,以绘制作者、机构共现图谱,识别该领域的主要研究力量,得到图4、图5。由图4可见,馆际差别较大,形成了比较集中的结果中心点,如中国现代文学馆、北京鲁迅博物馆、郭沫若纪念馆、上海鲁迅纪念馆等,同时也可以看到部分博物馆与高校单位在科研中存在合作关系。

由图5可见,作者分布范围广,核心作者比较突出,研究者之间的合作较少。其中中国现代文学馆吴义勤、吴福辉、傅光明、王秀涛、张元坷;北京鲁迅博物馆陈漱渝、黄乔生、葛涛;郭沫若纪念馆李斌、张勇,绍兴鲁迅纪念馆杨晔城;曹雪芹纪念馆樊志斌等构成了文学博物馆科研群体中的核心作者。

图4 科研成果的机构分布

图5 科研成果的作者分布

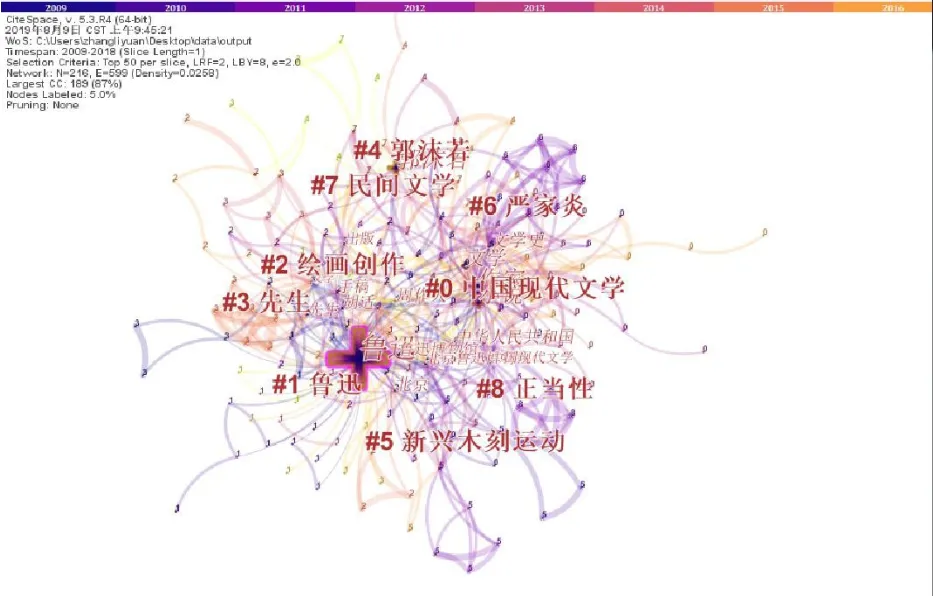

图6 科研成果的关键词分布

表5 获得国家社科基金立项情况表

(三)研究主题分布

关键词共现分析是对文章作者所提供的关键词进行共词分析,通过对关键词共现网络的可视化,可以明晰该研究领域的研究重点[13]。利用citespace对相关文献进行关键词分析,得到图6。由此可以看出,研究的主要领域分为三大部分,第一是中国现代文学、文学史、小说等关于文学一般理论的研究,第二是关于特定作家的研究,尤其是关于鲁迅及其相关因素的研究最为集中,还有关于郭沫若的研究等。从其关键词分布上来讲,可以看到研究主题紧密围绕中国文学领域开展,其他领域的研究在关键词分布上较为零星,处于辅助研究地位。

(四)基金资助分析

高级别的基金资助项目,立项内容和研究成果在一定程度上代表了哲学与社会科学研究的前沿水平,是研究水平的象征,是影响科研产出的指标之一[14]。在人文社会科学领域,国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金是高级别课题资助项目的代表[15],考虑到博物馆行业性质与研究领域,主要考察了获得国家社科基金支持的情况,通过国家社科版官网进行检索,得到表5。

共有3家单位在10年间获得了11项国家社科基金的立项,其中重大项目2项,一般项目5项,青年项目2项,后期资助项2项,其中除了郭沫若纪念馆获批的项目为“外国文学”类别之外,其余10项均为“中国文学”科学类别,从项目所涉及的主题上看,呈现出业务导向与兴趣导向两种,中国现代文学馆主持申报的重大项目“中国现代文学馆馆藏珍品的发掘、整理、研究与出版”与一般项目“新文学作品版本发掘、整理与研究”,郭沫若纪念馆主持申报的“郭沫若翻译作品版本演变研究及语料库建设”,北京鲁迅博物馆主持申报的4项关于“鲁迅”的研究,业务导向明显。而其余项目则是以研究者个人兴趣与特长为基础进行申报,与博物馆业务关系不大。

四、学术成果影响测度分析

在当前的科研评价指标体系中,无论是科研成果、科研人员、科研机构,还是学术期刊的评价指标,均是围绕着测度评价客体的“影响力”展开的,同时受到作者声望、以往成就、刊物级别、出版平台、获奖等一系列外在标识的影响[16]。本研究对研究成果的测度评价主要从传播度、认可度、认知度等三个维度进行分析。

(一)科研成果的传播度

论文被下载是统计论文传播程度与影响程度的一项重要指标[17],本研究以中国知网下载数量为依据,得到表6。在1182篇成果中,下载次数最多的达到3000余次,下载前10名的文献均为期刊论文,其中以文学研究为主题的有9篇,博物馆主题的有1篇。

(二)科研成果的认知度

论文被引用,往往意味着被引文作者所认知[18],无论是肯定引用、否定引用,本研究以中国知网所显示论文被引用次数为依据,得到表7。可见引用最多的前10篇文献均为期刊论文,下载次数与引用次数呈现相关关系,其中有7篇文献同时出现在下载次数前10与引用次数前10中,引用最多的文献发表于2012年,被引51次,属于博物馆研究领域,其余9篇中有8篇属于文学研究领域,1篇为文物与博物馆研究领域。

表6 成果下载次数前十位

表7 成果被引用次数前十位

表8 权威期刊发表情况

(三)科研成果的认可度

权威期刊具有刊载基金论文数量多、被读者利用次数高、广受网络用户点击、二次文献转载篇数多或被国外重要数据库收录多等特点[19],在权威期刊上发文往往是“认可度”较高的论文[20],通过对1182篇论文进行统计,得到表8。共有5家博物馆在文学、文艺学、博物馆学、档案学研究领域的权威期刊发表了18篇论文,这既显示出博物馆的科研能力,也突显这些博物馆的重点研究领域与研究特长。

五、研究结论

(一)研究力量分布明显

通过统计数据可以看到,35家单位中有18家有科研成果发表,这18家共发表1182篇学术成果,其中中国现代文学馆(352篇),北京鲁迅博物馆(316篇),上海鲁迅纪念馆(155篇),郭沫若纪念馆(146篇)就占据了成果的80%以上,而这4家博物馆3家在北京,1家在上海,3家是司局级,1家为正处级。在高下载期刊,高被引期刊,权威期刊发表,高水平课题等方面,中国现代文学馆、北京鲁迅博物馆以及作为馆领导的吴义勤、陈漱渝等专家学者均占据较大份额,可见,在文学博物馆科研领域,形成了“区域引领、大馆引领、专家引领”趋势。同时,也意识到17家没有科研成果发表的单位,其博物馆“研究”职能发挥的不明显,其主要以业务工作为主,侧重提供“欣赏”与进行“教育”的职能,以旅游景点与展示展览为特色向社会公众开放。

(二)研究领域呈现多中心多元化

多元化多学科分布。通过对科研成果的分类分析,发现相关成果在学科归属上呈现出“分散-集中”多元化分布趋势,“分散”体现在涉及学科领域众多,几乎涉及到了人文社科研究所包括的文法财经等各个主要领域,甚至也涉及部分自然科学领域,如藏品数字化等涉及计算机学科;“集中”则体现为主要成果集中于主要几个学科领域,参照教育部关于学科门类的设置[21]即文学门类中的中国语言文学,历史学门类中的中国史、文物及博物馆学,管理学门类中的图书情报与档案管理。

多中心多主题分布。首先是主要研究领域的主题集中,主要是关于文学一般问题如文学史、当代文学评论的研究;关于鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金等特定作家的研究,关于博物馆馆舍、管理模式、藏品展示、馆藏文献高手等的研究。其次,在主要研究领域集中下也形成多个分中心的聚集,如关于蒲松龄的研究、关于鲁迅新兴木刻运动的研究、关于文学版本的研究等等。

多趋势多范式分布。从研究范式来看与研究主题分布存在相关关系,主要有三种研究倾向,第一,基于个人研究偏好与特长的文学理论研究,表现为文学评论文章与文学研究文章的发表,这与博物馆工作人员在求学培养阶段对科研的兴趣有关;第二,基于文献史料的作家生平、作品、思想研究,很多博物馆都是在作家故居基础上建立的,很多博物馆都收藏了作家大量文稿与实物,其中就包括大量未公开发表的原始材料,在此基础上进行的基于史料的研究,往往极具价值,甚至解决了很多文学史上的争论,填补了很多史料与研究的空白;第三,管理研究,主要是基于业务工作的场馆管理与发展的研究,包括博物馆发展路径与模式、藏品管理与展览、馆藏文献档案编纂、馆藏文献信息传播研究等,成果主要集中于文物与博物馆学科与图书情报与档案管理学科,这部分博物馆研究者从信息资源管理的视角审视馆藏,发表了很多有助于博物馆事业发展的成果。

(三)研究成果独具特色

首先,高水平科研成果层出不穷。35家单位中共有19家发表了相关科研成果1184篇,其中学术期刊论文803篇,核心期刊410篇,每在学术期刊上发表2篇论文,就有1篇发表核心期刊上,这其中不但包括《文学研究》《文艺研究》《中国博物馆》等本领域的权威期刊,还包括《中国现代文学研究丛刊》《新文学史料》《故宫博物院院刊》等本领域的高水平刊物。与此同时,3家单位申报国家社科基金获得立项,其中有国家社科基金重大项目2项,均是涉及文学文献史料整理与研究领域的,重大项目是目前国家社科基金项目资助体系中层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别[22],足以显示其较高的研究水平与研究实力。

其次,“作家-文学馆-文学”特点明显。博物馆属性中天然带有历史向度,任何形态的文学博物馆都被潜在或显在地建构在一定的文学史脉络中,成为其中的片段、人物或场景[23]。大部分文学博物馆是在近现代卓有影响的文学家故居的基础上建立起来的,从这些伟大作家和学者长期居住的地方来感悟他们的思想,是文学博物馆存在的重要价值。目前各家博物馆,尤其是以“人名”命名的博物馆,都是对应作家研究的重要机构,如北京鲁迅博物馆,绍兴鲁迅纪念馆,广州鲁迅纪念馆的科研成果围绕“鲁迅”开展,还积极举办与“鲁迅”有关的研讨会并编纂出版论文集,如郭沫若纪念馆的科研成果中大多与“郭沫若”有关,蒲松龄纪念馆对“蒲松龄”的研究,冰心纪念馆对“冰心”的研究,都是独具特色的。很多基于第一手史料的研究,对文学研究推动作用很大。

再其次,发表阵地的优势突出。在35家单位中,多家设有期刊编辑部,如中国现代文学馆办《中国现代文学研究丛刊》、北京鲁迅博物馆办《鲁迅研究月刊》、蒲松龄纪念馆办《蒲松龄研究》,这些期刊有的是所在研究领域的核心期刊,有的则是极具研究特色的期刊。以这些期刊为学术阵地,所在单位作者发表了系列科研成果,促进了科研成果的生产。

最后,以特色文献整理为基础的研究优势突出。在发表的文章中,有的关于特定作家的手稿与史料研究非常具有特色,相关论文发表层次较高,如李斌在《文学研究》发表的《河上肇早期学说、苏俄道路与郭沫若的思想转变》;有的引用次数较多,如陈艳在《中国现代文学馆丛刊》发表的《北洋画报时期的刘云若研究》;有的形成系列研究,如周立民关于巴金手稿的系列研究;有的与业务工作紧密相关,如张元珂在《新文学史料》发表的《细节与历史——考释与萧三有关的两封信》。在11项国家社科基金资助项目中,其中以文学文献与史料整理直接相关的就有5项,其中包括2项重大项目资助。研究特色与研究优势十分显著。

(四)文学研究领域的“博物馆派”初步形成

文学研究流派的形成往往建立在文学研究群体的发展与壮大基础之上[24]。从以上的数据统计与分析可以看出,文学博物馆作为我国博物馆事业的重要组成部分,在近些年来发展迅速,其所承担的“欣赏”“教育”“研究”职能越发明显,其研究职能的发挥特色凸显,通过分析研究力量的分布、研究团队的构建、研究梯队的形成、科研成果的分布、研究领域的集中、研究水平的层次等,认为文学博物馆科研以“文学”为核心,博物馆学等为辅助,文学博物馆领域的领导者与建设者正在崛起并成为文学研究领域的“博物馆派”,这一群体以文学艺术家群体的思想为引领,以文学家遗迹与意愿基础上建立的“馆舍”机构为阵地,以作家研究为主流,以作家相关史料藏品研究为特色,为文学研究的推进与拓展贡献自身力量。