中国矿业经济绿色发展评价研究

■ 任思达/刘 倩/李玫洁

(1.自然资源部油气资源战略研究中心,北京 100087;2.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉 430074;

3.中国地质大学(北京)经济管理学院,北京 100083)

0 引言

矿业是国民经济的基础产业,为工农业生产发展提供了不可或缺的物质资源。但当前我国资源约束趋紧、生态环境恶化等问题尚未得到解决,长期以依靠资源消耗为主的粗放型发展方式,使我们在实现经济快速增长的同时付出了沉重的代价,资源环境问题已成为制约经济和社会发展的重要因素。在这种情况下,和资源环境联系最为密切的矿业的绿色发展转型势不可免[1]。国内矿业经济的绿色发展经历了从“绿色开采”[2]到“绿色矿山”[3]再到“绿色矿业”[4]内涵不断丰富的过程。本文认为,矿业经济绿色发展就是指在综合区域规划和矿区规划的基础上,兼顾经济、环境、社会、技术等多方面内容,逐步形成以矿业为主体的产业集聚群,促进实现矿产资源的最优配置和生态环境影响最小化的矿业发展方式。

在矿业经济绿色发展评价方面,国内外研究聚焦于矿业经济发展整体水平的测度分析,且以多指标综合评价为主。其中,Azapagic[5]和Damjan[6]从经济、社会和环境三个方面进行了矿业可持续发展评价指标体系的构建;陆国荣和吕乃璧[7]从自然、经济、社会3个亚系统出发,建立了矿区资源开发生态经济社会协调发展程度综合评价指标体系;李园[8]以经济社会发展相关性指标、资源利用效率指标、生态环境治理力度指标为支撑,构建了矿业可持续发展评价指标体系;刘金平等[9]基于生态经济学与产业链思路,从绿色矿山和绿色矿业的角度构建了评价指标体系。已有研究的评价指标呈现出多元化的趋势,且相关研究主要集中在矿山方面,而对矿业整体的研究较少。

评价方法上,国外学者构建了一系列模型来评价发展质量,如Finkelman[10]提出的“驱动力—状态—响应”模型,Oram[11]提出的“压力—状态—响应”模型。同时,国内学者倾向于使用一些定量评价方法,如刘烈武等[12]运用的Brusselator模型;乌力雅苏等[13]在主观赋权法与客观赋权法的基础上使用的TOPSIS评价方法等。但由于这些方法主要是人为地进行指标选取,可能导致评价结果出现偏差。相比之下,主成分分析法能够在很多相关影响因素的基础上,自动选择影响力较大的、不存在多重共线性问题的指标,在没有主要信息损失的前提下大大简化指标体系的结构。

1 矿业经济绿色发展评价体系构建

1.1 构建思路

结合相关文献、中央政策及矿业经济发展的实际情况,本文认为矿业的绿色发展受系统内生和外生影响因素的共同作用。在系统外部,经济发展水平的提高为矿业的绿色发展提供了物质基础;和谐包容、民主合作的社会理念对促进矿业绿色发展起着重要的导向、规范、激励、凝聚作用;生态环境建设为矿业绿色发展提供了发展的优良空间;技术创新提高了矿产资源的综合利用能力;政府的政策支持是实现矿业经济绿色发展的制度保障。系统外部的经济、社会、环境、技术、政策推进系统内部生产要素的合理投入,产业规模集中化和专业化,产业结构合理化和高级化。而系统内部生产要素的合理分配和投入,产业规模的集中和专业化,产业结构的合理化和高级化,也推进了矿业的绿色发展。

1.2 评价指标体系构建

本文构建了包含经济、环境、政策、技术、产业、社会六个方面共43个具体变量的评价指标体系(表1)。具体说明如下。

1.2.1 经济系统

经济发展是矿业绿色发展的最根本要求,这里从矿业经济绿色增长效率和地区经济综合竞争力两方面选取衡量指标。其中,矿业经济绿色增长效率是对矿业经济发展绿色程度的评价及绿色增长程度的反映,参照李琳和张佳[14]对长江经济带工业绿色发展指标体系的构建,选取矿业劳动效率、矿业产值增长率、矿业收入利润率和非油气矿产资源综合利用产值四个指标,分别反映矿业生产效率、矿业经济发展速度、矿企盈利能力和矿产资源利用效率;地区综合竞争力是对地区整体经济水平的评价,参照孙晓梅和王艳艳[15]对循环经济指标体系的构建,选取生产总值、人均GDP、固定资产投资效率和三产业占比四个指标来共同反映地区的经济综合实力。

1.2.2 环境系统

环境是矿业绿色发展的核心要素,本文主要从三个方面进行指标选取。一是矿业生产对环境产生破坏程度方面,选取矿业的废气排放量、二氧化硫排放量、废水排放量、一般固废产生量、烟粉尘排放量和开采占用损坏土地六个指标来衡量环境污染对矿业绿色发展的影响;二是破坏后治理程度方面,选取矿业废气治理设施处理能力、废水处理量、一般固废处理量和矿山环境治理恢复面积四个指标;三是整体环境质量方面,选取环境质量指数指标、绿化覆盖面积和人均公园绿地面积来描述总体环境水平和绿色基础设施建设水平。

1.2.3 政策系统

政府政策是矿业经济绿色发展的重要支撑和直接影响因素,指标主要从矿业管理政策、环保政策两个角度进行选取。矿业管理政策主要包括国家级绿色矿山试点单位数、矿产资源勘查开采违法案件查处数量和采矿许可证三个指标;环保政策方面则选取环境保护支出占财政支出比重来反映地方政府对环境污染治理的重视程度。

表1 矿业经济绿色发展评价指标体系

1.2.4 技术系统

技术是矿业绿色发展的重要支撑和推动力,主要从资源消耗和区域创新两个视角进行指标选取。资源消耗方面,参照苏利阳等[16]对省际工业绿色发展绩效指数的构建,选取矿业单位产值电耗、矿业单位产值能耗和地区单位产值用水量三个指标来衡量资源消耗水平;区域创新方面选择R&D从业人员、R&D经费、专利申请受理数、科学研究和技术服务业新增固定资产占全社会比重、教育经费、普通高等学校在校学生数和地方科技支出占财政支出比重七个指标来衡量。

1.2.5 产业系统

产业系统分析是实现全国矿业绿色发展的有效途径,这里选择生产要素、产业规模、产业结构三方面内容。其中生产要素的度量指标选取采矿业固定资产投资金额和非油气年矿产量来分别反映矿企资金保障程度和物质资料;产业规模的衡量指标选取非油气大中型矿山企业占比;产业结构的衡量指标选取矿业产值占工业行业比重。

1.2.6 社会系统

社会是矿业绿色发展不可忽视的因素。社会指标的选择主要从矿业对就业的贡献和社会发展状况两个方面进行,具体选取矿业就业人数占地区总就业人数比重来衡量矿业对就业的贡献;选取城镇居民人均可支配收入、消费支出和城市化水平三个指标来衡量地区社会发展状况。

2 数据来源及指标选择

数据主要来源于2005—2015年①受限于数据的可获取性,本文样本只选择了2005—2015年,涵盖了“十一五”和“十二五”这两个重要阶段,希望在以后的研究中能够拓展本文的研究范围和结论。《中国工业统计年鉴》《中国矿业年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国国土资源年鉴》《中国能源统计年鉴》及EPS数据库。其中,矿业产值数据均根据规模以上工业企业指标中的矿产采选加工制造业,即采矿业中的煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、开采辅助活动、其它采矿业七个行业,制造业中的石油加工、炼焦和核燃料加工业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和加延加工业,有色金属冶炼和加延加工业,金属制品业五个行业的产值数据加总计算得出;国家级绿色矿山试点数目根据原国土资源部国家级绿色矿山试点单位公布名单统计得出。

3 主成分分析法

主成分分析也称主分量分析,旨在利用降维的思想,把多指标转化为少数几个综合指标,是统计学中最常用的简化数据集的方法之一。具体步骤如下:①数据标准化处理,以统一量纲。②计算协方差/相关阵。③计算特征根和特征向量。④确定主成分。在已确定的全部p个成分中合理选择m个来实现最终的评价分析。在此,选用方差贡献率解释主成分Fi所反映信息量的大小,m以累计贡献率达到85%以上为原则来确定。⑤计算主成分得分。

这里以2015年为例,简要介绍主成分分析的过程。根据统计软件的分析结果,得到矿业绿色发展各评价因素的碎石图、特征值及主成分的贡献率和累计贡献率,如图1所示。将特征根从大到小依次进行排列,从而直观地反映出各主成分的重要程度。其中,横轴表示主成分序号,纵轴表示特征根大小,前面陡峭的对应较大的特征根,作用明显,后面的平台对应较小的特征根,其影响不明显。观察发现,前8个主成分的散点位于陡坡上,从第9个主成分后曲线斜率出现明显变化,故而选取前8个主成分为宜。

表2给出了特征根大于1的8个主成分的方差贡献率和累计贡献率,能看到前8个主成分的累计贡献率已达到87.099%>85%,因此选取前8个主成分来进行评价。

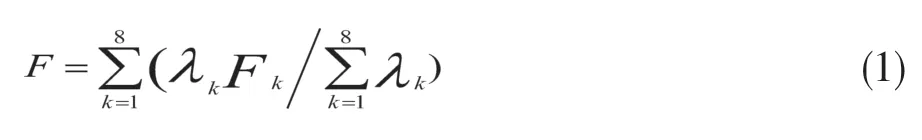

最后,计算出8个主成分的得分,并以各主成分对应的方差贡献率为权数计算如下F统计量:

4 评价分析

4.1 不同区域矿业经济绿色发展水平比较

将全国划分为东部(除东北三省外)、中部、西部和东北部四个地区,分别计算其2005—2015年的平均矿业经济绿色发展水平,结果如图2所示。从空间上看,矿业经济绿色发展水平从高到低依次为东部、东北部、中部和西部。东部综合得分常年居于0.4以上,而东北部、中部、西部则基本位于-0.08、-0.18和-0.22以下,不同地区差异明显。从时间上看,各区域的矿业经济绿色发展水平均经历了增减反复变动的趋势,东部地区的矿业经济绿色发展水平相对稳定,远高于其他三个区域,始终维持领先地位;东北部地区的矿业经济绿色发展水平位于东部地区之后,维持稳定状态,稍高于中部和西部地区;中部和西部的矿业经济绿色发展水平则表现出了交替领先的状态。

图1 主成分分析碎石图

表2 主成分特征值及贡献率

图2 2005—2015年区域矿业经济绿色发展水平

4.2 不同省份矿业经济绿色发展水平比较

选取2005、2010、2015年为时间节点分析31个省(区、市)矿业经济绿色发展水平,按照得分高低依次划分为最高级(>0.5)、次高级(-0.1~0.5)、较低级(-0.3~-0.1)、低级(<-0.3)四个等级,体现31个省(区、市)的矿业经济绿色发展水平,如表3所示。

从空间分布上看,东部10省份的矿业经济绿色发展水平存在明显的空间差异,以北京为首,上海、江苏、浙江和广东的矿业经济绿色发展水平在研究期间内长期居于较高水平,天津、福建、山东次之,河北和海南的矿业经济绿色发展水平相对较低;中部6省份的矿业经济绿色发展水平在研究期间内普遍处于低级或较低级水平,差异不大;西部12省份的矿业经济绿色发展水平空间差异明显,其中西藏综合得分最高,2015年高达第3位,而其他11个省份长期处于较低级或低级水平;东北三省的矿业经济绿色发展水平除辽宁长期处于次高级状态外,吉林和黑龙江两省的绿色发展水平在不同时间节点上均呈现较低级之势,比较平均。

表3 2005—2015年31个省(区、市)矿业经济绿色发展水平比较

5 聚类分析及发展模式识别

下面采用主成分分析和聚类分析相结合的方法,以2014年数据(峰值) 为 代 表( 参 见 表4),提出了五种矿业经济绿色发展模式。

聚类分析得到的结果如表5所示:

(1)“经济、技术、社会驱动型”模式,包括第一类的7个省份,其经济、技术和社会方面的得分远高于其他类别,在环境因素方面的综合得分也处于相对较高水平,但是,在政策和产业两个因素方面的综合得分处于中等水平。

(2)“政策引导型”模式,包括第二类的7个省份,其政策子系统的得分相对较高,而政策因素是其矿业经济绿色发展的主要驱动因素,因此将其发展模式定义为“政策引导型”。

(3)“产业、政策驱动型”模式,包括山西和内蒙古,其产业和政策方面的得分较高,但经济、环境和技术方面得分处于最低水平。该模式最大的特点在于拥有丰富的矿产资源,在政府政策的引导下矿业发展形成了一定的规模效应。

(4)“技术、产业支撑型”模式,包含14个省份,该类别产业、技术要素相对较高,但整体水平较低,受政策限制较大,经济、环境和社会优势也并不突出。

(5)“环保优先型”模式,仅包含西藏,其环境方面的得分为5.172,远高于其他省份,这也使得西藏矿业绿色发展水平的综合得分处于较高水平,其综合得分排在全国第二。

表4 2014年各省(区、市)六个子系统综合得分

6 结论

本文通过设定矿业经济绿色发展评价1个总体层,经济、环境、政策、技术、产业和社会6个系统层,以及43个具体指标变量层三个等级,构建我国矿业经济绿色发展评价指标体系,并选取2005—2015年我国31个省(区、市)的相关数据计算综合得分,分析了矿业经济绿色发展水平的时空分布特征。主要结论如下:

(1)我国四大区域的矿业经济绿色发展水平存在空间异质性,东部地区矿业经济绿色发展水平最高,东北部、中部次之,西部地区发展水平最差。东部地区在经济、技术和社会方面发展较好,成为矿业经济绿色发展的主要驱动因素,西部地区应通过营造创新环境,提高资源利用率,推进产业分工专业化,提高生产效率。

(2)不同省份的矿业经济绿色发展水平存在明显差异,矿业经济绿色发展水平排名较前的主要有北京市、上海市、西藏自治区、广东省和浙江省。排名较后的主要有贵州省、甘肃省、云南省、新疆维吾尔自治区、青海省和宁夏回族自治区。

(3)矿业绿色发展模式可以分为“经济、技术、社会驱动型”“政策引导型”“产业、政策驱动型”“技术、产业支撑型”和“环保优先型”这五种,各省(区、市)应根据其发展模式探索各自的矿业经济绿色发展路径。

表5 2014年各省(区、市)聚类结果