护理干预预防脑血管介入手术后下肢深静脉血栓形成的效果评价

王晨,邵明芳

(大连医科大学第二附属医院,辽宁 大连 116021)

脑血管介入术是目前临床上较为多见的脑血管疾病治疗方式,下肢深静脉血栓是术后常见的合并症之一[1],患者主要表现为静脉曲张、下肢肿胀、溃疡形成以及足靴区色素沉淀。介入术主要选择股动脉作为穿刺静脉,术后采取下肢压迫止血,极易引发下肢深静脉血栓形成。若下肢深静脉形成血栓,进入肺血管,可造成急性肺动脉栓塞,对患者的生命安全产生极大的威胁。有学者[2]称,在脑血管介入手术全程中对患者采取有效的护理干预,可预防血栓的形成。因此本文抽取我院84例行脑血管介入术的患者展开分组研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入2018年3月-2019年3月在我院行脑血管介入术的患者84例作为研究样本,按1:1原则进行分组,分为参照组与干预组,各42例,参照组男性24例,女性18例,年龄39岁-74岁,平均(51.84±3.47)岁。干预组男性22例,女性20例,年龄37岁-75岁,平均(52.43±3.18)岁。患者各项资料组间比对,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 参照组采取常规护理,即入院宣教、术后加强巡视、遵医嘱给药等。干预组施以护理干预,具体如下:(1)在术前对患者开展全面、系统的评估,确立术后可能出现下肢深静脉血栓的高危人群,进行重点护理。(2)加强患者围手术期的健康宣教,术前向患者详细讲述术后治疗的方法、术后可能出现的不良反应等,重点讲述下肢深静脉血栓的相关知识,让患者对疾病以及下肢深静脉血栓有正确的认知,从而积极配合治疗。术后嘱咐患者按医嘱服药。(3)在患者术后麻醉消失后协助患者翻身,而后2 h/次,术后避免下肢输液,选择对血管无刺激作用的药物。(4)鼓励患者早期进行功能锻炼,术后开展下肢被动功能锻炼,注意循序渐进,术后2周进行主动训练,以便增加下肢静脉回流,促进血液循环。(5)加强病房巡视,密切观察患者下肢的颜色、温度以及肿胀程度等。(6)患者经介入手术治疗,可造成应激反应,导致儿茶酚胺分泌加大,同时也增加了术后血栓形成的危险,术后护理人员需严格按医嘱给药,用药过程中注意患者是否出现药物不良反应,若出现皮肤黏膜出血,即可停药,通知主治医师。

1.3 观察指标 详细记录患者术后下肢深静脉血栓发生情况,并进行比对。

1.4 统计学处理 全文数据均采用SPSS 19.0统计软件进行计算分析,其中均数±标准差(Mean±SD)用于表达计量资料,χ2用于检验计数资料,P<0.05表示数据具有统计学意义。

2 结果

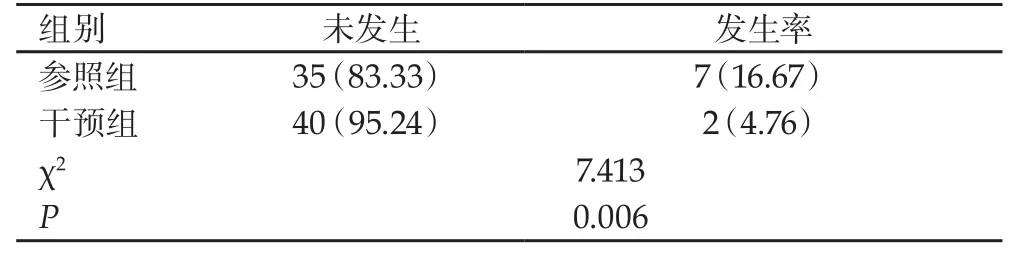

干预组在护理干预措施下患者发生血栓的发生率相较于参照组更低,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 血栓发生情况组间比对[n(%)](n=42)

3 讨论

脑血管介入术后下肢深静脉血栓主要因血液高凝状态、静脉内膜损伤以及静脉血流淤滞而致[3]。另外,在手术中常规使用的非离子型造影剂也会导致血液粘稠度以及容量加大,再加之术后采取加压包扎,下肢制动,导致下肢静脉回流障碍,极易造成血栓的形成[4]。为此,对脑血管介入术患者围手术期施以护理干预,从而预防术后血栓的形成,加速患者的康复进程。

本研究对患者进行一定的护理干预,在术前对患者进行全面的体质评估,确立术后可能出现血栓的患者,加以重点护理,提升干预效果。术后加强巡视工作,仔细观察患者下肢情况,及时发现早期征兆,针对导致血栓的高危因素加以护理,同时加强用药护理,对预防血栓起着重要作用。另外,术后对患者进行功能锻炼指导,鼓励患者尽早开展功能锻炼,从而加快下肢静脉回流,可有效地降低患者术后血栓的发生几率。

总而言之,对行脑血管介入术的患者,在围手术期时加以有效的护理干预,可加强患者依从性,积极配合治疗,预防下肢深静脉血栓的形成,加速患者的康复进程,有临床推广意义。