嘿哈,古建筑练起“金钟罩”

钱强文 海带豆丁

黄鹤楼送孟浩然之广陵

[唐]李白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

位于湖北省武汉市蛇山上的黄鹤楼可谓大名鼎鼎。然而,我们如今看到的黄鹤楼,早已不是李白眼中的样子。黄鹤楼始建于三国时代,屡建屡毁,毁后又建。1985年重建的黄鹤楼已经是钢筋混凝土结构的现代仿古建筑了。

是的,古代建筑要保存下来可不容易,一次洪水、一击天雷或是一场大火,都有可能让它们荡然无存。不过,古建筑们也不会“坐以待毙”。瞧,有些古建筑就练起了“金钟罩”。

避水罩:因势利导,化干无形

在往期栏目中,我们曾多次谈到有关古建筑防水的话题,总结起来就是:因势利导。对付暴雨,咱们有中间高两边低的屋顶(详见2019年6月号《听风看雨,没有屋顶可不行》);对付洪水,咱们有化冲击于无形的三角形桥墩(详见2019年7-8月号《哟,古桥也有“巧心思”》)。除此之外,还有一些例子值得一提。

丰图义仓

说到屋顶排水,位于陕西省大荔县的丰图义仓算是做到了极致。

义仓是古代各地储粮备荒的地方。作为粮仓,防雨防潮可马虎不得。

丰图义仓建于清代,形如一座微型城池。义仓采用仓墙合一的构造,兼具防卫和储存功能。它的仓顶由青砖铺成,分成若干段,每一段都是四周高、中间低,巧妙地将雨水汇集到中间部位,然后利用水槽排出,避免雨水在仓顶汇聚、渗透。仓內的场院同样是四周高、中间低,让雨水能顺势汇流排到仓外。如此一来,整个粮仓就能做到雨停即干,滴水不留。

观音阁

在湖北省鄂州市境内的长江江面上,有一座神奇的观音阁,始建于宋朝。它以江中E巨礁为栖身之所,时刻经受江水的浸泡和冲击。那么,它在长江上屹立千年的秘诀是什么呢?

首先,观音阁所处的礁石经受了江水亿万年的冲刷,早已被塑造成适应江水流动的造型,这让观音阁有了稳定的基础。

其次,在迎着江水的一面,人们修建了一堵弧形砖墙,形如船艏,用以抵抗冲击。如此一来,墙后的建筑就只用忍受水泡之苦,不用担心撞击之灾。

当然,建筑物长期泡在水里也不是什么好事。建设观音阁的工匠自然考虑到了这一点。他们用红砖将地基抬高,再用防水的青砖修建阁体,水泡就不再是問题。

寿县城墙

在古代,城墙既能御敌,又能防洪。其中,安徽省寿县的城墙堪称代表。

寿县位于淮河流域,自古水患严重。为此,人们在墙根加筑了一道石头堤坝,用以缓解洪水对城墙根基的冲击。

在城门外,人们还加建了一座瓮城。瓮城的主要作用是保护城门不受敌人的直接破坏,在洪水来临时,它还能起到泄洪蓄水的作用。更精妙的是,人们故意让瓮城门和主城门错位分布。这样一来,就算洪水冲开瓮城门,也不会对主城门造成直接冲击。

正是凭借这些精妙的设计,寿县城墙从北宋屹立至今。

避雷罩:结构护体,地形帮忙

自避雷针在18世纪被发明以来,人们再也不用担心雷击会对

建筑物造成破坏。但在没有避雷针的古代,人们该怎么办呢?

慈氏塔

在古代,宝塔算是高层建筑,也是雷击重灾区。那些能留存至今的宝塔,或多或少都有自己的防雷设施。

湖南省岳阳市的唐代古塔慈氏塔就自带“避雷针”。古代宝塔的顶端,通常都会有用金属制成的塔尖。为了保持稳定,塔尖四周还会挂上几根铁链以增加重量,稳定重心。与众不同的是,慈氏塔塔尖上的6根铁链直达地面,恰好构成了类似避雷针的结构。

此外,河南省开封市的开宝寺琉璃塔可谓古塔避雷的亲历者。琉璃塔的前身是一座木塔,建于五代时期,后因雷击毁于大火。北宋重建时,人们特意使用绝缘、防火的琉璃瓷砖为材料。1956年,人们又给宝塔装上避雷针,进一步提高抗雷的能力。

佛光寺

除了添加避雷设施,古建筑防雷还能依靠地利。

山西省朔州市的应县木塔从辽代屹立至今。虽然身为高塔,它却极少被雷电击中,倒是附近的水塘不时获得雷电的青睐。原来,应县木塔四周是干燥结实的夯土层,电阻率大,不容易累积电荷;而附近的水塘则相反,潮湿的环境让电荷极易积累,也就更容易引下天雷。

雷雨天气,山峰、树木等尖锐突起的物体能够让雷云中的电荷缓慢释放,从而降低发生雷击的概率。于是,那些矗立在山坳中的古代建筑,就如同置身雷电保护罩中一般。这也告诉我们,千万不要轻易将建筑建在地势较高的空旷地带。

避火罩:报警在前,阻隔随后

火是建筑物的大敌。就连以石材为主的巴黎圣母院都难逃大火的侵害,更不用说中国古代大量的木质建筑了。在消防设施落后的古代,木质建筑一旦失火就基本无力回天。于是,人们将重点放在了火情报警和火源阻隔上。

望火楼

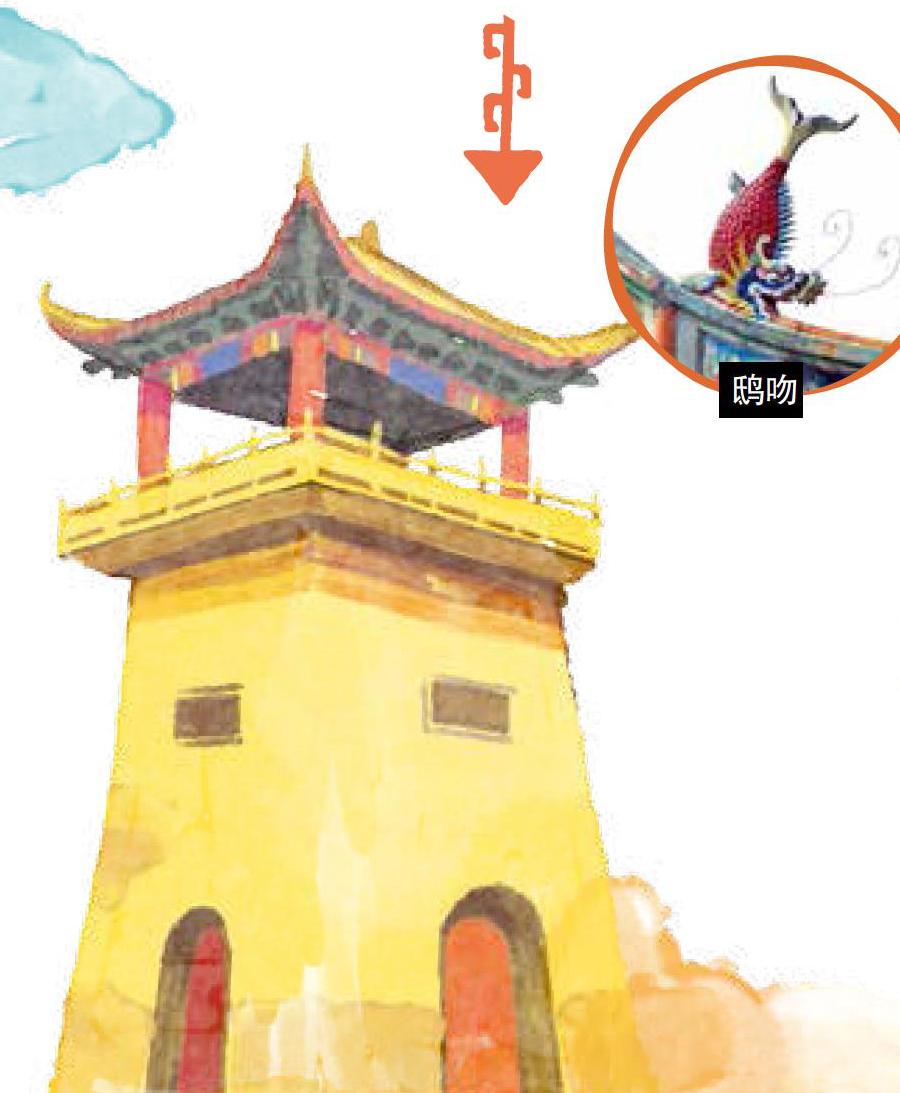

在庙宇、殿堂等高等级古代建筑的屋顶,我们常能看见脊兽。这些脊兽以屋顶正脊两端的鸱(chi)吻为代表。传说中,鸱吻外形像鱼,是龙的第九个儿子,喜欢吞火。人们以此来祈盼能消火避灾。

当然,屋顶上的装饰物并不能真正起到防火减灾的作用。预防火灾,关键在人。古时候,人们会修建望火楼,类似今天的消防站。望火楼上时刻有人值班,一旦发现火情就击鼓示警,并通过旗帜和火光与其他望火楼交换信息,以求火情得到最快处置。

山墙与火巷

那么,古代建筑中,有能真正起到防火作用的建筑结构吗?当然有。

山墙,指建筑两端的山形墙,又称防火墙、马头墙,在徽派建筑中最为常见。它们由砖石砌成,明显高于两旁的房屋。山墙既是房屋主体的承重墙,又能隔绝火源,防止火势蔓延。

除此之外,在古城中,我们还能看到一些车马难行的狭窄小巷。这些小巷被称为火巷,两旁挖有排水沟,主要作用也是隔绝火源。

在古建筑.身上,我们能看到不少巧思和妙想。它们是古人留给我们的宝贵精神财富。当你下次走近古建筑时,不妨试试能否在它们身上,发现这些古代智慧。