设计用介电常数的表征方法考察与分析

朱泳名 葛 鹰

(国家电子电路基材工程技术研究中心,广东,东莞 523808)

0 前言

介电常数(Dielectric Constant,以下简称Dk)在IPC-TM650中的测试方案有十种类繁多,覆盖的频率范围也从赫兹(Hz)到千兆赫兹(GHz),但这些方法测试所得到的Dk也一直受到PCB厂家、终端设计厂家的质疑很多时候如果直接使用该Dk值来进行阻抗或相位设计时,都无法得到一个正确的目标结果,导致PCB厂家和终端需要使用阻抗反推甚至是试错的实验方法来得到一个可以最终使用的Dk,所以在前端进行设计Dk的考察还是很有意义的。

1 设计Dk的定义

与传统的Dk定义不一样,设计Dk不仅表现了材料本身介电常数的固有特性,还将搭配材料所使用的铜箔对介电常数的影响也归结到介电常数之中,所以设计Dk的值相比于Dk(基于IPCTM650-2.5.5.9[1]方法的测试结果)来说都是会偏高一些。这也正是设计Dk的定义,即体现实际设计应用时的Dk。

2 设计Dk的实验方案

目前业内主流的设计Dk思路都是从实际应用出发,依照传输线原理先加工成PCB(印制电路板),然后再通过测量PCB线路的谐振或者相位来进行Dk反推。本文就基于微带线谐振环法和差分相位法两种形式来进行具体分析。

2.1 谐振环法

谐振环法的原理接近于带状线测试方法(IPC-TM650-2.5.5.5[2]),但它将谐振电路做成了环状,这样有利于减小耦合位置的边沿效应[3]。典型的谐振环电路(如图1)。

图1 谐振环电路

图1中:

W:表示设计传输线线宽

S:表示耦合间距

r1:表示谐振环内径

r2:表示谐振环外径

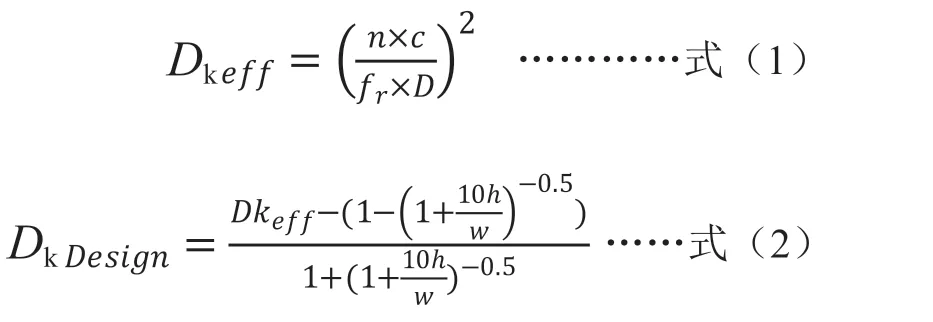

根据半波长谐振原理[4],可得到谐振环的设计Dk计算公式见式(1)、式(2)。

式中:

Dkeff:表示有效Dk

DkDesign:表示设计Dk

舒适管理干预期间,加强医患沟通,提高患者遵医意识,建立和谐医患关系,了解患者对疾病知识掌握程度,根据患者文化水平提供个性化教育,提高其对疾病知识掌握度,帮助患者树立正确疾病管理意识。可见,社区2型糖尿病患者舒适管理干预方法值得推广应用。

n:表示谐振阶数

c:表示光速

fr:表示谐振频率

D:表示谐振环直径

h:表示基板介质厚度

W:表示谐振环设计线宽

根据式(1)和式(2),即可得到谐振环法的Dk。同时,我们看出谐振频率的大小即设计Dk的使用频率高低由谐振环的直径直接决定。图2为一个2 GHz使用频率图形,其设计Dk为3.0,谐振环外径为15 mm,线宽为0.6 mm(如图2)。

图2 2GHz谐振环电路

如果有其它频点的需求,可以通过调节谐振环直径,将其谐振频率调整至目标频率,然后再进行测试和计算。

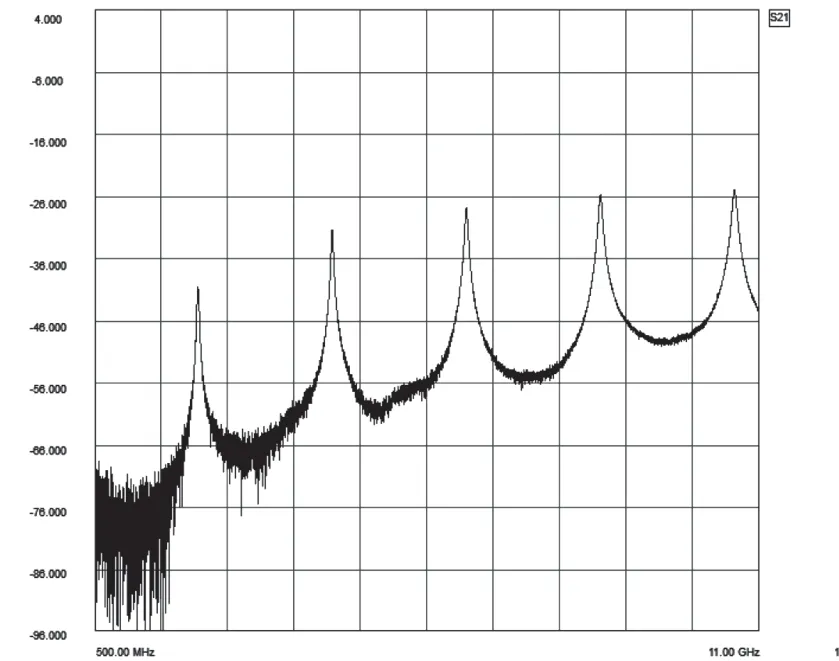

由谐振环的谐振原理可以在理想情况下,第1阶谐振频率在2 GHz,假定介电常数是非频变的常数,那么第2阶的谐振就会发生在4 GHz,第3阶则会发生在6 GHz,以此类推。但实际上介电常数是随频率变化而变化的,而当它在第2阶谐振频率时,实际的介电常数也发生了变化,那么谐振频率就不再是4 GHz;正是基于材料介电常数这个频变特性,我们可以通过测试频率的偏移然后通过计算公式从而得到高频下的介电常数(如图3)。

图3 谐振环实际测试结果

结合式(1)、式(2),计算得到设计Dk结果(如图4)。

通过设计谐振环尺寸和取高次模计算结果,理论上我们可以得到匹配应用需求频率的任意一点的设计Dk结果。随着频率升高所带来的各种高次模等问题会在较大程度上影响到测试结果,所以本次实验最高频率做到10 GHz。

图4 不同谐振频率设计的设计Dk结果

2.2 差分相位法

差分相位的方式来表征材料设计Dk原理上通过测量两根不同长度的传输线相位,然后通过两个相位结果相减来去除测试连接线缆及连接器的影响,最终得到纯净线路相位。通过线路的物理长度、相位差值和传输速度三者的关系来得到设计Dk图5为典型的差分相位传输线设计。

图5 差分相位传输线设计

根据实际设计的物理尺寸和测试的拓展相位结果,代入公式(3)计算,从而得出材料的设计Dk值。

式中:

L1:表示长线传输线路物理长度

L2:表示短线传输线路物理长度

P1:表示长线传输线路相位

P2:表示短线传输线路相位

c:表示光速

f:表示测试频率点

为与谐振环方法比较,此次采用相同材料制作差分相位线路,从而计算得到其结果(如图6)。

结合计算公式和实际相位测试数值,我们可以计算得到差分相位整个测试频率范围内的Dk结果。由于在10 GHz以后的高次模影响,差分相位已经出现了Dk规律异常的结果。

图6 差分相位Dk结果

2.3 两种方案的比较

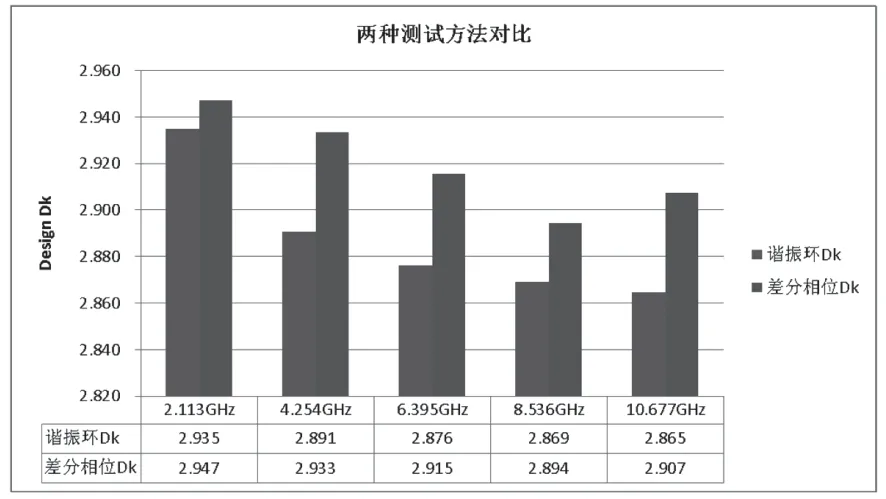

鉴于两种方案都是从实际的PCB线路中提取得到的Dk所以它们都属于设计Dk的范围。两种方案的实现思路不同,那么不同方案之间的Dk系统差异也就会产生。图7展示了10 GHz以内两种方案的Dk对比(如图7)。

图7 两种方案的Dk对比

从实验结果看,谐振环的设计Dk会比差分相位的设计Dk总体上约低0.03,这与两种方法的实现原理有关。差分相位是直接通过相位传输线的点对点传输,然后使用相位差直接计算的,而谐振环是通过耦合方式馈入信号然后再通过谐振频率来计算的,在谐振圆环电路的边缘会产生一定的边沿效应,这就是谐振环比差分相位结果稍微偏低的主要原因。

3 总结

设计Dk的概念如今越来越趋于普遍化,提供准确有效的设计Dk值可以给终端客户的设计带来更好的设计仿真与实际测试的匹配效果,从而减少了终端在后期修改和调试的时间,提高了产品研发效率。

本文从谐振环和差分相位两种方案出发,对两种方案进行了理论和实际实验的对比与分析,得到了10 GHz以下吻合度较好的结论,材料厂商和终端均可根据实际情况来选择方案进行考察。