公路隧道地下水综合探测技术探讨

江 华

(福建省交通科研院有限公司,福州 350004)

0 引言

开挖隧道掌子面前方地质、水文情况复杂多变,难以把握,隧道时常会穿越一种甚至多种不良地质发育地段,特别是穿过岩溶发育、断层破碎带、地下暗河等不良地质区域时,掌子面易发生围岩塌方,涌水突泥等地质灾害,这轻则延误工期,重则造成人员伤亡与财产损失。 因此,隧道超前地质预报在隧道施工过程中显得尤为重要。 作为地质预报的重点项目之一,地下水探测技术,随着经济技术的发展,其预报手段也得到丰富和完善。目前隧道中常用的地下水探测方法有地质雷达法、瞬变电磁法、红外探水法以及综合采用两种方法及以上的地下水综合探测法。 然而, 有些作业人员因缺乏对地下水探测方法的认识, 盲目地选取探测方法或仅采用单一的地下水探测方法,导致探测效果较差。 因此,有必要对这些探测方法进行梳理并提供一些借鉴性思路。

1 地下水探测技术原理

1.1 地质雷达法(GPR)

地质雷达法采用高频电磁波(主频为数十兆赫兹至数百兆赫兹甚至千兆赫兹)以宽频带短脉冲形式,由发射天线T 送入地层, 当遇到异常地质体或介质分界面时发生反射并返回,被接收天线R 接收,并由主机记录下来,形成雷达剖面图,其探测原理图如图1 所示。由于电磁波在介质中传播时,其路径、电磁波场强度以及波形随所通过介质的电磁特性及其几何形态而发生变化。因此,根据接收到的电磁波特征,即脉冲波的旅行时间、幅度、频率和波形等,通过雷达图像的处理和分析,可确定掌子面前方界面或目标体的空间位置或结构特征。 其中脉冲波的旅行时间如式(1)所示。

图1 地质雷达探测原理

式中,地层各介质电磁波波速v 相对较为固定,可根据地层特征查表或者经验得到; 双程走时t 可由仪器精确测得,x 为仪器天线固定参数。 因此,借助式(1)即可反求出反射界面的深度z。

1.2 瞬变电磁法(TEM)

瞬变电磁法(TEM)是依据时间域半、全空间瞬变电磁场的基本原理,通过发射线圈向地质体发射瞬变一次场,这种迅速衰减的电场在其周围的介质中产生出二次感应场,通过接收线圈测量二次感应场随时间的变化特征,其反映了感应场所覆盖的地质体按电性特征的空间分布规律。通过瞬变探测技术的信号处理、干扰校正、算法反演、时深转换及成图处理等手段, 进而得到地质异常体的分布、规模、形态等信息。

1.3 红外探水法

岩层由于分子振动和晶体格振动, 每时每刻都在向外辐射电磁波,并形成红外辐射场。红外探测技术就是通过红外探测仪探测前方一定范围内的红外辐射场的变化来判别探测前方地质的含水情况。 当探测前方不存在隐伏的地质异常体时,红外辐射场就是一常值;当探测前方一定范围内存在隐伏的地质异常体时, 地质异常体产生的辐射场就要叠加在正常辐射场上, 从而使得正常辐射场发生畸变。

2 地下水探测技术特点

2.1 地质雷达法(GPR)

地质雷达通常由主机、电缆、天线和电池组成。 地质雷达资料解释原理主要基于信号强弱、信号衰减、电磁信号传播速度三个因素:其一,反射波信号强弱与掌子面地层差异性成正相关关系, 这也是地质解释主要判定依据[1];其二,完整岩石电磁波衰减小、衰减较慢,富水带中电磁波在含水层表面发生强振幅反射, 穿透部分则在富水带内发生绕射和散射,能量团分布不均匀,能量按一定规律快速衰。但由于水面通常分布连续,其同相轴连续性好,波形基本均一,振幅以高、宽幅为主,且水的介电常数为81,大于基岩的介电常数,故从高阻抗的基岩到低阻抗的含水层,反射电磁波与入射电磁波相位相反[2]。 富水带典型地质雷达特征图像如图2 所示[3]。 其三,电磁波传播速度与岩石类型等级存在一定的对应关系, 可通过岩心取样和波阻抗测试标定现场速度作为地质雷达解释岩性和地质异常的参考标准。

图2 富水带地质雷达特征图像

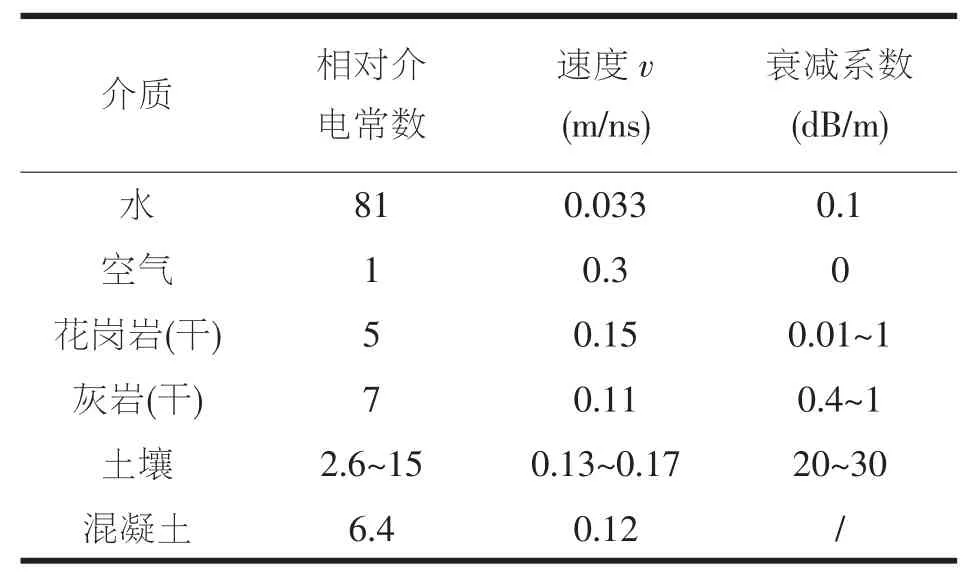

表1 常见介质的物理量

在仪器性能和地下介质一定的情况下, 探测深度取决于工作频率和地层的衰减系数, 用于隧道超前地质预报的地质雷达天线通常频率在25MHz~100MHz 范围内,一般天线频率越高,探测深度越浅,分辨率越高;反之,探测深度越深,分辨率越低。

2.2 瞬变电磁法

由于瞬变电磁法关断时间、 一次场干扰等因素的影响, 与其它物探方法相比, 无法探测到更浅部的异常体(浅部2~10m 左右),称此现象为瞬变电磁的探测“盲区”。

隧道围岩通常为高阻,电磁波易于通过,故围岩对瞬变电磁法屏蔽性与直流电场相比小得多, 因此瞬变电磁法所测信号为线框周围全空间岩石电性的综合反映。 但可利用小线框体积效应小、 电磁波传播具有方向性的特点, 通过改变线框平面方向并结合地质资料来判断地质异常体的空间位置。

2.3 红外探水法

红外探水法有两个技术特点:

(1)利用掌子面探测数据判断含水构造

当掌子面前方出现构造时,地层结构遭受破坏,介质密度发生变化,构造中填充了水。 从微观角度讲,由于上述变化相对各探测点空间距离的不同, 因而使得辐射场强绝对值之差增大,通常把这个辐射场强绝对值称之为安全值。 故可根据正常离散值来确定前方有无含水构造[5]。

(2)利用探测曲线判断掌子面前方有无含水构造

当掌子面前方不存在含水构造时, 各探测曲线的数值变化是在一个正常场的变化范围内波动; 当掌子面前方存在含水构造时, 含水构造这个不良体就会产生一个异常场,向四周传播,当然也会向掌子面后方传播。 根据各条探测曲线是否存在异常, 可确定掌子面前方是否存在含水构造。

2.4 地下水综合探测法

地下水综合探测法是根据预报对象的特点, 采用两种或者两种以上有效的预报手段进行相互佐证的探水方法。

在日常预报中, 要根据仪器设备的适用特点和现场实际选择合适的探测方案。例如,红外探水具有操作简便迅速、数据处理简单等优点,但预报距离短(小于30m)且易受温度场影响较大, 同时又难以预测含水量大小与富水层位置和走向;地质雷达可探测空洞、地下水、断层破碎带等,有效预报距离小于30m,但其参数较难设定,且易受干扰,存在多种解译可能,资料解释需要有一定的经验积累;瞬变电磁探测水的效果较好,探测距离远有效探测深度可达100m, 但探测点周边不能有较大金属物,在碰到含水构造时,会产生低阻屏蔽和盲区,干扰后方地质的探水效果,且无法得到地质体的真实电阻率。 显然,单独采用上述中的一种方法,均存在一定的不足,而地下水综合探测法可以有效利用各自的优点又可对探测结果进行相互佐证,最终得到更加可靠、有效的结果。

3 工程实例

本文以福州某在建隧道为例,综合采用地质雷达法、红外探水法以及瞬变电磁法对该隧道进口右洞YK28+380 掌子面进行地下水探测。

3.1 工程概况

隧道采用分离式双洞布置,双向八车道设计,其中左洞长5351m,右洞长5359m,属大跨径特长公路隧道。 根据地质资料,隧道最大埋深约490m,洞身围岩主要为中~微风化凝灰岩,区域构造在K28+450 处发育一北东东向压性构造、并局部发育小规模节理密集带,在本次探测位置YK28+380 处的沟谷水流较大。

在隧道左洞开挖至YK28+380 附近, 一条断层破碎带斜穿隧道,掌子面右上方,一条水柱从破碎岩体涌出,水质清澈,总涌水量大于400m3/h,且涌水持续半个月之久仍未减小,严重影响了工程进展,对设备及人员安全造成极大威胁。为查明掌子面前方地下水水量及分布状况,项目组决定综合采用瞬变电磁法、 红外探水法和地质雷达法进行探测。

3.2 地下水综合探测法的现场应用

(1)瞬变电磁法探测

为尽可能多的布置瞬变电磁探测点,根据现场条件,本次共设置24 个探测点,每个探测点分别按上仰15°、水平方向、下倾15°探测三次,详见图3。

图3 瞬变电磁法测点布置示意图

(2)红外探水法探测

传统探测时通常在掌子面仅布置4 行5 列20 个探测点,由于该隧道为大跨径隧道,断面尺寸较大,故应加密探测点布置,加至44 个测点,分4 排、每排11 个测点。在洞身段,沿隧道轴线方向间隔5m 布置一个断面,共10个断面,在拱顶、底中、左右拱墙和左右拱脚布设6 条测线。 测点布置图如图4 所示。

(3)地质雷达法探测

由于掌子面右侧涌水量大, 严重影响人员与设备作业,因此主要在掌子面左侧布设测线,分别在左侧上、下部各布设1 条测线。 测线布置图如图5 所示。

图4 红外探水测点布置示意图

图5 地质雷达测线图

3.3 探测结果分析

(1)瞬变电磁法探测结果

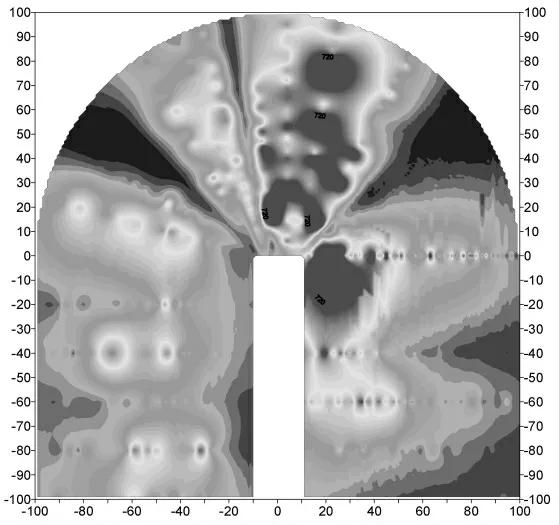

从图中可以看出,隧道右侧岩体视电阻相对较高,含水率较低,左侧岩体受积水影响,视电阻率相对较低。 目前隧道内揭露的导水裂隙带向掌子面右前方沿伸, 左前方50m 距离以外存在低阻异常区(潜在含水部位)且有向右前方向沿伸的趋势, 两者将交汇于掌子面前方偏右20°距离探测点70m 位置,此处异常区贯穿顶底板,并且在底板方向偏向右侧发展。

(2)红外探水法探测结果

图6 掌子面上仰15°视电阻率云图

图7 掌子面水平方向视电阻率云图

图8 掌子面下倾15°视电阻率云图

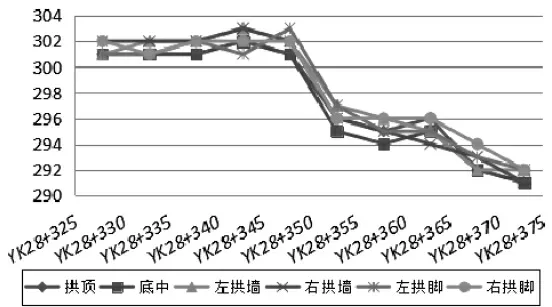

图9 洞身段红外探测曲线图

掌子面采集的44 个红外场强数据中, 最大值为299,最小值为287,最大极差为12,大于安全值10。 根据洞身段测线辐射场强值及曲线图,可以看出:红外探测场强值曲线在YK28+328~YK28+348 区间段较为平缓,在YK28+348 位置出现拐点,越往掌子面方向,曲线逐渐下降, 至掌子面附近达到最小值。 因此, 推断掌子面前方25m 范围内(YK28+380~YK28+405)地下水发育,可能存在大的含水构造带。

(3)地质雷达法

图10 地质雷达波形图

电磁波信号反射强烈,以低-中频信号为主,同相轴相连续局部断续,初步推测该区段节理裂隙较发育,局部发育,岩体较破碎,局部破碎,其中掌子面前方6~11m 存在构造裂隙带,裂隙带有水充填,开挖后可能呈淋雨状或涌流状出水。

综合分析上述三种探测方法可推断:(1)目前隧道内揭露的导水裂隙带会向掌子面右前方沿伸;(2)掌子面前方20m 范围存在富水裂隙带, 且主要分布在掌子面上部;(3)掌子面前方50m 左上方存在一个富水带。

后续的施工揭露结果与本次探测结果吻合。

4 结束语

(1)地下水的各类探测方法因基于不同的探测原理,其适用性及预报效果也存在一定的区别。 本文总结了隧道中常用的地下水探测方法, 分别论述了各类方法的技术原理及技术特点, 可为选择适宜的地下水探测方法提供依据。

(2)以福州某在建隧道为例,综合采用地质雷达法、红外探水法以及瞬变电磁法对掌子面前方地下水进行了探测,探测结果与施工揭露结果相吻合,可为今后地下水综合探测技术的现场应用提供成功的借鉴案例。

(3)选择地下水探测方法时要结合隧道现场情况,在条件允许时可采用地下水综合探测法既可以扬长避短,克服单一方法的适用的局限性, 而各种探水方法之间也可相互进行相互佐证,所得结果更加准确。