山区已通车高速公路增设互通立交方案研究

——以G65 包茂高速渝湘段土坎互通为例

曾 敏

(重庆市交通规划勘察设计院,重庆 401121)

1 项目背景

武隆地处重庆市东南部乌江下游, 武陵山和大娄山的峡谷地带,重庆外环经济带,是重庆主要的旅游目的地之一,距重庆主城137km。G65 包茂高速公路渝湘段横贯全境,是武隆重要的对外连接大通道。

武隆旅游资源得天独厚,十分丰富,有仙女山、天生三桥、天坑地缝、芙蓉洞等开发成熟景区。 年游客接待量已突破3200 万人次,但受交通发展落后的制约,包茂高速武隆境内仅设有白马互通和武隆互通, 二者间距为27.8km,主要交通量均需通过现有的武隆互通转换,旅游高峰期武仙路服务水平不足,导致长期拥堵,车辆倒灌至高速公路,影响国家主干高速公路交通,因此,在包茂高速适当位置增设互通立交可有效利用在建的土坎乌江大桥和已经建成的巷双公路, 与现有的武仙路一起形成仙女山旅游环线,可为武隆互通分流约48%,能有效缓解武隆互通、武仙路交通拥堵状况,极大改善武隆旅游环境,促进武隆旅游事业的快速发展。

2 项目选址

项目拟建于G65 包茂高速公路既有白马互通与武隆互通之间,位于隧道群路段,从武隆互通与白马互通之间从武隆往重庆方向主要构造物见表1:

经过对主线既有构造物分析, 只有黄草岭隧道与大湾隧道之间有1307m 路基和普通桥梁,其余隧道之间距离均较短,且离土坎较远,互通立交位置比较唯一。 即设在黄草岭隧道与大湾隧道之间(建设桩号K16+715~K18+022,运营里程K1716+546.215~K1715+239.215)。

表1 武隆白马互通至武隆互通段主要构造物表

3 建设条件

3.1 主线平纵面技术指标分析

包茂高速渝湘段为双向四车道高速公路, 设计速度为80km/h,路基宽度为24.5m,拟建位置主线平面最小半径2350m,最大纵坡1.45%,平纵技术指标均满足设互通立交的一般最小值要求。

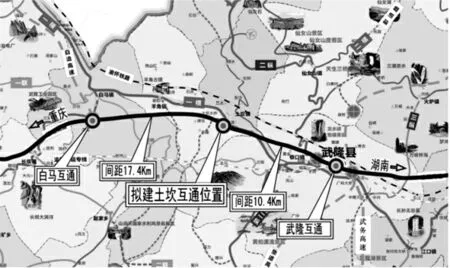

增设土坎互通立交距离已有的白马互通立交17.4km,距离已有的武隆互通立交10.4km(见图1)。

图1 拟建互通位置示意图

3.2 交通量及匝道宽度的确定

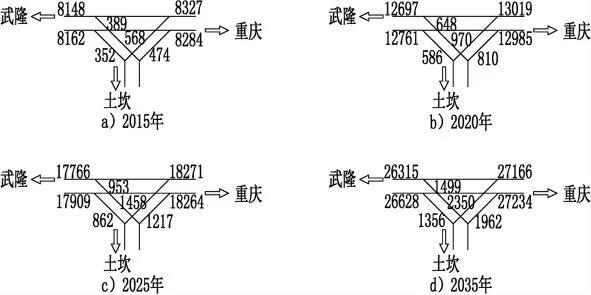

根据《工可报告》中交通量预测分析,拟建土坎互通立交各特征年份车型的交通量分布如图2 所示。 图中交通量数据均参照公路工程技术标准(JTGB01-2014)规定的车辆折算系数折算为小客车。 单位:辆/日(小客车),括号内数据为小时交通量。 可以看出:重庆-土坎方向为主流方向,武隆-土坎为次流方向。

图2 土坎互通交通量预测图

根据 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014), 互通式立体交叉的通行能力由匝道、 匝道出入口端部和交织区的通行能力等确定。 同时,互通式立体交叉的匝道设置收费站时,其匝道通行能力由该收费站的通行能力所决定。

根据交通量预测值并经计算,根据《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)7.2.2 条规定,互通立交单向单车道匝道路基宽采用9.0m (0.75m 土路肩+1.0m 硬路肩+3.5m 行车道+3.0m 硬路肩+0.75m 土路肩),对向分隔式双车道匝道路基宽度采用16.5m (0.75m 土路肩+3.0m 硬路肩+3.5m 行车道+2.0m 分隔带+3.5m 行车道+3.0m 硬路肩+0.75m 土路肩),加、减速车道采用单车道,能够满足最大性价比的要求。

3.3 现场地形、地质条件

互通区属构造剥蚀丘陵地貌, 微地貌属于斜坡陡坡地貌。 斜坡呈下陡上缓,局部有小型流水沟槽,互通区斜坡主要以耕地为主, 局部为树林。 斜坡坡度一般为27~33°,局部为陡坎。高速公路下方为斜坡平台,地形相对较平缓,坡度一般为15~25°。 互通区最高点位于互通区西南侧, 高程为375.51m, 最低点位于互通区东侧, 国道G319 区域高程为215.55m,相对高差为159.96,地形起伏较大。

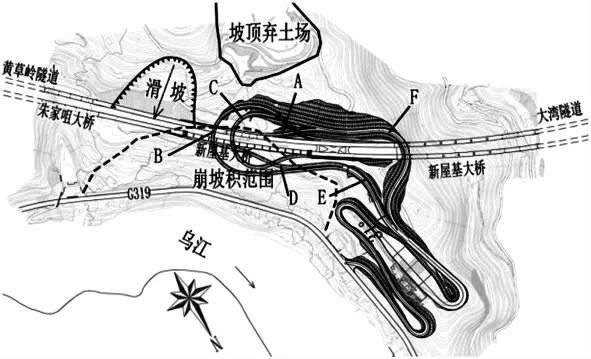

拟建互通区不良地质现象主要为顺向坡、 崩塌、滑坡,主要控制因素还有坡顶弃土场(见图3)。

滑坡位于包茂高速ZK16+900~ZK17+180 段,即拟建互通东南侧。 该滑坡为包茂高速施工时切坡开挖诱发斜坡堆积体变形而形成,长490m,宽约400m,为顺长式堆积体, 面积约0.15km2, 平均厚度25m, 体积约3.75×106m3,为一土质浅层工程滑坡,高速公路建设时该滑坡已治理。 但增设互通可能对其产生扰动。

顺向边坡位于互通区北东侧, 该处第四系土层覆盖薄, 主要为基岩出露, 岩性为志留系下统罗惹坪组一段(S1lr1)页岩,该处岩层产状为90o∠31°。 且由于地形地貌限制,原高速公路弃土场位于拟建区边坡上方,增设互通必然对其开挖,导致临空,极易发生边坡失稳。

已建成高速公路东侧存在大面积崩塌,其厚度较大,本次勘察揭露最大厚度13.60m,据《武隆至水江段第B4合同段ZK16+920~ZK17+140 段路堑边坡应急施工勘察报告》中揭露该段崩坡积体厚度最大达38.2m。

图3 拟建互通区地形、地质平面图

4 设计思路及原则

基于上述地形、地物、地质、环境条件等复杂因素,综合路网情况、交叉道路情况、交通量、交通组成、收费制式、投资、用地以及其他因素,本次增设的土坎互通遵循以下设计思路和原则:

4.1 功能性

互通立交的规模与匝道设计速度有着直接联系,设计速度越大,平面半径越大,占地和投资也会增加,在设计中做到主次分明,在确保主线交通的前提下,力求行车路线方向明确,路线短捷,使车辆行驶快速、顺畅,通行能力足够,满足远景设计年限交通需求,本项目是典型的山区单面坡地形,宜采用较低的匝道设计速度。

4.2 安全性

运用运行速度指导线形设计, 充分考虑汽车在互通立交区行驶速度不断变化的特点, 本项目高速公路与出口G319 接线高差达73m,因此在紧凑的单面坡上展线应合理掌握技术指标,路线平、纵、横设计中应尽可能照顾重车,考虑重车的安全性,也要考虑与地形、地质的协调性;互通范围保证足够的视距;坚持标准、规范的严肃性,不随意降低技术指标,以避免形成行车安全隐患。

4.3 经济性

立交方案的布设力求工程规模小、投资少、征地拆迁少;车辆行驶的油耗、轮耗和车损小;养护和运营管理费用、全寿命周期成本低。

4.4 适应性

由于本项目为已通车高速公路增设互通立交, 首先应充分考虑主线条件、地形、地物条件、环境条件,因地制宜,与地形地质充分协调,减少扰动,降低建设风险;其次应考虑施工期间的交通组织尽可能减小对主线的行车干扰,尽量利用高架桥梁布设下穿匝道,此条是土坎互通方案选择的重点,同时也是难点。

4.5 重视方案比选

立交方案的比选应综合考虑功能、安全、工程规模、造价、环境影响等多方面因此。具体比选方式上应针对不同的位置、不同的交叉方式、不同的立交选型、不同的布设方案等进行比较, 同时还应对立交的工程方案进行比选,如顺层路段强路基支挡方案与桥梁方案的比选、深挖方与隧道方案的比选等。

5 方案研究

根据工可对拟建互通交通流量分布的预测, 互通方案的选定应保证主流方向匝道采用较高的平、 纵线形技术指标;本互通立交的交通主流方向为重庆方向,结合现场地形、 地质条件情况设置以下三个互通方案作同精度比较:

5.1 增设互通方案一

采用迂回式互通立交方案, 根据地形条件匝道利用马溪河大桥与新屋基大桥下穿高速公路。 重庆至土坎方向匝道(即B 匝道)利用新屋基大桥上跨高速公路;土坎至武隆方向匝道(即A 匝道)利用马溪河大桥下穿高速公路后与高速公路相接;土坎至重庆方向匝道(即C 匝道)先与A 匝道并行利用马溪河大桥下穿高速公路后与A匝道分离后与B 匝道并行,再利用新屋基大桥上跨高速公路,然后再与高速公路相接。

本方案的设置避免了对已治理的滑坡体的扰动,同时减小了高速公路左侧路堑开挖边坡。 匝道最小平曲线半径50m,最大纵坡5.0%。

图4 方案一平面布置图

方案一优点:

互通匝道线形指标较高,行车舒适感强;相比方案二挖方高度更小、对坡顶弃土场影响小。

方案一缺点:

挖方边坡高度达到48m (且边坡上方有高速公路原弃土场),挖方工程量大,安全风险较高;匝道与高速公路平行路段长且两次上跨高速公路, 施工上垮桥期间需搭架,对高速公路干扰较多,运营影响较大;占用土地较多。

5.2 增设互通方案二

考虑到方案一挖方路段长,开挖工程量大,F 匝道桥梁位于都斜坡上,规模大施工困难,提出了减小次要方向匝道半径, 采用A 形单喇叭互通立交方案, 环形匝道A匝道平曲线半径减小至35m。

加、减速车道均采用单车道出入,加速车道采用平行式,其长度不小于180m,加速车道渐变段长采用70m;减速车道采用直接式,其长度不小于110m,减速车道渐变段长采用80m。

图5 方案二平面布置图

方案二优点:

土石方量较方案一少约30 万m3, 相对方案三无隧道,后期运营维护成本较低。

方案二缺点:

平曲线技术指标较低,挖方边坡较高,最高边坡达到64m,支挡费用高,挖方坡口已临近坡顶弃土场坡脚,可能导致弃土场不稳定,影响匝道及高速公路行车安全,施工风险大。

5.3 增设互通方案三

考虑到方案二挖方边坡高, 在运营的高速公路上方开挖土石方对高速公路运营影响较大, 存在较大的安全风险,因此在方案二的基础上提出了A、B 匝道采用隧道形式通过的互通立交方案;采用隧道后,A、B 匝道利用已有的新屋基大桥下穿高速公路; 环形匝道最小平曲线半径42.5m。 A 匝道隧道长194m,B 匝道隧道长326m。

图6 方案三平面布置图

方案三优点:

原高陡挖方边坡改以隧道方式通过,避免深挖方,降低了引发边坡失稳的风险,A、B 匝道均以下穿方式穿越高速,匝道与高速公路干扰段短,施工期间对高速公路运营影响较小,利于交通组织;匝道利用高速公路既有桥梁下穿, 施工期间对高速公路运营影响较小; 土地占用最少。

方案三缺点:

造价相对方案二更高,有520m 隧道,后期运营养护成本相对其他方案较高。

5.4 方案比较

3 种方案的比较结果如表2 所示。

经过对上述三个互通立交方案进行同深度技术经济比较后得出以下结论:

(1)方案一平面线形指标较方案二高,主流方向技术指标较高,行车舒适感强。

(2)方案二无隧道,运营期养护费用少,造价最低。

(3)方案三挖方边坡较低,特别是临近高速公路段挖方,采用隧道方案有效避免了顺层深挖方,大大降低了边坡失稳的风险以及施工期间对高速公路的干扰; 在环境保护及节约占地方面更占优势。

(4)方案三匝道下穿高速公路既有桥梁,施工期间对高速公路运营影响最小,且墩高较低。

(5)方案三土石方较其他方案大大减小。

综上所述,从互通立交功能、安全、技术经济综合比较后,把方案三作为推荐方案。

表2 各方案主要技术及规模比较表

6 结语

本项目互通区域地形复杂,地质非常脆弱,受工程开挖影响非常大,互通立交布设基于自然生态保护、绿色公路设计的理念,通过环境影响分析,尽量避免大填大挖,减少人为边坡、对植被的破坏,推荐采用隧道方案代替高陡边坡,减少对现状不良地质的扰动,降低施工风险。

综上所述: 山区已通车互通立交的增设应全方位对比和考量地形、地质、交通干扰、环境影响、安全风险等因素后确定最佳方案。