民国民众的女性审美变迁(1911—1937 年)

——以民国时期月份牌女性形象画为考察对象

周 怡

“月份牌”是19 世纪70 年代前后产生于上海并风行全国的一种商业性绘画, 因画面上附有年历和月历表而得名。 初期月份牌有着相当丰富的题材, 历史掌故、 戏曲人物、 民间传说、 时装仕女、 摩登生活等无所不包。 一开始就与商业挂钩的月份牌, 出于商业盈利的需要, 通过美女形象与商品广告结合的方式来吸引眼球, 并逐渐形成固定的模式, 民国时期90%的月份牌都以美女为主题。 由于民众的购买及商家的免费派发, 加之年历使用周期长, 月份牌得以广泛传播并具有深远的影响力。 月份牌上的美女由名妓到影星到无名小卒乃至虚构的人物, 姿色都无可挑剔, 反映了国家审美时尚的顶端水平。 月份牌上的女性形象既受社会审美的影响, 又反过来影响着社会的女性审美, 因而月份牌在研究民国民众对女性的审美方面具有典型意义。①针对月份牌的研究历来就有, 而对于其上的女性形象画的关注也有不少。 罗苏文在«女性与近代中国社会»(上海人民出版社1996 年版)一书中介绍了月份牌美女的衣装、 发型、 形象气质等, 罗苏文指出月份牌美女是在源于现实生活的基础上, 对女性形象的概括和总结, 同时带有虚幻和理想的成分。 曾越«社会·身体·性别: 近代中国女性图像身体的解放与禁锢»(广西师范大学出版社2014 年版)通过研究20 世纪前后出现的相关图像总结了近代女性人物身体形态转变, 而月份牌就是其重要的史料来源。 围绕月份牌美女与民国女性审美的更为细致的考察, 就目前来看, 大多是广告设计领域的研究, 即用艺术的眼光来观察月份牌所折射出的民国女性审美风尚, 在这方面的历史性叙述还较为少见。

一、 1911—1937 年月份牌女性形象变迁

在«申报»中检索“月份牌”一词, 最早为 1875 年 1 月 30 日, 那日报纸第7 版有文字为“兹有新出英、 法、 美三国公司火轮船进口、出口日, 月份牌出, 每张大钱一百五十文”②«申报», 1875 年 1 月 30 日, 第 7 版。, 可知月份牌对于当时的民众来说并不是陌生的事物, 否则不会登报寻买者。 20 世纪初,在一些大城市如上海、 香港等地的洋行和商号, 为了扩大市场, 推销产品, 就利用中国传统年画搭配上产品广告印制成月份牌画, 于年终岁尾随商品赠送客户。 最初的月份牌题材广泛, 风景名胜、 历史掌故、 戏曲人物 、 民间传说、 时装仕女、 摩登生活等无所不包, 出于推销商品的有效性考虑, 月份牌主题渐渐以美女形象为主导。 月份牌在19 世纪二三十年代迎来了鼎盛期, 上海各公司行号为了推销商品、同业竞争而掀起了广告宣传战, 这为月份牌画提供了流通的机会, 美女月份牌制作甚至达到供不应求的地步。 日本掀起侵略战争后, 作为商品海报的“月份牌”在战乱中逐渐停顿下来直至消亡。③卓伯棠: «早期商品海报的沿革», 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌 1910s-1930s», 香港三联书店 1994 年版, 第 7 页。月份牌虽然仅仅存在了半个世纪, 但因其丰富的图景浓缩着清末民初社会文化的面貌, 因而成为历史文化的载体, 而其中美女月份牌也不例外。 美女月份牌在民国行销的二三十年间, 随着社会风俗的变迁, 也悄然发生着各种变化, 而这些变化也体现出了民众女性审美观的变迁。

(一)1911 年至 20 世纪 20 年代初期

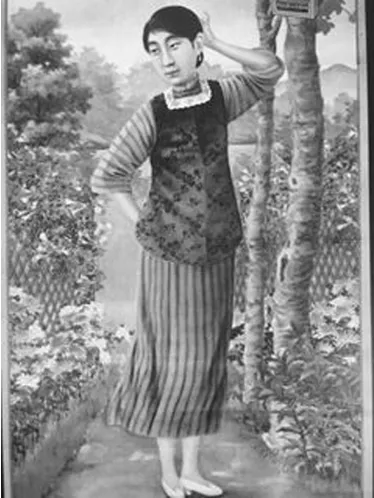

处于转型阶段的民国初期社会, 仍弥留着许多封建传统。 清朝统治时期, 女性着满族式服装(图一), 特征为宽袍大袖。 从月份牌上(图二、 图三)可以看出民国初期时女性着装已经逐渐抛弃满族服饰而代之以上衣下裙或上衣下裤, 上衣的袖子仅半肘, 衣领有高有低,高者可达三四寸(图三), 时称“元宝领”。 裙装往往长至脚踝, 裤装往往在膝盖以下, 脚踝以上, 裤装还可看到里面着的长袜, 此时尼龙丝袜尚未出现, 长袜多是棉质或麻质的。 女性衣服布料的花纹很流行大花, 如牡丹、 海棠、 菊、 荷、 梅、 兰等, 单色的裙子也很普遍, 其中红色和黑色更常见, 衣服主要呈现暗沉色调。 虽然这一时期已经兴起放足运动, 提倡“天足”, 但月份牌图画上女性依然是小脚(图四、图五), 在身体比例上很不协调。 女性鞋子有布鞋和高跟鞋, 布鞋颜色单一, 往往是纯黑色或缀有花朵图案的浅色布鞋, 而高跟鞋款式也比较简单, 鞋跟也较矮。

图三③ 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 22 页。(1915 年)

图一① 孙彦贞: «清代女性服饰文化研究», 上海古籍出版社2008 年版, 第70 页。

头发是女性美的另一个重点, 月份牌上的女性基本都是黑色长发, 较为普遍的是左右分并在脑后梳一个简单的髻(图六)。 也有将额发分成两绺, 并修剪成尖角, 形如燕尾, 时称“燕尾式”(见图一);还有一种极短的刘海, 在额前似有若无, 时称“满天星”。 极少见头发上有簪子之外的装饰物, 女性发式不多, 发型干净而利索。

图四① 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 23 页。(1914 年)

图五② 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 50 页。(1920 年)

图六③ 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 28 页。(1919 年)

这一时期月份牌上的女性, 在身材上纤弱瘦小, 由于有束胸习俗, 女性胸部是平展的; 在面部五官上, 女子的脸较小而圆润, 多鹅蛋脸, 人物面上眼睛也小。 另外, 月份牌画上的女性多戴有玉饰、 戒指等装饰物, 也有戴手表、 手环等。

实际上, 这一时期月份牌上的女性表情都比较木然, 缺乏个性与活力, 背景多是家中亭台楼阁, 或风景秀丽的山水。 月份牌透露出此一时期社会对于女性的印象仍是囿于家中的, 传统而保守的女性形象更容易被接纳, 因而审美也带着道德约束。

(二)20 世纪 20 年代

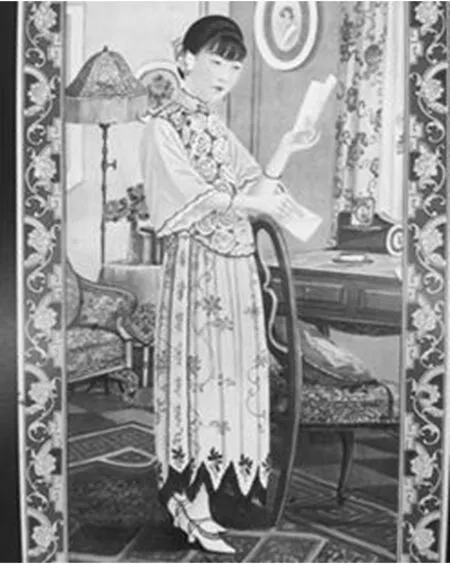

进入20 世纪20 年代, 月份牌上女性的衣装开始明显呈现出中西结合的趋势。 女性多着马甲(图七), 马甲有长短之分, 短马甲仅可即腰, 下着长裙, 而长马甲可盖足, 这也是现代旗袍的开端。①吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 27 页。衣领多能到脖子中部, 倘没有领子, 也多会用丝巾围着, 衣服多是开口很大的半袖, 有荷叶边的, 也有绣着各色花纹的平袖, 裙底则多是效仿西方的流苏边。 裙子上的花纹更为丰富, 且花色多样、 鲜艳。 从图画上看, 女性露出来的腿部多着白色的长袜, 也有露出小腿的。 而且图画上也几乎不见穿布鞋的女子, 都是穿尖头的高跟鞋, 高跟鞋的花色款式也变得丰富起来, 女性的脚也得到了“释放”, 画上不再是被裹过的“小脚”。

女性多是将头发往后挽起来, 前额留一小撮刘海的情况也较为普遍, 这种刘海并不覆盖整个额头, 而是集中在两个眉毛之间。 也有在两耳处将头发束成球状(图八左), 显得年轻。 可以发现这一时期短发也时兴起来。 画面上女性的身材仍偏瘦, 但不再显得弱小。

相比前一时期的月份牌, 20 世纪20 年代月份牌上的女子姿容优雅、 恬静, 神态自然, 从坐姿或站姿看也颇有些活泼和俏皮, 她们嘴角带着浅笑, 但仍然是不露齿, 有些美女“手不释卷”(图八、 图九)。在民国发展的10 余年间, 无论是商业还是文化, 国家与西洋的联系都越来越紧密, 这一时期的女性生活也逐渐接受越来越多西洋事物的影响, 因而也出现了中西结合的审美观。 总的来说, 女性审美是较为一致的。

(三)20 世纪 30 年代

图七① 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 61 页。(20 年代中期)

图八② 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 36 页。(20 年代中期)

图九③ 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 84 页。(20 年代末期)

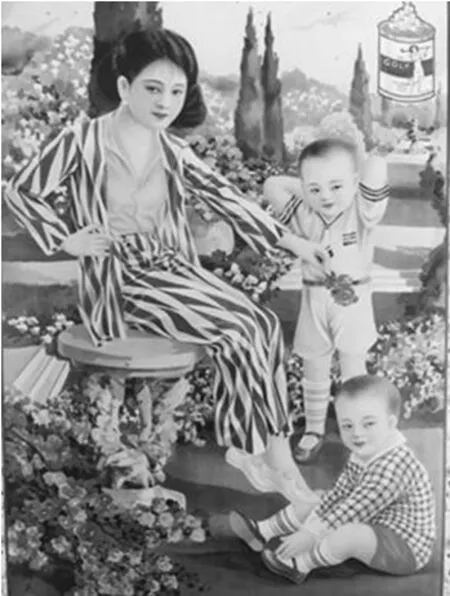

20 世纪30 年代是月份牌发展的鼎盛时期, 目前来看, 这一时期的月份牌也是保留下来数量最多的。 30 年代月份牌上的女性衣装可谓丰富多彩, 形式多种多样, 基本上已与西式服装风格融合。 月份牌画上最多的是经过改装的旗袍, 旗袍的开衩越来越高(图十), 有些旗袍也去掉了袖子, 旗袍的花纹有格子、 条纹、 花朵等各式各样。 除旗袍外, 还有礼服、 舞服、 绒大衣、 皮衣、 女士西装等, 甚至还有穿泳衣的(图十一)。 女性们的衣着更加暴露, 她们自信地展示着自己柔美的身材。 长筒丝袜也从西洋流入中国并逐渐流行开来。

除此之外, 发型也呈现着多种风格, 卷发尤其多见, 其中有短卷发或长卷发, 有侧分、 中分, 也有齐耳或过耳的短发(图十二), 有些有刘海, 有些没有刘海。 画面上的女性不再是片儿纸一样单薄, 她们乳房突起, 身材丰腴, 脸型也更加圆润。 女性的妆容多为柳叶眉,而且还有明显的双眼皮。 另外, 月份牌美女的面部神态也更加神采奕奕。

这一时期的月份牌与之前相比呈现出一些不同, 比如此时月份牌上的摩登女性常和婴孩画在一起(图十三), 月份牌上还出现了抽烟的女性(图十四)。 月份牌的背景越来越丰富, 有花园、 游泳池、 运动场、 市井马路等, 画面上人物活动也更丰富, 有阅读的, 也有在运动的, 运动种类包括骑马、 自行车、 高尔夫(图十五)、 游泳(图十一)等, 此外还有参加舞会的。 这些或许能从侧面反映出女性更加广泛参与社会活动, 与时俱进, 生活更加丰富多彩。

图十① 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 135 页。(1934 年)

图十一② 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 109 页。(30 年代末期)

图十三③ 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 150 页。(30 年代末期)

图十四④ 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 129 页。(30 年代中期)

图十五⑤ 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌1910s-1930s», 香港三联书店1994 年版, 第 112 页。(30 年代中期)

图十二(1930 年)

民国社会的进步使得女性能够广泛参与社会生活, 女性的社会地位得到了很大的提升。 清纯的女学生、 摩登女郎、 抱着孩子的贵妇人、 衣着暴露的泳装美女、 知书达理的文化女性, 月份牌都接纳之,体现了社会对女性个性发展的包容性, 挣脱了封建束缚的女性审美呈现出多元化的局面。

二、 从月份牌看民国民众对女性审美的变化

虽然民国月份牌上的女性姿态、 妆容不尽相同, 但每一个时期都是时代特征的缩影。 将她们进行纵向比较, 或许可以看出民国时期的女性审美的变化。 概括来说, 民国女性审美的变迁大致有三个特点:一是从纤细柔弱的病态美到丰腴圆润的健康美; 二是女性气质精神由保守含蓄到开放自然; 三是审美标准由单一到多元。

(一)从纤细柔弱的病态美到丰腴圆润的健康美

民国前二十年月份牌上的女性多是小脚与平胸的, 可见传统的“裹脚”“束胸”习俗作为封建残留仍然支配着人们的审美意识。 至20世纪30 年代, 月份牌上的女性自信地展示着自己丰满的胸脯, 图画背景有游泳池和田径场, 女性有骑自行车的, 也有打高尔夫球的, 画面上不再是纤弱瘦小甚至弱不禁风的女子, 取而代之的是阳光、 积极、 健康的女性形象, 社会从以瘦弱病态为美转变到以丰满健康为美。

从20 世纪20 年代末首倡摒弃以病态为美, 至20 世纪30 年代兴起的“病态美”与“健康美”讨论, 社会开始一致声讨旧社会残害女性的病态美。 时人发文“……勿以为自己面貌美丽, 而轻视男子, 侮辱同性……病态美不算美, 健康美方算美……”①席与琳: «敬致女届同胞», «申报», 1936 年 9 月 5 日, 第 21 版。报纸杂志也加大力度宣传让女性变得健康美的滋补品与保养品, 例如有广告“怎样才能健康美……月月红为痛经灵药, 女界宝是滋补圣品”②«怎样才能健康美», «申报», 1934 年 2 月 7 日, 第 13 版。。

这种转变既是新社会进步的需要, 也受到西洋文化的影响。 有识之士提倡“天足”“天乳”运动, 在外部世界的刺激下女子的自我意识纷纷觉醒, 女界革命也随之兴起, 女性对于自身审美有了更大的话语权。①吴昊: «中国妇女服饰与身体革命1911—1935», 东方出版中心2008 年版, 第 74 页。西洋文化的流入, 让人们开始接触西洋的女性审美, 并随之在国内提倡, 如有人在介绍一部美国小说改编的电影时写道: “从现代一直到将来, 在实生活中与文学中, 我们必须赞美尊重讴歌艺术化的男子、 美女子, 壮勇、 活泼的、 热烘烘的、 有英雄的气概的青年男女, 我们要铲除旧式的美的概念, 我们要打倒那些以懦弱冷淡的白面书生及善病善哭的病态女子为中心的一切文学作品”, “我们看到西洋的小说时, 看到西洋的影片时, 觉得西洋的美男子美女子是何等地可爱, 何等地雄壮, 何等地热烈”。②«麦歇蒲开亚倜然», «申报», 1927 年 6 月 24 日, 第 18 版。

(二)女性精神气质由保守含蓄到开放自然

从民国初期抛弃清朝的宽衣大袖开始, 月份牌上女性的着装越来越修身, 越来越能显示出身体完美的曲线。 由于不断吸收西方服装因素, 中西结合的旗袍应运而生, 旗袍开叉越来越高, 衣领越来越低, 衣着越来越暴露, 甚至直接袒胸露乳。 衣服色调也由沉着暗淡到缤纷多彩。 月份牌上女性的神态也由木然恬静变得神采奕奕而有活力, 女性的个性在月份牌上得到十足的张扬, 可见社会不再要求女性以保守内敛为美, 开放、 自然、 摩登的女性才是新时代引领下的女性。

女性气质从传统到开放的转变, 是女性的心灵与精神被给予了更多关注的体现。 五四新文化运动举起民主与科学的大旗, 民族民主革命的浪潮澎湃, 人们大加鞭挞旧时代对于女性心灵的禁锢, 旧礼教与旧道德的势力自此消沉, 现代性的观念赋予了女性生命新的价值。 妇女解放运动在此时也被提上日程, 易卜生戏剧中的娜拉作为主动追求个体幸福的女性得到了中国社会的关注, 1923 年12 月26 日鲁迅在北京女子高等师范学校文艺会上的演讲«娜拉走后怎样»①鲁迅: «娜拉走后怎样», «鲁迅全集·卷一·坟», 人民文学出版社1981 年版, 第 158~164 页。更是为妇女解放运动提出了新的思考, 一石激起千层浪, 一时要求女性摆脱封建家庭禁锢并争取自己权利的呼声越来越高, 在这激荡的环境中妇女的心灵也得到极大的洗礼。

(三)审美标准从单一到多元

从20 世纪初到30 年代, 月份牌给人最直观的感受便是画面中女子们的妆饰打扮变得更为丰富: 从简单的上衣下裙或上衣下裤, 到貂皮大衣、 西式洋装、 旗袍、 礼服, 还有泳装等, 衣服乃至鞋子的款式越来越多; 发型从挽成髻的长发到烫染, 以及利落的短发, 发型变得多种多样; 染指甲、 修眉毛, 珍珠项链, 各类耳环、 戒指, 妆饰层出不穷。 民国初期, 月份牌上的美女多为大家闺秀, 20 世纪二三十年代时既有歌星、 影星、 名妓, 也有学生、 新娘、 贵妇人, 美女的身份不再单一。 此外, 月份牌的背景从以家园为主变为广阔的生活图景,包括公园、 海边、 田径场、 歌厅、 舞厅以及市井之间等, 原来囿于家园的女性开始广泛参与社会生活。 可见社会对女性有着越来越强的包容性, 无论贫富贵贱, 女性的个体得到极大的尊重, “美丽”一词因而被赋予了更为多样的含义, 女性审美从单一变得多元。

社会上的商业发展促使女性妆饰呈现多样性的特点, 女性主体性增强从而参与审美过程, 多元的女性审美是社会和女性合力铸就的。1917 年, 国内最早经营女子时装的专业商店——鸿翔女装店在上海开业; 1922 年, 上海的百乐理发店以女子烫发为主要服务项目, 此外, 面向女性消费的化妆品、 饰品专卖店在新时代如雨后春笋般出现在城市的大街小巷。②罗苏文: «女性与近代中国社会», 上海人民出版社 1996 年版, 第176~177 页。商业竞争让女性的选择变得更广, “衣、 饰、住、 行, 这些昔日兼有等级标识, 不容半点愉悦的领域, 逐渐淡化为代表消费者情趣, 衡量其消费能力的通用尺度。 劳动、 消费的逐渐个体化, 使女性兼有了审美主体、 客体的双重身份, 也使女性装饰转为彰显个性的手段”①罗苏文: «女性与近代中国社会», 上海人民出版社1996 年版, 第168页。。 女性不再仅仅作为审美的客体, 而是带着女性的眼光去选择自身的美丽。

三、 月份牌的时代及阶级局限性

月份牌既反映了女性审美的变迁, 也能反过来影响人们的着装品位, 在某种程度上和女性时装杂志有些相像。 法国作家法朗士曾设想说如果自己能选一本未来出版的书, 那么他会选择女性时装杂志, 因为“她们的想象力所告诉我的有关未来人类的知识将比所有哲学家、小说家、 传教士或者科学家的还要多”②转引自汤嘉: «美人制造——民国女性身体之美的塑造», 华东师范大学硕士学位论文, 2016 年。。 月份牌的价值已经不仅仅在于它本来的目的, 然而, 它又不同于时装杂志。

首先, 画师在进行月份牌的人物画创作时免不了进行艺术的加工与想象。 例如, 为了体现摩登感, 有些画师就从欧美的人物册子上寻找灵感, 把一些欧美的流行风物直接画在月份牌上, 有时因为不熟悉外来事物而犯了常识性错误, 如山上骑自行车, 市井中打高尔夫球。其次, 虽然大部分月份牌都是以女性为主题, 几乎不见男性, 但是月份牌的创作者却是清一色的男性。 在清末民初有周慕桥、 郑曼陀, 之后有杭穉英、 徐泳青、 金梅生、 谢之光、 叶浅予、 李慕白等,③卓伯棠: «早期商品海报的沿革», 吴昊、 卓伯棠等编: «都会摩登: 月份牌 1910s-1930s», 香港三联书店 1994 年版, 第 7 页。这些有名的月份牌画师都是男性, 月份牌上呈现的美女不可避免的是男性审美眼光下的产物。 再次, 月份牌本身是一种商业营销手段, 美女和广告搭配在一起, 图画上的美女起着吸引顾客眼球从而扩张销量的作用, 出于此种考虑, 画师在创作时自然是想把图画上的女子画得尽可能美, 穿着也追求新颖奇异。 因而, 月份牌并非忠实地反映当时的社会面貌, 月份牌上的女性形象与民国民众的女性审美之间也不能直接画等号。

月份牌在反映女性审美时还有着阶级的局限。 月份牌虽然受到商家的青睐, 同时也方便了普通百姓的生活, 但却是文化精英的世俗敌人。 1932 年鲁迅在一次演讲时说“……月份牌上的女性是病态的女性。 月份牌除了技巧不纯熟之外, 它的内容尤其卑劣”, 并且他讽刺地说月份牌是“中国五千年文化的结晶”。①鲁迅: «鲁迅论美术», 大众书店1948 年版, 第 202 页。在鲁迅的眼里, 月份牌是肮脏而上不了台面的。 杭鸣时回忆自己的父亲杭穉英时也说, 父亲一直为不能进入民国上流社会而遗憾, 他还提到, 父亲曾被一西洋习画归来的画家指斥不配谈美术, 他父亲也常因画月份牌而自觉身份卑微,②来自2010 年7 月13 日中国中央电视台«人物»栏目«老上海广告人·杭穉英(上)»特别节目中杭鸣时的访谈回忆内容。而这也是大多数月份牌画师面临的困境。 所以月份牌上的美女顾盼生姿, 生活奢华富贵, 但它却被挂在收入微薄的中下层百姓家里, 它的创作者更是受着画界同行的鄙夷, 这两者之间的差别与矛盾有些让人无奈。

四、 结 语

清末民初出现了商业用途的月份牌, 为了扩大广告的效用, 人们逐渐摸索出通过在上面画美女来吸引公众目光的方式, 这种风气在民国时达到了鼎盛, 从此大部分月份牌上面都是各色美女。 通过研究存世的月份牌上美女的姿容、 妆饰等, 我们可以窥见一个时期社会的流行时尚, 在此基础上亦能总结出民国时女性审美的变迁。 月份牌女性形象从纤细瘦弱、 小脚平胸到丰腴圆润、 天足天乳可以反映从病态美到健康美的审美观转变; 着装越来越暴露甚至袒胸露乳, 人物表情由木然到神采奕奕, 西式因素越来越多等, 这些都可以反映社会对女性气质精神的要求经历了从保守含蓄到开放自然的转变; 女性妆饰物变得丰富多彩, 月份牌上有各色身份的女性, 背景图也有各种场景而不再囿于一方庭园, 女性的主体性突出, 这些说明审美标准的多元化。但是月份牌又不是对现实完全忠实的反映, 作为美术作品必然经过画师的想象加工, 而且清一色的男性画师在创作女性人物形象时不可避免地掺入自己男性的审美眼光。 为了扩大商品的影响力, 画师便有“美即是广告”的心理期待, 因此在人物衣装打扮上力求新颖悦目。此外, 月份牌画师在当时并不是被人尊敬的职业, 月份牌在精英阶层看来是一种低俗文化, 这些因素都会使月份牌在反映民国时期女性审美的准确性方面受到折损。