1980—2008年苏北旱地土壤有机碳含量变化特征

路晓彤, 刘绍贵, 张黎明, 于东升, 史学正, 邢世和

(1.福建农林大学资源与环境学院,福建 福州 350002;2.扬州市农业环境监测站,江苏 扬州 225603; 3.中国科学院南京土壤研究所土壤与农业可持续发展国家重点实验室,江苏 南京 210008)

大气中二氧化碳(CO2)浓度持续升高引起的气候变化给全球带来了极大挑战,如何减少温室气体排放和增加陆地生态系统碳汇已成为缓解气候变化的首要任务[1].据估算,全世界土壤有机碳(soil organic carbon, SOC)库储量约为1 500 Pg(1 Pg=1015g),约为大气碳库(750 Pg)的2倍、生物碳库(550 Pg)的3倍,是陆地生态系统中最大的有机碳库,其微小变化将会导致大气中CO2浓度发生显著变化[2].国内外学者认为,目前土壤吸纳与固碳技术是解决农业可持续发展与气候变化问题的有效技术[3].我国是农业大国,农田面积约为1.4亿hm2,其中旱地占70%以上[4].很多研究表明,由于SOC受成土因子和人类活动等多种因素的影响,在时间和空间尺度上存在较大的变异性[5].因此,明确我国不同地区旱地SOC的时空动态对于制定农业可持续发展策略和“固碳减排”政策具有重要意义.

近些年,已有不少学者基于多种制图尺度的土壤数据库对有机碳进行了研究[6-14].但由于详细的基础数据资料难以获取等问题,以往大区域方面的研究多局限于中小比例尺,而缺乏大比例尺土壤数据库的应用;另外,当前我国大区域尺度的旱地SOC多以静态研究为主,而基于高精度土壤数据库和不同时期大量实测样点相结合的动态研究较少.据统计,我国旱地SOC输入少且分解快,明确该土地利用类型SOC时空演变规律是建立最优农田管理措施的基础[15].江苏北部(简称“苏北地区”)隶属于黄淮海平原,该地区85%的耕地为旱地,以全国3.7%的旱地面积固定了我国旱地10.2%的SOC[16-17].另外,苏北地区的潮土、盐土和砂姜黑土分别占该地区旱地总面积的52.67%、24.31%和8.13%,这与黄淮海平原的主要旱地土壤类型面积比例相一致,研究成果可向我国粮食主产区——黄淮海平原拓展应用[18].鉴于此,本研究以苏北地区29个县(市、区)约393×104hm2的旱地作为研究区,利用1980年全国第2次土壤普查和2008年农业部测土配方施肥采样点数据建立的1∶5万高精度土壤数据库,揭示该地区SOC含量的变化特征,为苏北地区制定合理的农业管理措施和“固碳减排”政策提供理论依据.

1 研究区概况

研究区位于江苏省北部(116°21′-120°54′E、32°43′-35°07′N),地处黄淮平原与江淮平原的过渡地带,东濒黄海,西连安徽,北接山东,南与扬州、泰州、南通接壤,是长江三角洲地区的重要组成部分.辖淮安、连云港、宿迁、徐州和盐城5个地级市,共31个县(市、区),土地总面积5.23×104km2,占江苏省陆地面积的一半多,其中耕地面积约占江苏省耕地总面积的60%[18].研究区气候属亚热带向温带过渡的季风性气候,兼具南、北气候特征,春秋季短、冬夏季长,四季分明;全年日照时数2 000~2 600 h,无霜期220 d左右,光照充足;年均温度13~16 ℃,呈纬向分布,南高北低;年降雨量800~1 200 mm,自东北向西南逐渐增多,季节变化明显,雨热同期.主要旱地土壤类型有潮土、盐土、砂姜黑土、棕壤和褐土等,成土母质多为黄泛冲积物、河海相沉积物、湖相沉积物、下蜀黄土和其他河流冲积物.

2 材料与方法

2.1 土壤数据

苏北地区1∶5万空间数据库所需的纸质图件来自于江苏省连云港、盐城、淮安、宿迁和徐州5个地级市所辖有旱地的29个县(市、区)的全国第2次土壤普查资料,在ArcGIS软件中对所有图件使用双标准纬线等积圆锥投影,经过土壤图数字化,接边建成.该空间数据库采用中国土壤发生分类系统(genetic soil classification of China, GSCC),基本制图单元为土种.

土壤属性数据包括旱地样点的位置描述和理化性质,如土壤类型、土层深度、采样地点,以及有机质、全氮、全钾和全磷等元素[19].其中,1980年表层样点数据来自于《县级土种志》、《地市级土种志》、《省级土种志》和《中国土种志》中所记录的苏北地区29个县(市、区)旱地剖面资料,共计983个样点(图1A);2008年表层样点数据来自于农业部测土配方施肥项目,共计旱地表层样点1 506个(图1B).空间数据和属性数据的融合采用Shi et al[20]提出的“PKB法(pedological knowledge based method)”,即根据母质相同或相近、土壤类型一致与相似性、土壤剖面点位置与分布区域一致或邻近等原则进行连接,形成有17 024个旱地图斑的1980和2008年两期1∶5万土壤数据库.

2.2 施肥和气象数据

施肥数据来源于《江苏省农村统计年鉴》,包括1980—2008年29个县(市、区)耕地年均氮肥和农家肥施用量[21];气象数据来源于苏北地区7个国家气象站,包括1980—2008年逐日降雨量、最高和最低温度等.施肥和气象数据均以县(市、区)为最小统计单元连接到苏北地区1∶5万旱地土壤数据库中.苏北地区主要种植模式为小麦—玉米轮作,旱地种植的主要农作物有小麦、玉米和棉花,沿海地区有甘薯、粳稻种植;另外,该地区蔬菜种植自19世纪80年代起不断增多,成为种植面积较大的农作物种类[22].

2.3 旱地SOC含量变化统计方法

1980和2008年两期土壤数据库中的各个土壤类型或行政单元SOC含量均采用面积加权平均值计算.

式中,SOCaw是某个土壤类型或行政单元耕层(0~20 cm)有机碳的面积加权平均值(g·kg-1),n是属于该土壤类型或行政单元的图斑总数,SOCi是该土壤类型或行政单元的各个图斑有机碳浓度(g·kg-1),Ai是该土壤类型或行政单元的各个图斑的面积(m2).

利用ArcGIS 10.2软件绘制苏北旱地SOC含量分布图,通过Excel 2010软件对不同旱地土壤类型和以地级市(县)区域划分的土壤属性进行统计分析.

3 结果与分析

3.1 苏北地区旱地SOC含量的时空变化特征

从图2A、2B可以看出,苏北旱地2008年SOC空间分布与1980年相比整体变化不大,但大部分地区的SOC含量呈显著增加趋势.进一步通过面积加权平均值得出苏北旱地表层土壤(0~20 cm)1980和2008年的SOC含量分别为6.00和10.30 g·kg-1.苏北地区旱地SOC含量上升的主要驱动力是氮肥和有机肥的大量增施(图3). 据统计,1980年有机肥和氮肥的施用量分别为11.7和146 kg·hm-2,而2008年二者的施用量分别为18.9和461 kg·hm-2,增幅分别达62%和216%.大量施用化肥能提高植物的生产力和作物秸秆还田量,进而增加有机物质向土壤的输送量;而增施有机肥则能促进土壤团聚体的形成,提高水稳性团聚体的稳定性,从而提高有机碳的含量[23].另外,SOC增加与秸秆还田量密切相关.我国20 世纪 80 年代早期作物秸秆主要用于燃烧和饲料;1999 年下发的《秸秆禁烧和综合利用管理办法》要求,禁止田间焚烧秸秆,引导秸秆综合利用,随后,秸秆还田在全国大规模推广[24].调查也表明,2000年之前我国水稻、小麦和玉米三大作物的秸秆还田比例均不足25%,但2010年还田比例则分别达到了 36.4%、39.7% 和 23.5%[24].这促进了作物地上生物量转移至土壤,增加了农业碳汇.

从苏北地区不同时期SOC空间分布(图2A、2B)来看,1980年SOC含量较高(≥14 g·kg-1)的区域主要位于研究区南部(淮安),面积仅为0.89×104hm2,这主要是因为该地区靠近湖泊,人为耕作历史悠久,长久以来较高的氮肥施用量提高了SOC含量.1980年SOC含量较低(<5 g·kg-1)的区域面积为132.8×104hm2,多分布在研究区北部、中部及东部.这些地区北临黄河,中部贯穿淮河,受河水冲击影响严重;而东部为滨海平原,距离海岸线较近,成土母质多为黄泛冲积物和河海相沉积物,其土壤发育过程中的有机质不易积累.2008年SOC含量较高(≥14 g·kg-1)的区域集中在研究区中部,总面积为31.8×104hm2,中部区域气候为暖温带到亚热带,地势为平原,加之农民长期施肥使得其SOC含量上升较快;2008年SOC含量较低(<5 g·kg-1)的地区主要为西北部,总面积为0.63×104hm2,这主要是因为该区域年均降水量较少(<900 mm),而温度较高(>14.5 ℃)(图4),加速了有机质的矿化,不利于SOC的积累[25].

由图2C看出,苏北旱地1980—2008年的SOC变化量总体趋势为中部高、东部及北部低.其中,SOC变化量较高(>9 g·kg-1)的区域主要集中在中部,面积为25.9×104hm2,占研究区旱地总面积的6.59%.这一方面是由于该区域属于苏北粮食主产区,受生物积累和人为增施肥料的影响较大;另一方面,该区域初始SOC含量较低(图2A),研究表明,初始SOC含量值越低,则后期积累的越多[26-27].1980—2008年SOC变化量较低(<3 g·kg-1)的区域多分布于东北部及东南沿海地带,面积约为132.4×104hm2,占研究区旱地总面积的27.86%.这是由于东北部地区的初始SOC含量较高(图2A),东南沿海地区属冲积平原,原始土壤为滨海盐土,肥力水平低下,导致SOC积累缓慢[28].

3.2 苏北地区不同土壤类型的SOC含量变化特征

由图5可以看出,苏北旱地1980—2008年不同土壤类型的SOC含量均表现增长趋势.潮土为苏北地区分布面积最大的旱地土壤类型,约占研究区旱地总面积的52.67%.其SOC含量增幅最大,达5.12 g·kg-1.这主要与该类土较高的肥料施用量、较低的初始有机碳含量和较少的降雨量有关.据统计,潮土的初始有机碳含量仅为5.55 g·kg-1,年均氮肥和有机肥的施用量分别达344和16.16 kg·hm-2,年均降水量仅918 mm(表1).

盐土是苏北地区的第二大土类,占研究区旱地总面积的24.35%.1980—2008年盐土的SOC含量上升了2.75 g·kg-1.这主要与该类土较高的氮肥施肥量(371 kg·hm-2)有关(表1).但是,从图5可以看出,该类土的SOC含量升幅相对较小,这是由于过高的pH(8.3)抑制了土壤微生物的活性,从而影响表层SOC的矿化分解和周转[29].

土壤类型面积万hm2初始土壤属性黏粒含量%pH气象条件年均降雨量mm年均温度℃年均施肥量/(kg·hm-2)氮肥有机肥SOC含量/(g·kg-1)1980年2008年潮土 207.0268.291814.734416.165.5510.67盐土 95.7298.31 01014.537113.526.519.26棕壤 29.0186.793814.328417.744.539.44褐土 22.0368.094715.130914.055.9310.48砂姜黑土32.0417.794214.531016.038.2311.31石质土 5.8387.31 04815.327415.429.1612.29石灰土 0.7407.11 04815.327415.429.399.40紫色土 1.1147.591214.131816.884.279.07

砂姜黑土和褐土的面积分别占苏北地区旱地总面积的8.14%和5.60%.这两个土壤类型的SOC含量升幅较大,分别为3.08和4.55 g·kg-1,这主要与二者较低的初始有机碳含量(8.23和5.93 g·kg-1,表1)有关.棕壤占苏北地区旱地总面积的7.38%,1980—2008年该类土的SOC变化量较大,为4.91 g·kg-1(表1).一方面是因为该类土的年均有机肥施用量较高,达17.74 kg·hm-2;另一方面,其较低的初始有机碳含量(4.53 g·kg-1)和pH值(6.7)有利于后期SOC的积累.

石质土和石灰土分别占研究区旱地总面积的1.48%和0.18%.这两个土壤类型1980—2008年的SOC变化量相对较小,分别为3.13和0.01 g·kg-1(表1).这主要是由于它们的初始有机碳含量较高,且氮肥和有机肥施用量较低;同时,这两个土壤类型的年均温度和降雨量均较高(表1).紫色土占研究区旱地总面积的0.28%,1980—2008年该类土的SOC变化量相对较高,为4.80 g·kg-1(表1).这主要与该类土较低的年均温度(14.1 ℃)和较高的年均氮肥(318 kg·hm-2)、有机肥(16.88 kg·hm-2)施用量有关.但是,紫色土2008年SOC含量在所有土壤类型中为最低(9.07 g·kg-1),主要原因是该类土的初始黏粒含量较低,仅为14%(表1),较低的黏粒含量不利于土壤中细颗粒对有机质的吸附和保护[30].

总体来看,不同土壤类型受土壤属性、气象条件和施肥量的影响程度不同,从而造成SOC变化量存在差异.

3.3 苏北地区不同行政单元SOC含量变化特征

从表2来看,2008年苏北地区旱地SOC的平均变异系数为8.04%,说明该区域SOC含量具有一定的空间分异;不同行政单元SOC含量的变异系数差异很大,其中以淮安市最大,连云港市最小.另外,2008年SOC的变异强度低于1980年(平均变异系数21.52%),说明经过近30年人类活动的影响,苏北地区旱地SOC含量的波动呈减缓趋势.

表2 苏北地区不同地级市1980和2008年SOC含量统计Table 2 Statistics on SOC content in prefecture-level cities in northern Jiangsu

1980—2008年,苏北地区各地级市旱地SOC变化量最大的是淮安市,为5.02 g·kg-1(表2).尽管该地区的年均温度(14.9 ℃)和降水量(987 mm)较高,但每年大量的有机肥(15.68 kg·hm-2)和氮肥(315 kg·hm-2)施用量导致的“碳汇”作用远大于温度和降雨造成的“碳源”作用.盐城市的SOC含量增加最少,仅3.31 g·kg-1(表2).一方面,该市有机肥的年均施用量较低,为13.86 kg·hm-2;另一方面,盐城市地处东部沿海区,年均降水量达到1 028 mm,造成有机碳积累缓慢[31].

从苏北地区不同县(市、区)来看,1980—2008年SOC变化量最大的是淮阴县和金湖县,分别为7.11和6.90 g·kg-1(表3).其中,淮阴县的有机肥年均施用量较高,达17.53 kg·hm-2,且该县的初始SOC含量低于其他县,仅为4.21 g·kg-1;金湖县氮肥的年均施用量达500 kg·hm-2[32].1980—2008年SOC含量增幅最小的是建湖县,总变化量仅1.18 g·kg-1(表3).据统计,该县初始SOC含量较高(6.0 g·kg-1),年均氮肥(336 kg·hm-2)和有机肥(13.60 kg·hm-2)施用量较低.

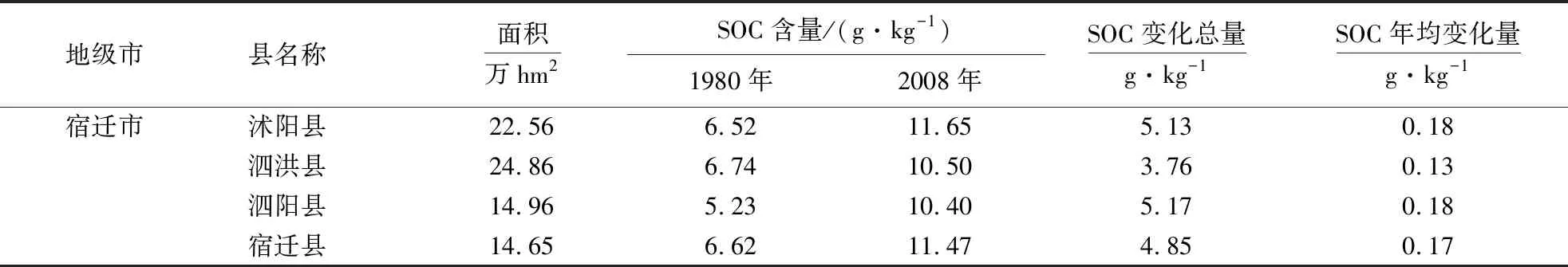

表3 苏北地区不同县(市、区)旱地1980和2008年SOC含量及其变化量Table 3 SOC content and changes at county level from 1980 to 2008 in northern Jiangsu

续表3

地级市县名称 面积万hm2SOC含量/(g·kg-1)1980年2008年SOC变化总量g·kg-1SOC年均变化量g·kg-1宿迁市沭阳县 22.566.5211.655.130.18泗洪县 24.866.7410.503.760.13泗阳县 14.965.2310.405.170.18宿迁县 14.656.6211.474.850.17

值得注意的是,温度和降雨对旱地农田SOC含量的影响远小于肥料施用的影响,这说明人为活动是苏北地区SOC含量明显升高的主因.

4 讨论与结论

本研究结果表明,1980—2008年苏北地区旱地表层土壤(0~20 cm)有机碳含量整体呈明显上升趋势,平均增加了4.30 g·kg-1,这与很多学者的研究结果相一致.例如:Yan et al[33]利用1980年全国第2次土壤普查数据及2008年采集的1 394个全国土壤剖面点,得出中国耕地(0~20 cm)SOC平均含量从11.95 g·kg-1上升到12.67 g·kg-1;Liao et al[34]利用1982年662 690个和2004年24 185个土壤剖面数据,估算出江苏省表层土壤(0~20 cm)有机碳含量从9.45 g·kg-1增加到10.90 g·kg-1.苏北旱地SOC含量上升的主要驱动力是氮肥和有机肥的大量施用.从土壤类型来看,分布面积最广的潮土有机碳含量上升最多,达到5.12 g·kg-1;而面积较小的石灰土有机碳增量最小,仅为0.01 g·kg-1.从行政单元来看,各地级市的SOC含量上升范围在3.0~5.0 g·kg-1之间,其中大多数县的有机碳上升范围在2.4~6.0 g·kg-1之间.总体来看,不同地区的SOC累积与气候、有机碳初始值及肥料施用状况密切相关. 因此,今后在制定苏北旱地农田管理措施中,一方面应考虑各个县(市、区)的土壤属性,另一方面应考虑实际肥料施用量.

本研究基于1980和2008年两期1∶5万高精度土壤数据库对苏北地区旱地SOC含量的变化规律进行了研究,但各个影响因子之间的交互作用尚不明确.今后将运用多因素相关性分析,从人为活动和自然因素等方面综合定量不同影响因子对SOC变化量的贡献率. 此外,对土壤“碳源”以及“碳汇”的研究除了关注有机碳含量外,还应分析基于容重计算的土壤碳储量时空变化特征;在分析SOC含量变化的影响因素方面,还应对苏北地区秸秆还田方式和数量进行量化.