中国律所IPO业务声誉报告:1990—2017年*

林新波 程金华

内容提要: 基于中国证券市场数据,本研究对在1990—2017年为沪深两市首次公开发行股票(俗称IPO)的公司提供法律顾问的中国律所的专业声誉进行量化评价。在此期间,全国共有287家律师事务所担任3449家IPO公司的法律顾问。基于这两百多家律所的业绩表现等数据,本文研究发现,中国已经形成了一批从事IPO业务声誉较好、市场份额相对稳定的律师事务所。本文采用了“主成分分析法”,并对所有律所的IPO业务声誉进行了排名。这种基于市场客观数据的量化排名,既可以为未来IPO的公司提供有用的信息参考,也可以为监管机构更好地评价律所提供辅助资料。这种方法应当成为评估中国律师服务业的多元评价体系的重要组成部分,并为推进中国律师业的进一步市场化发展和新股发行从审批制向注册制改革,发挥应有的积极功能。

一、导论:探索中国律所的声誉评价机制

本文利用市场数据对为证券首次公开发行(Initial Publicing Offerings, IPO)提供法律服务的中国律所的专业声誉进行量化分析。这是一个同时涉及中国律师行业发展和证券首次发行制度改革的交叉领域议题。为什么要对律所的IPO业务声誉进行量化分析?概括说来,这是对当前新兴的中国律师行业过度依赖行政性评估的矫正,也是IPO从审批制向注册制改革的必需之举。

改革开放四十年来,尤其是自20世纪90年代初以来,中国的法律服务行业有了史无前例的大发展。据官方统计,1982年,全国有法律顾问处(当时没有“律师事务所”)2350家,律师工作者11,389人;1992年,有律师事务所(此时“法律顾问处”转型为“律师事务所”)4176家,律师45,666人;到了2017年年底,全国共有律师事务所2.8万多家,执业律师36.5万多人(其中专职律师32.3万多人)。11982年和1992年的数据来自《中国统计年鉴》相应年份的统计,2017年数据来自司法部在2018年3月14日在官网上发布的《律师、公正、基层法律服务最新数据出炉》,载司法部中国政府法制信息网:http://www.moj.gov.cn/organization/content/2018-03/14/lsgzgzzdssjxw_17041.html,2018年11月10日访问。另据司法部的统计,2017年,全国律师办理各类诉讼案件465万多件,办理非诉讼法律事务89.4万多件,为61.7万多家党政机关、人民团体和企事业单位担任法律顾问,共提供各类公益法律服务322.8万多件。2同上注。与此同时,在1990—2017年,全国将近有300家律师事务所担任3000多家IPO公司的法律顾问。3参看本文下文的统计分析。

上述数字表明了中国律师业的迅速发展。虽然如此,在中国行政监管部门眼中,律师行业还是“没有长大的孩子”。监管部门觉得有职责对行业的运行状况进行“监护”,帮助他们“健康成长”。这是一种在当前中国比较常见的“法律父爱主义”或者“监管父爱主义”。4孙笑侠、郭春镇:《法律父爱主义在中国的适用》,载《中国社会科学》2006年第1期。在这种“父爱”的驱使之下,以监管部门为主力的行业立法,保留了对律师行业“扶上马、送一程”的监护职责。这既彰显了监管部门无处不在的权力,也表达了他们对行业发展的关心和体恤。也因此,劳心劳力的监管部门,像我们的父亲一样,令人又爱又恨——我们恨他们的“手”伸得太长,有时又希望他们把“手”伸过来扶我们一把。

对于中国律师业而言,这只“手”很明显地体现在监管部门对行业的行政评定上。2007年,中国的《律师法》进行了重大修改,最核心的修改之一是,把律师的定位从“为社会”提供法律服务的执业人员,51996年通过的中华人民共和国第一部《律师法》第2条规定:“本法所称的律师,是指依法取得律师执业证书,为社会提供法律服务的执业人员。”改为“为当事人”提供法律服务的执业人员。62007年修改通过的《律师法》第2条规定:“本法所称律师,是指依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。”自此,国家已经明显地确认了中国律师行业迈向职业主义的整体趋势。7关于当代中国律师行业的职业主义发展,参见程金华、李学尧:《法律变迁的结构性制约——国家、市场与社会互动中的中国律师职业》,载《中国社会科学》2012年第7期;吴洪淇:《法律人的职业化及其实现状况——以九省市实证调查数据为基础》,载《证据科学》2015年第1期;许可:《中国律师职业的兴起(上)——以商务律师为中心》,载《交大法学》2016年第4期;许可:《中国律师职业的兴起(下)——以商务律师为中心》,载《交大法学》2017年第1期。关于律师与职业主义的一般性分析,参见刘思达:《分化的律师业与职业主义的建构》,载《中外法学》2005年第4期。但是目前的法律法规仍然保留了司法行政部门对律师个人、律所组织和律师行业的各类考核和评估。司法行政部门的考核评估包括对律师的执业年度考核、对律师事务所的年度检查考核以及对律师行业的评优评先和教育整顿规范。针对律所而言,司法行政部门的检查考核包括律师队伍建设情况、业务活动开展情况、律师执业表现情况、内部管理情况、受行政/行业奖惩情况、履行律师协会会员义务情况和其他行政机关根据需要认为应当检查考核的事项。8参见《律师事务所年度检查考核办法》(2010年)第6条。一般而言,律所年度检查考核的结果为“合格”和“不合格”。此外,司法部还评定“部级文明律师事务所”,全国律协还评定“全国优秀律师事务所”。个别省市区还评定“规范管理律师事务所”(广州)、“星级律师事务所”(海南)等。9陈宜:《我国律师行业评价体系的现状与反思》,载《中国司法》2017年第2期。

在党的十八大以来的改革中,上述行政监管不但没有减轻,反而有强化的趋势。中共中央办公厅和国务院办公厅在2016年发布了《关于深化律师制度改革的意见》。该意见提出要“完善职业评价体系,健全律师事务所年度检查考核和律师年度考核制度,完善律师职业水平评价制度,形成优胜劣汰的激励约束机制”。作为该意见的落实举措,司法部在2017年3月31日印发了《关于建立律师专业水平评价体系和评定机制试点方案》(司发通〔2017〕33号),对包括金融证券保险领域在内的9个专业领域的律师进行评定工作。该方案规定了四个参评条件,包括政治表现、诚信状况、执业年限和执业能力。此后,在2019年3月,司法部又印发了《关于扩大律师专业水平评价体系和评定机制试点的通知》(司发通〔2019〕35号),把2017年以来在内蒙古、上海、安徽和陕西等4省、市、自治区的试点评价,扩大到全国范围。近年来,学术界也开始设计对中国律师行业现状进行量化评估的指标体系。10比如,冉井富尝试设计了“律师服务体系”、“律师服务能力”和“律师服务效果”三个一级指标体系,包含10个二级指标和23个三级指标,对中国律师行业的发展指数进行量化评估。参见冉井富:《律师行业发展指数评估研究》,光明日报出版社2015年版,第41—44页。不过,类似工作只是刚刚开始,还没有形成太多实质性的影响。

相对于其他类型的律师业务而言,监管之手介入证券律师业务曾经更为深入,而目前又似乎更为超脱。1993年,成立伊始的中国证监会和主管律师行业的司法部联合发布了《关于从事证券法律业务律师及律师事务所资格确认的暂行规定》,首开证监会和司法部联手监管证券律师的先河。在该暂行规定发布之后直至2002年的十年间,112002年,《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》(国发〔2002〕24号)取消了从事证券法律业务律师资格确认和律师事务所资格确认两项行政许可项目。司法部同证监会分三次一共授予1619名律师、425家律所从事证券业务的资格。12参见魏现州:《谁能胜任证券法律业务:证券律师资格的过去和现在》,载《中国律师》2003年第6期。这种执业许可是政府对证券律师最实质性的——行政性——评定。2002年之后,由于国家行政审批改革,证监会和司法部不再对证券律师进行从业资格许可,但是证监会对律所的专业声誉是非常在乎的。部分原因在于,证监会在决定某只股票是否可以发行上市时,对包括律所在内的中介机构所提供的信息非常依赖。13程金华:《市场治理模式与中国证券律师——基于1148家IPO案例的实证报告》,载黄红元主编:《证券法苑》(总第九卷),法律出版社2013年版,第40—93页。不过,在最近几年,随着新股发行从审批制到注册制的改革推进,证监会对证券律师的实质性评价也逐渐淡化,并逐步交由市场去判定——至少在逻辑上是这样的。在2013年11月,中国证监会发布了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。该意见提到,通过“强化外部声誉和诚信机制的约束功能”,加大对包括律师事务所在内的中介机构的自律监管力度。这个申明在很大程度上也明确,证监会今后将会更加看重证券律师的市场声誉。

由此可见,对律所从事IPO业务的声誉进行基于市场数据的量化分析,不仅仅是对整个中国证券律师行业评价过于行政化的直接应对,也是当前新股发行体制改革的迫切需求。

当然,无论对于行政导向的评估还是市场导向的评估,既不能矮化,也不能神化。对于行政导向的律所声誉评估,固然可能因为“监管俘获” 等原因导致各种问题,但是市场化的律所声誉评估,也很可能因为“市场失灵”而导致鱼龙混杂。我们的整体看法是,两者应当互补。尤其是,因为行政机关负有查处违法违纪行为的职责和权力,相对而言比较把握底线;反之,市场评估机构有比较强的动机去评价律所的特色和专业,因此更容易凸显高线。行政和市场两种声誉评估的路径因此可以、也应当相辅相成。

对于中国当下的律师行业而言,尽管行政导向和市场导向的律所评估水准都有待提升。但是,相对而言,基于市场数据的量化评估更加缺乏、更加需要。这一点对于整个律师行业的发展是如此,对于为IPO提供法律服务的律所更是如此。前面提到,自党的十八大以来,国家已经明确了证券发行的市场化改革路线。由于IPO从审批制转向注册制,证监会的角色将日益弱化,从更多进行事前监管走向事后监管和服务——这就是所谓的“放、管、服”改革。在证监会放权的同时,势必意味着中介机构将承担更多的为投资者做“看门人”的角色。14参见[美]约翰·科菲:《看门人机制:市场中介与公司治理》,黄辉、王长河等译,北京大学出版社2011年版,第1—64页。那么,在这种情况下,为发行人提供合规性审查的律所将变得更加重要,也同时意味着证券律师的声誉会变得更加重要。律所声誉不仅为发行人选择律师提供重要的信息参考,而且可以让“声誉中介”机制真正发挥实效。比较遗憾的是,尽管证券律师服务的质和量将日益影响着证券首次公开发行的质和量,但是学术界对中国证券律师的研究关注并不多。15对证券律师角色进行系统研究的学术作品并不多,其中有代表性的作品参见彭冰:《证券律师,何去何从》,载北京大学金融法研究中心编:《金融法苑》(2005年总第65辑),中国金融出版社2005年版,第16—22页;耿利航:《中国证券市场中介机构的作用与约束机制——以证券律师为例证的分析》,法律出版社2011年版;郭雳:《证券律师的行业发展与制度规范》,法律出版社2013年版。

值得说明的是,对于本文作者而言,对中国律所从事IPO业务的声誉进行研究,是一个“再分析”的过程。在前几年,本文作者之一曾经利用2006—2012年的市场数据对这个问题进行了初步的思考。16程金华:《市场治理模式与中国证券律师——基于1148家IPO案例的实证报告》,载黄红元主编:《证券法苑》(总第九卷),法律出版社2013年版,第40—93页;程金华:《中国证券发行人及其律师》,载吴志攀主编:《北大法律和金融评论》,法律出版社2014年版,第3—28页。很显然,随着时间的推移,之前的分析已经略显过时,并且之前覆盖的周期也略短。更为重要的是,之前的分析所采用的方法更是一种相对粗放的方式,即把律所声誉基本上等同于市场份额。尽管这种方法有一定的合理性,但是也存在一些问题。作为对这些问题的回应,本研究把分析的时间跨度拓展到1990—2017年将近三十年的时间,并同时引进了更加合理的主成分分析法,借此对全国性证券市场成立以来所有参与IPO工作的律所声誉做一个更加科学、系统的量化分析。

本文的结构安排如下:在回答了为什么需要对IPO律所声誉进行量化分析之后,文章接下来的第二部分则概述已有的相关分析方法,并做简要评析。第三部分重点介绍本文采用的主成分分析法。第四部分则说明本文所依赖的数据及其来源,对主要的变量做逐一说明,并基于该数据对1990—2017年中国IPO法律服务行业做一个概要描述。第五部分进一步使用主成分分析法,对本文统计范围之内所有IPO律所做一个声誉分析报告。最后是简单的结论。

二、中介机构声誉量化分析的诸种方法

既然有必要对从事IPO的律所的专业声誉进行量化分析,那么如何评价律所的声誉,如何根据市场数据信息进行量化评估,就是一个十分重要的基础性问题。在这个部分,我们对已有的关于证券律师以及其他市场中介机构的声誉评估方法,做一个简要综述。

(一)律所声誉评价的相关研究

对律所声誉的评价,主要有三种评价方法。第一种评价方法是根据权威的排名来定义律师声誉。比如,冈本(Karl S. Okamoto)在吉尔森(Ronald J. Gilson)提出的“交易成本工程师”理论的基础上,对律师声誉及其价值进行了量化研究的尝试,并根据《美国律师杂志》的统计,按照所内每位律师年度平均收入的高低,对律所进行了声誉高低的排名,并把律师平均收入排名前50的律所定义为声誉好的律所,反之则是声誉低的律所。17Ronald J. Gilson, "Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing", The Yale Law Journal, Vol.94, No.2,1984, pp.286-297; Karl S. Okamoto, "Reputation and the Value of Lawyers", Oregon Law Review, Vol.74, No.1, 1995,pp.15-55.但目前在中国,无论是官方还是民间都没有对律所IPO业务进行系统的统计与评估,因此利用权威排名的方法对中国律所声誉进行量化定义不具有借鉴意义,这也再次突出了本研究的重要性和研究意义。

第二种评价方法是综合评价法。这一评价方法是权威机构或杂志对律所某个年度的表现进行评奖评优的惯用方法。比如,China Business Law Journal(《商法》月刊)组织的“卓越律所大奖” 评选活动由来自境内外企业法务、管理决策者、法律专业人士对律所进行投票及推荐。该评价除了考虑收到的推荐和评价之外,还会考察各家律所过去一年的杰出交易、案例或引人注目的其他成就。这个评奖所设的奖项较多,涉及各个热点执业领域和不同的行业类别。18参见China Business Law Journal官网介绍,载https://www.vantageasia.com/zh-hans/2019%E5%B9%B4%E5%95%86%E6%B3%95%E5%8D%93%E8%B6%8A%E5%BE%8B%E6%89%80%E5%A4%A7%E5%A5%96/,2019年3月25日访问。除此之外,Asia Legal Business(《亚洲法律杂志》)、Chambers and Partners(钱伯斯)、Asialaw Profiles(《亚洲法律概况》)等机构也每年对律所的各项表现进行评奖。不难发现,采用综合评价法的通常是市场机构,并且大多是境外的权威机构或杂志,同时具体的衡量标准不会向公众公开。此类评价方法由于具有主观性,并且通常不公开具体评价体系,因此评价体系的科学性和评价结果的可信度也更加依赖于评选机构的权威性。这或许是当前中国本土无相关机构开展类似评选活动的主要原因。另外,此类评价方法通常是对过去一年的律所表现进行评价,只是在一定程度上体现了律所的声誉,而并非本文所指的累积市场声誉。因此,综合评价法虽具有一定的借鉴意义,但是对评价机构的权威性要求较高,目前国内尚难以开展。

第三种评价方法是根据市场份额来定义律所声誉。譬如,布莱德利(Michael Bradley)等人在对主权债券发行的量化研究中,根据市场份额来定义声誉。19Michael Bradley, D. L. S. Irving, and M. Gulati, "Lawyers: Gatekeepers of the Sovereign Debt Market?" International Review of Law and Economics, 2014, pp.150-168.市场份额主要是指律所服务上市公司的数量与上市公司总数量的比值。一些研究认为律所的市场份额可以反映律所在市场上的声誉。本文作者之一曾借鉴这一评价方法,根据中国律所在2006—2012年参与A股IPO为发行人提供法律服务的市场份额(以服务上市公司数为标准),对132家律所进行了排名并定义它们的市场声誉,将服务上市公司总数的前五名律所称为“第一梯队律所”,把排名在第6—20名的律所称为“第二梯队律所”,以及把余下的律所称为“一般律所”。20前引注13。

尽管市场份额评价方法有较大的学术价值,但也存在几点潜在的问题。首先,这一方法暗含了一个前提假设,即声誉等同于市场份额,这一假设能否成立还需进一步推敲。其次,采用这一方法会低估新进入者,因为如果一家新成立的律所是由一群IPO经验丰富的律师组成,那么这家律所按照市场份额方法的评价结果是毫无声誉,显然这样的评价是不准确、不科学的,毕竟上市公司的招股说明书以及法律意见书不仅要有律所背书更要有专业律师的签字背书。另外,由于中国IPO中介服务市场地域垄断比较明显,某些地区的上市公司较多可能会使这一地区本土律所的市场份额较高,但这并不意味着后者会有较高的声誉。最后,律所声誉不仅是靠IPO服务数累积起来的,更是需要维护的,毕竟律所办理IPO业务要履行勤勉尽责义务,否则会面临监管措施甚至承担法律责任;211993年至2017年,证监会对证券律所或律师做出行政处罚共有19起,参见程金华、叶乔:《中国证券律师行政处罚研究——以“勤勉尽责”为核心》,载《证券法苑》2017年第5期。律所为维护自身的声誉必定会投入更大的成本来开展业务,而不再是盲目承揽业务。因此,尽管市场份额评价法是目前相对直观、便捷的评价方法,但是仍需要进一步完善。

(二)对券商与会计师事务所的声誉评价研究

由于同属于中介机构,对券商或者会计师的声誉评价对于律师的研究有重要的启发和借鉴意义。不过,国内对于承销商声誉评价的研究并不多,相关研究重点主要集中于承销商声誉与其他因素之间的相互关系。22比如,参见胡旭阳:《中介机构的声誉与股票市场信息质量——对我国股票市场中介机构作用的实证研究》,载《证券市场导报》2003年第2期;刘江会:《我国承销商声誉与承销服务费用关系的研究》,载《财经研究》2004年第4期;戴亦一、潘越、陈静:《双重保荐声誉、社会诚信与IPO过会》,载《金融研究》2014年第6期;何平、李瑞鹏、吴边:《机构投资者询价制下主承销商声誉能帮助公司降低IPO抑价吗?》,载《投资研究》2014年第3期;赵岩、孙文琛:《券商声誉、机构投资者持股与IPO 抑价》,载《经济管理》2016年第12期。英文文献中,对承销商声誉的评价主要采用由麦金森(William L.Megginson)和韦斯(Kathleen A. Weiss)提出的M-W方法,23William L. Megginson, Kathleen A. Weiss, "Venture Capitalist Certification in Initial Public Offerings", The Journal of Finance, Vol.46, No.3, 1991, pp.879-903.也即前文所说的根据市场份额来定义承销商声誉。正如前文所述,这一评价方法的不足之处在于市场份额能否完整、全面以及客观地评价承销商的声誉。

2000年,中国证券业协会曾制定《信誉主承销商考评试行办法》,该办法规定“由证券发行人、证券投资基金管理公司、证券公司、会计师事务所、律师事务所以及中国证监会按统一的考评标准进行考评打分”,将信誉总积分在前八位的证券公司评为“信誉主承销商”。据此,中国证券业协会制定了详细的考评标准并发布了《信誉主承销商信誉积分规则》。该信誉积分计算公式为:主承销商信誉总积分=中国证监会考评部分信誉积分×20%+发行人考评部分信誉积分×20%+基金管理公司考评部分信誉积分×10%+律师事务所考评部分信誉积分×15%+会计师事务所考评部分信誉积分×15%+证券公司考评部分信誉积分×20%。

上述方法曾是官方最权威的评价方法。但其缺点主要在于:第一,可操作性差,需要耗费大量人力、物力,除证监会、证券业协会外无人能完成;第二,这一评价方法是由人为主观打分的评价结果而非通过客观数据计算而来,缺乏客观性;第三,这一评价方法的出发点也有所不同,理论上讲承销商的声誉应该是在承销商与投资者的反复博弈过程中由投资者赋予承销商的,24黄春铃、陈峥嵘:《IPO市场承销商声誉机制的形成机理及实证检验》,载《证券市场导报》2007年第2期。而这一排名方法所参与的评价机构大多是首次公开发行公司的利益相关方而非发行所针对的投资者。部分地因为上述缺点,这一评价方法已于2015年废止。252015年,《中国证券业协会关于废止一批自律规则的公告》废止了《信誉主承销商考评试行办法》和《信誉主承销商信誉积分规则》,并指出“相关工作已结束,规则自然失效”。此后,官方未再推出类似关于主承销商声誉的评价方法。同时,证券业协会也每年对成为协会会员的证券公司经营业绩进行统计排名,指标分为企业规模与经营绩效、风险管理与负债能力、客户基础与市场影响力三大类共计50项指标,但只是对各指标进行单一排名。26参见“证券业协会官网”之“行业数据——证券公司业绩排名”栏目每年定期发布证券公司会员经营业绩排名情况,载中国证券业协会网:http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/,2018年8月12日访问。

除此之外,国内的一些专家学者也提出了券商声誉评价的新方法。沈家和涂惠敏提出以股票价格变动率作为衡量承销商声誉的指标,其中股价变动率=(两年后价格-发行价)÷发行价,通过计算每个承销商承销的所有股票的平均股价变动率来对承销商声誉进行排名。27参见沈家、涂慧敏:《承销商信誉排名的方法研究》,载《复旦学报》(自然科学版)2003年第5期。这一方法与市场份额评价方法大同小异,同样存在单一指标很难客观、全面地评价承销商声誉的问题。宋瑞波提出利用7个一级指标、27个二级指标、62个三级指标,采用三级模糊综合评判法来定义券商声誉。28参见宋瑞波:《投资银行声誉评价的国际经验及我国的探索》,载《中州学刊》2004年第4期。尽管这一方法能够尽可能将影响声誉的因素纳入评价体系,但是各指标的权重依赖于专家的评价因此客观性较弱,其本质与证监会的信誉评价方法相似,同时对于各指标的具体量化也较难落实。丁立涛、林全盛等人提出通过提取与国内证券行业密切相关的指标,运用主成分分析法进行处理,得到评价效果优异的综合评价指标,对证券公司进行评级。29参见丁立涛、林全盛、张念思、袁神:《主成分分析法在证券公司评级中的应用》,载《统计与决策》2012年第13期。主成分分析法能够较好地避免前述几种评价方法的缺点,因此值得借鉴到对律所的声誉评价中去——我们在下文将重点介绍。

国内对于会计师事务所声誉评价的研究情况与券商声誉研究情况相似,相关研究也不多,研究重点也主要集中于会计师事务所声誉与其他因素之间的关系。国内外的研究对声誉的衡量指标大多采用单一指标,且一般以事务所规模或者市场份额作为衡量标准,只不过对声誉的划分有不同的方法,如采用两分法或者三分法来衡量会计师事务所声誉。30国外研究参见Balvers, R., McDonald, B., Miller, R., "Underpricing of New Issues and the Choice of Auditor as a Signal of Investment Banker Reputation", The Accounting Review, Vol.63, No.4, 1988, pp.605-622; Defond, M. L., Jiambalvo,J., "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals", Journal of Accounting and Economics,Vol17, No.1-2, 1994,pp.145-176; Kim, J., R. Chung, M. Firth. "Auditor Conservatism, Asymmetric Monitoring, and Earnings Management",Contemporary Accounting Research, Vol.20, No.2, 2003, pp.323-359。国内研究参见王鹏、周黎安:《中国上市公司外部审计的选择及其治理效应》,载《中国会计评论》2006年第2期;车宣呈:《独立审计师选择与公司治理特征研究——基于中国证券市场的经验证据》,载《审计研究》2007年第2期;王兵、辛清泉、杨德明:《审计师声誉影响股票定价吗——来自IPO定价市场化的证据》,载《会计研究》2009年第11期。对于这些研究采用的单一指标评价方法,吴联生和刘慧龙指出,尽管有研究表明市场份额越高的会计师事务所,其审计质量越高,但这并不能说明市场份额和会计师事务所声誉就能画上等号,因为市场份额和会计师事务所声誉并非同一个概念,若简单地以市场份额作为会计师事务所声誉的替代,难以保证衡量结果的准确性。31参见吴联生、刘慧龙:《中国审计实证研究:1999—2007》,载《审计研究》2008年第2期。

在会计师事务所的官方评价方面,最权威的评价方法肇始于中国注册会计师协会于2003年推出的会计师事务所“百家信息发布制度”,后于2006年发布《会计师事务所综合评价办法(试行)》,经三次修订逐渐完善并形成了通过主要指标和辅助指标进行综合评价的方法。这个评价办法的主要指标有事务所总营业收入、审计收入、会计领军人才人数、违规次数等;辅助指标有分所个数、事务所年龄结构、学历结构等。其得分计算公式为:综合评价得分=业务收入指标得分+综合评价其他指标得分-处罚和惩戒指标应减分值。其中:(1)业务收入指标得分=[前百家候选事务所业务收入中位数+前百家候选事务所业务收入中位数×(该事务所业务收入的自然对数-前百家候选事务所业务收入中位数的自然对数)]÷修正系数;(2)事务所业务收入=该事务所本身业务收入+与该事务所统一经营的其他执业机构业务收入×5%;(3)修正系数=前百家候选事务所中业务收入最高者的业务收入得分(修正前)÷1000;(4)业务收入指标得分和综合评价其他指标得分,满分均为1000分;(5)处罚和惩戒指标应减分值=Σ[刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的次数(人数)×相关分值]。相较于主承销商信誉积分评价方法,这一官方的会计师事务所综合评价方法采用客观指标进行衡量,使操作相对简便并且客观性增强,但是对于各大指标的总分赋值及权重还是主观决定。考虑到此种评价方法的不足,为正确引导行业发展,中国注册会计师协会在2018年重新制定了前百家会计师事务所信息发布办法。新的《年度业务收入前100家会计师事务所信息发布办法》按照业务收入对会计师事务所进行排序,同时公布注册会计师人数、从业人员人数、分所数量、会计师事务所所属的同一国际会计网络和国际会计联盟的成员情况、会计师事务所和注册会计师受到处罚和惩戒的情况。中国注册会计师协会此次改革的目的是希望回归本职工作,即扮演好市场的监管者和信息的传递者,把对会计师事务所的评价权交给市场和公众。32参见《中注协秘书长陈毓圭就2017年度业务收入前百家会计师事务所信息答记者问》,载中注协网站:http://www.cicpa.org.cn/news/201805/t20180530_50973.html,2018年8月12日访问。

在此基础上,国内的一些专家学者也尝试提出了不同的会计师事务所声誉评价的优化方法。李海燕等通过问卷调查采用因子分析的方法,试图构建一个由7个一级指标及29个二级指标构成的会计师事务所声誉综合衡量体系。33参见李海燕、李新净、陈悦娟、任双梅:《我国会计师事务所声誉指标体系构建新探》,载《财会月刊》2011年第36期。温国山提出选用会计师事务所的客户数目、客户资产总额和客户营业收入总额来度量,应用主成分分析法来克服指标主观赋权会有失偏颇的缺陷,从而对事务所的规模加以评价。34参见温国山:《主成分分析法在会计师事务所规模度量中的应用研究》,载《财会通讯》2010年第18期。孙永军和丁莉娜通过主成分分析,发现中国注册会计师协会现行综合评价方法存在不足,主要是综合评价体系中各指标的权重设置不合理。35参见孙永军、丁莉娜:《审计质量评价研究:基于我国100强事务所的数据分析》,载《审计研究》2009年第6期。洪敏则结合中国注册会计师协会发布的中国会计师事务所综合评价体系和中国市场化进程指数,采用主成分分析方法来评价事务所的审计质量。36参见洪敏:《我国会计师事务所审计质量评价——基于中注协会计事务所综合评价体系》,载《财会通讯》2011年第12期。对比当前对于承销商和会计师事务所声誉的评价方法,可谓大同小异,且在对评价方法不断完善改进过程中均指向主成分分析法,体现了理论界对主成分分析法的肯定。

通过前述梳理,对于为上市公司提供IPO服务的中介机构声誉(也有称为“信誉”)的评价方法可以概括为以下几种:单一指标评价法、综合评价法、模糊评价法和主成分分析法等。单一指标评价法通常采用市场份额作为衡量指标,但其很难涵盖其他因素对声誉的影响,缺乏全面性。综合评价法(如《商法》月刊组织“卓越律所大奖”、证监会的“信誉主承销商信誉积分”、中注协的“会计师事务所综合评价得分”等),通过对影响中介机构声誉的各种因素进行评估并赋值,通过评分加总或加权等计算方法得到综合评分再据此排序。尽管综合评价法克服了单一指标的片面性,但是当评价因素具有模糊性时,指标体系的得分便会带有模糊性,权重也随之带有模糊性(实践中通常由制定者主观确定),从而又使结果带有片面性和主观性。为克服综合评价法的弊端,便产生了第三种方法即模糊评价法,利用数学方法来处理客观实际和人类主观活动中存在的模糊现象,但该方法中权重集的确定需要通过多位专家评判并运用层次分析法确定各指标的权重,由于专家名单的确定以及专家的介入也使结果具有一定的主观性。相反,主成分分析法对于各指标权重的确定是由数学模型分析得到,相对其他评价方法的优点就是具有客观性。因此,本文采用主成分分析法。

三、主成分分析法

根据上文的分析,我们认为主成分分析法是目前对中国律所从事IPO法律服务的专业声誉进行量化评估的最优方法。“主成分”概念最早由英国生物统计学家皮尔森(Karl Pearson)于1901年提出,但仅限于随机变量的讨论。37Karl Pearson, "LIII. On Lines and Planes of Closet Fit to Systems of Points in Space", Philosophical Magazine Series 6,Vol.2, No.11, 1901, pp.559-572.后经霍特林(Harold Hotelling)于1933年将这一概念推广到随机向量,38Harold Hotelling, "Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components", Journal of Educational Psychology, Vol.24, 1933, pp.417-441,498-520.从而使主成分分析法广泛应用于自然科学和社会科学的各个领域。

在众多研究领域中,人们为了避免遗漏重要的信息,往往选取与之有关的较多的指标进行分析,这些“指标”在多元统计中也称作“变量”。但是,当选取的变量过多时,不但会增加计算量,而且一些变量之间难免会存在相关性导致信息重叠,这便使原本就不简单的问题变得更复杂。因此,人们希望对这些指标进行“改造”,能够用少数的互不相关的新指标来“代表”原始指标,换言之,用潜在的概念指标来对它们进行描述。由这几个新变量出发还可能得到一个总的指标,按此总指标便可进行排序、分类,实现评价的目的。主成分分析法正是基于上述的想法应运而生的。主成分分析法利用降维的思想,在保证数据信息损失最少的前提下,将多个指标转化为少数几个甚至一个综合指标,实现对多变量数据进行最佳综合简化。

本文希望通过对1990年开始至今律所办理IPO法律业务发展概况的梳理,从中寻找能够体现律所声誉的多种衡量指标,并应用主成分分析法试图在这些指标中寻找律所声誉的“主要踪影” 即主成分。

假设能够衡量律所声誉的指标有p个,如律所过往提供IPO服务的上市公司家数、律所的IPO法律业务总收入、律所所拥有曾任职发审委委员的专业律师人数等,共有n家待评价的律所,则可得到如下的原始数据资料阵:

其中,xkj表示第k家律所的第j个指标的值。

由于不同的指标具有不同的单位,有的以百分比形式表示,有的以数值形式表示,即量纲不相同。另外,有些指标值在数量级上也有很大的差异。从理论上来讲,不同单位的指标是不能在一起进行简单计算的,否则可能会造成结果的不合理性。为了消除不同指标间的量纲影响和数量级差异的影响,在进行主成分分析之前要对样本数据先进行标准化处理,以使每一个变量标准化后以 N ( 0,1)正态分布,标准化变换过程:

若记标准化后的数据资料阵为Z:

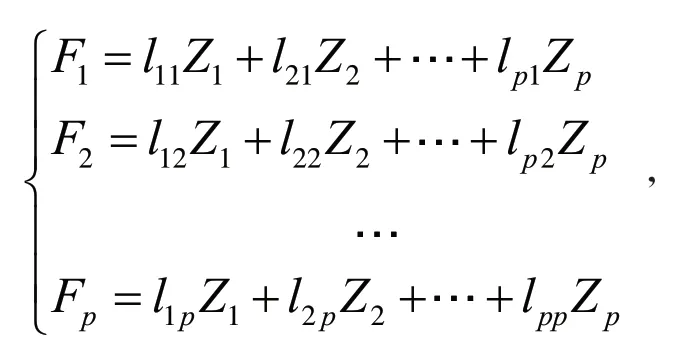

主成分分析就是把这p个指标的问题,变成求解这涉及p个变量的线性组合问题。对Z开展变换后,得到新的综合指标即主成分,记作F1,F2,⋅⋅⋅,Fp,表达式如下:

为了取得较好的效果,我们希望这些主成分中,越在前面的包含原有指标的信息越多,因此对于上述式子应当满足下列条件:

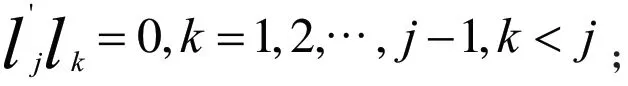

将lj称为系数向量,,并设随机向量Zj的均值为µ,协方差矩阵为Σ。根据主成分的定义,如果系数向量满足下列条件:

(1)正则条件:

(2)正交条件:

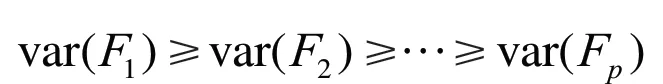

(4)主成分的方差要逐一降低,重要性也呈下降趋势,即

则我们称Fj是第个主成分。从数学上可以证明,系数lij正是Z的协方差矩阵Σ的特征根所对应的特征向量,而主成分Fj对应的特征根λj就是该主成分Fj的方差。

在解决实际问题时,通常只取前面几个方差最大的主成分来代替原始变量,统计学上一般认为选取前k个主成分的累计贡献率达到80%以上较为适合,换言之选取的这k个主成分能够保持原来变量80%以上的信息,即

另外,由于总体协方差矩阵Σ及相关阵ρ往往是未知的,则可以采用样本协方差矩阵S和样本相关阵R来估计,即

其中

故样本变量经标准化后有

如果得到的主成分有两个以上时(k≥2),用主成分的特征根做权重,对每个主成分进行加权加总,则可以得到最终得分:

如果得到的主成分只有一个,则最终得分为:

主成分分析法的本质在于其统计分析过程中完成了以下三方面工作:消除了原始变量间的相关影响,确定了综合评价时所需的权重,并且降低了综合评价指标维数。相较于单一指标评价法、综合评价法、模糊评价法等,主成分分析法的优势体现在:首先,主成分分析法采用多指标进行综合评价,并未仅采用单一指标进行片面评价,尽可能确保声誉评价的全面性;其次,通过主成分分析将原来相关的各原始变量变换成为相互独立的成分,在主成分基础上进行综合评价,这就消除了由于指标间的相关性导致的信息重叠;另外,从主成分分析方法的数学模型中可以发现,综合评价函数中各个主成分的权重不是人为确定的,而是根据各个主成分的方差在总方差中的比重大小来确定的,这样就消除了某些评价方法中人为确定权数的不合理性,使综合评价结果既客观又合理;最后,通过主成分分析可以选择k个主成分,这k个主成分仍能保留原始变量信息量的80%以上,不仅方便综合评价,还简化了计算。基于上述分析,本文决定采用主成分分析法对律所声誉进行评价。

四、中国IPO法律服务行业概况(1990—2017年)

在确定量化分析方法之后,我们在这个部分对本文所覆盖的数据予以说明,并对主要的发现进行描述性说明。我们从巨潮资讯网、CSMAR国泰安、Choice、Wind等金融数据库中筛选出从1990—2017年这28年里所有在A股首发上市企业的相关信息,有发行人、中介机构(包括券商、会计师事务所和律所)、发行费用、律师费、经办律师等相关数据,并以此作为本研究报告的基础数据。

(一)样本筛选

1990—2017年,在中国A股市场共有3499只股票首次公开发行成功。随着市场制度日趋自由化,首次公开募集的发行方式不仅呈现多样化并达到23种方式之多,而且还可以多种方式组合多渠道发行。从表1统计结果可以得到,以“8网下询价,12上网定价”组合方式发行的股票最多,共有1950只股票(占55.73%),其余股票则采用了不同方式发行。

表1 中国A股首发上市公司发行方式(1990—2017年)

对这23种发行方式进行分析,可以发现“3向原股东配售”、“13换股”和“20分立上市” 这三种方式较为特殊并非完全的公开募集,因在这些发行方式下发行前认购双方主体提前确定,导致企业上市对律师及其他中介机构的工作内容和性质产生差异。换言之,上市前后股东并未发生变化,因此本文统计不包含通过上述三种特殊发行方式且采用单一方式发行的上市公司,共计19只股票。39这19只股票分别是中关村(000931.SZ)、吉电股份(000875.SZ)、上港集箱(600018.SH)、潍柴动力(000338.SZ)、太平洋(601099.SH)、中国铝业(601600.SH)、上海电气(601727.SH)、龙江交通(601188.SH)、吉林高速(601518.SH)、金隅股份(601992.SH)、广汽集团(601238.SH)、美的集团(000333.SZ)、浙能电力(600023.SH)、申万宏源(000166.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、新城控股(601155.SH)、上海环境(601200.SH)和招商公路(001965.SZ)。其中,龙江交通(601188.SH)和吉林高速(601518.SH)为同一家公司分立上市。在信息初步搜集过程中,有31只股票因招股说明书等材料缺失,无法搜集发行人法律顾问及其经办律师的相关信息,因此本文统计不包含这31家上市公司。40这31只股票分别是平安银行(000001.SZ)、万科A(000002.SZ)、国农科技(000004.SZ)、神州高铁(000008.SZ)、中国宝安(000009.SZ)、深赤湾(000022.SZ)、兴业矿业(000426.SZ)、珠江控股(000505.SZ)、方正科技(600601.SH)、云赛智联(600602.SH)、广汇物流(600603.SH)、市北高新(600604.SH)、汇通能源(600605.SH)、绿地控股(600606.SH)、联合实业(600607.SH)、ST沪科(600608.SH)、海立股份(600619.SH)、复旦复华(600624.SH)、水仙电器(600625.SH)、新世界(600628.SH)、中百一店(600631.SH)、浦东金桥(600639.SH)、飞乐音响(600651.SH)、游久游戏(600652.SH)、申华控股(600653.SH)、ST中安(600654.SH)、豫园股份(600655.SH)、凤凰化工(600656.SH)、陆家嘴(600663.SH)、新华锦(600735.SH)、兰州百民(600738.SH)。其中,联合实业(600607.SH)、水仙电器(600625.SH)、中百一店(600631.SH)和凤凰化工(600656.SH)已退市。

基于上述这些资料以及其他相关信息,本文以3449家在中国A股市场首次公开发行并披露法律顾问的上市公司为研究样本,从律所和律师的角度报告中国IPO法律业务发展概况及律师声誉排名。

(二)律所收费概况

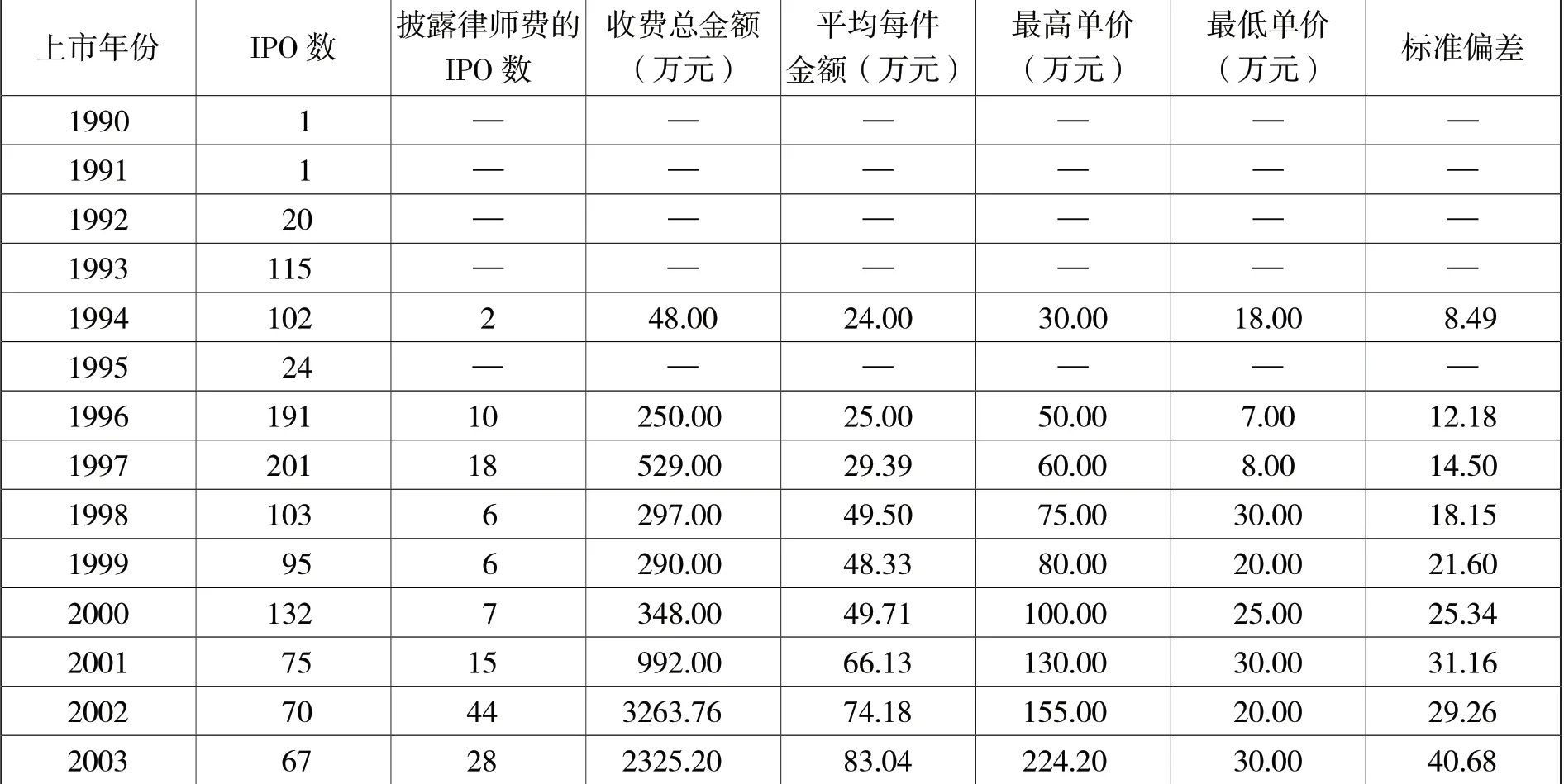

在确定了时间范围和数据来源之后,我们现在对IPO律所收费情况做个概述。表2描述了1990—2017年中国A股首发上市发行律师收费概况。

表2 中国A股IPO律师收费概况(1990—2017年)

续表

表2是对1990—2017年我国A股IPO律师收费的基本情况概览。从历年上市公司数的变化可以看到,2000年之前每年IPO数在100家左右,但在2001—2006年却出现下降甚至跌破至15家,这一现象或许与2001年一级市场的改革——发行监管制度从审批制变为核准制以及股票发行市场化——存在紧密联系。随着2005年证监会终止通道制,全面实施保荐制后IPO数逐渐上升,在2017年甚至突破400家。IPO数的跌宕起伏和股票发行体系的变革两者之间的紧密关系,由此可见一斑。同时根据收费的披露情况可知,从2005年开始首发上市企业基本都披露了律师费,可见上市公司信息披露制度日臻完善。从发行人律师收费概况来看,IPO律师费总共达到40.78亿元,平均每家首发上市公司需要支付的律师费达到174.50万元。尽管每年IPO数量因政策走向、市场变动等因素影响而有所波动,但是平均每件金额整体呈现上升趋势,甚至法律收费最高单价突破了2000万元。从历年律师费用的标准差发现,律师收费开始出现两极分化的趋势,打破了以往按照市场统一定价的模式,呈现为市场自由定价。

(三)律所分立合并情况

本研究的目的在于分析律所在1990—2017年所形成的声誉,故研究的主角必定是律所。但是在这一期间,律所的“分分合合”也是正常现象,因此有必要对律所分立合并的情况做一个概览,同时也为后续研究统一统计口径做好铺垫工作。

对于律所分立合并信息的搜集按照如下方式进行:首先根据同一姓名的经办律师汇总其所经办的上市公司IPO业务,然后观察上市公司所聘请的法律顾问即律所,若同一姓名的经办律师曾在多家不同名称的律所任职签字,则说明有三种可能:(1)该经办律师曾跳槽至其他律所;(2)这几家不同名称的律所曾发生分立、合并等情况;(3)同名同姓的律师任职于不同律所。基于此通过查找相关律所的官网或者有关新闻报道确认是否存在第二种情形。

为了方便对律所变更的研究,本研究报告将律所变更情形分为五类:新设合并、吸收合并、分立、更名及联盟。其中,新设合并是指两家或两家以上的律所合并后成立一家新的律所,即A+B=C;吸收合并是指一家律所主体接纳一家或一家以上律所加入本律所,加入方解散而接纳方存续,即A+B=A;分立是指一家律所分立为两家或两家以上的律所;更名是指一家律所在主体不变的情况下仅对名称进行变更;联盟是指多家律所共同组建成一个集团形式或者联盟形式进行共同管理或者采用相近管理模式,但是律所各自以自身名义承揽业务,其目的在于让联盟品牌与各成员所品牌共同互动,共同分享经验,共同引领市场。

对于上述五种中的“分立”、“更名”和“联盟”具体划分标准如下:对于律所“分立”的划定标准采用广义划分标准,不再具体细分为新设分立或派生分立,因为在律所分立后新律所在对外宣传均将其成立时间追溯至分立以前。例如,国方律师事务所分立为国枫律师事务所和君佑律师事务所后,两家律所在其官网均以“更名”或“最早成立时间”等方式对外宣传现律所是经更名而来而非分立。对于“更名”的划定标准采用严格划分标准,即只有当一家律所A更名为另一家律所名称B,且行业内没有其他律所宣称其也是由A律所更名而来或者将其成立时间追溯至A律所。对于“联盟”划定标准采用相同或相近管理模式,而非目前国内以学术研讨、经验交流等方式发起的律所联盟形式。基于上述统计口径,对1990—2017年承办过IPO法律业务的律所分立合并情况进行搜集整理。整理结果表明,在1990—2017年共发生了89起律所变更的事件,涉及235家律所参与变更活动。41由于本文篇幅所限,在此省略89起律所变更的详细情况,读者如有需要可联系本文作者。

为保证首发上市公司IPO法律业务归属的一致性以及遵循“声誉是通过累积形成”这一理论,本文对每一起IPO法律业务所归属的律所按照如下方式进行处理:其一,当发生律所名称变更即更名时,以最后的名称统计。例如,中伦律师事务所最先用此名称,后来因和金通律师事务所合并而用“中伦金通律师事务所”名称,后又改为本名。故在本研究中,我们把“中伦金通律师事务所”和“中伦律师事务所”的IPO业务一并统计在中伦律师事务所名下。其二,如果统计期间发生两所合并,无论是新设合并还是吸收合并,本研究用合并后的律所名称来统计所有合并前后的IPO业务。例如,北京市观韬律师事务所和上海中茂律师事务所新设合并为“观韬中茂律师事务所”,后又吸收合并了上海市申达律师事务所。故在本研究中,我们把“观韬律师事务所”、“中茂律师事务所”以及“申达律师事务所”的IPO业务一并统计在观韬中茂律师事务所名下。其三,在1990—2017年发生了三起律所分立,分情况处理。第一种情形是派生分立或者存续分立,如江苏法德永衡律师事务所分立为“法德永衡律师事务所”和“永衡昭辉律师事务所”,众天律师事务所分立为“众天律师事务所”和“众天中瑞律师事务所”,由于其中一家保留了原有的律所名称故将分立前所办理的IPO业务仍然归属于保有原名称的律所,分立后两家律所所承办的IPO业务分别归属于各自律所。第二种情形是新设分立即原有律所消灭形成两家新名称的律所,如国方律师事务所分立为“国枫律师事务所”和“君佑律师事务所”,由于分立后君佑律师事务所未办理过IPO法律业务,故将分立前所办理的IPO业务归属于国枫律师事务所。

(四)律所参与IPO数量统计

基于上述统计口径,在1990—2017年,共有287家律师事务所担任上述3449支首发上市股票的发行法律顾问。需要特别说明的是,其中3436家上市公司只聘请了一家律所作为法律顾问,另外13只股票的发行由两家律所共同担任法律顾问。42这13起IPO业务所涉20家律所如下:川金路A(000510.SZ,德阳市第二律师事务所和四川省投资与证券律师事务所)、红星宜纸(000619.SZ,安徽天合律师事务所和安徽安泰律师事务所)、昆明机床(600806.SH,齐伯礼律师行和北京市通商律师事务所)、国脉实业(600640.SH,上海第一律师事务所和上海郑传本律师事务所)、四砂股份(600783.SH,北京市大成律师事务所和信利律师事务所)、陕天然气(002267.SZ,北京市竞天公诚律师事务所和陕西大唐律师事务所)、皖通高速 [600012.SH,北京市竞天公诚律师事务所和何耀棣律师事务所(境外)]、嘉宝实业(600622.SH,上海市大众律师事务所和上海市第七律师事务所)、大元股份(600146.SH,张涌涛律师事务所和宁夏兴业律师事务所)、沈阳金杯(600609.SH,沈阳市法律顾问处和北京第六律师事务所)、深招港A(000024.SZ,深圳市金融房产律师事务所和北京市海问律师事务所)、中科健A(000035.SZ,深圳金融房地产律师事务所和海问律师事务所)、王府井(600859.SH,通商律师事务所和海问律师事务所)。本研究对于这13起法律业务的归属不分别纳入所涉的20家律所,而是以两家律所联合名义单独统计,一方面两家共同完成的IPO法律业务无法客观评价哪一家所做的工作量或者贡献更大,另一方面《招股说明书》《上市公告书》等资料中没有披露两家律所各自收取的法律费用。不过,由于这种情况只占所有研究的很小比例,误差不大。基于此,附录1是根据律所在1990—2017年服务的上市公司家数及其收费情况,根据IPO数、总收入、均价进行排名的统计结果。

为更直观了解附录1的统计结果,我们对附录1做些说明:

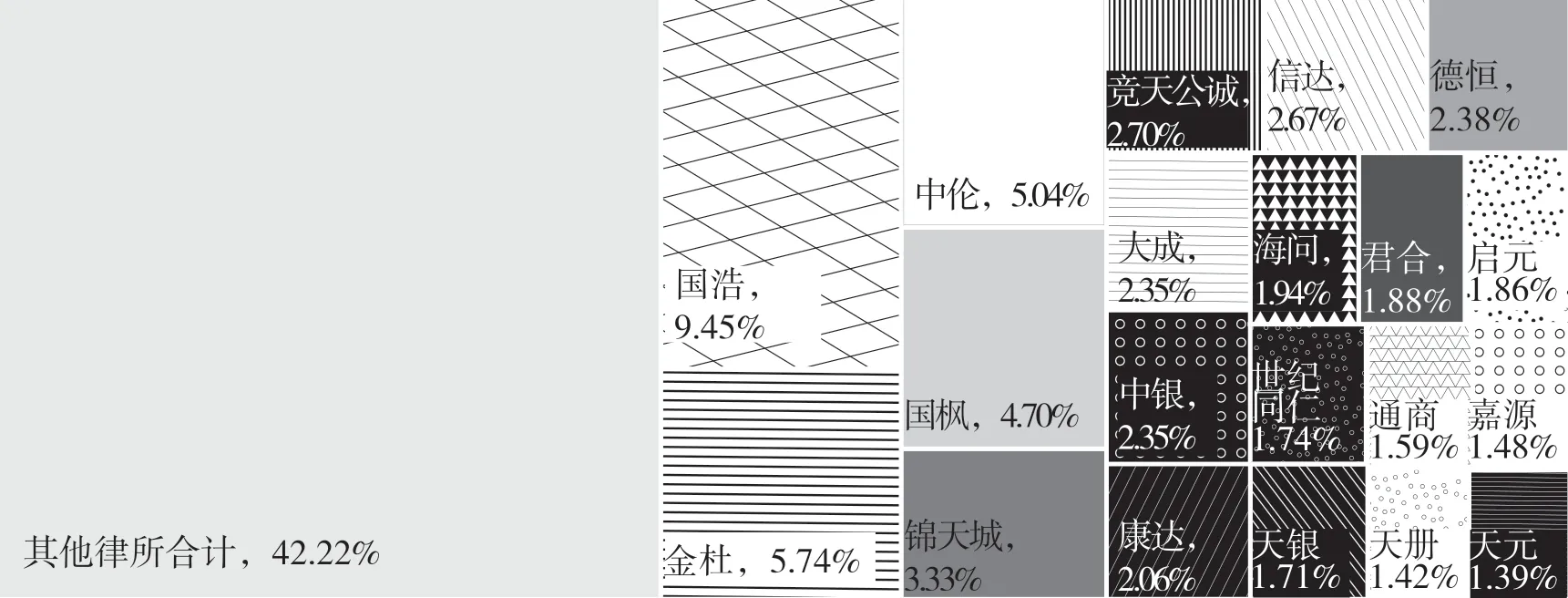

其一,关于律所IPO法律业务总量排名。从统计结果可以看到,尽管截至2017年年底参与IPO发行法律业务的律所已经达到287家,但是仅占6.97%的前20强律所拿下了将近58%的IPO市场份额——也就是说不到7%的律所瓜分了55%以上的市场份额(见图1)。另外,前60强律所(准确地说是前56强)所占的市场份额超过了80%,前百强律所(准确地说是前93强)所占的市场份额超过了90%,这一现象说明律所办理IPO法律业务开始呈现规模效应。

图1 中国律所IPO业务量市场份额分布(1990—2017年)

其二,关于律所IPO法律业务总收入排名。从统计结果可以看到,3449起IPO法律业务中有2337起披露了法律费用,共涉及203家律所。值得注意的是,由于披露情况不完整导致排名结果与以律师收费总金额为标准进行排名的结果产生较大变动。对比IPO总数和总收入的前20强便可发现,尤其是以IPO总数排名第6的“竞天公诚律师事务所”在法律业务收费总额的榜单中却降到了第9名,究其原因是竞天公诚律师事务所所服务的近1/3上市公司没有披露律师费。因此,若片面以法律收费总金额对各律所进行单一评价不够客观全面。这也是下文在最终报告中对声誉的评价期间选定为2005—2017年,因这一期间上市公司基本都披露了法律费用。尽管总收入排名是在披露不完全情况下整理得出的结果,但是若从行业整体情况来看这一统计结果仍有一定参考价值。从统计结果来看,前7强律所拿下了将近50%的IPO法律顾问收入份额——也就是说不到4%的律所瓜分了IPO市场的“半壁江山”(见图2)。另外,前24强所占的收入份额超过了80%,前42强律所所占的收入份额超过了90%,这一现象也在一定程度上体现了律所的规模效应。

图2 中国律所IPO总收入市场份额分布(1990—2017年)

其三,关于律所IPO法律业务平均单件收入排名。从统计结果可以看到,平均收费前20强律所名单与IPO数前20强、总收入前20强名单完全不重合。与以往研究发现一样,平均收费高的律所往往不是收费总额和服务企业数最多的律所,而是那些承办IPO业务次数相对较少的律所。其中最典型的就是明税律师事务所承办的第一起IPO业务收费便突破2200万元,不仅是第2名上海天衍禾律师事务所平均收费的4倍之多,更是刷新了历史法律收费最高价。这一现象表明律师收费开始呈现两极分化的趋势,打破了以往按照市场统一定价的模式,呈现市场自由、差异化定价。

五、全国律所IPO业务声誉评价结果

在前文介绍了主成分分析法,并描述1990—2017年中国3449家A股IPO公司所聘任的发行人律师概况以及根据单一指标进行排名的初步统计结果之后,此部分将着重对律所声誉的衡量进行研究,并基于实证数据给出律所声誉的具体排名。

(一)时间段的选取

我国证券市场在过去二十多年处于不断改革发展阶段,股票发行制度也历经多次重大变革。根据股票发行定价方式的变化,从总体上可以划分为以下四个大的阶段:第一阶段,行政化定价阶段(1998年8月之前),股票采用自办发行或在某地发行,大部分采用固定市盈率的行政式定价方式;第二阶段,市场化定价试行阶段(1998年8月至2001年11月),在此阶段股票发行采取溢价发行,发行定价基础是由市场主体协商定价;第三阶段,重新限制市盈率定价阶段(2001年11月至2004年12月),此阶段对首发新股的定价采用双重控制法,即发行价格区间的上下幅度约为10%并且发行市盈率不超过20倍;第四阶段,重新市场化阶段(2005年1月至今),采用公开发行股票试行询价制度,其实质就是累计投标询价制度,市场化方式确定价格,政府不对价格进行管制。

考虑到我国股票发行制度改革历程,我国证券市场从2005年开始进入市场化阶段并实行保荐制,并且从2005年开始披露的有关律所信息相对完整,因此本文重点选取2005年至2017年承办过IPO法律业务的律所进行声誉评价研究。

(二)体现律所声誉的指标选择

通过前文对当前律所IPO法律业务概况的梳理,我们大体能够收集到以下与律所声誉相关并且能够量化的指标。

1.律所业务能力

与兼并、重组等项目的法律业务不同,IPO法律业务更侧重于关注与证券发行有关的法律规定,还包括证监会及交易所的相关规则。证券发行的公开性以及上市公司的特定性,决定了IPO法律业务需要更多全面和严谨的考虑,由于所面临的问题的多样性复杂性对于律所及律师的专业性和独立性要求更高,此时经验丰富的律所往往能更好更快速地解决。故而在证券发行市场上,发行人和投资者总是对业务能力强或者说是经验丰富的律所有好感,而律所承办IPO数是律所实力和能力的一个反映,因此IPO法律业务承办数多的律所往往容易获得较高的市场知名度和良好的声誉。在此,本研究报告采用IPO数这一变量作为律所业务能力的衡量指标。

2.律所产出水平

由于律所的声誉是通过在市场上作为“重复玩家”日积月累获得的,因此在理论上,对单次发行的信息做背书的律所组织和律师个人不太会为了本次交易的佣金(短期利益)而滥用自己的声誉(长期声誉),反过来会尽可能为市场的投资者提供尽可能客观真实的信息,并在这个意义上成为证券市场上服务于投资者的“看门人”。换句话说,由于中介机构的生存之道在于不断反复地为投资者提供专业服务,并从优质的专业服务中获得回报,因此中介机构——出于理性选择的考虑——必然会爱惜自身的声誉,并通过前期累积的声誉为其今后的专业服务提供品质担保。基于这一理论可以推断,证券法律市场不会出现“劣币驱逐良币”现象——价格低、提供劣质服务的证券律师占据市场。相反,市场会呈现出自由协商差异化定价趋势,因为如果律所未尽勤勉义务而出具有瑕疵的法律意见书会被证监会处罚、市场禁入甚至被追究法律责任,对于高声誉的律所来说这一“机会成本”的损失将会更大,因此高声誉律所在承办业务时会加大审查力度并投入更多的人力、物力出具一份高质量的法律意见书。此时,上市公司不仅要为律所投入的成本埋单,还要因有高声誉律所背书获得投资者青睐而履行相应的对待给付。故而,声誉较高的律所出具的法律意见书质量更高,收费也更高。在此,本研究报告采用IPO法律业务收入这一变量作为律所产出水平的衡量指标。

3.律所关系资源

众所周知,关系在我国社会具有非常重要的作用,通常情况下,事务所为了拓展业务,会在律所官网宣传律所及其律师所获的荣誉或者政府部门的任职。对于从事IPO法律业务的律所来说,拥有一名曾任职过发审委委员或者正任职的律师无疑是个宝贵的资源。一方面担任过发审委委员的律师审核过不同类型的上市公司,也深谙不同类型的上市公司所面临的不同问题以及解决之道;另一方面担任过发审委委员的律师对证监会监管审核的重点及趋势更为了解,能够为律所办理IPO法律业务指明方向。同样地,证监会在选任发审委委员时,不仅要考察律师的专业能力,也会关注其所任职律所的声誉情况。在此,本研究报告采用律所所拥有的发审委人次这一变量作为律所业务能力的衡量指标。对于发审委人次的统计按照出任届次计算,如一家律所有两名律师分别出任过两届和三届发审委委员,则按照1×2+1×3=5作为该律所所拥有的发审委人次。根据前文提到的几个数据库(主要是Wind数据库),我们分别统计了各个律所曾拥有的发审委委员人数。

4.律所人力资源

人力资源是律所从事IPO法律业务较为重要的经营要素,因为在一定条件下,律师对于行业的专业知识、政策和流程等的熟悉程度越高,越有助于提高法律风险识别的准确度和完善企业制度的效率,并出具高质量的法律意见书,这样才能更好地应对证监会审核。以往研究发现,声誉较好的律所通常拥有一支非常稳定的证券执业“精英律师”团队。43前引注13。因此,本文采用律所所拥有的专业律师(签字律师)人数这一变量作为律所业务能力的衡量指标。值得注意的是,律所所拥有的专业律师人数与律所IPO数高度相关,因为通常来说一起IPO法律业务由二名到三名律师来完成,另外鉴于专业律师人数统计相对粗糙,故该指标是否纳入评价体系还有待进一步商榷。44限于文章篇幅,律所专业律师人数统计结果未在本文披露,如有需要请联系作者。

(三)律所声誉评价结果

为了检验时间段的选取合理性,同时检验专业律师人数是否需要纳入评价体系,本研究将所有可能的组合样本都进行了主成分分析——按照1990—2017年或2005—2017年为时间段分别以有无专业律师人数指标的6个样本(见表3),通过统计结果选取相对客观合理的评价结果。

表3 各样本选取的指标

按照前文所介绍的数学模型,我们应用SPSS18.0软件对上述六个样本进行主成分分析。通过KMO检验和Barlett球度检验(详见附录2),这六个样本的KMO值均大于0.68,Barlett球形检验的卡方统计量显著水平小于0.001,说明原始变量间有共同因素存在,适合使用主成分分析法。根据方差贡献表的结果显示,六个样本只需提取出一个主成分,且该主成分的贡献率均达到88%以上,说明提取一个主成分比较合适,因此本研究将这一主成分用来衡量律所的“声誉”。

对于只提取一个而不是多个主成分的统计处理,主要原因是考虑变量的经济性。正如前文介绍的那样,主成分分析法能够降低整个数据集的复杂程度,让我们本要从多个指标去判断律所的“优”与“劣”,降维到只要一个主成分就能达到我们的排名目的。在本分析中,为何只要一个主成分就够了,而不是两个呢?这是因为统计结果显示,这一个主成分能够区分律所优劣的能力(准确的来说是刻画数据差异性的能力)已经占到了原多个评价指标能够做到的88%(即主成分贡献率)以上。换言之,只要用第一个主成分就可以基本反映个体间的差异,这样既不损失太多信息,又能达到减少指标的目的。根据统计处理的习惯,通常按照累积贡献率不低于某一阈值(如80%)的原则确定提取几个主成分。45统计学界也有一部分学者认为只用第一主成分作为综合评价才合理,英国统计学家肯德尔(Maurice George Kendall)认为“第一主成分能够最大限度地反映样本间的差异,是概括指标差异信息的最佳线性函数,只能用第一主成分对样本综合排序”,参见[英]肯德尔:《多元分析》,中国科学院计算中心概率统计组译,科学出版社1983年版,转引自陈述云、张崇甫:《对多指标综合评价的主成分分析方法的改进》,载《统计研究》1995年第1期。因此,本文只提取一个主成分。

那么,进一步的问题是,如何将这一主成分分析结果与律所“声誉”建立联系并画上等号?其理论基础是建立在吉尔森(Gilson)和克拉克曼(Kraakman)两位教授在1984年共同提出的“声誉中介”(reputational intermediary)理论之上。46Reinier H. Kraakman, Ronald J. Gilson, "The Mechanisms of Market Efficiency", Virginia Law Review, Vol.70, No.4, 1984,pp.549-664.之后,经过“交易成本工程师”(transaction costs engineer)47Ronald J. Gilson, "Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing", The Yale Law Journal, Vol.94, No.2,1984, pp.239-313.和“看门人”(gatekeeper)48“看门人”的一般性理论,可参见Reinier H. Kraakman, "Gatekeepers: The Anatomy of a Third Party Enforcement Strategy", Journal of Law, Economics, & Organization, Vol.2, No.1, 1986, pp.53-104。关于证券市场中的“看门人”,可参见[美]约翰·科菲:《看门人机制:市场中介与公司治理》,黄辉、王长河等译,北京大学出版社2011年版,第1—64页。等理论机制的解释和完善,该理论发展成为一个较为成型的理论。概括说来,声誉中介理论认为,为了解决发行人与投资者因信息不对称导致双方交易难以达成合意的问题,此时需要第三方即中介机构的介入对发行人提供的信息真实性进行担保,中介机构以自身的声誉为发行人披露的信息做背书,通过降低信息成本从而促成发行人与投资者完成交易。基于这一理论学说,我们能够推论:(1)律所将自身的声誉“出租”给发行人,通过扮演“交易成本工程师”降低信息成本从而增加了交易的价值,因此声誉是有价值的,律所通过收取法律顾问费补偿自己所做的声誉担保。那么,背书的律所声誉越高,投资人对于发行人披露信息的真实性越认可,对证券的投资价值评价也越高,律所声誉担保的补偿也越高。(2)与此同时,发行人为了取得投资者信任并谋求融资金额最大化,在给定成本的情况下,也更愿意选择声誉高的律所。一些经验研究也部分证实了上述的推论。49Karl S. Okamoto, "Reputation and the Value of Lawyers", Oregon Law Review, Vol.74, No.1, 1995, pp.15-55; Michael Bradley, D. L. S. Irving , and M. Gulati, "Lawyers: Gatekeepers of the Sovereign Debt Market?", International Review of Law and Economics, 2014, pp.150-168.基于此,声誉高的律所,通常所参与的IPO业务量多,收费也高。考虑到律所人合性较高,因此高声誉的律所通常会聚集一批精英律师,同时也会招徕更多的追随者。综上所述,本文在“声誉中介”这一理论体系下选取了与律所声誉密切相关的评价指标,通过主成分分析法提取出的这个主成分,在统计技术上糅合了上述几个指标,可以合理解释为衡量律所声誉的恰当指标。

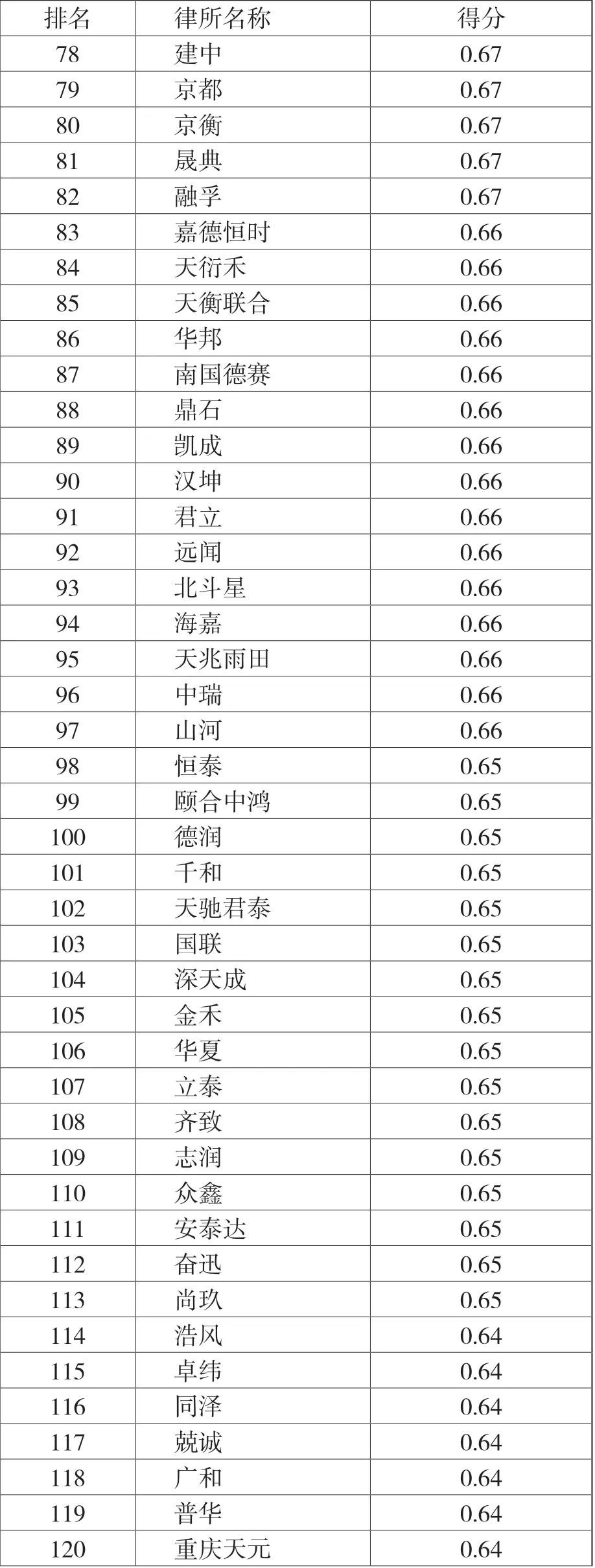

统计结果显示,六个样本的声誉评价结果并没有显著差异。我们最后决定用样本六的发审委人次、2005—2017年IPO数和2005—2017年业务收入总计三个要素作为我们主成分分析的依据,并把结果在表4报告。

表4 中国律所IPO业务声誉排名

续表

续表

续表

值得注意的是,由于主成分分析过程中为了消除不同指标间的量纲影响和数量级差异的影响,需要对数据进行标准化处理,数据标准化后会出现负值,因此主成分的值有正有负,为避免产生“声誉存在负值”的误解,本文对主成分得分进行正化处理(即实际得分的数值加1)。由于我们已经根据“声誉”主成分得分对律所进行了排名,排名结果一目了然,因此我们在本文中不再对各个律所的情况进行解读并划分“三六九等”,反之,把这个主观解读的权利交给读者行使。50我们提醒读者不要对律所“声誉”得分数值进行过分或错误解读,例如将得分4的律所甲和得分2的律所乙进行比较时,可以评价律所甲的声誉比律所乙高,但不能简单粗暴地认为律所甲要比律所乙好一倍,这是因为在统计学意义上主成分得分仅对排名具有指导意义,这与我们日常生活经验保持一致——在对某一类事物进行抽象评价时通常是“孰优孰劣”而非“这个比那个好几倍”。

(四)不同评价方法的排名对比

我们在前文提到,对律所的IPO业务声誉可以有不同的测量方式,或者用单一市场份额数,或者用主成分分析法。为了直观地对比不同评价方法下的评价结果,我们将三种不同评价方法——主成分分析法、市场份额法(IPO数)和市场份额法(收费金额数)——所得到的前十名律所及相关指标呈现在表5中。

表5 不同评价方法下的前十名律所排名情况(2005—2017年)

从表5看,三种评价方法在整体上差别不大,在个别律所的排名上有所差异。我们可以对比几家律所:(1)中伦vs.金杜——若按照单一指标法(无论是IPO数抑或是收费金额)进行排名,金杜的排名均高于中伦,但当我们把两个指标结合起来评价时,不难发现两家律所收费总金额相差不大,但中伦的平均收费要高于金杜,此时主成分分析法拉高了中伦的排名,认定中伦的整体声誉要高于金杜;(2)竞天公诚vs.君合——竞天公诚IPO数仅比君合多3单,但君合的总收入远超竞天公诚近3500万元,这是因为君合的平均收费要高于竞天公诚,此时主成分分析法拉高了君合的声誉分数;(3)天元vs.竞天公诚——两家律所收费总金额基本相当,但是天元所服务的IPO数要少于竞天公诚,同样主成分分析法拉高了天元的声誉。通过比较,我们可以直观地认识到,主成分分析法对律所的排名,相较单一指标法更为准确、全面、可靠。

六、迈向“行政+市场”的双轨律所声誉评价体系

本文的主要目的是创设一种相对客观科学的量化分析方法,对为IPO提供法律服务的中国律所的声誉进行量化分析,并报告结果。借鉴对券商和会计师事务所的声誉分析,我们在本文中应用了主成分分析法,把律所的业绩表现和关系资源等因素同时纳入一个分析框架中去,并对2005年之后还活跃在IPO市场上的169家律所的声誉进行了量化排名。虽然这种基于市场数据所形成的声誉分析方法并非是十全十美的,但是对已有的评价方法的重要补充。

正如文章在开头所指出来的,对于律所的评价方法是多样的,也应该是多样的。在美国这样的法律服务业发达成熟国家,市场数据相对充分,评价的方法更加侧重市场导向。在中国,无论是律师行业,还是证券市场,都是新兴行业。在这样一种语境中,行政监管有其必要性,包括对律师行业的行政评估。在市场声誉机制无法发挥功能的地方,虽然行政评价无法对律所做非常细致的划分,但是可以、也应当有职责驱逐“劣币”。同时,也只有让市场导向的评价体系发展起来,才可能让“良币” 发挥更好的功能。所以,在目前的这样一个发展阶段,更应该有一种多元化的律所声誉评价体系,确切地说就是“行政+市场”的双轨律所声誉评价体系,互为犄角,推动律所行业的蓬勃发展,并在同时服务于即将全面铺开的新股公开发行体系。