明洪武时期的田赋量考察

程利英

(河南财经政法大学经济学院 河南 郑州 450046)

田赋即农业税,在中国历代的传统税制中,田赋是最重要的组成部分。明代是中国历史上第一个保留下来系统的、较全面的田赋统计数字资料的朝代。众所周知,明洪武时期的田赋量很高,但该期的田赋情况具体如何,有什么特点,笔者拟从户口、田地面积、税粮总量等方面,来对明代洪武时期的田赋量进行分析考察。

一

明代全国田土的分布情况与人口分布情况基本相同,主要集中在南直隶以及浙江、湖广、河南、江西、山东、山西、陕西、北直隶等地。边远地区的四川、云南、贵州、广东、广西、福建等省,在册的田地数量相对较少。[1]制定赋税时,“稽故定制,以天下之垦田定天下之赋税,因其地宜,立为等则。征之以夏者谓之税,征之以秋者谓之以粮。其额数则具于黄册,总于户部;其征输期限则责之藩服州县。”[2]即实行两税法。太祖即位后定田赋,“租曰夏税,曰秋粮,凡二等,夏税无过八月,秋粮无过明年二月。夏税曰米麦,曰钱钞,曰绢。秋粮曰米,曰钱钞,曰绢。”[3]以米、麦为主,而丝绢与钞次之。洪武四年(1376),下令天下税粮可根据各地生产的实际情况,“以银、钞、钱、绢代输。银一两、钱千文、钞一贯,折输米一石,小麦则减值十之二。棉苧一疋,折米六斗,麦七斗。麻布一疋,折米四斗,麦五斗。丝绢等各以轻重为损益,愿入粟者听。”[3]“洪武初,令田起课,每亩官田五升三合五勺,民田三升三合五勺,重租田八升五合五勺,没官田一斗二升,”[2]又令“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之。麻亩征八两,木棉亩四两。栽桑以四年起科。不种桑,出绢一匹。不种麻以木棉,出麻布、棉布各一匹。此农桑丝绢所由起也。”[3]

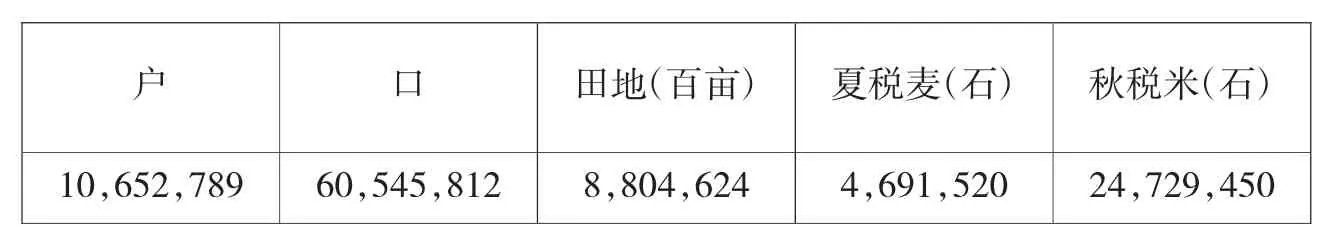

现根据梁方仲的统计,以洪武十四年、二十四年、二十六年为例,考察洪武年间天下田赋总量情况。见表 1、2。

从表1和表2可见,从洪武十四年到二十六年,户、口数量变动不明显,但田地亩数到洪武二十六年增加明显。田赋总数,分别为26,105,251石,32,278,983石和29,420,970石,整体处于增长状态,其中洪武二十四年的数据最大,两年后的田赋总数又减少了2,858,013石。

表1 洪武十四年、二十四年天下田赋总量情况

表2 洪武二十六年天下田赋总量情况

二

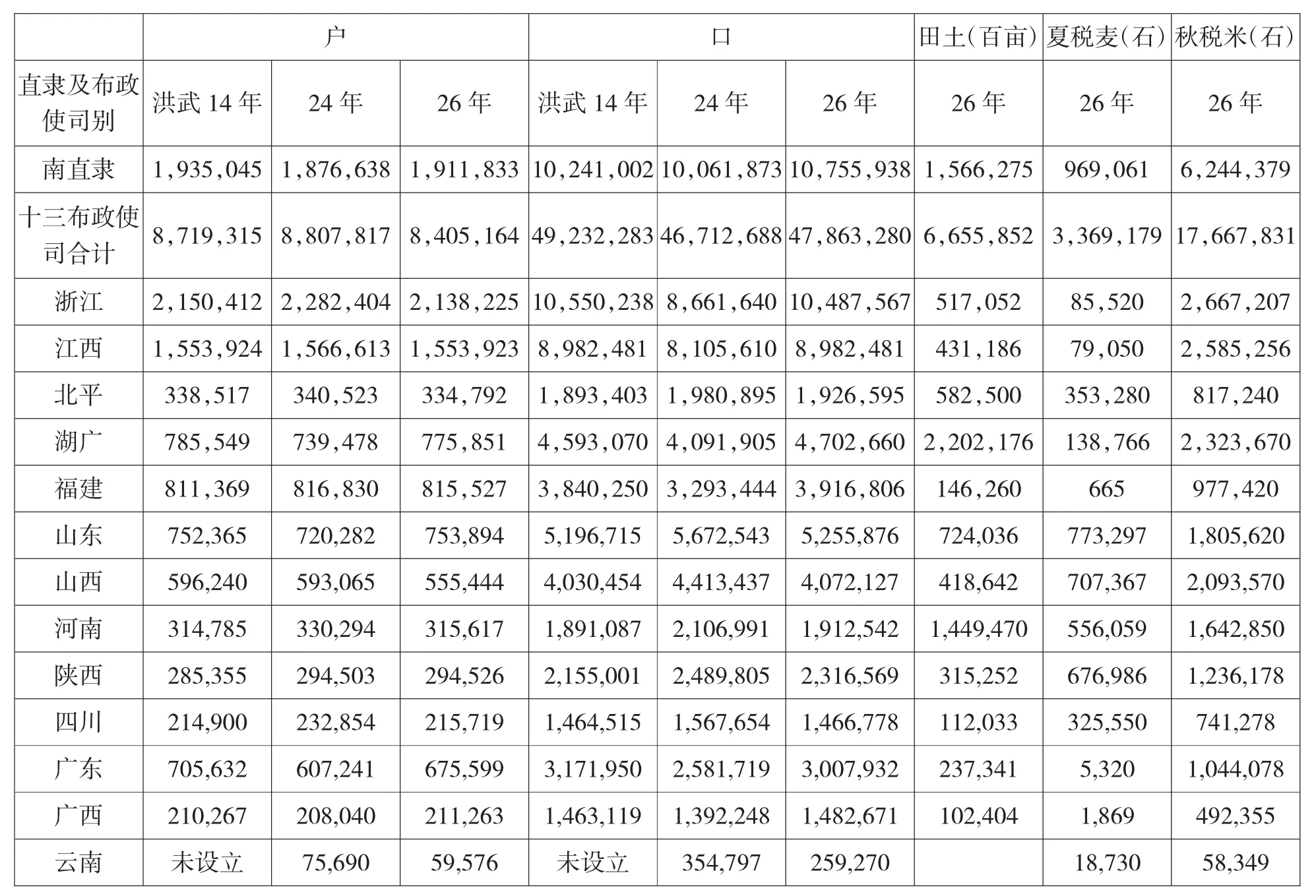

再看洪武时期全国各地田赋收入情况,还以洪武十四年、二十四年、二十六年为例,见表3。

表3 洪武十四年、二十四年、二十六年全国各地田赋收入情况

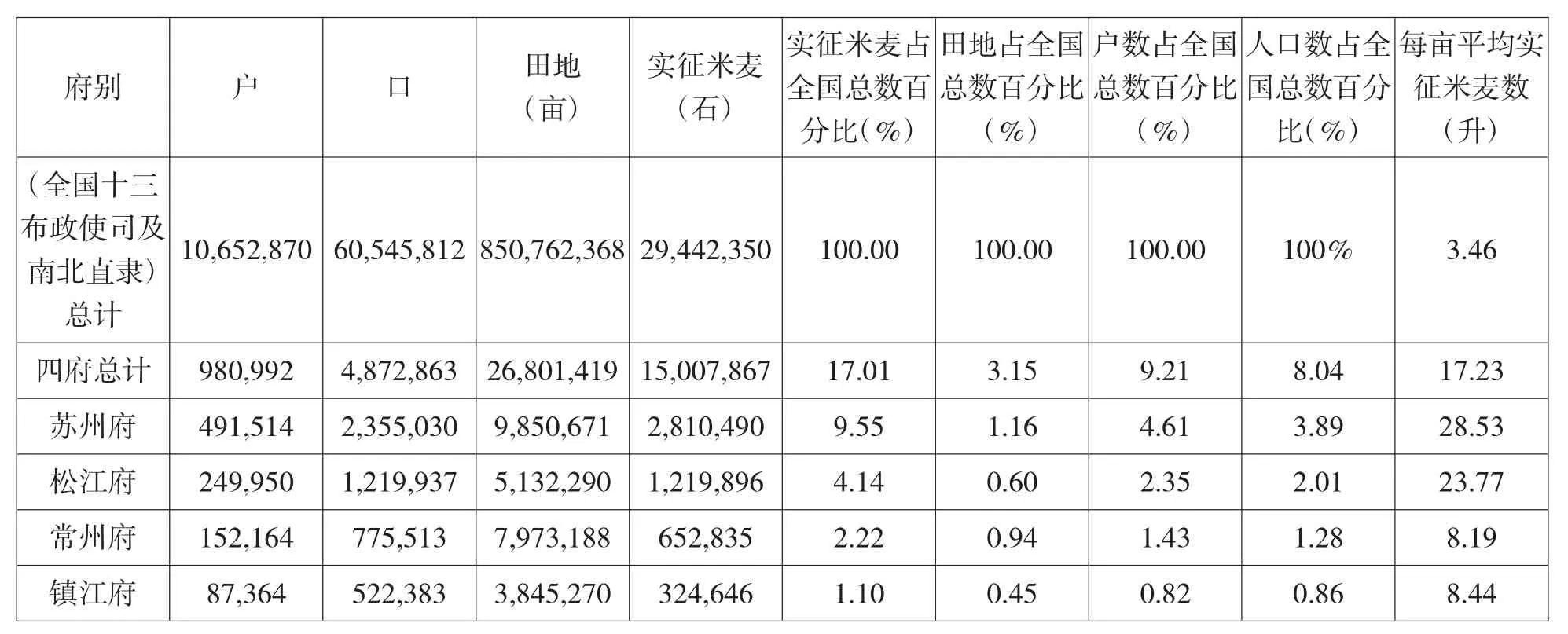

由表三知,从户数和人口数来说,洪武十四年中,浙江省都占第一位,其次是南直隶,再次是江西省,最少的是广西省,永乐朝始称为北直隶的北平布政使司户、口数皆在全国排名靠后,倒数第五位。到洪武二十四年,户数仍是浙江省最多,然后是南直隶和江西省,但人口数却是南直隶第一,浙江第二,江西第三,洪武十五年设立的云南布政使司户口数最少,北平布政使司户数倒数第六,人口数倒数第四。洪武二十六年,在全国十三个布政使司和京城南直隶之中,户数依然是浙江省第一,接下来是南直隶和江西,人口数量排序与洪武二十四年同。北平布政使司户数倒数第六,人口数倒数第五,从洪武十四年到二十六年,户、口数变化不大。也就是说,整个洪武时期,浙江、南直隶和江西都是户口数最多的地区,户数超过了百万,人口数超过千万,而户数最少的地区才五万余,人口仅二十多万。且南直隶人口数呈逐渐增多趋势,洪武后期,已占全国第一位。再看田土面积和交纳税粮数(因洪武十四年和二十四年的统计数字史无记载,故仅以洪武二十六年为例),就田土面积而言,户数和人口数全国仅排第五的湖广省却占第一,远多于浙江、江西及南直隶,北平布政使司排名第五。就税粮来说,南直隶占全国第一位,为7213440石;山西占第二(户数第八,人口数第六),为2800937石;浙江第三,为2752727石;江西第四,为2664306石;山东第五,为2578917石;湖广仅第六,是2462436石;北平布政使司1170520石,占第九位,云南税粮是77079石,为全国最少地区。即户数第二、人口数全国第一、田土面积约是湖广三分之二的南直隶每年田赋量大大高于全国其他地区,可见其赋税之重。同时,仍以洪武二十六年为例,我们也从表4知,苏、松、常、镇四府又是直隶各府州中赋税最重的地区,实征米麦,四府总计 15,007,867石,占全国总数百分比17.01%。而四府的田地亩数共 26,801,419 石,占全国总数百分比3.15%,达到每亩平均实征米麦数 17.23升,苏州府更高达 28.53升,远远超过全国的每亩平均实征米麦平均数3.46升,苏州府田赋尤重,由此可见一斑。

表4 洪武二十六年苏、松、常、镇四府赋税状况

三

洪武时期的田赋率各地不同,差别很大。虽然国初朱元璋已规定了田赋科则,而且从理论上讲是根据田地面积来征田赋的,但实际上许多地区都没按照这个标准。田赋的征收,大有轻重的不同。膏腴之地,就会视为收入的重心。如江南地区,征收的田赋数就比《明史·食货志》所记的则例高出许多,“每亩四五斗、七八斗至一石以上。”[4]“司农卿杨宪又以浙西地膏腴,增其赋,亩加二倍。故浙西官、民田视他方倍蓰,亩税有二、三石者。大抵苏最重,松、嘉、湖次之,常、杭又次之。”[3]可见不是按田地多少征收。《日知录》也如是记:“洪武中天下夏税秋粮以石计者总两千九百四十三万余,而浙江布政司二百七十五万二千余;苏州府二百八十万九千余,松江府一百二十万九千余,常州府五十五万二千余。是此一藩三府之地,其田租比天下为重,其粮额比天下为多。”[4]全国田赋不均主要和各地经济发展水平有关。南直隶地区,是明代经济最为活跃的地区,比较富饶,在明代经济中占有重要地位。自宋元以来,该地区经济就日益重要。明朝初建,北方地区久经战乱,残破不堪,经济恢复很慢,国家的财政收入主要依赖于江南地区,南直隶地位更是举足轻重。至于苏松二府,虽然该地区的赋税至迟从唐代起就高于其他地区从而在政府的财政收入中占据很大的比重,但作为苏松赋重这个论点的提出,却是在明代,原因是明代进一步提高了税粮征收量。按照清人的计算,明代的“苏州税额,比宋则七倍,比元犹四倍”,而且与其他地区相比,不平衡的差距也更为悬殊[5],这些我们可从上表发现。所以说富足的苏松地区就成了洪武时期田赋征收中的重中之重区域了。除了经济发达这个重要因素外,“苏、松、嘉、湖,怒其为张士诚守,乃籍诸豪族及富民田以为官田,按私租薄为税额。”[3]即同其他地区民田相比,该地每亩民田要多收二升税粮,也是该区赋重的一个因素。

四

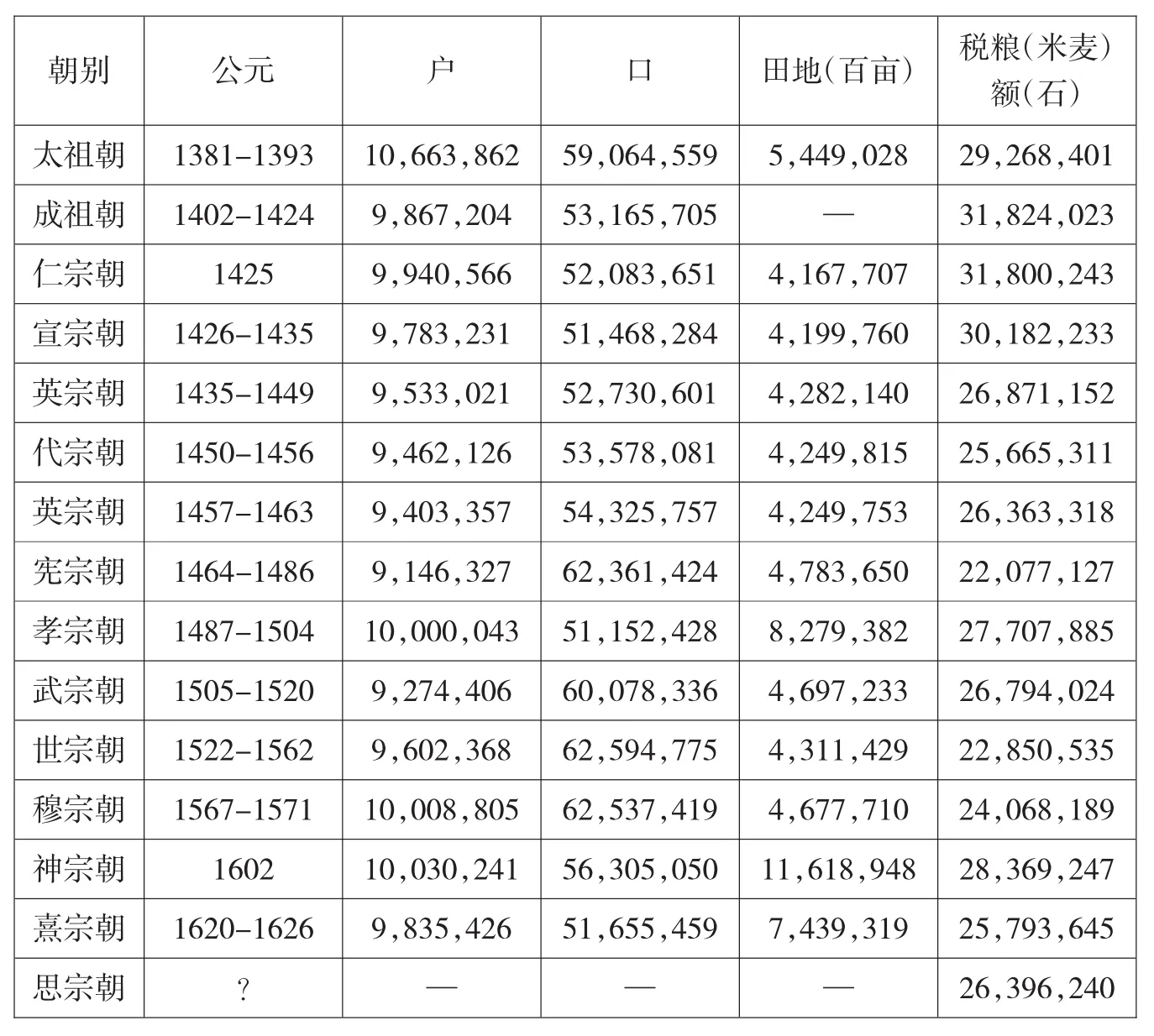

以上对洪武时期的田赋量进行了分析,其数额是很大的。那么,洪武时期的田赋量是不是有明一代最高的呢?下面选择明代历朝户口、田地、田赋的平均数列表来进行直观比较,见表5。

由表5知,有明一代,洪、永、熙、宣四朝的田赋量最高。《明史·食货志》也载:“洪、永、熙、宣之际,百姓充实,府藏衍溢。盖是时,劭农务垦辟,土无莱芜,人敦本业,又开屯田、中盐以给边军,餫饷不仰藉于县官,故上下交足,军民胥裕。”[6]四朝比较而言,洪武时期户口与耕地多,田赋数量少。究其原因,首先要考虑到明朝初建时的实际情况。继续增加。尽管田地没有增多,但五谷丰登,财富充溢,国家征收的田赋数量也相应提高。其次,明太祖的多次蠲免赋税也在一定程度上影响了田赋的数量。赋税蠲免,有恩蠲,有灾蠲。历代开国君主,都比较重视与民休息,轻徭薄赋。朱元璋“尝亲历田野”,早在吴元年(1367年)正月,见人民久困兵革,土地荒芜,失业者多,生息未遂,经济凋弊。又江左之地供需百出,“譬之触热者思得清凉,冒寒者思就温燠,为之上者固当念之。”遂免太平府租赋二年,应天、宣城等处租赋一年。五月,又念及“中原之民,流离颠沛,尚无所归。”特命中书省:凡徐、宿、濠、泗、寿、邳、东海、安东、襄阳、安陆郡县及今后新附土地人民,桑、麻、谷、粟税粮、徭役,令有司尽行蠲免三年。明朝建立后,明太祖仍然行仁政,采取休养生息的策略。“凡四方水旱辄免税,丰岁无灾伤,亦择地瘠民贫者优免之。凡岁灾,尽蠲二税,且贷以米,甚者赐米布若钞。”[3]朱元璋认为,元末战乱,造成了生民涂炭,死亡既多,休餋难复。现在国势已定,天下次第而平,应采取休养生息之策,息民之力。洪武元年正月,他还告戒前来朝见的全国府、州、县官说:“天下初定,百姓财力俱困,譬犹初飞之鸟,不可拔其羽,新植之木,不可摇其根,要在安餋生息之。惟廉者能约己而利人,贪者必朘人而厚己。况人有才敏者,或尼于私;善柔者,或昧于欲,此皆不廉害之也。尔等当深戒之。”[10]洪武二年,思齐鲁之民“当元之末,疲于供给;今既效顺,何忍复劳!已将山东洪武元年税粮免徵。不期天旱,民尚未苏,再免今年夏秋税粮。”“北平、燕南、河东、山西之民,久被兵残,困于徵歛,尤甚齐鲁,今年税粮亦与蠲免。”“河南诸郡,……理宜优恤。其北京、河南除徐、宿等州已免税粮外,西抵潼关,北界大河,南至唐、邓、光、息,洪武二年夏秋税粮,一体蠲免。有司更加存恤,以副朕怀。”[11]同时下令免去畿内诸郡税粮。洪武三年三月,免去应天、徽州等十六府州、河南、北平、山东三省税粮[12]。五月,免苏州逋负秋粮三十万五千八

表5 明代历朝户口、田地、田赋的平均数

“国初之充裕在勤农桑”[6],经过元末以来二十年长期战乱之后,全国各地尤其是“中原诸州,元季战争受祸最惨,积骸成丘,居民鲜少”[7],生产力遭到严重破坏,社会经济严重凋敝。虽经太祖大力鼓励垦荒,规定凡所垦之田,作为己业,可免税三年,甚至可以“永不起科”,有必要时,还可官给耕牛、种子助其生产。洪武三年六月,济南府知府陈修及司农官上言:“北方郡县近城之地多荒芜,宜召乡民无田者垦辟。户率十五亩,又给地二亩与之种蔬,有余力者不限顷亩,皆免三年租税。其马驿、巡检司、急递铺应役者,各于本处开垦,无牛者官给之。守御军屯远者,亦移近城。若王国所在,近城存留五里,以备练兵牧马,余处悉令开耕。”[8]得到了批准。四年十一月,中书省奏:“河南、山东、北平、陕西、山西及直隶淮安等府屯田凡官给牛种者请十税五,自备者十税三。”太祖下诏曰“且勿徵,三年后亩收租一斗。”[9]全国的垦田数有了成倍的增长,户口数也显著增加,农业产量和国家财政收入有了大幅度提高,但战争的创伤还没有完全恢复,经济发展水平还是比较缓慢,农业产量也还不是很高,不能用发展生产的手段来保证赋税。其后的三个朝代,也处于明初政治较清明时期,并且生产力有了进一步发展,生产技术进一步提高,农业产量百余石[13]。洪武四年五月,念“江西之民,未归附时,豪强割据,狼驱蚕食,赀财空匮。及归附之后,供亿更繁。今已九年,其为困苦,朕甚愍焉!”[14]遂今年秋粮尽行蠲免,以济民艰。同月,也免去两浙秋粮。[15]五年冬十月,蠲应天、太平、镇江、宁国、广德五府秋粮。[16]洪武七年五月,“上以苏、松、嘉、湖四府近年所籍之田,租税太重,特令户部计其数,如亩税七斗五升者除其半,以苏民力。”[17]九年三月,下诏免山西、陕西今年田租。同时,亦免河南、福建、江西、浙江、北平、湖广及直隶扬州、淮安、池州、安、庆徽州五府税粮[18]。洪武十一年八月,明太祖念应天、太平、镇江、广德诸府州之民“其劳久矣”,“特尽免今年田租以宽民力”[19]。十二年五月,因“广平所属郡邑,天久不雨,致民艰于树艺,衣食不给”,北平今年夏秋税粮,悉行蠲免,以苏民力[20]。洪武十三年三月,虑及“比年苏松各郡之民,衣食不给,皆为重租所困”,命户部减苏、松、嘉、湖四府重租粮额[21]。五月,免去本年全国的田租[22]。洪武十四年冬十月,朱元璋“思创业之初,军需甲仗,皆出于江左之民,其劳甚矣”,决定应天、太平、广德、镇江、宁国五郡该年秋粮,官田减半徵收,民田全免[23]。十六年五月,又免应天、太平、镇江、宁国、广德五府税粮[24]。洪武十八年十一月,因水灾免该年田租“河南二十三万七千五百余石,山东、北平二百五十五万五千九百余石”,“湖广常德府一十万一百十五石”[7]。二十四年秋七月,“今复念前劳,未之能忘”,下诏再免应天、太平、宁国、镇江、广德五府州官租之半[25]。洪武二十八年九月,尽行蠲免山东、直隶应天等五府秋粮,“少报前劳”。[26]二十九年八月,再次免除太平、宁国、应天、广德、镇江五府州县田租[27]。

通过以上分析可知,洪武时期的田赋量很高,但与同样征收田赋量较高的永乐、洪熙、宣德三朝相比,则表现出户口与田地多,而征收田赋的数量较少。就明太祖在位三十一年而言,洪武时期税粮的减免既频繁又范围广、数量大,且直隶应天等五府蠲免的次数最多。史有云:太祖“在位三十余年,赐予布钞数百万,米百余万,所蠲租税无数。”[3]这在一定程度上影响到了每年征收的田赋总量。其后明朝再没有出现如此规模的田赋减免情况。同时,从洪武时期全国各地田赋收入情况来看,南直隶每年田赋量全国最高,赋税最重,下辖的苏、松、常、镇四府,为南直隶赋税最重地区,其中苏州府田赋征收尤重于其他三府。