红松人工纯林3种梢斑螟成虫种群动态分析

牛豪杰,王 琪,严善春

(1.东北林业大学 a.林学院;b.森林生态系统可持续经营教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江省森林保护研究所,黑龙江 哈尔滨 150040)

红松Pinus koraiensis是我国重要的经济树种。据统计,黑龙江省已经进入结实期的红松人工林大约有36 万hm2,每年松子产量经济收入多达30亿元[1]。近年来,红松人工林中果梢害虫频繁发生,梢斑螟Dioryctriaspp.严重危害红松主梢和球果,使主梢分叉流脂或折断、球果腐烂[2-3]。目前,受害的红松人工林面积已达到总面积的65%,且持续增加。受害地区球果被害率达70%以上,在结实量小年,虫害造成的松子产量经济损失可达4亿元。梢斑螟属幼虫,常常多个种类混合发生,每种的生物生态学习性各有不同[4-6];随着气候变暖及林分健康状况的变化,梢斑螟的种团组成也会随之变化。调查确定危害红松果梢的梢斑螟种团组成,明确其生物生态学习性,是对其进行有效防控的前提。

趋光性是鳞翅目夜行性昆虫的重要特征之一。利用害虫趋光性,可以对其进行种群预测预报,了解其生物学规律,也可作为一种防治手段,对害虫进行灯光诱杀。Valtonen 等[7]对鳞翅目昆虫进行灯光诱捕以预测气候条件与昆虫生态种群变化的关系;王建军等[8]用单波长太阳能灯诱捕微红梢斑螟,发现在21:00—23:00 诱虫量占诱虫总数的90.5%。灯光诱杀对雌雄昆虫同样有效,能有效减少害虫的数量,降低害虫交配几率,减少田间落卵量[9-12]。与化学防治等措施相比,灯光诱杀具有经济、简便、不污染环境和延缓害虫抗药性等优点[9-13],是生态林业对害虫管理的有效措施。本研究在2018年6—8月,利用灯光诱捕梢斑螟成虫,结合在红松林采集幼虫,进行梢斑螟种类鉴定和种群动态分析,确定梢斑螟种团组成,掌握其成虫发生特点,为对梢斑螟的有效综合防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

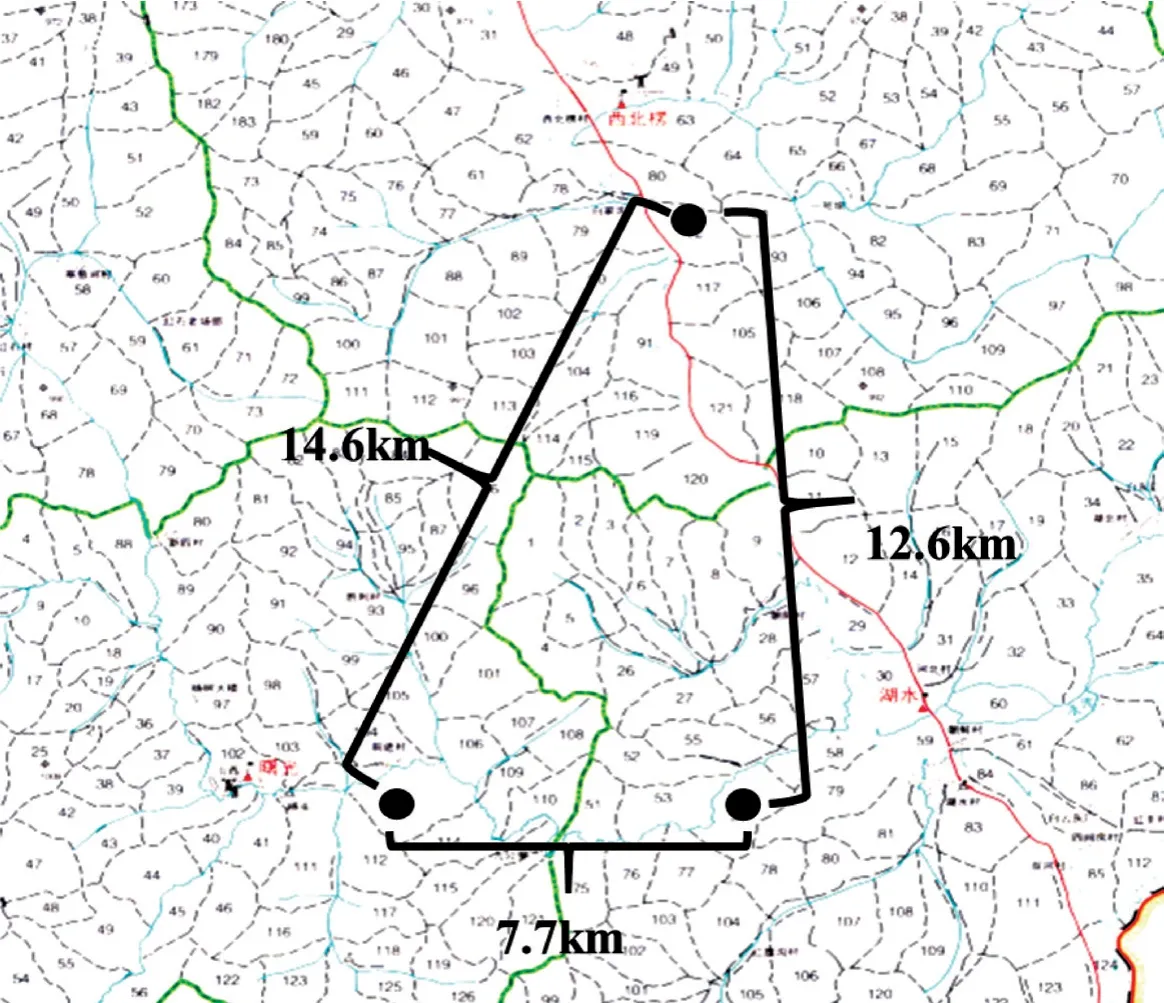

在牡丹江地区林口林业局梢斑螟危害严重的3 个经营所,各选取一块不同林龄的红松人工林,3 块样地的相对位置如图1所示。湖水经营所54林班:45°24′56.4″N,130°14′24.9″E,红松林面积14 hm2,林龄43 a,人工林纯林,坡向北。曙光经营所113 林班:45°24′55.8″N,130°07′43.9″E,红松林面积24 hm2,林龄64 a,人工林纯林,坡向东北。西北楞经营所92 林班:45°29′17.3″N,130°12′02.2″E,红松林面积29 hm2,林龄52 a,人工林纯林,坡向西。

图1 诱捕地点示意Fig.1 The light trapping site

1.2 研究方法

1.2.1 成虫的诱捕

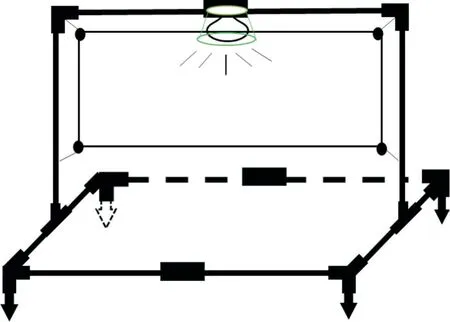

2018年6月20日—7月29日,每天19:00— 23:00 使用诱捕架在红松林缘进行灯光诱捕。诱虫灯挂于诱捕架上(图2),距地面1 m。幕布长3 m,宽1.2 m。用5 mL 离心管收集落在幕布上的成虫,每管1 头成虫,备用。以小时为单位,分别记录19:00—20:00、20:00—21:00、21:00—22:00 和22:00—23:00 各时间段诱捕到的梢斑螟数量。

图2 诱捕架示意Fig.2 The trapping frame

1.2.2 幼虫的采集

2018年6—8月在曙光经营所红松纯林采集带有危害状的枝条和球果,将部分枝条与球果解剖,观察幼虫特征,剩余枝条置于60 目养虫网内水培,球果放在养虫笼中,待其羽化。

1.2.3 种类的鉴定

样品前处理:将成虫的整个腹部取下,放入10%氢氧化钠溶液中,用酒精灯水浴加热浸泡10~20 min,待腹部近于透明时取出。将解剖出的外生殖器依次放入体积比浓度为40%、50%、60%、70%、80%、90%、95%、100%的酒精中逐级进行脱水,每次脱水时间为8~10 min。之后用碱性品红染色,并用二甲苯浸泡5~8 min,使其充分透明。最后将外生殖器取出放在载玻片上整姿,做成玻片标本,进行种类的鉴定。分别统计每天4 个时间段每个种类的雌雄数量。

1.3 数据分析

使用单因素分析法(LSD,a=0.05)比较不同地点、不同种类以及不同时间段的梢斑螟种群数量,使用成对样本t检验比较梢斑螟雌雄性比。所有数据均用SPSS 24.0 软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 红松果梢内梢斑螟种团的种类组成

依据标本外部形态,结合生殖器解剖特征,确定危害红松果梢的梢斑螟种团由3 种组成,分别为赤松梢斑螟D.sylvestrella、冷杉梢斑螟D.abietella和微红梢斑螟D.rubella。三者之间的外部形态与外生殖器特征见表1。

表1 3 种梢斑螟成虫外部形态与生殖器解剖特征的比较Table 1 Difference between external morphology and genitalia of three species of Dioryctria

2.2 梢斑螟羽化进度

由图3可以看出:在湖水、曙光和西北楞,赤松梢斑螟、冷杉梢斑螟羽化高峰期均为6月下旬,羽化末期均为7月下旬;赤松梢斑螟的诱捕高峰日分别为6月23日、6月27日和6月28日,冷杉梢斑螟分别为6月27日、6月28日和6月29日,之后种群数量逐渐减少。在湖水,微红梢斑螟的羽化高峰期为6月下旬,其中诱捕高峰日为6月24日,整个诱捕期间种群数量变化不大,均保持较高水平;在曙光和西北楞,羽化高峰期为6月下旬和7月中旬,诱捕高峰日分别为6月29日和7月18日。

图3 3 个地点不同梢斑螟的种群动态Fig.3 The population dynamics of Dioryctria in three sites

2.3 不同地点梢斑螟的种群数量

在湖水、曙光和西北楞,对梢斑螟的诱捕结果见表2。由表2 可以看出,在湖水梢斑螟的种群数量显著多于曙光和西北楞(P<0.05),曙光显著低于西北楞(P<0.05);在湖水微红梢斑螟的种群数量显著高于曙光和西北楞(P<0.05);赤松梢斑螟和冷杉梢斑螟在西北楞种群数量显著高于湖水和曙光(P<0.05)。微红梢斑螟在3 个地点的种群数量均显著多于冷杉梢斑螟和赤松梢斑螟(P<0.05),是该地区的优势种。

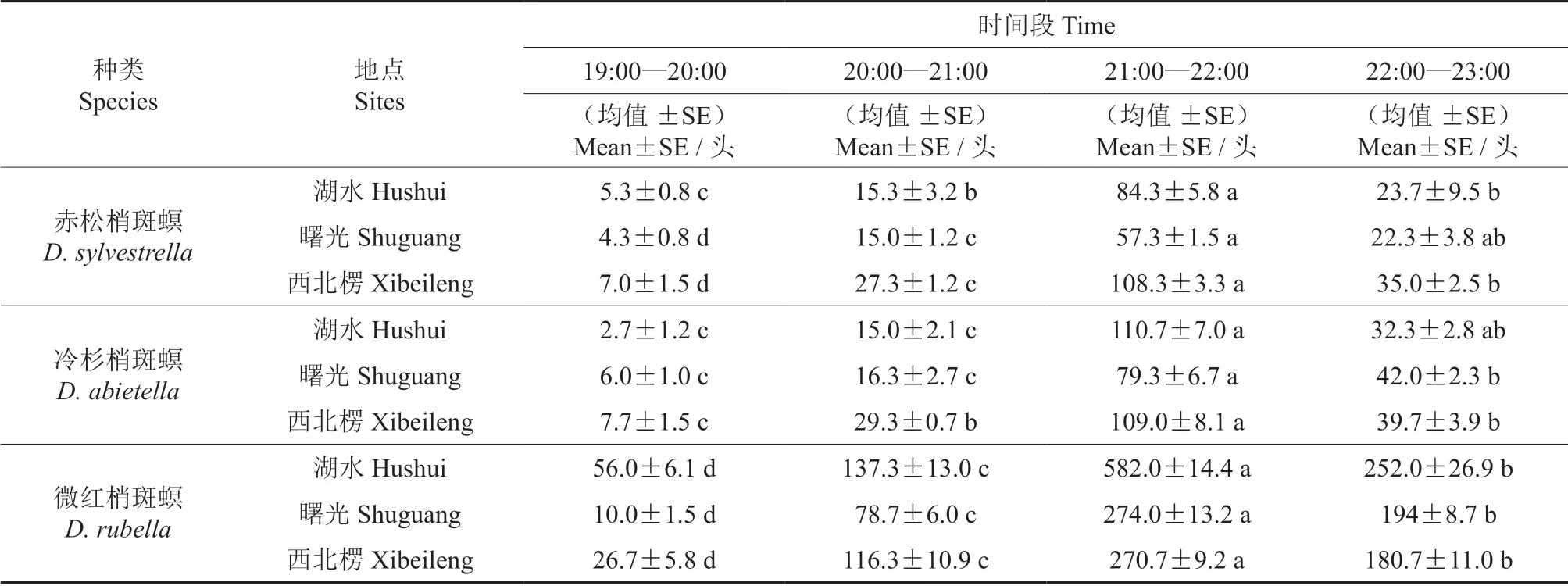

2.4 梢斑螟在夜间不同时间段的种群数量

在3 个地点,3 种梢斑螟在夜间不同时间段的种群数量波动显著,其波动趋势为:21:00—22:00 >22:00—23:00 >20:00—21:00 >19:00—20:00(表3)。3 种梢斑螟在21:00—22:00 时间段的种群数量显著高于其他时间段,在22:00—23:00 时间段的种群数量显著高于20:00—21:00 和19:00—20:00(P<0.05)。赤松梢斑螟和微红梢斑螟在19:00—20:00 这个时间段的种群数量显著低于其他时间段(P<0.05)。

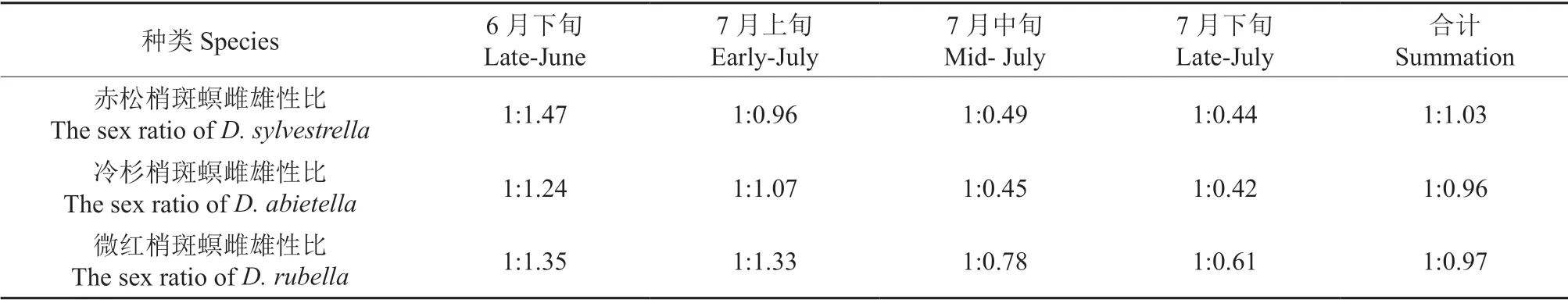

2.5 梢斑螟雌雄性比

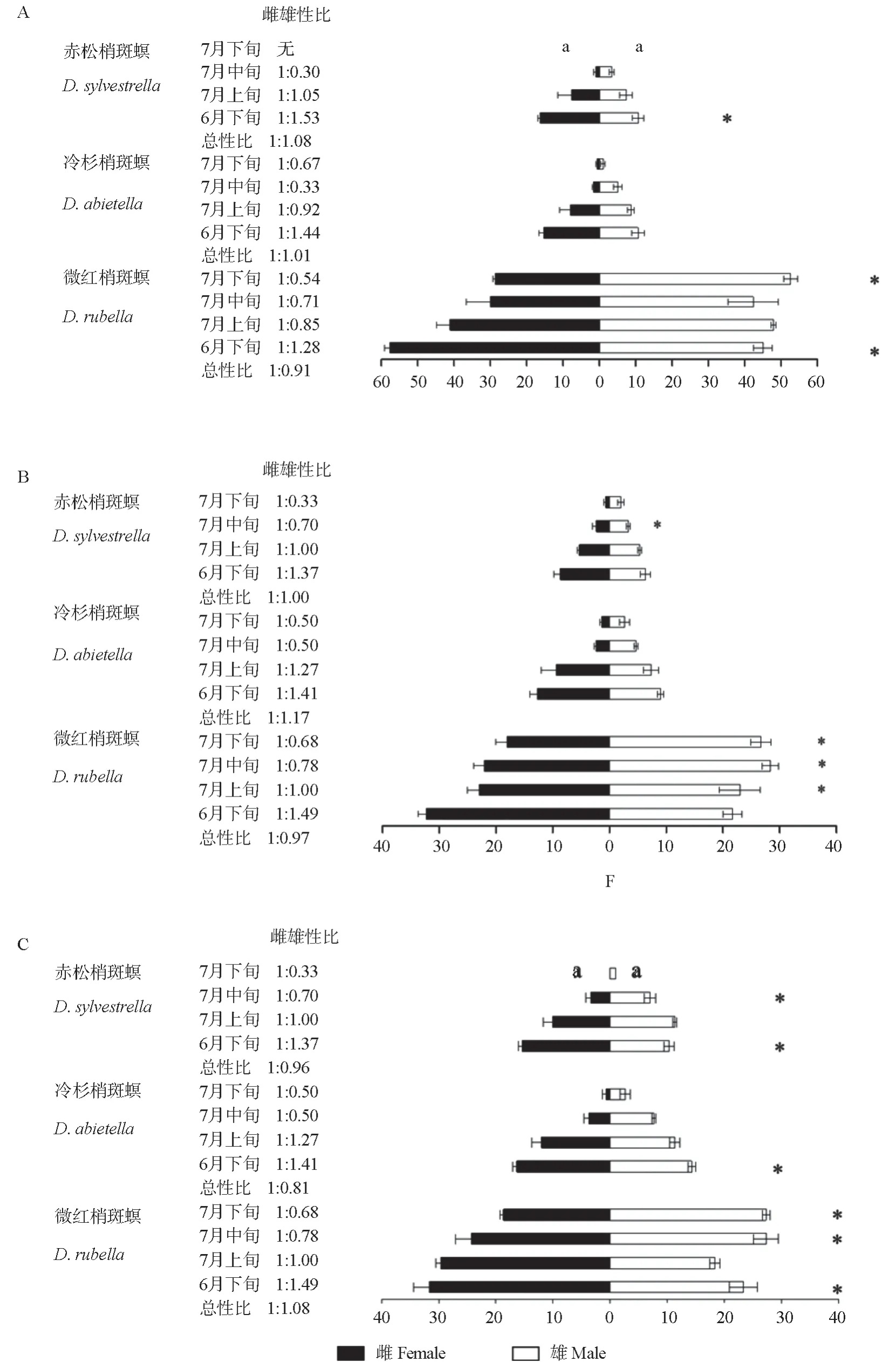

在林口地区(包括湖水、曙光和西北楞),随着季节的推移,3种梢斑螟的雌雄性比波动较大,由开始的小于1,到接近于1,最终大于1,但总的性比接近1∶1(表4)。其中6月下旬和7月上旬雌虫多于雄虫,7月中旬和7月下旬雌虫少于雄虫。在湖水、曙光和西北楞3 个地点,3 种梢斑螟雌雄性比的变化趋势与林口地区的总趋势相似(图4)。

3 结论与讨论

灯光诱捕不仅能对害虫进行防治,而且能对害虫多样性及其种群动态进行监测。依据2018年的调查发现,黑龙江省牡丹江林口地区3 块样地均诱捕到3 种稍斑螟成虫。赤松梢斑螟始见日为6月2日,羽化高峰期为6月下旬,羽化末期为7月下旬。冷杉梢斑螟始见日为6月2日,羽化高峰期为6月下旬,羽化末期为7月下旬。微红梢斑螟始见日为5月30日,羽化高峰期为6月下旬和7月中旬,在整个诱捕期种群数量都保持较高水平。其中赤松稍斑螟和冷杉稍斑螟成虫羽化的初始期、高峰期和羽化末期与徐波等[2]在林口林业局红石、曙光、西北楞、刁翎经营所调查的结果一致,但当时并没有发现微红稍斑螟,因此推测微红稍斑螟是2010—2018年传入黑龙江省,其具体的传入方式有待进一步调查。

表2 3 个地点不同梢斑螟的种群数量†Table 2 Population of Dioryctria of three forest farm with light trapping

表3 3 个地点不同时间段梢斑螟成虫种群数量†Table 3 Population of Dioryctria with light trap at different periods in three sites.

表4 林口林区3 种梢斑螟雌雄性比Table 4 Analysis of sex ratio of Dioryctria in Linkou forest area

从调查结果可见,微红梢斑螟的危害周期较其他2 种梢斑螟长,种群数量大,危害最严重。尤其在42年生红松的诱捕数量显著多于52年生和64年生红松。许多研究也表明,林龄与害虫危害密切相关。夏固成等[14]研究发现落叶松红腹叶蜂主要危害20 a 以上成熟林,20 a 以下受害较轻。田恒德等[15]在安徽石门山林场马尾松与油桐混交林林中调查发现5~8年生马尾松幼树受害最重,其主要原因与林分郁闭度及被害寄主的生长状况有关。张金虎[16]的研究表明,30年生、40年生为红松结实盛期,其之后结实量随林龄增大有所下降,40年生红松球果大小及种子数量显著高于50年生红松林。因此,可见微红梢斑螟更喜危害长势较好的壮龄林。

图4 3 个地点3 种梢斑螟随季节变化的雌雄性比Fig.4 Analysis of sex ratio of three species of Dioryctria in three sites with seasonal variation

梢斑螟夜间不同时间段的种群数量监测发现,21:00—22:00 是3 种梢斑螟活动的主要时段,这个时段的种群数量显著多于19:00—21:00 和22:00 以后(P<0.05)。王国兴等[17]在南京室内观察微红梢斑螟成虫的生活习性时,发现微红梢斑螟活动和性行为的主要高峰期为21:00—23:00;王建军等[8]在辽宁使用单波长太阳能灯对微红梢斑螟进行诱杀,结果表明在21:00—23:00 这个时间段诱杀数量最多。在昆虫种类相同、刺激物(灯光)相同的情况下,二者的研究结果与本研究结果相差 1 h。推断影响其活动时间节律产生差异的主要原因是林间温度。有许多研究表明,温度能够影响鳞翅目螟蛾科发育周期及行为节律。罗妹等[18]研究了温度对亚洲玉米螟生长发育、繁殖和求偶行为的影响,22~28 ℃是玉米螟活动及发育的适宜温度,16 ℃以下玉米螟发育停滞。早熟禾拟茎草螟种群生长繁殖最适宜的温度为26~30 ℃[19]。可见,多数螟蛾活动温度适宜范围为20~30 ℃。牡丹江6—7月诱捕期间22:00 的夜平均温度约为20 ℃,在23:00 时温度低于20 ℃,温度过低导致梢斑螟成虫活动能力下降,因此在22:00 以后诱捕的成虫数量显著降低。

雌雄性比会对昆虫的交配产卵等繁殖行为产生影响,因此对昆虫未来种群变化趋势的研究具有重要意义。宫亚军等[20]研究发现小菜蛾在雌雄1∶1 状态下雌蛾产卵量和孵化率最高,随着雌雄比的提高,雌蛾的产卵量逐渐减少,孵化率降低。李敏敏等[21]根据草地螟成虫交配潜力及对后代的贡献量比较分析,推测出性比为1∶1~2∶1 时,有利于草地螟种群大发生。本研究结果得出雌雄性比随着季节的推移波动较大,由开始的小于1,到接近于1,最终大于1,但总的性比接近1∶1,因此推测梢斑螟种群发展速度较快。其原因是雌雄性比过高或过低,都会阻碍雄蛾交配繁殖能力的释放或缩短雌雄蛾的寿命,对种群繁殖产生不利影响,而成虫性比为1∶1 时,将有利于昆虫后代幼虫种群生存[22]。

综上所述,微红梢斑螟是3 个地点的优势种,且整个诱捕期间保持高水平的种群数量。红松林内梢斑螟成虫的发生高峰期主要为6月下旬,诱捕的最佳时间为21:00—22:00,梢斑螟总性比接近1:1,推测其种群发展速度较快。不同的生存环境导致梢斑螟有不同的生活史与行为节律,因此在生产实践中应根据当地环境对梢斑螟进行监测和防控管理。