父母冲突对儿童青少年抑郁情绪的影响:有调节的中介模型 *

卢富荣 宋煜静 刘路培 方选智

(山西大学教育科学学院,太原 030006)

1 引言

抑郁是指个体在面对消极事物时产生的悲伤、不开心的情绪状态,严重影响个体的身心健康(阳德华, 王耘, 董奇, 2000)。抑郁是儿童青少年群体中普遍存在的一种情绪问题。2005—2018年间,我国儿童青少年群体中抑郁的比率为12.3%~42.3%(李小彩, 赵丽娜, 杨森焙, 韩娟, 2010; 吴怀能, 王珍, 2 0 1 8),且检出率正在逐年增长(Mojtabai, Olfson, & Han, 2016)。儿童青少年的抑郁与随后消极的社会发展相关,包括不良的社会性发展、认知功能的损害,严重时还会导致自杀(Rock, Roiser, Riedel, & Blackwell, 2014)。因此,儿童青少年的抑郁问题需要引起关注。

父母冲突(marital conflict)是指夫妻之间因为态度、兴趣或目标等方面存在分歧或矛盾而发生的言语或非言语形式的攻击行为(池丽萍, 王耘,2002)。夫妻关系被认为是家庭和谐的核心,是孩子发展的关键因素(Cox & Paley, 2003)。两项元分析文献也表明父母冲突是影响儿童青少年发展的风险因素(Buehler et al., 1997; Reid & Crisafulli,1990)。长期处于高父母冲突环境中的孩子,更容易产生焦虑、抑郁等负面情绪(Yap & Jorm, 2015),尤其是父母之间的显性冲突,如频繁的身体冲突和语言攻击更容易导致孩子的抑郁情绪。且这种消极影响无论在童年期还是以后的生活中都一直存在(Brumariu, 2015)。虽然父母冲突对儿童青少年抑郁的影响得到了实证研究的支持,然而有关“父母冲突如何影响抑郁”以及“在何种条件下对抑郁的影响更明显”有待进一步深入研究。

家庭系统理论(Minuchin, 1985)认为,家庭是一个动态的整体系统,各个亚系统之间相互影响,其中一个系统受到破坏,其他系统的运行也会受损。除了夫妻关系,亲子关系也是家庭中的一个重要因素。间接作用观点认为,父母冲突通过破坏家庭系统中的其他子系统,如亲子系统,来影响孩子的发展(池丽萍, 王耘, 2002)。“溢出假设”认为父母冲突中的愤怒、敌意会“外溢”到亲子关系中,破坏正常的亲子交往模式(Erel &Burman, 1995)。实证研究也表明,紧张的亲子关系、剧烈的亲子冲突不利于儿童青少年的心理健康(Stafford, Kuh, Gale, Mishra, & Richards, 2016)。而良好的亲子依恋可以修复伤害性事件对个体的伤害,是预防儿童青少年抑郁的重要保护因素(Bannink, Broeren, van de Looij-Jansen, & Raat,2013)。基于此,可以推测,亲子关系可能是父母冲突影响抑郁的一条中介路径。

父母冲突可能会通过亲子关系的间接路径对抑郁产生影响,这种影响在不同条件下会不会存在差异?因此,有必要考察父母冲突通过亲子关系对抑郁的影响是否受到其他因素的调节,这有利于解释“父母冲突何时作用更明显”,以深入探究父母冲突对抑郁的影响机制。根据人-情境交互作用理论(the person-context interaction theory),情境因素(如亲子关系)可能与个人因素交互作用,对个体的发展产生影响(Magnusson & Stattin,1998)。自尊(self-esteem)作为自我系统的核心成分,是个体对自我和自我价值的整体态度、评价和信念(Rosenberg, 1965)。Sowislo 和Orth(2013)的一项关于自尊与抑郁的元分析表明,自尊是抑郁的预测因子。且实证研究也表明,低自尊个体有更多的抑郁、焦虑情绪(Bajaj, Robins, &Pande, 2016)。基于此,本研究将自尊这一个体因素作为调节变量来考察其在父母冲突通过亲子关系的中介作用影响抑郁机制中的作用。调节模式包括“雪中送碳”模式和“杯水车薪”两种模式(刘丹霓, 李董平, 2017)。“雪中送碳”模式是指,积极的特质能够缓冲风险因子的负面影响,自尊的保护作用在父母冲突较高和亲子关系较差时更加明显。而“杯水车薪”模式是指,积极的特质不能缓冲风险因子的不利影响,反而还会减弱其他保护因素的作用,自尊的保护作用在父母冲突较低和亲子关系较好时更加明显。

基于上述分析,本研究提出一个有调节的中介模型(见图1)。

图1 研究理论模型

2 研究方法

2.1 被试

采用方便取样法,选取山西和河南两省六所学校的中小学生为被试。经过学校和学生父母的知情同意后,由经过培训的研究生以班级为单位进行测试,学生完成后当场收回。本次调查共发放问卷3000 份,收回有效问卷2823 份,有效率为94.10%。有效被试平均年龄为11.92 岁(SD=1.92岁)。小学生1293 名(45.80%),初中生1530 名(54.20%)。男生1267 名(44.88%),女生1489 名(52.75%),性别数据缺失67 份。独生子女779名(27.59%),非独生子女2010 名(71.20%),是否独生数据缺失34 份。

2.2 研究工具

2.2.1 父母冲突问卷

2.2.2 亲子关系量表

采用“中国儿童青少年心理发育特征”调查项目的亲子关系量表测量亲子关系(董奇, 林崇德,2011),该量表有23 个题项,采用5 点计分,包括满意、烦恼、亲密、情感、冲突、工具性帮助、价值肯定、陪伴八个维度。将烦恼、冲突两个维度的题目反向计分,总分越高表明亲子关系越好。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.92。验证性因素分析结果表明问卷的结构效度良好(χ2/df=15.22, CFI=0.92, GFI=0.91, NFI=0.92,IFI=0.92, RMSEA=0.07)。

2.2.3 自尊量表

选用Rosenberg 的自尊量表调查儿童青少年的自尊水平(汪向东, 王希林, 马弘, 1999)。该量表共10 个题项,采用4 点计分,分值越高,表示个体的自尊水平越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.85。验证性因素分析结果表明问卷的结构效度良好(χ2/df=12.96, CFI=0.97,GFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.97, RMSEA=0.07)。

2.2.4 抑郁量表

采用“中国儿童青少年心理发育特征”调查项目的简版儿童青少年抑郁量表(Short Version of Children’s Depression Inventory, CDI)测量儿童青少年的抑郁情绪(董奇, 林崇德, 2011)。该量表有10 个题目,可用于测量7~17 岁儿童青少年的抑郁情绪。其中5 个题目为反向计分,分数越高代表抑郁程度越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.93。验证性因素分析结果表明问卷的结构效度良好(χ2/df=12.20, CFI=0.96,GFI=0.98, NFI=0.96, IFI=0.96, RMSEA=0.06)。

2.3 研究程序

主试为经过严格训练的心理学研究生,以班级为单位施测,问卷当场回收。采用SPSS22.0、SPSS 宏程序PROCESS 和Amos21.0 对数据进行处理。

3 结果

3.1 共同方法偏差

由于本研究的问卷均由学生填写,因此可能存在共同方法偏差。为了避免共同方法偏差,本研究在测试过程中采用匿名、正反向计分等方式进行控制。同时使用Amos21.0 进行验证性因素分析,将所有项目进行共同方法偏差检验(周浩, 龙立荣, 2004)。结果显示,χ2/df=21.36,CFI=0.64,GFI=0.55,AGFI=0.51,NFI=0.63,RMSEA=0.15,模型拟合不佳,表明数据不存在共同方法偏差。

整个系统软件架构包含B/S及C/S两种模式,其中C/S以.net框架为基础,采用C#开发;B/S部分采用asp.net开发,数据库为关系型数据库。

3.2 描述性统计分析

首先对各变量进行描述性统计分析,考察各变量在性别、学段、独生与否上是否存在显著差异(见表1)。性别差异方面,儿童青少年的父母冲突总分、冲突频率、冲突强度和亲子关系不存在显著差异;儿童青少年的自尊、抑郁在性别上存在显著差异,男生的自尊显著高于女生,女生的抑郁显著高于男生。学段差异上,儿童青少年的父母冲突总分、冲突频率、冲突强度、亲子关系、自尊和抑郁均存在显著差异。具体表现为,初中生的父母冲突总分、冲突频率、冲突强度及抑郁显著高于小学生;小学生的亲子关系、自尊显著高于初中生;独生与否差异上,儿童青少年的父母冲突总分、冲突频率、冲突强度、亲子关系、自尊和抑郁均存在显著差异。具体表现为,非独生子女的父母冲突总分、冲突频率、冲突强度和抑郁显著高于独生子女;独生子女的亲子关系、自尊显著高于非独生子女。

表1 各变量描述性统计分析(M±SD)

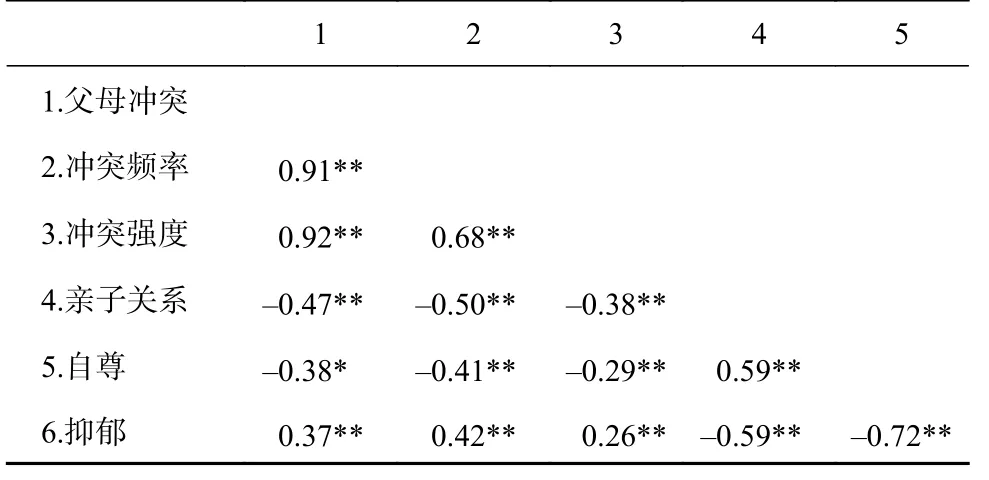

接下来对各变量进行相关分析(见表2),结果发现:父母冲突与各变量均存在显著相关;父母冲突、冲突频率、冲突强度与抑郁存在显著正相关,与亲子关系存在显著负相关,与自尊存在显著负相关。亲子关系与抑郁存在显著负相关,与自尊存在显著正相关。自尊与抑郁存在显著负相关。

3.3 亲子关系在父母冲突对抑郁影响中的中介效应检验

为了检验亲子关系在父母冲突对抑郁影响的中介作用,对数据进行标准化后,将性别、独生与否、学段作为控制变量,使用SPSS 宏程序PROCESS 中的model4 对数据进行分析,结果表明(见表3):父母冲突可以显著正向预测抑郁(β=0.35,p<0.001);将亲子关系纳入回归方程后,父母冲突对抑郁的预测作用仍然显著(β=0.12,p<0.001),父母冲突显著负向预测亲子关系(β=-0.45,p<0.001),亲子关系显著负向预测抑郁(β=-0.50,p<0.001)。ab=0.23,BootSE=0.01,95%的置信区间为[0.20, 0.25],说明亲子关系在父母冲突对抑郁的影响中起到中介作用。其中,中介效应占总效应的比例为:(0.45×0.50)/0.35×100%=64.29%。

3.4 父母冲突对抑郁的影响:有调节的中介效应检验

基于亲子关系的中介作用,继续探讨自尊在中介路径中的调节效应。使用SPSS 宏程序PROCESS进行数据分析。考虑到自尊在多条中介路径上都可能起调节作用,所以使用model59 进行数据分析,将性别、独生与否、学段作为控制变量,对数据进行了标准化处理。结果表明(见表4):在方程1 中,父母冲突和自尊的交互项对亲子关系的预测作用显著(β=-0.03,p<0.05),说明自尊在父母冲突对亲子关系的影响中起调节作用。方程2 的结果显示,父母冲突和自尊的交互项不显著(β=-0.01,p>0.05),说明自尊在父母冲突对抑郁影响的直接路径中不起调节作用。亲子关系和自尊的交互项显著(β=0.09,p<0.001),说明自尊在亲子关系对抑郁的影响中起调节作用。综上,自尊在中介效应的前半段和后半段路径中起调节作用。

表2 各变量的相关系数(n=2823)

表3 父母冲突对抑郁情绪的影响:亲子关系的中介作用(n=2823)

表4 自尊为调节变量的有调节的中介效应检验(n=2823)

为了更加清晰地解释自尊的调节作用,进行简单斜率分析,首先,考察自尊在前半段的调节作用。由图2 可以看出,当自尊水平较低时,父母冲突对亲子关系的负向预测作用显著(bsimple=-0.24,t=-10.82,p<0.001);当自尊水平较高时,父母冲突对亲子关系的负向预测作用依然显著,且预测作用增强(bsimple=-0.31,t=-13.71,p<0.001)。自尊在低父母冲突时对亲子关系的保护作用更大,当父母冲突增加时自尊的保护作用减弱,符合调节模式的“杯水车薪”模式。

为了更加清晰地解释自尊在后半段的调节作用,同样进行简单斜率分析。由图3 可以看出,在自尊水平较高时,亲子关系对抑郁的负向预测作用显著(bsimple=-0.10,t=-4.62,p<0.001);在自尊水平较低时,亲子关系对抑郁的负向预测作用依然显著,且预测作用增强(bsimple=-0.28,t=-12.66,p<0.001)。相对于高亲子关系,自尊在低亲子关系时对抑郁的保护作用更大,符合调节模式的“雪中送碳”模式。

图2 自尊在父母冲突与亲子关系之间的调节作用

图3 自尊在亲子关系与抑郁之间的调节作用

4 讨论

4.1 儿童青少年父母冲突、抑郁的特点

本研究发现初中生的父母冲突显著高于小学生。初中生正处于青春期前期,他们的生理和心理都发生着巨大的变化。与小学生相比,他们面临着更大的学习压力和升学压力。相应地,初中生的父母在亲子沟通、亲子关系、教育问题上也面临着更多的压力,所以初中生的家长也更容易发生冲突。父母冲突不存在显著的性别差异,可见无论是男生还是女生,对父母冲突的感知是一致的,这与以往研究一致(邓林园, 王凌霄, 徐洁,黎坚, 2018)。本研究还发现,初中生的抑郁显著高于小学生。处于青春期的初中生身心发展不平衡,面临着很多心理冲突。他们的学习压力较大,承受着学校、家庭和社会三方面的巨大压力,内部心理冲突和外部的压力使其更容易产生抑郁情绪(阳德华等, 2000)。此外,研究还发现面对父母冲突时,年长的孩子经常会卷入父母冲突中,认为自己有义务让父母停止争吵,这种想法和不成功的尝试会让他们体验到更多的消极情绪,也更容易产生抑郁情绪(Zimet & Jacob,2001)。在性别上,女生的抑郁显著高于男生,这与以往研究一致(Angold, Erkanli, Silberg, Eaves, &Costello, 2002),其主要原因与激素影响、成熟差异、认知风格等因素的差异有关(钟妮, 凌辉, 2013)。

4.2 亲子关系在父母冲突对抑郁影响的中介作用

本研究发现,父母冲突既可以直接正向预测儿童青少年的抑郁,又可以通过亲子关系对抑郁间接产生作用。可见,父母冲突是儿童青少年抑郁的风险因素。家庭风险模型也认为,父母冲突作为一种压力性的事件,会引发一系列的心理健康问题,在内化问题上更多表现为抑郁、焦虑和孤独(Davies, Martin, & Cummings, 2018)。依据情绪安全假说,当孩子处于高冲突环境中时,会体验到较多的恐惧、警惕和悲伤等消极情绪,从而引发抑郁和焦虑等内化问题(Davies & Cummings,1994)。亲子关系在父母冲突与抑郁之间的部分中介作用的研究结果符合“溢出假设”,父母系统中的冲突会“外溢”到亲子系统,从而间接影响孩子的情绪(卢富荣, 张彩, 刘丹丹, 2019; 肖雪, 刘丽莎, 徐良苑, 李燕芳, 2017)。父母在婚姻关系中体验到的消极情绪,会降低父母对孩子行为的容忍度,在管教孩子时更加不耐烦,这些行为都会导致亲子关系的恶化,孩子对父母的反抗行为增多,进而影响孩子的情绪发展(Gerard, Krishnakumar, &Buehler, 2006)。低质量的亲子关系会对儿童青少年的发展带来消极影响,如情绪低落、攻击行为增多等(Miranda, Affuso, Esposito, & Bacchini,2016)。相反,高质量的亲子关系可以促进亲子之间的沟通和积极的情感互动,为儿童青少年的成长提供支持,有利于孩子更好地发展,减弱压力事件对儿童青少年的消极影响(Waite, Whittington, &Creswell, 2014)。这提示营造良好的家庭氛围,加强与孩子的沟通有利于孩子的成长。

4.3 自尊在中介路径中的调节作用

本研究发现,自尊在中介路径的前半段和后半段路径中均起到了调节作用。但是,自尊在前半段和后半段路径中起到的作用有所不同。在父母冲突对亲子关系的影响中,自尊的保护作用在父母冲突较低时更为明显,符合“杯水车薪”模式。自尊这个积极的特质不足以缓冲高父母冲突对亲子关系带来的影响,自尊对亲子关系的保护作用较弱。本研究推测,可能是父母冲突较高的家庭中,亲子关系本就处于一个较低的水平,这时自尊的保护作用被减弱。此外,研究表明当父母发生冲突时,很有可能将子女也卷入冲突中,从而形成一个复杂的亲子三角关系,这种亲子三角关系被视为一种消极的亲子关系模式(高雯, 王玉红, 方臻, 刘明艳, 2019)。在父母冲突造成的低质量亲子关系中,涉及了父亲、母亲、孩子三方,因此,不能仅仅依靠孩子的自尊来改善亲子关系,还需要父母的积极改变。这启示在提高亲子关系的过程中,不能过分高估孩子自尊的作用,而是应该将干预重点放在环境因素上,从改善家庭环境,减少父母冲突入手。在亲子关系对抑郁的影响上,自尊的保护作用在亲子关系质量较低时更加明显,符合“雪中送碳”模式。该模式表明,自尊对抑郁的保护作用比较敏感,高自尊能有效缓冲低质量亲子关系对抑郁的影响。自尊心强的孩子更乐观,面对低质量的亲子关系时,可以更加积极地处理压力。这启示在干预儿童青少年抑郁情绪时可将提高儿童青少年的自尊水平作为一个着力点。

本研究通过区分自尊在不同路径中的作用,有助于在处理儿童青少年不同的发展问题时更有针对性地寻找干预目标。同时提示,要看到保护性因素的有限性,保护因子并不是万能的,在寻找保护因子的同时,也要关注危险因子的损害作用。

4.4 不足与展望

第一,研究数据均由学生自我报告,父母冲突是学生感知到的,与实际的父母冲突可能会有偏差,在未来的研究中可采取多方报告的形式;第二,本文将亲子关系作为一个整体进行分析,后续研究可比较父子关系、母子关系的不同作用;第三,横向研究无法对变量关系做出因果判断,在未来的研究中可以采用纵向追踪研究,进一步考察父母冲突对抑郁情绪的影响机制。

5 结论

(1)父母冲突正向预测儿童青少年的抑郁情绪,亲子关系在二者之间起部分中介作用。中介效应占总效应的比例为64.29%。(2)父母冲突影响抑郁的有调节的中介模型成立,其中自尊可以在前半段和后半段路径中起调节作用,且起到的作用有所不同。自尊在前半段路径中的调节作用符合“杯水车薪”模式,在后半段路径中则符合“雪中送碳”模式。