浅析谭盾在《风雅颂》创作中的和声技法

张天歌

摘要:本文意在从谭盾早期的作品《风雅颂》为例来分析20世纪至今的现代派作曲家们其作曲技法中的和声技术。并进一步加深思考:现今的和声与调式跟民族性的传统音律有哪些结合之处或是哪些可结合之处。

关键词:西方技法;和声细节;纵合化和声;民族化

谭盾,作为荣获奥斯卡最佳原创音乐奖、格莱美作曲奖和巴赫奖的作曲家,被诸多音乐人视作华人作曲家中的翘楚。由上世纪下半叶腾空出世的室内乐作品到本世纪诸如《夜宴》、《英雄》、《卧虎藏龙》等经典配乐,其作品的“质”与“量”奠定了其在音乐历史上的地位。

他的室内乐作品向来以前卫的音响效果著称,《风雅颂》便是其早期室内乐作品的代表。1983年,年轻的谭盾以一部弦乐四重奏赢得了国际韦伯作曲比赛的奖项,这部作品的风格与超前性受到了十足的议论与关注,《风雅颂》可以说是谭盾创作风格的代表,这对其他创作者来说十分值得分析与研究。作品结合了中西方的艺术形式,将谭盾对楚文化的研究抽象的表现了出来。这部作品被众多作曲家研究、临摹意义深远,值得一论。

一、从音乐与和声材料上看作品对西方音乐技法的借鉴

谭盾的这部作品《风雅颂》在国际比赛上获得了第二名,这是十分令人欣喜的。他在西方的室内乐技法中注入了东方的音乐素材,室内乐起源于十七世纪的欧洲,而弦乐四重奏是室内乐中的主心骨。从古至今的伟大作曲家们,几乎都创作过弦乐四重奏的作品。继海顿、莫扎特之后,贝多芬让这个领域得到了大步的发展,在之后的巴托克通过详细对民族音乐的学习、收集、提炼,再融合西方先进的作曲技法后将弦乐四重奏的风潮引入了民族化,以至于后来的各国作曲家都趋之若鹜的将本民族的材料写入自己的作品中,中国也不例外。

我们国家近代的作曲家的音乐创作,一直在收到西方成熟的传统技法的影响,但作曲家门一直努力遵循用中国传统民族音乐的内涵与西洋技法去创作音乐。例如收集和汲取民间的民歌民调便是表现民族化方法的重心之一。在西方音乐逐渐深入我国的时期,诸多新生音乐家的创作也发生了改变,他们开始寻求同时凸显个性化以及民族素材的更加超前的作曲技法完善自己的作品,如借鉴西方现代作曲技法的序列音乐、简约派等方面。同时他们也认为民族风格仅局限于五声音阶是狭隘的,应该去探索更多的少数民族音乐以及更古老悠久的民间乐曲去挖掘更能深层揭示中国人气节内涵的事物。谭盾的风雅颂很好的表现了这些创作理念。

二、音乐细节中使用的和声手法

(一)平行进行

平行進行方法与传统和声的结构形式有所相似,只是对于强调声部独立性的和弦连接原则有所突破。由于它与近现代技法中“加厚的旋律层”写法相似,因此其音响和风格都有别与传统。

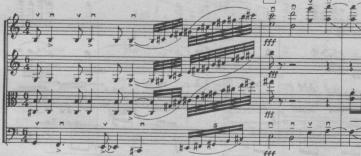

谭盾在《风雅颂》的第三乐章中使用了这样一组平行进行,四组乐器上行将音乐推向高点,这一部分的音程、和弦进行使得调性十分模糊,和声的功能退居次要地位。旋律声部的B-#C-E-#F-#G-B-#C的进行正好形成了E宫系统的五声音阶。而中音声部的#G-B-#C-E-#F-#G-在横向上是与旋律声部同宫系统的错位进行,但在纵向上的表现则让原本固定而明显的调性变得模糊。再看低音声部,同样的E宫系统,却在重音处与中提琴声部的使用了三度音程体现了和声感后用了一个五连音错开了节拍让音响效果更加扑朔,更像是一种印象派风格的水墨画,五声性运动流露出作品的风格特征。

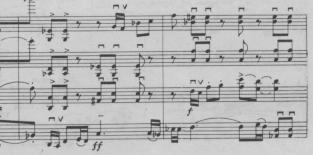

同样的第三乐章,旋律声部的和弦根音于弱拍开始平行八度下行C-B-bB-A-bA-G,二提琴声部的五音由强拍开始演奏和弦5音G-#F-F-E-bE-D与根音进行了交错,使得本就音平行进行而模糊的和声感变得更加不稳定。这个片段是一个典型的平行大三和弦进行的片段

(二)复合化和声

复合功能在传统和声学中多见于运用持续音时,持续音带的功能与其上方运动的不同和声功能形成复功能,有时上多声部的延留音或倚音与低音声部所形成的音响也能够带复功能的感觉。 复功能和弦的独立使用往往被认为是双调和多调性思维的萌芽

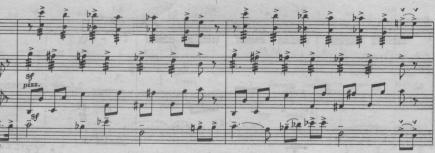

《风雅颂》中的复合化和声体现在纵向不同调性和弦的同时进行,上图中,I提琴声部的和弦音为G-bE-bB-E的bB宫系统,而II提琴声部的和弦则是#G-#D-A-E的E宫系统。观察这两组音,很明显的可以看到其中存在着bE/#D这一共同音,而在中提琴声部中同样强调了这一共同音的存在,这使得两组完全无关的和弦有了关联性。

(三)非传统的和声技法

所谓的“非传统”的和声方法有一定的实际用途。首先是材料上的运用。那就是,从和弦形式上打破传统和声三度叠置的材料架构,使和弦的材料上出现极为自由、极为多样而有复杂的局面。谭盾在,《风雅颂》中自然不会规避这类非传统的和声方法。

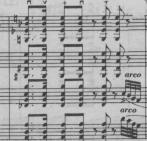

在谭盾《风雅颂》的第一乐章中就这样使用了“二度叠置”。二度叠置”是一个较为宏观的概念。从音程距离上分为大二度叠置、小二度叠置;从和弦的排列上又可分为,密集排列、开放排列、混合排列等多种形式。

在上图中,I提琴声部为bE、G.II提琴声部是D、bA.中提琴声部为B、C,将这些音依次排序就得到了这个重拍的和弦:C、D、bE与G、bA、B两组二度叠置和弦,二度叠置和声与其它和声手法交融在一起使用也是一种常用的方式,构成一种多层次、复合性的创作思路。

三、总体的和声思路

《风雅颂》为了将风格完美的表现出来,疏远了欧洲传统的以三度叠置为主的和声思维,将和声从大小调体系中摘出,代之以一些新的和声方法,例如:突出旋律线条在多声织体中的地位,化横为纵,将旋律因素纵合成音响的纵合化和声。这种“以横生纵”的和声手法,对于我们习惯旋律为主的东方观念来讲,是比较容易接受的。

从音响的紧张度出发考虑和弦的结构。这本是近现代和声中和弦结构的基本方法之一,他把印象的紧张度与和声的表情功能结合在一起,使脱离了大小调体系的音有了规范。在《风雅颂》的第一、三乐章中,音乐的动力性较强,所以更多运用了不协和音程加入进了和弦中。而第二乐章音响较为平和,纵向中的不协和音程比较小。另外在全曲的各个细节中,不协和音响还可以突出力度的强弱变化。

四、结语

我国民族化音乐作品与西方音乐具有不同的传统、文化、审美,西方音乐的某些概念、技法、结构不能生搬硬套地用在民族化作品中。否则,便是歪曲了传统中的规律。另外,还要避免固步自封、民粹主义。我们需要做的是植根继承民族音乐的基础上,对于20世纪以来世界先进的作曲技术进行吸纳,学习其成功的经验,使先进技术与我国的民族传统相融合,使我国的民族音乐高水平地发展起来,以此提高我国整体的音乐作品在国际上的地位。

谭盾的这部作品《风雅颂》已经属于很早的作品了,这么多年过去何止是作曲界的风潮,就连谭盾他自己的作曲手法都发生了很大的变化与进步。但作品中蕴含的中国传统文化以及艺术家对传统文化的热情永不会改变。