浅谈朝向核心素养的数学命题

缪素萍

[摘 要]教学质量检测的命题导向引领着课堂教学的改革,促成教学行为的转变。因此,积极探索编制试题的宗旨、转变测试题的立意取向至关重要。目前,以核心素养作为统领理念进行的课程改革,使得命题的指向不仅着眼于能力的考查,关注知识技能的形成过程,而且着重体现学生核心素养的达成水平、思想方法和经验的建构情况。

[关键词]命题;立意;能力;核心素养

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2020)35-0008-03

命题是教学中的一个重要环节,教师通过科学合理的命题,有目的、有计划、有指导地训练学生,能促进学生健康、可持续、和谐地发展。

一、当下命题中存在的主要问题

随着新课程改革的不断深入和发展,教育评价领域相对发展缓慢,其关键原因是命题立意滞后,命题技术缺失。就目前的小学数学各类试题来看,立意较狭隘,指向不明确。命题的意图受到知识为本的束缚,与全面考查基本思想、基本活动经验的评价理念有悖,无法准确评价学生的数学能力,无法区分学生思维水平的差异。特别是针对核心素养考查的试题,屈指可数。通过调查和分析,命题的设计在内在质量上存在如下问题:

(一)立意不深,指向肤浅。命题设计的立意取向以知识为本,关注的是知识容量和知识再现。考查的内容以客观试题为主,学生无须做过多的信息解读与处理,通过简单的重复记忆来解题即可。只考查学生的接受能力,不能真正评价学生实际学习的状态和现实情境中运用数学知识的能力,更谈不上对学生的可持续发展进行评估。如,填空题:长方体有( )条棱,( )个顶点,( )个面。这样的填空题只需要学生死记硬背长方体的特征,“考”不出空间观念,“考”不出应用特征解决问题的能力,缺乏评价的价值意义。

(二)内涵浅显,目标单一。所考查的数学内容满足于学生的“浅理解”,纯粹追求“会做”和“结果”。“评价什么”不以“促进学生数学综合素养提升”为宗旨,呈现的是单纯的技能和同一层次的思维水平。如,换算题:3米=( )厘米,7米=( )厘米, 900厘米=( )米。学生完成第1空之后,模仿“套路”,就可以直接填写后面的答案了。重复的训练会降低学生的学习能力,阻碍学生的思维发展。

(三)整合不够,内容孤立。 试题虽关注学生的认知能力,但缺乏数学学科知识内部的整合与学科之间知识技能的整合,死抱狭隘的学科观念,在考查学生的核心素养方面有所欠缺。如,解答题:一列火车从甲地开往乙地,它的平均速度是140千米/小时,4小时能到达乙地。甲地到乙地的距离大约是多少千米?此问题考查学生应用数学知识解决问题的能力,但是这种“伪生活 ”问题中“纯粹数学”的痕迹还是很明显的。其实,可以“真实的火车票”形式呈现问题,融合数学与生活。学生在解决问题时,需要从车票上大量的信息中寻找需要的信息再进行解答。

二、朝向核心素养的数学命题

教学质量检测的命题导向引领着课堂教学的改革,促成教学行为的转变。因此,积极探索编制试题的宗旨、转变测试题的立意取向至关重要。那么,命题的基本理念和基本思想在实际研发和设计中如何体现才能实现它应该具备的价值?

(一)能力取向,考查学生数学思维

将以知识为本的测试立意转移到能力立意上来,以“学科本质思想方法”为考查目标。试题的编制除了检查學生基础知识、基本技能的掌握情况,更重视指向学生观察、实验、分析、归纳、抽象概括或探索推理的心智获得。测试题的重点内容应倾向于考查学生对知识的实际运用能力,考查学生发现问题、分析问题的能力。

1.能力优先,撬动思维

试题以基础知识和基本技能为载体,打破学生仅仅满足于“知道”和“学会”的观念。突出“双基”的核心内容及其本质,避免僵硬、机械,让知识灵动、鲜活。考查知识技能是否能真正内化为能力,学生是否能够运用自如,撬动数学思维,促使学生会想、会用。

【例1】根据所给数据选择对应物体。

一个长方体的长、宽、高分别是10米、2.5米、3米,这个物体是( )。

A.教室 B.公共汽车 C.家用冰箱

该题立意指向空间观念和想象能力。空间观念是一种心灵的感受,是一种内显的、无形的感悟,更多的是要在头脑中建构形象。该题需要根据“数”想“形”,考查了学生对立体与平面之间的相互转换以及生活经验和图形表象的融合能力。

2.过程优先,引发思考

数学课程标准强调数学学习既要关注学生的学习结果,也要重视学生的学习过程。因此,要把学习过程作为考查的重要目标之一,教师要在日常教学中充分重视学生经历知识的形成过程,切实落实经历、体验、探究等过程性教学目标。

首先,评价要关注知识的形成过程,命题要指向结论的归根溯源。测试内容主题鲜明,呈现动态的索因过程,紧扣知识之间的联系,考查学生能否积极地联想和思考。联想和思考都是基于过程性的能力考查。

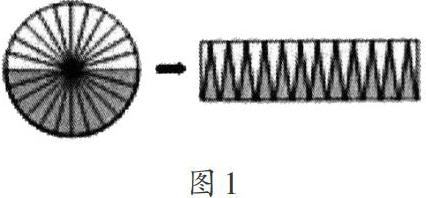

【例2】如图1,把圆分成若干等份,剪拼成一个近似长方形。长方形的宽是3厘米,长是( )厘米。

该题考查了学生对圆的面积公式形成过程的认识,是否“知其然,也知其所以然”,帮助教师了解前期教学中关注知识探究过程的教学效果,强调学生对圆的面积计算内涵的体验性理解。

其次,解决问题,不仅仅考查最后的结果,而且力图暴露学生的思维过程,呈现他们的解题策略、思维层次,有利于及时发现学生在知识和思维上存在的问题。

【例3】2019年6月14日是星期五(如图2日历所示),那么这个月的最后一天是星期( )。

学生的答案大体分三种情况:所有日期都写出;写出21日后面的日期;只对应着写出关键日期28。这题考查罗列时间周期的策略,对日历的认识和分析推理能力,具有较好的区分度、信度和效度,便于教师了解学情,准确洞察学生的所思所想,有效调整教学方法。

“如果知识和技能是学科的肌体,那么过程与方法就是学科的灵魂。” 聚焦数学学习过程,关注对过程方法的经历与体验,既是数学教学的主要目标,也是促进学生素养形成的有效途径,因而也必须是学习质量检测考查所要体现的重要目标。

(二)发展取向,考查学生数学品格

在以“核心素养”为目标的阶段,除了注重知识与技能的掌握、对思想方法的理解,更注重个人终身发展和社会发展所需要的必备品格与关键能力,关注公民素质养成。在这样的大教育背景下,一些涉及数学学科核心素养的新增内容,也应成为命题的关注点,例如在试题中适当加入关于“数学阅读、符号意识、数感、几何直观、模型思想”和“跨学科整合知识”等核心素养考查的题目。

1.指向探索实践,关注体验

数学学科的“必备品格”包含数学意识、数学思想和数学理性。命题应充分展现数学规律形成与发展的过程,给学生提供猜想、尝试、探索、发现规律或模型的思考空间,使學生“从头到尾”地经历发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的全过程,建立正确思考问题的路径,考查学生是否有积极主动的探索精神和发现数学规律的能力,发展数学品格。

【例4】用小棒按照如下方式(如图3)摆图形。

摆1个八边形需要8根小棒,摆2个八边形需要( )根小棒,摆20个八边形需要( )根小棒。如果想摆a个八边形,需要( )根小棒。

该题考查的不是知识,是探索的方法;关注的不是结果,是探究的体验;检测学生在面临复杂的问题情境时,能否用数学的思维方式(从简单图形研究起)思考问题,能否用数学的方法(探索各个数量的联系)解决问题,能否用数学的语言(代数式)抽象概括数学模型。

命题立意指向探索实践,解答习题就是经历科学研究的过程。学生经过知识的学习之后沉淀下来的是否是“数学的方法”,学生是否具有敢于猜想、积极探索的精神和“做”的能力,都将一一呈现。

2.指向学科整合,立足融合

核心素养本位的测试重点关注学生通过后天学习形成的综合性学习结果,既可以表现为学科内融合、跨学科融合,比如数学阅读能力与数学理解和应用能力的综合、科学与数学的整合,还可以体现在隐性的知识(应知应会的社会生活常识)和价值观念的有机融合。命题的设计立足于学生的长久发展和终身学习,考查学生在应对和解决现实问题时的综合品质,从而全面、系统地评价学生的数学学习,落实整体育人的目标。

【例5】乐器商店新进了6把小提琴,共花了6000元,售价合理的是( )。

A.1000 元/把 B.1250元/把 C.5000元/把

该题不只关注学生是否掌握了特定学科的课程内容,还关注学生多元渠道获得的素养和对个体或社会更有价值的学业。整数除法不仅仅受限于单纯的数字运算,不再是测试的唯一着眼点,根据隐性知识“售价高于进价”解决问题的能力体现了合理的价值观念和态度。

核心素养是学生学习后应达成的正确价值观念、必备品格和关键能力。在命题中应创设有意义的测试情境,尝试建立试题与社会生活的有机关联,打破学科之间的壁垒,打通知识脉络,实现多学科有效融合。如,“根据你的经验,一亿个2分硬币约重多少吨?”就是对“2分硬币约1克”质量观念的素养考查。让学生在面对实际问题时,以全新的视角、整体的观念,运用从家庭、社会、学校等多渠道获得的知识解决现实问题,才能促进他们全面而有个性地发展,让核心素养融入学生的日常生活。

“测试到底要测什么”,这是命题之前首先要明确的问题,答案即是命题的立意所在。目前,以核心素养作为统领理念进行课程改革,使得命题的指向不仅着眼于能力的考查,关注知识技能的形成过程,而且着重体现学生核心素养的达成水平、思想方法和经验的建构情况。科学命题不仅能全面真实地评价学生的学业水平,“解题的过程也是一次学习的体验”,科学命题还能让学生在解题过程中进一步学会探索、敢于猜想、抽象概括,从而真正促进学生终身可持续发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 刘佳,孔凡哲.我国小学数学纸笔测试题存在的问题及对策研究[J].小学教学(数学版),2013(2).

[2] 张会杰.何以谓之“好”:核心素养本位测试题的关键特征[J].中国考试,2018(11).

【本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题“基于小学数学核心素养的命题策略研究”课题研究成果(D/2018/02/1)。】

(责编 金 铃)