从儿童绘本看中西方性别角色教育差异

摘要:男女性从出生开始就接受差别教育,固定了男女性对自我性别形象的认知,并按单性化性别角色模式发展。想要从观念意识上打破性别刻板印象,促使儿童性别角色不再单一化发展,在儿童性别角色建构时期采取合理的性别角色教育至关重要。图书是儿童获取自我性别角色建构的主要渠道之一,其中文字和视觉内容的性别角色构建对儿童性别角色认知会产生影响。本文根据某图书网站2017年度儿童推荐绘本以及绘本馆优秀绘本选择了中西方各5本适合3~6岁儿童阅读的绘本,对中西方儿童绘本中对于儿童性别角色塑造差异进行对比研究中西方儿童性别角色教育的差异。

关键词:性别角色教育;双性化;儿童绘本

性别角色,最早被定义为“Sex Role”,具体表现为生理结构和生理机能的差别。后来被定义为“Gender Role”(社会性别角色),指社会文化中形成的属于男性或女性的群体性特征和行为方式。性别角色教育则是指教育者根据自己对社会性别角色标准的理解对受教育者性别角色社会化施以影响的过程。

弗洛伊德认为3-6岁是人格发展阶段的性器期,儿童在这一时期开始产生性别意识。因此3-6岁是对儿童进行性别角色教育的重要阶段。这一时期,儿童已经可以开始通过阅读来接收信息并进行整合。根据皮亚杰的认知发展理论,在儿童的认知发展中,儿童的主观能动性起到很大的作用,会将所接触到的信息知识归纳整合到自己的认知体系中。阅读对于儿童就是一个接受信息,解析并内化的过程。儿童绘本中的性别角色塑造对儿童的性别角色形成就是一种图式信息,为儿童性别角色的形成提供了除生活之外的性别角色样板,因此,儿童绘本中的性别角色塑造是性别角色教育中重要的一个方面。本文希望选取适合3-6岁儿童阅读的绘本为样本,通过对比中西方儿童绘本中性别角色的塑造,来对比研究中西方性别角色教育的差异。

一、中国儿童绘本中的性别角色教育

(一)性别角色教育理念

中国儿童绘本中体现了当前中国对儿童性别角色模式教育“单性化”的规范理念。即以传统的刻板印象为儿童性别角色教育理念。要求男孩勇敢、大胆、创新、探索;女孩儿则要求温柔、大方、可爱、优雅、贤惠。这样一来,儿童性别角色的建构便会继续受刻板印象的影响,从而潜移默化地分别形成男女性别气质截然不同的印象。由于性别自我认同,儿童会首先以自我认知中同性角色的行为气质作为自己的学习目标,从而造成性别角色差异,这种差异在一定程度上造成性别不平等形成。儿童绘本中的这种理念,体现在不同年龄段的角色的行为外表上。外形服饰通常以女孩扎辫子、长头发区别于男孩子短发的特征,以女孩裙装、蝴蝶结等区别于男孩短裤的标识;也体现在男女儿童角色的游戏、玩具的差别上。

(二)性别角色图式

1.性别角色的外表形象:对绘本中性别角色外表形象的统计主要包括对性别角色服饰配饰与颜色、角色出现的场所与动作行为两大部分。主要通过文字、图画内容进行判断统计,未展示的不计入。

(1)角色服饰及颜色:如表1所示,中国儿童绘本中颜色较少:男性角色服饰纯色偏多,整体颜色偏冷偏深;女性服饰颜色偏暖,透明度、饱和度较高;配饰方面,男性的服装设计偏简单、传统,类似布衣、长裤、斗笠、皮带、汗衫等,没有复杂纹饰;女性角色服装配饰则以格子等花纹,裙装为主,其中“围裙”一饰物还体现了女性劳动分工偏向家务的特点。

(2)出现场所及动作行为:如表2所示,中国儿童绘本中对性别角色的塑造多展现为传统性别角色。

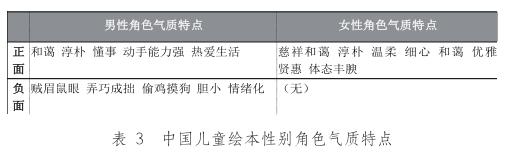

2.性别角色气质特点:如表3所示中国绘本中男性角色既呈现了正面积极的特点,也体现了男性在工作的创造特质和能力,但也呈现了一些固有角色(如小偷)的负面气质;女性角色气质由于选取的绘本种类数量有限,未呈现女性的负面气质特點,正面气质特点以传统女性的温柔细心等女性气质为主,表现了母亲教育儿童的传统形象。

3.性别角色职业:如表4所示,中国儿童绘本中性别角色职业较为传统,对于儿童性别角色职业相关的启蒙较少;出现职业的绘本中,男性角色有职业,女性仅有农妇形象,其他女性角色并未提及职业,所出现场景多数呈现家务劳动状态。

综上,从性别外表、气质特点、职业行为三方面对中国儿童绘本的儿童性别角色塑造进行分析:男性主要着裤装,以冷色、深色系为主,呈现传统、干练的特点;表现出热爱生活、动手能力强等特质;职业或行为以创造、探索、好动特点为主。女性以裙装为主,颜色丰富,偏暖,透明度较高,表现出优雅贤惠等传统认为优秀的女性气质特点,职业行为方面,女性职业相关的描述较少,行为场景以教育儿童、家务劳动为主。总体上性别角色塑造属于传统性别角色的气质,和“女主内,男主外”的劳动分工。

(三)性别角色教育目的

中国儿童绘本中的性别角色塑造、性别角色教育理念体现出中国性别角色教育以符合社会规范和完成统一教育为要求,未体现性别角色发展丰富个性化的要求,虽然倡导儿童德智体美劳全面发展的素质教育,但在性别角色教育方面,未能在注重性别差异的基础上,给予儿童性别角色“双性化”启发的教育,对儿童性格发展有一定限制性,总体的儿童性别角色教育存在一定局限性。

二、西方儿童绘本中的性别角色教育

(一)性别角色教育理念

西方儿童绘本中体现出西方儿童性别角色教育遵循“双性化”性别角色教育模式,不仅要求角色具备与其性别相符的角色气质,更要求能够其可以发展异性角色的优秀气质,使儿童正确认识性别差异,认同自己的性别角色。不仅是使个人发展符合社会规范,更是为了使个人性格得到更好发展,注重个人发展的全面性、平衡性。

具体也可以从绘本中性别角色的塑造体现出来,男性角色除了传统的角色形象,也展现了教育孩子、体贴、阳光温暖等特质,女性角色除了本来的美好特质外,还具备一些传统的认为是男性气质的特质,如强悍、高大等。判断角色性别时,不单从角色外表的服饰来辨别,有的需要文字说明才知道是男性角色还是女性角色。对男女性别角色的各方面进行了平衡,鼓励儿童全面发展。

(二)性别角色塑造图式

1.性别角色的外表形象:如表5所示,的五本西方儿童绘本中,男性角色服饰总体偏深色,有暖色系也有中性色系和冷色系,女性服饰暖色系偏多,但是每个色系都有;配饰上,对角色服饰的刻画比较细致,除了款式多样,男女性固有特点的服装外,都有身着宽大衣服、长裤,对五本西方儿童绘本中性别角色的外表形象分析衬衣等中性、随意的衣服,女性角色中也有西装形象出现。总体性别形象塑造比较丰富,未限制于性别刻板印象的描绘。

绘本《汤姆的小妹妹》中服饰样式较多,男女角色颜色运用较平均,妈妈穿“长裤”出现9次、“长裙”3次,如果没有文字注释,读者可能不能确定角色的具体性别。由此可见其对角色形象塑造未局限于传统性别角色形象,展示了角色的多面性,,赋予其更丰富特质。由于主角是兔子,没有明显的性别生理特征,但出现了蝴蝶结、头花等可以区分形象性别的配饰,但并非所有角色都有明显的性别标志。

2.性别角色气质特点:表6可见,男性气质有偏理性特点的描述,也有感性的描述,例如柔软、幽默、暖心等;形容女性气质特点的有:勇敢、能干、凶猛、强悍等形容力量、敢于尝试和突破的形容词。

在所选样本绘本《我爸爸》中,用包括“可以从月亮上跳过去”、“会走高空绳索”、“跟大力士摔跤”、“做傻事”、“歌唱家”……虽然描绘夸张,塑造出爸爸无所不能、完美无缺的形象,但除了传统性别角色的力量、胆识、强壮、高大的特点,还具备幽默、才艺、舞蹈、教育孩子等被看作属于女性的性别角色气质。

绘本《我妈妈》文字描述了“妈妈”是一个大厨师,会耍杂耍的特技演员(意为生活方方面面样样精通),神奇的画家(意为会化妆),最强壮的女人,有魔法的园丁,好心的仙子、天使一样歌声甜美,像狮子一样的吼声,犀牛一样强悍,不管是什么职业,都是“我”的妈妈……从这里可以看出对于“妈妈”这个角色的描述,除了温柔、精通生活、会化妆、善良、善花艺等传统女性角色特征外,还有强壮、吼声大、强悍等带有传统男性特质的描述。绘本视觉上展现了“妈妈”是一个高大强壮的角色。

《天空在脚下》讲述了小女孩米瑞向世界走高空绳索的贝里尼学习走钢索,同时贝里尼在米瑞的帮助下克服了长时间由于走钢丝带来的恐惧感,体现了女孩的勇敢。《赛娜的鬼主意》中棕熊(男性角色)为了满足赛娜的愿望,扮演大灰狼外婆的样子,赛娜则扮成小红帽的样子,体现了男性教育孩子的行为。

总体对性别角色气质的塑造立体丰富,很大程度来自画面细节描绘,传递出具体的性别形象的信息,没有仅将人作为叙述故事中的一个单位,使角色立体鲜活、贴近生活,具有多面特质,传递出男女性可以同时具备同性或异性的优良性别气质的信息。

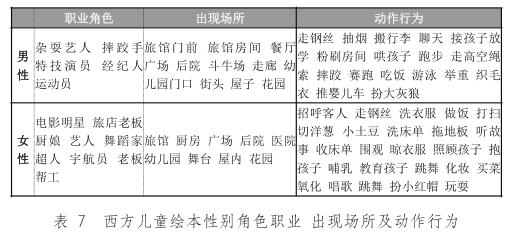

3.性别角色职业:如表7所示,西方儿童绘本中男女性角色出现的场所差异较小;男性职业角色有艺人、演员、经纪人也有运动员,女性职业除了传统印象中的厨娘、舞蹈家,还有总经理、宇航员等具有一定社会地位,需要专业资质和体能要求的职业角色。男性有职业形象,也有家庭情境的行为(例如哄孩子),女性角色行为更偏向家庭,但也有走钢丝等敢于挑战的行为,但多数依旧體现出劳动分工偏向家庭的特点。

总体而言,所选西方儿童绘本中,男女性的服饰颜色使用分布较为平均,均有暖色系、中性色系和冷色系,女性的服饰颜色中暖色系偏多;配饰上,男女性都有长裤、衬衣等中性随意服饰的形象。总体上性别形象塑造较丰富,未局限于性别角色的刻板印象。性别气质上,男女性的性别气质更均衡,一个个体可以同时具备男性化和女性化的气质,角色更加立体丰富。在性别角色职业方面,男性女性都有不同职业角色。总体性别角色差异较小,给性别角色的塑造提供了更多空间。

(三)性别角色教育目的

西方儿童绘本中体现了的性别角色教育以个体的完整、均衡发展为目的,为充分尊重性别角色差异,也同时尊重个体的发展公平性,展现了个体可以拥有不同的性别特质集于一身。

三、中西方儿童绘本性别角色教育的差异

(一)性别角色教育理念之差异——“单性化”与“双性化”

中国性别角色教育的理念仍然呈“单性化”性别角色模式,将性别角色塑造成传统的性别角色模式,可以从儿童绘本塑造的角色看出,对于性别角色的描写符合性别刻板印象。西方的性别角色教育模式为“双性化”性别角色教育模式,是指在个体塑造个人性别角色是不仅需要发展男女性别角色中良好的气质,不仅利于个人的性格发展,也同时利于社会中的人际交往等社会活动。

比较分析而言,中国性别角色教育中对性别角色模式的期望目前呈现“单性化”性别角色模式,对个人性别气质以传统的男女性别气质为要求进行教育;西方的性别角色教育则以“双性化”性别角色模式为期望,使不同的性别角色气质集合可以集合于个人一身。

(二)性别角色塑造图式之差异

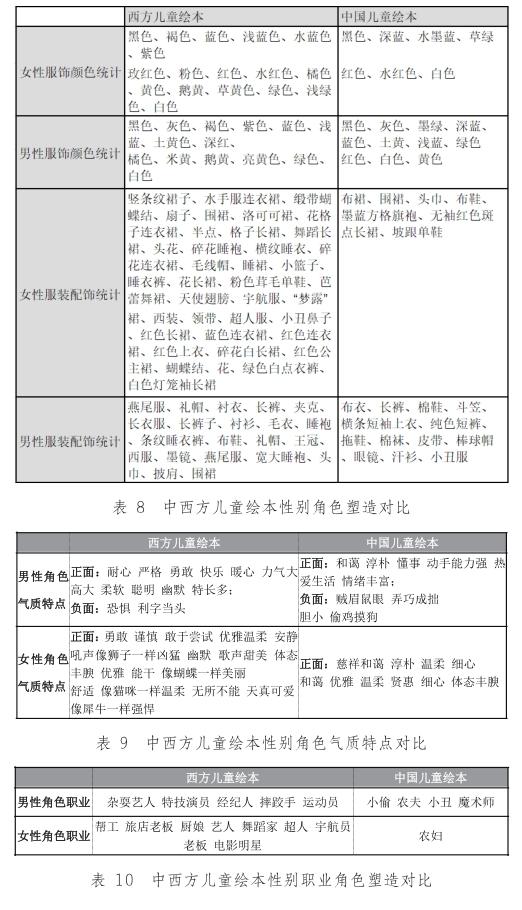

对西方儿童绘本中性别角色塑造也从外表形象、气质和职业三方面进行对比,中西方的性别角色服装配饰塑造对比如表8、9、10所示。

1.性别角色形象:西方儿童绘本性别角色外表形象更丰富,塑造立体多面、贴近生活,服装不是辨认角色性别的唯一标志,男性角色不一定高大威猛,女性角色不一定贤淑优雅,不论何种性别都展现了多面的形象。图像和文字共同塑造展现了多元化的性别角色形象:不是所有女孩都必须穿裙子,男孩子也可以细心温柔,体现了西方性别角色教育对性别角色外表和气质的包容。

2.性别角色气质:男女可以同时具备同性或异性的性别气质,赋予了性别角色特质多元化的发展可能性,符合“双性化性别角色教育”的要求,也体现了西方对于性别角色“双性化”的理念的实践;

3.性别角色职业:男女性角色体现的职业各异,表现了职业不受性别限制的观念,任何性别角色都可以成为不一样的自己。

總体而言,样本也仅体现了目前中国以“单性化”性别角色教育理念为主,父亲在教育这一环节中的“缺位”。在教育孩子的过程中不能仅有一方,需要双方共同的投入和努力。

(三)性别角色教育目的之差异

中国的性别角色教育以符合社会规范、道德规训为主,例如学校义务教育,对所有学生进行统一教育、统一管理,是人的社会化以符合社会道德秩序为主要目的,因此传统的性别角色模式更加符合这一社会需求。西方的性别角色教育,则以全面地发展性别角色为目的,不仅是要人符合社会规范,更希望个人能够进行个性化发展,已达到个人价值以及社会价值更好的实现。

四、总结

随着社会对性别平等的重视,教育应当正视传统性别角色教育的局限性和对性别不平等造成的影响,一方面,通过传递性别平等观念改变现状,儿童性别启蒙教育是性别观念教育重要的一环,从个体社会化开端就普及性别角色气质多元化发展的观念,效果会更显著;另一方面,当下各领域都在向智能化方向发展,人力的可重复性劳动正在逐步被机器取代,应该提高培养人的不可替代性的能力,否则很多可重复劳动从业者将面临失业,这对新时代的人才培养提出了更高的要求,不应只囿于基本的规范化教育,更应考虑人的个性化发展,充分发挥人的创造力。

参考文献:

[1] (法)西蒙娜·德·波伏娃.第二性[M].中国书籍出版社,1998.

[2] 方刚.性别心理学[M].安徽教育出版社,2010.

[3] 艾晓明.语言、性别与批判性的话语分析——对《语言与社会性别导论》及相关理论与实践的介绍[J].妇女研究论丛,2004(06).

[4] 盖笑松,王晓宁,张婵.走向双性化的性别角色教育[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2009(05).

[5] 吴维屏.性别角色教育相关概念及性别角色发展理论研究综述[J].外国中小学教育,2013(12).

[6] 张宇.幼儿园幼儿故事书中的性别刻板印象分析[D].青海师范大学,2010

作者简介:侯冬丽,女,甘肃兰州人,在读硕士研究生,研究方向:法律社会学。