不同海拔杉木人工林土壤碳氮磷生态化学计量特征

张莎莎,李爱琴,王会荣,王晶晶,徐小牛

安徽农业大学林学与园林学院,安徽 合肥 230036

生态化学计量学是结合了生物学、化学和物理学等基本原理,研究生态系统各组分的化学元素比例关系及生态化学过程中各元素的动态平衡的科学(曾德慧等,2005;王绍强等,2008)。土壤作为生态系统的重要组成部分,对植物的生长起着关键性的作用,直接影响着植被群落的组成、结构与生产力水平,是森林生态系统稳定和可持续经营的重要因素(曾德慧等,2005)。土壤生态化学计量比综合了生态系统功能的变异性,可以反映土壤内部的碳氮磷循环,对于确定生态过程对全球气候变化的响应具有重要意义(王绍强等,2008)。目前,国内外对森林生态系统的土壤化学计量学特征已开展了大量的研究,包括不同土地利用方式(徐沙等,2014;Liu et al.,2016)、不同林龄(李玮等,2015;任璐璐等,2017)、不同演替阶段(胡耀升等,2014;Yin et al.,2010)、不同海拔(王雪梅等,2017;李丹维等,2017)等。尤其是近来年,围绕海拔梯度上土壤养分组成和分布的研究逐渐增多,这是因为海拔梯度变化作为一种自然地理变化,影响着森林土壤理化性质、植被分布以及因植被密度不同导致的凋落物量变化(李丹维等,2017)。但是,围绕海拔梯度上土壤养分组成和分布的研究大多集中在不同植被类型的自然林(李丹维等,2017;谢锦等,2016;贾国梅等,2016),而对于不同海拔梯度同种人工林的研究鲜见报道。因此,对马鬃岭不同海拔梯度杉木人工林土壤生态化学计量的研究具有重要意义。

杉木(Cunninghamia lanceolata)是我国南方特有的优良速生针叶树种,栽培面积广、生产力高、材质好,在我国森林资源中占有重要位置。杉木林土壤肥力是影响植物生长的主要因素,其营养元素含量受地域、地形和林分生长阶段的影响(曹娟等,2015)。到目前为止,对杉木人工林土壤碳氮磷生态化学计量的研究虽有报道,但多集中在林龄变化方面(陈安娜等,2018),尚未见到其随海拔梯度变化的研究,而这对准确评价杉木林地养分状况、制定合理经营措施十分重要。为此,本实验采集不同海拔高度(750—1150 m a.s.l.)杉木林土壤,测定土壤养分含量,并对不同海拔、不同深度的土壤有机碳、全氮和全磷含量及生态化学计量学特征进行探讨,以期为杉木人工林的经营和管理提供科学依据,并为人工林生态系统化学计量学研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究地位于安徽省金寨县西南天马国家自然保护区(31°10′—31°20′N 和 115°31′—115°50′E),海拔600—1671 m,总面积34.7 km²。属亚热带湿润季风气候,四季分明,雨量充沛,年均降水量约1510 mm,相对湿度80%,年蒸发量1266 mm,年均气温13—15 ℃,≥10 ℃平均活动积温4720 ℃,年均无霜期 210 d。调查区岩层主要是寒武纪前的变质岩,成土母质主要来自花岗岩风化物,土壤质地为壤质,呈弱酸性,海拔800 m以下为山地黄棕壤,800 m以上为山地棕壤。林下植被有山胡椒(Lindera glauca)、阔叶苔草(Carex siderostida)、阔叶鳞毛蕨(Dryopteris championii)、大血藤(Sargentodoxa cuneata)等。

1.2 样品采集方法

供试土壤样品采集于2018年7月中旬。在海拔750—1150 m间,设置4个海拔梯度(750、850、1000、1150 m),每个海拔梯度内设置3个20 m×20 m典型样地(表1)。每个样地选取5个小样方,样方面积5 m×5 m,每个小样方内随机选取5点,用土钻按 0—10、10—20、20—30 cm 分层取样,同一土层土壤样品混合均匀后装入自封袋,共 180份,带回实验室处理

1.3 样品测定方法

土壤含水率采用105 ℃烘干法测定;土壤容重(体积质量)按容重环法测定;土壤pH按水土比2.5∶1(质量)充分混合摇匀,稍加静置后使用pH计测定;有机碳和全氮使用元素分析仪(EA3000,Vector,Italy)测定;土壤全磷含量采用 H2SO4∶HClO3=3∶1(体积)法消煮后,利用连续流动分析仪(FIA Star 5000,FOSS,Denmark)进行测定。

1.4 数据处理分析方法

首先使用Microsoft Excel 2007进行简单的数据统计;其次运用SPSS 19.0进行相关分析,对不同海拔梯度及土壤深度之间的土壤养分含量、生态化学计量比进行双因素方差分析和LSD多重比较;运用皮尔逊(Pearson)相关分析对海拔梯度、土壤理化、以及生态化学计量比进行相关性分析;运用回归分析研究土壤碳氮磷含量、碳氮磷与生态化学计量比,化学计量比与土壤物理性质的变化趋势。

2 结果与分析

2.1 不同海拔土壤碳氮磷含量

在不同海拔梯度上,土壤有机碳、全氮、全磷含量的变化范围分别是21.28—35.44、1.17—2.23、0.55—1.32 g·kg-1,平均值分别为 30.26、1.82、0.82 g·kg-1,变异系数为46.71%、47.38%和43.96%(表2)。整体而言,土壤有机碳、全氮、全磷的空间变异相近。经双因素方差分析表明(表 3),土层对土壤有机碳和全氮具有显著影响,对土壤全磷的影响不显著;海拔对土壤有机碳、全氮、全磷均有显著影响,而土层与海拔的交互效应对土壤碳氮磷的影响均不显著。

表1 样地基本情况Table 1 Basic situation of sample plots

表2 不同海拔杉木人工林土壤碳氮磷含量及其生态化学计量比Table 2 Soil C, N, P content and their stoichiometry in Cunninghamia lanceolata plantations

表3 不同海拔和土壤深度对土壤C、N、P含量及其化学质量比的影响Table 3 ANOVA results for the effects of elevational gradient and soil depth on soil C, N, P content and their ecological stoichiometric ratios

随海拔梯度的升高,不同土层有机碳、全氮、全磷含量表现为不同的变化规律(图 1)。土壤有机碳、全氮均随海拔升高呈现先降低后增加的趋势,最低值出现在850 m海拔梯度范围内,但各海拔梯度间不存在显著差异(P>0.05);而土壤全磷呈现先升高后减低的趋势,850 m海拔范围显著高于其他3个海拔(P<0.05)。另外,海拔升高过程中,土壤有机碳、全氮、全磷含量均随着土层深度的增加而减少,其中,土壤有机碳和有机碳变化幅度较大,0—10 cm土层显著高于另外两个土层(P<0.05),而土壤全磷变化幅度相对较小。

2.2 不同海拔土壤碳氮磷生态化学计量特征

不同海拔土壤C/N、C/P、N/P比的变化范围分别 15.79—19.26、31.95—67.18、0.91—4.22,平均值分别为17.01、46.05、2.79,变异系数为11.22%、64.55%和64.92%(表2),其中,土壤C/N的空间变异性较小,土壤C/P比和N/P比的空间变异较大且相近。经双因素方差分析表明(表 3),海拔对C/P比和N/P比有显著影响,对土壤C/N比没有影响不显著;土层对土壤C/N、C/P比和N/P比均具有显著影响;土层和海拔的交互效应对 C/P比和N/P比影响不显著,但对C/N比有显著影响。

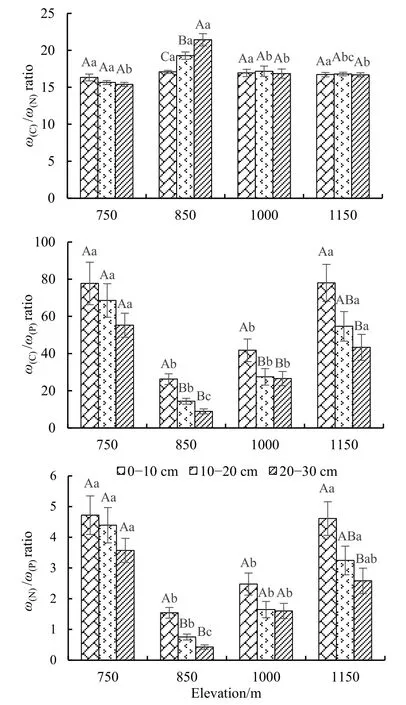

随着海拔的升高,不同深度土壤的 C/N、C/P比和N/P比变化趋势不同(图2)。土壤C/N比随海拔升高呈现先升高后降低的趋势,在850 m海拔梯度范围出现最大值,在其他3个海拔梯度范围内变化幅度不明显;土壤C/P比和N/P比随海拔升高呈现先降低后升高的趋势,同样,最低值也是出现在850 m海拔梯度范围。另外,海拔升高过程中,不同深度土壤的C/N、C/P比和N/P比的垂直分布明显不同。土壤C/N比在750 m海拔梯度内,随土层深度增加而降低;在850 m海拔梯度内,随土层深度增加而升高;在1000 m和1150 m海拔梯度内,随土层深度增加先升高后降低,但变化幅度不明显。土壤C/P比和N/P比均呈现随土层深度的增加而减低的趋势。

图1 不同海拔土壤的有机碳、全氮、全磷含量Fig. 1 Content of organic carbon, total nitrogen and total phosphorus in soil with different elevation gradient

2.3 不同海拔土壤碳氮磷及生态化学计量比的相关性

图2 不同海拔土壤生态化学计量特征Fig. 2 Ratios of C/N, C/P, N/P in soil across different elevation gradient

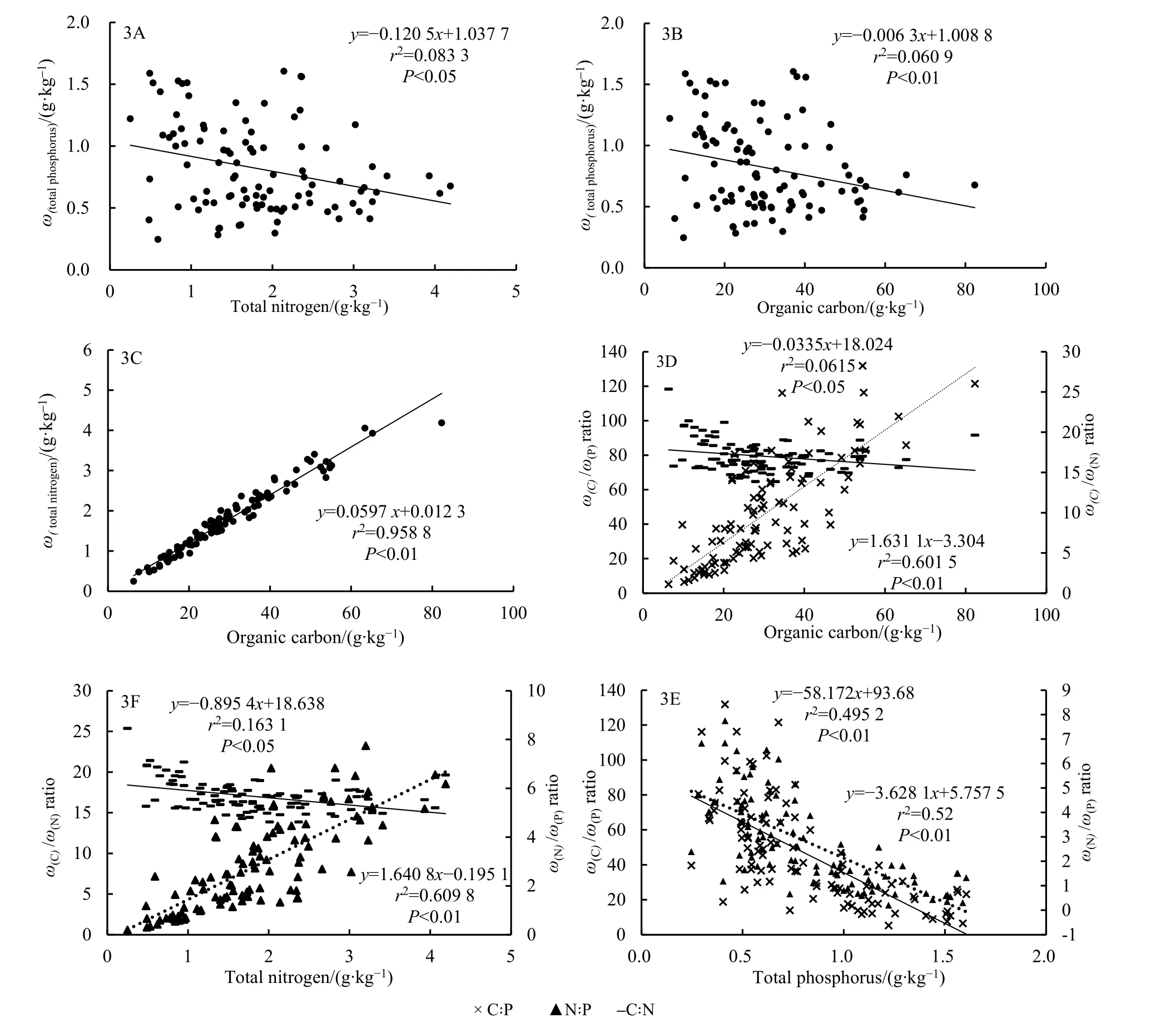

对不同海拔梯度土壤有机碳、全氮、全磷含量及生态化学计量比进行相关分析。结果显示,土壤有机碳与全氮、全氮与全磷元素之间存在极显著的相关关系(P<0.05),有机碳与全磷之间存在显著相关关系(P<0.01)。其中,有机碳和全氮之间呈现良好的线性拟合关系(R2=0.958),二者几乎同步变化,有机碳和全磷(R2=0.06)、全氮和全磷(R2=0.08)之间呈显著的负相关关系,线性拟合程度较低(图3A,3B,3C)。

土壤有机碳与C/P比和C/N比之间存在相关关系,其中,有机碳和C/P比之间呈极显著正相关关系(P<0.01),线性拟合度较高,与C/N比呈线性负相关但相关系数较小;土壤全磷与C/P和N/P比之间存在极显著负相关关系(P<0.01),两者线性拟合度相近;全氮与N/P比之间存在极显著的正相关关系(P<0.01),曲线拟合度高,与C/N比呈线性负相关拟合度弱(图3D,3E,3F)。

2.4 不同海拔土壤生态化学计量比与土壤性质的相关性

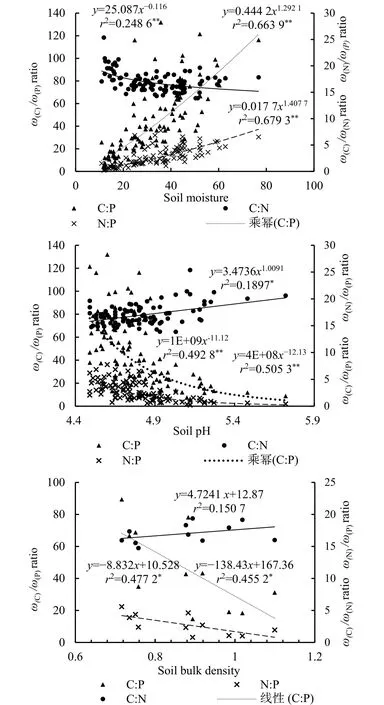

选取能够表征土壤物理结构的土壤含水率、容重、pH作为自变量,与土壤C/N、C/P、N/P比进行回归分析(图4)。其中,土壤C/P、N/P比随着含水量的升高呈幂次型增长的趋势,回归方程拟合度较高,且二者的拟合曲线相近(R2=0.664,R2=0.679),而土壤C/N比呈幂次型降低的趋势,拟合度较弱(R2=0.248);土壤C/P、C/N、N/P比与土壤含水量极显著相关(P<0.01)。土壤 C/P、N/P比随着土壤pH的升高呈幂次型降低的趋势,拟合度较高且相近(R2=0.493,R2=0.505),而土壤 C/N比幂次型增加的趋势,拟合度较低(R2=0.189);土壤pH与土壤C/N比之间相关性显著(P<0.05),与土壤 C/P、N/P比极显著相关(P<0.01)。随着土壤容重的增加土壤C/P、N/P比呈线型降低的趋势,拟合度较高(R2=0.455,R2=0.477),而土壤C/N呈线型增加的趋势,拟合度较低(R2=0.151)。土壤容重与土壤C/N比之间不显著(P>0.05),与土壤 C/P、N/P比显著相关(P<0.05)

3 讨论

3.1 不同海拔土壤碳氮磷特征

本研究中土壤0—10 cm有机碳、全氮、全磷含量为 42.15、2.51、0.92 g·kg-1,均高于我国 0—10 cm土壤土壤有机碳(24.56 g·kg-1)、全氮(1.88 g·kg-1)、全磷(0.78 g·kg-1)含量的均值(Tian et al.,2010),其中,全氮、全磷含量也高于湖南会同生态站杉木基地(1.14 g·kg-1,0.33 g·kg-1)(陈安娜等;2018),说明该地区的碳氮磷蓄积量丰富,独特的生态环境有利于杉木土壤肥力的保持。各海拔土壤有机碳、全氮、全磷含量的垂直分布都呈现随着土层加深而减少的规律,碳氮含量下降幅度较大,全磷的变化幅度较小,各土层间差异不显著,张广帅等(2016)在泥石流频发地不同海拔土壤化学计量的特征的研究中也有发现同样的变化规律。这是因为表层土壤受外界环境因素及植被凋落物养分归还的影响,导致养分在土壤表层密集,然后再随水或者其他介质向下层迁移扩散,而且土壤C、N除受土壤母质的影响外,还受枯落物的分解以及植物的吸收利用的影响,因而存在着较大的空间变异性(朱秋莲等,2013);而土壤全磷的来源相对固定,其含量主要受成土母质的影响,其他方式(干湿沉降,动植物残体,微生物活动)等对全磷的影响相对较小(Chen et al.,2003),所以,全磷含量在土层间变异性较小且相对稳定。

图3 土壤有机碳、全氮、全磷含量及其化学计量比的相关性Fig. 3 Correlations between soil carbon, nitrogen and phosphorus and their stoichiometric ratios

土壤养分的空间分布呈现一定的海拔梯度特征(吕世丽等,2013),本研究区不同海拔土壤有机碳、全氮含量随海拔升高呈先降低后升高的趋势,与赵维俊等(2016),张广帅等(2016),陈晓萍等(2018)研究(随海拔升高碳氮含量升高)结果不一致。这是因为750 m海拔范围内,林分密度较小,土壤含水量高,树木生长好(表 1),林地光照与通气状况良好,凋落物与根系分解过程诱导形成的微生物区系丰富(李丹维等,2017),导致该海拔范围内土壤有机碳、全氮含量比其他3个海拔高。从850 m海拔开始,土壤有机碳、全氮随海拔升高而增加,主要是因为海拔升高,温度降低,土壤微生物活性降低,对有机碳氮的矿化作用减弱,从而导致土壤养分增加(张广帅等,2016)。另外,随海拔升高,含水量增加(表 1),有利于凋落物分解及土壤的淋溶作用,是土壤养分增加的另一原因。全磷含量随海拔升高呈先升高后降低的趋势,850 m海拔范围内土壤全磷显著高于其他3个海拔(P<0.05),可能与该海拔范围内成土母质有关。

3.2 不同海拔土壤碳氮磷生态化学计量特征

碳、氮、磷生态化学计量比是生态系统过程及其功能的重要特征,不同海拔土壤碳、氮、磷比可以作为养分限制以及碳、氮、磷饱和诊断和有效的预测性指标(Hobbie et al.,2016)。C/N比是土壤氮素矿化能力的标志,与土壤有机质分解速率成反比关系(Don et al.,2007)。本研究土壤 C/N(17.01)均值高于全国土壤平均值(12.3)(Coryc et al.,2007),在850 m海拔梯度内土壤C/N比最高,表明该海拔梯度内机质分解速度较慢。但各海拔梯度C/N差异并不显著,与李维丹等(2017)和张广帅等(2016)研究结果一致,而且该研究区不同海拔、不同土层间土壤C/N变化趋势不显著现象,表明碳、氮作为结构性成分,紧密相关,且二者的积累和消耗过程相对稳定,进一步验证了不同生态系统土壤C/N比相对稳定的结果(Chapin et al.,2011)。

图4 土壤化学计量特征与物理结构的关系Fig. 4 Regression analysis of soil stoichiometry characteristic and physical structure

土壤C/P比对植物的生长发育具有重要影响,可以衡量土壤有机质矿化释放P或吸收固持P的潜力(纪文婧等,2016)。曹娟等(2015)表明,C/P低表示微生物在有机质分解过程中的养分释放较好,可以促进土壤有效磷的增加,而较高的C/P则表示该过程存在 P受限。本研究中土壤 C/P比(43.59)低于全国平均水平 52.7(Coryc et al.,2007),这从这从另一个方面验证了该研究区土壤磷含量相对丰富,而且850 m海拔处磷有效性比其他3个海拔梯度要更高。

N/P可用作N饱和的诊断指标,并被用于确定养分限制的阈值,能指示植物生长过程中土壤营养成分的供应情况(Güsewell et al.,2003;Tessier et al.,2003)。本研究中N/P(2.63)低于全国平均水平(3.9)(Coryc et al.,2007),但是全磷含量又高于全国平均水平,表明该林地在一定程度上可能受到氮的制约,尤其是850 m海拔范围内,受氮素制约严重。土壤C/P比和N/P比随海拔的升高呈先降低后升高的趋势,与赵维俊等(2016)的研究结果正好相反,可能与不同的植被类型及成土母质有关。

3.3 土壤碳氮磷与土壤碳氮磷生态化学计量比之间的相关性

相关性分析可以揭示不同海拔碳氮磷化学计量比指标变量之间的协调关系,有助于对养分之间的耦合过程做出合理的解释(牛瑞龙等,2016)。不同海拔土壤碳氮分布具有一致性,且二者呈极显著的线性相关关系,而土壤全磷的空间变异虽然小于有机碳和全氮,但亦与二者之间存在显著的相关关系(P<0.01),这与白小芳等(2015)的研究结果一致,说明土壤的全氮、全磷含量会在一定程度上影响土壤有机碳含量,反之亦然。通过比较有机碳、全氮、全磷与C/N、C/P和N/P比的相关性,表明C/P比和N/P比变化受到有机碳、全氮、全磷含量变化的共同影响,这与Tian et al.(2010)的研究结果(土壤中的C/P和N/P比率主要由土壤磷含量决定)和王维奇等(2010)研究结果(碳、氮含量影响C/P比和N/P比的变化)皆不一致。

3.4 土壤碳氮磷生态化学计量比与土壤性质之间的相关性

土壤的物理性质影响着土壤的通气、透水、持水、导热等功能,是制约土壤养分含量高低的重要因素(Famigliett et al.,1998)。本研究土壤C/P、N/P比随着土壤pH的升高呈幂次型降低的趋势,而 C/N比呈幂次型增加的趋势,这与欧阳林梅等(2014)的研究结论相反,这可能与不同植被类型有关。土壤含水量对土壤 C、N、P化学计量特征起着最重要的作用(李红林等,2015;肖烨等,2014)。本研究中 C/P、N/P比随着含水量的升高呈幂次型增长,从 850 m海拔开始,随海拔增加C/P、N/P比呈增加趋势(图2),含水量也逐渐增加(表 1),这是因为海拔升高,降水增多,土壤水分增加,从而使得碳氮淋溶加强,这也进一步证实了张广帅等(2016)的研究结论。容重是影响土壤C/N、C/P、N/P比的又一重要因子,这与容重对化学计量学比值中相应的元素含量的改变密切相关(曾全超等,2015)。本研究土壤 C/N、C/P、N/P比随土壤容重的变化趋势与土壤含水率正好相反,这可能是因为容重小,砂粒含量高,更容易吸收降水而导致土壤水分增大。除以上因素的影响外,土壤碳氮磷化学计量比还受到气温、湿度、坡度、成土母质、杉木林生长过程及人类活动等多种因素的影响,在以后的研究中会结合这方面的内容进行深入探究。

4 结论

(1)随着海拔升高不同土层土壤有机碳、全氮均呈先降低后增加的趋势,而土壤全磷呈现先升高后减低的趋势;

(2)随海拔增加不同土层土壤的C/N呈先升高后降低的趋势,土壤C/P和N/P呈现先降低后升高的趋势;

(3)不同海拔之间,土壤有机碳、全氮、全磷、其化学计量比的垂直分布存在显著差异性,即随着土壤深度的增加,有机碳和全氮、全磷、C/P和N/P均呈降低趋势,而土壤C/N呈现增加的趋势;

(4)土壤有机碳和全氮极显著正相关,有机碳和全磷、全氮和全磷显著负相关,土壤 C/N、C/P和N/P与海拔不相关,与pH、含水率、土壤容重存在极显著相关性。