急性心肌梗死的急诊急救护理探讨

刘慧

【摘要】目的:对急性心肌梗死的急诊急救护理进行探讨分析。方法:从我院2018年9月至2018年12月收治的急性心肌梗死患者中选取其中32例作为本次研究对象,将32例患者分为两组,其中2018年9月至2018年10月16例为对照组,实施常规急诊急救护理;2018年11月至2018年12月16例为观察组,实施急诊急救优化护理模式。比较两组患者的抢救时间、住院时间及并发症发生情况。结果:对照组抢救时间、住院时间分别于(52.5±10.3)分、(22.5±3.5)天;,较观察组(28.3±8.5)分、(13.0±2.6)天更长;并发症发生率5.00(4/16),高于观察组6.25%(1/16),均存在明显差异和统计学意义(P<0.05)。结论:急诊急救优化护理模式应用于急性心肌梗死患者的临床护理中,可有效缩短抢救时间,降低并发症的发生,促进患者恢复。

【关键词】急性心肌梗死;急诊急救护理探讨;并发症

【中图分类号】R473.6 【文献标识码】B 【文章编号】2096-7225(2020)06 - 0094-01

心肌梗死是冠心病的一种,是指冠状动脉粥样硬化病变,导致管腔血流急剧显著下降,使管腔狭窄或完全阻塞,从而引起心肌严重的缺血缺氧,甚至急性坏死,称为急性心肌梗死[1]。主要症状是持续的、非常严重的胸疼,持续时间多在30分钟以上,如果确诊急性心梗应该马上住院治疗[2]。一般6个小时以内如果恢复血管通畅,可以挽救坏死的心肌,可避免造成以后心功能不全或者心衰的症状。因而对于急性心肌梗死患者的急诊急救护理应争取救治时间,提高抢救成功率。本文选取我院2018年9月至2018年12月收治的32例急性心肌梗死患者作為本次研究对象,旨在探讨急性心肌梗死的急诊急救护理效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

从我院2018年9月至2018年12月收治的急性心肌梗死患者中选取其中32例作为本次研究对象,其中2018年9月至2018年10月16例为对照组,2018年11月至2018年12月16例为观察组。对照组男10例、女6例,年龄区间为45至65岁,均龄(50.5±6.5)岁;观察组男女各8例,年龄区间为48至65岁,均龄(51.6±7.0)岁。本次研究均告知患者,患者表示知情愿意配合研究,全部签署知情同意书。采用统计学软件对两组患者的一般资料进行比较分析,差异无统计学意义(P>0.05),可予对比。

1.2方法

1.2.1对照组

对照组实施常规急诊急救护理模式。患者入院后实施心电监护、吸氧、抽血化验、建立静脉通道等常规急诊急救护理措施。确诊后实施下一步急救工作,如术前准备等。

1.2.2观察组

观察组实施急诊急救优化护理模式,具体如下

(1)接诊程序的优化。接到急救电话后,迅速组织急救人员前往现场,途中

与电话呼救人员确定确切住址,抵达后快速对患者生命体征进行监测并实施相应救治,途中对患者实施吸氧和心电监护,扫描心电图。依照初步诊断结果与急诊科人员取得联系,做好急诊接诊准备,提前备好仪器、器械、药物,争分夺妙为患者争取救治时间,并做好转运工作。

(2)病情评估的优化。自行到院急诊患者,可边询问边查看边分诊对其进行病情评估。转运患者迅速开辟绿色就医通道,可“先诊疗后收费”。要求医护人员在患者抵达医院2分钟内能评估患者生命体征、5分钟内描记心电图、连接相关仪器设备,并根据心电图结果进行专科会诊。

(3)急救护理流程的优化。病情评估完成后,遵循“定人、定位、定时、定责”的原则对患者实施救治,要求5分钟内完成采血、输液、吸氧、心电监护等操作,由专人对患者进行救护,迅速建立静脉通道,必要时行气管插管、心脏按压等紧急救治措施[3]。对于出现剧痛的患者,酌情给予镇痛处理。

(4)转运流程的优化。结合医院实际情况,制定完善的转运流程运行制度,包括转运前后护理记录单的交接、转运途中需配备的急救药品及仪器等。如患者无需实施冠脉介入术,则直接转运至专科展开救治,如患者需实施冠脉介入术,应及时与患者家属沟通,将患者病情发展程度、严重性与实施手术的必要性告知其家属,取得家属同意后送至导管室,并在半小时内激活导管室。

(5)相关制度的优化。健全完善分诊流程及救治指南,制定医院各科室相关责任制度,定期组织科室人员进行心梗急救知识及救治操作技能的培训,组织不同层次医护人员进行分层培训,提升专业技能。

1.3观察指标

观察并记录两组患者的抢救时间、住院时间及护理干预后并发症发生情况。

1.4统计学方法

数据均用 SPSS24.0软件处理,计量资料用(x±s)表示, t 检验,计数资料用(%)表示,x2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

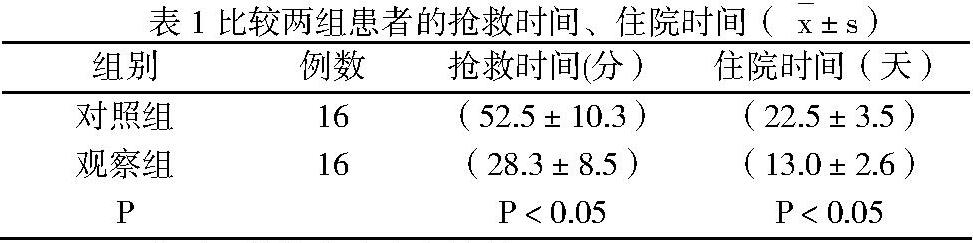

2.1观察比较两组患者实施不同护理方式的抢救时间、住院时间。

对照组实施急诊急救常规护理,抢救时间为(52.5±10.3)分、住院时间(22.5±3.5)天;观察组实施急诊急救整体护理,抢救时间为(28.3±8.5)分、住院时间(13.0±2.6)天,对照组所用时间明显长于观察组,差异具统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2比较两组的并发症发生情况

两组患者在治疗及护理期间,对照组后期并发症发生率为25.00(4/16),高于观察组6.25%(1/16),差异明显具统计学意义(P<0.05)。

3讨论

随着人们生活水平的提高,心肌梗死的发病人群越来越广泛,中老年、有冠心病家族史、合并高血压、糖尿病、血脂异常疾病、吸烟、长期熬夜、职场高压力等都是急性心肌梗死的高危人群,临床应引起重视[4]。心肌梗死患者发病后,如未能及时送院救治,不仅会加重患者病情,甚至会威胁其生命。当患者出现心肌供血异常后,由于血液供应缺乏,会产生心肌的梗死现象,胸痛剧烈,致死率较高[5]。因而在心肌梗死发生后第一时间应抓住短暂的黄金抢救时机,积极进行救治,并在救治的过程中对心肌梗死患者实施有效的急诊急救护理措施,有助于降低死亡率,提高救治效果,改善患者病情,提高生存质量。

本次研究中,观察组实施急诊急救优化护理模式,从入院前接诊程序的优化、到病情评估、护理流程的优化等各个环节均严格落实护理措施,观察组患者无论是救治时间、住院时间还是并发症发生机率均优于对照组,均存在明显差异和统计学意义(P<0.05)。

综上所述,急诊急救优化护理模式应用于急性心肌梗死患者的临床护理中,可有效缩短抢救时间,降低并发症的发生,促进患者恢复

参考文献:

[1]管继坤, 李新倩. 急性心肌梗死的急诊急救护理探析[J]. 中国卫生标准管理, 2017, 8(23):194-195.

[2]王萌. 急诊护理流程优化在急性心肌梗死病人抢救中的应用分析[J]. 全科护理, 2017, 15(8):961-962.

[3]陈慧琼. 优化急诊护理流程在急性心肌梗死患者抢救中的临床应用效果[J]. 中国医药科学, 2017, 7(16):159-162.

[4]罗金珠, 黄江英. 优化急诊护理流程在急性心肌梗死患者抢救中的作用观察[J]. 中外医学研究, 2017, 15(5):65-66.

[5]陈有玺. 抢救护理在急性心肌梗死患者急救中的应用研究[J]. 实用临床医药杂志, 2017, 21(22):7-9.