多少“德育”记心中

一个人在求学期间会有许多美好回味,也会有不少琐碎记忆烟消云散。记忆里的校园,有哪些事值得念念不忘?

1988年1月,75位诺贝尔奖得主聚会巴黎,记者问一位获奖者:“您在哪所大学学到了您认为最重要的东西?”

科学家回答:“在幼儿园。”

记者大惑不解:“在幼儿园学到了什么?”

“学到把自己的东西分一半给小伙伴,不是自己的东西不要拿,东西要放整齐,吃饭前要洗手,做错了事要道歉,午饭后要休息,仔细观察周围的自然……”

时下,不少学校在开展德育工作时,仍少不了“套路”:每逢教师节,让学生出一期感恩老师的手抄报;当学校发生了欺凌事件,赶紧聘请公安警官做一场专题讲座,然后组织学生写心得;学校出现助人为乐的故事时,发动全校学习、表决心……

纵观这些活动,有一个共同点:背后都附着任务。这些任务虽然能够引导学生观察思考,但也束缚了他们的创造性思维。所以常能看到这样的现象:每当有媒体记者采访学生,谈及活动感受时,听到的总是高大上的表达,缺少了孩子本应有的天真。

李镇西老师在《走进心灵》一书中说:“当学生拒绝你走入他的内心世界时,教育就失去了神奇的力量。于是教师喋喋不休的‘教诲’不但毫无意义,甚至还会带来伤害。”德育工作的主角是“人”,是学生,脱离了这一基础,想当然的、假大空的德育都是不可取的。比如看到“身残志坚”的故事,不妨让学生慢下步来,多体察对方的生活,看看在力所能及的范围内能提供些什么帮助,将悲悯之情由文字落实到行动,再转化为对人生的体悟。

好的德育,是“润物细无声”的。不妨把德育课堂搭建在原野,让学生看绿意涌动、听悦耳鸟声、闻淳朴泥香,孩子的身体怎能不为自然的多彩所感染?也不妨和学生一起读《论语》,感受孔子的仁义谦和、师生间的其乐融融;读杜甫诗歌,关注民生疾苦、忧国忧民;读鲁迅杂文,领悟作家力透纸背的警醒,孩子的心灵又怎会不被精神的力量深深震撼?久之,这些积极的文化对孩子的思想、意识、行为,会产生深远的影响。

好的德育,要有一个自由的表达。如同孔子师生围坐畅谈理想和志愿,并给予点评和鼓励:“冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”如此,德育才会灵动起来,学生的价值观、精神成长才能得到关照,生命的深邃、美丽和尊严才得以凸显,才能够以更柔软、温暖的方式去拥抱世界。

读懂孩子,做心中有“人”的德育。唯有如此,当多年以后他们提及校园,才有可能像那位科学家一样,重拾孩提时有关友爱、平等、包容等的美好记忆,而这些记忆,其实早已悄然无声地融在了他们心灵中。

- 时代人物(新教育家)的其它文章

- 中国人的样子

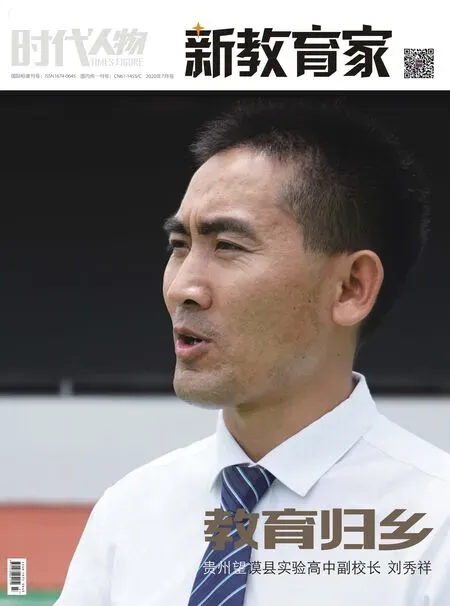

- 刘秀祥,我的“老班”

- 曾经的恩师,未来的同事