头针联合功法治疗痉挛型小儿脑瘫的临床效果观察

周永祥 张峻峰(通讯作者) 朱嘉琳 吴怡

(1 上海市虹口区曲阳街道社区卫生服务中心 上海 200437)

(2 上海交通大学附属第六人民医院 上海 200233)

(3 上海市虹口区欧阳街道社区卫生服务中心 上海 200080)

(4 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 上海 201620)

痉挛型小儿脑瘫是因大脑发育不完全引起的非进行性损伤而导致大脑功能障碍,表现为语言、运动、视听觉及智力等功能障碍[1],其在小儿脑瘫中占比最高(≥70%)。近年来,头针治疗联合康复训练治疗小儿脑性瘫痪在临床广泛应用,可有效改善患儿的语言及活动功能,提升生活自理能力[2]。但低龄小儿脑瘫运动康复治疗的理解力、表达力、主动性较差,治疗难度大,上述方法无法满足临床需求,头针联合其它疗法的综合治疗方案开始得到重视。一指禅功法作为推拿手法,适用性强且安全性高,在治疗脑瘫中有大好前景[3]。本研究将头针治疗与一指禅功法相结合,观察其对痉挛型脑瘫患儿的疗效,现报道如下。

1.临床资料

1.1 一般资料

研究对象来自于上海市虹口区曲阳路街道、欧阳街道、松江区方松街道社区卫生服务中心以及上海交通大学附属第六人民医院就诊的100 例痉挛型脑瘫患儿,随机分为治疗组、对照组,每组50 例。治疗组男28 例,女22 例,平均年龄(2.33±2.54)岁。对照组男26 例,女24 例,平均年龄(2.98±2.68)岁。两组间基本情况无统计学差异(P>0.05),监护人同意并签署相关知情同意书。收集时间:2018 年6 月至2019 年6 月。

表1 两组患者一般情况对比

1.2 诊断标准

从受精卵至婴儿期的非进行性脑损伤、发育缺陷、发育迟缓等所致的综合征,表现为运动和体态异常。合并有癫痫、感觉障碍、知觉障碍、语言交流障碍、智力障碍及其它行为的异常等。需排除其它疾病引起的中枢性瘫痪、其它非进行性脑疾病。

1.3 纳入标准

符合上述诊断标准的患儿,年龄2 ~5 岁。

1.4 排除标准

①年龄不在范围;②癫痫病情不稳定;③认知功能极差,无法配合;④合并严重肝肾功能不全、血液病及遗传代谢病。

2.治疗方法

治疗组用头针联合一指禅功法,对照组用头针联合运动疗法。参与治疗的康复、针灸、推拿的医师均统一专业培训,并定期考核。

2.1 治疗组

2.1.1 头针治疗 取穴:头部相对应运动区、平衡区、足运感区及智三针,语言一、二、三区。操作:常规局部消毒,取一次性毫针,与头皮成15 ~30°快速进针,刺入帽状腱膜下0.5~0.8 寸,采用捻转平补平泻法,以200 r/min 频率捻转针体,持续30s,留针30min,每隔15min 行针1 次。隔日1 次,10 次/疗程*3 疗程,疗程间休息10d。

2.1.2 一指禅功法 (1)腰背部:俯卧位。循督脉及膀胱经背部第一侧线、第二侧线从上往下进行施以一指禅,重点点按肝俞、脾俞、肾俞穴,刺激5 遍。(2)上肢部:仰卧位或侧卧位。循手三阳经经络走向,从手到肩部施以一指禅法,重点点按肩髃、曲池、手三里、合谷穴位,刺激5 遍。(3)下肢部:仰卧位和俯卧位,循足三阳经经络走向,从臀部到足部施以一指禅法,重点点按环跳、委中、承山、昆仑,刺激5 遍。40min/次,隔日1 次,与头针配合治疗,10 次/疗程*3 疗程,疗程间休息10d。

2.2 对照组

2.2.1 头针治疗 治疗方法及周期同治疗组。

2.2.2 运动疗法 主要以缓解躯干、下肢的肌肉和髋关节周围痉挛,抑制髋关节的过度屈曲,促进下肢的抗重力伸展、两侧的移动,促进腰腹肌发育,增加其紧张性,调节躯干平衡能力和肌张力。每次40min,隔日1 次,配合头针治疗,10 次/疗程*3 疗程,疗程间休息10d。

取卧位

(1)直腿分髋训练:仰卧位,双下肢外展,用双下肢固定住患儿的双下肢,拉住患儿的脚,使踝关节处于背屈,牵拉小腿三头肌,用躯干抵住患儿的躯干,使其躯干前倾。作用:降低下肢肌张力,牵拉内收肌、腘绳肌、小腿三头肌以及腰背部的肌群。10 次/组*3 组。

(2)髋内外旋训练:仰卧位,位于患儿患侧,一手握患儿踝关节使其向健侧大腿内上靠近,同时另一手握膝关节,向外用力至髋外旋最大范围,膝部尽量靠近地面,下肢呈“4”字型。而后握膝部手向内,握踝部手向外用力,使下肢呈半边蛙腿状。作用:促进髋的内外旋,降低髋内外旋肌张力。10 次/组*3 组。

(3)长坐位牵伸训练:长坐位,坐于患儿背后,将患儿两腿分开,用双下肢固定住患儿双下肢,握住患儿双脚,将踝关节牵拉到背屈位,用上半身抵住患儿的躯干使其前倾。作用:牵拉小腿三头肌、腘绳肌以及腰背部的肌;牵拉内收肌,降低肌张力。10 次/组*3 组。

2.3 观察指标治疗效果

2.3.1 通过粗大运动功能量表(GMFM 88 项):包含卧位和翻身(17 项)、坐位(20 项)、爬和跪(14 项)、站立(13 项)、走跑跳(24 项)5 个功能区进行评价,每项评定指标的评分0 ~3 分,总分264 分,分数越高说明患儿粗大运动功能发育越佳。

2.3.2 采用Ashworth 痉挛评定量表评估患儿下肢肌力,分为5 级(0 ~5 分),越高表示其下肢肌力越高。治疗后应较治疗前评分低。

2.3.3 肌肉状态测定:采用Myotonometer 肌肉状态测试系统(NTI 生产,日本伊藤超短波株式会社上海代表处提供) 测定肌张力。实验室温度控制在(23±1)℃。受试者取仰卧位,暴露腰部皮肤,垂直向下轻压受测肌肉皮肤表面(取患侧上肢肱二头肌和股四头肌),压力值设为2kg。治疗前后各测定一次,分析肌肉状态变化。压力-位移数值,曲线下面积越大,肌肉张力越小、肌肉组织的顺应性越好。

2.3.4 显效:痉挛明显减轻,关节活动度恢复>20°,步行能力明显提升,各项功能评分提升>20%。有效:痉挛稍改善,关节活动度恢复>10°,步行能力稍有提升,各项功能评分提升>1%。无效:未达到以上指标。总有效率=(显效病例数+有效病例数)/总病例数×100%。

2.4 统计学方法

采用SPSS19.0 软件进行统计学处理,计量资料采用t检验;计数资料采用率表示,进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.5 疗效评定标准

完全恢复:行为、运动能力完全独立,日常活动能力评定均达独立指标。显著效果:功能虽未完全独立,但级别进步两级以上(包括两级);或未达两级,但达到2 中有条件的独立水平。有效:功能独立水平仅进步一级,且未达有条件的独立水平。稍好:日常活动能力评分虽增加,但功能独立级别未进步。无效:功能独立水平较前无变化。恶化:功能独立水平较前更低。总有效率=(显效病例数+有效病例数)/总病例数×100%。

3.结果

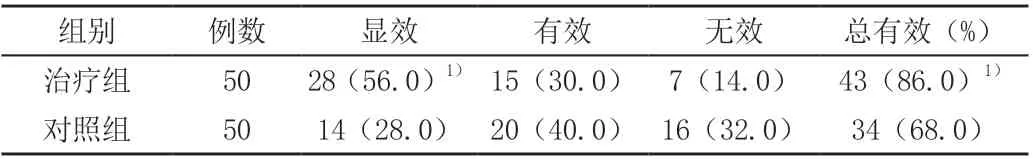

3.1 两组临床疗效比较

根据残疾儿童综合功能评定,两组总有效率和显效率比较经卡方检验,P均<0.05,差异有统计学意义,治疗组显效率和总有效率明都显高于对照组。见表2。

表2 两组患儿临床疗效比较[n(%)]

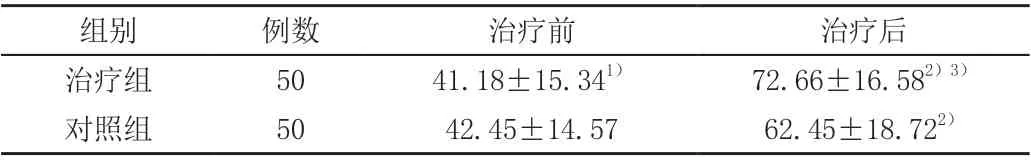

3.2 两组患儿GMYM 评分比较

治疗组的GMYM 评分明显高于对照组,P<0.05。见表3。

表3 两组患儿GMFM 评分比较(±s,分)

表3 两组患儿GMFM 评分比较(±s,分)

注:1)与对照组比较P >0.05;2)与治疗前比较P <0.05;3)与对照组比较P <0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 50 41.18±15.341) 72.66±16.582)3)对照组 50 42.45±14.57 62.45±18.722)

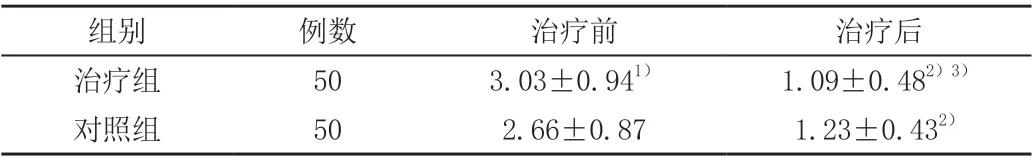

3.3 两组患儿Ashworth 评分比较

治疗组的Ashworth 评分明显优于对照组,P<0.05。见表4。

表4 两组患儿Ashworth 评分比较(±s,分)

表4 两组患儿Ashworth 评分比较(±s,分)

注:1)与对照组比较P >0.05;2)与治疗前比较P<0.05;3)与对照组比较P <0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 50 3.03±0.941) 1.09±0.482)3)对照组 50 2.66±0.87 1.23±0.432)

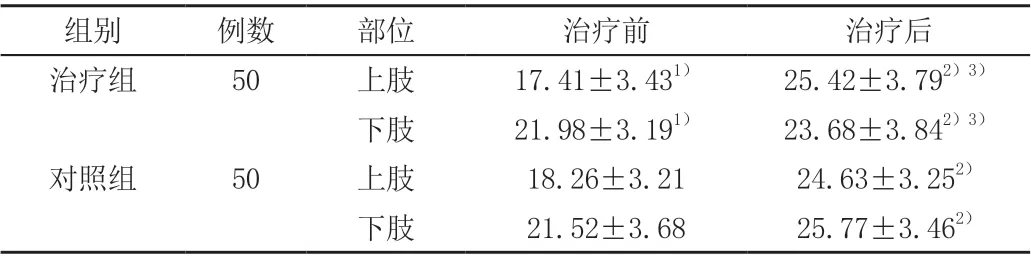

3.4 两组患儿肌肉状态测定评分比较

两组治疗前后组内比较:治疗后较前有明显差异(P均<0.05)。说明两种方法均能改善患者肌肉状态。

两组组间对比:治疗前两组肌肉状态评分比较无明显差异(P>0.05),治疗后,两组上下肢肌肉状态测定有明显差异(P均<0.05)。说明对于肌肉状态的改善,治疗组优于对照组。见表5。

表5 两组患儿上下肢肌肉状态分析(±s,分)

表5 两组患儿上下肢肌肉状态分析(±s,分)

注:1)与对照组比较P >0.05;2)与治疗前比较P <0.05;3)与对照组比较P <0.05。

组别 例数 部位 治疗前 治疗后治疗组 50 上肢 17.41±3.431) 25.42±3.792)3)下肢 21.98±3.191) 23.68±3.842)3)对照组 50 上肢 18.26±3.21 24.63±3.252)下肢 21.52±3.68 25.77±3.462)

4.讨论

痉挛型小儿脑瘫是在大脑皮质未发育完全时,神经细胞发生不可逆坏死及纤维化,椎体束系统损伤导致肌张力持续亢进,患儿出现站立行走时双上肢屈曲,伸直困难、双下肢交叉呈剪刀状等症状[4]。该型为发病率最高的脑瘫,患儿存在严重智力、交流和感知障碍,生活质量受到影响,需要长期治疗和家人的照顾;且脑瘫属于沉疴痼疾,临床暂无特效药物,会造成患儿及其监护人极大的心理负担及经济压力[5]。该病治疗原则为早发现、早诊断、早治疗,有多种临床症状,需要不同的组合方法来优化治疗效果。

中医学认为,脑瘫属于“五迟”“五硬”“五软”等范畴,多由先天肾气不足或后天脾胃失养,肾精不足、脑髓失充、脑失所养而致[6]。头为诸阳之会,施予头针穴位疗法,可调达诸阳、醒脑开窍、行气活血,以达益智填髓之效[7]。从现代医学角度讲,头针联合一指禅功法治疗痉挛型小儿脑瘫能够增加患儿大脑皮质供血,提高脑组织血氧饱和度,刺激大脑皮层兴奋,修复患儿受损的神经元,改善患儿脑部受损区域功能;促进脑细胞代谢及神经营养因子的释放,激活脑神经细胞,使大脑皮层网络日益完善。本研究所用的头针治疗中,以头部语言一、二、三区,平衡区,足运感区,运动区及智三针为主,以针感作用于各反射区部位的神经系统,激活机体的自我调节机制,改善大脑的血液循环,促进脑组织代谢,调动大脑细胞,进一步使全身的气血循行,经络得以疏通;智三针则能调节情感、智力障碍等与神志有关的病症。结果显示,治疗组显效率和总有效率均显著高于对照组,说明头针联合一指禅功法治疗痉挛型小儿脑瘫对调节患儿的运动功能、减轻痉挛程度的疗效显著。

本研究运用电生理测定肌肉状态的方法,以客观数据评定痉挛型小儿脑瘫上下肢肌张力的严重程度,提供客观的疗效评价指标,也在生物力学方面给出了头针联合一指禅功法治疗的依据。研究结果提示:两种治疗方法均能改善患儿上下肢的肌肉状态,但治疗组明显优于对照组。本研究所用以一指禅功法,源自“朱氏推拿”一指禅疗法,以指代针,用于上肢部肌肉、经络及穴位,紧推慢移,调和营卫,直达病所,引阴入阳,以中医整体观念达阴阳之平衡,从局部则改善脑血管痉挛,促进血液循环。一指禅功法给予其足够的运动和感觉刺激,可促使脑细胞的体积增大,树突增多及神经髓鞘形成,从而使其恢复整个生活功能,改善肢体运动功能和认知功能,改善受损神经根所支配肌肉的力量-位移状态,改善肌张力失衡,调节肌肉电生理状态。

综上所述,头针联合一指禅功法治疗,不仅能够疏通脑络,而且可降低肌张力,改善异常姿势,有效提升患儿的智力和运动能力,标本兼治[8-10],值得临床运用。