农田土壤有机碳管理与有机质平衡算法

张维理,KOLBE H,张认连,冀宏杰

农田土壤有机碳管理与有机质平衡算法

张维理1,KOLBE H2,张认连1,冀宏杰1

(1中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,中国北京 100081;2德国撒克森州立农业科学院,Waldheimer Straße 219, D-01683 Germany)

现代土壤肥料研究推动全球不同国家和地区建立了主要作物对氮、磷、钾等矿质养分需求量的推荐指标,这些量化指标成为科学施肥的基础,促进了农业实现增产、增收、增效和环境安全。土壤培肥是发展农业的基础。有机肥、绿肥、秸秆还田是培肥土壤的主要措施,尽管已有研究证实,过量施用有机肥料不仅造成人力、物力浪费,还会产生农田养分流失和环境污染。迄今为止,在国际范围,对农田培肥尚无量化推荐指标。近年由德国科学家建立并尝试采用的农田有机质平衡算法及推荐指标将可能打破这一僵局。本文择要介绍这一方法原理、应用范围和示例,以期为我国提供可资借鉴的经验。有机质平衡算法的科学基础是通过多点长期定位试验,获得作物和有机肥料的土壤有机质碳当量值,前者用以度量不同作物在其典型种植方式下,引起土壤有机质碳量变化的趋势,后者用于表征不同有机肥料施入土壤后产生的有机质量。通过有机质碳当量值,可以对作物在典型种植方式下引起土壤有机质的亏缺量或盈余量、秸秆还田或施用有机肥引起土壤有机质的增加量统一在一个量纲基准上进行分析和计算。该方法作为官方推荐方法,自2004年始在德国多个州和奥地利推广采用,既适用于综合农业,也适用于有机农业。在不允许使用矿质氮肥的有机农业上,该法兼作农田氮素养分管理方法。多点大田校验试验显示,采用此方法,农田土壤有机质供应水平从“低"提高至"平衡"等级时,产量增加幅度可达到50%—150%。有机质平衡算法作为专为农民研制的分区、分类、量化技术指标,延续德国为农民定制的其他技术指标风格,采用了五等级评价指标体系架构。五等级的各分级名、分级释义充分汇总各地长期试验和大量农户调查与验证结果,形成了全国统一的等级释义,保证了指标体系架构的稳定性,既便于各地农民记忆和长期推广,也便于与国家绿色农业补贴政策关联,是有机质平衡算法的前台指标。而与5个分级对应的农田有机质碳当量值范围、作物与肥料有机质碳当量作为支持前台指标的专业指标,允许各地农业科研机构根据本地条件,在保证前台指标释义不变前提下进行相应调整,从而保证了整个指标体系的可扩展性、科学性和实用性,促进了其在各地的广泛推广,切实提高了农民科学施肥与耕地保育技术水平,推动了农田精准化、标准化管理和农业面源污染管控效率,这一做法也值得我国借鉴。在中国应用这一方法的关键是研制适合各主要农区作物和有机肥料的有机质碳当量值。鉴于目前我国长期定位试验数量有限,可借鉴德国相关研究基础,采用长期与中、短期定位试验结合,大田定位试验与模拟试验、校验试验及农田定位调查相结合方式,边试验、边研制、边校验改进、边推广,逐步完善。

土壤有机碳管理;有机质平衡算法;面源污染防治;有机农业;农民用技术指标

0 引言

20世纪中后期以来,随着农业生产水平大幅度提高,农药、化肥等农用化学品急剧增长,由农业面源引发的水体、大气污染、生物多样性下降等环境问题日益严重,成为社会可持续发展面临的重大挑战。对农业源污染的防治已被许多国家纳入基本国策。与点源污染不同,农业面源污染很难通过管网及水处理设施等末端工程建设进行有效控制。治理农业面源污染最有效的方式是进行源头控制,帮助农民在生产过程中科学使用并大幅度减少农用化学品投入量,促进氮、磷养分在农业生产系统内的循环[1-2]。

农业是基础产业,农业关系到粮食安全、食品安全;还是机械制造业、加工业、运输业、服务业等多类产业的基础,其重要性不言而喻。与此同时,即使在农业规模化、机械化高度发达的欧美发达国家,至今农业经营的主体仍主要是一家一户的农场主,与其他产业相比,存在经营规模小而分散,受气象和市场影响大、利润薄等问题,本身仍需要国家扶助和补贴才能生存。对于农业和农村,采用应对点源污染的惩罚性措施和行政指令很难奏效。关键还是鼓励和帮助农民掌握并采用环境友好、量化、标准化的科学施肥、耕作和轮作措施,规避环境不友好的种养殖方式和农作措施。

由于农业生产所处地域辽阔,各地土壤、气候和农业生产条件差别大。即使在同一地区的不同地点,土壤、地形条件、轮作类型不同,也难以采用相同的量化指标与技术规程。当农作措施要兼具增产可靠性、经济效益、环境目标并具有很广的地域适应性时,需要考量的因素变多,农作措施的量化和精准化决策变得更为复杂。与此同时,所有技术指标和规程最终需要农民在田间实现,指标越简单越便于农民掌握和在田间操作。

德国最重要的经验之一是研究和建立适合农民掌握的分区、分类、量化技术指标和规程。这类指标具有两大特点。第一是通过布置在各地的定位大田定位试验,建立可覆盖各地不同自然和农业生产条件的指标体系架构。在这一架构中,指标的科学基础、考量因素、评价方法全国一致。全国统一的技术指标体系架构不仅提高了各分区指标的稳定性,提高了农业的标准化和精准化水平,还促进了国家层面绿色农业补贴政策与农作措施的直接关联。第二是指标分为前台和后台两个层面,以兼顾指标对于农民的可操作性和指标本身的科学性。前台指标供农民使用,主要特点是简单、易记、易懂,指标分级数和各分级释义全国统一,且很少变化,具有极高稳定性。后台指标则是支持前台指标的相关专业技术指标,允许各地农业科研机构根据本地试验结果,在保证前台指标释义不变的前提下进行相应调整。覆盖全域的多点定位试验和前、后台指标结合模式使得这类指标对不同地区的土壤和气候条件有良好适用性,农民对其接受度很高。由德国农业技术标准权威机构VDLUFA(德国农业试验与研究联合会,Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten)发布的农田磷、钾养分管理五等级评价、土壤调酸改土五等级评价、农田质量百分价等技术指标成为这类指标的典范[3-6]。这些指标的广泛推广,对德国自20世纪80年代以来,化肥养分投入量减少一半,同期粮食单产增加四成[7],农产品自给率稳定在100%,发挥了功不可没的作用。

土壤有机质是最重要的农田肥力指标。研究显示:土壤有机质供应水平提高1—2个等级,作物平均增产10%—30%,最大增产可达127%[8]。土壤中有机物质的转化、累积与分解过程周期长,作用机制复杂,阐明和量化表征各相关过程,最终研制出供农民应用的农田土壤有机碳管理技术需要长期定位试验。本文介绍的农田有机质平衡算法,始于20世纪初布置于中欧的多点长期定位试验,至2004年由德国VDLUFA发布了第一版[9],并于2014年发布第二版[10]。目前这一方法已在德国多个州作为标准方法推荐使用,在不允许施用矿质氮肥的生态农业中,本法兼作农田氮素养分管理方法。近年来,随着农田秸秆综合利用的发展,秸秆产品在欧洲市场热销,本法还被农民用于科学规划秸秆销售量和还田量比例,在保证农田肥力前提下,获得更多的种植收益。有机质平衡算法也是在耕地保育技术领域面向农民的最重要量化技术指标。

德国人均耕地面积约0.15 hm2。与德国相比,我国人均耕地只有约0.09 hm2,耕地资源紧缺问题更突出。由于土水资源紧缺,实现粮食安全主要通过提高单位面积产量,由此导致农用化学品投入量和生产成本高居高不下、耕地质量下降、农业生产效益低下问题日益严峻。对农业可持续发展、粮食安全和环境安全形成重大隐患。与此同时,在耕地保育和施肥技术领域,我国至今只有适合土壤肥料专业科研人员应用的技术指标,缺少为农民定制的、适合农民认知和直接应用的分区、分类、量化技术指标和规程,这也是导致农民施肥及耕地保育技术水平长期落后的重要原因之一。本文目的是对德国VDLUFA颁布的有机质平衡算法进行摘要性介绍。尽管这一方法中的技术指标不能照搬,但是本方法的原理与科学基础,在科学施肥和耕地保育技术领域中,重视大田定位试验,研究和建立能覆盖全国各地不同自然和农业生产条件特征的指标体系架构,在全国统一的体系架构基础上通过前、后台指标结合模式将研究结果最终转化为各地农民易于接受的分区、分类、量化技术指标的做法值得我们借鉴。通过为农民定制技术指标提高农民施肥与耕地保育技术水平,推动农田培肥精准化、标准化管理,推动农业面源污染管控的经验也值得我们借鉴。

2 农田土壤有机碳管理与评价的意义

土壤有机碳对土壤肥力具有多方面作用。通过丰富而持续的有机物质投入(包括有机肥料和秸秆还田),可使农田土壤维持较高的土壤生物活动和土壤腐殖质前体物质含量水平,以此全面提高土壤物理、化学和生物性状,实现高产和稳产[8,11-13]。农田土壤有机物质投入不足,会导致土壤有机质含量下降和土壤生产性能大幅度下降。农田土壤有机物质投入过高,则易于因有机碳矿化导致高量养分的分解和释放,由此引起矿质元素特别是氮素进入水体和大气中。

要帮助农民改进轮作、有机肥施肥与秸秆还田等农业措施,实现农田土壤有机碳的最佳管理,需要为农民提供一个既科学,而又便于农民操作的简便方法,利用该方法既能帮助农民判断目前采用措施是否适合,也便于农民进行相应的调整与改进。

研究显示,农田土壤有机碳含量具有点位特定特征。在不同点位上,气候、土壤黏粒含量等自然条件对农田土壤有机碳含量的影响大大超过农作措施影响[8,11,14]。因而难以仅通过土壤有机碳含量的高低评价农田土壤有机碳管理水平。例如,砂质土壤通常有机碳含量低,而黏质土壤则具较高有机碳含量。我们不能因此认定黏质土的土壤有机碳管理水平优于砂质土。又如,在水源保护区,某一地点农田土壤含高量有机碳,其组成主要为稳定性有机碳,而在另一地点,农田土壤含较低有机碳,但该土壤矿化作用强烈,我们也难以仅凭有机碳含量水平导出含高量有机碳的土壤更易于产生农田矿质氮的流失。

长期试验研究结果还显示,某一点位上,农田土壤有机碳含量是该点位特定气候、土壤、农作条件下,土壤有机碳的投入与分解过程在较长年份后(20—30年或更长年限)达成的平衡点。而在短期内,施肥、秸秆还田等农作措施对土壤有机碳含量只有很小影响。一般情形下,农作措施在短期内对土壤有机碳含量产生的影响要远低于农田土壤的采样误差。因此,通过当下农田土壤的采样和化学测试实际难以准确捕获和分辨出农作措施对土壤有机碳含量引起的微小变化。这也导致,尽管定期的土壤采样调查对了解土壤有机碳变化具有一定意义,但是利用土壤采样和化学分析获得的土壤有机碳含量却很难对农田土壤有机碳管理水平进行有效评价,为农民提供相关的农作措施建议。

与土壤有机碳化学测试方法比较,利用长期试验观测数据建立的土壤有机质平衡算法,能够为农民提供一种简捷方法,对农田有机质供应状况进行评价,并对农民现行农作措施提出针对性建议,满足增产、土壤培肥和环境保护多重目标。

3 相关基本概念释义

在介绍土壤有机质平衡算法之前,需要对本方法中涉及的相关概念加以介绍。

(1)土壤有机质 指土壤中有机物质的总和,主要组成为土壤腐殖质、半分解的动植物残体、与土壤黏粒和细粉粒紧密结合的有机物质、土壤微生物体含有机物质量以及少量在土壤样品已尽量去除植物根系及动植物有机残体后仍能通过0.25 mm筛孔的未分解动植物残体。土壤有机质含量的测定采用湿灰化或干灰化消化法,再进行化学测试。如在湿灰化后,可采用重铬酸钾容量法进行测定。

(2)土壤有机碳 土壤有机碳与土壤有机质两个概念涵义相同,量纲有区别。土壤有机碳含量以纯碳量计,土壤有机质含量则以有机物质量计。较早的专著和文献中主要采用有机质这一概念,近年来采用有机碳逐步增多。两者之间的换算公式如下:

土壤有机质含量(g·kg-1)=土壤有机碳含量(Corg,g·kg-1)×1.724;

土壤有机碳含量(Corg,g·kg-1)=土壤有机质含量(g·kg-1)×0.58。

上式给出的换算系数1.724为通用换算系数。土壤有机物质化学组成不同,换算系数不同。例如,对于泥炭土,土壤有机质转换为有机碳的换算系数为2.0。

(3)土壤腐殖质 土壤腐殖质指去除土壤中未分解的动、植物残体后土壤中有机化合物的总称。腐殖质与有机质测定方法的主要区别是前者需要先用碱溶液作为浸提液,再进行消化和化学测试,而后者不需要浸提,直接进行消化和化学测试。这也表示,土壤中有机质量和腐殖质量的区别实际源于化学浸提方法。

(4)营养性与稳定性土壤有机碳 营养性土壤有机碳指土壤有机碳中活跃的、易于转化的组分,是土壤生物的营养物质,也是土壤生物活动的基础。作物收获后地表和根系残留物、通过施用有机肥、秸秆还田进入土壤的有机碳、易被土壤微生物分解的土壤腐殖质主要属于这一类型。在中欧,因土壤类型而异,通常有20%—50%的土壤有机碳属于营养性有机碳。稳定性土壤有机碳主要存在于第四纪冰川期成土过程产生的土壤黏粒和细粉粒中。稳定性有机碳与土壤黏粒和细粉粒形成十分紧密的结合,使其在土壤中很难被微生物分解和矿化,在土壤中可稳定保持数百年以至上万年。研究表明,在中欧,稳定性土壤有机碳在轻质土壤上可达到土壤有机碳总量的50%,而在较黏重土壤中可占土壤有机碳总量的80%。营养性与稳定性土壤有机碳不能通过土壤采样和化学分析测定其含量,而是通过长期试验研究和观测,对有机物质在土壤中转化速率和转化过程的一种概念化分组,通过这一概念化分组,便于将土壤有机碳与其在土壤中的功能关联[8,11,15]。

(5)土壤团聚体 土壤中腐殖质能与土壤矿物颗粒结合形成比较稳定的土壤团聚体。土壤有机-无机团聚体可有效防止土壤侵蚀和分散,提高土壤孔隙度,全面改进土壤物理、化学和生物性状,改进土壤水分和养分储存容量、通气性状,提高农田土壤高产、稳产、防旱、抗涝性状。受有机物质腐殖化和分解过程的影响,土壤有机-无机团聚体持续发生着聚合和崩解,而要保持高的土壤肥力,就需要有持续而丰富的营养性有机碳输入,以维持较高水平的土壤生物活动,在土壤团聚体中腐殖质被分解、矿化的同时,源源不断形成新的前体物质,促进新的有机-无机团聚体生成,维持土壤中总有机-无机团聚体的稳定度。

(6)有机质生成能力与有机质碳当量 有机质生成能力指营养性有机碳进入土壤后生成土壤有机质的能力。在有机质平衡计算中,有机质生成能力以有机质碳当量(Heq,humus equivalent)表达。通过有机质碳当量,对作物在其典型种植方式下引起土壤有机质的亏缺量或盈余量、施用有机肥引起的土壤有机质增加量统一在一个量纲基准上进行分析和计算。1个有机质碳当量为1千克有机质碳量(kg Corg·hm-2·a-1)。1 t以干物质重计的有机质,其纯碳量约为580 kg。

1个有机质碳当量 = 1 kg Corg·hm-2·a-1。

(7)农田有机碳管理 农田有机碳管理的主要目标是根据农田点位特征优化作物轮作和有机肥施肥,在持续提高和维持土壤肥力的同时,避免土壤中营养性有机碳的矿化流失产生环境风险。

(8)农田土壤有机质含量最佳水平 农田土壤有机质含量是对土壤有机物质投入与分解矿化两个过程的综合表达,过少或过多的农田有机物质投入,均可打破原有平衡,并对土壤肥力和生态系统产生负面作用。农田有机物质的投入量应当使土壤有机质维持较高水平,而土壤中有机物质的矿化流失不致产生环境风险为宜,此时,土壤有机质含量已达最佳水平。农田土壤有机质在达到最佳水平后,每年农田有机物质的投入量应当等于或略高于当年农田土壤中有机质的矿化量,此时农田土壤有机质含量应基本不变或仅有微小提升,达到正零平衡。

4 土壤有机质平衡计算的目标、原理与应用范围

土壤有机质平衡计算的目标是对一个地块或一个农场的施肥和轮作措施对土壤有机质的影响进行评估,并根据评估结果导出土壤有机质存量的变化趋势和施用有机肥所能产生的功效,最终给农民提供有机肥施肥和轮作调整推荐,以改进农田土壤有机质供应水平,在保证农田持续获得高产和稳产的同时,避免或尽量减少因土壤有机物质矿化导致的土壤矿质养分、特别是矿质氮的流失。

农田土壤中,土壤有机质的存量变化主要取决于有机肥施肥和不同作物对土壤有机质的需求量,由此可用下式计算土壤有机质的收支平衡。

有机质收支平衡=施入有机肥料的有机质生成量-种植作物对有机质的需求量 (1)

式中,土壤有机质收支平衡等于农田通过施入有机肥料(包括厩肥、流质厩肥、堆肥以及秸秆还田)所生成的有机质量(收入)与作物在种植条件下对土壤有机质的需求量(支出)之间的差值。

良好的农田土壤有机碳管理为:农田通过施用秸秆、绿肥、厩肥、流质厩肥和堆肥等有机肥所生成的有机质量应能补偿作物对土壤有机质的需求量。即腐殖质的收支平衡应实现正零平衡。当农田投入有机肥产生的有机质量低于或高于作物有机质需求量时,均会出现问题,前者降低土壤肥力和农田生产力,后者引起环境风险。

栽培作物一方面通过收获后地表和根系残留物增加土壤有机碳,另一方面通过耕作、免耕覆盖等农作措施影响土壤有机物质的矿化。农田作物类型不同,生育期、耕作方式不同,作物收获后遗留在农田土壤的地表和根系残留物数量及质量不同,残留物在土壤中的分解转化速率不同,最终能生成的土壤有机质量也不同。因而,根据长期试验可将作物进一步分为有机质增加型作物和有机质消耗型作物,由此,上式可表达为下式:

有机质收支平衡=施入有机肥料的有机质生成量+有机质增加型作物对土壤有机质的累积量-有机质消耗型作物对土壤有机质的消耗量 (2)

本方法可用于评价一个地块、一个农场、一种种植制度的农田有机碳管理状况,对农田有机质储量变化给出定性估计,并为农民提供调整轮作和有机肥施肥的推荐。本方法还可帮助农民规划农田秸秆销售量和还田量比例,在提高和保持农田土壤肥力的同时获得更多种植收益。本方法既适用于常规农业农场,也适用于生态农业农场。对于不允许施用矿质氮肥的生态农业农场,本法可兼作农田氮素养分管理方法。

由于农田土壤有机质含量与土壤氮含量密切相关,土壤有机质平衡计算结果实际上间接反映了土壤氮储量变化趋势。因而,这一方法也能为了解田块及农场氮素流失风险给出定性评价。这里,需要强调,土壤有机肥施用引起的农田土壤矿质氮损失主要取决于施入土壤的有机肥是否为易于矿化的富氮有机物料,或土壤中矿质氮是否主要源于施用的有机肥料。由于土壤有机质平衡不能提供精确的氮素流失量评估,当需要了解土壤有机肥施用量与环境污染的量化关系,仍然需要进行由德国联邦政府在施肥法规中规定的农田氮素平衡算法[16]。本方法也不适合作为精确计算农田有机质含量、碳储量及其变化的方法。此外,本方法与德国联邦政府发布的肥料法规[17]和土壤保护法规[18]中关于有机肥施用方法和用量的规定相互独立,内涵无重叠,农民在应用有机质平衡算法时仍需要同时检查对肥料法规和土壤保护法的落实及执行。

本方法为综合农业和生态农业农场设计和使用。为便于农民应用,利用本法进行土壤有机质平衡计算时,在本方法已给出参数之外,农民只需要用到在生产中每个农场或地块都易于获取的最基本信息。

5 有机质平衡算法的科学基础

5.1 不同作物的土壤有机质需求量

不同作物的有机质需求量主要源于长期试验实测结果。通过对中欧延续几十年甚至上百年的多点长期肥料试验的分析,科学家发现,随试验年份延续,根据对各施肥处理的产量、氮素利用率和农田氮素收支平衡综合考量,各试验中最佳施肥处理的土壤有机质含量十分稳定,类似于常数。在这些长期试验中,与最佳施肥处理比较,当采用更高有机肥用量时,作物产量不再增加,而肥料氮素利用率下降。而在这些试验的最佳施肥处理中,每年通过秸秆还田和施用有机肥输入土壤的有机物料所产生的土壤有机质量正好是维持高产的最佳土壤有机质需求量(表1)。当通过作物本身(如作物收获后的地表及根系残留物)和有机肥施肥达到这一需求量时,可实现持续的高产、稳产,同时使农田养分流失降至最低。当通过作物本身和施肥产生的土壤有机质量低于作物最佳有机质需求量时,土壤肥力和产量显著下降。当通过作物本身和施肥产生的土壤有机质量高于作物最佳有机质需求量时,发生农田氮素流失,引起环境问题。

表1 长期试验中通过实测和有机质平衡计算获得的最佳施肥处理的有机质需求量

5.2 作物的有机质碳当量

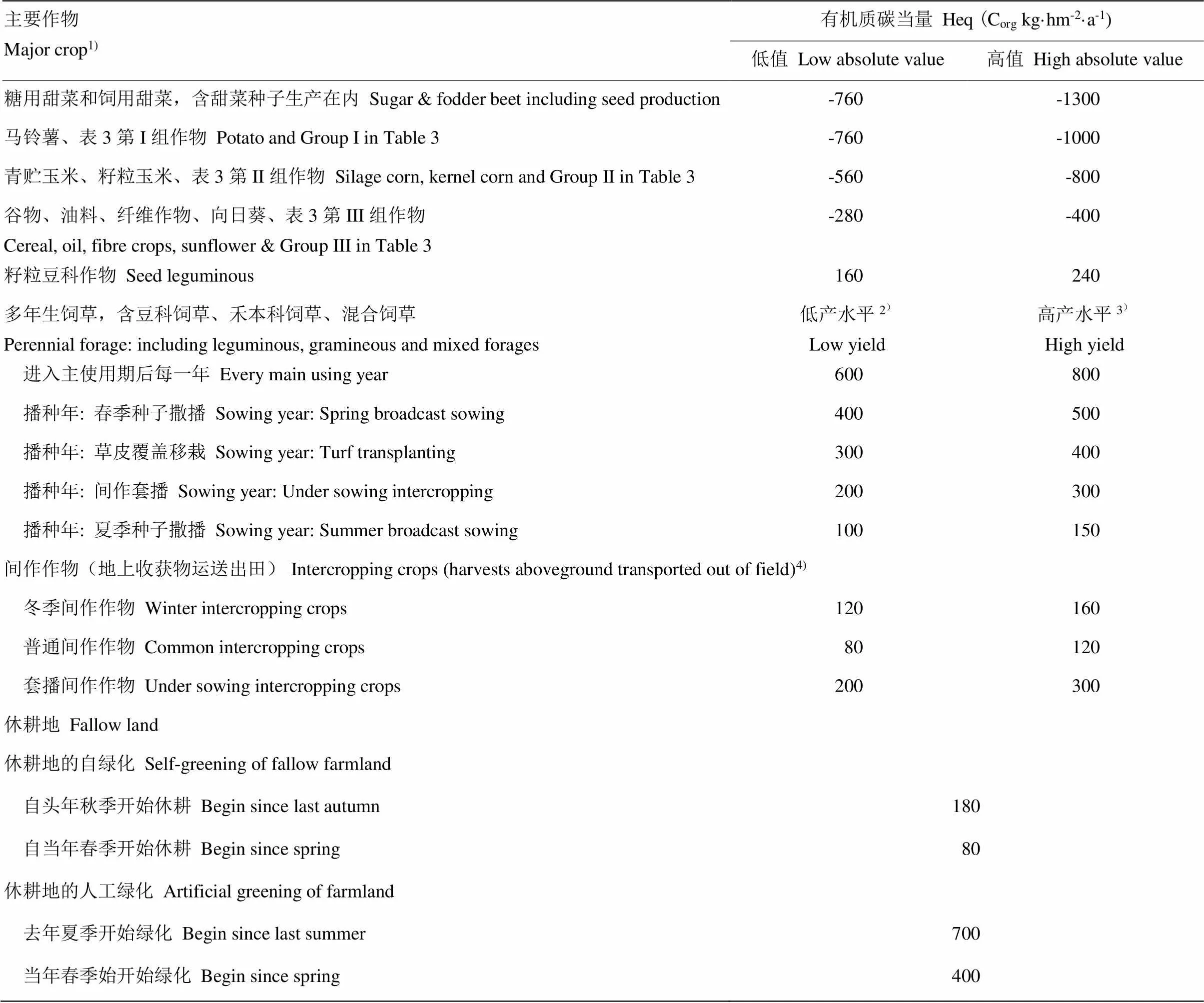

表2列出了通过长期试验实测获得的各种作物的有机质碳当量值,用以度量某一类作物在其典型种植方式下,引起土壤有机质碳量变化的趋势。不同栽培作物引起土壤有机质的亏缺量或盈余量主要受不同类型作物在其典型种植方式下地表及根系残留物数量与质量、耕作及收获方式对土壤有机质累积和分解的影响。

有机质碳当量值为正数的作物属于土壤有机质增加型作物,这类作物收获后土壤中留有较高量的地表和根系残留物,形成有机质累积。有机质碳当量值为负值的作物属于有机质消耗型作物,需要通过施用有机肥或在轮作中引进有机质增加型作物才能满足作物高产、稳产对土壤有机质的需求量,维持土壤肥力的稳定。

由于土壤中有机质的转化受点位特征和农业措施(如耕作、作物产量和收获后根系及地表残留物)影响,在表3中,对每种作物的有机质碳当量值给出一个范围。

对于有机质消耗型作物而言,绝对值小的推荐量适用于土壤栽培措施良好、具优化氮肥供应的农田土壤,而绝对值大的推荐量适用于土壤有机质供应不足已有较长年份的农田,例如,复垦后农田。生态农业不允许施用矿质氮肥,作物需要氮素主要源于豆科作物、土壤有机氮的矿化和有机肥料,也适用较高的推荐量(绝对值大的有机质碳当量)。

多年生饲草在饲草收获后,留有高量地表和根系残留物。高量残留物和饲草种植期间的土壤休耕使农田有机质富集。

间作作物也产生较高量地表和根系残留物,并由此使土壤中有机质累积。

休耕地的绿化使有机碳进入土壤中。这里,有机质的累积效应与作物类型无关,而主要取决于绿化植物的生长量。因而休耕地有机质的累积效应与绿化方式和休耕时期相关联(表2)。

表2 栽培作物的有机质碳当量值

1)甜菜、谷物、籽粒玉米和油料作物的有机质碳当量值不含甜菜叶、秸秆、谷壳等副产品作用,其他作物的有机质当量值则包含了该作物副产品作用;2)进入主要收获期: 每年每公顷产量以干物重计低于10 t(以鲜物重计约50 t);3)进入主要收获期: 每年每公顷产量以干物重计高于10 t(以鲜物重计约50 t);4)作物地上部绿色收获物若留在农田,用表4计算其对腐殖质的作用

1)The Heq values of beets, grains, corn and oil crops do not include effects as beet leaves, straw, hull, etc. The Heq values of other crops include effects of leaves straw, hull and other by-products of these crops;2)Main harvest years: annual yield less than 10 t DM·hm-2(about 50 t FM·hm-2);3)Main harvest years: annual yield more than 10 t DM·hm-2(about 50 tons FM·hm-2);4)When crop green harvest aboveground remains in field, its humus effect can be calculated by means of Table 4

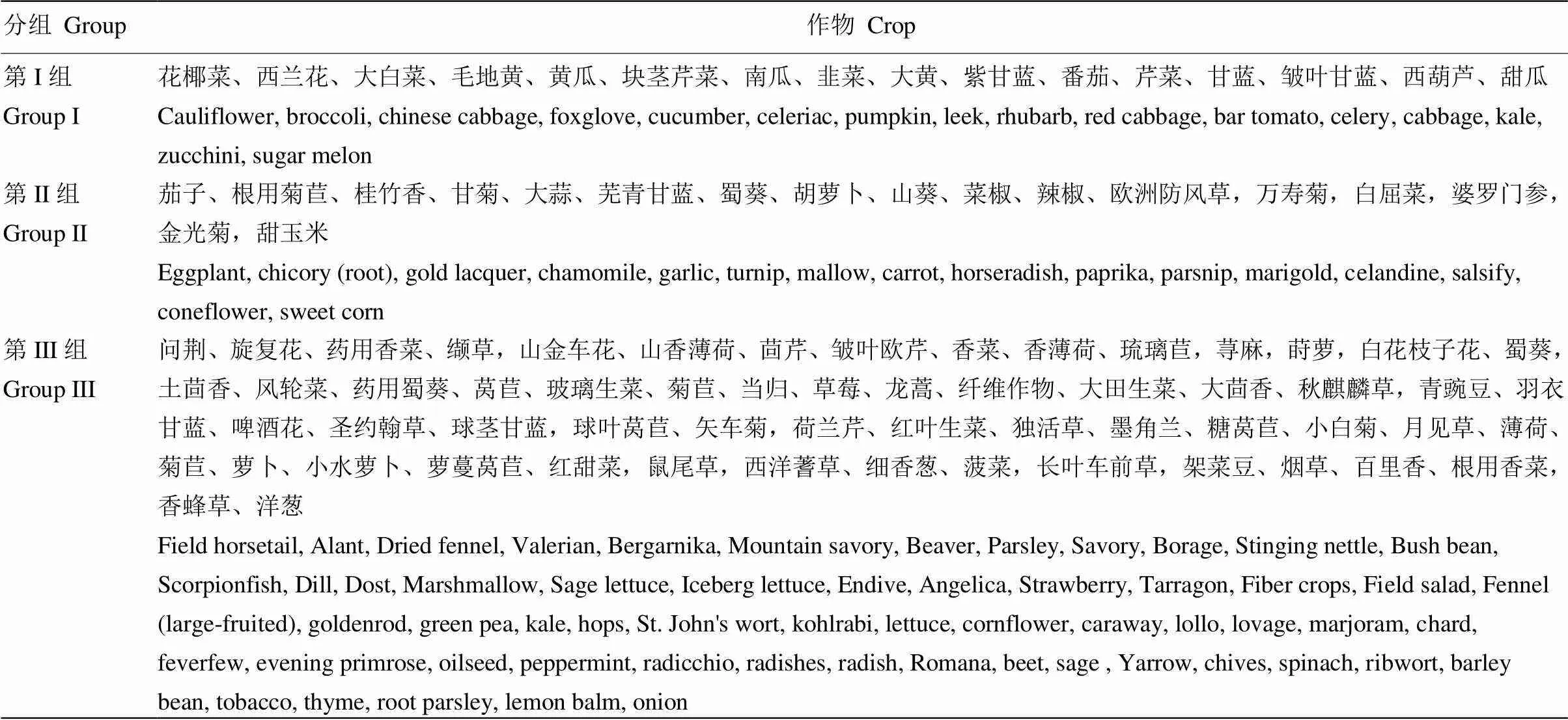

表3中列出了蔬菜、香料、调料和药用作物按其有机质碳当量值的分组。表2中给出了各分组的有机质碳当量值。特殊作物缺少长期试验实测数据,其有机质碳当量值主要根据短期田间试验和模型模拟导出。

表3 对蔬菜、香料、调料和药用作物的有机质当量值分组

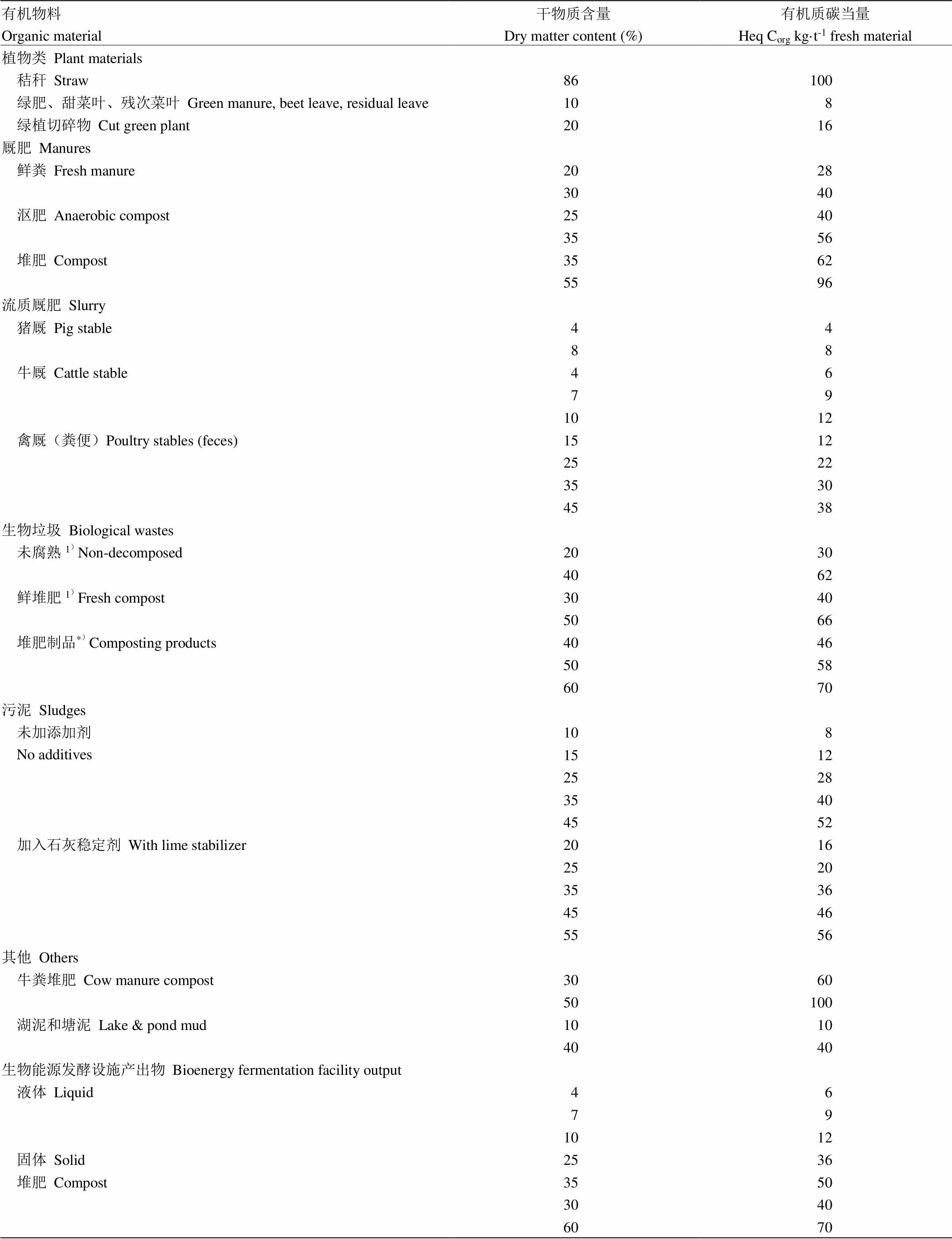

5.3 有机肥料和有机物料的有机质碳当量

各种有机肥料施入土壤后经矿化和腐殖化后产生的有机质碳量也用有机质碳当量(Heq)表示(表4)。有机肥料的有机质碳当量主要取决于其化学组成、粪肥腐熟度和水分含量。如表4所示,每吨作物秸秆(干物质含量约为86%)的有机质碳当量约为80—110 kg,表示1 t还田秸秆在当年可产生80—110 kg有机质碳量。有机肥料的有机质碳当量值主要源于长期试验与及实验室模拟试验。

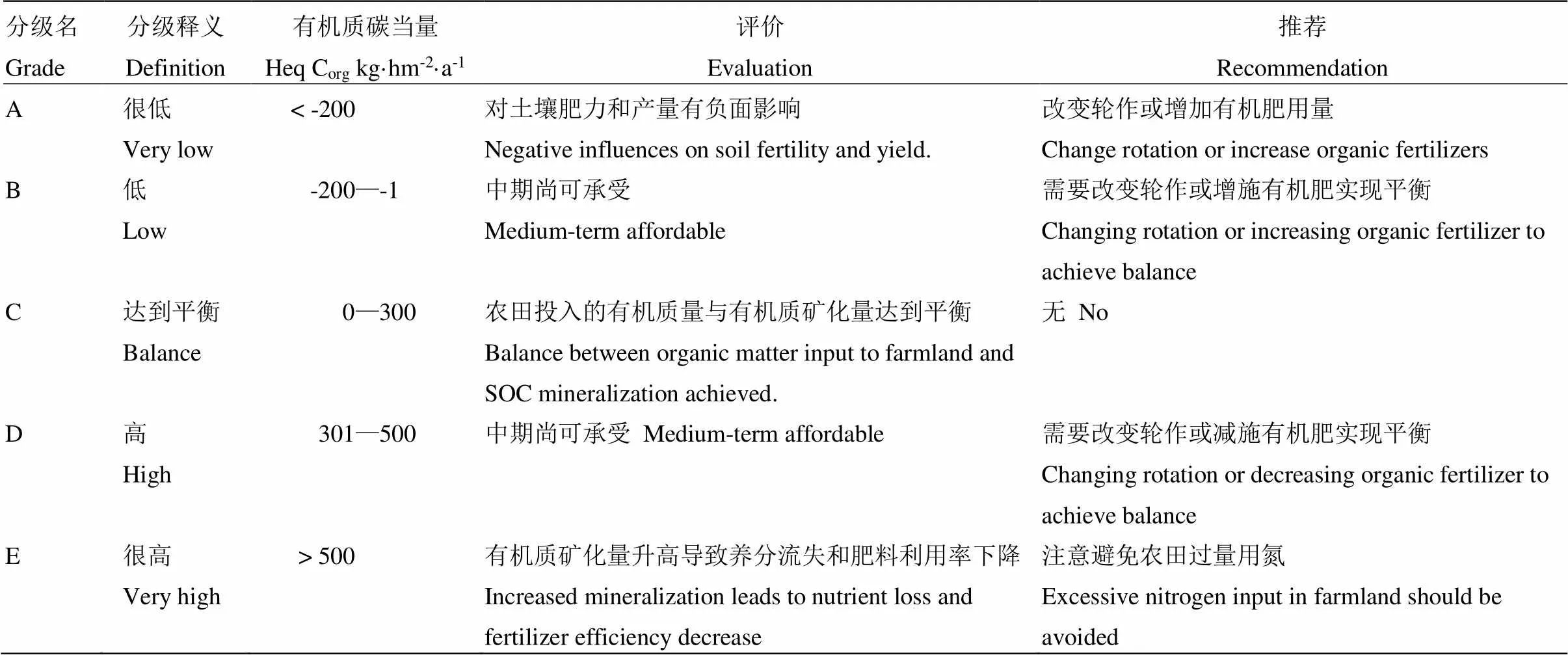

5.4 评价指标

通过公式(1)或(2),根据表2和表4中栽培作物和有机肥料的有机质碳当量,仅可计算农田土壤有机质的收支平衡量。评价指标则用于对收支平衡量进行评价,确定农田有机质的供应状况,并给出轮作调整和有机肥施肥推荐。

表5和表6分别列出了用于综合农业和有机农业的农田有机质供应状况五等级评价指标。制定评价指标主要根据稳产、高产农田对土壤有机质的需求量和土壤有机质的氮素矿化潜势。五等级中的B、C和D三个分级主要用于保证评价结果有较好准确性和足够精度,以便为农场提供量化的农田有机碳管理指导。A和E为两个特殊分组,当有机质收支平衡处于这两个分组时,或土壤有机质的亏缺已影响到农田高产、稳产性能,或高量土壤有机碳矿化已造成较低肥料养分利用率和农田养分流失。有机农业的有机质供应状况评价指标兼作农田氮素养分供应评价与推荐指标,因而表6所列指标对于有机农业具有格外重要的意义。

6 样例计算

本节介绍利用有机质平衡算法和相关技术指标导出一个田块有机肥施肥推荐的实例。

用有机质平衡算法进行推荐时,首先应当采集一个完整轮作的信息。若无完整的轮作记录,也可计算该田块过去5—10年的有机质收支状况。

基于一个地块的轮作信息完成的计算结果示于表7—9。

表7列出了在一个轮作周期为6年的轮作中,各作物的有机质碳当量值(表2)和整个轮作的作物有机质碳当量合计值。表8记录了在6年中,各年施用的有机肥和还田秸秆量、折合的有机质碳当量值(表4)和有机肥的有机质碳当量合计值。表9用公式(1)计算出在这一轮作中的总有机质收支平衡值(490)和年均有机质收支平衡值(82)。按照评价表(表5)该田块的土壤有机质供应水平属于C等级(-75—100 Heq·hm-2·a-1),达到正零平衡。目前的种植制度和有机肥施用量不需要作出改变。在进行某一区域农田土壤有机质管理状况的评估时,采用的计算流程与一个田块的计算流程相同。

表4 有机肥料的有机质碳当量(Heq)[9-10]

1)含难分解结构物质Containing materials difficult to be decomposed

表5 供综合农业用农田有机质供应状况五等级评价分级指标[9-10]

表6 供生态农业用农田有机质供应状况五等级评价分级指标[10,27]

7 方法应用效果与相关研究进展

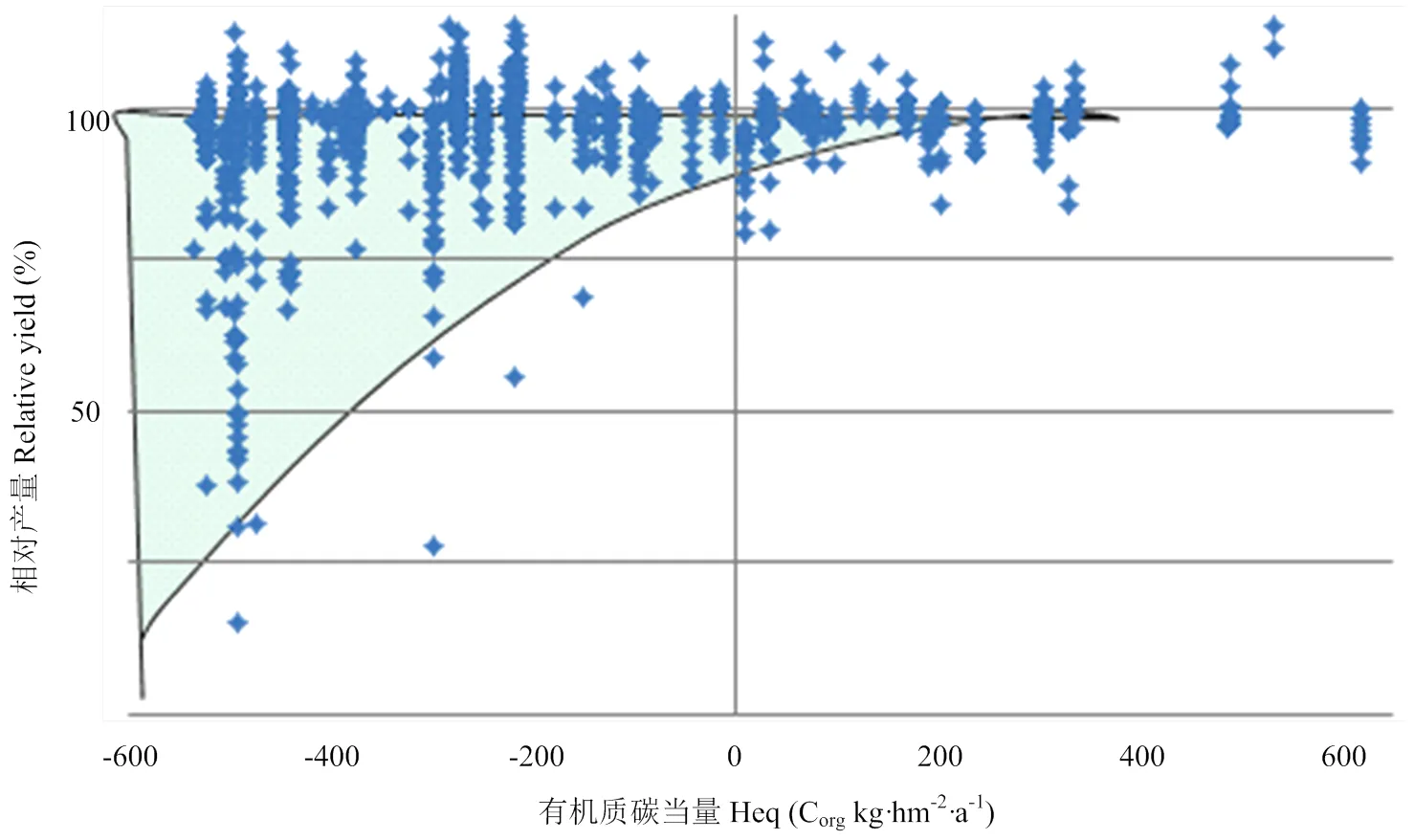

多点田间验证试验显示,农田土壤有机质供应水平与产量效益有很好的一致性(图1)。当农田有机质碳当量值达到收支平衡时,获得最佳产量概率较高。当有机质收支平衡值为负,且绝对值较高时(≤ -200 Heq·hm-2),位于农田有机质供应分级中的A等级,产量下降情形显著增加。而通过施用有机肥料和适宜轮作,改进土壤有机质供应水平,产量增加幅度可达种植制度和有机肥施用量不需要作出改变。在进行某一区域农田土壤有机质管理状况的评估时,采用的计算流程与一个田块的计算流程相同。到50%—150%。当有机质供应达到较高水平(≥ 300 Heq·hm-2),位于农田有机质供应分级中的E等级,随着农田有机肥继续增加,产量不再增加。

表7 样例计算——轮作作物的有机质碳当量

表8 样例计算—轮作中施用有机肥生成的有机质质量

表9 样例计算—有机质收支平衡计算

图1 土壤有机质供应水平对农田稳产性的影响[28]

目前,有机质平衡算法在德国多个州和奥地利已成为官方推荐的综合农业耕地保育方法和有机农业农田氮素管理方法。由于这一方法简单、实用,受到农民欢迎。农民既可以自行通过列表,计算农田有机质收支平衡状况(表7—9),查验农田有机质供应等级和选择相应的农作措施(表5,表6);也可以调用农业技术部门提供的网络化系统,借助人机交互界面完成相应的计算,调取推荐结果。

在有机质平衡算法中,列于表5和表6中农田有机质供应状况的5个分级名、分级释义、各分级评价和推荐释义经过专家多轮讨论,充分汇总了各地长期试验结果和大量农户调查与验证数据,最终形成了全国统一的分级数、分级名与分级释义,便于各地农民记忆和推广,用作农田有机碳管理指标中供农民直接掌握和应用的前台指标。与5个分级对应的有机质碳当量值范围(Heq·hm-2·a-1)则允许各地农业科研机构根据不同地区农业生产条件和生产类型特征进行分区、分类的调整。例如,在表5和表6中,虽然采用了相同的分级名和分级释义,但与5个分级对应的有机质碳当量值范围(Heq·hm-2·a-1)各不相同,以更好适应综合农业和生态农业中对农田有机质管理的不同需求。同样:表2和表3虽然给出了一套全国通用的作物和有机肥的有机质碳当量参数,也允许各地根据本地农业生产条件特征自行调整。

如笔者之前所述,农田土壤中有机碳转化受点位特征影响。研究显示,根据气候条件、土壤类型、土壤质地类型和作物产量水平,给出分区、分类的作物和有机肥料的有机质碳当量值,为农田有机质五等级评价系统编制出差异化的有机质碳当量范围,可明显提高评价的可靠性、准确性和精度[29]。

8 有机质平衡算法对中国的借鉴意义

有机质平衡算法对于提高农田肥力、提高产量和稳产性、落实面源污染防控具有多方面作用。本方法经过长期研究,科学基础扎实,在中欧已有大量推广和应用,证明了其在生产中的实用性。虽然本方法所需各类参数需要有严谨的科学试验,一旦建立了这些参数,农民只需要输入农田作物类型和有机肥施肥信息,即可获得保育耕地、培肥土壤的科学推荐。因方法简单,便于农民掌握,也适合我国农民采用。

在我国应用这一方法的关键是研制出我国主要作物和肥料的有机质碳当量值和评价指标。由于我国气候、土壤和农业生产条件与德国差别较大,不能直接采用中欧长期定位试验提取出的参数,而需要根据我国各主要农区定位试验,提取相应的参数。

为了建立供农民使用方法所需要的技术参数,在过去几十年中,德国公益性土壤肥料专业科研院所开展的长期定位田间试验(10年以上)始终维持在100个左右,短期定位试验达到数百个。这些试验为制定有机质平衡算法奠定了科学基础。我国国土广阔,所覆盖的生态类型区超过德国。目前我国长期定位试验仍较少,符合要求的试验更少。可采取长期定位试验与模拟试验和主要农区农田定位调查相结合方式,同时借鉴德国研制和提取参数的方法,边试验、边研制、边校验改进、边推广,逐步完善。

在构建为农民使用的农田有机碳管理分区、分类、量化指标中,可借鉴德国经验,采取先构建可覆盖全国各地技术指标的体系架构,这一体系架构应适用于我国所有生态类型区的各主要作物。同时采用前、后台指标结合的方式,前台指标要简单、易懂、重视其分级系统和分级释义的稳定性,以便农民掌握。后台技术参数则考虑各分区技术指标的可扩展性和灵活性,以逐步提高指标的科学性和可靠性。

如前所述,尽管我国农民盲目施肥引起的耕地质量退化、面源污染问题已十分严重,但至今,在耕地保育和施肥技术领域,我国仍然缺少专门为农民定制的、适合农民掌握和直接应用的技术指标和规程[30]。这使得农田培肥与养分管理精准化、标准化管理在广大农区难以推广,农业面源污染管控难以落到实处。德国经验显示,对于科学施肥和耕地保育而言,在各主要农业类型区进行多点长期和短期定位试验,为农民构建分区、分类、量化的技术指标是提高农民科学施肥和耕地保育技术水平最主要的途径。而定制这些指标,需要专业科研人员的长期研究,如本文所述有机质平衡算法的试验和研制延续了几十年,包含了几代人的心血。我国近年间农业科研投入虽然持续增加,但在目前科研领域侧重SCI发文量评估,农业专业科研机构同质化、行政化、碎片化日益加深形势下,如何使这类面向农业生产一线的、长期的公益性专业科学研究能够进行和延续,已经成为我国农业科技创新亟待解决的重要命题。

9 小结

土壤有机质是土壤肥力的重要指标。由营养性有机碳输入所维系的土壤有机碳转化对土壤物理、化学和生物性状、对土壤肥力与环境质量具有多方面的作用。土壤有机碳管理的主要目标是使得有机肥的输入足以供养肥沃的土壤,实现高产稳产,与此同时避免因营养性有机碳的过量输入和矿化引起矿质氮的流失。

近年由德国VDLUFA颁布的有机质平衡算法是为农民设计的一种简便技术。采用这一方法,农民可以方便的进行科学的土壤培肥与耕地保育。本方法已经作为官方推荐方法在德国多个州推广采用,既适用于综合农业,也适用于有机农业。在有机农业上,还可兼作农田氮素养分管理方法。多点校验试验显示,通过采用此方法,农田土壤有机质供应水平从“低”提高至“平衡”等级时,产量增加幅度可达到50%—150%。

有机质平衡算法的科学基础是通过多点定位长期试验,获得各种作物的有机质碳当量值和各类有机肥料的有机质碳当量值,前者用以度量不同作物在其典型种植方式下,引起土壤腐殖质碳量变化的趋势,后者用于表达不同有机肥料施入土壤后产生的有机质量。通过有机质碳当量值,可以对作物在其典型种植方式下引起的有机质的亏缺量或盈余量、通过秸秆还田或施用有机肥引起土壤有机质增加量统一在一个量纲基准上进行分析和计算。

在中国应用这一方法的关键是研制适合中国自然和生产条件的作物和有机肥料的有机质碳当量值。鉴于目前我国有效的长期定位试验较少,这些试验所能代表的农区和作物类型有限,可借鉴德国相关研究基础,采用长期与中、短期定位试验结合,大田定位试验与模拟试验、校验试验及农田定位调查相结合方式,边试验、边研制、边校验改进、边推广,逐步完善。

有机质平衡算法作为专为农民研制的分区、分类、量化技术指标,延续了德国专为农民定制的其他技术指标的风格,采用了五级评价指标体系架构,五级评价中各分级名、分级释义充分汇总了各地长期试验结果和大量农户调查与验证,形成了全国统一的等级释义,从而保证指标的稳定性,既便于各地农民记忆和推广,也便于与绿色农业补贴政策的关联,是有机质平衡算法的前台指标。而与5个分级对应的有机质碳当量值范围和作物与肥料有机质碳当量值作为支持前台指标的专业技术指标,允许各地农业科研机构根据本地试验结果,在保证前台指标释义不变的前提下进行相应调整,从而保证了整个指标体系的稳定性、可扩展性和科学性,促进了其在生产上的广泛应用,这一做法也值得我国借鉴。

[1] 张维理, 冀宏杰, Kolbe H, 徐爱国. 中国农业面源污染形势估计及控制对策II. 欧美国家农业面源污染状况及控制. 中国农业科学, 2004, 37(7): 1018-1025. ZHANG W L, JI H J, KOLBE H, XU A G. Estimation of agricultural non-point source pollution in China and the alleviating strategies II: Status of agricultural non-point source pollution and the alleviating strategies in European and American countries., 2004, 37(7): 1018-1025. (in Chinese)

[2] 张维理, 徐爱国, 冀宏杰, Kolbe H. 中国农业面源污染形势估计及控制对策 III. 中国农业面源污染控制中存在问题分析. 中国农业科学, 2004, 37(7): 1026-1033. ZHANG W L, XU A G, JI H J, KOLBE H. Estimation of agricultural non-point source pollution in China and the alleviating strategies III. A review of policies and practices of agricultural non-point source pollution in China., 2004, 37(7): 1026-1033. (in Chinese)

[3] VDLUFA.Darmstadt, Germany: VDLUFA-Standpunkt, 1997: 1-9.(in Germany)

[4] VDLUFA.Darmstadt, Germany: VDLUFA- Standpunkt, 1999: 1-11. (in Germany)

[5] VDLUFA.Darmstadt, Germany: VDLUFA Standpunkt, 2000:1-12. (in Germany)

[6] Anonym.Germany: Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, 2007. (in Germany)

[7] FAO-Statistics. 1971-2015.

[8] KOLBE H, ZIMMER J.Dresden, Germany: Saechsisches Landesamt fuer Umwelt. Landwirtschaft und Geologie, 2015: 1-61. (in Germany)

[9] VDLUFA.. Darmstadt, Germany: VDLUFA Standpunk, 2004: 1-13. (in Germany)

[10] VDLUFA.. Darmstadt, Germany: VDLUFA- Standpunkt, 2014, 1-11. (in Germany)

[11] 张维理, Kolbe H, 张认连. 土壤有机碳作用及转化机制研究进展. 中国农业科学, 2020, 53(2): 317-331. ZHANG W L, KOLBE H, ZHANG R L. Research progress: SOC functions and transformation mechanisms., 2020, 53(2): 317-331. (in Chinese)

[12] KÖRSCHENS M, SCHULZ E.. Germany: UFZ Bericht, 1999: 1-46. (in Germany)

[13] WALDMANN F, WEINZIERL W.Karlsruhe, Germany: Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg, 2014. (in Germany)

[14] WIESMEIER M.. Augsburg Germany: Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2014: 1-41. (in Germany)

[15] SCHMIDT W I M, TORN M, ABIVEN S,DITTMAR T, GUGGENBERGER G, JANSSENS I A, KLEBER M, KNABNER I K, LEHMANN J, MANNING D A C, NANNIPIER P, RASSET D, WEINERTO S, TRUMBORE S E. Persistence of soil organic matter as an ecosystem property., 2011, 478: 49-56.

[16] Anonym.Germany: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2012: 1-33. (in Germany)

[17] Anonym.Germany: Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017: 1-9. (in Germany)

[18] Anonym.Germany: Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, 1999: 1-21. (in Germany)

[19] KÖRSCHENS M, STEGEMANN K, PFEFFERKORN A, WEISE V, MÜLLER A.. Stuttgart-Leipzig, Germany: B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1994: 1-71. (in Germany)

[20] ALBERT E. Wirkung einer langjährig differenzierten mineralisch- organischen Düngung auf Ertragsleistung, Humusgehalte und N-Bilanz.1999(24): 59-62. . (in Germany)

[21] ROGASIK J, SCHROETTER S, FUNDER U, SCHNUG E, KURTINECZ P.. Prague: International Workshop “Practical solutions for managing optimum C and N content in agricultural soils, 2003: 45-56.

[22] ASMUS F. Ergebnisse aus einem langjährigen Dauerversuch zur organisch-mineralischen Düngung auf Tieflehm-Fahlerde., 1995, 39: 359-367. (in Germany)

[23] ZIMMER J & PRYSTAV W.. Dresden, Germany: Saechsisches Landesamt fuer Umwelt. Landwirtschaft und Geologie, 2003: 1-17. (in Germany)

[24] ZIMMER J, ROSCHKE M. Einfache Reproduktion der organischen Bodensubstanz auf Sandstandorten - Erfahrungen aus Dauerversuchen im Land Brandenburg.2001: 481-489. (in Germany)

[25] LETTAU T, ELLMER F. Kohlenstoffgehalte und -bilanzen nach langjährig differenzierter Düngung eines Sandbodens - Ergebnisse aus einem Dauerfeldversuch.e, 1997: 46-52. (in Germany)

[26] BISCHOFF R, EMMERLING R. Auswirkungen differenzierter organischer und mineralischer Düngung auf die Nährstoffsalden und Bodengehalte – Ergebnisse langjähriger Dauerversuche.2004: 59-67. (in Germany)

[27] VDLUFA.Darmstadt, Germany: VDLUFA-Standpunkt, 2013:1-11. (in Germany)

[28] KOLBE H. Zusammenführende Untersuchungen zur Genauigkeit und Anwendung von Methoden der Humusbilanzierung im konventionellenund ökologischen Landbau//Bilanzierungsmethoden und Versorgungsniveau für Humus., 2012(19): 1-85. (in Germany)

[29] KOLBE H. Site-adjusted organic matter-balance method for use in arable farming systems., 2010, 173: 678-691.

[30] 张维理, 徐爱国, 张认连, 冀宏杰. 我国耕地保育技术创新不足已危及粮食安全与环境安全. 中国农业科学, 2015, 48(12): 2374-2378. ZHANG W L, XU A G, ZHANG R L, JI H J. Shortage of innovative technology for arable land fertility management endangered food security and environmental safety in China., 2015, 48(12): 2374-2378. (in Chinese)

Soil Organic Carbon Management and Farmland Organic Matter Balance Method

ZHANG WeiLi1, KOLBE H2, ZHANG RenLian1, JI HongJie1

(1Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China;2Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Waldheimer Straße 219, D-01683 Nossen, Germany)

Progress of soil and fertilizer research work has promoted establishment of scientific recommendation for mineral nutrient requirements of major crops in different regions and counties. These quantitative and precise indicators have become the basis of scientific fertilization and ensured yield, income, and fertilizer efficiency increase and environmental safety. While application of organic manure, green manure and straw returning are the main measures to fertilize soil, studies have showed that excessive organic manure application will result in not only energy and resource waste, but also nutrient release and environmental pollution. Up to now, however, there are still no scientific and quantitative indicators for farmland fertilization in international arena. In recent years, a new method tried in Germany might break the deadlock. The purpose of this paper was to introduce the principle, application scope and examples of the method, so as to provide useful experience for China. The scientific basis of the method is the humus equivalent values (Heq) of crops and organic manures, and materials derived from long-term experiments in different regions. The Heq values of different crops is applied to identify the SOC changes caused by different crops under their typical production conditions. The Heq values of different manures and organic materials is applied to characterize the soil humus producing capacity after these materials applied to farmland. Through Heq value, the deficit or surplus of soil humus caused by crops and the increase of soil humus caused by straw returning or organic manure application can be analyzed and calculated on one unified dimension basis. In many states of Germany and in Austria, the method has been used as officially recommended approach. It was suitable for both integrated farming system and organic farming system. For organic farming system, where mineral nitrogen fertilizers were not allowed to apply, the method could also be used as nitrogen nutrient management approach. A large amount of field tests showed that yield increases arrived to 50%-150%, when SOC management level raised from "low" to "balanced" by using the method. Organic matter balance method, specifically designed for farmers, is a region condition identified, group classified and accurately quantified farming’s management approach. A five-grade evaluation, which was consistent with other methods designed for farmers in Germany, was also adopted in the method. In the five grade evaluation system, name, definitions and interpretation of each grade were nation-wide unified. This was achieved by summarizing a large amount of long-term experiments and farmers surveys from all of the major agricultural areas with different climate, soil and crop production conditions. The unified name and definitions were validated in different regions to ensure the stability of the evaluation indexes. This simplified, unified, and stable evaluation system has showed strong advantages both for learning by farmers and for making relationships between farming’s management measures in practice and subsidy policies for environment. Names, definitions and interpretation of the five grades were the front indexes of the method. The ranges of Heq values in corresponding to the five grades, the Heq values of different crops, manures and organic materials were regarded as the professional indexes or parameters to support the front indexes. These professional parameters were allowed to be adjusted in accordance with local conditions by agricultural research institutions without changing of the unified front indexes. By this way, the method stability, expansibility, scientificity and extensibility in farming’s practice were improved greatly. The architecture composed of front and background indexes designed for farmers for farming’s management is also worthy of our reference. For application of the approach in China, main difficulty is to develop Heq values suitable for crops and agricultural condition in China. Since the sum of qualified long-term experiments in China are limited, we can try to develop the Heq values by use of the available long-term experiments in combination with short-term experiments, simulation experiments as well as site-specific farmland survey in different major agricultural regions in China. To speed up the work, parameter development, calibration, improvement and field demonstration might be done simultaneously.

SOC management; organic matter balance; nonpoint-source pollution control; organic farming; technique index designed for farmers

10.3864/j.issn.0578-1752.2020.02.008

2019-06-03;

2019-09-02

科技部科技基础性工作专项(2006FY120200、2012FY112100)

张维理,Tel:010-82106217;E-mail:zhangweili@caas.cn

(责任编辑 李云霞)