近13 a河南省高产冬小麦产量构成及亲本利用演变分析

段国辉,田文仲,温红霞,张媛菲,彭绍峰,张少澜,杨洪强,冯伟森,吕树作,王海洋,高海涛

(洛阳农林科学院,河南洛阳471022)

河南省是我国的农业大省,其总耕地面积为693.33万hm2,常年种植小麦486.67万hm2,约占全国小麦面积的1/4,年产量占全国的24%左右[1-2]。小麦生产在河南省占有举足轻重的地位,而高产育种的快速发展则是河南省小麦增产的首要因素。21世纪初期,河南高产小麦育种快速发展,不仅单产大幅提高,品种稳产性也得到极大改善。近10 a来,随着全球气候变暖,冬季冻害、春季倒春寒和后期干热风逼熟等灾害天气频发,河南小麦除了原有“两长一短”生育特点,还需要有更好的抗寒性、耐热性及快速灌浆等特点。面对如此多的气候因素的影响,河南省高产小麦育种如何均衡产量结构来完成产量增长,许多学者已进行了研究。许为刚等[3-7]曾在20世纪90年代对我国不同地区小麦品种更替中产量及相关性状演变进行了分析,研究结果为小麦育种提供了参考;刁现民等[8-9]对不同地区糜子品种的多年区域试验数据进行分析,总结了糜子品种选育的时代演变,阐述了糜子品种更替及产量要素的变化规律;冯家春等[10]利用国家区试数据分析了黄淮南片国审小麦品种品质性状发展变化;袁爱梅等[11]利用AMMI模型分析了冬小麦品种区试数据的稳定性;曹廷杰等[12]曾利用小麦区试数据,对2008年以前近20 a的河南省冬小麦主要农艺性状演变规律进行分析,为当时的河南省小麦育种提供了参考;詹克慧等[13]曾对河南审定小麦品种的骨干亲本利用进行了分析,为河南省新品种杂交选育提供了参考。段国辉等[14]早期曾根据河南省区域试验数据就2004年以前的河南高产小麦产量三要素变化育种进行过导向分析。

本研究拟通过对2005—2017年的河南省高产小麦区域试验数据进行分析,研究近13 a来河南省半冬性高产小麦品种产量、产量结构及亲本利用演变规律,分析亲本利用和品种增产之间的关系,以期为今后河南省小麦育种及亲本利用提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试材料为河南省2005—2017年13 a的小麦良种区域试验参加试验的610个品种,其产量及农艺性状数据为每年承担河南省区域试验试验点的记载的平均值,主要来自于2005—2016年河南省区域试验总结[2]。

1.2 研究方法

利用平均值对比分析法和变异系数分析法,分析了历年来河南省高产小麦区试品种产量状况、增减产幅度及主要农艺性状变化情况;利用通径分析法,对产量和产量相关性状进行通径分析,分析了小麦育种在产量构成要素上的演变规律;利用统计对比分析法和相关性分析法,对参试品种主要亲本利用情况进行汇总及对比分析;对历年使用周麦系列品种作亲本的百分比和品种增产幅度进行相关性分析,并分析了周麦系列品种利用对品种增产的贡献。

1.3 数据处理

利用SPSS软件进行数据处理分析。

2 结果与分析

2.1 半冬性高产小麦品种及对照历年产量平均值对比分析

从图1可以看出,参试高产小麦品种年度平均产量水平逐年呈上升趋势,由2005年的平均产量接近7 500 kg/hm2发展到目前常年7 500 kg/hm2以上。说明近年来高产小麦品种产量水平有了较大提升;其次,参试品种平均产量在2009—2010年之前低于对照周麦18,在2010年之后逐渐高于对照周麦18,差距有逐渐加大趋势,说明2010年以来,河南省高产小麦育种水平大幅提升;对照周麦18,丰年高产,气候不利年份产量不低于平均水平,常年稳定在7 500 kg/hm2左右。说明该品种高产潜力大且稳产性好,是近十几年来很有实力的对照品种。

2.2 半冬性高产品种产量构成因素及主要农艺性状平均值、变异系数分析

通过历年区试参试品种产量、主要农艺性状平均值对比、变异系数对比以及相关性分析、通径分析,可以得到近13 a来河南省高产品种的产量构成要素的演变规律,从而得知其产量增长规律,为今后高产育种提供科学参考。

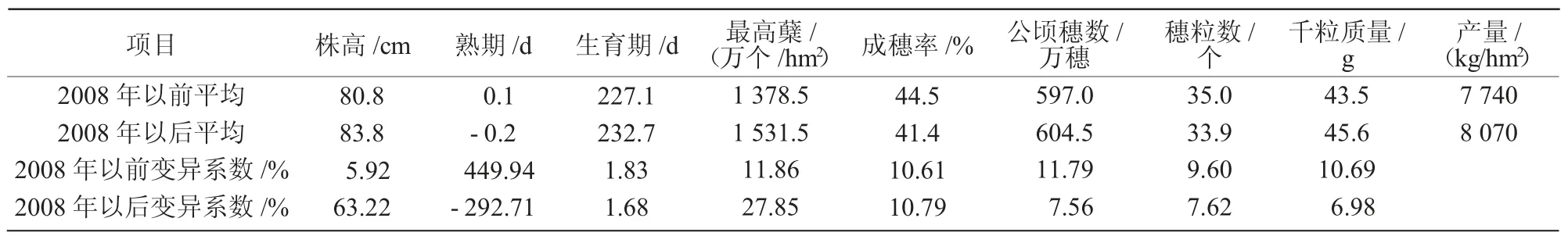

曹廷杰等[12]曾依据河南省区域试验数据分析了2008年以前的半冬性高产小麦品种产量及主要农艺性状演变,因此,本研究以2008年为分界,对比分析2008年以前(2005—2008年)和2008年以后(2009—2017年)的半冬性高产品种产量及主要农艺性状变化。为了防止区域试验中个别表现较差品种的性状数据对年度整体数据的影响,本研究主要对年度试验中每组的产量前5位参试品种性状数据进行汇总和分析,确保统计数据能够真实地反映年度高产小麦品种的性状表现。

从表1可以看出,2008年以后参试高产品种比2008年以前参试品种产量、株高、生育期、最高蘖、有效穗数及千粒质量均有增加,而成穗率和穗粒数略有减少。说明随着新材料的利用,高产品种茎秆质量有了较大提高,抗倒性增强,品种株高增加,公顷穗数增加,千粒质量在经过多年的提升后依然在增加,这些都是高产品种产量取得进一步提升的主要因素。而成穗率降低与品种最高分蘖数增加有关,穗粒数降低则受较多因素影响:首先是三要素的相互制约关系,公顷穗数增加和千粒质量增加均会造成穗粒数减少;其次,近几年来河南春季气候变化较多,倒春寒连续多年发生,这也是造成穗粒数降低的主要原因[15-16]。

由2005—2008年和2009—2017年参试品种农艺性状变异系数对比分析可知,熟期变异系数值在2008年以前较大,2008年以后变小,说明熟期早晚对高产品种没有统一定论,但近年来趋于一致;其次,变异系数数值较高,其中,变化较大的是株高、最高蘖、公顷穗数和千粒质量,株高、最高蘖变异系数在2008年以后较之前变大,说明育种技术提高,株高不再是产量增加的限制因素;而最高蘖变异系数变大,说明为了提高公顷穗数,育种者接受更多无效蘖的存在。公顷穗数和千粒质量的变异系数在2008年以后较之前变小,说明在2008年以后,育种者认同的公顷穗数和千粒质量值逐渐一致。

表1 不同阶段参试小麦品种主要农艺性状平均值及变异系数

2.3 半冬性高产小麦品种产量构成因素、主要农艺性状与产量的相关性分析

从表2可以看出,在2008年以前,为了追求高产,同时根据生物学产量,育种家选育的高产品种在株高选择尺度上依然放的较宽,所以株高与产量呈极显著正相关;就生育期和熟期而言,为了避免后期干热风气候,高产品种选择早熟避害,因此,生育期和熟期2个性状与产量呈负相关,且熟期与产量呈极显著负相关;就分蘖成穗方面,最高分蘖与产量呈正相关,而成穗率与产量呈极显著负相关,公顷穗数与产量呈负相关但不显著,反映了2008年以前育种家更注重高产品种的穗部性状选择,公顷穗数没有被放在首位,虽然苗期选择分蘖多的,但成穗率没被关注,千粒质量与产量呈极显著正相关(r=0.64),这也印证了当时的育种主导方向。

表2 2005—2008年小麦品种产量与主要农艺性状相关性分析

由表3通径分析可知,主要农艺性状对产量的直接贡献大小依次为千粒质量>穗粒数>最高蘖>公顷穗数>成穗率>生育期>株高>熟期。这与许为刚等[7]和曹廷杰等[12]的分析结论一致。千粒质量对产量的直接贡献最大,通径系数达0.788 4,这是21世纪初选用重穗型品种增产的结果,同时也是周麦亲本参与的结果。

由表4可知,2008年以后,随着全球气候变暖,小麦生长期的冬季冻害和后期大风降雨等灾害天气日趋频繁,为了追求稳产,育种工作者在选育高产品种时对株高的选择越来越重视,在保证较高生物产量的前提下矮秆抗倒和茎秆弹性好被更多关注,因此,株高与产量呈正相关但不显著;就生育期和熟期而言,对抗寒耐热的品种经过近10 a的选育,新品种对后期干热风等的抗性渐强,因此,选育的品种相对2008年以前熟期有所推迟,生育期明显延长,高产品种熟期与产量呈不显著负相关,但生育期与产量呈显著正相关;在分蘖成穗方面,最高分蘖数与产量呈极显著正相关,而成穗率与产量负相关不显著,成穗数与产量呈极显著正相关,这也反映了2008年以后育种家更注重高产品种的群体性状选择,公顷穗数与千粒质量再次被同等重视,在保持较高千粒质量的基础上最大可能地增加穗容量,是这一时期高产品种取得高产的关键。

表3 2005—2008年小麦品种产量构成因素与主要农艺性状通径分析

表4 2009—2017年品种产量与主要农艺性状相关性分析

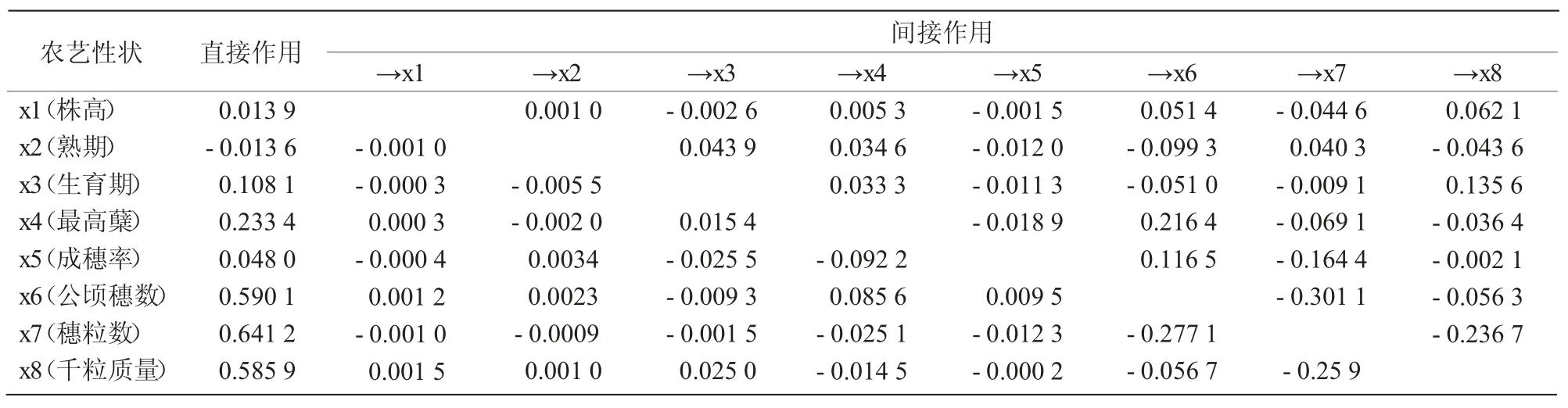

从表5可以看出,在2008年以后,育种上选育的高产品种,其主要农艺性状对产量的贡献大小依次为穗粒数>公顷穗数>千粒质量>最高蘖>生育期>成穗率>株高>熟期。由此可知,经过前期努力,在高产品种穗部性状得到较大改善后,最高分蘖和公顷穗数被育种工作者重新提到重要位置,群体对产量的直接贡献显著增加,同时生育期对产量的贡献也相对增加,而千粒质量对产量的贡献相较2008年以前有所减少。进一步证明,河南省高产育种在经历了粒质量攻关和群体上升稳定后,高产潜力的挖掘必定存在于穗粒数的增加上。表3通径分析表明,只有穗粒数对产量贡献通过生育期有正向效应,但表5通径分析表明,穗粒数通过其他7个性状对产量的贡献均为负向效应,再次说明河南小麦育种中,要增加穗粒数,受制约和需要协调的条件较多,选育大穗多粒品种需要更多技术支持。

表5 2009—2017年品种产量构成因素及相关性状通径分析

2.4 高产小麦亲本利用分析

对近13 a河南省高产小麦区域试验参试小麦品种的组合进行统计发现,以周麦系列品种作为亲本的品种占参试品种的比率呈逐年上升趋势(表6)。通过对历年品种平均产量增产幅度与周麦系列品种亲本利用对比分析可知,首先,从2005年更换冬小麦对照后(由原来的豫麦49更换为周麦18),参试品种的增产幅度大幅下降。经过育种者近5 a的努力,参试品种平均产量水平逐渐接近对照。并且在随后几年增产潜力大幅提升。到目前为止,增产幅度逐渐进入稳定期。其次,从历年参试品种数量可以看出,从2004年开始,河南省冬小麦区域试验的参试品种数量呈逐年上升趋势,说明河南小麦育种力量逐步强大;从参试品种中以周麦作亲本的参试品种占总参试品种的比率来看,从2004年开始呈逐年上升趋势,直至2015年略有回落。对该比率与区域试验中参试品种平均增产幅度这2组数据进行相关分析,结果显示,相关达极显著水平,相关系数为0.771 839,说明利用周麦作为亲本,对河南冬小麦高产育种和品种增产起到了重要作用。

由表6还可知,参试品种平均增产幅度逐年上升并在近2 a趋于稳定,比周麦18增产的品种逐年增多,说明河南省小麦高产育种再次进入一个稳定阶段。目前,河南省和国家区域试验已尝试增加百农207作为新的冬小麦辅助对照。以周麦作为亲本参试品种占所有参试品种比率从2015年以后有所下降,这也说明育种者已经开始转用新的材料来完成高产育种突破。同时,新的基因挖掘及分子标记辅助育种的开展,丰富了育种材料,改进了育种手段,完善了育种技术,河南高产育种在新时期一定会有新的突破。

表6 半冬性高产品种平均增产幅度及以周麦系列品种为亲本品种统计

3 结论与讨论

经过2005—2017年13 a育种工作者的努力,高产小麦产量有了极大的提高,但目前基本已进入缓增阶段。这也预示着高产育种再次进入瓶颈期,传统育种要想取得突破,必须有新材料、新技术的加入。

在育种材料利用方面,对半冬性品种来说,过多地利用周麦系列品种,虽然取得了较大的产量突破,但育种遗传狭窄所带来的负面影响也会逐步加深,面对逐年发生的倒春寒和日益严重的病害,及时采用新的抗逆材料、加强抗病材料的利用和创制,是当前河南育种工作者急需努力的方向。

对产量三要素的演变分析可知,穗粒数在2008年之前和2008年之后2次回归分析中贡献度均很高,但其与产量的相关性分析结果均为不显著正相关。研究表明,大部分品种穗粒数在30~35粒,相对稳定。显然,要进一步提高产量,增加穗粒数是较为有效的途径。河南省气候对高产小麦发育弊大于利。梁金城等[1]研究表明,河南省小麦穗分化具有开始早、历期长、前慢后快的特点;较长的冬季穗分化是有利条件,而倒春寒冻害则是造成小穗、小花退化的主要原因。其还研究指出,要增加小麦穗粒数,就要选择对光温不敏感品种,以提高品种穗分化时间和抗寒性;选择抗旱节水品种,在关键时期较少水分缺失对穗分化有促进作用;选择N、P、K高效品种,以保障小麦后期籽粒快速高效灌浆。赵虹等[16]研究指出,目前河南省的气候特点是,冬季暖冬,大部分麦苗有旺长和发育期提前的特点,这对提高小麦群体和促进穗分化有利;但春季的低温冻害几乎每年都有,倒春寒发生呈现偏晚、偏重现象,从而造成早期发育形成的小花、小穗无法全部正常形成籽粒,进而限制穗粒数常年处于30~35粒,冻害严重年份则更少。张国泰[17]分析了小麦顶小穗的形成发育特点,并指出其与形成大穗、增加穗粒数关系密切;王月福等[18]分析了水分胁迫对耐旱性不同的品种小花分化发育的影响,阐明了耐旱品种小花分化的特点,为耐旱品种增加穗粒数提供科学参考;王萍等[19]分析了基因型和播期对长春冬小麦穗分化的影响,认为耐寒性强的品种越冬前处于生长锥伸长期可安全越冬,适播期较宽;穗分化结束日期因品种而不同,但同一品种不同播期间无差异。庞启华等[20]研究指出,通过一般配合力高的亲本,就能在其后代中选育出多小穗类型的品种[3]。这些都说明,通过发掘特有亲本材料,创制优异种质,采用合适的育种技术,选育耐寒、抗旱、资源高效利用品种,从而使小麦在冬季形成的穗分化能尽可能多地形成小穗,小花顺利分化,进而达到穗粒数的增加是高产小麦产量取得新突破的主要方向。四川农业大学曾就当地多穗大粒品种选育进行过大穗大粒资源创制[21-22],如今我们也可通过新材料创制,使得品种穗粒数显著增加,在产量上取得较大进展。

在品种方面,栽培技术在高产品种实现高产中的作用也不容小觑,如何根据品种特性,适当晚播、控制冬季小麦群体,将群体动态和生育进程控制融入到新品种高产栽培中,春季晚浇拔节水促稳控旺,避免倒春寒冻害对穗部影响,是品种高产创建的另一研究方向。