3D 打印模型在儿童先天性脊柱侧凸治疗中的应用研究

白云松 张学军 曹 隽 祁新禹 郭 东 李 浩

先天性脊柱侧凸是一组由椎体发育异常引起的脊柱畸形,由于脊柱椎体解剖结构异常,难以发挥正常的支撑及运动等功能,严重降低患儿的生存质量[1]。 由于先天性脊柱侧凸病情多呈进行性加重,故常需给予手术治疗。 椎弓根螺钉固定具有三维固定牢靠、矫形力量大等优势,为当前矫正脊柱侧凸的常用方法[2]。 然而,对于先天性脊柱侧凸的治疗临床多选择徒手置钉,置钉的准确性容易受手术医师的经验及影像扫描结果的影响,一旦发生螺钉误置,会极大增加手术风险[3]。 近年来,随着3D打印技术在脊柱外科的陆续应用,利用三维数字重建技术,经3D 打印机打印出拟手术节段的脊柱模型,不仅获得了脊柱椎体的三维数据,提高了置钉的准确率,也方便了手术操作,缩短了手术时间[4,5]。 本文通过回顾性研究来探究3D 打印模型在儿童先天性脊柱侧凸治疗中的作用及应用效果,现报告如下。

材料与方法

一、一般资料

回顾性收集2015 年12 月至2016 年12 月于首都医科大学附属北京儿童医院接受手术治疗的83例先天性脊柱侧凸患儿为研究对象,其中男童47 例,女童36 例,平均手术年龄5.98 岁(1.5 ~13.0 岁)。40 例行半椎体切术,31 例行Ponte 截骨术,8 例行PSO 截骨术,4 例行VCR 截骨术。 随访时间24 ~35个月,平均28.4 个月。 平均术前Cobb 角(83.01 ±14.02)°,术后矫正至(20.20 ±4.12)°,末次随访时(22.01 ±4.85)°,平均矫正率为73.5%。 研究对象纳入标准: ①经影像学检查确诊为先天性脊柱侧弯畸形,需要行手术矫正治疗; ②无心、肺功能异常等手术禁忌证; ③随访2 年以上,资料完整。 排除标准: ①合并严重器质性疾病; ②伴有脊髓疾病或有脊柱手术史者。 根据是否应用3D 打印模型将83例患儿分为试验组(n=44)和对照组(n=39),试验组术前手术计划及术中置钉截骨均参考3D 打印模型,对照组仅参考患儿术前影像学检查。 试验组男童24 例,女童20 例,平均年龄(5.93 ±1.46)岁;对照组男童23 例,女童16 例,平均年龄(6.04 ±1.38)岁。 两组患儿性别、年龄等基本资料无统计学差异(P>0.05)。

本研究获得医院伦理委员会审批,患儿家长自愿参与研究并签署了知情同意书。

二、手术方法

1. 术前准备:试验组:术前对患儿进行全脊柱CT(lightspeed VCT64,GE 公司,美国)扫描,试验组将获得的CT 图像及数据导入软件,重建三维模型,其后将数据格式转为3D 打印机能识别的STL 格式,最后用3D 打印机打印出拟手术脊柱节段模型。术者观察模型脊柱形态,全面了解病变及邻近椎体的情况,并根据观察结果制定置钉及截骨方案。 典型病例见图1。

对照组:根据术前脊柱平片及CT 三维重建图像制定置钉及截骨方案。

图1 参考3D 打印模型手术的先天性脊柱侧凸病例 A,B:5 岁7 个月男童术前脊柱正侧位X 线片; C,D:3D 打印模型的左侧外观及右前侧外观; E,F:术后6 个月随访脊柱正侧位X 线片Fig.1 Classical 3D printed model for a child with congenital scoliosis The anterioposterior (A) and lateral (B)spinal film of a boy aged 67 months pre-operation.3D printed model showed the left (C) and right front (D) views of spine.And the anterioposterior (E) and lateral (F) spinal films at 6 months post-operation

2. 手术方法:患儿取仰卧位,麻醉成功后,取常规脊柱后正中切口,显露需要手术操作节段的椎板、棘突、横突等解剖结构。 试验组根据术前3D 模型上设计的置钉标志点及进钉方向进行置钉。 对照组根据术前影像及术中解剖进行徒手置钉,于C臂机透视下确定置钉准确性。 置钉完毕后,试验组结合3D 模型进行截骨操作,对照组根据术前影像及术中解剖进行截骨操作。 根据畸形情况进行半椎体切除、Ponte 截骨、经椎弓根截骨(PSO)或全脊椎切除(VCR)等操作。 双侧以钛棒连接椎弓根钉,凸侧加压及凹侧撑开以矫正侧凸畸形。 C 臂机确认矫形效果后锁定螺钉,冲洗并关闭伤口。 术中均行神经电生理监测。 术后患儿卧床制动,2 周后在支具保护下活动。 术后2 周、3 个月、1 年及2 年复查站立位脊柱全长正侧位X 线片,术后1 年行CT 检查,评定置钉情况及融合效果。

三、观察指标

记录两组患儿手术时间、术中出血量、术中透视次数、置钉数量、置钉准确率、脊柱侧凸矫正率及并发症(硬膜、神经根、脊髓及胸膜损伤)情况;比较手术前后两组侧凸Cobb 角的变化。 置钉准确率以CT 检查评定,螺钉位置可分为穿出椎弓根皮质与完全在椎弓根内。 置钉准确率=(完全在椎弓根内置钉数量/椎弓根内置钉数量) ×100%[6]。

四、统计学方法

本研究采用SPSS20.0 统计学软件分析数据,对于年龄、手术时间、术中出血量、术中透视次数、Cobb 角、侧凸矫正率等计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间数据比较采用独立样本t检验;对于性别、并发症等计数资料采用频数分析,组间比较采用χ2检验。 以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

83 例患儿中,男童47 例,女童36 例。 试验组患儿行半椎体切除术19 例,Ponte 截骨术17 例,PSO 截骨术5 例,VCR 截骨术2 例;对照组患儿行半椎体切除术21 例,Ponte 截骨术14 例,PSO 截骨术3 例,VCR 截骨术2 例。 两组手术方式构成无明显差异(P>0.05)。

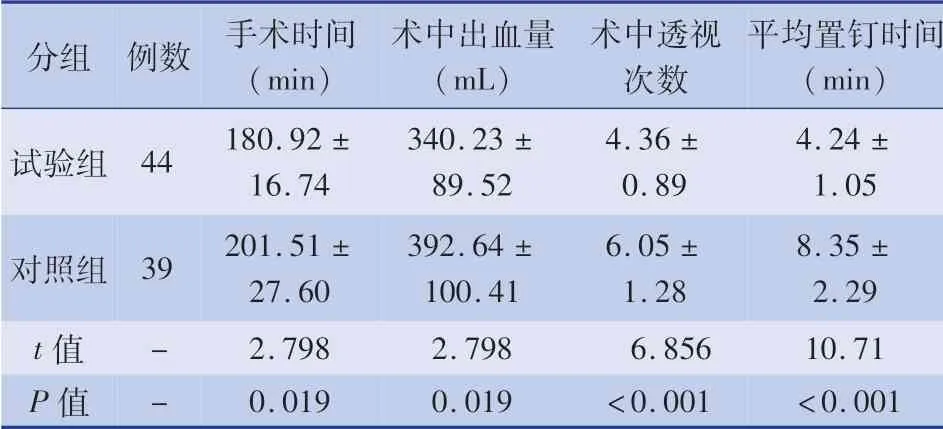

试验组平均手术时间少于对照组[(180.92 ±16.74)minvs.(201.51 ±27.60)min],差异有统计意义(t=2.798,P=0.019)。 试验组和对照组术中出血量分别为(340. 23 ±89. 52)mL 和(392. 64 ±100.41)mL,差异有统计学意义(t=2. 798,P=0.019)。 试验组和对照组术中透视次数分别为(4.36 ±0.89)次和(6.05 ±1.28)次,差异有统计学意义(t=6.856,P<0.001),见表1。 试验组和对照组平均置钉时间分别为(4.24 ±1.05)min 和(8.35±2.29)min,差异有统计学意义(t=10. 71,P<0.001);试验组44 例患儿共置钉372 枚,置钉准确率为93.55%(348/372),对照组39 例患儿共置钉458 枚,置钉准确率为79.91%(366/458),试验组的置钉准确率高于对照组(χ2=218,P<0.001)。

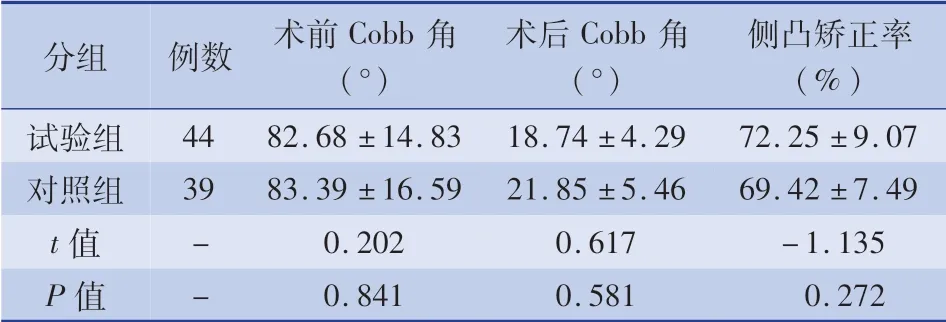

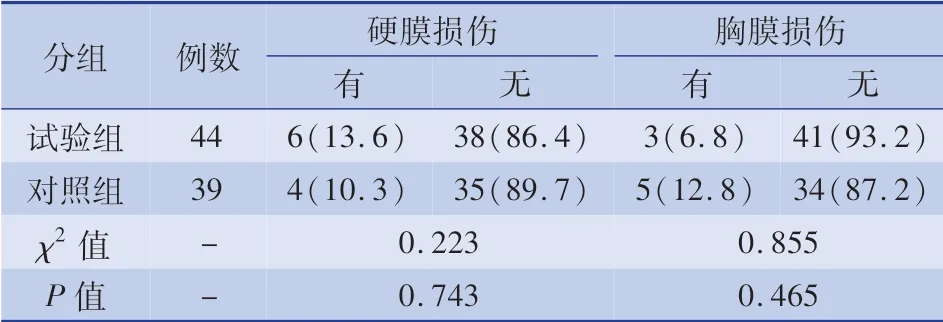

两组患儿侧凸均得到明显矫正,侧凸矫正率比较差异无统计学意义(t=-1.135,P=0.272),见表2。 两组均未出现血管、神经损伤等严重并发症。试验组与对照组患儿胸膜损伤、硬膜损伤发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表1 两组患儿手术情况对比(x±s)Table 1 Comparisons of surgical conditions between two groups(x±s)

表2 两组患儿脊柱侧凸矫正结果对比(±s)Table 1 Comparisons of scoliosis correction results between two groups(±s)

表2 两组患儿脊柱侧凸矫正结果对比(±s)Table 1 Comparisons of scoliosis correction results between two groups(±s)

分组例数术前Cobb 角(°)术后Cobb 角(°)侧凸矫正率(%)试验组44 82.68 ±14.83 18.74 ±4.29 72.25 ±9.07对照组39 83.39 ±16.59 21.85 ±5.46 69.42 ±7.49 t 值-0.202 0.617-1.135 P 值-0.841 0.581 0.272

表3 两组患儿并发症发生情况对比[n,%]Table 3 Comparisons of complications between two groups[n,%]

讨 论

先天性脊柱侧凸为机体发育过程中出现的复杂畸形,该畸形往往会对患儿心肺功能的发育造成很大影响。 临床实践结果显示,先天性脊柱侧凸的保守治疗效果并不理想,且病情会不断加重。 据文献报道,胸腰段半椎体畸形10 岁前每年加重7°,而青春生长高峰期每年可加重14°,支具治疗效果不佳[7]。 半椎体畸形为先天性脊柱侧凸发病的最常见原因,在全部先天性脊柱侧凸畸形中,约占46%。切除半椎体,重建脊柱平衡是当前治疗先天性脊柱侧凸的有效措施[8]。 早期切除畸形半椎体,不仅能矫正脊柱侧凸形态,也能预防脊柱进一步弯曲,避免因病情加重引发的心肺功能障碍、骨盆倾斜、下肢不等长及脊髓神经损害等并发症,改善预后。

椎弓根螺钉技术具有固定牢靠、矫正力量大等优势,在脊柱外科中应用广泛,但由于先天性脊柱侧凸患儿椎体小,骨质疏松,脊柱形态复杂多变,术中置钉难度大,风险高。 以往,手术置钉准确性主要依靠医师临床经验及X 线透视,但脊柱外科医师的经验也有千差万别,不能完全保证置钉准确性和安全性,增加术中出血量及延长手术时间,而且频繁X 线透视也会使患儿吸收过多的放射线。 除此以外,对于椎弓根发育不全及有解剖变异者,不允许进行二次置钉,外加椎管容积有限,故螺钉一旦进入椎管可能会引发严重并发症。 目前,较多学者认为采用徒手置钉对脊柱侧凸进行固定存在风险,螺钉误置率可达20%~31%,并有部分患儿发生血管、神经损伤。 因此,置钉的准确性、安全性是外科医生治疗先天性脊柱侧凸所面临的严峻问题[9]。

为进一步提升先天性脊柱侧凸术中置钉的准确性和安全性,临床上也在积极尝试,研发了计算机导航系统辅助置钉、机器人辅助置钉等技术,前者能为置钉提供多平面实时图像,使得置钉准确率、安全性得到了极大提高,但其操作复杂、操作时间长,增加了出血和感染的概率,且费用昂贵;后者在成人脊柱外科中应用较多,在儿童中应用较少,且费用昂贵,存在普及困难现象[9,10]。 3D 打印技术属于一种快速成型技术,于1990 年在医学领域首次应用,经20 多年的革新与发展,目前已在心胸外科、神经外科、骨科、颌面外科等领域得以广泛应用,具有广阔的应用前景[11]。

运用3D 打印技术辅助治疗先天性脊柱侧凸,能优化术前规划,实现模拟手术,使治疗个体化及精准化,提高置钉准确性,减少术者及患儿在放射线中的暴露时间及剂量,有效缩短手术时间[12];本研究试验组将脊柱CT 检查获得数据传入3D 打印软件中,通过3D 打印模型能全方位显示出脊柱三维形态,通过直观、立体观察脊柱解剖情况,提高了医师对复杂脊柱疾病的理解,从而更精准判断适合椎弓根的螺钉及避免置钉过程中可能发生的风险[13];此外,1 ∶1 脊柱侧凸3D 打印模型能增加患儿家属对脊柱侧凸病情及手术难度的认知,同时便于向患儿家属交代手术风险及术后并发症,有助于获得家属的信任、合作,可避免不必要的医疗纠纷[14]。

本研究结果显示,3D 打印模型可以提高置钉准确性,缩短置钉时间。 3D 打印技术取得较好的置钉准确率的原因在于其能清晰、直观地显示先天性脊柱侧凸患儿的脊柱结构及形态。 其优势在于: ①手术操作简化,降低置钉难度; ②术中体位改变,不影响置钉效果; ③减少术中X 线透视次数,减少患儿在放射线下的暴露时间; ④术前3D 打印模型有助于螺钉甄选,缩短手术时间; ⑤为临床类似案例处理提供参考[15]。

尽管3D 打印技术辅助治疗儿童先天性脊柱侧凸优势显著,但在术中使用时仍需注意以下几点:①3D 打印技术使用是集影像学检查、模型设计、术中操作及随访观察等为一体的整体过程,故术者不应只注重手术操作,而应全程积极参与; ②使用3D打印技术,可以将脊柱复杂畸形手术的置钉、椎体截骨等操作转至术前完成,有效缩短了手术时间,但在急诊手术中不方便使用; ③3D 打印模型制作需要经过影像学数据采集、转换等过程,并和消毒处理、打印机精度等有关,当前缺乏规范标准; ④3D打印技术辅助治疗过程中置钉准确性与术者操作技术及置钉经验有关,故可能存在人为偏差[16]。

总之,3D 打印技术能清晰、直观地显示先天性脊柱侧凸患儿的脊柱结构及形态,为制定手术计划及手术置钉提供帮助,从而提高置钉准确率,减少术中出血量,缩短手术时间,提高手术的安全性。