基于虚实结合的光合作用电子传递实验教学改革探索与实践

秦丽玮,戴国政,张中春,雷 明,邓灵福,万 建,阮 君,龚思颖,李 兵

(生物学国家级虚拟仿真实验教学中心,省级生物学实验教学示范中心,华中师范大学 生命科学学院,湖北 武汉 430079)

1 背景

植物生理学是研究植物生命活动规律及与外界环境之间的关系,揭示生命现象本质的一门学科[1]。光合作用是植物生理学课程的重点内容,也是植物生理学的教学难点。1956 年,Wessels 和VanderVeen 首次发现光合作用抑制剂DCMU 能抑制离体叶绿体中的电子传递。随后,光合作用抑制剂在对光合作用的生理过程、生物物理和生物化学的研究上起了重要的作用[2]。华中师范大学生命科学学院在生物科学专业开设了“DCMU 抑制光合作用电子传递”的实验项目。由于电子传递过程微观不可见;叶绿素荧光检测1 s即可完成,过程短暂不易理解;再加上实验后产生大量数据难以分析,学生在传统的实验教学课堂很难理解和掌握相关实验技术原理。

随着计算机科学的发展,虚拟仿真技术已在交通、环境、建筑、医学等多个学科的实践教学中得到了广泛应用[3-5]。虚拟仿真实验建立了以学生为主体的自主实验模式,打破了传统实验在时间、空间、实施条件上的限制,有效促进了传统实验教学。华中师范大学自2016 年获批生物学国家虚拟仿真实验教学中心以来,开展了一系列生物学虚拟仿真实验项目建设与应用探索。本文将介绍华中师范大学植物生理学教学团队在“DCMU 抑制光合作用电子传递”(以下简称“光合作用电子传递”)实验项目中的虚拟仿真实验开发思路、“虚实结合”教学方法、实施方案和实践效果调研。

2 光合作用电子传递虚拟仿真实验的开发

光合作用电子传递实验项目来源于华师大生命科学学院植物生理学科研成果,其实验目的是帮助学生掌握叶绿素荧光仪测定光合电子传递速率的方法,理解叶绿素荧光与光合电子传递链的关系。根据实验教学大纲内容,我们将虚拟仿真实验设计为实验材料与器材、光系统Ⅱ结构模拟、电子传递过程仿真、实验步骤设计和实验结果分析五个模块。

2.1 虚拟仿真实验材料与器材

光合作用电子传递虚拟仿真实验中的材料与器材模型均源于真实实验场景。本实验所用生物材料为集胞藻,实验药品为除草剂DCMU,实验器材包括PEA(plant efficiency analyzer)植物效率分析仪、样品杯、移液器、一次性枪头以及废液烧杯(图1)。学生通过控制鼠标可选择并移动实验用品,当鼠标选中对象时,屏幕左下角随即弹出实验用品的文字说明。

图1 光合作用电子传递实验器材

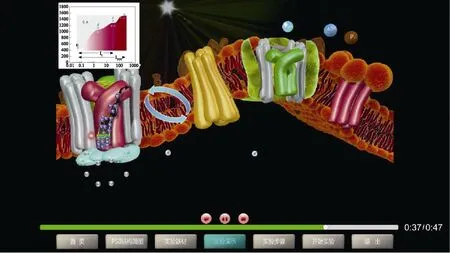

2.2 光系统Ⅱ(PSⅡ)三维仿真结构

PSⅡ是主要分布在类囊体膜垛叠部分的多亚基 蛋白复合体,它是光合作用电子传递过程中的核心部件[6]。其功能是利用光能将水裂解,并将其释放的电子沿着各电子传递体传递,同时通过对水的氧化和PQ的还原在类囊体膜两侧建立H+质子梯度。植物生理学教材对于PSⅡ的结构描述仅限于文字和二维简图,不利于学生的理解。我们利用3D Studio Max(简称3DS MAX)对PSⅡ进行三维重建,帮助学生直观地认识其结构。我们运用多边形建模算法完成PSⅡ的三维结构的还原,将PSⅡ的各个核心元件由不同颜色渲染区分开来。学生通过鼠标来完成交互动作,例如鼠标点击模型中的功能元件,该元件会通过闪烁及放大特效突显出来,方便学生辨认,同时屏幕左上方会弹出相关文字说明(图2)。PSⅡ三维仿真结构的建立使得微观抽象的结构更形象生动,能够加强学生对PSⅡ结构的认识,进而促进学生对光合作用电子传递过程的理解。

2.3 电子传递仿真动画

线性电子传递是光合电子传递的一条重要途径,主要发生在PSII—Cyt b6f—PSI—NADP+之间[7]。整个电子传递路径涉及多种复合物,过程复杂且发生时间快,知识点抽象,学生难以掌握。因此,可以借助虚拟仿真动画将抽象知识具体化,复杂环节程序化。参照2.2 中的方法,在创建线性电子传递系统各元件的三维模型后,利用3DS MAX 软件工具栏中的移动、旋转、缩放等工具,并结合软件中的轨迹视图-曲线编辑器,设计各元件运动轨迹,并设置关键点实时记录动画过程,最终生成电子传递三维动画的视频文件(图3)。

2.4 虚拟仿真实验步骤设计

虚拟仿真实验操作包括植物暗适应、植物效率分析仪(PEA)测量荧光信号以及绘制叶绿素荧光诱导动力学曲线三个部分,每个步骤均有操作提示和任务,学生通过鼠标来完成互动性操作(图4)。具体实验步骤如下:

图2 PSⅡ三维结构模型

图3 电子传递动画截图

(1)使用量程为1 mL 的移液器,取5 份1 mL 的藻样到PEA 样品杯中,暗适应7 min。完成后在暗处 分别用量程为10 μL 的移液器,加入10 μL(浓度为1 μmol/L,10 μmol/L,100 μmol/L 和1000 μmol/L)的DCMU,以及空白对照(乙醇),继续暗适应3 min。

(2)设置PEA 参数:光强,3000 μmol photons·m-2·s-1;测定时间,2 s。

(3)用PEA 测定不同浓度DCMU 处理藻样的快速荧光诱导动力学曲线,记好自己的样品号。

(4)将PEA 与电脑连接,导出测定结果。

(5)以时间对数为横轴,荧光值为纵轴,绘制叶绿素荧光诱导动力学曲线。

图4 实验步骤界面

2.5 虚拟仿真实验结果及分析

在完成虚拟仿真实验操作后,学生通过点击代表不同浓度DCMU 处理的按钮,即可得到相对应的叶绿素荧光诱导动力学曲线,横轴是时间的对数,纵轴为荧光强度(图5)。由于电子在不同传递体间传递速率的差异,对照组曲线上升过程中呈现出J、I、P 三个拐点,分别对应了光合电子传递体的氧化还原状态QA-、QA-QB-和QA-QB2-[8]。实验组经过10 μmol/L的电子传递阻断剂DCMU 处理后,DCMU 会与D1 蛋白的QB 位点结合,使得QB 不能与D1 蛋白结合,从而阻断电子从QA 向QB 的传递,导致照光后QA-的积累。电子传递被完全抑制后,样品在照光后荧光值很快上升到最大值(图5)。叶绿素荧光快速诱导动力学分析能很好地分析光合电子传递属性,将无形的光合电子传递过程用叶绿素荧光信号体现出来,实现了电子传递的“可视化”。

图5 DCMU 处理后的叶绿素快速荧光诱导动力学曲线

3 基于虚拟仿真的光合作用电子传递实验课程实践

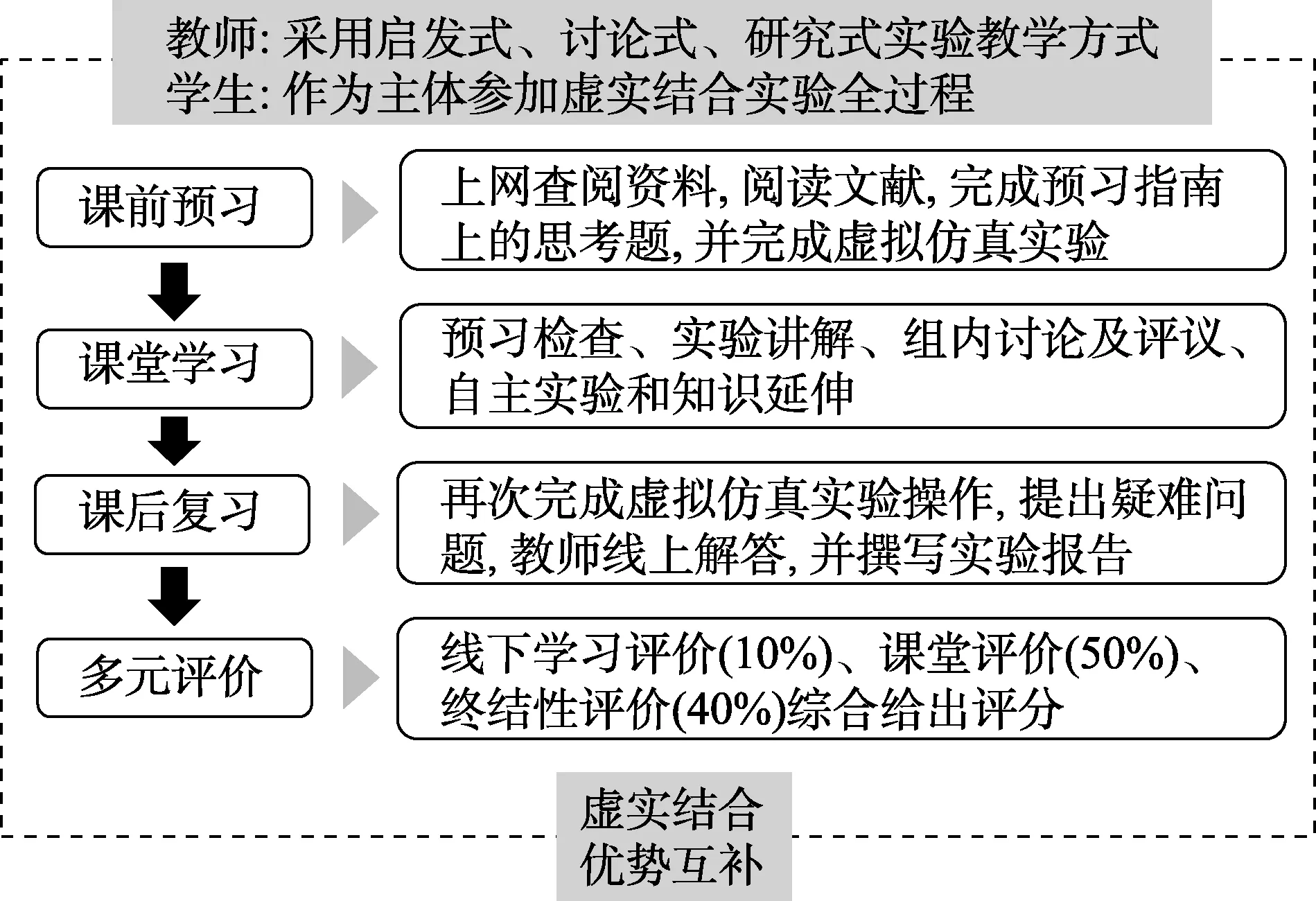

依托生物学国家级虚拟仿真实验教学中心,植物生理实验教学团队近三年来一直探索将虚拟仿真实验应用到实验教学当中的方法,开发了一套虚实结合的教学模式(图6),运用启发式、问题式和研究式的教学方法,建立了课前自主学习、课堂内化学习、课后复习反思、多元考核评价的教学模块,将虚拟仿真线上学习同实体实验线下操作有机结合、优势互补,实践了光合作用电子传递实验课程的信息化改革。

图6 虚实结合教学模式

3.1 教学方法

(1)启发式教学法。启发式教学方法是一种以教师为主导、学生为主体的民主、科学的教学方式[9]。通过设计与教学内容相关的思考题,启发学生独立思考,主动查阅资料,充分了解科学问题的背景知识,为随后有的放矢地实验操作打基础。启发式教学思考题示例:①叶绿素对光波最强烈的吸收区是哪两个?②为什么叶绿素的溶液是绿色的?③叶绿素荧光波长比激发光波长更长吗,为什么?通过启发性的问题,激发学生的学习兴趣和想象力,加深对实验原理的理解。

(2)讨论式教学法。讨论式教学是指教师在分析教学目标的基础上,精心设计某一问题,并指导学生在讨论中各自发表意见,在寻求答案的过程中锻炼了学生的能力[10]。针对本实验项目可以讨论如下问题:①实验测量之前藻细胞为什么要进行暗适应;②实验过程中为什么要向对照样品中加入10 μL 乙醇;③为什么经DCMU 处理后的藻细胞叶绿素荧光上升速率会加快。通过讨论式教学,不仅可以强化实验教学内容的掌握,产生有益的思路,还有助于学生的表达能力、批判能力和自我认知能力的培养。

(3)研究式教学法。研究式教学是在科学问题引导、实验操作体验、问题讨论等基础上进行,让学生针对实验内容进行系统的总结和拓展,在理论和实践高度对相关问题进行深入研究,形成一定水平的理论总结和继续深入研究的科学问题。在实验教学过程中,可以提出如下研究性问题:①综述叶绿素荧光分析技术在植物光合机理研究中的应用进展;②叶绿素荧光动力学在研究植物逆境生理中的应用进展(任选一个逆境条件,如:光抑制、低温、热、水分和盐碱、营养、病原菌侵染等);③不同植物品种叶绿素荧光特性的研究。研究式教学能够锻炼学生的文献归纳、实验总结、知识拓展能力,进而提升学生解决科学问题的能力。

3.2 虚实结合课堂实施

(1)课前自主学习。依据任务驱动、问题导向原则,教师设计合理的自主学习指南,要求学生利用业余时间上网查阅资料,阅读相关文献,完成指南上的预习思考题(参见3.1 启发式教学思考题举例);并在规定时间内完成光合作用电子传递虚拟仿真实验操作,熟悉光合作用过程中电子传递的途径、光合作用电子传递抑制剂的作用原理,了解叶绿素荧光技术在光合作用研究中的应用。教师通过虚拟仿真平台的后台统计功能,监控每位学生的在线学习情况,如学习时长、登录时间、学习进度等,便于教师依据学生的学习情况及时调整课堂教学策略。

(2)课堂内化学习。课堂教学活动包括预习检查、实验讲解、组内讨论及评议、自主实验和知识延伸五个环节。预习检查环节,教师对预习内容进行提问,检测学生的预习情况,了解学生的知识储备水平。实验讲解环节,教师详细讲解实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤以及注意事项。组内讨论及评议环节,教师提出实验相关的问题(参见3.1 讨论式教学思考题例子),引导学生发表各自观点,组内积极讨论寻求问题答案,教师适时做出点评。自主实验环节,以小组为单位,分工合作,协同完成实验内容。知识延伸环节,教师布置研究题目(参见3.1 研究式教学),作为加分自选项目,学生在课后完成。教师作为引导者,运用讨论式和研究式教学方法,帮助学生掌握知识概念、建立新旧知识联系、扩展知识体系,从而达到融会贯通的内化目的。

(3)课后复习反思。要求学生课后再次在线完成虚拟仿真实验,对比真实实验,巩固知识点,反思真实实验中遇到的问题;小组长负责监督虚拟仿真实验进行情况,汇总疑难问题;教师通过QQ 或邮件形式及时答疑解惑。最后,学生结合实体实验和虚拟仿真实验内容,以科学论文的方式撰写实验报告(包括摘要、背景、实验方法、结果、结果分析、总结、参考文献等部分)。在此过程中,学生不仅加强了实验技能、实验环节的强化复习,同时也通过总结反思开拓了新思路。

(4)多元考核评价。实验考核办法以过程性考核为主,涉及三个方面:①线下学习评价(10%),虚拟仿真实验完成度;②课堂评价(50%),实验课考勤、课堂讨论活动参与度、实验操作规范性;③终结性评价(40%):根据实验报告结果以及分析、撰写水平(英文撰写、有参考文献加分)综合评分。

4 基于虚拟仿真的光合作用电子传递实验课程建设成效

为调研学生对虚实结合教学模式的真实感受,我们以调查问卷的形式针对已经完成了“DCMU 对光合电子传递的抑制作用”实验课程学习的生科院2016级(大三)本科生展开调查。调查问卷内容由课程老师编写完成,线上发布,学生在规定时间段内完成并提交问卷。我们主要从虚拟仿真资源评价、虚拟仿真教学效果评价、虚拟仿真优势等三个方面调研。本次调查共收回有效问卷127 份。问卷调查部分统计如下。

(1)对虚拟仿真资源评价的调研结果中,94.49%的学生认为本虚拟实验项目能直接形象地说明实验原理;96.07%的学生认为本虚拟实验项目实验原理、步骤、结果科学合理;77.17%的学生对本虚拟实验项目建设感到满意,16.54%的学生认为部分满意。

(2)在虚拟仿真教学效果评价的调研结果中,89.76%、77.95%、87.4%和88.98% 的学生认为本虚拟实验项目建设主要对掌握实验内容、巩固学科知识、实验原理理解和自主学习很有帮助;85.04%的学生认为虚拟实验项目建设对实体实验教学有较好的帮助。

(3)在虚拟仿真优势调研结果中,88.98%、88.98%、65.35%以及63.78%的学生认为本虚拟实验的主要优点在于不受时空限制、节约实验成本、提升实验效率、以及丰富教学形式四个方面。

此外,学生对于虚拟仿真建设提出了自己的建议,主要包括:①增加虚拟仿真软件的兼容性,使其能在多个浏览器运行;②进一步丰富对实验知识点的文字阐释,帮助学生更深入地理解实验原理;③增加更多的自主操作步骤,提升学生的沉浸感和实验主动性。总体而言,学生对虚拟仿真实验的反馈良好。

三年来,植物生理教学团队将虚拟仿真实验应用到光合作用电子传递实验教学过程中,进行虚实结合的教学改革实践,经过教师和学生的共同努力,教学团队获批华中师范大学教学改革项目1 项,湖北省教学研究项目1 项。教学团队指导的学生获批国家级大学生创新创业项目1 项,校级大学生创新创业项目2项,湖北省第六届大学生生物实验技能竞赛单项赛一等奖1 项。基于虚拟仿真的光合作用电子传递实验课程建设在教学改革和人才培养方面取得了可喜成果。

5 结语

华中师范大学植物生理教学团队结合植物生理学实验教学大纲要求,利用3DS MAX 平台,开发了一套光合作用电子传递虚拟实验系统,解决了实体实验中微观体系难以观察、瞬时效应难以理解、复杂数据难以分析的问题。在教学改革实践过程中,教学团队提出了基于启发式教学、讨论式教学和研究式教学方法的虚实结合教学应用方案。实践后调研发现,将虚拟仿真实验同实体实验有机结合,能够丰富实践教学内容,激发学生的学习主动性,提升实验教学效果,对创新型人才培养起到促进作用。作为一种全新的教学方式的探索,现有虚拟仿真实验建设与应用中的问题有待进一步研究与解决。