不同类型籼稻区对杂交籼稻性状的影响

于 洋 陈建云 张江丽 普世皇 金寿林 张 亮 张春龙 文建成*

(1.云南农业大学 稻作研究所,昆明 650201; 2.云南禾朴农业科技有限公司,昆明 650000)

中国是世界上的水稻生产大国,播种面积辽阔,稻作生态类型多样。不同类型水稻品种适应不同稻作区,通常北方以粳稻为主,南方以籼稻为主。种植稻区的环境温度、海拔和纬度等条件差异都明显影响水稻农艺性状变化[1-8]和稻米品质性状变化[9-13]。为了便于水稻的生产和应用,依据地区生态气候条件、耕作制度和稻种类型等将全国划分为12个稻作区[14],新品种能否适宜种植需要通过相应生态区域的试验评价。所以,在中国稻作生态类型丰富多样的背景下,开展生态区域适应性试验是决定新品种区域化布局的重要手段。

云南省是我国籼粳稻兼重的省份之一,在海拔 2 750 m 以下均有水稻种植,形成热带、亚热带和温带等多种气候类型的稻作区[15-16]。云南省粳稻分布主要在海拔1 500 m及以上的坝子和山区,而籼稻分布主要在1 500 m以下的河谷流域。在区域试验上,粳稻设置为高寒组(海拔1 850 m以上)和温带组(海拔1 500~1 850 m),籼稻只设为一个组别。就云南籼稻种植区而言,在海拔跨度约1 500 m范围内,存在3类不同稻作区,即海拔1 100 m以下的双季籼稻稻作区(双季稻区)、1 100~1 400 m的单季籼稻稻作区(单季稻区)和1 400~1 500 m的籼粳稻交错稻作区(交错区)[17]。也就是说,籼稻品种要在云南省通过省审定,必须在不同的3类籼稻区都具有良好的综合表现。

水稻品种在不同稻作区具有一定适应性,而且可通过一系列分析方法来评价,采用DT OPSIS 对水稻新品种综合评价[18],采用AMMI 模型及线性回归模型可评价品种稳定性和适应性[19-20],秩次分析法[21]、变异系数分析法[22]、高稳系数法可权衡品种的高产和稳产性[23]。多数分析方法是利用产量或者少数性状评价水稻新品种在不同稻区的高产和稳产性。特有性简约性分析法(PAE)是生物地理学的分析方法,借助简约性分析原理和计算方法,建立分布区之间的PAE分支图,表达分布区之间的关系。目前,关于籼稻品种在云南省不同类型籼稻区是否具有趋同性变化的研究更鲜有报道。本研究以40个杂交籼稻组合为试材,设置3个不同类型籼稻区,测定云南省3个不同类型籼稻区杂交籼稻的农艺和病害性状的变化,旨在利用特有性简约性分析方法分析不同稻作区对籼稻综合性状的影响,以期为云南省开展水稻生态育种、区域试验和品种审定提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料共计40个籼稻杂交组合材料,均由云南农业大学稻作研究所提供。2014年种植20个杂交组合编号为1401~1420,2015年种植籼稻杂交组合编号为1501~1520。

2014年种植在云南省双季籼稻区德宏州芒市(海拔920 m,年均温19.8 ℃)、单季籼稻区文山州文山市(海拔1 240 m,年均温17.2 ℃)和籼粳稻交错区曲靖市罗平县(海拔1 480 m,年均温15.1 ℃)。2015年种植在双季稻区芒市、单季稻区红河州弥勒市(海拔1 200 m,年均温18.4 ℃)和籼粳稻交错区罗平县。

播种期4月上旬,移栽秧龄双季稻区约30 d,单季稻区约35 d,籼粳稻交错区约40 d。种植按随机区组排列,单穴单苗,株距16.0 cm,行距26.0 cm,每小区6.67 m2,2次重复,周围种植保护行。试验田前作为小春作物,肥力均匀,全生育期不防治病害,其他管理与当地大田生产一致。

1.2 主要性状及其分级

调查不同稻区各杂交组合的主要农艺性状和田间抗病性,包括全生育期,d;田间株高,cm;有效穗,穗/株;穗长,cm;穗实粒数,粒;穗总粒数,粒;结实率,%;稻谷产量,kg/m2。以及叶瘟病、穗茎瘟、白叶枯病和纹枯病的田间发病率。对各个性状进行分级便于开展综合评价(表1)。

1.3 数据统计

平均值计算在Excel上完成,不同类型籼稻区的组合农艺性状平均值的差异性分析在DPS软件上完成。基于各性状分级的数据基础,采用PAST软件对不同类型籼稻区种植组合农艺和抗病性状进行简约性分析和作图。

表1 40个籼稻杂交组合材料主要农艺和抗病性状的分级Table 1 Description of the main agronomic and disease resistance traits for 40 indica hybrid rices

2 结果与分析

2.1 不同类型籼稻区籼稻杂交组合的农艺性状

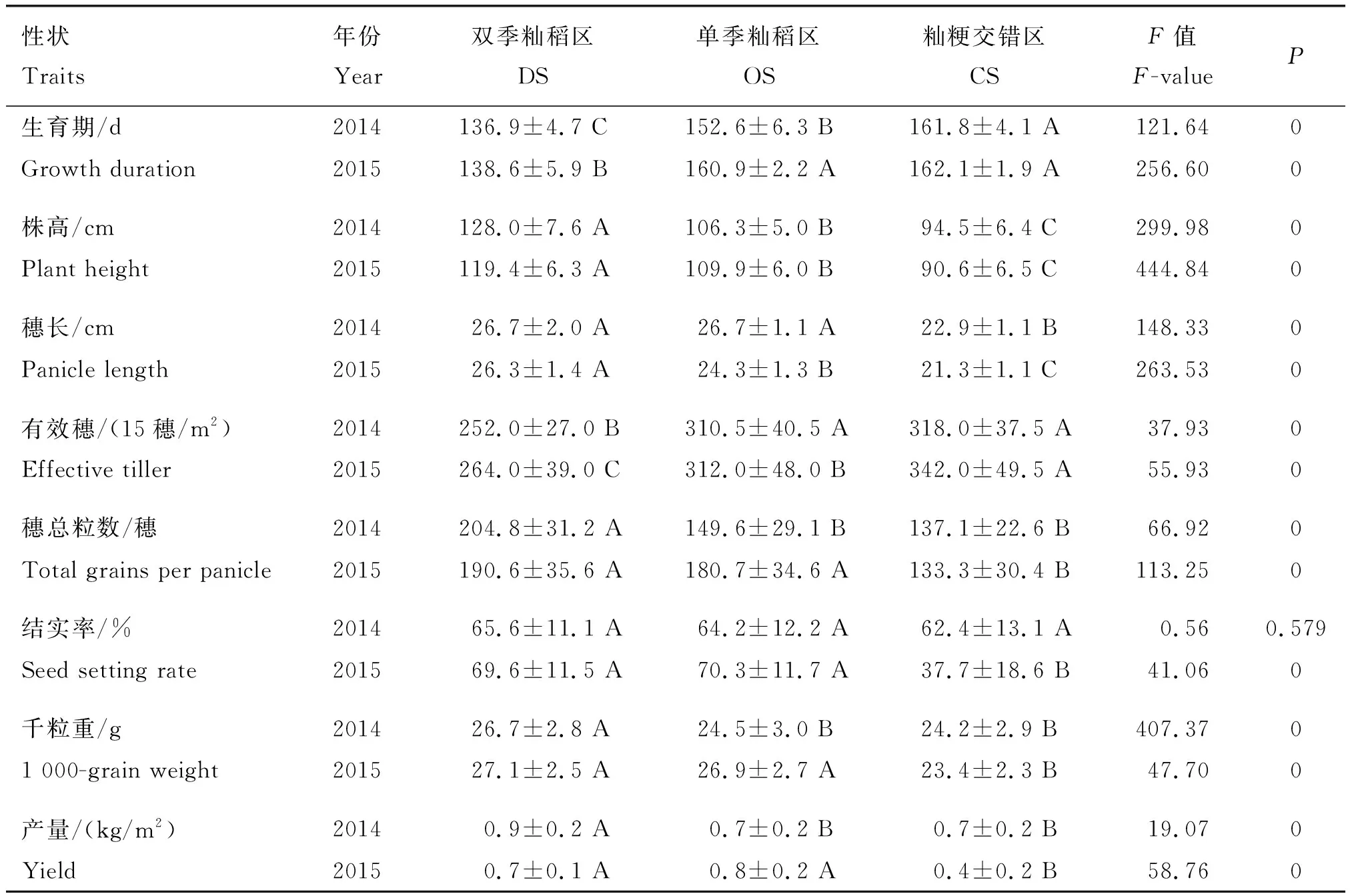

对连续2年在云南省3个不同类型籼稻区种植的40个籼稻杂交组合的8种农艺性状进行分析,结果表明,籼稻杂交组合在不同类型稻区的农艺性状差异显著(表2)。

生育期和单位面积有效穗对不同类型籼稻区环境变化的响应,表现为交错区>单季稻区>双季稻区籼稻,3个稻区间杂交组合性状差异极显著。在交错区,籼稻杂交组合生育期较单季多5.2 d;而单季稻区又较双季稻区杂交组合多19.0 d。

株高、穗长、穗总粒数、结实率、千粒重和产量6个性状对不同类型籼稻区环境变化的响应与前2个性状相反,表现为双季稻区>单季稻区>交错区籼稻。双季稻区杂交组合的株高123.7 cm、穗长26.5 cm、穗总粒数197.7粒/穗、结实率67.6%、千粒重26.9 g和产量0.8 kg/m2都分别高于交错区的92.5 cm、22.1 cm、135.2 粒/穗、50.1%、23.8 g和0.55 kg/m2,所有差异都达极显著水平。

表2 不同类型籼稻区籼稻杂交组合农艺性状的平均值Table 2 Average values of agronomic traits of indica hybrid rices at different types of indica planting regions

注:DS,双季籼稻区;OS,单季籼稻区;CS,籼粳稻交错区。表中同行不同的字母代表达到0.01%的显著水平。下同。

Note: DS, double-seasonindicaregion; OS, one-seasonindicaregion; CS,indica-japonicacrosses region. Values within same row followed by the same letter are not significantly different at the 0.01 probability level. The same below.

总体上,不同籼稻杂交组合在双季稻区表现为生育期短、有效穗少、植株高、穗子长、结实率高、产量高和粒重重的特点,在籼粳交错区表现为生育期长、有效穗多、植株矮、穗子短、结实率低、产量低和粒重轻的特点,而在单季稻区的表现则居于两者间。

2.2 不同类型籼稻区籼稻杂交组合的病害发生频率

统计3个不同类型籼稻区种植的40个籼稻杂交组合4种病害发生,结果表明,籼稻杂交组合发病情况在不同类型稻作区差异显著(表3)。

叶瘟病发病率,在3个不同类型区均在3级及以下,其中发病率3级的杂交组合占组合总数比例,在单季稻区,双季稻区和交错区分别为92.5%, 87.5%和67.5%。

穗颈瘟病发病率,在单季稻区均为5级及以下,发病5级的杂交组合占比为45%;在双季稻区和籼粳交错区为3~9级,在双季稻区发病5、7和9级的杂交组合占比分别为27.5%、32.5%和20.0%;在交错区占比分别为20.0%、15.0%和40.0%。

纹枯病发病率,在单季稻区都是5级以下,发病5级的杂交组合占比为17.5%;在双季稻区和籼粳交错区杂交组合都在3~7级;在双季稻区,发病5和7级的杂交组合占比分别为32.5%和5.0%;交错区分别为10.0%和2.5%。

白叶枯病发病率,在交错区发生为3级以下,发病3级的杂交组合占比为50.0%;双季稻区,发病3、5和7级的杂交组合占比分别为40.0%、7.5%和5.0%;单季稻区,发病3和5级的杂交组合分别有57.5%和5.0%。

总体上,在双季籼稻区,穗颈瘟、纹枯病和白叶枯病3个病害发病都严重;在交错区,穗颈瘟和纹枯病2个病害发病严重;单季籼稻区,4种病害的发病均较轻。

表3 不同类型籼稻区40个籼稻杂交组合病害的发生频率Table 3 Variaion of disease incidence for 40 indica hybrid rices at different types of indica planting regions

2.3 不同类型籼稻区籼稻杂交组合的综合表现

基于农艺、经济和病害性状分级数据,对3个不同类型籼稻区的40个籼稻杂交组合分析,结果显示,不同类型籼稻区的杂交组合的综合表型多数呈现连续分布(图1和图2)。2014年的20个籼稻杂交组合(图1),在交错区,除2个组合C1407和C1409外,其他18个杂交组合出现聚集分布,有90.0%(18/20)的杂交组合聚集在一起。在双季稻区,9个杂交组合呈连续分布,占比为45.0%(9/20),有10个与单季稻区的组合聚集在一起,有1个与交错区的组合聚集在一起。单季稻区19个,双季稻区的10个和交错区的2个杂交组合聚集成一个大的杂交组合群体。在单季稻区,仅有1个杂交组合B1402与交错区的组合聚集。

2015年种植的20个籼稻杂交组合(图2),在交错区,除3个杂交组合C1505、C1506和C1510外,其他17杂交组合聚集在一起,占杂交组合总数的85.0%(17/20)。在双季稻区,14个杂交组合聚集分布,占比为70.0%(14/20)。双季稻区的6个杂交组合与在单季稻区的杂交组合聚集在一起。单季稻区的20个杂交组合与双季稻区的6个杂交组合聚集成一个大的杂交组合群体。

综合来看,2年结果变化趋势一致,不同类型籼稻区的杂交组合多数的表型按照种植籼稻区聚集在一起,尤其是种植在交错区的表现最为明显。综上所述,双季稻区和交错区2个种植地区对籼稻性状有显著的影响,但是,筛选出同时在这2个稻区种植都表现优良的杂交组合有一定的难度,在单季稻区种植杂交组合的性状变化与双季稻区相似。

A1401~A1420,籼稻杂交组合1401~1420种植于双季籼稻区的编号;B1401~B1420, 籼稻杂交组合1401~1420种植于单季籼稻区编号;C1401~C1420, 籼稻杂交组合1401~1420种植于籼粳交错区的编号。下同。

A1401-A1420, the 20indicahybrid rices are planted at double-seasonindicaregion; B1401-B1420, the 20indicahybrid rices are planted at one-seasonindicaregion; C1401-C1420, the 20indicahybrid rices are planted atindica-japonicacross region. The sames below.

图1 2014年20个籼稻杂交组合的12个性状在不同类型稻作区的简约性分析

Fig.1 Parsimony analysis of 12 traits of 20indicahybrid rices at three different types ofindicaplanting regions in 2014

图2 2015年在3个不同类型稻作区种植20个杂交籼稻杂交组合的12个性状的简约性分析

Fig.2 Parsimony analysis of 12 traits of 20indicahybrid rices at different types ofindicaplanting regions in 2015

3 讨论与结论

对3个不同类型籼稻区的40个杂交籼稻杂交组合农艺性状和病害性状综合表现分析,结果表明,多数杂交组合的综合表型按照不同种植籼稻区聚集在一起,交错区的表现最明显,2年87.5%(35/40)的杂交组合聚集,单季稻区75.0%(30/40)的杂交组合聚集,双季稻区57.5%(23/40)的杂交组合聚集。40个杂交组合中,双季稻和单季稻区各有1个杂交组合的综合表型在交错区聚集,占比仅为2.5%(1/40),而双季稻区有16个杂交组合的综合表型单季稻区聚集,占比为40.0%(16/40)。因此,交错区和双季稻或单季稻区筛选到综合表现优良的杂交组合的比率仅为2.5%,在双季稻和单季稻区筛选到表现都优良的组合占比为40.0%(16/40)。按目前云南省水稻区域试验管理办法,在云南不同3个类型籼稻区只设置1个组别的籼稻区域试验,很难筛选出同时适宜交错区和双季稻区推广的优良杂交组合。云南地处低纬高原,垂直气候分布差异明显,单、双季稻区和交错区在气候条件和土壤组成上差异明显,在水稻种植季节气候主要受印度洋暖湿气流影响,如遇到连续阴雨天气,随海拔升高“一雨成秋”的特点越明显,从双季稻、单季稻到籼粳交错区降温也更加明显。单、双季稻区土壤多为赤红壤,稻田多为淹育性冲积土,交错区土壤多为山地土壤,稻田多为潴育性湖积土[24]。也有研究表明,中国4个不同纬度水稻种植区对水稻抽穗期到成熟期的农艺性状存在显著的影响,一些品种在4种环境中表现出极大差异,很难选出4个环境中表现稳定的优良品种[25]。水稻的许多重要性状同时受遗传和环境条件的影响,所以不同种植区域环境条件对产量、品质和抗逆性等都有影响[26-28]。

对3个不同类型籼稻区种植40个杂交籼稻杂交组合病害发生频率统计显示,在双季稻区,穗颈瘟、纹枯病和白叶枯的发病严重, 这3种病害发病5级以上的杂交组合分别为32、15和5个,占比例分别为80.0%(32/40)、37.5%(15/40)和12.5%(5/40)。在交错区,穗颈瘟和纹枯病发病严重,这2种病害发病在5级以上的杂交组合分别为30和5个,占比分别为75.0%(30/40)和12.5%(5/40)。相比较而言,单季稻区,杂交组合这4种病害上发病较轻。这与云南省水稻生产实践是吻合的,双季稻区地处于亚热带河谷,高温、雨水多和湿度大的环境条件容易诱发穗颈瘟和纹枯病,交错区地处于云南省高原坝子,容易受到阴雨低温天气影响诱发穗颈瘟和纹枯病。有研究表明,在雨水多、土壤肥力好的双季籼稻区稻瘟病、纹枯病和白叶枯病发病率高,而气候凉爽雨水较多的云南和贵州两省籼梗交错区容易发生稻瘟病和纹枯病[29]。不同稻作区的发病率差异,除了受气象条件的影响,不同水稻品种携带的相关抗病基因也是一个重要原因。抗水稻条纹枯病基因Stv-bi、抗稻瘟病基因Pigm和抗白叶枯病基因Xa23被广泛应用于水稻抗病育种[30-32]。

——以宁波市为例