文化遗产阐释体系研究

——以北京明长城为评价案例

王长松 张 然

中国存在着丰富的文化遗产。近年来,经济快速转型发展,大众文化需求急剧增长,文化遗产体验、游赏、利用与保护已成为大众文化生活的重要组成部分。如何丰富和加深大众对文化遗产的认知,促进文化遗产的保护传承与利用,构建文化遗产的阐释体系显得尤为必要。文化遗产阐释作为一种遗产保护与利用途径,包括遗产解说和体验活动等,研究认为,从文化遗产的本体、文化遗产的阐释者、媒介和接收者四个方面,丰富与健全文化遗产阐释体系,是行之有效的路径。

中国长城于1987年列入世界遗产名录,作为中华民族的文化象征,早已享誉世界。长城承载了极为丰富、厚重的历史文化信息,代表着军事文化、农耕文化、游牧文化、建筑文化、历史文化、贸易文化等多种文化类型,尤其体现了民族融合、军事防御体系和农牧交错带的人地关系。但长城丰富的文化内涵及遗产价值却不为大众熟知,存在着“知长城而不知其文化”“游长城而未知其文化遗产”等问题。因此,本研究尝试基于文化遗产阐释体系的研究,以北京长城为研究对象,总结长城文化遗产阐释存在的问题,提出提升和完善长城文化遗产阐释体系的建议。

一、文化遗产阐释概念与范畴

“阐释”(interpretation)的概念最早出现在哲学领域,而后引入到传播学、历史学等学科,甚至被运用至自然科学领域。Freeman Tilden(1957)指出,阐释是一种教育活动,目标是通过原生事物的利用、参访者亲身经历,使用直观媒介揭示事物间的关系,并非事实信息的简单传递。①Tilden F.,Interpreting our Heritage,North Carolina:The University of North Carolina Press,2007,p.33.Veverka(1994)基于Tilden提出的遗产阐释原则,将阐释过程理解为激发公众兴趣的过程,即帮助公众理解遗产信息并启发公众,概括为激发兴趣、建立联系、启发公众三个层次。②Veverka J.A.,Interpretive Master Planning:the Essential Planning Guide for Interpretive Centres,Parks,Self-guided Trails,Historic Sites,Zoos,Exhibits,and Programs,California:Acorn Naturalists,1994.2008年,《文化遗产阐释与展示宪章》指出,文化遗产阐释旨在提高公众意识、增进公众对文化遗产地的理解,它包含现场及场外设施、教育项目、公共讲座、社区活动、印刷品和电子出版物,以及对阐释过程本身的持续研究、培训和评估活动。

遗产阐释作为一种沟通手段,不仅能让游客获得更好的体验,而且能以一种更为有效的方式向大众传递传统文化,帮助人们更好地理解、欣赏、热爱自然、文化及历史遗迹,③Elena A.Weber,“Heritage Interpretation as Tool in Cross-Cultural Communication: Сhallenges and Solutions in the Work of Guides-Interpreters,”Journal of Siberian Federal University.Humanities & Social Sciences,vol.7,no.11,2018,pp.1161-1170.增强游客的地方感和地方认同感。④Uzzell D.L.,“Creating Place Identity Through Heritage Interpretation,”The International Journal of Heritage Studies,vol.1,no.4,1995,pp.219-228.在此过程中,文化遗产阐释通过旅游与保护等手段实现对城市遗产、工业遗产等的保护。⑤Uzzell D.L.,“Interpreting Our Heritage:A Theoretical Interpretation,”in Uzzell D.L.and Ballantyne R.(eds.)Contemporary Issues in Heritage and Environmental Interpretation:Problemsand Prospects,London:The Stationery Office,1998,pp.11-25.自Tilden提出阐释原则以来,尊重客观事实并与公众体验相联系、基于信息而不仅受限于信息、艺术性、启发性、整体性、针对性六大原则在遗产阐释中广泛应用,影响颇深。William E.Hammitt(1981)曾基于认知心理学理论,分析了Tilden原则的环境阐释的哲学基础,在遗产阐释研究中影响深远。⑥William E.Hammitt,“A Theoretical Foundation for Tilden’s Interpretive Principles,”The Journal of Environmental Education,vol.12,no.3,1981,pp.13-16.之后,Neil A.Silberman(2012)提出基于权利的三个遗产阐释方法:阐释要基于遗产地准确、客观的文件,⑦Neil A.Silberman,“Heritage Interpretation and Human Rights:Documenting Diversity,Expressing Identity,or Establishing Universal Principles?”International Journal ofHeritage Studies,vol.18,no.3,2012,pp.245-256.阐释是集体认同的表达,阐释要能够促进文化多样性并突出普遍价值。这与Tilden原则具有一定的相似性,而且突出了阐释的价值。关于文化遗产阐释的研究,除上述探讨的阐释概念及原则外,文化遗产阐释方式亦是重点。阐释的方式除简单展陈之外,还有文字描述、视频展示、照片展示、科普读物、3D Computer Graphics(CG)等方式,⑧Mohammad Reza Matini,Elham Andaroodiand Kinji Ono,“A 3D Approach to Reconstitution of the Adobe Citadel of Bam after Earthquake:A Complementary Interpretation of Architectural Heritage Knowledge,Aerial Photogrammetry,and Heterogeneous Data,”International Journal of Architectural Heritage,vol.13,no.4,2019,pp.600-618.随着科技革新,越来越多的人意识到数字媒体在遗产管理中的重要作用。⑨Janice Affleck and Thomas Kvan,“A Virtual Community as the Context for Discursive Interpretation:A Role in Cultural Heritage Engagement,”International Journal of Heritage Studies,vol.14,no.3,2008,pp.268-280.

文化遗产阐释内容是大众认识、理解和欣赏文化遗产地的基础,研究人员指出管理目标与参访者对文化阐释或文化体验的要求之间存在“不匹配”,⑩Hinch T.,“Tourists and Indigenous Hosts:Diverging Views on their Relationship with Nature,”Current Issues in Tourism,vol.1,no.1,1998,pp.120-124;Ryan C.and Huyton J.,“Tourists and Aboriginal People,”Annals of Tourism Research,vol.293,2002,pp.631-647;Digance J.,“Pilgrimage at Contested Sites,”Annalsof Tourism Research,vol.30,no.1,2003,pp.143-159;Staiff R.,Bushell R.and Kennedy P.,“Interpretation in National Parks:Some Critical Questions,”Journal of Sustainable Tourism,vol.10,no.2,2002,pp.97-113;Uzzell D.L.,“Interpreting Our Heritage:A Theoretical Interpretation,”in Uzzell D.L.and Ballantyne R.(eds.)Contemporary Issues in Heritage and Environmental Interpretation:Problems and Prospects,London:The Stationery Office,1998,pp.11-25.这在一定程度上反映出遗产阐释内容脱离了大众需求,难以达到教育、传播遗产价值的目的。Lisa Brochu,Tim Merriman和Peter Howard,系统介绍了遗产阐释的概念、发展历史、原则内容以及阐释实践等。①Lisa Brochu and Tim Merriman,“Personal Interpretation:Connecting Your Audience to Heritage Resources,”Applied Environmental Education and Communication,no.4,2005,pp.193-194;Peter Howard,Heritage:Management,Interpretation,Identity,London:Continuum International Publishing Group Ltd,2006.现有的遗产阐释研究侧重于战争遗产阐释、地质遗迹阐释、博物馆阐释等类型,②Jan Packer,Roy Ballantyne and Uzzell David,“Interpreting War Heritage:Impacts of Anzac Museum and Battlefield Visits on Australians' Understanding of National Identity,”Annals of Tourism Research,vol.76,2019,pp.105-116;Scriven S.,“The Jurassic Coast Story Book:An Approach to Geoheritage Interpretation from the Jurassic Coast World Heritage Site,”Proceedings of the Geologists'Association,vol.130,no.3-4,2019,pp.493-506.且多以实证研究为主,如,Roy Ballantyne采用德尔菲法对阐释主题与管理者进行“协商”,为坎特伯雷大教堂世界遗产地制订访客阐释计划;③Roy Ballantyne,Karen Hughes and Nigel Bond,“Using a Delphi Approach to Identify Managers' Preferences for Visitor Interpretation at Canterbury Cathedral World Heritage Site,”Tourism Management,vol.54.2016,pp.72-80.Craig Wight和John Lennon对立陶宛的遗产进行选择性阐释;④Craig Wight J.and John Lennon,“Selective Interpretation and Eclectic Human Heritage in Lithuania,”Tourism Management,vol.28,2007,pp.519-529.Barbara Quétel-Brunner和 Kevin A.Griffin研究了爱尔兰旅游景点的遗产阐释和外语解说问题。⑤Barbara Quétel-Brunner and Kevin A.Griffin,“Heritage Interpretation and Foreign Language Provision at Irish Visitor Attractions,”Journal ofHeritage Tourism,vol.9,no.2,2014,pp.95-113.除基于遗产地视角的遗产阐释之外,有学者从遗产阐释者视角出发进行遗产阐释的研究,如Sonia Catrina采用研究由非专业“文化代理人”传播的“遗产知识”,来检验宾馆店主对当地遗产的阐释,以寻求游客在游览之余所获得的遗产价值信息。⑥Sonia Catrina,“Local Heritage Interpretation by Private ‘Cultural Agents’from Maramure,”Procedia-Social and Behavioral Sciences,vol.188,2015,pp.174-180.这些研究成果较为系统地研究了遗产阐释的概念、原则、方式、具体实践的案例等,并且从多视角出发研究遗产阐释问题,包括遗产地视角、遗产阐释者视角等,强调利用多学科、多手段揭示文化遗产本质及内在联系,在保证其原真性、完整性的前提下,更好地将遗产展示给公众,实现遗产与公众的时空对话,以增加公众对遗产的认识、理解与欣赏。但是关于遗产阐释的效果研究相对较少,遗产阐释的效果如何,遗产阐释在增强公众对遗产地的理解与欣赏方面起到了什么样的作用,仍然是一个值得思考的问题。

二、文化遗产阐释体系构建

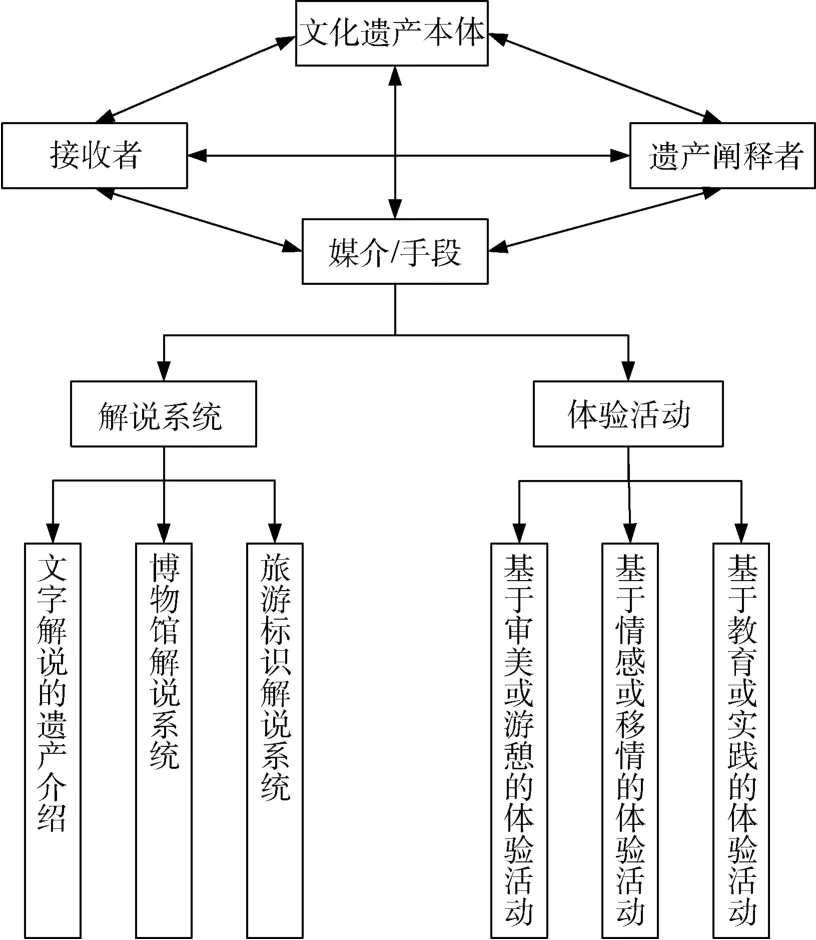

文化遗产阐释是一种帮助公众认识和理解文化遗产内涵与价值的重要方式。⑦Carter J.,A Sense of Place:An Interpretive Planning Handbook,Scotland:Tourism and Environment Initiative,1997.阐释内涵和外延较为宽泛,学者们认为,阐释一般包括三个要素:一是阐释资源为原生事物,等同于“物”;二是阐释关注接收者,相当于“人”;三是阐释方式为相关媒介,即发挥阐释形式连接人和物的桥梁作用。⑧周婧景、严建强:《阐释系统:一种强化博物馆展览传播效应的新探索》,《东南文化》2016年第2期。

本研究基于阐释的概念以及现有的阐释系统研究成果,从文化遗产本体、接收者、文化遗产阐释者、阐释媒介/手段四个方面入手,构建文化遗产阐释体系(见图1)。

阐释目的在于让公众了解文化遗产的价值,明确文化遗产与公众生活之间的关联性,提高公众保护文化遗产的意识。任何不以某种方式将所显示或描述的内容与参访者的个性或体验内容联系起来的阐释都将是无效的。

文化遗产本体与接收者是阐释体系中一对最基本的关系。具体而言,文化遗产本体是一切承载遗产价值的物质或活动,包括遗迹本体和遗物等物质要素,与遗产价值相关的遗产地居民生活习惯、风俗、传统工艺、传统习俗、文学作品、史书典籍等各种非物质信息,以及自然和人文等环境要素等。遗产阐释的接收对象是参访者/观众,包括旅游者、博物馆和信息中心访客等。遗产阐释者建立游客与公园、保护区、历史遗址、自然中心、动物园和水族馆等自然和文化遗产资源之间联系的桥梁,他们肩负着保护资源和文化的责任。①Chance Finegan,“The Interpreter as Researcher:Ethical Heritage Interpretation in Indigenous Contexts,”Journal of Heritage Tourism,vol.14,no.3,2019,pp.282-294.文化遗产阐释媒介和方式是沟通文化遗产地与参访者的重要桥梁,是传播遗产知识和加强文化体验的核心渠道。学者们提出的遗产阐释方式呈现多元化特征,长期设置的展示系统,如印刷品、电子读物、解说牌、标识牌、多媒体解说设备等,定期或不定期的宣传活动,如公共讲座、志愿培训、相关课程等,以及现代科技为手段的遗产展示和多元化的体验活动等。解说系统其实更侧重于文字解说,以静态的为主,而体验活动更多是通过互动来阐释,以动态为主。

基于以上多种阐释方式,本研究将其分为两类,解说系统、体验活动。其中,解说系统依据解说的完整性进行划分,包括文字解说的遗产介绍、博物馆解说体系、旅游标识系统解说体系。基于B.Joseph Pine和James H.Gilmore提出的包括娱乐、教育、逃避、审美四个层面的体验经济理论,②Joseph Pine B.and James H.Gilmore,The Experience Economy,New York:Harvard Business School Press,1999.本文依据遗产地的特质,并结合体验活动的主要目的,将遗产地体验活动划分以下三类:基于审美或游憩的体验活动、基于情感或移情的体验活动、基于教育或实践的体验活动。基于审美或游憩的体验活动指文化遗产地以基本展示为主,供参访者参观欣赏;基于情感或移情的体验活动指以现代科技为手段的光影体验、虚拟体验等,促使参访者释放自我,感受遗产地的内在价值;基于教育或实践的体验活动指以公共讲座、志愿培训、相关课程、科普活动、研学活动等为主的体验活动。

图1 文化遗产阐释体系

三、北京明长城文化遗产阐释评价

(一)北京明长城文化遗产的阐释现状

文化遗产阐释即将文化遗产的历史信息和场所意义展现出来。③郭璇、彭文峥、王谊:《建筑符号学与城市文化遗产的诠释——以重庆城市历史遗产展示为例》,《城市观察》2014年第5期。长城作为珍贵的文化遗产,不仅是中国古代历史上重要的军事防御工事,同时也是中华民族的重要象征。现有的研究对长城文化遗产阐释的关注相对缺乏。

北京明长城主要包括八达岭长城、慕田峪长城、司马台长城、金山岭长城、箭扣长城、居庸关长城、古北口长城、黄花城水长城等。不同区段具有不同的长城资源基础,但发展旅游一直是各区段长城文化遗产开发与阐释的重要途径,本文选取9个长城景区作为研究对象。(见表1)

表1 北京明长城景区

依据文化遗产的阐释媒介与方式分类,并结合不同长城景区遗产资源开发现状,结合相关旅游产品和活动,将其遗产阐释途径分为基于长城遗产价值的解说系统、基于长城文化遗产的体验活动两类。基于长城遗产价值的解说系统包括有文字解说的遗产介绍、长城博物馆解说系统、长城景区旅游标识系统解说系统。基于长城文化遗产的体验活动,基于审美或游憩的体验活动指以“爬长城”、乘索道游览长城为主的体验活动;基于情感或移情的体验活动包括文化展演活动、长城灯光秀、长城遗产VR体验等;基于教育或实践的体验活动指相关科普教育活动、公共讲座、研学活动等。(见表2)

表2 北京明长城景区的文化遗产阐释现状

本研究认为北京明长城的文化遗产阐释具有以下特征:

(1)长城的文化遗产阐释注重解说系统的构建,遗产解说以简单的文字介绍和旅游标识系统为主,拥有长城博物馆的景区有八达岭长城景区和居庸关长城景区,这两个景区的遗产解说更全面。(2)长城的文化遗产阐释比较注重基于审美和游憩的体验活动,即“爬长城”,忽略了对情感、教育等体验活动的培育,体验活动单一,深度不足。(3)长城文化遗产阐释以静态的展示为主,缺乏含有科技元素的新型阐释方式,数字化展示和互动展示相对较少,生动性与趣味性不足,难以引发游客共鸣。这与世界前沿的文化遗产阐释存在较大差距,遗产“活化”力度不够,发展受限。

北京长城的文化遗产阐释不应仅仅停留在对遗址遗迹本体的静态展示和简单的攀爬活动,应根据长城的综合构成要素及历史文化沉淀,在保护遗址遗迹本体的同时,将遗址承载的文化、环境等也运用多种方法展示出来,凸显长城的军事防御体系特色,深入挖掘万里长城的文化内涵,增强遗产的可读性、观赏性和教育性,为普通大众所用,实现真正的文化传承。

(二)数据来源与方法

随着互联网的发展和信息化的普及,网络逐渐成为研究人员获取数据资料的重要渠道。本研究的数据主要来源于旅游网站,包括携程旅行网、去哪儿旅行网及同城旅游网。在网站上进行评论的大部分用户主要是购买过长城旅游产品的游客,已经在网站进行过注册,没有通过旅游出行网站直接购买长城旅游产品的旅游者也可以进行点评。本研究认为,直接通过网站购买长城旅游产品的旅游者对长城文化有直观的感受,并且有经济投入,倾向于表达其真实感受,对长城体验的点评积极性更高。

本研究通过八爪鱼数据采集器对3个网站上9个长城景区的文本评论数据进行采集,检索时间为2002年1月1日至2018年12月31日。对采集的文本进行整理:第一,去掉来自网页的景点介绍、参观游览的流水账、与旅游地明显不相关的评论数据;第二,去掉无意义话语、意思不明晰的语言、重复的话语等;第三,对明显的错别字进行了修改,保留可以反映旅游者心情、感受、体验、关注点的评论,得到共计485855字的文本数据。本文综合运用ROST内容挖掘系统(ROSTContentMining 6.0)、ROST新闻分析工具(ROST News Analysis ToolV3.1)和UCINET软件进行数据的整理和分析。

(三)高频词特征分析

高频词能够在一定程度上反映出人们对长城的关注重点和偏好。本文对长城景区总文本高频特征词前40位(见表3)和各长城景区高频特征词前15位(见表4)进行分析,以识别并系统剖析参访者对北京长城文化遗产的关注。

表3 北京明长城景区整体网评文本的高频特征词

续表

表4 北京明长城9个景区的网评文本高频词与词频分别统计

续表

基于表3的内容,可将高频词分为名词、动词和形容词。具体而言,名词主要有“八达岭”“慕田峪”地名,位列词频表第二位和第三位,表明在众多目的地中,八达岭和慕田峪长城知名度最高,是人们更愿意选择的目的地;“导游”“服务”“时间”“讲解”“购物”“景点”“行程”“热情”“全程”“门票”“旅行社”等旅游服务类名词,反映出人们对导游及旅行社的工作质量、服务态度、行程安排是否令人满意较为关注,并且“导游”作为高频词榜首,贯穿整个旅程,深入影响人们的参观体验和感受;“缆车”“索道”“摆渡”等服务设施名词,表明人们十分注重目的地的设施,设施水平直接影响体验层次;“好汉”,表明长城在人们心中意义深重;“排队”“安排”“选择”“建议”“游玩”等动词,充分展示了人们参观游览的过程及活动,其中,“排队”表明长城景区游客量大,拥堵可能发生,“建议”表明人们乐于向长城景区提出改进建议,或愿意将其推荐给其他潜在旅游者;形容词“方便”“开心”“便宜”“值得”“满意”等充分反映了人们态度、心情及对长城目的地的评价,其中,“方便”位列高频词第三位,突出强调了长城景区整体的便捷性。总体而言,人们对长城评价较高,较为满意。

基于表4的内容,八达岭长城的“导游”“讲解”“服务”和“热情”等是参访者的关注重点;慕田峪长城的“景色”“摆渡”“缆车”等设施是参访者的关注重点;司马台长城、黄花城长城、响水湖景区、神堂峪自然景区、天门山景区的“景色”是参访者关注的重点;就居庸关长城而言,除对“景色”关注之外,“雄关”“历史”“雄伟”“陡峭”“壮观”“天下第一”等,显示出参访者对长城本体建筑和历史文化的关注;青龙峡旅游度假区的“蹦极”等体验活动和“景色”“长城”是参访者关注的重点。可以发现,参访者对各长城景区的关注更多表现在景色、风景等浅层的风貌上,对深层次的长城文化内涵和价值较少了解。

(四)文化遗产的认知维度分析

为了进一步明确网络文本中涉及的遗产阐释内容和评价,本研究从阐释体系出发,对词频结果进行整理和归类,分析长城文化遗产的四大核心主题,即参访者、长城文化遗产、遗产阐释者、遗产阐释方式,构建高频词的认知维度。(见表5)

表5 北京明长城文化遗产的认知维度

续表

参访者是文化遗产阐释体系的主体,是体会遗产地阐释内容和感受遗产价值的主要群体。文本分析结果中,关于参访者的描述集中在行为、动机、情感/态度、偏好和游览时间四个方面。长城是遗产阐释系统的客体,是被解读、被阐释、被表达的客观实体。关于长城的描述集中在地点、功能、票价、设施、服务和交通方面,总的来看,与旅游的“食住行游购娱”六要素密切相关。

文化遗产的阐释者是解读、传播遗产文化和价值的核心群体,也是联系遗产地和参访者的重要纽带,从参访者的反馈来看,北京长城的阐释者主要为“导游”。阐释媒介是实现遗产阐释的重要手段,文本中的遗产阐释方式主要为“解说”,以导游“讲解”为主。

综上,参访者评价涉及了遗产阐释体系中的接收者、文化遗产地、阐释者和阐释方式等,但是所有评价内容显示,认知层次仅仅停留在了“观光旅游”的层面,体验深度远远不够。尤其是在遗产地部分缺乏对长城建筑、历史文化、景观风貌、遗产环境以及衍生的体验活动等的描述,遗产阐释者主要为“导游”,阐释方式主要为“讲解”,较为单一。

(五)社会语义网络分析

为了解高频特征词之间的关系,本文利用UCINET6内容挖掘系统的社会网络生成工具对文本构建了语义网络(见图2),并进一步分析点度中心性(见表6)。中心性分析能够衡量节点在社会网络中的重要程度。①宋振春、赵彩虹、李旭东:《中国出境旅游的社会认知研究——跨文化交流视角的网络文本分析》,《旅游学刊》2018年第3期。网络图中相同颜色代表点度中心性相同。当网络中点的度数中心度差异越大,图的度数中心势越接近1。

图2 北京明长城网评文本高频词的社会语义网络

表6 北京明长城网评文本高频词的中心性分析

由分析结果可得,图2中的度数中心势为69.38%,表示网络图中各节点之间差异较大,即根据该社会语义网络图进行本研究的数据分析具有研究的可行性和科学性。并且,绝对度数中心度(Degree)的均值为3.509,截取高于绝对度数中心度的节点(见表6)。由表6可知,点度中心性超过均值的节点有12个,分别为“导游”“八达岭”“方便”“讲解”“缆车”“时间”“服务”“北京”“慕田峪”“购物”“安排”“小时”,其中文化遗产阐释者“导游”的点度中心性最高,为41,在语义网络图中表现为与其直接共现的节点最多并且呈现发散状,点度中心性大于10的节点为“导游”“八达岭”“方便”“讲解”,这4个节点的点度中心性占比之和为0.43,接近0.5。

具体而言,在社会语义网络中“导游”处于一级核心位置,即导游作为主要的遗产阐释者,是参访者关注的重点,其点度中心性数值为41,排名第一。与“导游”直接相关的节点包括“讲解”“安排”“行程”“购物”“态度”“时间”“安排”“组织”等,呈发散状网络结构,占据了总体语义网络的主要部分,表明参访者对以“导游”为核心的遗产阐释者的服务态度、行程安排、活动组织等关心程度最高。其他形容词汇包括“热情”“幽默”“周到”“耐心”等,主要是对导游特质的概括,“愉快”“感谢”“值得”等主要是对实际体验的评价,这两类词语的共现可以在一定程度上表明,遗产阐释者是影响公众理解和欣赏文化遗产地的重要环节,影响参访者的整体评价,优质的导游服务及态度会直接提高人们对长城的综合评价。

同时,参访者对长城遗产地本身元素的评价有“景色”“风景”“好玩”“好汉”等,其中“好玩”是对旅行好坏的评价,“好汉”凸显部分长城文化。但这些词汇处于语义网络的边缘,其点度中心性数值小于均值,与其他词汇相比,在文本数据中被提及较少。即长城遗产地主要特征不突出,元素不具体,参访者对长城的认知停留在“风景”这一表层,并无具体的内涵和价值方面的深入认识。其中,人们关注度较高的两个目的地“八达岭”和“慕田峪”,其点度中心性都高于均值,其中“八达岭”节点的点度中心性为20,远远大于均值3.509,说明了八达岭作为北京长城目的地的重要地位不可忽视。

此外,社会语义网络中出现了其他的地点词汇,例如“鸟巢”“一日游”,说明通过网络产品出行的人们,选择将北京长城与其他旅游目的地捆绑出行的较多,且更倾向于选择短期一日游。高频词“方便”的节点大小处于第三位,点度中心性数值为13,与之共现的词汇包括“门票”“排队”“快捷”“网上”“缆车”等,表明参访者认为长城景区的设施便捷性比较重要。

本研究认为,参访者对北京长城的关注由高到低依次可以分为遗产阐释者和遗产地。其中人们对遗产阐释者“导游”的评价直接决定了此次出行的好坏,并且参访者对阐释者的关注仅仅停留在基本的服务态度、行程安排等方面,忽略了遗产阐释者所传播的具体的遗产信息;而且对遗产地的认知也停留在对“风景”“景色”等外部风貌上以及与遗产相关的外部因素如景区设施和旅游服务方面,对于长城蕴含深层的文化遗产价值理解和评价较少。

四、结语和讨论

文章基于遗产阐释的相关研究,提出包括文化遗产本体、遗产阐释者、接收者、遗产阐释媒介和方式四方面构成的遗产阐释体系。文化遗产阐释体系不仅仅包括遗产的解说,也不仅仅是遗产解说者单向的输出,促进文化遗产的保护传承与创新也应是文化遗产阐释体系努力的方向。

文化遗产阐释体系中四个主体之间具有紧密的交互关系,文化遗产本体是丰富的文化内涵和价值的承载者。文化遗产阐释者主要包括文化遗产的管理者、研究者、产品研发者、产品解说或传播者,需要深入挖掘文化遗产的文化内涵和价值,并思考如何满足市场需求并结合接收者特征的基础上,进行解读、解释、解说、展示和传播,才能有效地表达文化遗产的文化价值。阐释媒介和方式的选取也需要多样化,包括静态和动态方式、传统手段和科技创新手段,针对不同的受众群体和市场需求,沟通起阐释者、接收者和文化遗产本体的内在关系。

文化遗产阐释体系是文化遗产保护传承与创新的具象化成果,文化遗产都可以从这四个方面入手,通过丰富和规范这四个方向来进行实践活动。在实践活动中需要遵循完整性和原真性的遗产保护原则,但是文化遗产的文化价值和文化内涵更丰富、更复杂,需要通过遗产阐释体系对其进行研究与解读。通过文化遗产阐释体系,能够增加遗产解读的科学性、合理性,在坚守文化遗产完整性和原真性的基础上,更好地达到文化遗产保护传承与创新的目的。

通过文化遗产阐释体系,分析北京明长城文化遗产的网络评价数据,得到长城文化遗产阐释存在的问题:(1)北京明长城的遗产价值感知比较低,没有充分认识到长城的文化内涵和价值。(2)参访者的总体认知处于“观光旅游”的层面,文化遗产阐释者主要为“导游”,阐释方式主要为“讲解”,均较为单一。这充分表明长城本身的阐释系统不完善,阐释内容欠缺,阐释方式单一。(3)参访者更加关注以导游为核心的旅游服务和以服务设施为核心的景区设施,导游的特征及其表现和设施的便捷程度直接影响参访者的整体评价,这在一定程度上反映出长城文化遗产阐释、开发与利用等存在较大问题,参访者关注的重心不在遗产地本身,而在与遗产地相关的其他要素上,普遍忽略了长城的遗产和历史文化价值。

造成以上问题的原因较多:其一,长城文化遗产阐释系统不完善,传承和创新层级较低,现有长城景区的管理普遍缺乏对长城文化的深度挖掘,仅注重静态展示,忽略了深层次的文化体验与互动;其二,旅行社首推“北京一日游”旅游线路,将“长城”“鸟巢”等众多知名景点捆绑,组合营销,强调以最少的时间和金钱成本游览最多的旅游景点,造成“走马观花”式的旅游方式,致使长城旅游处于低级的观光旅游阶段,缺乏深入的文化体验与文化感知;其三,去往长城旅游的人以外地游客居多,此类游客“时间紧、游览任务重”,其旅游目的是“去过”长城,并非真正关注长城文化。

北京长城文化遗产阐释存在着阐释内容不充分、阐释主体不明确、阐释机制不完善、阐释效果不突出等问题。建议通过构建文化遗产阐释体系,梳理长城遗产文化,丰富遗产阐释方式,增强遗产与参访者之间的互动,丰富长城文化遗产的旅游产品,以遗产解说和旅游体验为主体,全方位、系统化认识“长城”,在此基础上,进一步推动长城文化带的建设。