相变材料调温服装调温性能研究进展

贺润音 吴雨曦 王朝晖 张关涵 褚奥轩

东华大学 服装与艺术设计学院(中国)

相变材料(PCM,Phase Change Material)是一种对外界冷暖刺激做出双向温度调节的新型材料,其技术核心是将微胶囊包裹的改性材料涂覆于织物表面或植入织物的纤维内,在固液态相互转化中吸收或储存能量以调节外界温度。相变材料能极大地改善传统服装的舒适性和人类对环境温度的适应性。Outlast纤维是美国率先开发的一种技术较为成熟的相变调温纤维。目前Outlast调温纤维占全球市场份额80%以上。日本小松精练公司在聚酯纤维等合成纤维表面镀上具有调节温度功能的特殊蛋白微粒子超薄膜,获得具有保持服装内舒适温度功能的Air-Techno纤维材料[1]。目前,日本市场已推出较成熟的相变调温衬衫、西服及保暖内衣等产品。Nike、ReeBook、Polo等40余家国际知名体育运动用品公司在开发新产品过程中也使用了PCM。在中国,丝维尔智能调温纤维和上海三十六棉纺针织厂研制的SL 调温纤维已进入产业化研究及市场推广阶段。中国福建浩沙实业有限公司已开发出舒适型温控瑜伽服[2]。

尽管PCM调温纱线及织物已投向市场,但目前相关研究多集中于PCM调温纤维的前端开发,主要研究纤维制作工艺、材料配比、特殊防护等,鲜有从成衣角度考虑其调温性能的具体实效。本文对PCM调温服装的工艺参数、温度调节能力评价指标、相关测试方法及影响因素等内容进行探讨,并对PCM服装的实效性做初步评价,以期为开发PCM调温服装提供相关参考。

1 不同类型PCM调温服装

1.1 PCM织造服装

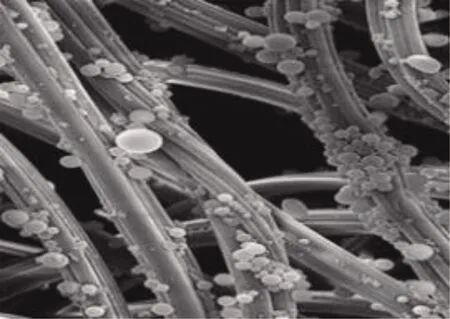

PCM织造服装,即将调温纱线和弹性纱线或天然纤维混合纺织成织物,再用其制作成的调温服装。PCM织造服装已走向市场,常见产品包括内衣、衬衫、女装、睡衣、工作服和运动服装。Outlast公司目前开发的Outlast®丙烯酸纤维、Outlast®黏胶纤维及Outlast®聚酯纤维是调温织造服装的主流纤维材料。在PCM织物制造工艺上,相关学者不断探究织物组织结构以提升服装的调温能力。CHERIF等[3]利用熔融纺丝机,成功地将相变材料用于纺织纤维中,在工业规模上实现了稳定、可重复的双组分熔融纺丝工艺;研究发现,PCM对熔融纺丝过程的温度和停留时间非常敏感,PCM的最佳工艺温度为210 ℃。TYURIN等[4]采用后期注射法将质量为纤维总质量5%~10%的相变微胶囊材料注射装入纤维中,使微胶囊完全被锁定在纤维中,不影响纤维的纺丝、针织及染色等后续加工。

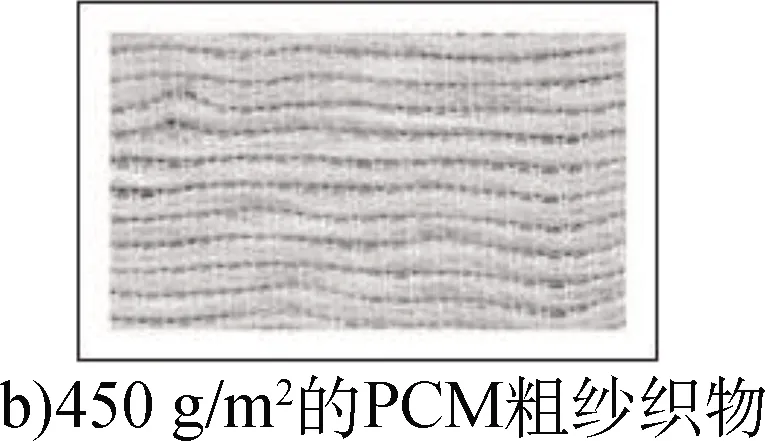

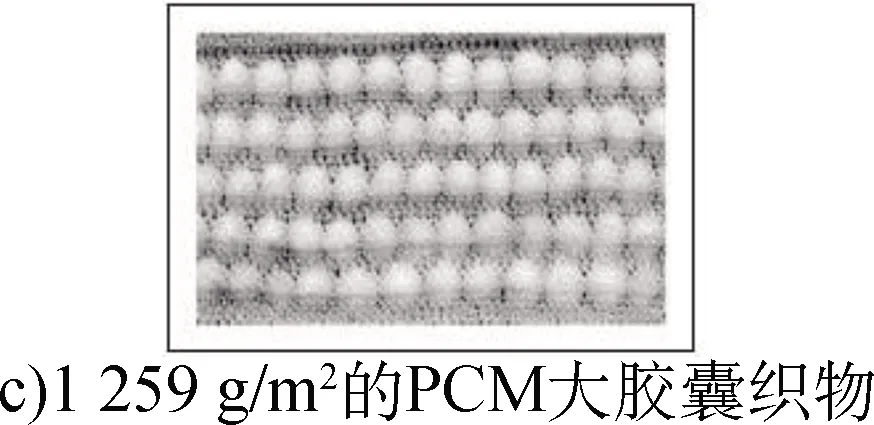

实际调温纱线加工过程中通常将调温纤维与其他纤维混纺,若二者质量比不合适,会导致调温纱线的调温功能下降。只有选择合适的调温纤维与其他纤维的质量配比,调整织物组织结构,才能提高纱线的调温性能,进而改善服装的调温实效。BARTKOWIAK等[5]设计制作了3种PCM针织物及其内衣,并测试了这3种针织内衣的热湿舒适性。3种PCM针织物及其内衣如图2所示。与传统棉针织内衣相比,PCM大胶囊背心与PCM细纱长袖内衣能降低内衣的小气候2~4 ℃,并保持衣内相对舒适微气候环境约50 min,使服装调温能力大大增强。PCM胶囊化的目的是防止相变过程中PCM的迁移,确保其可被再利用。

图1 后期注射法注入PCM的纤维照片

微胶囊化PCM的优点:增加热交换面积和热导率;减少主要聚合物的反应性,并为相变材料提供保护,使其免受环境影响和其他活性成分的不良作用;保持织物表面的初始状态;促进液态与固态之间的转变。根据胶囊的大小,有3种不同的掺入方式:纳米胶囊化(胶囊尺寸<1 μm),微胶囊化(胶囊尺寸为2~900 μm),大胶囊化(胶囊尺寸>1 000 μm)。研究表明1~10 μm的微胶囊最适合覆盖于织物表面。

图2 不同PCM纱线织物及其针织成衣

1.2 PCM涂层服装

将PCM微胶囊和助剂混合,配成整理液,采用涂覆或浸轧工艺,将PCM微胶囊整理在织物上,制得具有蓄热调温功能的织物[6],使用该织物制作的服装为PCM涂层服装。采用涂覆工艺所得涂层织物表面粗糙,不能直接与皮肤接触,且存在织物上的涂层在被反复使用及洗涤中易破损等缺点。Outlast公司采用涂覆工艺得到的普通涂层布与采用浸轧整理工艺得到的基质浸渍涂层布如图3所示,后者比前者更轻薄,手感更好,在提高蓄热和放热反应的灵敏性方面有较大改善,并可贴身穿着。

图3 Outlast公司PCM调温织物

PCM涂层织物多用于鞋袜、家纺、特殊防护服上。FONSECA等[7]研究了消防服装用PCM涂层织物的热防护性能,获得PCM防护的最佳质量参数,以最大限度地减少消防员工作中所承担的热负荷。SHEMSHADI等[8]将PCM微胶囊、石墨烯混合,以PCM微胶囊为动态改性剂,石墨烯为静态改性剂,制备PCM石墨烯复合聚丙烯酰胺织物,其热性能测试结果表明,复合聚丙烯酰胺织物的热导率比纯聚丙烯酰胺涂层织物提高2.0~2.5倍,还原氧化石墨烯在一定程度上改善了相变材料微胶囊的吸热性能。与PCM织造成型相比,PCM涂层能在很大程度上改善服装的调温性能,增强穿着调温服装的实效性。

1.3 PCM材料包服装

将PCM材料包嵌入服装,成衣制作简便,但该类服装耐用性不佳,透气性较差,柔软度低且形态不易于改变,并且只能针对人体特定部位进行相变调温。服装的调温效果与PCM材料包的面密度、融点等参数密切相关。由于此类服装能最大限度地增加PCM含量,调温性能常优于PCM织物及PCM涂层服装。多数PCM试验研究表明[9-10],对于有效缓解人体热应变,使用PCM材料包是提高冷却效果和冷却持续时间的有效方法。因此制备家用调温纺织品及特殊调温防护服,常应用PCM材料嵌入包。图4所示为外科医生手术室相变冷却背心。其在人体前胸、后背、腰围等易出汗部位覆盖PCM材料包,大体积下的PCM材料包极易发挥吸热相变功效,可使人体皮肤表面温度保持舒适状态。

图4 相变冷却背心

2 PCM织物的温度调节能力及测试方法

2.1 热力学测试

基于热力学原理及物质热力学性质,采用热力学测试方法评价PCM纤维或织物调温性能,一般需要借助温度控制系统、测量系统及记录系统。针对不同调温材料及试验环境,PCM调温性能研究的热力学测试方法各不相同,其测试指标、适用对象及测量仪器如表1所示。

2.2 暖体假人测试

利用暖体假人可整体测试PCM调温服装的热阻、湿阻,或根据 ASTM F 273l-16Standardtestmethodformeasuringtheheatremovalrateofpersonalcoolingsystemsusingasweatingheatedmanikin测量调温服的散热率以评价其升降温效应。GAO等[17]的研究结果表明,PCM的融化温度与暖体假人表面的温度梯度越大,暖体假人躯干散热率越高。暖体假人测试中测试环境温度可调,尤其适用于具有防护功能的调温服装的评价。

2.3 真人试穿评价测试

真人着装评价作为服装热调节性能评价的最后一级,可通过模拟动态或静态着装,测量人体产生的热量、体温、出汗量、服装相对湿度等参数,获得热舒适性、热敏感性和湿感等主观感受,从而评价PCM调温服装的应激性和舒适性。例如SAFAVI等[18]研究了不同熔点下PCM防护服系统的热调节性能,测试受试者在行走、静止状态下的皮肤温度、热舒适性。结果表明在行走和休息过程中,PCM防护服的散热调节效果显著。综合以上,真人试穿与暖体假人测试方法都适用于PCM调温服装的评价。

表1 PCM调温性能研究的热力学测试方法

3 PCM调温服装调温性能影响因素

3.1 PCM相变焓与PCM含量

相变焓值指单位质量的相变材料在相变过程中吸收或释放的热量[19]。固液相变的焓差越大,则每单位质量可以储存或释放的能量越多,从而提供越长时间的冷却和升温效果。但是PCM的调温性能不仅取决于相变过程中的相变焓。多数研究表明[20-22],PCM的含量对相变储存的潜热、调温速度和持续时间有显著影响。为给人体提供一定的温度调节能力,PCM质量通常需占服装质量的20%以上。

表2[23]所示为服装中PCM在人体不同活动强度下的调温时效。假设一套服装质量为800 g,织物中PCM含量为160 g,PCM的相变焓为200 J/g,则调温服装的总调温能量为32 kJ。人体在休息时的代谢率约为115 J/s,假设人体的皮肤温度恒定,且PCM调温服装在人体休息时能产生30%的冷却率,即34.5 J/s的功耗,则PCM在服装中的冷却效果可持续约15.5 min。但如果人体的代谢率增加,则PCM的冷却效果持续时间减少,如表2所示。据此推断,相变材料的冷暖持续响应有限,从人体活动需求来看,目前调温服装产品的调温时效并不理想。学界尝试通过微胶囊化、分子荧光技术、涂层或层压技术,将足够质量的PCM糅合在服装中以提高调温产品的时效性。

表2 服装中PCM在人体不同活动强度下的调温时效

3.2 PCM相变点

除了PCM的含量和相变焓,PCM的热性能还取决于相变点,即熔化/结晶温度。CHOI等[24]发现PCM服装和普通服装之间的服装微气候温度差异在温度下降约35 min时才开始显现。这是因为PCM材料的相变需要一个过程,只有相变完成后,服装温度才会上升或下降,而相变点的高低将影响其调温速率。因此,根据相变温度和应用环境选择适合熔点或结晶温度的PCM材料非常重要。GAO等[25]研究了不同熔化温度的PCM,测试得PCM调温背心的冷却速率与PCM熔化温度和暖体假人温度之间的温度梯度呈正相关。

一般而言,结晶温度为31~43 ℃的有机碳氢化合物CnH2n+2(n=20~22)比较适合产生加热效果;CnH2n+2(n=14~19)的熔化温度为5~33 ℃,更适于产生冷却效果[26]。在服装应用中,SARIER等[27]指出,熔化温度为18~35 ℃的PCM适用于改善服装的热舒适性。

3.3 PCM与人体微气候系统

人体微气候是一个动态循环系统,人体与外界、服装的湿热能量交换必将影响PCM的实际功效。LIU等[28]采用改进的Stolwijk模型模拟人体温度调节过程,在服装模型中考虑了包括纤维吸湿、脱湿在内的热湿耦合传递和相变温度范围对相变过程的影响,讨论了人体热响应与服装热湿传递之间的相互作用,并比较了纤维吸湿性对服装和人体热反应的影响。其结果表明,与无PCM微胶囊的服装相比,带有PCM微胶囊的服装可有效延长温度变化的时间,降低皮肤表面上的汗水堆积速率和在环境改变时的热损失,但纤维吸湿性降低了PCM微胶囊的作用。ITANI等[29]建立了PCM织物生理热模型,确定了8个PCM区域的最佳分布。对冷却更敏感的身体区域,如人体的腹部、背部,可适当增加PCM用量。通过合理的PCM分布可提高人体舒适性。

3.4 PCM与人体的躯干配置

由于人体各个部位的血管收缩和血管扩张能力不同,在PCM服装中的微胶囊颗粒与人体进行动态热交换的过程中,不同人体部位的皮肤温度与PCM熔化或结晶温度之间的温度梯度、PCM覆盖的人体面积等都会影响实际调温效率。

在实际穿着PCM服装的躯干配置测试中,近年来学者们做了进一步研究。HAN等[30]对受试者服装表面的8个部位(左胸、右胸、左腹、右腹、左上臂、右上臂、左前臂、右前臂)的温度进行了测试。结果表明,与普通织物服装相比,PCM服装的保温系数从1.05%提高到32.20%。HAN等建议在低产热部位使用PCM微胶囊负载量大的织物,以避免寒冷地区对四肢等产热率较低的部位造成低温损伤。马箖珺[31]采用局部皮肤贴絮片方式,模拟受试者冷感状态下身体局部位置上相变材料的保温性能,得到相变材料对局部皮肤及整体舒适性的影响。晏叶[16]52研究发现穿着PCM防护服时,不同部位的平衡热流密度差异显著,由大到小排序依次为胸部、腹部、肩胛、后腰。YE等[32]为研究服装中PCM对人体体温反应的影响,建立了PCM在服装中的热湿传递数学模型。结果表明,与不含PCM的服装相比,加PCM的服装可显著减少温差约2 ℃,服装有无PCM对人体温度调节预测模拟结果如图5所示,该试验在温度为43 ℃、相对湿度80%的条件下进行。此外,与四肢相比,人体躯干部位的PCM调节作用更显著。

图5 服装及人体皮肤温度变化

不同位置的PCM配置试验结果表明,由于人体各部位的产热率不同,其出汗量、热量传输影响PCM的调温效果。因此改变服装中PCM的含量与分布,可在一定程度上调节人体的热应力,并改善服装穿着的舒适性。

3.5 PCM联合其他调温手段

由于单一水平的PCM调温效果并不显著,在特殊防护领域,PCM调温服常通过联合其他调温措施提升服装整体的调温性能。UDAYRAJ等[33]研究了4种降温系统的性能,分别为PCM、PCM加绝缘材料(PCM+INS)、PCM加通风机(PCM+HYB)、PCM加通风机和绝缘材料(PCM+HYB+INS)。人体试验在温度为36 ℃,相对湿度为59%条件下进行。结果表明,PCM+HYB+INS降温服可显著降低皮肤/躯干温度升高幅度。推荐在高温条件下进行适度体力活动的职业工人使用PCM+HYB+INS的混合式降温服,因为它可延长PCM冷却的时间,从而降低身体的温度热应变上升速率,为穿着者的身体提供一个相对凉爽的小气候。MCFARLIN等[34]利用PCM/ACC(活性碳酸钙)多级相变材料创建了一种具有多级冷却效果的T恤衫。结果发现,含有PCM/ACC的T恤衫可提高8%的运动能力,尤其是对于提高中高强度的运动具有较大影响,其研究成果对生理散热系统衰退的老年运动人群的运动服装具有一定的应用价值。LU等[35]开发了一种通风机和相变材料协同工作的新型混合动力冷却服,如图6所示。结果表明,在干热条件下,PCM调温服装提供了19~39 min的冷却效率;在热湿条件下,PCM调温服装提供了54~78 min的冷却效率。此外,在PCM调温服联合其他调温系统下,通风风扇大幅提高了热量的蒸发,在热湿和热干的环境条件下都能提供连续3 h的冷却效果。ITANI等[36]进一步对该混合动力系统下的热损失、躯干温度和热舒适性进行了稳态预测,针对高湿环境,推荐使用PCM干燥剂,可用于减轻高温高湿作业环境中工作人员的湿热应激影响。

图6 新型混合动力冷却服示意

4 结语

服装中的相变材料在人体活动时可为人体提供一个暂时的热或冷缓冲期,而温度调节能力是其实效性的重要表征。目前PCM调温服装的开发主要通过纺纱织造、织物整理或嵌入材料包3种方式获得,针对不同工艺方式获得的PCM调温服装,其温度调节能力的测试方法与评价指标各不相同。考虑到人体-服装-环境系统作为一个整体,改变PCM的相变焓、含量、相变点等内在条件,以及PCM在服装中的放置部位,或联合其他调温手段,都可影响或改善最终调温材料的冷却/加热速率、调温效率和持续时间。从目前的研究成果看,调温服装产品的调温时效并不理想。为此,在制备PCM调温服装产品时,应充分考虑到调温性能的各类影响因素,选择适当的PCM原材料,并进行躯干位置合理配置,或联合其他调温方法,更大限度地发挥调温材料的功能,以达到PCM冷却和升温的预期效果。