水侵气藏型储气库气水微观渗流规律

石 磊 王皆明 朱华银 段 宇

1. 中国石油勘探开发研究院 2. 中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室3. 中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院

0 引言

国际上,近半个世纪前水侵气藏开始建设储气库,从气藏工程的勘探与评价,到钻井完井工程,已经形成了一整套配套的关键技术[1-2],而20年前我国的建库才开始起步,已建成的储气库主要为水侵气藏型储气库[3-5],在建设规模和技术储备上存在缺陷。由于经验和理论的欠缺,导致建库运行过程中一系列问题的出现,主要的技术问题之一是如何在气水复杂渗流条件下,提高气驱水的能力和效果,这也是优化设计储气库工作气量和库容等关键参数的宗旨[6-15],目前针对以上问题的有效技术手段之一是室内物理模拟研究[16-21]。

1 周期注采储层微观孔隙流体相渗分析

水侵气藏储气库在周期注采过程中,气水界面始终处于排驱与侵入的交替变化状态,在建库储层中出现了水淹带、气水过渡带、气驱水纯气带、建库前纯气带4个区带(表1)。气水过渡带、气驱水纯气带在建库与注采运行中受水体往复侵入的影响,通过气水交互驱替相渗测试,研究储气库在周期注采过程中孔隙流体相渗特征的变化规律。

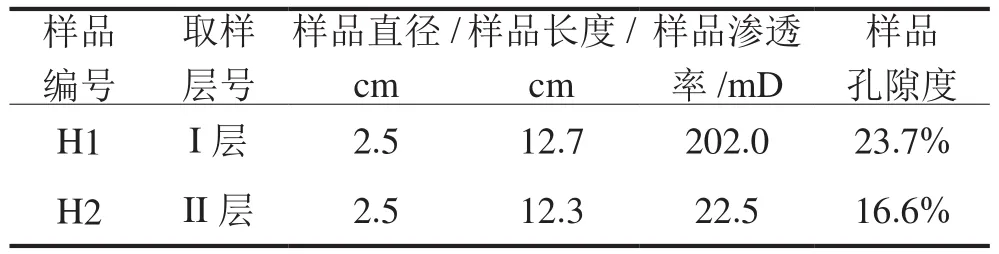

国内气藏建库储层存在一定程度的物性差异。以典型水侵气藏储气库HT为例,测井解释显示发育I、II上下2个储层段,对I、II层进行样品取心并对渗透率进行统计分析,结果显示I层的中值渗透率为110 mD、II层的中值渗透率为19.1 mD(图 1)。

表1 水侵气藏储气库区带描述表

图1 建库储层岩心渗透率统计分析图

1.1 实验方法

针对水侵气藏建库及注采运行过程中的气水界面往复运移特征,选取HT典型储气库砂岩岩心作为实验样品(表2),开展天然岩心多周期连续气水交互驱替稳态相渗实验,测试并计算交互驱替条件下不同饱和度下气、水两相相对渗透率,并绘制气、水相渗曲线[22]。

表2 岩心样品基础参数表

1.2 实验分析

由3轮气水互驱相对渗透率曲线可见(图2),随着气水互驱轮次的增加,出现了显著的相渗滞后作用。束缚水下气相相对渗透率降低, H1降至80.4%,H2降至33.4%(图2);气水两相共渗区间变窄,H1降至62.4%,H2降至40.6%(图3)。储气库运行过程经历多周期循环注采,气水界面往复运移,储层岩石孔隙中出现残余气和束缚水,并随注采周期增加而增多,气水渗流阻力随之增加,导致气水渗流能力降低,渗流区间收窄,对应储气库表现为注入气体的损失和注采气能力的下降。

2 周期注采储层孔隙空间流体核磁分析

图2 多轮次气水互驱相对渗透率曲线图

图3 多轮次气水互驱相渗特征值对比曲线图

水侵气藏建库及运行过程中,随注采周期逐步增加,建库储层内部流体渗流有效孔隙空间发生改变,多相流体渗流能力及分布也随之变化。针对水侵气藏储气库多周期注采运行特征,设计注采模拟核磁共振实验,选取HT储气库储层天然岩心作为实验样品,开展分区带孔隙空间流体动用及渗流变化规律研究。

2.1 实验方法

1) 成藏模拟:以恒定流量(1.6 ml/min)由岩心注采气端口注气,计量岩心出口端出水量及岩心内部压力,直至不出水关闭出口端,继续注气至注采端口压力达30 MPa,关闭注采气端口至岩心内部压力达到平衡。

2)衰竭采气模拟:由岩心注采气端口定流量采气(2.9 mL/min)至16 MPa,关闭注采气端口至岩心内部压力达平衡。

3) 注气模拟:以恒定流量(16 mL/min)由岩心注采气端口注气,计量注气量及岩心内部压力,直至岩心注采气端口压力达30 MPa,关闭注采气端口至岩心内部压力达平衡。

4) 采气模拟:以恒定流量(16 mL/min)由岩心注采气端口采气,计量采气量及岩心内部压力,直至岩心注采气端口压力达16 MPa,关闭注采气端口至岩心内部压力达平衡。

5) 周期注采模拟:按3)、4)连续完成6个注采循环周期。各注采周期结束,对岩心开展核磁共振在线扫描,并采集岩心内流体分布特征参数。

2.2 实验分析

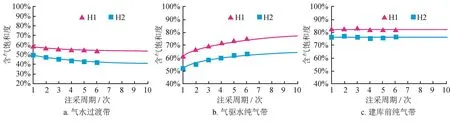

绘制建库前纯气带、气驱水纯气带、气水过渡带核磁共振曲线与注采周期的对应关系曲线 (图4)。通过核磁共振T2谱描述建库储层岩心不同尺度孔隙空间流体分布的变化特征,通过核磁共振1D谱描述建库储层岩心垂直方向各位置孔隙空间流体分布的变化特征。

图4 周期注采核磁共振特征谱图

由周期注采核磁共振特征谱可见(图4),建库储层各区带在不同水侵状况下流体动用差异较大。随注采周期增加,建库前纯气带不同位置、各尺度孔隙中含水相对稳定;气驱水纯气带不同位置含水逐步下降,且近注采端口及高渗大尺度孔隙中含水下降显著;气水过渡带不同位置含水逐步增加,其中近水体及小尺度孔隙增幅明显。以上结果表明,水侵气藏型储气库多周期高速注采过程中,建库前纯气带无边底水进入,不受水侵影响;气驱水纯气带抽提作用显著,含水逐步降低,气相渗透率也随之升高;气水过渡带气水往复运移,相渗滞后作用下气相渗透率逐步降低。以上现象与水侵气藏储气库实际运行中各区带注采能力差异及变化特征表现一致。

同时,建库储层物性也是影响各区带孔隙空间流体动用的一项重要因素。6个注采周期过后,建库前纯气带Ⅰ层含气饱和度为83%,Ⅱ层含气饱和度为76%,与第一注采周期相比变化率为1%;气驱水纯气带Ⅰ层含气饱和度为75%,Ⅱ层含气饱和度为64%,与第一注采周期相比分别增幅25%和21%;气水过渡带层Ⅰ含气饱和度为54%,Ⅱ层含气饱和度为42%,与第一注采周期相比分别降幅8%和17%。以上结果表明,气驱水纯气带是建库储层有效动用孔隙空间增加的主要区带,且高渗大孔隙空间动用效果较好,为空间流体动用有利区,而气水过渡带为储层有效动用孔隙空间减小的主要区带,且低渗微细孔隙空间流体动用较差,为空间流体动用不利区(图5)。

图5 区带周期注采空间流体动用曲线图

3 水侵气藏型储气库气水微观渗流规律

建库储层物性存在不同程度非均质性,水侵气藏型储气库高速注采运行过程中,储气空间出现了水淹带、气水过渡带、气驱水纯气带、建库前纯气带四个区带。以水侵气藏型储气库HT注采模拟结果为例,在储层发育、反复水侵、高速大压差注采等多因素影响下,各区带出现微观孔隙空间渗流及动用差异特征如下所述。

1)建库前纯气带:高速注采条件下,不同储层岩石物性孔隙空间流体的动用程度差异显著。多周期注采过后,物性较高的储层仍有部分孔隙空间流体无法动用,动用率分布在76%~83%之间。

2)气驱水纯气带:随注采周期增加,在高速流循环抽提作用下残余水减少,空间流体动用逐步增加,动用率分布在64%~75%之间。

3)气水过渡带:周期注采多轮气水交互驱替,相渗滞后作用显著,导致气相渗透率逐步降低,气水渗流区间收窄,可动孔隙空间逐步减小,动用率分布在42%~54%之间。

4 结论

1) 周期注采储层流体相渗分析表明,水侵气藏型储气库建库储层排驱水体阶段气水相对渗透率与水体侵入阶段差异明显,经多轮气水交互驱替,气相渗流能力逐步降低,气水两相渗流区间逐步收窄。

2) 周期注采储层孔隙流体核磁分析表明,区带水侵状况是影响空间流体动用的重要因素,经多周期注采,气水过渡带含气空间逐步减小,气驱水纯气带变化趋势与之相反,其内在机制为气水交互驱替相渗滞后效应与高速注采循环抽提作用,同时建库储层物性的非均质程度也决定了空间流体动用的差异性,这与水侵气藏储气库注采能力的分区差异表现一致。

3) 基于水侵气藏储气库微观渗流研究结果,应将水体运移动态监测作为工作重点,合理控制水体运移波及范围,以降低往复水侵对建库储层的损害,同时针对储层物性分区优化调整注采井网,以提高建库储层孔隙空间流体的动用水平,实现储气库快速扩容达产及高效运行。