辽金元铁工图表三维解读

万 欣

内容提要:考古发现的大量辽金元时期的铁制生产工具是考古学研究中的一个重要课题。本文通过对出自44处窖藏、墓葬和城址等的辽金元铁工具的收集和梳理,对其形制特点、组合形态做了比较系统的考察,并就其时代特点及学术价值进行了初步的归纳和讨论,以期对这一重要的金属文物群的深入研究提供有益的借鉴和参考。

铁工,即铁制生产工具,包括农具(铧、锹、镐、锄、镰等)、渔猎工具(冰镩、渔叉等)和手工工具(斧、锛、凿、刀、锯等)三大类。自铁器时代开始,铁工一直是人类社会进行生产和生活、处理人类与自然界之间关系的最基本、最重要的劳动资料。无论是就人类社会对铁工的依赖程度而言,还是从铁工所发生过的历史作用来看,它都属于一个重要的金属文物群,由这些金属文物的不同形态所体现出来的文化即是一种重要的铁工文化。因此,对铁工文化的研究亦应是重要的考古课题之一。根据近半个多世纪以来(1957~2010年)发表的有关辽金元时期的铁工资料,本文试以在同一个遗存单位内至少见有4件(含4件)以上各类铁工共存者为基准,按不同省(自治区、直辖市)将其开列出来,所涉及的时空范围大致为:在时间上,以10世纪初至14世纪中叶的中国北方地区辽金元三代为限;在地域上,则以东北三省的辽、吉、黑和内蒙古东部地区及京津等部分地区为界。

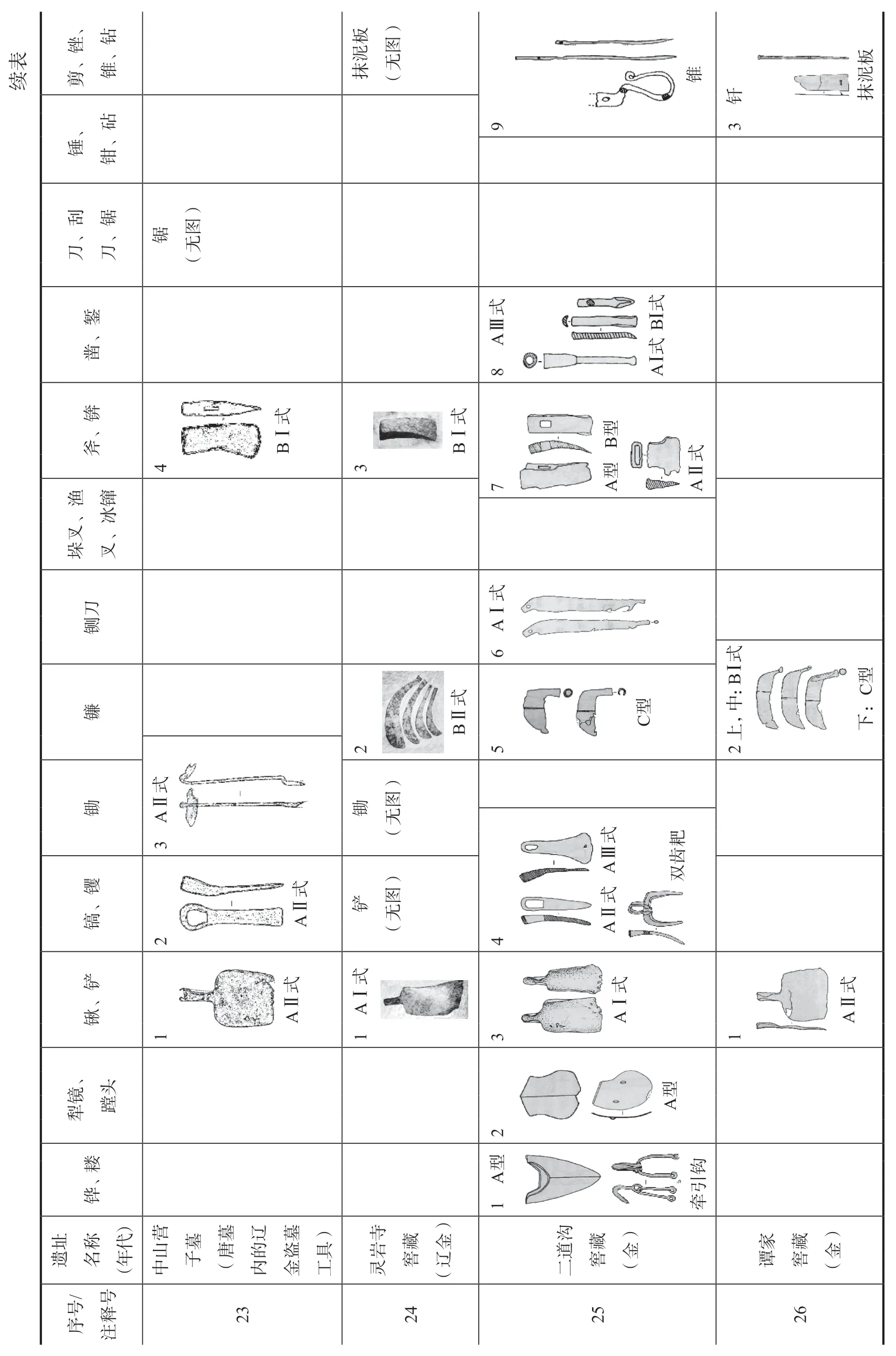

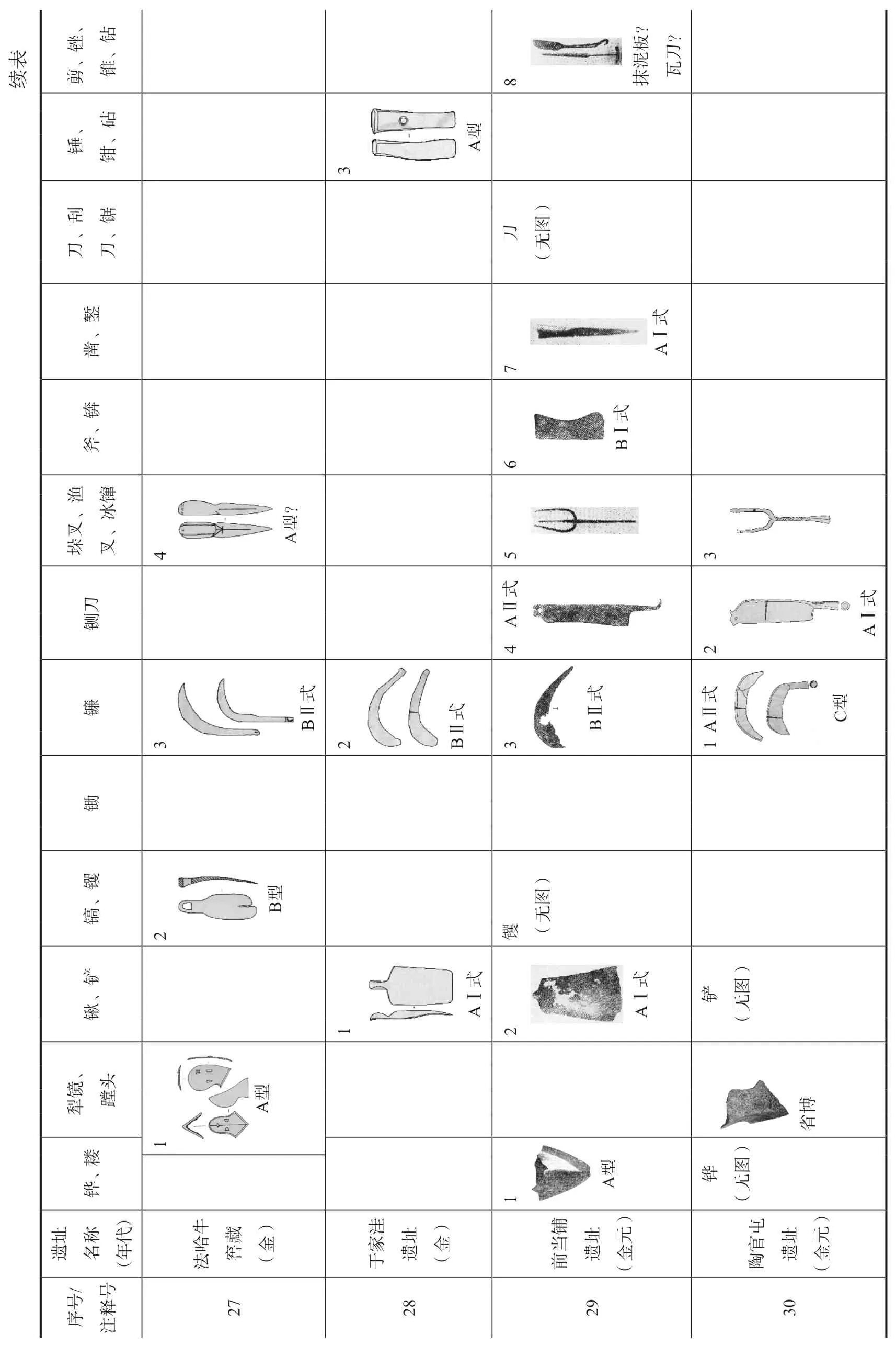

表1共开列各类遗存44处,包括窖藏17处、墓葬(群)8处、城址5处、窑址1处、沉船遗址1处、其他遗址12处,基本涵盖了出土辽金元时期铁工的重要遗存。由表1可知,若以发现地点而论,则以辽宁境内发现最多,共计14处。表1的特点:纵看则为功能相同、形制相似的一种;横看为出自同一遗存单位、具有共存关系的一组。这样,既便于从总体上把握这一比较庞杂的金属文物体系的构成成分和组合形态,也便于从个体上考察其形制特点和比较其异同。

一、表1的纵向解读:铁工形态的考察

(一)农具

1.铧

在表1所列44处窖藏(墓葬、遗址)中,有22处出土铁铧,共计54件(数量不详者,按图照所示标本的件数计,下同)。其中有图照者共31件(先锋苗铧1件除外)。皆为铸制。包括大铧和小铧两种规格。大铧可分二型。

A型 铧体一面较平且略外弧,一面隆起且中间起脊,銎口多呈三角形,口缘前低后高。内蒙古老房身铧(M1006∶19),残。平面近弧边三角形,前端做尖舌状,铧面一侧銎口近半圆形,铧底后端有一花形孔。长32、宽31厘米(表1,33,1上)。先锋铧(表1,1,1上)、双兴铧(表1,3,1)、东庆升铧(表1,5,1)、八里城铧(表1,6,1上)、龙新铧(表1,9,1)、敖东铧(表1,15,1)、后城子铧(表1,16,1)、二道沟铧(表1,25,1上)和尼尔基铧(表1,36,1)等均属此型。

此外,荣光铧(表1,10,1上)、前当铺铧(表1,29,1)和城后铧(表1,31,1)在原报告的照片中皆为正视图像,因缺少其侧视图而无法划定其型属。幸于《中国农业考古图录》查得前当铺铧和后城铧的侧视图照,可以确认此二铧应皆为一面平、一面凸的A型1陈文华:《中国农业考古图录》,江西科学技术出版社,1994年,第248、249页,图2-440、图2-441。。至于荣光铧,据图照,与城后铧相同,且銎部口沿前低后高,符合A型铧的特征,故亦应属A型。

另有“蒙古山寨”铧(原Ⅰ式)1件,完整。平面形状与双兴铧和尼尔基铧相同,铧的凸面一侧銎口近圆角方形。此件铧的特异之处是在铧底两侧各起一道立棱如鳍(原报告描述与剖面图不符)。长39.5、宽25、厚1厘米(表1,7,1上)。此外,先锋铧中的另一件(残)应与此件特异铧的形制相同。据原报告描述,“铧尾两侧有铧翅,翅高5厘米”(表1,1,1下)。

B型 铧体两面均隆起做拱状,銎口近椭圆形,前后口缘等高。牛其圪台Ⅰ式铧1件,完整。平面近弧边三角形,尖舌状前锋较圆钝,其上起一截凸棱,两侧V形边刃做鋬沿状。长32.5、宽25厘米(表1,34,1上)。焦庄铧(原Ⅱ式)(表1,39,1上)、小甸子铧(表1,42,1上、下)(原Ⅰ式和Ⅲ式铧,Ⅱ式无图,形制不详)和赵峪铧(表1,44,1)等均属此型。其中焦庄铧和小甸子铧(原Ⅰ式)的铧体上均套有一个可调换的铧冠。

另有黑城铧(F261∶2)1件,形制与牛其圪台铧近同,只是前锋部平齐,铧体平面近梯形,长32厘米,宽度不详(表1,37,1)。此件无尖铧或如焦庄铧那样,只有在套上V形铧冠之后才适于使用。

小铧分别见于八里城城址、荣光窖藏、老房身窖藏、焦庄窖藏和小甸子等处,多与大铧伴出,其形制也与后者相同。这类小铧应为用于垄上开沟点种的“耧”,亦即耧铧。其中荣光耧铧(原作“铧溜子”),据图,似为平底,属A型。铧面中间起脊,长21.4、宽15厘米(表1,10,1下)。八里城耧铧亦应为此型(表1,6,1下)。老房身耧铧(M1006∶20),两面隆起,銎口正面近菱形,属B型。铧面近銎口缘处有二小孔,长18.2、宽16.8厘米。牛其圪台耧铧(表1,34,1下)、上南滩耧铧(表1,35,1)、焦庄耧铧(表1,39,1下)和小甸子耧铧(表1,42,2下)均属此型。

2.犁镜、蹚头

犁镜,又作“犁鐴”“犁碗”等,属于铧的附件,一般装在A型铧的正面(平直的一面),犁地时起将土翻向一侧。表1中有图照者共18件。皆完整,铸制。其中荣光、二道沟、法哈牛、八里城和城后等处皆为犁镜和蹚头伴出。可分二型。

A型 平面似向一侧弯曲的舌形,上部圆弧,下部平齐。正面平中略凹,背面略凸且周边起棱,中间有两个或四个穿鼻。双兴犁镜(TY333)1件,背有四鼻。长33、宽20~23、鼻高6厘米(表1,3,2)。法哈牛犁镜1件,背有二鼻,近上部圆弧处刻有一“王”字。长29、宽22厘米(表1,27,1右)。先锋(表1,1,2)、东庆升(表1,5,2)、荣光(表1,10,2下)、二道沟(表1,25,2下)和城后犁镜(表1,31,2下)皆属此型。八里城犁镜(原作“犁碗”)未见平面图,照片所示亦非正视图像。但从其器形修长、一侧平齐的特点来看,亦应属此型(表1,6,2下)。

B型 平面似花瓣形,一般在上部边缘处有两个齿凸,下部平齐或内凹。正面平中略凹,背面略凸且周边起棱,中间有四个穿鼻。黑城犁镜(F13∶2)1件,在背面四个穿鼻之间和两侧分别铸有“□阳官造”四字和莲花、游鱼纹。长26、宽25厘米(表1,37,2)。老房身(表1,33,2)、焦庄(表1,39,2)和小甸子犁镜(表1,42,2)皆属此型。

蹚头 有图照者6件。完整,铸制。亦属于铧的附件,一般装在铧的凸面,在犁地时起分土作用。法哈牛蹚头4件,其一正面上部做舌形,下部做圭首状,中间有一道纵向折棱,横截面呈V形,侧面似靴形。背面两侧中部各有一竖向穿鼻,中上部有一横挡。高23、底宽21.5厘米(表1,27,1左)。其他诸件分别见于八里城(表1,6,2上)、荣光(表1,10,2上)、二道沟(表1,25,2上)和城后(表1,31,2上)等处,形制与法哈牛蹚头相同。

3.锹

又作“锨”。表1中有图照者共22件(海力板铲1件、赵峪铲1件和小甸子钺形铲1件除外)。这些锹皆以略厚的铁板锻制而成,筒状半闭合式竖銎,平肩或斜肩,圆肩少见。可分二型。

A型 平刃,锹叶平面近方形或长方形,銎口合缝多朝前,也有朝后者。可分二式。

Ⅰ式:锹叶平面近长方形,竖銎较长。后城子锹5件。其一(F2∶8)完整。长32.4、宽16、銎长8.4厘米(表1,16,2下)。双兴锹(表1,3,3)、东庆升锹(表1,5,3)、磨盘山锹(表1,17,1)、二道沟锹(表1,25,3左、右)及于家洼锹(表1,28,1)等均属此式。

Ⅱ式:锹叶近方形,竖銎较短。中山营子锹(考3565)1件,刃和銎部均残,锹叶上多有锈孔。半闭合式竖銎,圆形銎口,肩宽且圆。平刃,刃宽略窄于肩宽。长33.7、肩宽21.8、銎长11.7、口径5.1厘米(表1,23,1)。先锋锹(表1,1,1)、后城子锹(表1,16,2上)(F2∶5)、谭家锹和黑城锹(F209∶33,原作“铲”)(表1,37,3)等均属此式。

B型 弧刃,锹叶平面近半圆形,銎口合缝均朝前。仅见于龙新窖藏所出之锹,共3件,刃部均残。其一(藏170)平肩两端略上翘,竖銎较长。长22.8、刃宽18.2、銎长10.5、銎口径4厘米。另两件为平肩,短銎,长23、刃宽18厘米(表1,9,2下、上)。

另见有灵岩寺铲1件,无图,据原报告描述,此铲的铲叶做长方形箕状,竖銎和一段四棱体铁条构成长柄。铲叶长37、宽21、柄长40厘米。据此形制和规格,亦应为A型Ⅰ式锹。

A型 平面近狭长方形或狭长梯形,体态一般较瘦削。多完整,锻制。可分三式。

Ⅰ式:銎宽与刃宽大致相等。耿氏墓镐1件(M2∶33,原作“”),近狭长方形,刃略弧。长17.1、宽4.1厘米(表1,18,1右)。碧水镐(表1,12,1)、老房身镐(M1006∶25)(表1,33,4)也属此式。

Ⅱ式:刃宽小于銎宽。耿氏墓镐(M2∶32)1件,体修长,近条状,圆刃。长30.8、宽3.8厘米(表1,18,1左)。二道沟镐(原作“”)(表1,23,2)和中山营子镐(表1,25,4上)也属此式。

Ⅲ式:刃宽大于銎宽。后城子镐2件,皆亚腰,平刃。其一(F2∶16)体较瘦长,椭圆形銎孔。长24、刃宽8.4、最厚2.8厘米。其二(F2∶25)体较短而宽,长方形銎孔。长18、刃宽14、最厚4厘米(表1,16,3上、下)。龙新镐(藏164)(表1,9,3)、二道钩镐(原作“”)(表1,25,4右)、焦庄镐(表1,39,3)、金陵镐(2001FJL17)(表1,41,4)皆属此式。

B型 平面近凸字形。刃残,锻制。法哈牛镐(原作“锄”)1件,横銎之下两侧外弧略出肩。长22.5、宽7.8、銎宽2.7、厚3厘米(表1,27,2)。磨磐山镐(表1,17,2)和南开河镐(原作“”)(表1,42,1)也属此型。

5.锄

表1中有图照者共17件(灵岩寺锄无图,略去不计),皆锻制。一般由近弧边三角形或橄榄形的锄板和细长的锄钩两部分构成,锄板上缘有一竖銎,可插入锄钩。完整者较少,多只见锄钩或锄板。分二型。

A型 锄钩弯弧如鹅颈。可分二式。

Ⅰ式:锄钩末端与长銎平直顺接。金陵锄(2001FJL17)1件,完整。锄板近弧边三角形,磨损较甚。长31、銎径2.5厘米,刃宽不详(表1,41,3)。老房身锄(表1,33,5)、牛其圪台锄(表1,34,2左)和南开河锄(表1,43,2)皆属此式。

Ⅱ式:锄钩近末端与长銎衔接处略折出曲拐状。城后锄(金元时期)2件。其一刃略残,锄板近椭圆形。钩长58、板刃宽26、高14.5厘米(表1,31,4)。中山营子锄亦属此式(表1,23,3)。

B型 锄钩直挺。可分二式。

Ⅰ式:锄钩较细长。如焦庄锄(金代)3件。完整。锄板近月牙形,刃部锋利。钩长65~84.5、板高12~14、刃宽21~22.5厘米(表1,39,4左)。

Ⅱ式:锄钩较短粗。如赵峪锄钩1件,长31、钩端宽2.2厘米。尼尔基锄2件。其一(H6∶3)锄钩前端残失,长44厘米。另一件(H6∶2)锄钩前端弯折并与矩形锄板直接连为一体,长34、锄板宽10.5、高5厘米,属形制较特殊的1件(表1,36,3)。

此外,还有敖东锄板1件(02DAF1∶15),弧刃具齿,长14.4、厚0.2厘米,原报告直接将其称为“锯”(表1,15,2)。与之类似者还有后城子锄板1件(F1∶27),因刃部具齿,故原报告将其称作“耙”,长15、宽6.4厘米。这两件锄板也许不过是被临时改作别用的残损锄板而已,或可称之为“齿刃锄”。还有金陵锄板1件(2001FJL∶39,原作“剁斧”),完整。弧背,平刃,上缘有一竖銎做短柄状,高7、刃宽7.5厘米,厚度不详。此件形态小巧,又出自金陵遗址,似为用于皇家花园苗圃除草的手锄之类(表1,41,3左)。

6.镰刀

镰刀,包括钐(芟)刀等。表1中有图照者共54件,是所见数量最多的一类农具。皆锻制。形态略为复杂,可分三型。

A型 无柄镰。多为弧背弧刃,平面做弯弧的条带状,可分二式。

Ⅰ式:尾端有便于装柄的环或銎。爱国镰2件(原A型和B型),背、刃略平直,尾端带有安装手柄的套环。长19.2、宽2.3厘米(表1,2,1)。焦庄镰1件(原Ⅱ式),尾端翻卷成竖銎状,用以装柄(表1,39,5上)。

Ⅱ式:尾端有孔或无孔。双城镰1件(A933),锋、刃均残。尾端有孔,以作固定木柄之用。长20.2、宽3.3厘米(表1,4,1)。钟家镰(原Ⅳ式)(表1,8,3左下)、陶官屯镰(表1,30,1)和罕山镰(表1,38,1)均与此件形制近同。

B型 有柄镰,即尾端带一板条状手柄,手柄与镰刃之间多成100°~120°的夹角。至少可分为二式。

Ⅰ式:柄较短。多为弧背弧刃,平背平刃较少,平面近香蕉形。先锋镰10件,长20.5~29.3、中宽6~8.1、背厚0.3~0.5厘米(表1,1,4)。双兴镰(TY29)1件,长26、宽8.5、背厚0.5、柄长9.5厘米(表1,3,4)。钟家镰1件(原Ⅰ式),尾端手柄与直刃成直角。个体较大,规格不详(表1,8,3左上)。东庆升镰(表1,5,4)、“蒙古山寨”镰(表1,7,2)、后城子镰(表1,16,4)、谭家屯镰(表1,26,2上、中)、城后镰(表1,31,5中)、老房身镰(表1,33,6)、焦庄镰(表1,39,5中、下)等皆属此式,数量最多。

Ⅱ式:柄较长。弧背弧刃,柄与刃部皆大致成120°角。此型镰形态较瘦削、长大,或可统称为“钐镰”。法哈牛镰2件(原分别作“砍刀”和“钐刀”),完整,尖锋,分别长33、36厘米,宽不详(表1,27,3)。磨磐山镰(原作“砍刀”)(表1,17,3上)、灵岩寺镰4件(表1,24,2)、于家洼镰(表1,28,2)、前当铺镰(表1,29,3)、城后镰(表1,31,5上)皆属此型。

C型 带骹镰,即镰后端带一直骹,骹与镰刃的夹角大致为90°~100°。弧背,弧刃或直刃。谭家屯镰1件,长23、宽6、骹长11.5厘米(表1,26,2下)。二道沟镰2件,镰体短宽,分别长21和19.2、宽8.2和7.7、骹口直径2.4和2.1厘米(表1,25,5)。冮官屯镰1件(Y11),前锋残失,尾端带一长骹,骹与刃部的夹角明显大于120°,疑使用中变形所致(表1,32,1)。镰体残长10.2、背厚0.4、骹长13.7、銎径2.6厘米。陶官屯镰(表1,30,1下)和城后镰(表1,31,5下)也应属此型。

7.铡刀

表1中有图照者共12件,是除铧之外体量最大的一类农具。皆为锻制。刀背和刀刃一般较平直或略外弧,前端有凸起的穿鼻,后端有直銎以插装木柄。可分二型。

A型 整体锻制,背、刃自成一体。可分二式。

Ⅰ式:平面似鱼形,刀背外弧,平刃或略外弧,有的穿鼻部还带有一犄状凸。在器形上,有的较为短宽,如先锋铡刀长66厘米,宽度不详(表1,1,5);有的较为瘦长,如二道沟铡刀2件,分别长69和65.5、宽9.4和9.8、背厚均1.8厘米(表1,25,6)。城后铡刀,共3件,完整。其中最大者长81.5、刃长55.5、宽17.8、背厚2.4厘米(表1,31,6)。双兴铡刀(表1,3,5)、八里城铡刀(表1,6,6)、荣光铡刀(表1,10,4)、陶官屯(表1,30,2)和焦庄铡刀(表1,39,6)均属此型。

Ⅱ式:平面近狭长方形,直背,刀刃内弧。前当铺铡刀1件。前端有方形穿鼻,后端外延一截四棱体长茎以插装木柄。长54、宽9.9、背厚2厘米(表1,29,4)。

B型 分体锻制,然后在条槽状刀背上嵌装刀片。小甸子铡刀2件。其一刀背和直銎柄连为一体近L形,前端有一穿钉孔。长82、宽16厘米(表1,42,4)。

8.垛叉

表1中有图照者共10件。锻制。形制相同,皆在筒状竖銎之上分出锥状二齿。銎口为圆形,可插装长柄。尼尔基垛叉1件(H95∶1,原作“锸”),二齿残断(表1,36,4);金陵垛叉1件(2001FJL∶15,原Ⅰ式叉),二齿并拢变形(表1,41,4),其余基本完整。后城子垛叉3件。据图,形态规整,齿尖锋利,规格相近。其中1件(F2∶20)长23.6、齿长12.6、銎口直径4厘米(表1,16,5左、中)。

(二)渔猎工具

主要有冰镩、渔叉两种。

1.冰镩

表1中有图照者共6件,分别出自8处窖藏、墓葬和城址中。朝阳沟辽墓M2出土的2件(原作“穿”)均无图。老房身窖藏冰镩1件(M1006∶42)。据图(原图六,11),此镩形态细长,且前锋圆钝,竖銎短小,与常见的实用性冰镩的形制差别较大,更像是一种长茎短骹矛。除以上3件之外,有图照者共6件,均为锻制,完整。可分二型。

A型 竖銎四棱锥体。上半部为闭合或半闭合式竖銎,圆形銎口,可插装长柄;下半部为四棱尖锥体,可用于冬季渔猎时破冰凿窟。典型者为“蒙古山寨”城址出土的1件,规格较小,形态规整。锥体与竖銎衔接处略外凸,侧面近矛形。长11厘米,銎口直径等不详(表1,7,3)。南沟冰窜(M1∶11)(表1,22,1)、后城子冰镩(F2∶24)(表1,16,5右)均属此型。其中后者长达31.2、銎口直径6厘米,是规格较大的一件。此型冰镩在锦县(今凌海市)张扛辽墓M2和M3中各曾发现1件2刘谦:《辽宁锦州市张扛村辽墓发掘报告》,《考古》1984年第11期。。朝阳沟辽墓M2出土的2件虽无图,但据描述(方棱形穿头,圆筒形銎),亦应属此型。

B型 竖銎圆锥体。上半部竖銎同于A型,下半部则为圆锥体。姑营子冰镩1件(M2∶37),銎口内尚有朽木痕。长13.5厘米,銎口直径不详(表1,18,2)。

另有法哈牛冰镩1件。据原图和描述,镩体做四棱锥状,似应为A型,但銎部似为实心,顶端有一孔,长达42厘米(表1,27,4)。碧水窖藏所出1件,原作“矛”。据原图(矛身不同部位剖面分别为方形和圆形)和描述,似应为冰镩,其形态过于修长,或亦可用作长矛(所谓“四棱尖锥矛”,似可做破甲之用),长26、銎口直径3厘米(表1,12,2左)。

2.渔叉

表1中有图照者共7件。皆锻制。多为三齿,亦有二齿和五齿者,齿上一般有倒钩。可分三型。

A型 三齿叉,又作“三股叉”。荣光渔叉1件,三齿做“山”字形,中齿下接竖銎以受长柄。齿长20、竖銎长8.5、銎口直径3.3厘米(表1,10,5)。八里城叉(较大者)与此叉相似,只是叉下为锥状茎,可插接木杆(表1,6,7中)。

B型 二齿叉,又作“双股叉”,二齿为四棱体。可分二式。

Ⅰ式:二齿对称并列于竖銎之上。爱国渔叉1件,二齿近齿尖处两侧均有倒钩。长19.8、銎口直径3厘米(表1,2,2)。

Ⅱ式:在直接竖銎的叉齿一侧旁出一齿。碧水渔叉1件,二齿近齿尖处一侧带倒钩,竖銎较长。长36、銎口直径3厘米(表1,12,2右)。

C型 五齿叉。小甸子叉2件。叉齿皆残。其一中间一齿下部直连竖銎,两侧分别旁出对称二齿。残长28厘米,銎口直径不详(表1,42,5右)。

此外,还有无倒钩的前当铺三齿叉1件,未见描述,规格不详。据图,叉下有长茎,可插接长柄(表1,29,5)。八里城叉(较小者)(表1,6,7右)形制与此叉基本相同。另在金陵叉中还见有一种器形较小的三齿或五齿叉,原分别作Ⅲ式和Ⅳ式,共7件。据图,制作较草率且残损变形,残长20~21厘米。这些叉或可用作拾粪,或为某种用途不明的叉状器。

(三)手工工具

1.斧

在表1所列44处各类遗存中,共发现铁斧41件。其中有图照者共30件(上南滩异形斧1件除外)。皆为锻制的横銎斧,完整或基本完整。斧背平,双面平刃或略外弧,侧面近楔形,两侧横贯一长方形銎孔。根据其平面形状,可分二型。

A型 斧刃与斧背大致等宽,平面近长方形或弧边长方形。数量较少。朝阳沟M2斧1件(M2∶38),斧体两侧略内弧。长11.4、刃宽4.8、厚3厘米(表1,21,1)。南沟M1斧1件(M1∶14),刃略残。斧体较瘦长,銎孔内残留朽木。长8.3、背宽1.5~1.9厘米(表1,22,2左)。二道沟斧(原Ⅰ式、Ⅱ式)(表1,25,7)、双城斧(A998)(表1,4,2)、东庆升斧(表1,5,5)和西山屯(表1,13,1)斧皆属此型。

B型 斧刃之宽大于斧背,平面近梯形,一侧或两侧略呈束腰状。可分二式。

Ⅰ式:斧体较瘦长且较厚,数量最多。双兴斧4件,其中2件(TY206、TY211)分别长12和11.5、宽4.5~6和2.8~4.8厘米(表1,3,6)。海力板斧1件(M1∶156),斧体较厚,刃略外弧,銎孔内存残柄。长6、刃宽3.5、厚2.3厘米(表1,19,2)。先锋斧(表1,1,6)、爱国斧(表1,2,3)、八里城斧(表1,6,8)和钟家斧(表1,8,4)以及中山营子斧(表1,23,4)等均属此型。

Ⅱ式:斧体短宽且较薄,近于板斧。仅3件。焦庄斧2件。据图,其一形态较小,系以铁板对折锻制而成,长度不详,刃宽仅7厘米(表1,39,8)。金陵斧1件(2001FJL∶11),长7.5、刃宽9.5厘米(表1,41,5)。

另有异形斧1件,即上南滩斧(H2∶9)。平面近方形,斧背部接一柄状横銎,圆形銎口。斧长9、刃宽7、横銎长12.4、銎口直径3.6厘米(表1,35,4)。此件尚为孤例,不单做分型。

2.锛

表1中有图照者共13件。除二道沟的1件横銎锛之外,其余皆为竖銎锛。均锻制。平面近梯形或“凸”字形,竖銎多为半闭合式,平刃或略外弧,侧面呈楔形。根据其銎部形态,可分二型。

A型 竖銎锛。可分二式。

Ⅰ式:平面近梯形。龙新锛4件。其一(原Ⅱ式)为闭合式竖銎,束腰,刃略弧。长13、刃宽5.3、銎口直径2.6厘米(表1,9,5下)。双城锛(表1,4,2下)、八里城锛(表1,6,8下)、钟家锛(表1,8,4右)、小喇嘛沟锛(M11∶55,原作“凿”)(表1,20,1右)、朝阳沟锛(M2∶40,原作“凿”)(表1,21,1右)和南沟锛(M1∶21,原作“扁铲”)(表1,22,2右)等均属此型。

Ⅱ式:平面近“凸”字形。龙新锛1件(原Ⅲ式),半闭合式竖銎,腰部两侧外出窄肩,平刃。长9.3、刃宽4.6、銎口长3、宽1.6厘米(表1,9,5中)。荣光锛(表1,10,6右)和二道沟锛(原Ⅰ式,铸制)(表1,25,7下)均属此型。

B型 横銎锛。仅1件。二道沟锛(原Ⅱ式)平面为长方形,平背,平刃两端同向正面弯折,正面中部偏上有一长方形銎孔。侧面近楔形且弯弧。长17.5、刃宽6.5、厚2.6、銎孔长2.8、宽1.7厘米(表1,25,7下左)。

3.凿

表1中有图照者共27件。皆锻制。竖銎,圆形銎口,条形四棱体,多为单面平刃。可分二型。

A型 平刃凿。可分二式。

Ⅰ式:窄刃凿,即刃宽小于銎口直径。数量较多。龙新凿3件,2件完整。其一(藏177),闭合式竖銎,近刃部略弯弧。长21.3、刃宽1.2、銎口直径1.8厘米(表1,9,6左)。后城子凿1件(F2∶17),完整。凿刃窄若尖锥,长22.4、銎口直径2.6厘米(表1,16,7中、右)。安辛庄凿1件,半闭合式銎口,内存朽木。长16.2、刃宽不详(表1,40,2)。双兴凿(表1,3,7)、双城凿(表1,4,3)、钟家凿(表1,8,5)和荣光凿(表1,10,7)等均属此型。

Ⅱ式:宽刃凿,即刃宽等于或略大于銎口直径。仅3件。较为典型者为1件八里城凿。据图,凿首近铲形,平刃较宽同于銎口直径,惜凿长和刃宽均不详(表1,6,9左)。西山屯凿1件,凿体略扁宽。长18.5、刃宽3.5厘米(表1,13,2)。后城子凿1件(F2∶24),完整。闭合式竖銎,腰略束,平刃。长25.8、刃宽3、銎口直径2.8厘米(表1,16,7左)。

B型 折刃凿。海力板凿1件(M1∶158),略残。半闭合式竖銎,内有朽木,平刃向凿体一侧弯折。长17、刃宽不详(表1,19,3右)。此型凿较为罕见,仅见于辽墓内。张扛辽墓M2亦曾出土1件,属具有某种特殊用途的异形凿,或类似于一种雕刻用的弯刀——剞劂3剞,曲刀;劂,曲凿。参见辞海编辑委员会:《辞海》(1979年缩印本),上海辞书出版社,1980年,第189页。。

另有南开河凿2件。其一长7.6、刃宽1.1厘米。据图,銎口部似残断,应为A型凿。还有1件原作“送钉器”者,竖銎以下为圆柱体。因其末端残断,可视为一种用途不详的“凿状器”。龙新凿1件,原报告中未见描述。据图,似应为镩。但其尖端残损,不能确认(表1,9,6右)。

4.錾

又称“镌”,主要用于破石和琢石。有图照者共7件,多与凿伴出,无竖銎。皆锻制。可分二型。

A型 皆四棱体。可分三式。

Ⅰ式:锥形錾,体较痩长。金陵錾3件(原作Ⅰ式和Ⅱ式凿,但据图和描述,皆无竖銎,似应为錾),完整。其一(2001FJL∶29),錾首呈乳钉帽状。长22、錾首直径3厘米(表1,41,6右)。

Ⅱ式:楔形錾,体较短粗。农安錾1件(J69),完整。錾首一侧横折出沿,四棱体。长16.5厘米(表1,11,1)。冮官屯錾1件(Y11②∶2),尖残。四棱体,錾首因受锤击而翻卷。残长17.1厘米(表1,32,2右)。

Ⅲ式:条形錾。二道沟錾1件(原Ⅱ式凿),扁体,平刃。长13、刃宽2.2厘米(表1,25,8中)。

B型 皆圆柱体。分二式。

Ⅰ式:二道沟錾1件(原Ⅲ式凿),錾尖近矛状。长11、截面直径0.8厘米(表1,25,8右)。

Ⅱ式:南沟凿1件(M1∶16),完整。凿体自上而下由细渐粗,刃部弯折。长15.3、刃宽3厘米(表1,22,3右)。

5.刀

本文所谓之“刀”,一般指20厘米左右长的小型工具刀。表1中有图照者共21件,皆锻制。刀锋较尖,多为直背直刃,楔形截面。板条状柄由宽渐窄。除残半者不便分型之外,其他可分二型。

A型 刀柄与刀身无明显分界。爱国刀1件(原A型),刃残。长26.8、宽2、背厚0.3厘米(表1,2,4)。老房身刀2件(M1006∶31、M1006∶32)(表1,33,8左、右)、双城刀3件(A964、A965,另一件编号不详)(表1,4,4左1~3)均属此型。

B型 柄、刃分界明显,刀柄窄于刀身。分二式。

Ⅰ式:刀身平直。“蒙古山寨”刀1件,刃略残。尖锋,刀身与到柄衔接处尚存一箍。长18.2、宽1.9、背厚0.3厘米(表1,7,4左)。冮官屯刀1件(Y11③∶3),完整。刀锋圆钝,背稍弧。长29.1、宽2.7、背厚0.3厘米(表1,32,3)。西车家店刀(表1,14,3)、敖东刀(表1,15,4)、安辛庄刀(表1,40,3)等均属此型。

Ⅱ式:刀身弯弧。双城刀1件(A995),完整。刀身弯弧,刀尖上翘。长16.5、宽2.2厘米(表1,4,4右下)。后城子刀2件。其一(F1∶7)完整。刀柄较长。长14.7、宽1.2、柄长7.2厘米(表1,16,8左、中)。

6.刮刀

共5件,完整。皆锻制。可分二型。

A型 2件。平面呈条形。先锋刮刀1件(原作“刮削刀”,长3.1厘米,疑误),刀身较细长,弯弧,两端各有一锥状短茎以插装木柄。长31、宽27、背厚0.4厘米(表1,1,7左)。尼尔基刮刀1件(F5∶2,原C型),刀身较短而宽,直背直刃。长36、宽度不详(表1,36,5右)

B型 3件。平面呈“凹”字形。“蒙古山寨”刮刀1件(原作“熟皮器”),略残。直背直刃,截面呈楔形,两端对称弯折出可插装木柄的四棱直茎。刃长8、宽5.5、柄长8厘米(表1,7,4右)。钟家刮刀(表1,8,6右)、磨磐山刮刀(表1,17,4)均属此型。

7.钳

有图照者共6件。基本完整。锻制。据图照,似均为以轴钉固定相连的双直股钳。依钳嘴形态差异,可分三型。

A型 环嘴钳,闭合的钳嘴之间有孔洞,形似合在一起的括弧。爱国钳1件,略残。钳首近菱形,四棱体双股,一股末端外卷成小环,长17.1厘米,宽度不详(表1,2,5右)。

B型 闭合的钳嘴之间无孔洞。可分二式。

Ⅰ式:鱼嘴钳,钳嘴形似鱼吻。农安钳4件,与锤、砧伴出。其一(J61)钳嘴略凸,双股较短,末端圆钝。长30.5厘米,夹口宽不详(表1,11,2中)。西山屯钳1件,略残。钳首似鱼形,双股末端向内弯弧,长34、夹口长4.5厘米(表1,13,4右)。赵峪钳1件,双股较长。长28.5、夹口宽3厘米(表1,41,6)。八里城钳1件,原报告无描述,规格不详。据图,应属此型(表1,6,11)。

Ⅱ式:鸟嘴钳,钳嘴尖凸如喙,似今之所用的“尖嘴钳”。朝阳沟钳1件(M2∶42),完整。双股较短,末端圆钝。长28.6、宽3.4厘米(表1,21,3)。

8.锤、砧

锤 表1中有图照者共8件。完整。锻制。可分二型。

A型 长方四棱体,一端为平面,一端较薄,有的呈扁刃状,中间横贯一銎孔。尼尔基锤1件(H6∶5),长20、宽4.5厘米(表1,36,6)。爱国锤1件,锤头较小,带四棱体铁柄。锤头长5.7、宽1.2、通长18.7厘米(表1,2,5左)。西车家店锤1件(08FXG4∶117),一端扁刃弯弧。长9.2、宽1.8、厚1.4厘米。西山屯锤(表1,13,4左)、农安锤(表1,11,2左)、后城子锤(F2∶23、F1∶8)(表1,16,9上、下)和于家洼锤(表1,28,3)均属此型。

B型 金陵锤1件(2001FJL∶38),形态呈鼓状,一端平面为圆形,中间有插柄銎孔。高16、直径8、孔径2.5厘米(表1,41,7)。

砧 有图照者为农安砧1件(J65),完整。似锻制。四棱台体,四周侧面为梯形。长16.5厘米,宽和高不详(表1,11,2右)。黑城遗址也出土有铁砧,但无图,数量、规格均不详。

9.锯

有图照者共9件,分别出自7处窖藏、城址和墓葬中。锻制。皆残。条状,一侧有齿,宽窄不等。除小喇嘛沟锯(表1,20,2右)和尼尔基锯(表1,36,5右)两端残失,不便分型之外,其余可分二型。

A型 先锋锯1件,残断为两截。两端各有一个箍状环,可套接与锯条相垂直的横向木柄。长178、宽6、齿长1厘米(表1,1,7右)。八里城残锯2件,其一的一端也有套柄圆环,长宽不详(表1,6,10)。荣光锯2件,均残断为数截。形制相同,两端圆弧并有穿孔,残长分别为79和83、宽均4、厚0.2厘米(表1,10,8)。牛其圪台锯亦与此件相近,其两端各有一柱状钉,残长36.5、宽2.7厘米(表1,34,4)。

B型 钟家锯1件,一端残,一端有可插装手柄的锥状长茎,残长和宽度均不详(表1,8,6左)。

10.锉

除后城子锉无图之外,有图照者共5件。皆锻制。可分二型。

A型 后端有可装木柄的短茎。

Ⅰ式:形如矛叶。磨磐山锉1件。完整。前端较尖细,双面具锉齿。长46、最宽38、茎长5厘米(表1,17,5)。农安锉1件(J68)亦与此件相近,长23.8厘米(表1,11,3右)。

Ⅱ式:形如条带,与近现代板锉无异。双城锉1件(A963),稍残。前端平齐,长18.2、宽2、厚0.5厘米(表1,4,5)。西山屯锉(表1,13,5)亦与此件相同。

B型 后端具“丁”字形圆柱体手柄。前端平齐。一面平,一面微鼓,锉齿锈蚀。长20、宽1.7~2.2、横柄长6.5厘米(表1,40,5)。

11.剪

共22件,有图照者13件。皆锻制。除赵峪剪为交股剪之外,其余12件均为双股剪。此类剪的剪首近楔形,双股对称外弧,其末端再分别向外侧弯成环状。年代最早的双股剪出自河北宣化辽早期墓中。已有学者依据剪刃和剪股的长短不同做了型式划分。其中南开河剪的柄部和刃部长度大致相同,被分为B型Ⅲ式4杨毅:《中国古代的剪刀》,《探古求源:考古杂志社成立十周年纪念学术文集》,科学出版社,2007年,第192页。。参照这一标准,除了残损过甚,不便进行型式划分之外,在其余8件基本完整的剪刀中,赵峪剪是唯一的1件形制原始的交股剪,似为由辽传于金的传世之物,应为A型(表1,44,7)。其余7件皆为双股剪,剪刃和剪股的长度均大致相等,同属于B型Ⅲ式。

以上是对辽金元铁工的型与式的初步划分。此外,还有龙新锥3件(表1,9,7右)、二道沟钻2件(表1,25,9右)、谭家屯抹泥板1件(表1,26,3左)和冮官屯夯头1件(表1,32,4)等。其中龙新锥(原Ⅰ式)中的1件为环首,四棱体,尖部似扁刃,长16.4厘米,应为钻;二道沟钻皆为圆柱体,尖锐,应为锥。因钻与锥的区别在于其尖部有无扁刃或棱角。此类工具数量较少,暂不做分型。

值得注意的是,在上述纵向解读的过程中,还见有少量与辽金元铁工共存的带有汉晋遗风的工具,如城后(原作“镐”)1件,应为铸制。据图,平面近狭长方形,竖銎,亚腰,平刃或外弧。长17.8、宽5、厚3厘米(表1,31,3)。与之相似者还有荣光(表1,10,3上、下)、钟家(表1,8,2)、龙新锛等(表1,9,3下)。其他类型的铁工则有黑城镢(F78∶1)1件,长22厘米,宽不详(表1,37,4)。赵峪铲1件,长14.3、刃宽12.7厘米(表1,44,2);镰2件,其一长20、宽3.1厘米(表1,44,4)。在这些铁工中,城后、荣光竖銎等是一种较为多见的垦荒农具,其流行年代可上迄战国、下至汉魏,以后逐渐被横銎镢或镐所取代,至辽代就已成为老掉牙的“古董”了。黑城则颇似战国时期的燕国式,其形制特点与内蒙古沙巴营子战国遗址出土的铸制横銎相仿5李殿福:《吉林西南部的燕秦汉文化》,《社会科学战线》1978年第3期。。赵峪铲和镰,与流行于汉晋时期的同类铁工形制如出一辙,分别为一种除草和收割工具。此外,在后城子遗址中还发现异形锤1件(F2∶61),完整。平面为近弯弧的狭长三角形,一端斧刃略宽,一端呈尖凸的鹤嘴状,两侧中间贯穿一矩形銎孔。长16.8、刃宽4.2、厚1.6厘米(表1,16,6)。此件既可用于破土,亦可用于砍斫,其形制与流行于战国时期北方草原地区的一种多用途工具“鹤嘴斧(镐)”如出一辙。这种利用或将前代旧物作为随葬品的现象在辽墓内亦可见到,如隆昌M1随葬铲形斧1件,竖銎,亚腰,弧刃,椭圆形銎口,俨如青铜时代的空首斧6李庆发:《辽阳昌隆两座辽金墓》,《辽海文物学刊》1986年第2期。。

至于这些汉晋铁工与辽金元时期铁工伴出的原因,虽不能完全排除其为辽金时期的“仿古”制品的可能,但更大的可能则是当时的农夫在日常出行、田间劳作或建房挖窖时偶然遇到所得,而非辽金元时期的农具。如城后遗址位于绥中县城东北1~1.5千米,而在该县城北4千米处即有一处汉晋城址7王增新:《辽宁绥中县城后村金元遗址》,《考古》1960年第2期。。因此,金元时期的城后遗址出土的这件竖銎铁䦆有可能最初出自此处的汉晋城址内。这种情况,同今世所闻村民在田间地头或住宅附近动土时可能会偶遇辽金时期窖藏铁器的情形是一样的。

二、表1的横向解读:铁工组合的考察

在以往有关铁工的考察中,我们曾借鉴文化学上的“文化丛”概念,试以“组合丛”的提法,对共存于同一遗迹单位内的古代铁制生产工具这一特定的文化现象进行过初步探讨。所谓“组合丛”,指在同一个遗迹单位内,由一定数量的具有相对稳定的共存关系的同类器物组成的若干组组合所复合而成的一个相对较大的组合形态8“铁工组合丛”一词中的“丛”系本文借鉴文化学上的“文化丛”这一术语而来。所谓“文化丛”亦称“文化特质丛”、“文化集丛”或“文化复合”,指的是某一组在功能上整合的文化特质因在时空中成为一个单位而持续存在。参见覃光广等:《文化学辞典》,中央民族学院出版社,1988年,第117页。另参见《社会科学大词典》,中国国际广播出版社,1989年,第344页;《辞海》(下),上海辞书出版社,1999年,第4371页。。据此定义,可将本文表格中各个横栏内所列铁工视为一组由农具组合、渔猎工具组合和手工工具组合这三组组合复合而成的组合丛,并以每种铁工在组合丛出现的频次达到各组组合之组数的1/3为基准,试从以下三个方面略作比较。

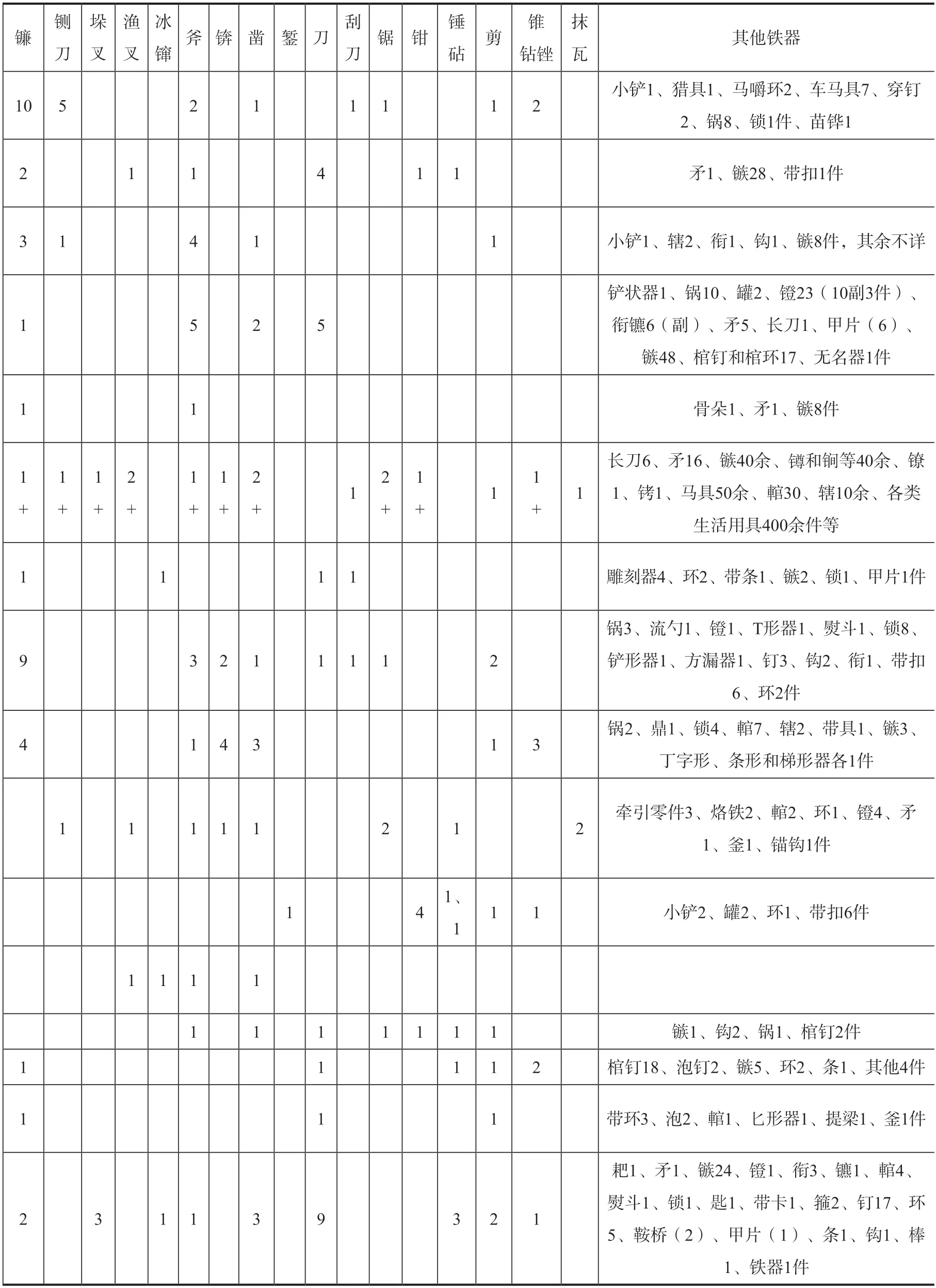

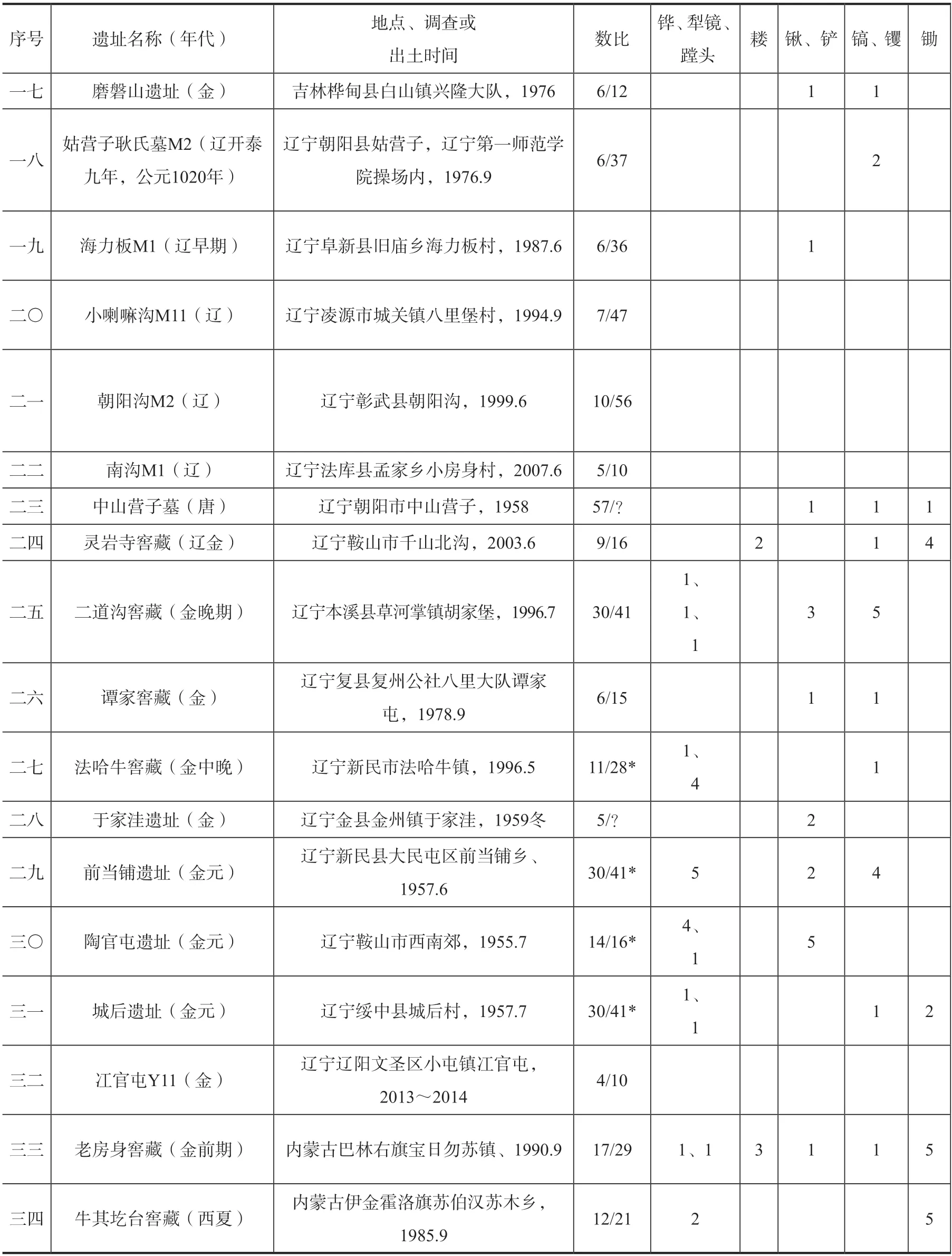

(一)不同区域铁工组合丛特点

根据表3中所列,辽金元时期的铁工集中发现于黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古及京津等5个区域内,各区域计有铁工具组合丛6~15个,构成各组组合丛的铁工计有10~16件。为便于比较,根据表3频次栏内的统计结果并参照上述基准,将五区的组合丛分列如下。

黑龙江地区共7组,由13种铁工构成,其基本结构为:

铧(镜)·锹·镰·铡··渔··斧·锛·凿·刀·刮·锯·钳·剪,为四一八型组合丛(即由4种农具、1种渔猎工具(冰镩)和8种手工工具构成,其中铧、犁镜和蹚头三者按1套计,下同)。

吉林地区共10组,由16种铁工构成,其基本结构为:

铧·锹·镐·镰··渔·镩··斧·锛·凿·刀·刮·锯·钳·锤·剪·锉,为四二一〇型组合丛。

辽宁地区铁工共15组,由16种铁工构成,其基本结构为:

铧(镜、蹚)·锹·镐·镰·铡·垛··镩··斧·锛·凿·錾·刀·锯·钳·剪·抹,为六一九型组合丛。

内蒙古地区共6组,由10种铁工构成,其基本结构为:

铧·锹·镐·锄·镰··斧·锛·刀·锤·剪,为五五型组合丛。

京津冀豫地区共6组,由12种铁工构成,其基本结构为:

铧(镜)·耧·锹·镐·锄·镰·铡·垛··斧·凿·剪·钻,为八四型组合丛。

表2 辽金元时期铁制

生产工具一览表 单位:件(副、套)

续表

说明:1.表中的“数比”指各单位遗迹内出土铁工数量与铁器总数之比,即铁工数量/铁器总数。2.表中数字标“*”者均为约数,或与原报告统计数字略有出入;数字后面加“+”号者,表示尚有数量不详者未能计入;3.表中“抺瓦”即抹泥板和瓦刀;“耘2”即耘锄2件。另有其他工具诸如冮官屯线坠和夯头、耙各1件以及南开河网坠、4.除八里城各类铁器因数量不详而无法统计之外,尼尔基和黑城遗址铁器数量均按原报告描述的标本数量统计。5.本表资料出处参见表1注释。

续表

比较以上5个地区的5组组合丛可知,辽、吉、黑三地的铁工组合构成较为完整,但出现频次较多的各种农具和手工工具的种类差别较大,亦即其基本组合由4~6种农具与8~10种手工工具构成,在一定程度上表现出以农业为基础,手工业为主,渔猎业为辅的社会经济特点。与此相较,内蒙古的铁工组合构成较为均衡,表现出农业和手工业并重的特点;而京津冀豫两地的铁工组合构成则明显以农具为主,手工工具较少。由此,从某一侧面反映出,辽金元时期,在农业和手工业并存的情况下,北方诸地手工业发展的某种不平衡性,即在总体上,辽、吉、黑三地的手工业的发展似优于京、蒙地区。

(二)不同时期铁工具组合丛特点

在表2中所列44处遗存中,属于金代的遗存为最多,共29处(包括辽金和西夏)。其中出土铁工最多者为先锋窖藏和焦庄窖藏,分别为34件和37件,占比分别为63%(34/54)和57%(37/65),此外,碧水窖藏出土的铁器为5件,均为铁工具,故其占比为百分之百。若以出土铁工10件以上(含10件)为基准,按表2中工具名称的排列顺序展开,则有以下16组铁工组合9根据表3的统计,将其中总数在10件以下的耧、渔叉、冰镩、錾、刮刀、锯、钳和锥、钻、锉等略去。其中的“· ”表示组合关系,“·· ”表示两组不同工具组合之间的并列关系,“—”表示组合空缺。:

先锋组合(34件):

铧(镜、—)·锹·—·—·镰·铡·—·—·—··斧·—·—·—·剪

爱国组合(10件):

—(—、—)·—·—·—·镰·—·—·—·—··斧·—·—·刀

双兴组合(14件):

铧(镜、—)·锹·—·—·镰·铡·—·—·—··斧·—·凿·—·剪

双城组合(15件):

—(—、—)·—·—·—·镰·—·—·—·—··斧·锛·凿·刀

八里城组合(80件):

铧(镜、蹚)·锹·—·锄·镰·铡·垛·—·—··斧·锛·凿

钟家组合(26件):

—(—、—)·锹·—·—·镰·铡·—·—·—··斧·锛·凿·刀·剪

龙新组合(21件)

铧(—、—)·锹·镐·—·镰·—·—·—·—··—·—·凿·—·剪

荣光组合(23件):

铧(镜、蹚)·—·—·—·—·铡·—·—·—··斧·锛·凿

后城子组合(34件):

铧(—、—)·锹·镐·—·镰·—·垛·—·—··—·锛·—·刀

二道沟组合(27件):

铧(镜、蹚)·锹·镐·—·镰·铡·—·—·—··斧·锛·凿·—·剪

法哈牛组合(11件):

—(镜、蹚)·—·镐·—·镰

老房身组合(17件):

—(镜、蹚)·锹·镐·锄·镰·—·—·—·—··—·锛·—·刀

牛其圪台组合(10件):

铧(—、—)·—·—·锄·镰·—·垛·—·—··—·—·—·—·剪

尼尔基组合(17件):

铧(—、—)·—·—·锄·—·—·垛·—·—··—·—·—·刀·剪

金陵组合(14件):

—(—、—)·锹·镐·锄·—·—·垛

焦庄组合(37件):

铧(镜、—)·—·镐·锄·镰·铡·垛·—·—··斧·锛·—·—·剪

由上,可将金代的铁工组合的基本结构归结为:

铧(镜、蹚)·锹·镐·锄·镰·铡·垛··斧·锛·凿·刀·剪,为七五型组合丛。

属于元代(金元)时期的遗存共6处,即前当铺、陶官屯、城后、黑城、小甸子和南开河遗址。参照同样方法,根据表2所列,除黑城铁工数量不足10件之外,其余均在13件以上,其铁工具组合分别为:

铧(—、—)·锹·—·—·—·铡·—·—·—··斧·—·凿·刀

铧(镜、—)·锹·—·—·镰·铡·垛·—·—··斧·锛·凿·刀

铧(—、—)·—·—·锄·镰·铡·垛·—·—··斧·锛·凿·—·剪

铧(镜、—)·锹·—·—·—·—·—·—·—··—·—·—·刀

铧(镜、—)·—·—·—·镰·铡·垛·—·—··斧·—·凿·刀

铧(—、—)·—·—·锄·镰·铡·—·—·—··—·—·凿·—·剪

由上,可将元代(金元)的铁工组合的基本结构可归结为:

铧(镜)·锹·锄·镰·铡·垛··斧·锛·凿·刀·剪,为六五型组合丛。

属于辽代的遗存有“蒙古山寨”、耿氏墓M1、海力板M1、小喇嘛沟M11、朝阳沟M2、南沟M1、罕山祭祀遗址及安辛庄墓共8处,即共有8组不同组合。这些组合中的铁工数量较少,均在10件以下。根据表2所列,参照同样方法,可将其铁工组合丛归结为:

镩··斧·锛·凿·刀,系一四型组合丛。

需说明的一点是,在辽代铁工组合丛中未见农具组合,并不表示在其组合丛中没有农具,而是由于这类铁工的数量相对较少,出现的频次未能达到其组合之组数(8组)的1/3这一基准,因而在归结为组合丛时被“过滤”掉了。

从上述组合丛来看,金代与元(金元)时期的铁工具组合结构虽基本相同,但作为农之重器的由铧、犁镜、蹚头组成的金代犁具,较比金元时期更为完备。此外,镐锹共存的现象仅见于金代组合丛中而不见于元(金元)时期的组合丛中。这表明,金代的农具系统较之其后的金元时期更为完备。而铡刀和垛叉的出现,又构成了整个金元时期农具体系的鲜明的地方特点。至于辽代铁工组合丛,系一种以手工工具组合为主的组合丛,明显不同于金代和元(金元)时期的由农具和手工工具构成的复合型组合丛。出现这种情况的原因,是由于辽代组合丛主要是以随葬铁器较少的墓葬为依据归结出来的;而金代铁工具组合丛则主要是以埋藏铁器较多的窖藏为依据归结出来的。实际上,辽代的铁矿冶业是比较发达的,在昌图八面古城、阜新红帽子古城等诸多辽代城址上均曾发现有大量的铁器,其中不乏数量可观的各种农具10冯永谦:《辽代矿冶采炼和金工器物的考古学考察》,《辽金历史与考古》(第五辑),辽宁教育出版社,2014年,第68页。。只是由于这些铁器资料至今未能发表,因而无法利用,实为憾事。

(三)不同类型遗存铁工组合丛之间的差异

根据表1所列44处遗存,可将其分为窖藏、墓葬和遗址(居址和城址等)三类。从上述对不同时期的铁工组合丛的考察来看,这三类遗存的年代分别相对集中于辽、金(辽金)和元(金元)三个时期,即金(辽金)时期诸组铁工组合大多出自窖藏,在16组组合中,除了双城、八里城、后城子、尼尔基和金陵遗址的铁工组合之外,其余11组皆为窖藏铁工组合。金元时期诸组铁工组合皆出自城址和居址,而辽代诸组铁工组合则多出自墓葬。因此,在不同类型遗存中,辽墓和遗址这两类遗存的铁工组合丛应与辽代和元(金元)时期的铁工组合丛的特点基本相同。至于数量最多的窖藏类,通过对其11组铁工组合的排比,其组合丛可归结为:

铧(镜、蹚)·锹·镐·锄·镰·铡· ·斧·锛·凿·刀·剪,为六五型组合丛。

与上述金代组合丛[铧(镜、蹚)·锹·镐·锄·镰·铡·垛· ·斧·锛·凿·刀·剪,为七五型组合丛]相较,仅少“垛(叉)”一种。与上述元代组合丛[铧(镜)·锹·锄·镰·铡·垛··斧·锛·凿·刀·剪,为六五型组合丛]相较,虽手工工具组合结构一致,但农具的组合结构有所不同。一是前者的犁具即铧、犁镜和蹚头配置齐备,后者则残缺不全;二是锹镐组合仅见于前者而不见于后者。因此,两者虽同为六五型铁工组合丛,但就其组合形态而言,前者应是一种比较优化的配套结构。

三、表1的深层解读:辽金元铁工的特点和价值

(1)基于上述纵向和横向考察,可将辽金元铁工的时代特点归结如下。

1)铧、犁镜、蹚头齐备且铧与耧伴出除了发现较少的辽代农具之外,在金元时期的农具中,作为农之重器的铁铧已成套配置是其突出特点之一。如八里城、荣光、二道沟和城后等处均为铧、犁镜和蹚头三者成套出土11由于犁镜和蹚头是两种规格较大、形制迥异的铁器,在以往的简报中,按约定俗成的方法,常将其作为一个独立的个体分别进行统计。其实,二者均只是铧的附件,与铧之间具有相对固定的配套关系,不能单独使用。铧、犁镜、蹚头及牵引钩与木质的犁架组装在一起才能构成一副完整的犁具或犁杖。因此,在三者共存的情况下,将犁镜和蹚头归入铧类并以铧的件数为基准,以“套”为单位进行统计才较为合理。。尤值注意的是,与荣光和二道沟等铧伴出者,还有牵引钩(表1,25,1下),这意味着犁具与耕畜相连接的重要部件——软套也同时出现了。牵引钩和软套的出现,曾被认为是宋辽金元时期农具史第二次革命中的一大进步12农具发展史上的第一次革命是在春秋战国时期,其标志是铁工具的生产和普遍使用。参见李趁有:《中国农具发展史研究的几个问题》,《农业考古》1982年第2期。。此外,与套有铧冠的焦庄铧和小甸子铧(原Ⅰ式)伴出者只有犁镜,均未见蹚头,这种现象或许展示出一种铧、冠、镜之间的相对固定的配套使用模式(表1,39,1、2;表1,42,1下、2上)。此为其一。其二,大铧用于翻地起垄、小铧(耧)用于垄上开沟播种——铧与耧伴出的现象在八里城、荣光、老房身及焦庄等处也均可见到,由此构成金代农具的第二个特点。值得一提的是,与小甸子耧铧伴出者,还有双轮砘车上的两件扁圆形的石砘,直径31厘米。这种砘车可将双脚耧铧所开沟垄的活土压实,二者可配套使用13天津市文物管理处:《天津市郊小甸子元代遗址》,《文物资料丛刊》(8),文物出版社,1983年,第106页。。其三,在辽金元时期,在承袭具有汉晋遗风的A型铧的同时,具有一定时代风格的B型铧也流行开来。从发现地点来看,这种两面对称隆起,可以正、背两面互换使用的B型铧主要见于内蒙古和京津地区,而A型铧则多见于东北三省地区,二者在形制上的差异可能代表着一种区域性的差异。然而,就其实用性而言,也许是由于B型铧不及后者的缘故,至元代以后便逐渐消失了。

2)锹的基本定型及锹镐并现。镐用于刨土垦荒,锹用于平整土地,二者搭配使用,具有犁具不可替代的重要作用。龙新、后城和二道沟等处共存伴出的锹和镐均为典型之例。其中锹的雏形在海力板辽墓随葬的1件铲上似可见端倪,至金代开始大量出现并得到普遍使用,成为继流行千年之久的起土工具——锸之后出现的一种具有划时代意义的定型农具。在形制上,除了其筒状竖銎的合缝朝前而不是朝后之外,这种锹的A、B两型已几乎与近现代常见的平锹和尖锹无甚差别。

3)“弯钩锄”与“直钩锄”并行。所谓“弯钩锄”与“直钩锄”,即分别指前述之锄钩弯如鹅颈的A型锄和锄钩直挺的B型锄。其中A型锄的始现年代可溯至西汉。至辽金时期,这种弯钩锄的锄钩末端与长銎衔接处又出现了折出曲拐状的现象,这一特征与河北隆化、滦县出土的辽代铁锄完全一致。至于锄钩直挺的B型锄,除了表1中所列之外,在河北易县张格庄也曾发现多件14关于河北隆化和滦县铁锄,图见《中国农业考古图录》第279页,图2-548、图2-549。关于张格庄铁锄,见该图录第277、278页诸图。值得注意的是,这些锄的相对年代是参照朝阳中山营子唐墓所出之锄推定的,故可存疑。参见金殿士:《辽宁朝阳西大营子唐墓》,《文物》1959年第5期;石永士:《河北易县张格庄出土的唐代铁农具》,《农业考古》1987年第2期。另见禺斤:《中山营子唐墓出土的铁工具是唐代修车工具吗?》,《中国文物报》2013年9月27日第6版。。辽金元时期“弯钩锄”与“直钩锄”并行的现象,或如元代《王祯农书》卷十“钱镈门”中所言,前者适用于北方旱田,又名“耰锄”;后者则适于南方水田,又名“镢锄”15周昕:《中国农具发展史》,山东科学技术出版社,2005年,第684页。。见于焦庄和赵峪等处的B型锄或为南方锄影响下的产物。

4)镰的形制多样且以流行的B型有柄镰和C型带骹镰最具时代特色。在表1所列之镰中,A型无柄镰数量很少,属于一种带有汉晋遗风的形制;Ba型和Bb型有柄镰数量最多,应是辽金元时期收割工具的主流形制。其中在Ba型镰中以先锋镰为最多,共10件。据原报告称,其镰柄皆呈扁锥形,用于插装木柄。但从其照片来看,镰柄末端或由窄变宽或折叠增厚,显然不适于再插装木柄。因此,至少可能还有一部分镰是在其柄上直接缠以布带、皮条后即可持握使用,而无须再装木柄。值得注意的是,在4件钟家镰中,有2件形态较小的镰,形似柳叶,前锋圆弧,尾端外延出条形短柄,规格不详(表1,8,3下)。这种较小之镰或为一种收割穗实的工具——铚16万欣:《“铚”、“鋻”小议》,《辽宁考古文集》(二),科学出版社,2010年,第426页。。另在八里城铁工中还有一种手镰(表1,6,5)。据原图,平面近矩形,上缘两侧各起一犄状物。原报告中未见相关描述,数量和规格均不详,其形类似于近世北方农村仍在使用的用以掐取收获高粱头(穗实)和谷穗等的掐刀。

镰刀形制的多样化,表明了收割的作物种类的多样化。大体说来,C型带骹镰可插装长短适中的木柄,适于收割高粱、玉米等高棵类作物;Bb型长柄镰适于收割谷、豆等矮棵类作物;Ba型短柄镰似主要用来割取高粱头和谷穗等,其功用与铚和掐刀相当。而出自二道沟的两件C型短镰则很可能是一种用于割取较硬的荆条(用于编筐编篓)之镰(表1,25,5)。

5)铡刀和垛叉的出现。铡刀是东北地区特有的一种用于场院的农具,其始现年代,似以出自吉林荣光窖藏的铡刀为最早,属金代早期(表1,10,4)。《金史·列传第三十》:“大定初,讨窝斡,望之主军食,给与有节,凡省粮三十万石,省剉草五十万石。”其中的“剉”即斩截之意,“剉草”即指为军马所备之铡好的草料。与铡刀配套使用者还应有一个条形台式木砧,木砧中间开出一道纵向凹槽,槽口再嵌上用以加固的铁皮。将铡刀放入槽内,前端穿鼻插入铁销使其固定于槽口一端。这样,以连接铡刀和木砧的铁销为轴,两手握住刀柄抬起落下,便可进行铡草作业了,其基本功用是为牲畜制作和提供草料,与农事活动似无直接关系。然而,在传统农业中,牲畜是进行农耕和粮食加工的重要动力资源,而铡刀就是维系这一重要动力正常发挥作用的主要工具之一。至元代,随着古代农业经济中心由北向南的转移,铡刀也随之南传至黄河流域及江南一带地区。

垛叉则是一种收获工具,其銎部可插装长柄,在田间可用于将捆好的禾谷叉起装车,在场院则用于成捆禾谷的码垛。在八里城、陶官屯、城后及焦庄、小甸子等处均见有垛叉与铡刀共存伴出,成为金元时期铁工组合上的一个鲜明的地域性特征。

6)以渔辅农。《金史》卷44在言及猛安谋克制时曾提道:“壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事。”佃则离不开农具,而渔则必用冰镩和渔叉。其中的冰镩是一种用于冬季凿冰取鱼的工具。《辽史·志第二》 中有“卓帐冰上,凿冰取鱼”之说,除了表1中所列辽墓多有随葬之外,在张杠辽墓M2和叶茂台辽墓M14也曾有出土,看来是一种主要流行于辽代的渔猎工具17刘谦:《辽宁锦州市张杠村辽墓发掘报告》,《考古》1984年第11期。另见于辽宁省博物馆2017年举办的《古代辽宁》陈列中的辽代铁器。。冰镩和渔叉的数量虽不多,但它们的存在,使得辽金元铁工这一重要的金属文物群及与之相关的社会经济带有一定的地方民族特色。

此外,也有将镞和矛作为渔猎工具之一者18吴敬:《东北地区金代遗址出土铁器的类型学考察》,《边疆考古研究》(第13辑),吉林大学边疆考古中心,2013年,第263页。。然而,仅就其中的镞而言,其所具有的双重功能是显而易见的——当用于攻防战守时,它是一种兵器;当用于射杀飞禽走兽时,它又是一种与狩猎经济相关的生产工具。在表1所列44处各种遗存中,伴出箭镞较多者共有6处,其中最多者为双城墓群,共48件,均为征集品。另在爱国、后城子、朝阳沟等处铁器中也见有20至30件。镞的个体不仅最小、数量最多,而且形态亦最为复杂,较为典型者,是见于爱国窖藏的28件箭镞,据镞叶的平面形状,有菱形、扁铲形、燕尾形、矛形等,共被分作7型20式19勾海燕等:《黑龙江省博物馆征集的一批金代文物》,《北方文物》2012年第2期。。然而,镞的数量较多和其形态的多样化,未必就表明了狩猎经济的发达。值得注意的是,除了某些锋刃尖锐的矛形、柳叶形或锥形的箭镞之外,那些所谓菱形、扁铲形、燕尾形、凿形箭镞等显然并不十分适于射猎,这类形状怪异的箭镞很可能是用于举行某种射仪时的专用箭镞20参见徐秉琨:《横镞箭与射柳仪》,《社会科学辑刊》1980年第4期。另见刘冰:《浅谈辽代弓箭》,《内蒙古文物考古文集》(第二辑),中国大百科全书出版社,1997年,第556页。。鉴于箭镞功能的双重性以及狩猎在当时社会经济中的辅助性,在不否认其为一种临时性的狩猎工具的同时,本文更倾向将它定性为一种常规型的兵器。毕竟,在农耕经济占主导地位的时代,箭镞的主要用武之地是在战场而非狩猎场,而矛的用途更是如此。正如用于凿冰取鱼的冰镩和水上猎鱼的渔叉虽亦可被临时用来御敌,但不宜将其简单地视为兵器一样。当某种工具具有双重甚至多重功能时,其基本的和主要功能应是为其定性的首选。

7)手工工具系列渐趋完备且更加专业化。除了常见的斧、锛、凿、刀等常见的组合结构之外,还具体表现在以下四个方面。

其一,多种形制的锯条和机械木钻的出现。锯的出现虽可溯至汉代,但以各种不同形制且较多出现在成套的手木工工具中却是在辽金元时期。在表1所列之锯中,八里城锯形态较宽大,应是专用于伐木的大锯;先锋锯长达1.78米,应是适用于大木作中分解木料的大锯;牛其圪台锯长仅0.36米,应为装在竹弓上的适用于小木作的弓形锯。值得注意的是出自荣光窖藏的两根锯条,两端圆弧并有穿孔,分别残长0.79和0.83、宽均0.04米。从此规格来看,应为装在框锯上的锯条。据研究,框锯约产生于南北朝时期前后。它的出现,使得原来费时费工的解材制材不仅变得简单易行,而且更加快捷高效,在我国古代木工技术史上具有划时代意义21李浈:《中国传统建筑木作工具》,同济大学出版社,2004年,第103页。。这种由“工”字形木框和锯条组成的框锯至今仍是木匠的必备工具,其最早图像曾见于甘肃榆林窟西夏壁画上22王静如:《敦煌莫高窟和安西榆林窟西夏壁画》,《文物》1980年第9期。,而最早的实物或许就是这两件出自吉林荣光窖藏的金代锯条了。

南开河木钻(C3∶7)是一个少有的重要发现。此钻的钻头为菱形,柏木质钻杆上有三个系绳穿孔,钻杆尾端有圆柱状的榫头,可套接在另一管状套件内。使用时,只要将此钻立于钻孔位置上,一手掌握钻尾套管,一手拉动缠于钻杆上的绳索,即可快速进行钻孔。其罕见之处,在于它是1件机械木钻。由其操作特点,又有“拉钻”或“扯钻”之称23李浈:《中国传统建筑木作工具》,同济大学出版社,2004年,第188页。。此外,出自南开河沉船上的1件铁墨斗(C1∶9),这种木工专用的画线工具也十分罕见。所有这些,与常见的斧、锛、凿、刀结合在一起,使得金元时期的木工工具更加完善,先进性更加明显。

其二,成套的金工工具锤、钳、砧的出现。出自吉林农安窖藏的1套即为其典例,另在爱国、西山屯处也见有锤与钳伴出(表1,11,2;表1,2,5;表1,13,4)。至于在黑城遗址中出土的铁砧、锤和陶模、小坩埚等,则更是集熔炼、浇注和锻造于一体的成套工具,可惜原报告对此诸件无描述和图示。频现于诸多铁工组合中的这些工具,从某一侧面上说明了金元时期金属加工业的发达。

其三,专业化的建筑工具抹泥板和瓦刀的出现。荣光窖藏出土抹泥板1件,一端残。梯形,板背中部有桥状铁柄。长21、宽6~8厘米;瓦刀1件,残。板状刀身一侧外延出一圆柱体短柄,柄端有环。残长23、背厚1厘米(表1,10,9)。需提及的是海力板铲1件(M1∶153),制作规整,铲叶呈箕状,竖銎较细长。长24.7、刃宽14.5厘米。据原报告,此铲上遗有白灰,显然在筑墓时曾被用作和灰、抹灰(表1,19,1)。这种铲或为与抹泥板配套使用的瓦工工具,如同现在的瓦匠所常用的一套抹灰工具——托灰板和瓦刀。此外,在灵岩寺和谭家窖藏铁器中也见有抹泥板;前当铺遗址也曾出土疑似抹泥板和瓦刀的残件。而在冮官屯窑址中还见有夯头和线坠出土(表1,26,3;表1,29,8;表1,32,4)。这些专业性的建筑工具均可与农具中的锹镐(破土开沟)、铡刀(铡制掺和料)、二齿钩(和制草拌泥)、三齿叉(垛墙)以及采石工具诸如尼尔基A型锤、农安A型Ⅱ式錾等搭配使用。其中的二齿钩形同见于二道沟窖藏的双齿耙,对称双齿之上锻接一个箍状横銎,其装柄和使用皆同于镐(表1,25,4下)。所有这些工具,在当时的社会生产力中,成为进行民居、寺庙和城堡等建设所必不可少的重要的劳动资料。

其四,裁切工具双股剪的普及使用。据表3中统计,在表1所开列的20多种铁工中,双股剪是发现数量超过20件的9种铁工之一。其中在后城子、城后、焦庄等处均见有2件,在南开河处则见有3件。从组合关系来看,可以尼尔基剪为例。在与该剪共存的铁工中,Ba型削刀、A型刮(皮)刀和锥或可与之配套使用,或为1套制作各种皮具的工具(表1,36,5、7)。另在龙新、钟家和二道沟等处亦分别见有剪与刮刀或锥伴出(表1,8,6左、7;表1,9,7;表1,25,9)。当然,作为一种制衣工具,也不乏与熨斗共存者,如钟家剪、海力板剪和城后剪等(参见表2“其他铁器”部分)。

此外,在双城、农安和西山屯等处铁工中还见有铁锉。这些锉或与木工工具(如双城锉),或与金工工具(如农安锉),或与刮刀(磨磐山锉)等伴出,似表明其与木器、金属器和皮具等的制作均有关联,是一种适用性较广的手工工具。另在安辛庄辽墓内发现的1件B型锉则与削铲和扁铲伴出,似为1套修马掌的专用工具(表1,40,4、5)。

8)其他各种新型工具的出现。这类工具主要有:苗铧1件。见于先锋窖藏。完整。为弯弧条形四棱体,前端状如箭锋,后端有翘钩和圆孔。长57、宽3、厚2厘米。此件虽与铧伴出,但鉴于其特异形制,其名称、用途及是否与铧有关尚需探讨。焦庄钩镰1件,其形如弯钩,内侧弧刃锋利,尾端圆孔穿连铁链,通长53厘米。耘锄2件。锄板近V形,弧刃,锄钩尾端有三个小方孔。锄钩长85.5厘米,刃宽不详(表1,39,4右)。据原报告称,此锄可穿绑在木架之上,用人或畜拖拉使用。从其刃部特征来看,形似耧犁,适于开沟点种,并不适于除草。南开河沉船上出水铁臿2件(C4∶9、C2∶37),形制相同,完整,锻制规整。皆器形修长,竖銎,双肩斜而窄,平刃,侧面近楔形。分别长35和24.5、刃宽均为6厘米(表1,43,4中、右)。臿又作“锸”,为战国秦汉时期的一种常见的起土农具,其功能同于金元时期的锹。但此二件臿与农具锸的形制差别很大,或为一种船上用具——为便于冬季行船而准备的一种破冰工具。还有小甸子铲1件,平面近月牙形,竖銎短粗,椭圆形銎口,刃宽达67.5厘米。高不详(表1,42,3)。据原报告称,此铲颇似元代《王祯农书》中所绘之“剗”,适用于洼地除草。因其规格较大,可置于犁底处役牛牵行。

上述工具虽未必皆与农事直接相关,但由此可以看出,北方地区传统的铁工系列发展到金元时期,在其形态已基本定型、组合结构已大体完备的情况下,由于社会经济的不断发展和生产实践的进一步需要,仍在一定程度上有所创新和发展,并发挥着一定的作用。

(2)辽金元铁工在中国古代生产工具史研究中的价值。

根据19世纪前叶丹麦学者汤姆森提出物质文化发展的“三期说”,古代生产工具主要包括石制工具、青铜工具和铁制工具三大类。然而,就铁制工具在人类社会发展史上的重大作用而言,是前两者所不能比拟的。因此,古代铁工无疑应是我们据以研究铁器时代的主要和重要的实物资料之一,铁工及相关研究应该占有其相应的重要地位。

从目前已发表的有关铁器时代的铁器资料来看,属于战国至两汉时期的铁器不仅数量最多,而且分布也较广,南方和北方地区均有较多发现;相比之下,属于东汉以后至隋唐五代时期的相关铁器的发现一直很少,这种情况持续至宋元时期以后。铁器的发现情况表现出两个特点:一是在宋元时期,中国封建经济的重心虽已转移至南方地区,但该地区出土的宋代铁器实在是乏善可陈。而在北方地区,辽金和金元时期铁器的大量发现则在很大程度上弥补了这一缺憾,在铁器的发现上呈现着一种北方多多而南方寥寥的状况;二是在辽金铁器中,铁制生产工具是其主要和重要的组成部分。由表3可知,从铁工数量在所发现的铁器总数中所占比重来看,除了黑龙江铁工因尚有较多数量不详者而无法统计之外,其他各地的铁工在所发现铁器数量中的占比均在30%~40%。

然而,也许是由于正统史观的局限,辽金两朝一般皆被视为北方地区的两个割据政权,因而在中国古代农史、生产工具史及相关图录等著述中,几乎都是采用了“隋唐”之后便是“宋元”的记述模式,对辽金时期的农史及农具轻描淡写,多有忽略。相关研究也基本限于农具一类,缺少系统研究。因此,重视和加强对辽金元时期铁工的系统考察,对充实和深化中国古代生产工具史的研究,进而推动中国北方社会经济史、冶金技术史以及有关铁兵器、铁马具即其他铁制品的专题研究等,无疑都具有重要价值。

从目前古代铁器的发现和研究情况来看,在中国北方地区乃至南方地区,辽金元时期铁工及其他铁器资料的整理和研究至少在以下三个方面是大有可为的。

其一,由考古发现、调查采集和民间征集的铁器,包括北方地区的辽金铁器、南方地区的宋元铁器,因长期不受重视,少有问津而被大量积压库内的现象,在各省市级博物馆、考古所和县级文物管理所中可能十分普遍,由于“家底”不详,几乎可以说是不计其数。作为全国重工业基地之一的辽宁省,如能借重振东北老工业基地雄风这股东风,擎起继承和保护中国古代钢铁文物这一重要的历史文化遗产的大旗,组织专业力量,在全国范围内率先对省内文物收藏、发掘和管理机构的铁器库存有计划地进行一次系统的摸底调查,并逐步给予系统的保护、整理和研究,这对辽宁由文物大省到文物强省的建设、强化古代铁器特别是辽金时期铁器的保护和研究,增加辽宁钢铁工业基地的历史文化底蕴等都具有积极的现实意义。

其二,加强对辽金元铁工文化的研究,不断深化与之相关的古代冶金史、生产工具史及社会经济史的探讨等,都离不开对冶铁遗址的调查和发掘。黑龙江阿城区五道岭金代冶铁遗址是北方地区发现最早的冶铁遗址。初步调查表明,这是一处以五道岭为中心形成的包括从开采、选矿到冶炼一连串生产过程的冶炼基地24黑龙江省博物馆:《黑龙江阿城县小岭地区金代冶铁遗址》,《考古》1965年第3期。。仅经局部试掘,便揭露出冶铁炉7座。另见有古矿洞十余个,其尽头每隔一定距离便又有一个宽敞的采矿作业区,可见其规模之大。如此罕见的矿冶遗址,经过1962年试掘之后,虽曾有学者对该遗址做过一些初步研究25王永祥:《阿城五道岭地区古代冶铁遗址的初步研究》,《东北古代科技史论文汇编》,吉林长春人民印刷厂,1987年,第182页。,但相关的全面调查、正式发掘和深入研究未曾一见,至今已过去半个多世纪了,似乎已被人们遗忘。

辽金两代是辽宁冶铁生产大发展和生产技术大普及时期,在辽宁境内的辽东以东平郡(今辽阳)为中心,辽西以惠州(今建平惠州乡)为中心,形成了这一时期的两大冶铁基地26智喜君等:《辽宁冶铁史的三个重要时期》,《博物馆研究》1992年第2期。。其中曾为辽代东平郡的辽阳包括东平(今弓长岭)、手山(首山)和鞍山铁矿,辽太祖时期就曾从室韦迁入善作铜铁器的工匠侨置于鞍山一带;辽神册年间在辽阳还曾专为汉人和渤海人私营冶铁业设置了专卖机构“铁榷”。至元延祐年间,又曾设有铁冶提举司进行管理。由此可见,今之辽阳和鞍山一带的铁矿群在辽金元时期曾一直被沿用27刘景玉:《古代辽宁冶铁浅说》,《东北地方史研究》1991年第4期。。然而,无论是发现于辽阳、鞍山的古矿洞遗址,还是见于建平惠州城内的冶铁遗址,都是尚未经过正式发掘的文化内涵比较单一的冶金遗址,即前者尚未见有炼炉遗迹或铸范残骸,而后者则又缺少与铁矿来源直接相关的开矿遗迹。从目前发表的相关资料来看,有迹象表明,发现于西鞍山脚下的辽代“官墙子”城址或与其附近的古矿洞有关,炼炉遗址或应就在城内;而惠州冶铁遗址的铁矿来源或与发现于承德地区的辽代矿坑遗址有关28韩英:《鞍山地区辽金时期冶铁遗址及其窖藏铁器研究》,《学术争鸣》2013年第10期;田淑华等:《从考古资料看承德地区的辽代矿冶业》,《文物春秋》1994年第1期。。

总之,上述以阿城五道岭矿冶遗址、鞍山古矿洞遗址和建平惠州城冶铁遗址为中心的辽金时期的三大冶铁基地的系统调查、重点发掘、专题研究和有效保护应是中国北方地区辽金考古的一项价值重大、意义深远的课题之一,值得关注。如能够予以立项进行专项资助,相信这是在辽金专史研究中的一项史无前例且大有可为的事业。

其三,金相鉴定和保护处理是辽金元铁工研究的一个不容忽视的重要方面。据已发表的相关报告,除了曾对黑龙江金代铁器、内蒙古元大都元代铁器、河北磁县元代铁器以及北京金陵金代铁器等进行过数量有限的鉴定之外,对发现于包括辽宁地区在内的其他地区辽金元铁器的鉴定尚属空白29参见吴家瑞等:《黑龙江金代部分铁兵器的金相研究》,《北方文物》1987年第2期;王可等:《元大都遗址出土铁器的分析》,《考古》1990年第7期;北京市文物研究所:《北京金陵遗址出土铁器的金相分析》,《北京文物与考古》(第6辑),民族出版社,2004年,第53页;中国冶金史编写组等:《磁县元代木船出土铁器金相鉴定》,《考古》1978年第6期;程瑜等:《北京延庆县大庄科乡出土元代铁镞研究》,《北京文博》2010年第1期;陈建立:《河北徐水西黑山墓地出土铁器的金相组织分析》,《徐水西黑山金元时期墓地发掘报告》,文物出版社,2007年,第424页。。在辽金元铁器中,由于铁工大都属于个体较大、数量也较多的一类,是了解当时社会的冶金技术、锻造工艺、农业和手工业生产等方面的信息的重要标本。因此,在对各个地区辽金元铁工进行金相普查的基础上,再进行系统的考察和深入的分析,对与辽金元铁器相关的矿冶遗址和城址的研究、高句丽和渤海铁工以及与唐宋时期铁工的比较研究、由辽金元铁工所代表的中国北方中世纪农具对战国两汉铁工传统的继承以及对后世农具体系的影响的研究等都具有重要价值。此外,如何对包括辽金元铁工在内的铁器进行系统的保护处理和相关研究也是一项亟待解决的问题之一。

此外,从目前已发表相关资料来看,一些有关辽金元铁器的简报和综述性文章既无相应的具体描述,又缺少甚至没有必要的图照,多失之于敷衍,故而无法对其进行有效利用,造成这类简报和文章自身学术价值上的重大缺憾。尤其是号称出土金代铁器700件之多的黑龙江八里城这样重要的城址,虽已有简报发表,但因过于简略粗疏,其研究价值大打折扣(表2,六)。有鉴于此,对该城址的铁器资料实有重新进行系统整理和发表,以供学术界研究之必要。在今后有关铁器发现和资料整理的过程中,如果我们能够多一点耐心、少一点敷衍,多尽一点责任、少一点应付的话,则完全可以相信,学术界必将会在这方面的考察和研究中获得更多的新启示、新成果。同时,这对发现者和整理者来说,也是一件功德无量的事情。