浅析朝阳北塔出土辽代白瓷器

张海莉

内容提要:朝阳北塔是一座“五世同体”的佛宝塔,1984~1992年发掘和维修期间出土了上千件精美绝伦的佛教文物,瓷器是众多珍贵文物中最具特色的器类之一。本文拟从这批瓷器的种类、来源、特点等方面进行考察,并提出一些粗浅的看法。

朝阳北塔是一座北魏太和年间在三燕和龙宫殿旧址上始建(称“思燕佛图”)、隋文帝仁寿年间重建(称“梵幢寺塔”)、唐天宝年间维修并施以彩绘(称“开元寺塔”)、辽代两度重修(称“延昌寺塔”)的全国唯一的一座“五世同体”的佛宝塔。1988年11月,在朝阳北塔维修过程中,于北塔天宫发现了数以千计的奇珍异宝,其种类之多、价值之大1辽宁省文物考古研究所、朝阳市北塔博物馆:《朝阳北塔:考古发掘与维修工程报告》,文物出版社,2007年。,在中国考古学上实属罕见,引起了中外学术界的极大轰动,称其是“继陕西扶风法门寺考古之后,我国佛教考古的又一重大发现”2《光明日报》1989年11月24日第2版。。

瓷器是朝阳北塔出土众多精品文物中最重要的器类之一,本文结合笔者的浅见,谈谈对朝阳北塔出土辽代白瓷器的粗浅认识,不当之处,敬请专家和学者不吝赐教。

一、朝阳北塔出土瓷器概况

朝阳北塔出土辽代白瓷器共25件。虽然数量不多,但工艺精美,代表了辽代白瓷的最高水平。地宫早年被盗,精美文物被洗劫一空,剩下残碎的瓷片,经过修复后,仅白瓷狻猊炉、牡丹纹花式口白瓷方盘,器形大致完好,仍然可以看出其纯熟精湛的制作工艺水平,具有很高的历史、艺术和科学价值。朝阳北塔天宫和大檐舍利函未被扰动,出土瓷器保存完好,是研究辽代制瓷工艺的珍贵资料,也是鉴定辽代白瓷的重要参照物。笔者根据出土辽代白瓷器的功能和用途将其划分为佛教供养品和生活用品两类。现分述如下。

(一)佛教供养品

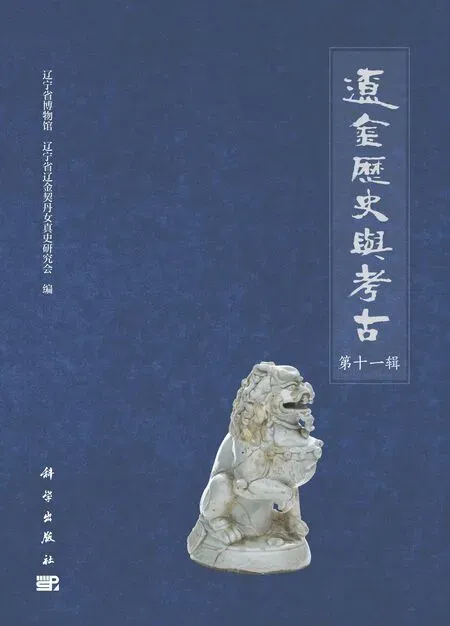

1.白瓷狻猊炉

1件。通高20.8、座径12.5厘米。胎质细腻,釉质白而光洁,圈足,底边无釉。狮子蹲坐在覆莲圆座上,抬头张口,怒目前视,颈系串铃,造型端正,神态威猛。右前足抬起,足下原有一幼狮,已缺失。现存出香,炉体缺失(图1)。

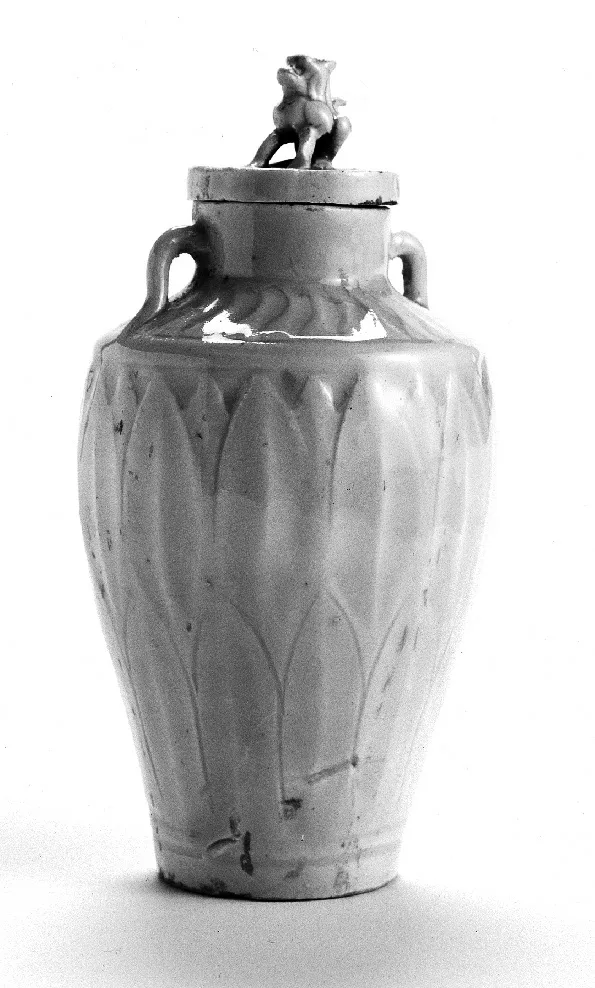

2.莲花纹狮纽双系白瓷净瓶

1件。通高14、最大腹径7.1、底径4.1厘米。胎质细腻,釉色洁白匀净,圈足,长腹,斜肩,直领,双系,圈足,子母口盖,盖上塑一蹲狮,仰首张口,体态矫健。腹部刻划双层莲瓣纹,肩饰变形火焰纹,实为白瓷中的精品(图2)。

图1 白瓷狻猊炉

图2 莲花纹狮纽双系白瓷净瓶

(二)生活用品

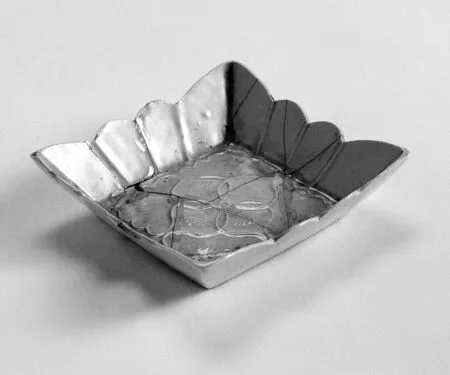

1.牡丹纹花式口白瓷方盘

1件。高2.9、口宽11.4、底宽8厘米。胎质细腻,白釉,晶莹润泽,底无釉。花式口,斜直壁,平底,内底刻划牡丹纹。纹饰简洁明快,配合以器物造型使之充满了艺术感染力(图3)。

2.花式口白瓷圆碟

6件。大小形制基本相同,高2.1~2.6、口径11.3~11.5、底径5.6厘米。胎体厚重,胎质粗松,通体施白釉,釉不到底,造型均匀,口作十一或十二瓣花式,矮圈足,内有三点支烧痕迹(图4)。

3.白瓷盖罐

图3 牡丹纹花式口白瓷方盘

图4 花式口白瓷圆碟

1件。通高7.6、腹径6.9、底径3.5厘米。胎体厚重,胎质粗硬微黄,釉色白中泛黄,釉不到底,盖内里无釉,局部爆釉,矮领,斜肩,鼓腹,圈足,盖上有纽,素面无纹饰(图5)。

4.牡丹纹白瓷盖罐

1件。高15.5、腹径14.1、底径8.4厘米。胎体较薄,胎质细腻,除盖里无釉外,通体施白釉,矮领,圆肩,鼓腹,圈足,腹刻缠枝牡丹花叶纹,花叶疏朗,叶脉清晰,有一种生机勃勃的感觉。肩饰弦纹,盖上有纽。此罐釉色细腻,整体造型美观大方,为辽产白瓷中的精品(图6)。

图5 白瓷盖罐

图6 牡丹纹白瓷盖罐

5.蝶纹花式口白瓷方盘

6件。大小、形制、纹饰基本相同,高3.1、口宽11.6、底宽8.5厘米。胎体较薄,胎质细腻,施白釉泛青,底无釉。方盘平底,弧边花式口,斜直壁,内底刻二蝶纹,双首相对,两翼外张,呈振翅飞舞状,为辽代白瓷中罕见的精品(图7)。

6.花式口白瓷圆碟

6件。大小、形制基本相同,高3、口径10.7、底径3.5厘米。胎质细腻,通体施白釉,圈足底部有漏釉,腹、口作15~21瓣弧边花式,圈足,造型规整别致(图8)。

图7 蝶纹花式口白瓷方盘

图8 花式口白瓷圆碟

7.白瓷碗

1件。高6.1、口径12.3、底径4.8厘米。胎质细腻光亮,通体施白釉,釉匀净,有小开片。侈口,深腹,圈足,造型规整(图9)。

8.弦纹白瓷碗

1件。高6.1、口径11.5、底径5.1厘米。釉质细腻,施白釉,足边无釉。直口,弧腹,腹部阴刻4道弦纹,小底圈足,造型规整(图10)。

图9 白瓷碗

图10 弦纹白瓷碗

二、朝阳北塔出土白瓷器的来源

关于朝阳北塔出土白瓷器的来源,笔者在以往学者研究的基础上,将其分为以下两类。

1.输入瓷器类

输入白瓷器,是指由中原五代、北宋政权境内的窑场烧造,流布到辽境的白瓷器,包括定窑的白瓷、越窑和耀州窑的青瓷以及景德镇诸窑场的青白瓷等。朝阳北塔出土的白瓷狻猊炉、牡丹纹白瓷方盘及狮纽莲花纹白瓷净瓶,造型规整,胎体轻薄细白、釉面光滑平整,烧成温度高,瓷化程度好,敲击声清脆悦耳。虽系辽代贵人所使用,但并非辽土烧造,应为北宋定窑所产白瓷器。这些白瓷器是辽人通过战争、贸易、赏赐、人员往来、窑场定烧等方式得来的。河北定窑地处燕山山脉,与辽地隔山相望。宋代定窑的产品以白瓷为大宗,产品多为生活日用的饮食具、酒具、茶具,还有佛前供具。定窑白瓷以其端庄秀美的造型、素雅清新的釉色、工致精巧的纹饰而驰名中外。因此定窑优质瓷器一直是辽王室所青睐的瓷种。宋代初期,辽国经常侵犯宋朝疆界,辽军曾数度攻破和占领定窑所在的定州曲阳县,俘工匠北上制瓷。《辽史·兵卫志》载:神册“六年,出居庸关,分兵掠檀、顺等州,安远军、三河、良乡、望都、潞、满城、遂城等县,俘其民徙内地;皇太子略定州,俘获甚众”3《辽史》卷34《兵卫志上》,中华书局,1974年,第396页。。《辽史·王郁传》载:“神册六年……帝遣郁从皇太子讨之。至定州,都坚壁不出,掠居民而还。”又载:“天赞二年秋……郁及阿古只略地燕、赵,攻下磁窑务。”4《辽史》卷75《列传五》,中华书局,1974年,第1241页。辽圣宗时大举南下入侵宋朝,迫使宋真宗签订“澶渊之盟”,定州也在辽国的控制之下,故此,辽代白瓷与北宋定窑有着千丝万缕的联系。辽代贵族使用的瓷器绝大部分产自河北定窑,甚至将所需瓷品在定窑定烧。在以往的考古发掘中,诸如陈国公主及驸马合葬墓5孙建华、张郁:《辽陈国公主驸马合葬墓发掘简报》,《文物》1987年第11期。、辽代首任宰相耶律羽之墓6内蒙古文物考古研究所、赤峰市博物馆、阿鲁科尔沁旗文物管理所:《辽耶律羽之墓发掘简报》,《文物》1966年第1期。、辽宁法库叶茂台萧氏后族墓7彭善国:《法库叶茂台23号辽墓出土陶瓷器初探》,《边疆考古研究》(第9辑),科学出版社,2010年,第200页。等遗址均有定窑白瓷出土。

2.辽产白瓷类

辽产白瓷是指辽政权统治时期在其所辖地域内,利用当地资源建窑烧造的白瓷制品。根据辽代墓葬、塔基、遗址中出土的辽代白瓷的总体情况,可以将其分为粗、细两种。粗者胎体较厚、胎质较粗、胎色较深。细者瓷化程度高,胎体薄厚度适中,胎质细腻,釉质白而光洁,内外部全部挂釉,烧造工艺考究,与邢、定两窑精品极为接近。

朝阳北塔出土辽产白瓷亦分为粗、细两类,器类主要有碗、盘、碟、罐等,是辽国广大人民普遍使用的器皿,技术上虽受中原很大影响,但它又有浓厚的契丹文化特色,均由辽代本土各窑烧造。辽代的窑场,深受河北省唐代以来以白瓷著称的邢、定二窑的影响,普遍以高温石灰釉白瓷为主要产品8彭善国:《辽代白瓷简论》,《草原文物》2012年第2期。。从窑址调查和发掘情况来看,北京龙泉务窑、辽宁冮官屯窑以及内蒙古缸瓦窑和上京窑等辽代瓷窑均以烧白瓷为主9张桂莲、尹虹:《辽代白瓷辨析》,《收藏家》2000年第6期。。碗、盘、瓶、碟、罐这类生活实用器一直是辽代窑场生产的主要器类。其中朝阳北塔出土蝶纹花式口白瓷方盘、花式口白瓷圆碟胎质细白,不甚厚重,釉色温润,制作精美,与定窑风格相似,难分伯仲,应为辽代掳掠的定窑工匠所烧造。《辽史·兵卫志上》载:“辽自太祖以来,攻掠五代、宋境,得其人则就用之。东北二鄙,以农以工,有事则从军政。”10《辽史》卷48《百官志四》,中华书局,1974年,第823、824页。《辽史·国语解》记:“应天皇后从太祖征讨,所俘人户有技艺者置于帐下,名属珊,盖比珊瑚之宝。”11《辽史》卷116《国语解》,中华书局,1974年,第1545页。《辽史·地理志三》记宜州弘政县,“世宗以定州俘户置,民工织纴,多技巧”12《辽史》卷39《地理志三》,中华书局,1974年,第487页。。从以上文献可以推测,河北定窑“有技艺”的制瓷工匠,在10世纪上半叶的这种历史进程中北播,在辽地窑场烧造了大量仿定辽代白瓷,开启了辽地制瓷手工业的序幕,并逐步形成了独具特色的辽瓷文化。

三、朝阳北塔出土白瓷器的佛教文化内涵

辽代陶瓷和其他事物一样,在其发展历程中,受到社会与文化的内涵影响,会呈现出相应的特点。辽王朝统治者吸收汉族文化建立政教制度,发展经济、文化,并引入和扶持佛教。早在契丹、辽建国初期,契丹统治者就致力引进和推广佛教,建寺安置对汉地攻掠战争中俘获的僧人,让他们弘传佛教,以安抚大量被掳掠来从事生产的汉人和其他信奉佛教的民众。《辽史·太祖上》载:“明年(902)秋七月,以兵四十万伐河东代北,【二】攻下九郡,获生口九万五千,驼、马、牛、羊不可胜纪。九月,城龙化州于潢河之南,始建开教寺。”“是岁,以兵讨两冶,以所获僧崇文等五十人归西楼,建天雄寺以居之,以示天助雄武。”13《辽史》卷1《太祖纪上》,中华书局,1974年,第2、6页。此后的辽圣宗在位近50年(982~1031),佛教已经开始兴盛,以至出现僧尼过滥现象。辽兴宗、道宗期间,佛教达到极盛。辽兴宗(耶律宗真,1031~1055年在位)笃信佛教,曾入佛寺受戒,能宣讲佛经。朝廷群臣权贵望风纷纷信佛。在辽兴宗、道宗在位期间,新建或修复寺院,使寺院遍布于境内。朝阳北塔正是佛教在辽代极为兴盛之后,于辽兴宗在位期间加以重修的。在这种文化因素的影响下,佛教因素也体现在朝阳北塔出土的白瓷器中。朝阳北塔出土了两件佛教用瓷,一件为白瓷狻猊炉,“狻猊”即为狮子别称,佛教以狻猊形象作为炉盖的香炉称为“出香”,又名为狮子出香。白瓷炉以蹲坐于覆莲圆座上的狻猊作为出香,炉体缺乏,内有出香通道,造型饱满有力,极具神韵。狻猊炉流行于晚唐五代及宋辽时期,主要作为佛教供养香具。狮子是佛法勇猛威严的象征,焚香时一缕缕烟自狮嘴中舒缓散出,香韵悠长。一件为狮纽莲花纹白瓷净瓶,净瓶为佛教僧侣“十八物”之一,在梵语中叫“军持”,游历时可随身携带以储水或净手。它起源于佛国印度,后随佛教传入中国。瓷净瓶唐、宋、辽时期比较流行。此瓶盖为狮纽,狮子象征佛法至高无上,在佛教里有很多比喻,占有重要地位,瓶身以莲花作为装饰,且造型精美,工艺精湛。朝阳北塔出土白瓷的佛教文化内涵,不仅反映了辽代陶瓷受到佛教文化因素的影响,同时也可以看出辽代佛教的兴盛。

四、朝阳北塔出土白瓷器反映了辽代“因俗而治”的民族政策

辽代瓷器极为流行鸡冠壶、马蹬壶、鸡腿瓶、盘口壶、海棠式长盘等富有民族特色的器物类型。朝阳地区辽属中京大定府,置霸州,兴宗重熙十年(1041)升兴中府,为辽朝政治、经济、文化建制重镇。但朝阳北塔出土瓷器却与此相反,以碗、盘、碟、炉等汉文化特征白瓷器为主。契丹族是北方鲜卑族的后裔,祖居今天辽宁西部的大凌河及辽河上游内蒙古赤峰市西拉木伦河(潢河)一带。契丹人对中原文化极为仰慕,政治、经济、文化深受汉文化影响。至隋唐,契丹主动归附,唐王朝设营州(今朝阳市)为羁縻州,契丹领地置松漠都督府,并任契丹首领为都督。唐朝晚期,经过长期的熏陶,契丹已经部分脱离游牧生活,基本适应了半畜牧半农业的生产方式。契丹民族长期浸淫于汉文化,唐会昌法难后,一直到后周世宗毁佛,100多年的时间里,佛教势力在中原几乎陷入灭顶之灾,但却以各种方式向契丹领地转移,契丹领地成了佛教的东方乐土,大批佛教徒的进入势必加剧中原文化在辽地的传播。另外从唐末开始,由于战争等各种原因,大批汉人迁居契丹政权领地,契丹统治者将大量的汉族人口视作财富和国力的来源,采取了“因俗而治”的民族政策,《辽史·百官志一》载:“契丹旧俗,事简职专,官制朴实,不以名乱之,其兴也勃焉。太祖神册六年,诏正班爵。至于太宗,兼制中国,官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人。国制简朴,汉制则沿名之风固存也。辽国官制,分北、南院。北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”14《辽史》卷45《百官志一》,中华书局,1974年,第685页。更进一步加剧了汉民的北迁,形成了影响深远的番汉共事局面,促进了契丹族汉化和民族大融合。

辽白瓷是辽代最典型的瓷种之一,也是中国陶瓷史上记载的独立的篇章。朝阳北塔出土瓷器无论在瓷胎、施釉、造型、纹饰还是工艺等方面都体现了辽代白瓷特点,是当时社会生活的凝聚和缩影。