基于医疗失效模式与效应分析模型的急性缺血性脑卒中患者院内急救流程优化

张娟,黄蓓蓓,余天浩,刘夕珍,顾静

(南京医科大学附属脑科医院 急诊科,江苏 南京 210029)

脑卒中是仅次于心脏病和癌症导致人类死亡的第三大疾病,有研究报道,我国急性缺血性脑卒中发病率高达(91.3~263.1)/100 000[1]。急性缺血性脑卒中急诊救治的关键在于尽早疏通栓塞血管,恢复血流供应[2],而刘泉开等[3]的研究指出院内救治时间的延误是造成患者在“时间窗”内无法得到有效救治的主要因素。如何利用科学的管理理论进一步规范急性缺血性脑卒中患者急救流程对于提高患者救治成功率,改善临床结局极为重要。医疗失效模式与效应分析 (Healthcare Failure Mode and Effect Analysis,HFMEA)可以前瞻性地量化分析医疗过程中的失效风险和原因[4],并在风险发生前制定和实施干预措施,从而降低医疗风险的发生率[5]。本研究采用医疗失效模式与效应分析模型对急性缺血性脑卒中患者院内急救环节进行优化,研究结果将为改善急性缺血性脑卒中院内急救流程,缩短院内急救延误时间提供重要理论依据。现报道如下。

1 一般资料

采取目的抽样法,抽取2015年2月—2017年2月南京脑科医院急诊科收治的92例急性缺血性脑卒中患者为对照组;应用医疗失效模式与效应分析模式后,抽取2017年6月—2019年6月本院急诊科收治的98例急性缺血性脑卒中患者为观察组。纳入标准:年龄≥18岁;符合急性缺血性脑卒中诊断标准[6];发病到就诊时间≤3 h。排除标准:在外院完成检查或确诊再转入本院;合并有其他严重原发性疾病或心身疾病;有血管内介入治疗或溶栓绝对禁忌证。2组患者年龄、性别、入院美国国立卫生研究院卒中量表 (The National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分、发病至就诊时间、高血压史、高血脂史、糖尿病史和既往短暂性脑缺血发病史情况比较,差异无统计学意义。见表1。

对养路机械的点检进行记录是该检查方式运行中的必要管理措施,详细的点检结果记录可以对养路机械的运行状态以及故障情况进行统计,便于管理人员直观地对养路机械设备情况进行掌握。在对养路机械进行点检的过程中,要重视记录的准确性,并记录检测得出的实际数据,为后续维修及处理提供数据依据。

表1 2组急性缺血性脑卒中患者一般资料比较

2 方法

2.1 对照组方法 采用未进行优化前的急诊救治流程,即预检护士接诊、患者接受初步诊疗、患者进行各项辅助检查、医生再次评估患者病情、医生与患者及家属谈话决定是否进行溶栓、静脉溶栓治疗准备、与神经内/外科护士交接等。

2.2.4 回收率试验 按优化条件,以自然水体为基质,对按“1.2.3”配制的供试溶液中6种抗生素进行了50,100和200 μg/L水平的加标回收率实验,在每个浓度水平进行5次平行测定,得到的加标回收率见表2,数据表明本文所建立的分析方法可靠性较高。

2.2.2 组建医疗失效模式与效应分析管理团队 根据医疗失效模式与效应分析管理团队成员的理想人数和急性缺血性脑卒中患者急诊救治照护特点,抽取护理、神经内科、急诊科和放射科专家共10名,组建本研究管理团队,其中护理专家5名,其他学科专家各1~2名。纳入标准:(1)本科及以上学历;(2)中级及以上职称;(3)从事医疗/护理工作时间10年以上;(4)自愿参与本研究。管理团队成立后,对其成员进行医疗失效模式与效应分析管理知识、急性缺血性脑卒中急诊救治流程、医疗失效模式与效应分析危害评分使用规则的培训,再由团队成员对所有参与急性缺血性脑卒中急救的工作人员进行集中授课。同时收集急性缺血性脑卒中急诊救治风险事件并进行分析,研究干预措施等,每月2次,共6次,务必使所有急救人员全面理解和掌握并达成共识。

《中世纪人》是20世纪英国公认的会讲故事的女历史学家艾琳·鲍尔享誉世界的代表作。书中,艾琳·鲍尔通过账本、日记、书信、记录、遗嘱及其他一些权威的文献资料,生动地再现了中世纪时6个普通人——农民、商人、家庭主妇、旅行家、修道院院长的真实生活,使我们得以一瞥中世纪生活的方方面面。全书以前所未有的生动、细致和深刻,引人入胜地呈现了中世纪生活方方面面的丰满和绚烂的画面。

2.2 观察组方法

2.4 统计学方法 采用SPSS 21.0对数据进行统计学分析,计数资料采用频数、百分比进行描述,采用χ2检验进行分析;正态分布的计量资料采用均数±标准差进行描述,采用两独立样本t检验进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

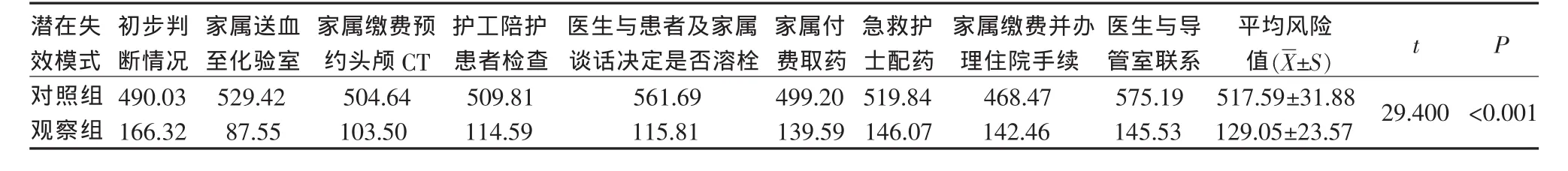

3.1 2组急性缺血性脑卒中患者R P N值比较 观察组进行急救流程优化后RPN值,显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.001),见表 3。

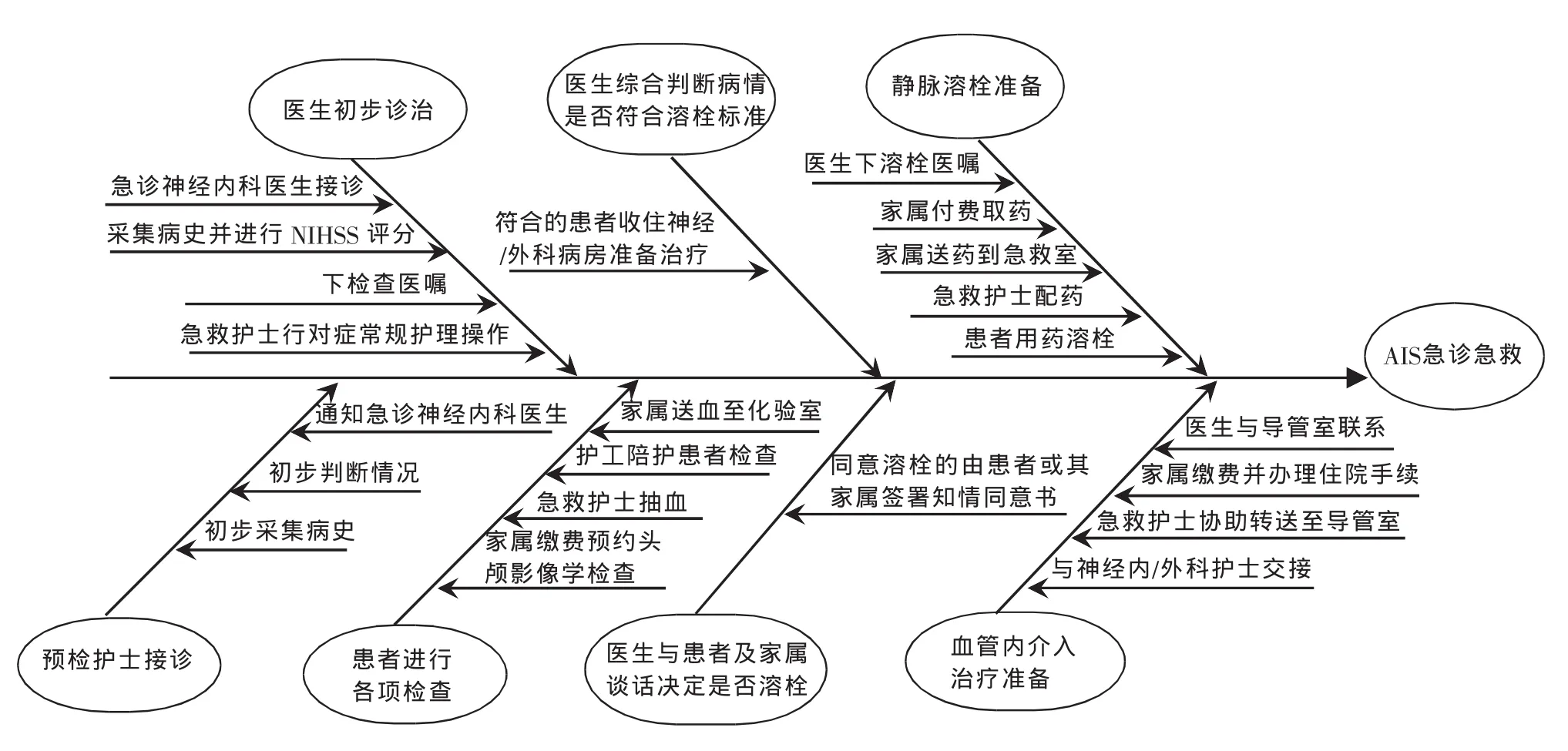

图1 急性缺血性脑卒中急诊救治风险环节鱼骨图

2.3 评估指标 (1)2组急性缺血性脑卒中患者从入院到完成各环节用时。①急诊医生接诊用时:患者从入院到见到急诊医生的用时,即电子信息系统中患者挂号到急诊医生接诊时间间隔;②卒中小组接诊用时:患者从入院到卒中小组接诊的用时,即电子信息系统中患者挂号到卒中小组接诊时间间隔;③影像学检查出报告用时:患者从入院到影像学检查出报告的用时,即电子信息系统中患者挂号到影像学检查出报告时间间隔;④检验出报告用时:患者从入院到检验出报告的用时,即电子信息系统中患者挂号到检验出报告时间间隔;⑤溶栓用药用时:患者从入院到开始溶栓用药的用时,即电子信息系统中患者挂号到开始执行静脉注射溶栓药物时间间隔;⑥血管再通用时:患者从入院到血管再通的用时,即电子信息系统中患者挂号到复查影像学结果显示血栓溶解、缺血区域灌流恢复时间间隔。(2)2组急性缺血性脑卒中患者临床结局比较。①血管再通率:血栓溶解、缺血区域灌流恢复患者占本组患者的百分比;②出院时美国国立卫生研究院卒中量表(The National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分;③症状性脑出血发生率:出现脑出血症状的患者占本组患者的百分比;④死亡率:死亡患者占本组患者的百分比。

表2 急性缺血性脑卒中急诊救治失效模式分析及干预措施

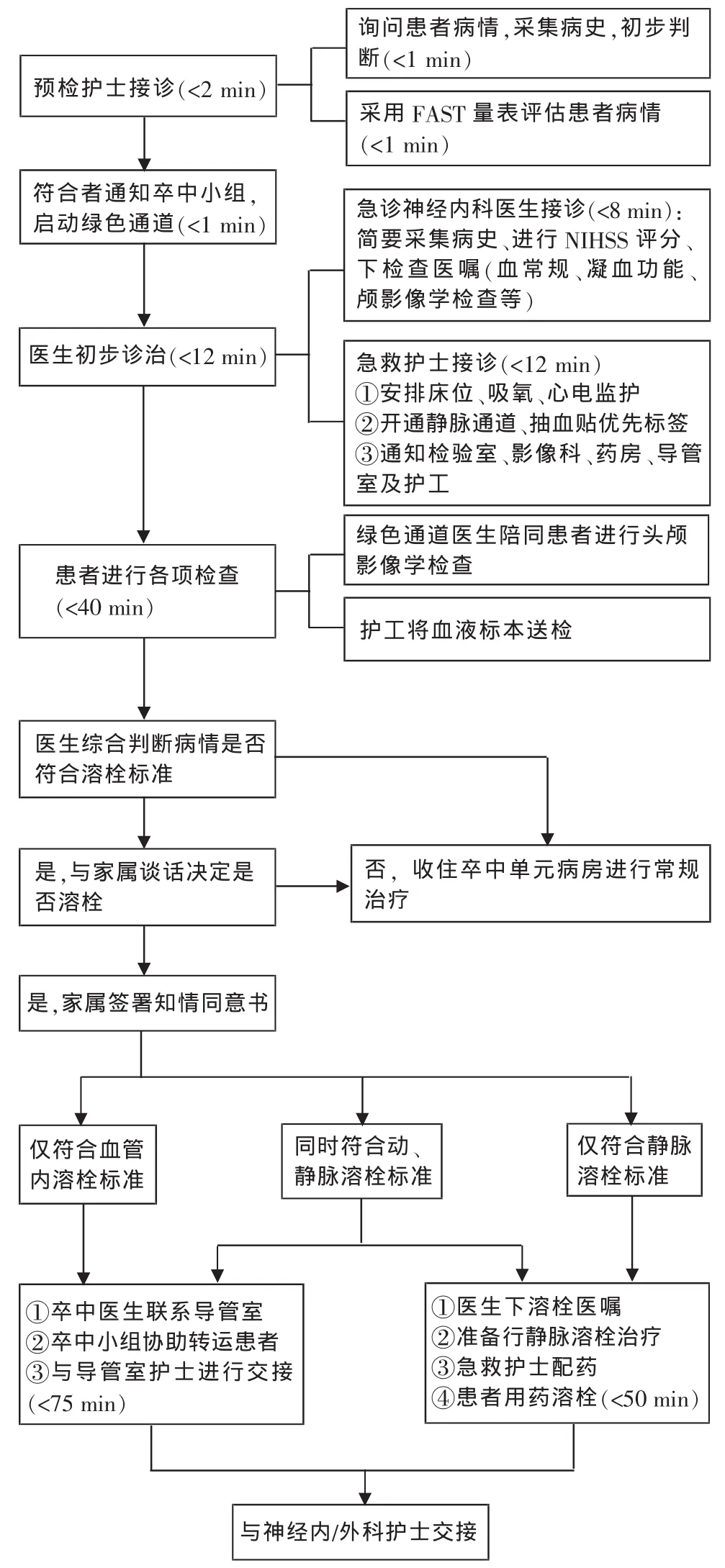

2.2.4 制定优化方案 管理团队针对急性缺血性脑卒中急诊救治高危环节,讨论失效模式并查找失效原因,制订干预措施,并对急性缺血性脑卒中急诊救治流程进行优化,以降低失效模式产生的危害。由管理团队成员对干预措施的实施情况进行监督,由护理、神经内科、急诊科成立的联合质量控制小组成员每周抽查各环节和措施落实情况,每月汇总后送报管理团队,管理团队每月对执行中存在的问题集中讨论解决,保证管理质量的持续改进。总体上,优化医院信息共享平台建设,增加急性缺血性脑卒中患者就诊全时程信息即时共享和预警模块,其他失效模式分析及干预措施见表2,优化后的急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程见文末图2。

2.2.3 分析风险因素 用结构分解的方法将急性缺血性脑卒中急诊救治可能出现风险的环节分为预检护士接诊、医生初步诊治、患者进行各项检查、医生综合判断病情是否符合溶栓标准、医生与患者及家属谈话决定是否溶栓、静脉溶栓准备、血管内介入治疗准备等7个步骤和22个环节并以鱼骨图的形式(见图1)呈现。管理团队成员根据医疗失效模式与效应分析危害评分规则[8],计算出每项潜在失效模式的计算风险优先指数(RPN),RPN=(S)×(O)×(D)[8-10]。均分越大表示危害性越高,当均分>125分时表示该环节为高危险环节,需要优先制定实施针对性干预措施。经评估,高危险环节有9个,见表2。

3 结果

“玉米遗传多样性高,基因组变异和表型变异都非常丰富,任何两颗玉米之间的差异,都比人和猩猩之间的差异大。”论文共同第一作者、华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室博士后刘海军说,“玉米是异交作物,连锁不平衡衰减很快,定位精度高,非常适合用来研究可变剪接的遗传机理。”

2.2.1 拟定主题 急性缺血性脑卒中院内急救的延迟是造成患者在“时间窗”内无法得到有效治疗的主要原因[7],故按照医疗失效模式与效应分析模式步骤,确定本次主题为“优化急性缺血性脑卒中急诊救治流程,缩短入院至脑血管再通时间”。

表3 2组急性缺血性脑卒中患者RPN值比较(分)

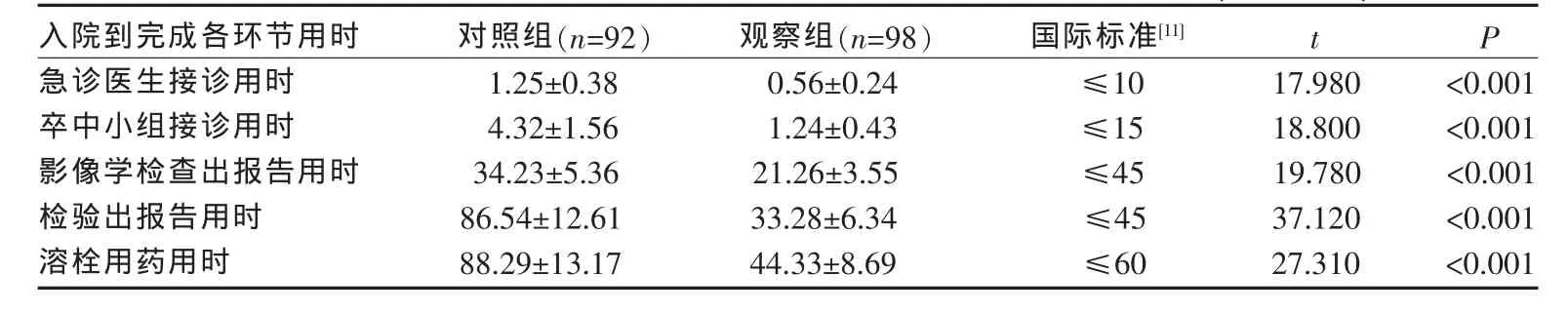

3.2 2组急性缺血性脑卒中患者从入院到完成各环节用时比较 观察组患者从入院到完成各环节用时均少于对照组,差异具有统计学意义(P<0.001),见表4。

表4 2组急性缺血性脑卒中患者从入院到完成各环节用时比较(±S,min)

表4 2组急性缺血性脑卒中患者从入院到完成各环节用时比较(±S,min)

入院到完成各环节用时 对照组(n=92) 观察组(n=98) 国际标准[11] t P急诊医生接诊用时 1.25±0.38 0.56±0.24 ≤10 17.980 <0.001卒中小组接诊用时 4.32±1.56 1.24±0.43 ≤15 18.800 <0.001影像学检查出报告用时 34.23±5.36 21.26±3.55 ≤45 19.780 <0.001检验出报告用时 86.54±12.61 33.28±6.34 ≤45 37.120 <0.001溶栓用药用时 88.29±13.17 44.33±8.69 ≤60 27.310 <0.001

3.3 2组急性缺血性脑卒中患者临床结局比较 优化后,观察组患者血管再通率为14%,高于对照组(5%),差异具有统计学意义(P=0.047);观察组患者出院时NIHSS评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.001)。2组患者症状性脑出血发生率及死亡率差异无统计学意义,见表5。

高职院校外语教学目前主要面临两大挑战,即外部挑战和内部挑战,外部挑战主要包括国家宏观政策调整导致高职院校生源结构二元化严重;社会环境影响导致英语学习失真现象突出;高职院校失衡发展导致外语教学边沿化困境突出。内部挑战主要包括高职院校外语培养目标刻板化严重;外语教师队伍建设与学科发展趋势不匹配;教学理念和教学内容空心化突出;学生外语学习主动性不强。

表5 2组急性缺血性脑卒中患者临床结局比较

4 讨论

4.1 急性缺血性脑卒中患者应用医疗失效模式与效应分析模式优化急救流程后R P N评分显著降低本研究结果显示,医疗失效模式与效应分析模式优化后RPN值为(129.05±23.57)分,显著低于优化前(517.59±31.88)分。医疗失效模式与效应分析作为一种科学和系统的优化流程,通过对风险优先指数的量化,对存在风险的项目进行失效原因的分析和改进措施的实施,从而有效地降低了失效风险[9]。本研究通过对急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程进行梳理,运用医疗失效模式与效应分析模式进行科学干预,专家管理团队通过文献查阅、临床经验运用和讨论分析,查找急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程中的失效环节,并制定和实施了针对性的干预措施,从而建立了系统完善的急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程,降低了急性缺血性脑卒中患者急诊救治中的失效风险。

4.2 应用医疗失效模式与效应分析模型能够缩短急性缺血性脑卒中患者急诊救治延迟时间 观察组患者从入院到完成各环节用时均少于对照组(P<0.001),且均少于国际标准时间[11]。本研究基于医院信息共享平台,增加了急性缺血性脑卒中患者就诊全时程信息即时共享和预警模块,预检护士通过电子化操作系统对患者病情进行评估,一旦检出疑似病例,系统就会即时自动预警整个救治线上的成员,缩短了医、护及卒中小组成员之间的沟通时间;此外,患者每进行一项检查或治疗,其动态和相关结果也会即时自动通知整个救治线上的成员,实现了信息的全时程共享。在基于医疗失效模式与效应分析模型而优化形成的“急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程”的有效运作中,启动了急性缺血性脑卒中急诊救治绿色通道,减少了患者就诊时完成各项目的等待时间。此外,对预检护士进行专业知识培训,并对其进行急性缺血性脑卒中评估工具使用的培训,提高了其对“时间窗”概念的意识,减少了预检评估的时间延误。急救室设置溶栓护士专岗,专门负责患者的溶栓治疗,减少了患者溶栓用药的反应时间。在接到预警后,导管室护士即刻进行治疗准备,将患者的用药时间缩短了44 min。

4.3 应用医疗失效模式与效应分析模型能够改善患者临床结局 观察组急性缺血性脑卒中患者血管再通率,显著高于对照组(14%VS5%,P=0.047)。在基于医疗失效模式与效应分析模型而构建的 “急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程”的有效运行中,患者各环节延迟时间均得到有效缩短,保证了尽可能在“时间窗”内进行溶栓治疗,提高了溶栓治疗率。本研究结果还提示,观察组患者出院时NIHSS评分为(2.98±1.08)分,明显低于对照组(6.12±2.21)分(P<0.001),与国内中山大学 “标准化诊疗溶栓流程”结果相似[12],其可能的原因是院内延误时间的缩短提升了急救效率,流程优化后及时就诊的大多数患者均能在“时间窗”内实施溶栓治疗,及早地开通了栓塞血管,极大地改善了缺血半暗带组织的血流供应,有效促进了患者治疗后症状的改善。此外,2组急性缺血性脑卒中患者症状性脑出血发生率及死亡率比较差异无统计学意义,一方面可能是由于即使在“时间窗”内进行溶栓治疗,也有大约6%的患者存在症状性脑出血的风险[13],另一方面也提示在流程进行优化后,虽然血管再通率有效升高,但溶栓治疗的安全风险并没有下降。

图2 优化后的急性缺血性脑卒中患者急诊救治流程