老挝琅勃拉邦帕华寺壁画考释

安 佳

琅勃拉邦是一座历史悠久的古城,是昭法昂王1353年统一老挝后所建立的澜沧王国(亦译南掌国)的国都。由于昭法昂王的推举,南传佛教也逐渐被定为国教。随后,琅勃拉邦成为老挝历史上多个王朝的国都,是多位国王、僧王的所在地。作为老挝的佛教中心,琅勃拉邦佛教盛行,寺塔林立。《清史稿·南掌传》曰:“南掌(即澜沧)国都曰隆勃剌邦,据湄公江左岸,江东折南流,南冈江自东来会,曲注如玦环,城在山下,当南冈江会流处,水穿城而过。王宫在城之北,背山建屋,规制壮丽。佛墓寺塔林立城市中。”①记述了当时琅勃拉邦的地理环境和城市景观。过去,该城共有古佛寺64座,由于战争、社会动荡等多种原因的破坏,现只存34座。虽然这些佛寺中有32座的历史达200年以上,但是,有古代壁画遗迹的佛寺却寥寥无几。笔者对古城诸寺庙进行了地毯式地踏勘发现,除了在香通寺看到较为古朴的金水壁画和在迈佛寺看到已模糊不清的粉墙壁画外,大多数佛寺壁画为现代人所绘。本文中的帕华寺(Wat Pa Huak)可谓是唯一完整保存古代壁画遗迹的寺庙。该寺前的牌子上写道:“这里展示的是1860年绘制的壁画”。虽然壁画的年代并不算古老,但对于老挝而言,这已是屈指可数的年代相对久远且保存较为完整的壁画遗存。

应该说,早期壁画的缺失是整个东南亚普遍存在的问题。我们能看到1000多年前的吴哥石窟、爪哇雕刻,却很难看到二、三百年前的壁画遗存。究其原因主要有以下几点:一是比起我国北方干燥少雨的地域环境,东南亚多雨潮湿,对壁画的保存十分不利;二是历史上国与国、族群与族群之间的战争对佛寺造成严重破坏;三是公元11世纪以降缅、泰、柬、老等国陆续确立南传佛教的主体地位后,其壁画才开始得到兴旺发展。然而全民信教和从未间断的宗教活动使佛寺的油饰、修缮、重建成为常态,因而年代久远的壁画不是被覆盖就是被重新绘制,致使古老壁画难以留存下来。介于以上原因,帕华寺壁画能完好保存至今已实为不易。

一、帕华寺的建筑形制与壁画布局

琅勃拉邦的佛寺建筑样式大多为重叠式坡屋顶,檐角高翘,犹如巨鸟展翅,显得格外庄严宏伟。如城中最为古老的香通寺大殿,保存了16世纪老挝典型的建筑风格,佛堂屋面为三重循式,分为上下五段,立面呈“人”字型,坡度很大,凹曲成柔和优美的弧线。与之相比,帕华寺主殿非常小,不过是个五米多宽,十多米长(进深)的佛堂。佛殿坐西朝东,这是大多数南传佛教主殿的朝向(图1)。屋顶高脊飞檐,为直线重叠式坡屋顶,坡面甚陡。大殿前有一无壁过厅,具有“布施亭”的功能,是诵经说法或斋僧礼佛的场所。过厅三角楣(山形墙)由四根大柱支撑,其造型似古希腊科林斯柱式,柱体由下向上收杀。柱头与柱头间有雀替相连。楣面铺满了用浅浮雕和马赛克镶拼的植物图案,中央置有佛祖骑乘三头象的高浮雕(图2)。三头象在印度教中是司雷雨及战神因陀罗的坐骑,反映出南传佛教在发展过程中对婆罗门教、印度教的吸收与兼容。整个三角楣界面皆贴满马赛克,使佛殿灰色的基调中散发出星点状的色彩,既有沧桑古朴之感,又蕴含勃勃生机。

进入大殿须先经七个台阶到过厅平台,再由过厅进入殿内。过厅天花为漏印金水花卉图案,这是南传佛教建筑装饰最为常见的工艺形式。大殿入口设三座鎏金木门,中间主门尺度高大,对开门扉的装饰内容及形式相同,即上半部是缠枝花,下半部为阿普莎拉仙女,且皆用玲珑剔透的浮雕表现。主门左右两边的侧门也为对开门,但相对较小,用剔透手法雕刻的阿普莎拉仙女,身姿婀娜,做工细雕,为门扉木雕中的上品(图3)。门框饰满金水,上半部均用藤蔓或羽翎卷草浮雕花纹围合成火焰状。整个过厅山墙、入口立面、天花等处装饰华丽,极富特色。

殿内西壁前的佛台上平排供奉着三尊坐西朝东的鎏金坐佛。中间的佛像尺寸较大,螺髻,低眉信目,尖鼻,大耳,着袒右肩袈裟,左手施禅定印,右手施触地印,结跏趺坐于镶满马赛克的仰覆莲座上。两边的佛像尺寸较小,其造型与中间佛像一样。南传佛教只信奉释迦牟尼佛,不管佛堂里供奉多少佛像,都是释迦佛,造像可谓“千佛一面”。因而这里见不到汉传佛教中的三世佛、五世佛以及菩萨、罗汉、诸天、明王、佛弟子像;也没有藏传佛教寺庙中的宗喀巴、莲花生、菩萨、各地方活佛 (上师像)、大德高僧以及佛母、护法神。帕华寺殿内三尊铜制佛像的后面皆置金属制成的立体状华盖,因而遮挡了后壁上的一部分壁画。佛台的顶面为板底金水藻井,砖红色的漆底上布满花纹图案,古色古香。其他天花顶面为木梁和层板拼铺而成。殿内东、南、西、北四壁墙上皆绘有粉墙重彩壁画。南、北墙各有三个窗户,将壁画分割为四铺,中间两铺较大,尺寸约为200×250厘米,边上两铺由于靠近墙角呈竖条长方形,面积较小。不过严格来说,所谓四铺壁画并非是绝对的分区,壁画之间并没有框线或柱子相隔,画面下半部分由窗子自然隔开,上半部分画面则互为贯通,壁画从窗台高度起平一直绘制到顶棚角线。佛台后面(即西墙)和入口处东墙上各有一铺尺幅较大的壁画。整个殿堂面积仅约40多平方米,却四壁布满壁画,让人目不暇接。

图2:山墙上的三头象高浮雕

图3:主殿侧门上的阿普莎拉仙女浮雕

图4:拜佛的王侯与妃妾,殿内西墙

二、壁画的内容题材和表现形式

帕华寺壁画内容题材包罗万象,这里,我们将从以下几个方面进行解读。

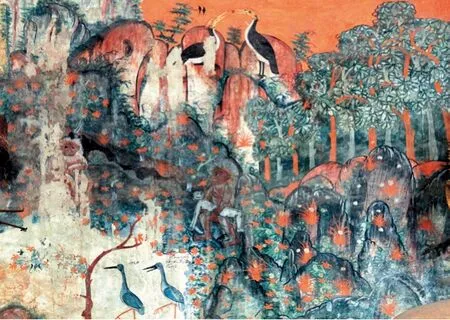

图5:极乐世界(局部) 殿内西墙

图6:王子出巡图 (局部) 殿内南墙东起第一铺

图7:湄公河畔,殿内南墙东起第二铺

图8:武士的觐见(湄公河畔局部)

图9:情侣与仆人(湄公河畔局部)

1、佛教题材与山水风景

佛寺壁画中,最为常见的是表现佛传故事的“八相”和“二十八相”。②换句话说,诸如入胎、降生、成亲、削发、修行、苦志、降魔、悟道、成佛、转法轮(说法)、涅槃等传记性情节,是南传佛教寺庙必不可少的表现内容。不过,在帕华寺壁画中并没有表现这一题材。与佛教内容相关的仅为佛台后面(即西墙)的一铺壁画,其尺寸约450×300厘米,为殿内单铺尺寸最大的壁画。画面上半部中央,佛陀结跏趺坐于莲花座上,两边双手合十的参拜者中,有着袈裟的僧徒、有仙人以及王侯与妃妾(图4)。另外,归顺的魔头也在远处山间双手合十向释尊致礼。该铺壁画对佛教内容着笔不多,整个画面看上去倒像是一幅描绘自然风景的山水画(图5)。画面中有山林沟壑,树木花草、荷塘莲池。山野之间,游动穿梭着龙、大象、水牛、猴子、兔子、羊、鹭鸶、大嘴鸟、燕子、山鸡、猫头鹰、麻雀、黑熊、蛇、鼠等动物。还有一些情节性的描绘,如大象被老虎咬得鲜血直流;老虎在树下攀逐爬上树躲避的人;像野人一样的猿猴抱着赤身裸体的人;两只幼虎的嬉戏打闹等。虽有血腥,但却符合自然界法则的和顺之象。笔者联想到云南省沧源县广允寺的《极乐世界》这铺壁画,描绘的也是一种山水自然之景。并不像汉传佛教壁画中的西方极乐世界那样,多为众神按身份依次排序拱卫在佛陀身边,左右有两大菩萨,四周围绕罗汉、金刚等各式侍从,前有伎乐吹奏,后有飞天起舞,殿堂楼宇高耸重叠,呈现出一派歌舞升平、热闹祥和的盛世景象。由此不难看出我国南传佛教壁画与东南亚佛国在宗教文化上共属一宗,其在表现理念和方式上与汉传、藏传佛教壁画有很大不同。也许在南传佛教中,花木扶疏,芳香四溢,清心宜人的自然环境以及不断地生长与淘汰也是一种至高的极乐世界。

2、民风民俗

应该说,佛寺壁画中的民风民俗,大多与佛教、佛本生内容有内在关联。邓殿臣先生认为:“研究东方文学和研究佛教文学的学者,一向把佛本生视为一部古典文学作品,把它笼统地归入到“民间故事”一类文学作品中”③。东南亚许多国家的“民间故事”,几乎都受到佛本生故事的影响。因此在表现宗教各种主题思想时,总是要从现实生活中去寻找所需的事物和形象,从而使壁画看上去如同现实生活一般。正如马克思指出:“宗教本身是没有内容的,它的根源不是在天上,而是在人间”。④壁画中所表现出的丰富多彩的民风民俗实际上即是对人间生活的一种写照。

南墙东起第一铺壁画为《王子出巡图》。画面上方描绘了王子坐在龙车上,前有举旌旗、扛兵器的士兵开道,中间有驾车的驭者、举华盖的侍仆以及簇拥的臣民,后有骑马将军保驾。队伍中还有吹笛敲鼓的艺人和头顶罐子、肩扛箱子的仆人。表现出国王出巡声势浩大的热闹景象(图6)。画面下方描绘了崇山峻岭中自由自在的野象群,呈现出其乐融融的南国亚热带风光。

南墙东起第二铺的壁画为《湄公河畔》,画面被分为宫内与宫外两个场景(图7)。宫内朝堂上有端坐的国王,议政的大臣,跪拜的武士(图8);有贵妃、贵妇、宫女;还有树下热恋的情侣(图9)和走亲访友的来客等。当然也有相互间的内讧、争斗。其中仙女战罗刹的场面使世俗化的画面增添了某种神秘色彩和宗教意味。宫外描绘了湄公河畔的尘世景象。如河边的亭台楼阁中坐着身穿中国偏襟旗袍、梳高发髻的窈窕淑女,和身着对襟长袍、头戴瓜皮帽在船头岸边交易的商人,还有僧人化缘、牧童放羊、贵胄养鸟、驭师牵象、进城的阿拉伯人、带孩子玩耍的妇女等诸多情节。另外,江边上的一队戏班子十分显眼,他们敲锣打鼓,吹拉弹唱,表现出琅勃拉邦的浓郁风土(图10)。

3、中国风情

南墙东起第三铺壁画为中国题材。其中主要表现了以下几个主题。

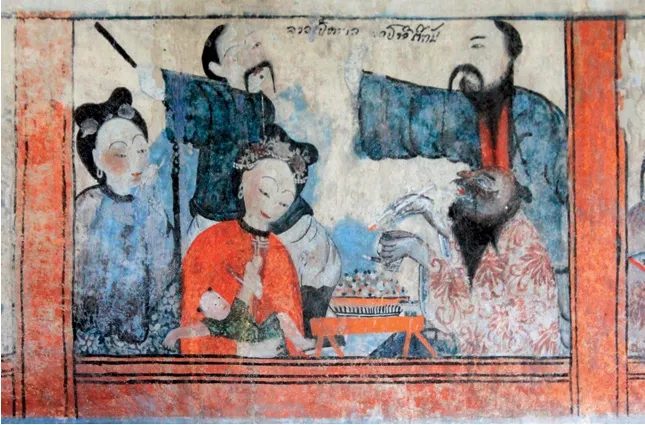

(1)市井生活图。画面表现了不同角色、身份的人在城市中的生活场景。如在画面最下方一排平房(客栈)中,通过橱窗式的空间布局,将诸如官员、文人、贾商、贵妇、道士、歌妓、杂役、店员等不同人物叙旧聊天、邀杯共饮,卧榻弹琴、吟诗唱曲,男女调情、床上亲热以及屋外巡岗、门缝窥听,伙计待客等情节一一表现了出来。平房的上边是一栋二层楼房,其人物情景与平房(客栈)大致相同。此画中最有意思的是人物造型,如男性着汉服长衫,面涂浓装,留着大胡子、红脸等,很像戏剧中的扮相。给人一种既如戏中亮相,又在尘世生活之感觉(图11)。

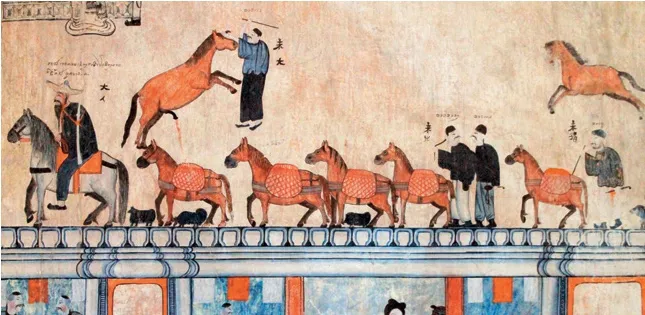

(2)马帮图。在画面中央,画有古代西南丝绸之路上常见的马帮(图12)。他们头戴瓜皮帽、身着对襟衫、灯笼裤,脚穿纳底布鞋、手拿烟锅,面留八字胡,一看就是典型的中国人。人物的旁边标有“大人”“未大”“未光”等汉字,好像是马帮队成员的名字。另外还写有字迹细小的老挝文字,似乎在解读画面的意思。⑤

(3)送别图。在画面的上方,画有成群结队的官兵与妇女。中间一个巨大的碑坊将男女人群分开,右边妇女身体皆向碑坊左边的官兵微微前倾,头低垂,表情凝重,很像母亲、妻子送别儿子、丈夫出征的情景。其造型柳眉凤眼、樱桃小嘴、面容白皙、头高发髻、饰花钏,身着偏襟长袍或披风斗篷,为典型的中国妇女形象。左边是身穿中国式红袍或蓝衫的众官吏和手举弓箭、肩扛樱枪的士兵队伍。人群中有一人头戴饰品繁琐的乌纱帽,身着官袍,肩垂花翎,胸绣锦片,衣饰华丽,头顶华盖,其尺寸体量比其他人大,表明了身居高位身份的尊贵。不过,这里的“送别”情节只是一种推测,因为联想到碑坊这种建筑大多置于郊坛、孔庙以及庙宇、陵墓、祠堂、衙署、园林前,加之画中的男女人群各列于巨碑两边。也让人觉得这或许是在举行祭天、祀孔以及表彰宦绩政声、旌表孝子义士和节妇烈女等相关活动。

另外,画面左上角还出现了戴着大檐帽、挑着竹箩、手持烟锅行走叫卖的货郎,以及着中国清代官吏服饰、骑在马上的洋人,和在他前面引路的向导。

图10:表演的艺人(湄公河畔局部)

图11:中国风情图(局部)殿内南墙东起第三铺

图12:中国马帮,殿内南墙东起第三铺

图13:攻战图,北墙东起第一铺

4、攻战图和三界图

北墙东起第一铺壁画为《攻战图》(图13),通过不同兵种的层层排列来表现攻战的场面。画面最下方为身着盔甲,手握缰绳和宝剑,骑在奔驰咆哮的马背上的武士。依次往上是快刀队、弓箭队、长枪队、象兵队、骑兵队、炮兵队。他们身着不同服饰,手持各种兵器,作战斗状。如快刀队头戴盔帽、上身赤裸,下身着短裤,手拿长刀、举盾牌。弓箭队悉数为黑人,头戴红缨冠,上身着灰色紧身条纹长袖衫,下身着红色多层裙,双手呈拉弓射箭状。长枪队头戴帽盔,身着红色紧身条纹长袖衫,下身着长筒裙,手举缨枪;象兵队着装讲究,形如泰国壁画中的仙人,头戴尖尖的高冠,冠后泛着头光,他们双手持勾枪,坐骑在大象背上(图14);骑兵队拍马举枪,激战正酣;炮兵队在碉楼中,数门大炮伸出窗口对着城外。另外还有飘扬着的形状和色彩各异的旌旗,整个画面营造出了战争的浓烈气氛。有意味的是,城中还出现了西洋军人,说明当时老挝已受到西方殖民者的觊觎。再有,画面中乘战车指挥的王子,骑象和骑马的将军、武士都头戴尖顶高冠,帽后泛出火焰状的头光,表明他们非同一般人,而是神人合一的超常者。从历史上看,澜沧王国(1353~18世纪初)常常遭受缅甸、暹罗、越南等周边国家进犯和欺凌,王位更替频繁。故壁画中表现出的战争场面和宫廷内讧实际上也是其动荡不安的社会现实的一种反映,尽管它是以宗教、神话和历史传说的方式来予以呈现。

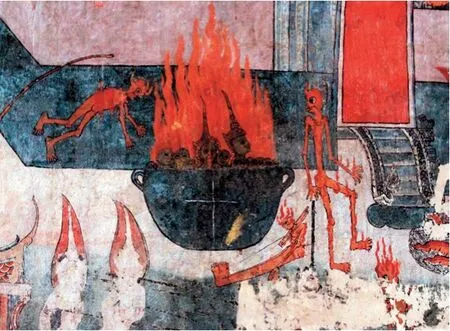

北墙东起第二铺为《三界图》,宏伟高达的宫城中有贵族、仙女、来访的阿拉伯人以及纺线织布的人。在画面下方(城外),一审判官(仙人形象)盘腿端坐,挥动着手势,仿佛正在在对欲界、色界中的生灵进行审判。有违戒作恶者被打入地狱,受到火刑、下油锅等酷刑的惩罚(图15)。

图14:象兵队(攻战图局部)

图15:三界图(局部) 北墙东起第二铺

图16:本生经,殿内东墙

图17:本生经(局部)

5、佛本生故事

所谓“本生”,即是人们相信生死轮回和因果报应,便将世间共传的故事,说成是某某前生往世的经历,以证实善恶有报,业力难违,故而逐渐形成了“本生”这种口头文学。早在佛教创立之前,婆罗门教等宗教传教士为了生动具体地宣传本教的教义,也往往引用这些“本生故事”。佛教兴起之后,也把这一文体“拿来”,用以讲述佛陀前生的故事,这便出现了“佛本生。上座部分别说系铜鍱部(即斯里兰卡“大寺部”) 收罗编辑在“经藏”小部中的 “巴利本生”和与之相应的“本生经传”,是最为宏富的本生的集大成者,含有547个本生故事⑥,该经传对斯里兰卡和东南亚佛教国家的文学作品影响深广,将这些地区古代和中世纪文学称之为“本生文学”也一点不为过。

老挝文学可以分为宗教文学和世俗文学,其内容大多取材于“本生经传”,其中传诵最广的是《摩诃迎陀卡》(老挝语译名,即《佛本生故事》)。这是一本汇集佛陀修成正果前,曾经转世为国王、婆罗门、商人、女人以及大象、猴子等广施善业、广积功德的故事。这些故事是老挝人艺术题材和创作灵感的源泉,表现了善美战胜邪恶以及因果报应的思想。帕华寺殿内入口主门和两边侧门上端(东墙),绘有一铺表现老挝宗教文学题材(即本生经)的壁画,尺寸约150×450厘米。其人物众多,场面宏大,有朝堂上的议政、参拜的王臣,有圣者、仙人和梵行持戒的僧侣,有拉弓射箭的、扛着大炮和手拿引火绳的兵士,有动物走兽及城外的山水景色等,用“一图多景”的构图表现出复杂而曲折的内容情节(图16、17)。

三、壁画的风格

整体而言,帕华寺各铺壁画的造型风格和表现形式有较大差异,可以断定是多位画工所绘。如《中国风情》的描绘章法自由,人物造型戏剧化,表现形式写意化。而老挝文学中的佛本生故事以及《攻战图》、《湄公河畔》等则画风严谨工整,一看便知是吸收或移植泰国壁画粉本而作。应该说,多元风格的呈现与老挝的地理位置和特定的时代环境有内在联系。作为东南亚半岛唯一的内陆国家,老挝北连中国云南,西北邻缅甸,西连泰国,南邻柬埔寨,东连越南,琅勃拉邦又是西南古丝绸之路的重镇,因此,帕华寺壁画风格的多样性无疑是多国文化的影响使然。

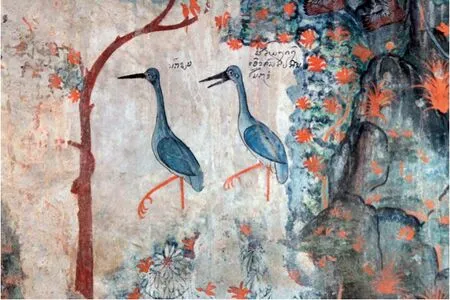

图18:林中鹭鸶(极乐世界局部) 殿内西墙

图19:本生经(局部) 殿内东墙

图20:王子出巡图 (局部) 殿内南墙东起第一铺

就中国影响而言,除了世俗化的表现题材外,主要体现在绘画的技巧方面。从壁画山石、树木的画法中皆能看到皴擦、点染、设色等中国山水画技法的影响。另外,宫殿建筑细腻、工整的笔法,人物造型以线立骨、重彩渲染的表现以及树叶“夹叶”法的勾画,也呈现出对中国绘画技法的吸收和运用(图18)。

而就泰国的影响来看,由于泰、老、缅等国在语言、宗教、生活习俗等方面相近,历史上老挝或琅勃拉邦曾多次派人到泰国学习佛教建筑、雕刻和绘画艺术,因此泰国壁画对其内容题材、形式风格的影响更为直接。正如泰国学者沙源·洛汶所说:“老、泰是极为亲密无间的兄弟邻邦,因为有相似的民众、宗教、语言、艺术和习俗,尤其是泰北人更具有(与老挝人)同脉的血缘和文化艺术,结成了湄公河两岸的兄弟关系。因此,研究老挝艺术,等于同时研究泰东北人的艺术。”⑦从帕华寺壁画人物造型、特别是具有超能力的仙人形象来看,皆与拉玛二、三世王朝的泰国壁画十分相近(图19)。

当然,从帕华寺壁画中也能看到本土化的风格,如《王子出巡图》、《湄公河畔》等画面中的人物造型以及服装配饰都具老挝本民族的特点,展现出了150多年前琅勃拉邦的风土人情(图20)。

结语

帕华寺壁画所展现出的丰富性和多元性,在琅勃拉邦甚至老挝全国的佛寺中并不多见。帕华寺的壁画之所以能保存下来,与当下琅勃拉邦在发展旅游时将修缮和“保护”重点放在其他名气大的寺庙,而疏漏对帕华寺的特别“关照”有关。不过,虽然帕华寺不被游人重视是件好事,但壁画的开放性和不断遭受到的自然侵蚀也加重了其损坏的程度。实际上,如何对传统文化遗产进行保护与研究是东南亚面临的突出问题。由于老挝经济较为落后,对传统壁画的保护和研究还没有提到议事日程上来。随着近年来现代化进程的加速和经济的迅猛发展,人们崇尚西方现代文明、流行文化和时尚审美,出现了以新替旧的趋向,这给当地壁画的保护带来了危机。作为泰、缅、柬、老等东南亚国家以及我国傣族地区具有典型意义的美术形式,南传佛教壁画一直是国与国、民族与民族交流互动的重要媒介,在千余年发展中,相互影响、渗透,形成“你中有我、我中有你”的交融状态。因此,在倡导“一带一路”的当下,加强对这一西南古丝绸之路区域文化的研究,梳理和廓清南传佛教文化圈的绘画脉络和图像谱系,探讨我国与东南亚之间在美术上的相互作用和影响,具有明显的现实意义。

注释:

① 《清史稿》(卷五百二十八列传三百十五属国三)。

② “八相”为降兜率、入胎、降生、出家、降魔、成道、说法、涅槃。“二十八相”为白象入梦、佛陀降生、童年生活、怜悯大雁、与耶输陀罗结婚、看到生病的老人、看到死人、离开宫殿、过河、落发、向外道学法、禅定苦行、天人供养、苏嘉塔献乳糜、征服魔王、佛陀成道、初转法轮、降伏火龙、见到父亲、向妻子耶输陀罗化缘、度罗睺罗、白象和圣猴供养世尊、佛陀赐福给亚克莎、佛陀爱抚羔羊、佛陀降伏醉象、阿难向佛陀供水、涅槃、起塔供养。

③ 邓殿臣:《<南传大藏经·佛本生>初探》,《佛学研究》,1992年第1期。

④ (德)马克思:《马恩全集》(第27卷),北京:人民出版社,1995年,第436页。

⑤ 赵云川、安佳:《琅勃拉邦帕华寺壁画中的中国风情》,《文化月刊》,2017年第5期,第94页。

⑥ 参见注③。

⑦ (泰)沙源·洛汶著,蔡文枞编译:《老挝佛教艺术》,《东南亚研究》,1985年第1期,第64页。