元代天主教在华物质遗存:两块扬州拉丁文墓碑图像探析

孙 晶

一、两块扬州拉丁文墓碑及其背景

20世纪50年代初,扬州市拆除旧城墙筑路,挖掘旧城基搜寻可用的残石时,在旧城南门水关和灵谷寺附近相继发现两块刻有拉丁文铭文的墓碑。①第一块墓碑(图1)高62厘米,宽50厘米,上下都有砖砌,首尾部分都有残断。墓碑图案由墓志铭、宗教题材石刻、带有纹饰的边框三部分组成。墓志铭由精致匀称的哥特式拉丁字母书写而成,开头和结尾处都有一个十字架标志。据已有研究表明,拉丁文铭文的译文为:“以主之名,阿门。在这里长眠着凯瑟琳(Catherine),已故的多米尼克·德·伊利翁尼先生的女儿,她卒于1342年6月。”②第一号墓碑现收藏在扬州博物馆。第二号墓碑(图2)高59.7厘米,宽37.5厘米,上部完整,同样由拉丁文铭文、宗教题材石刻和边框组成。拉丁文铭文译文为:“以主之名,阿门。在这里长眠着安东尼(Anthony),已故的多米尼克·德·伊利翁尼先生的儿子,他卒于1344年11月”。③遗憾的是,该墓碑的原件已遗失,现在仅存拓片。④

关于两个墓主人的姓氏,此前大多数学者如天主教历史学者胡天龙神父(Francis A.Rouleau)辨认拉丁文为Vilionis,翻译中文为维利翁尼⑤。但耶鲁大学的R.S.罗培斯(Lopez)根据中世纪意大利的书写习惯,将这一拉丁文姓氏考证为Yilionis,认为该家族姓氏应读为伊利翁尼。⑥他在1348年的一件热那亚文书中发现这两位墓主人父亲的记载,表明伊利翁尼和他的两个孩子来自于意大利热那亚城一个活跃于中西贸易的商人家族。⑦中世纪意大利的两大商业城市威尼斯和热那亚,有很多商人和探险家前往东方寻求贸易机会。马可·波罗在游记中就曾对扬州有这样的描述:“有一广大而繁华之城名扬州……尽皆地域广大,物产丰富,商业发达。”⑧这也进一步印证元代扬州繁荣的贸易很有可能会吸引来自意大利的商人在此经商。

墓碑上的拉丁文铭文表明元代这些中世纪欧洲商人虽然远离故土,但其天主教信仰从未动摇。实际上,罗马天主教教会为扩大在东方的影响,在元代数次派传教士来华传教并修建教堂。1278年,罗马天主教教宗派了五名僧侣来华传教。⑨1289年罗马教皇尼古拉斯 四 世(Pope Nicholas IV,1227~1292年)在任之后第2年,就派遣意大利的方济各会教士蒙特科维诺(John of Montecovino,1247~1328)带领数位教士正式来华传教。他们于1294年抵达北京,四年后在北京建立了第一所天主教教堂。教皇克雷芒五世(Pope Clement V,1264~1314)在1307年又派遣七位教士来华,其中三位最终到达北京,并相继在泉州等地传教。⑩元代文献中也记载了基督教在扬州的活动。《元典章》在延祐四年(1317)七月的记录中写着:“延祐四年正月三十日有御位下彻彻都苫思丁,起马四匹,前来扬州也里可温十字寺,降御香……”。⑪“也里可温”是蒙古语Erkegün的音译,意指“奉福音之人”,最初以此指景教徒,后来也泛指希腊正教和罗马天主教。虽然当时的中国人并不了解景教、希腊正教和罗马天主教的区别,但1322~1328年间来华游历的方济各会教士鄂多立克(Odorico da Pordenone,1286~1331)对这些教派的差别却很清楚。他在《鄂多立克东游录》中曾记载去往北京路途中经过扬州的情形:“我到了一座被称为扬州(Iamzai)的城市,那里有一所我们圣方济各派小级僧人的教堂(minorfriars),又有三所聂思脱里派(Nestorians,即景教)的教堂。”⑫这表明在元代扬州不仅有景教的教堂,还有方济各会修士修建的天主教教堂。

图1:扬州拉丁文墓碑(第一号,拓片),元代1342年,高62厘米,宽50厘米,厚12.5厘米,1952年扬州南门水关附近出土,扬州博物馆

图2:扬州拉丁文墓碑(第二号,拓片),元代1344年,高59.7厘米,宽37.5厘米,于1952年扬州出土,收藏不明

因此,不难想象元代扬州的这座方济各会修士修建的天主教教堂,对在此地生活的欧洲商人有着非常重要的意义。凯瑟琳和安东尼很有可能遵循了中世纪欧洲的丧葬习俗,死后长眠在教堂的墓地中。但由于战乱和明初开始对异族的排斥政策,该教堂和墓地存在的时间可能不过几十年。根据《明太祖实录》卷七记载,元至正十七年(1357年),朱元璋攻下扬州,因战乱,扬州“城中居民,仅余十八家……旧城(宋大城)虚旷难守,乃截旧城西南隅,筑而守之”⑬。这表明扬州旧城的南门就是在这次明人攻城后经历了大规模重修。⑭因此在旧城南门附近出土的两块拉丁文墓碑很有可能是在1357年,即凯瑟琳被埋葬15年、安东尼被埋葬13年后,在进行城墙改筑时从天主教教堂墓地中搬挪过来,进而被毁做石材来修砌墙基。600多年后当扬州再次拆除旧城墙时,这两块墓碑才得以重见天日。

二、墓碑的形制、题材和图像

这两块墓碑具有相同的形制:主体长方形、上方圆肩、顶部尖拱。墓碑上的构图也随墓碑形制而为三段式:尖拱处形成一个龛式空间,分别描绘了宝座上的圣母子和进行末日审判的基督;中间一段表现了具有基督教叙事性情节的图像;最下面一段则是拉丁文铭文。这样的形制很有可能借鉴了元代在华伊斯兰教和景教的墓碑形制。⑮但在具体构图和图像方面,这两块拉丁文墓碑与泉州大量发现的元代伊斯兰教和景教墓碑又截然不同,它们表现了更为复杂的基督教叙事性题材。⑯

究其在题材方面的差异,应追溯到景教和罗马天主教所遵循的不同教义。景教反对传统天主教的“一性论”观点,认为基督在道成肉身后,形成神、人两个不同的位格,并认为圣母玛利亚只不过是给了耶稣孕育身体的媒介,并没有赋予他神性,应被看作人的耶稣之母,而不是神基督之母,因此拒绝称她为“天主之母”。⑰景教反对崇拜圣母以及其他形式的偶像崇拜,所以在泉州现存的元代景教图像中多以十字架为主,而不会出现中世纪欧洲盛行的圣母子图像、其他圣像以及具有叙事情节的基督教图像。

元代景教与天主教之间的分歧和矛盾在蒙特科维诺写给教皇的信中多有提及:“景教徒名义上信奉基督,而实际远离基督教信仰。他们在东方势力颇大,竟不许举行其他仪式的任何基督徒甚至建立一所小教堂,也不许刊印不同于景教信仰之任何经义……”⑱蒙特科维诺曾经的襄助约翰·科拉在《大汗国记》中也对这两个教派之间的冲突做了补充:“他们(景教徒)遵守希腊教会的礼节仪式,绝不服从罗马圣教会。他们属于另一教派,非常仇恨所有忠实服从罗马圣教会的基督教徒。大主教为上述两位方济各会修士建造教堂时,景教徒趁夜潜入拆毁,坏事做尽……”⑲这些记载表明,在元代中国已有一定信众基础的景教竭力反对天主教的教义和仪式,对天主教的传教活动进行各种阻挠和发难。同样,在方济各会修士眼中,这些景教徒是“假基督教和异端”,并且会分裂教会。⑳一向排斥异端的罗马教廷对这样的现象并不会持容忍态度。教皇克列蒙特在回复蒙特科维诺的信中,要求在华的方济各会修士“说服所有敌视真理的人,并驳倒他们”,要完全纠正“此种败坏行为”“彻底肃清”中国的异教徒,根除“分裂主义”,如此才能发扬光大基督教信仰的荣耀。㉑在这种情况下,不难想象方济各会修士不仅在进行修建教堂、宣传福音等宗教活动时要坚持罗马天主教的传统,在设计天主教徒的墓碑时也会遵循中世纪天主教的图像传统,以凸显与景教在教义和礼仪等方面的差异,纠正和消除异教在华的影响。

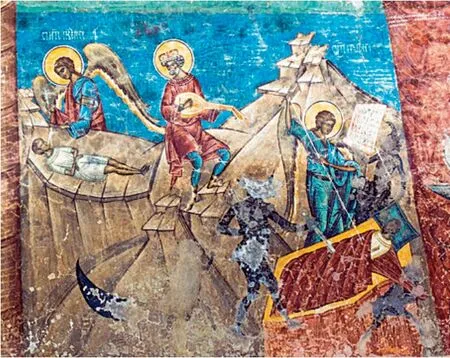

因此,在题材和具体图像表现方面,这两块拉丁文墓碑都遵循了中世纪天主教的图像传统。凯瑟琳墓碑上方的圣母子图像就体现了以弗所大公会议裁定聂斯脱里主张为异端之后,在整个基督教世界广泛流行的圣母崇拜。㉒圣母怀抱圣子的姿态、服饰、圣母和圣子的头部光环以及光环内的十字架细节,都遵循了中世纪的圣像绘画传统。墓碑中间一段表现了与墓主人同名的基督教圣徒凯瑟琳殉道的三个情节。㉓左侧表现了她双手合十跪下祈祷,身旁是行刑时使用的车轮,或因上方两个天使施展的奇迹,车轮破裂倒在一边,两个行刑者卧倒在地。中间部分再次出现圣凯瑟琳跪地祈祷,但此时的刑罚则换为斩首,一个刽子手正拔出一把长剑砍向圣凯瑟琳。右上方则表现了圣凯瑟琳殉道之后,天使将她的遗体安葬西奈山坟墓中的情节。安东尼墓碑则表现了中世纪非常盛行的末日审判题材。墓碑顶部拱形龛内描绘了坐在宝座上的基督,他头上的十字光环象征他的荣耀,举起的双手、双脚以及胸部显露出受难时的圣痕,强调基督为救赎人类所做的牺牲。基督左右两侧各站着一个天使。右侧一手持矛,一手持圆形球体的天使可辨认为大天使米迦勒;其左侧一手持长十字架,一手持百合花的天使则很有可能是天使加百利。基督下方有两个吹着长号角的天使正唤醒死者,宣示最后审判的来临。亡者正掀起棺盖,从坟墓中复活走出,灵魂也以赤裸身体的形象出现,双手合十跪在基督面前接受最后的审判。两块墓碑上的图像都是中世纪欧洲常见的宗教题材。这一方面印证了熟悉这些图像的方济各会修士极有可能指导并参与墓碑的制作,另一方面也说明方济各会修士有意选择有别于景教或中国本土的传统墓碑图像,以区分宗教教义,彰显天主教的宗教信仰。

图3:《最后的审判》细节,沃罗内茨修道院,1488年

三、观看与信仰

值得注意的是,两块墓碑上唯一重复出现的细节是僧侣跪在地上双手举起婴儿。他们身穿左衽长袍,一人短发,一人头戴欧式兜帽。这样的装扮很有可能暗示他们是在扬州传教的方济各会修士。他们手中举起的两个婴儿应当是二人灵魂的象征。因为婴儿是纯洁无罪的象征,也是个体灵魂匿名的一种表现形式,在中世纪基督教图像中灵魂在离开身体时往往以婴儿的形象出现。㉔例如在被誉为欧洲“东方的西斯廷教堂”的沃罗内茨修道院(Voronet Monastery)壁画里,表现了一个人死去之后,从他的嘴中吐出来一个裸体婴儿象征他的灵魂离体,并随之由一个双翼天使来接引至天堂(图3)。与之形成鲜明对比的是另一个天使和恶魔分别持长矛和短剑刺向一个躺在临终床上的人,而右下方的一个魔鬼正拖扯着他的被子要将他拖向地狱。这实际上表现了中世纪对人死之后灵魂的命运、灵魂最终的归宿和永恒的审判的密切关注。㉕14世纪起开始在欧洲流行的一类题材为“活得好和死得好的艺术”的书中就有大量木版画插图,主要表现一个人即将死去之时,天使和恶魔如何争夺他的灵魂,他又应当如何为即将到来的死亡做准备。天使接引或将灵魂交付给天使对于中世纪的基督徒而言,无疑意味着一个进入天堂的好归宿。约翰·赫伊津哈就曾指出“从未有哪个时代像衰亡的中世纪那样如此看重死亡的观念。”㉖

中世纪在华经商的天主教徒同样会关注死亡之后的灵魂归宿。虽然在这两块拉丁文墓碑中,并没有表现天使直接来接引灵魂,但两个僧侣举起婴儿形象的灵魂分别呈现给同名的保护圣人,即圣凯瑟琳和圣安东尼,与中世纪欧洲传统图像中的天使接引灵魂具有同样的意义。在中世纪基督教信仰中,圣人或殉道者有着非常重要的地位。五世纪初意大利都灵的第一任主教马克西姆斯(Maximus,?~408至423年间)曾指出:“因为以他们(殉道者或圣人)为榜样,我们学会信仰耶稣,在屈辱中寻求永生并且不畏惧死亡......他们保护着我们,唯恐对地狱的恐惧吞噬了我们。我们应当将我们的身体与圣人之骨(圣物)相连,因为地狱害怕圣人,惩罚也不会触碰我们,而基督将神圣的光辉洒在圣人身上,阴晦的黑暗将逃离我们。与圣人同眠,我们将逃离地狱的阴影——并不是通过我们自己的功绩,而是分享他们的神圣”。㉗显然,对于生活在中世纪的人来说,圣人不仅护佑活着的人们,更保护他们的灵魂在死后能够进入天堂免受地狱之苦。例如13世纪米兰圣安布罗西奥教堂(SantAmbrogio Basilica)的中殿柱廊壁画(图4)最上方画有圣母子,中间是4世纪基督教的著名圣人安布罗西奥,最下方则是赞助人博纳米可(Bonamico Taverna),圣人在圣母子和赞助人之间起了衔接和引荐的作用,同时也将保护和支持赞助人。在这两块拉丁文墓碑上,方济各会修士双手举起婴儿呈献给同名的保护圣人,而两个圣人上方分别有圣母子和基督,这无疑遵循了中世纪基督教的信仰,即圣人和圣母、基督保护二人的灵魂最终得到好的归宿。显然,远在中国的方济各会修士和欧洲商人遵从中世纪欧洲的天主教传统,对生命终极意义和死亡之后的归宿有着同样深切的重视。

图4:13世纪米兰圣安布罗西奥教堂(Sant Ambrogio Basilica)的中殿柱廊壁画

图5:壁画对坐图,93厘米×243厘米,内蒙古赤峰市元墓

因此,在墓碑上描绘传统基督教叙事性图像有至少两个目的。第一、表现在华的欧洲基督教徒死后灵魂最终得以有好的归宿。无论是以经商来谋生的意大利商人,还是以传教为使命的方济各会修士,都坚守欧洲中世纪基督教信仰中关于圣母子、保护圣人、死亡、救赎以及最后审判的观念。在没有基督教信仰传统的异国他乡,如何能确保灵魂最终得以回到天国无疑是一个极为重要的问题。在墓碑上表现中世纪基督教最为重要的神学观念和图像,为这些虔诚的基督徒提供精神的慰藉。第二、通过图像来进一步表现与景教的教义差别,并借此宣扬罗马天主教。图像很早就成为罗马天主教教育信徒和教化异教徒的有力手段。无论以表现基督、圣母或诸圣人的生平事迹、还是以基督教教义为主题的图像,在教会传教活动中都起到了重要的作用。在克列蒙特教皇致修士约翰的训谕中,也强调了基督教图像的影响和作用:“教皇陛下也嘉奖约翰修士,因为他建造了几所教堂,并根据《新旧约》绘制图画述说天主的奇妙工作,使从未听说过这些神迹的无知之人凭借这些图画认识天主及其奇妙工作。”㉘这一训谕表明,蒙特科维诺在中国传教过程中曾通过绘制基督教图像来跨越语言和文化的差异及障碍,加深中国人对天主教的了解,从而达到传教的目的。教皇的嘉奖无疑激励方济各会修士更广泛地在传教过程中使用基督教图像,而矗立在扬州天主教教堂墓地里的凯瑟琳和安东尼墓碑上的基督教图像,很有可能也是传播教义的一种方式。在这种情况下,对凯瑟琳墓碑上拉丁文碑文左侧以印章形式阴刻的“胤湋获观”四个字就可以有一种更为合理的解释。这很有可能是一个受到方济各会修士影响而皈依基督教名为“胤湋”的中国人,见证了墓碑图像的制作或真正了解墓碑图像所传达的基督教教义而深受震撼,从而激起了他的虔诚之心,并在墓碑一侧留下了这样一个印章。这也正体现了欧洲12世纪末和13 世纪日益普遍的现象,即通过观看来坚定信仰。㉙两块墓碑上生动而复杂的图像吸引信徒认真观看,并且促使信徒在观看时,从视觉的角度联想到基督教的神圣性,从而加深宗教信仰。罗马教廷随后在派方济各会修士安德烈·佩鲁贾到华传教时指出,希望佩鲁贾通过宣传福音拯救更多灵魂,“修一条笔直通向上帝的道路,使不信教者能信仰上帝”。㉚方济各会修士在天主教信徒的墓碑上设计这些图像的目的,无疑是要促进更多“不信教者能信仰上帝”。

四、跨文化的艺术元素融合

虽然这两块拉丁文墓碑的题材遵循了中世纪天主教的图像传统,但在具体创作时融合了大量的中国本土艺术元素。除却墓碑以中国传统唐草纹为边饰外,还在以下三个方面体现了本土化的艺术元素。

图6:基督教石挡垛,元代,泉州海事交通博物馆

图7:﹝宋﹞陆信忠,《十王图》之《都市王图》,日本奈良国立博物馆

第一、本土化的器具。圣母子和基督的坐具并非中世纪哥特式的宝座而是中国样式的木凳。木凳的凳面一为椭圆形,一为方形,凳腿都有云纹装饰,凳足呈尖状,且两两相对。类似样式的凳子在元代墓葬壁画(图5)中也出现过。墓主人夫妇相对而坐,身后各有一个侍女和仆人立在身后,其中女主人所坐的凳腿和凳足有着同样的样式和装饰。这表明圣母子和基督所坐的凳子是当时在中国日常使用的家具。另外一件在当时中国更为常见的家具是圣安东尼所坐的长凳。这种长凳的样式在宋元时期的绘画中很常见,例如张择端的《清明上河图》在描绘日常生活场景中就多次出现类似的长凳。这些都说明具体进行墓像创作者很有可能是中国的工匠。他虽然有方济各会修士的指导或者中世纪传统圣像为摹本,但在具体创作过程中依从中国的生活习俗而融入了本土家具的元素。

第二、本土化的人物形象。在进行叙事化描绘圣凯瑟琳殉道的情节时,人物以中国观者所熟悉的形象出现。首先,圣凯瑟琳不再被表现为一个欧洲中世纪的女圣徒。无论是在被施刑还是被斩首时,她都以上身赤裸、下身系裙,头戴宝冠并有头光、双手合十祈祷的男性形象出现,这些图像特征对于当时的中国观者而言,更容易联想到佛教造像中的菩萨形象。被天使击倒在地的两个行刑者,都赤身仅腰间系短裙,头顶发髻,都是中国古代社会普通人的服饰装扮。对凯瑟琳斩首的行刑者则头戴软帽,腰部挂剑,足蹬靴子,也表现了典型的宋元军士的形象。

天使也在两块拉丁文墓碑中多次出现。在凯瑟琳墓碑上,有两对天使飞在半空中,双翅展开,头部并无装饰,她们的脚部未露出,似乎与飘舞的长裤融为一体,这与景教墓碑中的天使图像(图6)的脚部描绘非常相似。在安东尼墓碑上站在基督右侧的天使米迦勒身着长裙,但腰间的装饰看似莲花瓣或璎珞,类似中国佛教造像中的服饰装扮。基督的斗篷从右侧腰部绕过之后向上搭在了基督举起的左臂上,这让人想起中国传统佛教造像中搭在手臂上的披帛或天衣,而且腿部服饰的处理也与佛教造像服饰有些相似。

第三、本土化的叙事情景。对于元代中国观者而言,图像的构图方式及所营造的殉教刑罚叙事情境,容易让人联想到佛教中的地狱十王审判情景。宋元时期地狱信仰广泛流行,民间信仰十分繁盛,深入人心。佛教寺庙中的卷轴画、壁画以及经卷的插图中常表现地狱十王图像。这类图像上段通常表现各殿主尊王为中心,根据亡者生前所造善恶之业进行判决裁定,两旁或有判官、武士或侍者等,下端表现鬼卒执行刑罚,亡者接受各种赏罚的场面(图7)。通过仿照世俗的衙门审判制度来构建一套地狱的审判体系,这类图像宣扬佛教善恶因果的观念,告诫人们趋善避恶,以免坠入地狱受苦、难以往生。安东尼墓碑上基督教的末日审判有着类似的情景并具有相同的宗教劝诫意味,对于致力于传教的方济各会修士而言,无疑令中国本土的信众更容易理解、相信和接受这一外来宗教。

结论

上个世纪50年代在扬州发现的两块拉丁文墓碑是罗马教会在元代中国传教活动时留下的重要见证。墓碑上的图像表现了包括末日审判、圣人保护以及灵魂最终归宿等中世纪基督教神学观念,承担了世俗救赎的功能,为远离故土的欧洲商人提供精神上的慰藉和寄托。同时,这些图像凸显了天主教与景教在基督教教义方面的差异,并促使信徒通过观看这些图像,加深对基督教的理解,并坚定其信仰。

在图像的具体创作方面,方济各会修士很有可能聘请扬州本地的工匠来进行雕刻,并加以指导或提供圣像或末日审判图像为摹本。中国工匠在创作过程中,融合了本土化的艺术元素,体现了在民族、文化和信仰多元化的元代,天主教与中国本土宗教、跨文化和艺术的交流。这两例罕见的元代天主教在华物质遗存为我们揭示了一段湮没已久的宗教文化历史场景,对于研究元代在华欧洲商人信仰以及天主教在华传教活动有着重要意义。

注释:

① 耿鉴庭:《扬州城根里的元代拉丁文墓碑》,《考古》,1963年第8期,第449页。这两块墓碑在2018年湖南省博物馆展览“在最遥远的地方寻找故乡”以及同年国家博物馆展览“无问西东——从丝绸之路到文艺复兴”中展出。湖南省博物馆编:《在最遥远的地方寻找故乡》,北京:商务印书馆,2018年,第232-233页。

② Francis A.Rouleau已将拉丁文铭文翻译为英文,见Francis A.Rouleau,“The Yangchow Latin Tombstone as a Landmark of Medieval Christianity in China”,inHarvard Journal of Asiatic Studies,Vol.17,No.3/4 (Dec.,1954,p.353).耿鉴庭、夏鼐等学者也将拉丁名文翻译为中文,见耿鉴庭:《扬州城根里的元代拉丁文墓碑》,《考古》,1963年第8期,第449页;夏鼐:《扬州拉丁文墓碑和广州威尼斯银币》,《考古》,1979年第6期,第532页。

③ 夏鼐:“扬州拉丁文墓碑和广州威尼斯银币”,《考古》,1979年第6期,第535页。

④ 耿鉴庭:《扬州城根里的元代拉丁文墓碑》,《考古》,1963年第8期,第449页。

⑤ Francis A.Rouleau,“The Yangchow Latin Tombstone as a Landmark of Medieval Christianity in China”,inHarvard Journal ofAsiatic Studies,Vol.17,No.3/4 (Dec.,1954),pp.360-361.胡天龙神父推测凯瑟琳的父亲Vilionis是热那亚地区的商人,方济各会教士曾在中国的贸易城市遇到过他们,但并没有举出具体文献来证明该推测。

⑥ (意)L.培忒克著,夏鼐译:《扬州拉丁文墓碑考证》,《考古》,1983年第7期,第672页。

⑦ (意)L.培忒克著,夏鼐译:《扬州拉丁文墓碑考证》,《考古》,1983年第7期,第672页。

⑧ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第159页。

⑨ Arthur Mee,J.A.Hammerton,A.D.Innes(eds.):Harmsworth History of the World,London:Carmelite House,1909,P.827.

⑩ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第190-192页。

⑪ 中国书店编辑:《元典章》,北京:中国书店,1990年,第548页。

⑫ Henry Yule,Cathay and the Way Thither:a collection of medieval notice of China,vol.1,London:printed for the Hakluyt Society,1866,pp.122-123.

⑬ 上海书店出版社编:《明实录1·明太祖实录》,上海:上海书店出版社,2015年,第58页。

⑭ 扬州旧城在宋代修筑,南门在元末明初时重修。此后明嘉靖三十四年(1555年)在至正十七年修筑的扬州城东墙向东扩建一城,后来被称为扬州新城。中国社会科学院考古研究所、南京博物院、扬州市文物考古研究所编著:《扬州城1987-1998年考古挖掘报告》,北京:文物出版社,2010年,第37页。

⑮ 关于元代泉州伊斯兰和景教墓碑形制,见吴文良:《泉州宗教石刻》(增订本),北京:科学出版社,2005年。

⑯ 元代泉州伊斯兰教墓碑上多为古阿拉伯文铭文,而景教墓碑上除了有叙利亚文、回鹘文、八思巴文以及汉文的经文或祈祷文铭文外,也常装饰着后来被称为“刺桐十字架”的图案,即墓碑最上方往往是一个等臂十字架,下方雕刻的元素有莲座、莲台、云气纹、双手捧着圣物或十字架的有翼天使。见吴文良:《泉州宗教石刻》(增订本),北京:科学出版社,2005年,第365-420页。

⑰ 关于景教创立人聂斯脱里的观点以及当时与正统教会的冲突,见Susan Wessel:Cyril of Alexandria and the Nestorian Controversy:The Making of a Saint and a Heretic,Oxford:Oxford University Press,2004,P.233.

⑱ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第196页。

⑲ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第281页。

⑳ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第280页。

㉑ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第211页。

㉒ 徐凤林:《东正教圣像史》,北京:北京大学出版社,2012年,第92页。

㉓ 根据天主教的圣徒记载,罗马皇帝马克西米安(Maxentius,286-305)在威逼利诱都无法使圣凯瑟琳放弃基督教信仰时,决定对凯瑟琳施以“破碎轮”刑罚,将她的四肢绑在车轮上进行击打等折磨。行刑前,她跪下祈祷,车轮被突来的雷电劈裂;因无法将她折磨致死,皇帝只好命令将她斩首。凯瑟琳殉道后,天使飞来将她的遗体带到埃及的西奈山上。

㉔ Moshe Barasch,The Departing Soul,The Long Life of a Medieval Creation,in Artibus et Historiae,vol.26,No.52 (2005),p.17.

㉕ 《圣经》启示录和福音书中多次提到审判的教义(如马太福音25:31-36,25:40-43;路加福音13:23-28,16:19-31),例如拉撒路和富人的故事就表明生前的行善和作恶如何在死后分别被天使和恶魔所接引,最终得到一个好归属或坏归宿。

㉖ (荷)约翰·赫伊津哈著,刘军等译:《中世纪的衰落》,杭州:中国美术学院出版社,1997年,第144页。

㉗ Maximus,Boniface Ramsey:The Sermons of St.Maximus of Turin,New York:Newman Press,1989,P.32.

㉘ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第210、214-215页。

㉙ (法)罗兰·雷希特著,马跃溪译:《观看与信仰》,北京:北京大学出版社,2017年,第7页。

㉚ (英)阿·克·穆尔著,郝镇华译:《一五五〇年前的中国基督教史》,北京:中华书局,1984年,第216页。