古人争道抢行考

胡文辉

《天龙八部》第十五回“杏子林中 商略平生义”,讲到丐帮内部生变,而帮主乔峰处事公道,没有轻信姑苏慕容杀害江湖好汉的传闻,并讲了自己见到的事:慕容复手下的风波恶与乡下挑粪人在过窄桥时两不相让,为争一口气,竟在桥上对峙了一夜;但就算被乡下人泼粪,风波恶亦未借武功报复。王培军先生以为,此系金庸据曾国藩所言《挺经》第一条改写的(《〈天龙八部〉中的故典来历》,《南方都市报》2016年11月7日)。

王君行文尚简,仅指示出处,我不惮繁琐,还是引一下原文,见《庚子西狩丛谈》卷四,系出李鸿章的转述:

我老师的秘传心法,有十八条“挺经”,这真是精通造化、守身用世的宝诀。我试讲一条与你听:一家子,有老翁请了贵客,要留他在家午餐。早间就吩咐儿子,前往市上备办肴蔬果品,日已过巳,尚未还家。老翁心慌意急,亲至村口看望,见离家不远,儿子挑着菜担,在水塍上与一个京货担子对着,彼此皆不肯让,就钉住不得过。……老翁见抵说不过,乃挺身就近曰:“来来,然则如此办理:待我老头儿下了水田,你老哥将货担交付于我,我顶在头上,请你空身从我儿旁边岔过,再将担子奉还。何如?”当即俯身解袜脱履。其人见老翁如此,作意不过,曰:“既老丈如此费事,我就下了水田,让尔担过去。”当即下田避让。

这个故事,一般人注意的自然是双方斗气的耐心,但故事的源起,实在于争道。可以想象,其所争之道,必是少有行人的所在,而小地方尚且如此相争,更何况是红尘万丈之处呢?要知道,古时没有红绿灯,没有交通警,车水马龙,多凭自觉,故争道抢行的事,自然是免不了的。

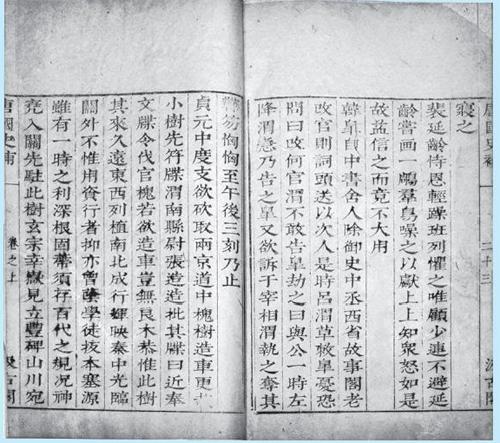

《庚子西狩丛谈》〔清〕吴 永口述刘治襄笔记岳麓书社 1985 年版

關于古代争道抢行的情形,或无专门记载,但至少在古人诗文里,亦零星可见。比如,陆游词《水龙吟·春日游摩诃池》:

看金鞍争道,香车飞盖,争先占,新亭馆。

元代何中诗《新淦畈步作》:

隔县贩人争野路,迎年姹女试新衣。(此据《元诗别裁集》卷六)

明代沈周《京僧谣》:

阊阖骑过争道强,欲抛父母弃农桑。(此据《沈周集·石田稿》上册,上海古籍出版社2013年)

这些还算是日常性的争道。如果赶上特殊节日,争道更会成了街市一景。试看杜甫诗《清明》:

著处繁花务是日,长沙千人万人出。渡头翠柳艳明眉,争道朱蹄骄啮膝。

又白居易诗《劝酒》:

君不见,春明门外天欲明,喧喧歌哭半死生。游人驻马出不得,白舆紫车争路行。

又韦蟾诗《壬申岁寒食》:

四野杯盘争道路,千门花月暗经历。(此据查屏球整理《夹注名贤十抄诗》,上海古籍出版社2005年)

三首诗写的都是唐代寒食清明之际的风气—跟我们如今清明节扫墓塞车的情形很是相像。而且当时民众出游,意不止于扫墓,更兼踏青等各种玩耍,所以争道的程度想必更甚于今了。

还有,阮籍诗《咏怀》之三十五有这样几句:

天附路殊绝(一作“天路皆殊绝”),云汉邈无梁。濯发旸谷滨,远游昆岳旁。登彼列仙岨,采此秋兰芳。时路乌足争,太极可翱翔。

《春秋谷梁传》,明朱墨蓝绿四色套印本

意思大约是天路宽广,何必在凡俗的路上与人相争呢?虽说的是神仙界的事,却也投射了人世间的意念。

需要说明,古时并非完全没有交通规则。王子今先生指出,唐宋时已有“贱避贵,少避长,轻避重,去避来”的规条,并公布于交通要冲,而特别重要的是“贱避贵”一条(《中国古代交通法规的“贱避贵”原则》,《中国古代法律文献研究》第七辑,社会科学文献出版社2013年;《中国古代的路权问题》,《中国古代交通文化论丛》,中国社会科学出版社2015年)。所谓“贱避贵”,即豪贵优先,官宦优先。而这个规则其实是自古已然,并非唐宋才有,只是未必形诸布告而已。

《谷梁传》成公五年有个野史:

梁山崩,壅遏河三日不流。晋君召伯尊而问焉。伯尊来,遇辇者,辇者不辟,使车右下而鞭之。辇者曰:“所以鞭我者,其取道远矣。”伯尊下车而问焉,曰:“子有闻乎?”对曰:“梁山崩,壅遏河三日不流。”伯尊曰:“君为此召我也。为之奈何?”辇者曰:“天有山,天崩之。天有河,天壅之。虽召伯尊,如之何?”伯尊由忠问焉,辇者曰:“君亲素缟,帅群臣而哭之,既而祠焉,斯流矣。”(按:《水经注》卷四“又南出龙门口,汾水从东来注之”一条引此)

伯尊,即伯宗,是晋国大夫,有贤名,他在赴晋君之招时,路遇驾车者不避让,想让手下鞭打那个人。论身份,伯尊为贵,打了那人也无话可说;但伯尊听那人话里有话,特意下车以示客气,并“由忠问焉”,即由衷请教,那人遂指点伯尊如何应对梁山崩塌的灾难。所谓“辇者不辟,使车右下而鞭之”,正体现出“贱避贵”的规则。

《南史·王融传》有段轶事:

行遇朱雀桁开,路人填塞,乃搥车壁曰:“车中乃可无七尺,车前岂可乏八驺!”

王融是才子,但趋慕荣华,史称他“躁于名利,自恃人地,三十内望为公辅”。朱雀桁,即著名的朱雀桥,是淮水上的浮桥,因位于古南京城的朱雀门外而得名。为了让舟船通过,朱雀桥有时需要断开,此时就很容易造成交通堵塞;而王融说“车中乃可无七尺,车前岂可乏八驺”,当是感叹自己官还不够大,车的规格还不够高,不足以让行人避道,有点“大丈夫当如是也”的意思。

《资治通鉴》卷第二百三载薛怀义事:

《顺宗实录》,〔唐〕韩愈撰,清道光木刻本

出入乘御马,宦者十余人侍从,士民遇之者皆奔避,有近之者,辄挝其首流血,委之而去,任其生死。

薛怀义是武则天的面首,虽无正式官员身份,但凭着“乘御马”的特殊待遇,足以横行一时,当者辟易。这是“贱避贵”规则的极大化,已近于野蛮的“丛林法则”了。

《酉阳杂俎》前集卷十二《语资》又有个轶闻:

黄?儿矮陋机惠,玄宗常凭之行,问外间事,动有锡赍,号曰肉杌。一日入迟,上怪之,对曰:“今日雨淖,向逢捕贼官与臣争道,臣掀之坠马。”因下阶叩头。上曰:“外无奏,汝无惧。”复凭之。有顷,京尹上表论,上即叱出,令杖杀焉。

这位黄?儿身份不详,但必甚低微,故虽受皇帝宠爱,亦无资格与官员争先。而唐玄宗对他始似宽宏,终归冷酷,意味着若无奏章,即事情未公开,则不妨当作无事,但既有检举,为维持朝廷体制,就必须将他处死。此事最足以体现“贱避贵”规则的严肃性。

不过,“贱避贵”规则当然有其限度,它只能解决身份高下有别者之间的问题,却不足以解决身份旗鼓相当者之间的问题。若地位同等或接近,如官僚之间无统属关系者,就易生纠纷,需要更细致的规则。

《初学记》卷第十二“御史中丞”条引东晋孙盛《魏氏春秋》:

故事:御史中丞与洛阳令相遇,则分路而行。以丞多逐捕,不欲稽留。

《王梵志诗校注》增订本上海古籍出版社 2010 年版

《魏氏春秋》专门记载曹魏时事,这个“故事”似指东汉旧制而言。论地位,东汉的洛阳令即首都的第一把手,御史中丞当在其下;但御史中丞负责纠察官僚系统,身份特殊,故特许其与洛阳令“分路而行”,即在路上相遇也不必避让。

韩愈《顺宗实录》卷一载唐顺宗时事:

贬京兆尹李实为通州长史。……实遇传御史王播于道,故事:尹与御史相遇,尹下道避。实不肯避,导骑如故,播诘让导骑者,实怒,遂奏播为三原令。廷诟之。

京兆尹即长安市长,亦如汉代的洛阳令,实权特重,故李实不但不给御史王播让道,甚至倒打一耙,让王播丢了官。但由这段记载可知,按“故事”,本来是有“尹与御史相遇,尹下道避”的惯例。

又《旧唐书·温造传》载唐文宗时事:

造性刚褊,人或激触,不顾贵势,以气凌藉。尝遇左补阙李虞于街,怒其不避,捕祗承人决脊十下。左拾遗舒元褒等上疏论之曰:“国朝故事:供奉官街中,除宰相外,无所回避。温造蔑朝廷典礼,凌陛下侍臣,恣行胸臆,曾无畏忌……前时中书舍人李虞仲与造相逢,造乃曳去引馬。知制诰崔咸与造相逢,造又捉其从人。当时缘不上闻,所以暴犯益甚……”敕曰:“宪官之职,在指佞触邪,不在行李自大;侍臣之职,在献可替否,不在道路相高。并列通班,合知名分,如闻喧竞,亦已再三,既招人言,甚损朝体。其台官与供奉官同道,听先后而行,道途即祗揖而过,其参从人则各随本官之后,少相辟避,勿言冲突……”(按:同时又见《新唐书·温造传》。又元代朱礼《汉唐事笺》后集卷二“台谏”条有云:“……元褒劾御史中丞温造恚补阙李虞不避道,其言云:遗、补虽卑,侍臣也;中丞虽高,法吏也。帝为之诏:台官、供奉官听先后行。”即援据此事)

温造不是坏官,但意气太盛,时任御史中丞,遇到级别低于他的官员不愿让道就鞭挞其随从,遂为谏官弹劾。谏官的理由之一是“国朝故事:供奉官街中,除宰相外,无所回避”,即当时有惯例,除了遇见宰相之外,其他官员之间不必让道。结果皇帝裁决,双方都不得体,以后应“听先后而行”,即依本来先后而行,互相不必让道。

当然,制度总赶不上形势,现实里必有规则不能覆盖之时,则抢先与否,谦让与否,终亦取决于个人。若官员能严于自律,主动避让,则可谓美德了。

战国时赵国的蔺相如,即可归入美德者之列。据《史记·廉颇蔺相如列传》:

相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。

蔺相如因在出使时折服秦王,论功行赏,排位反在老将廉颇之上,但他为顾全大局,不欲与廉颇交恶,故乘车相遇时总是有意避让。当然,这是他的政治家气度使然,已超出一般的礼让范畴。

《唐国史补》,明代汲古阁毛晋刻本

两汉之际的冯异可算有美德的典型了。据《后汉书·冯异传》:

异为人谦退不伐,行与诸将相逢,辄引车避道。

冯异是东汉的开国名将,排位居“云台二十八将”之七,他为人不争功,“诸将并坐论功,异常独屏树下”,故有“大树将军”之称。军功亦不争,行车先后更不在话下,难怪他每每“引车避道”了。

又唐代王梵志有诗:

逢人须敛手,避道莫前盪。

忽若相冲者,他强必自伤。

盪,即冲(参项楚《王梵志诗校注》增订本,上海古籍出版社2010年),这是告诫普通人在行路时应主动避让,免得遇上豪贵,反倒自己吃亏。

可是,像蔺相如、冯异那样的有德者毕竟是少数,有权势而自我膨胀者多矣,若相遇的双方都是一个德性,都想凭着“卑鄙者的通行证”抢先,就很容易引发冲突。一旦如此,小焉者结下私人仇怨,大焉者更触发政治灾难,史上亦不乏其例。

《汉书·霍光传》载西汉事:

宣帝自在民间,闻知霍氏尊盛日久,内不能善。光薨,上始躬亲朝政,御史大夫魏相给事中。……后两家奴争道,霍氏奴入御史府,欲蹋大夫门,御史为叩头谢,乃去。人以谓霍氏,显(按:霍光之妻霍显)等始知忧。

霍光将汉宣帝扶上皇位,位极人臣,至其身后,子侄仍各占要津;魏相跟霍光本有宿怨,而以御史大夫加“给事中”之衔,却也是皇帝特别亲近的重臣。此时霍、魏两家争道,霍家更打上门去,虽一时占了上风,却成了霍氏灭门的伏线,岂不重哉!

最有名的应数唐代杨贵妃家族的例子。《资治通鉴》卷第二百一十六记天宝十年事:

杨氏五宅夜游,与广平公主从者争西市门,杨氏奴挥鞭及公主衣,公主坠马,驸马程昌裔下扶之,亦被数鞭。公主泣诉于上,上为之杖杀杨氏奴。明日,免昌裔宫,不听朝谒。(按:同时又见《旧唐书·后妃上》《新唐书·后妃列传》《杨太真外传》上)

广平公主,又作广宁公主,唐玄宗之女。这是说杨贵妃家族与广平公主争道,杨氏家奴对公主、驸马竟也一样动粗,结果唐玄宗只是各打五十大板,明显偏帮杨氏,可见杨氏当时的气焰。可是,杨氏家族后来成了安史之乱的替罪羊,这未尝不是前因。附带说一下,苏轼诗《虢国夫人夜游图》开头几句是:

佳人自鞚玉花骢,翩如驚燕蹋飞龙。金鞭争道宝钗落,何人先入明光宫。

“金鞭争道”云云,恐怕就是由杨家与公主争道一事而来的吧。

又《资治通鉴》卷第二百五十七载唐僖宗时事:

天威都头杨守立与凤翔节度使李昌符争道,麾下相殴,帝命中使谕之,不止。是夕,宿卫皆严兵为备。己酉,昌符拥兵烧行宫,庚戌,复攻大安门。守立与昌符战于通衢,昌符兵败,帅麾下走保陇州。

天威都头所领是中央军,而凤翔节度使是地方实力派,双方争道,引发后者反叛。中央方面虽赢得了胜利,但后来击杀李昌符的李茂贞却也成了脱离朝廷节制的势力,等于是因一次争道触发了军政的瓦解。

不过,据我所知,由争道引发最大政治危机的,当数日本中古史之例。平安时代末期,大权在握的平氏家族日渐跋扈,平清盛之孙平资盛与当时的摄政(代理天皇执政的最高职官)争道时吃了亏;随后,因平清盛授意,平家对摄政做了报复,由此拉开了天皇与源氏联合对抗平氏的局面。一次意外的争道事件,竟成了平氏覆灭的开始,“变成了导致乱世的根源”(事见《平家物语》第一卷第十一节,此据郑清茂译注本,译林出版社2017年)。争道为害之烈,恐怕无逾于此了,以事涉域外,兹不详述。

以今日交通情形例之,争道抢行,实为俗事,但有意思的是,这桩俗事不仅顺理成章地影响了政治史,更出人意表地在文化史和艺术史上也留下了奇特的痕迹。

据唐李肇《唐国史补》卷上:

张旭草书得笔法,后传崔邈、颜真卿。旭言:“始吾见公主担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”(按:“公主担夫争路”一句,《太平广记》卷二百八“张旭”条、《说郛》卷二载《书断》卷三“张旭条”引《唐国史补》皆作“公主与担夫争路”)

又《新唐书·张旭传》:

旭自言,始见公主担夫争道,又闻鼓吹,而得笔法意,观倡公孙舞剑器,得其神。

张旭,即“挥毫落纸如云烟”的“草圣”,他自称因“公主担夫争路”而领悟书法妙谛,是书法史上的一大公案,历来聚讼纷纭。所谓“公主担夫争路”,就其字面来说,苏轼解为“担夫与公主争路”,黄庭坚解为“公主家担夫争道”,近人有指“公主担夫争路”的“公主”是“公出”之讹的,有将“争道”解为“争博局之道”的,还有认为是抬“担子”(轿子)的“担夫”与“行人”争路的(见陈志平《张旭悟笔因缘考辨》,《文艺研究》2014年第9期)。而照我看,“公主担夫争路”解为“公主与担夫争路”并无问题,唯就情理来说,这只行文简省,非指公主一人与担夫争道,而是指公主一行与担夫争道。

其实此案真正难解的,不是谁与谁争道的问题,而是张旭如何由争道体会书艺的问题。古今论书法史者,多将张旭所悟比附于具体的用笔技巧,如谓“公主之担夫争路时一种轻捷平衡之动作,殊与草书运笔一种寓平正于险绝之意趣相通”之类(参陈志平《张旭悟笔因缘考辨》)。但以现代观点来看,张旭的话亦真亦不尽真,不必全盘接受,即便信其为真,亦不必落实到书法的细节里。我以为,争道不过是一个触媒,真正决定性的是张旭对书艺的专注,他对于书法之道念兹在兹,精神贯注之下,事事皆能触发,处处或有会心,这才是他“得笔法之意”的关键。而由此传说,至少透露出两重意味:艺术的顿悟,不能仅于艺术本身求之,更须求之外缘,犹陆游所谓“功夫在诗外”之意,此其一;最雅之艺,亦可于最俗之事中得之,犹《庄子》所谓“道在瓦溺”之意,此其二。

这样看来,张旭这桩掌故,想必是中国交通史上最文雅的一页了。