通俗文化态度对中越青年交往意愿的影响探究

钟佰珊

(桂林理工大学公共管理与传媒学院,广西桂林 541004)

1 研究缘起

越南今乃中国近邻,古为交趾之地,中越两国自古“同文同种”,官方民间往来频繁,两国交流有着深厚的历史基础。越南作为“儒学文化圈”的一员,其在政治、经济、文化、社会生活等多领域深受儒家文化的浸润。习近平总书记在2015年访问越南的会谈中强调促进双方文化建设与交流的必要性。儒家文化在越南本土化发展以及现代文化的传播,两国文化的交流与融合展现了新的面貌,包括书籍、影视、网站在内的通俗文化随着网络技术的进步得到快速传播,从而丰富了两国的文化圈,两国青年群体的交往也越来越密切。随着“一带一路”的发展,对中越两国青年群体的通俗文化态度和交往意愿就有着重要的价值和意义。基于此,本文以通俗文化的态度为视角研究中越青年的交往意愿,探讨两者之间的关系,并对此提出相关建议。

2 研究设计

2.1 研究方法与样本概况

(1)实地研究

在阅读文献资料的基础上,本课题组设计了以文化认知为视角的访谈提纲,深入广西东兴市开展为期一星期的实地调查,与此同时获取线下问卷资料。本课题组前期通过讨论确定所要研究的问题,以访谈提纲为基础,根据实际需要进行访谈内容的调整。访谈提纲主要涉及访谈对象的基本信息、对传统文化的了解情况、对通俗文化的接触情况、对国民国家形象的看法等几个部分。本课题研究的访谈对象涉及街边摊贩、个体户以及学校社区、公安部门、人力资源与社会保障局、初创企业、跨境劳务合作管理服务中心等的相关人员。并且在多方人员的帮助下,我们直接或间接获得到了很多有效的信息,并为后期展开正式的问卷调查积累了一定的人脉。

(2)调查研究

本研究的问卷编制经历了收集相关问卷资料、编制初试问卷、专家咨询与问卷修改、问卷预调查、问卷二次修改、问卷定稿六个阶段。问卷设计了中越双语版,最终问卷以中越双语结合的形式呈现。问卷包括下面几个部分:基本的个人信息,对对方国家的传统文化的了解情况,对对方国家通俗文化的接触程度与态度,与对方青年的接触现状与方式,对对方国家与国民形象的看法,交往意愿,政策的满意度与建议。

考虑到样本获取的难度及方便性,主要通过判断抽样和滚雪球抽样的方法选取调查对象,线上和线下结合的方式发放问卷,线下问卷与实地调查同步进行。线下问卷的获取,主要通过前期调研以及后期北仑志愿者的热心帮助获得。线上问卷的发放,主要通过微信等网络通讯工具联系前期调研所积累的人脉,帮助推广发放问卷,以滚雪球的抽样方法不断获取精准调查对象。另外,我们还在北仑志愿者协会会长的支持下进入了总数近千人的微信群进行问卷发放。网络电子问卷的运用与发放,也充分说明了微信等网络通讯工具在中越两国交往中的优势。

(3)样本概况

本研究通过线下线上获取问卷数据,总获取问卷540份,有效问卷508份,有效率为94.1%。其中中国青年的男女比例约为6:4,越南的男女比例为3:7,年龄段主要集中在19-24岁,家庭经济情况多数处于一般水平。大部分的调查对象为大专及以上学历,民族为本国多数民族。具体概况详见表1。

表1 样本概况

2.2 概念界定变量与操作说明

在研究中,关于通俗文化的概念,借鉴了伯明翰学派的理论创始人阿诺德的研究方法,并采取了通俗文化的载体这一方面展开。本研究的通俗文化具体是指电视剧/电影、书籍/报纸、歌曲/音乐、各类网站对人们的文化熏陶,通俗文化的态度主要是从中越青年对通俗文化的接触情况与态度两方面来体现。

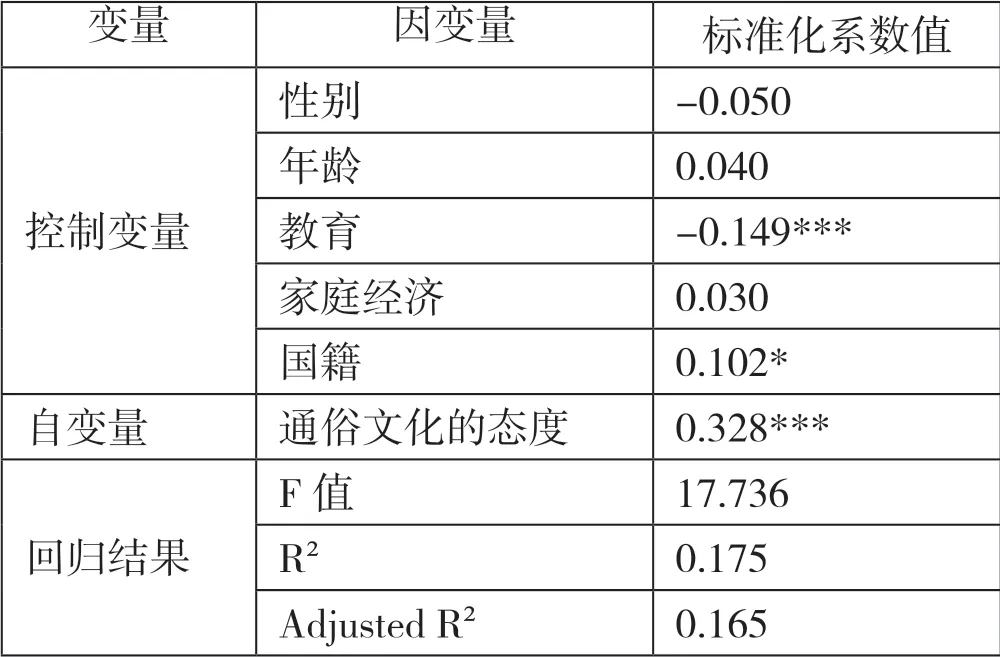

本文以通俗文化的态度作为自变量,以“是否愿意与对方打交道、是否愿意与对方有婚恋交往”两个指标合并为因变量:交往意愿,并将得分加总,分值越高表示交往意愿越强烈。本研究的控制变量为性别(虚拟变量)、年龄、教育、国籍、家庭经济状况为控制变量。并提出假设:中越青年对通俗文化的态度影响着双方青年的交往意愿,对通俗文化的态度越好双方的交往意愿越强烈。

3 研究发现

3.1 中越青年交往意愿的现状

本研究中,对于交往意愿主要通过对普通、一般性的打交道与婚恋交往的意愿来体现其整体对对方青年的交往意愿的倾向。笔者将与对方打交道与婚恋交往的意愿分别设置了四个选项,即“很不愿意、看情况、比较愿意、非常愿意”,并赋分2-5。通过分析中越青年交往意愿程度发现,中国人在与越南人交往意愿程度上选择“看情况”的选项占比最多,超过了半数,非常不愿意与非常愿意与越南人交往较少。而越南人选择“非常愿意”与中国人交往的较多,占了37.3%,其次是“看情况”,“非常不愿意”占较小比例,可以看出中越青年非常不愿意与对方交往的只是极少数的人群。

表2-1 是否愿意和对方青年交往

3.2 中越青年对对方通俗文化的了解情况

对中越青年对对方通俗文化的接触状况以及态度进行频率百分比分析,结果显示,越南青年普遍对中国的电视剧、电影、歌曲、音乐接触过很多,比例都达到了60%以上,70%甚至80%以上的越南青年喜欢中国的影视、音乐,对于书籍/报纸、各类网站,50%以上的越南青年表示接触过一点,40%接近50%表示喜欢,总体来说,大部分越南青年对中国的通俗文化接触过很多并且喜欢,只有少部分人没接触过,不喜欢;中国青年对越南通俗文化接触过很多的仅占极少部分,对越南的影视、音乐,57%左右的中国青年表示接触过一点,没接触过的占30%左右,大部分中国青年对越南通俗文化抱着说不清的态度。此外,为了更好描述中越青年对对方通俗文化的接触情况的态度的整体情况,笔者将四类形式按照中越两国分别对接触状况和态度进行得分加总,加总后分数在0-12分,中越两国青年对对方通俗文化的接触状况与态度的平均值与标准差如表2-2所示。

表2-2 中越青年对对方通俗文化的接触情况

3.3 中越青年通俗文化的态度与交往意愿分析

表3-1 中越青年国籍的调节作用回归分析(通俗文化态度)

为了更清楚地了解中越青年国籍因素的调节作用,分别以中越青年的交往意愿为因变量,双方青年对对方国家通俗文化的态度为自变量,性别、年龄、教育、国籍、家庭经济作为控制变量,建立线性回归模型,结果如表3-1所示,将得出的自变量回归系数值进行分析。根据表中数据与访谈资料,中越青年国籍因素在通俗文化的态度对交往意愿中存在调节作用,在国籍差异的青年群体上,青年群体关于通俗文化的态度对交往意愿的影响是不同的,因此,笔者在此建立将国籍因素拆分,结果如表3-2所示。

在控制性别、年龄、教育、家庭经济因素一致的前提下发现,通俗文化的态度对越南青年的交往意愿的产生正向影响更大,越南青年在通俗文化态度上的交往意愿更敏感(越β=0.487,p<0.001;中β=0.324,p<0.001)。由此,确证通俗文化的态度对中越青年的交往意愿的影响存在一定的条件性,这也为我们制定关于促进中越青年交往政策和措施提供了一定的思路。

表3-2 中越青年交往意愿的调节分析(国籍)

4 结论与建议

在中越两国愈发注重中越文化交流的背景下,中越青年的往来愈发密切。通俗文化得益于较为发达的网络得以快速传播,丰富并加快了中越青年对通俗文化的了解。研究发现:一、总体上,越南青年对中国通俗文化的了解更高且态度更好,而中国与此相反。二、中越青年对对方通俗文化越了解则对对方通俗文化态度越好,在良好的态度基础之上更愿意与对方交往。这正与我们的研究假设一致:对通俗文化的态度影响着中越青年的交往意愿,且对通俗文化的态度越好则双方交往意愿则更强烈。对通俗文化的态度与交往意愿呈现正相关的关系。书籍、网络、歌曲、影视是通俗文化的缩影,体现着通俗文化在青年群体中的影响和被接纳程度,满足双方对对方的了解与交往,从而促进个人的发展。对此提出以下两点建议:

第一、继续加大现代网络媒体的使用,加强双方青年对对方通俗文化的了解。对对方通俗文化的态度需要建立在了解的基础上,而网络作为传播媒介可以有效缩短通俗文化的交流和传播的时间,改善双方青年因不了解对方文化而对对方有较低交往意愿的现象。同时利用双边推进跨境旅游合作的契机,融合网络媒体的元素,加大加深双方青年交往。

第二、建立通俗文化交流圈。通俗文化反映时代发展,与时代发展密切相关,与生活高度融合。促进通俗文化的交流与传播,可以增进双方青年的交往。

5 反思

在本研究中,我们将通俗文化的态度作为自变量研究中越青年的交往意愿,容易忽视其他相关因素对交往意愿的影响。现实中,交往意愿的影响是受各综合因素的影响。本文仅根据研究目的控制了一些基本因素,所纳入的变量可能并不全面,交往意愿与教育、经济的内在性问题未被考虑,对通俗文化的态度对交往意愿的影响有待进一步的探索。