2019年淮北粮食作物产量创历史极值原因探讨

张世杰 王海燕 孙影

摘 要:2019年是淮北地区粮食作物大丰收的一年,1季和2季产量均创历史最高水平。该文简述了淮北地区粮食作物栽培管理模式及气候特点,从栽培管理措施、气候条件、病虫草害发生等方面分析了淮北地区2019年1年2季粮食作物实现高产的主要原因,并提出了进一步提高栽培管理水平的对策建议,以期挖掘粮食增产潜力,保持高产、稳产。

关键词:淮北;粮食作物;产量;历史极值;栽培管理

中图分类号 F323文献标识码 A文章编号 1007-7731(2020)06-0034-02

淮北地区常年接茬种植冬小麦、夏玉米,是全国重要的商品粮生产基地和优质小麦生产基地,当地小麦面粉的蛋白质含量高,是北方人民面食的优良加工原料。由于地理位置和气候特点的原因,小麦赤霉病常年轻发生,玉米霉变率低,小麦、玉米均是安全食品原料。2019年淮北地区1年2季粮食作物大丰收,其中,全区冬小麦平均单产7230kg/hm2,夏玉米平均单产8550kg/hm2,全年粮食单产15780kg/hm2,居当地有农事记录以来的最高产量,创历史极值。

1 淮北粮食作物栽培制度及管理模式

1.1 冬小麦 旋耕或翻耕播种,前茬玉米秸秆全量还田。播种前,施用小麦专用肥750~900kg/hm2,小麦播期为10月上中旬,播种量在150~225kg/hm2。一般喷施3~4遍农药:第1遍:小麦播种前用杀虫剂拌种或杀虫剂、杀菌剂拌种;第2遍:冬前或春季化学除草;第3遍:小麦返青期杀虫(麦蜘蛛、苗蚜)杀菌(纹枯病等土传病害);第4遍:小麦齐穗后杀虫(穗蚜)杀菌(赤霉病、白粉病、锈病)。

1.2 夏玉米 免耕贴茬种肥同播,前茬小麦秸秆全量还田,施用玉米专用肥600~750kg/hm2。一般噴施3遍农药:第1遍:玉米苗期化学除草,第2遍:玉米苗期杀虫(地老虎、粘虫),第3遍:玉米大喇叭口期或穗期杀虫(玉米螟、棉铃虫、桃蛀螟)或杀虫杀菌(大小斑病、叶锈病、弯孢霉叶斑病)。

2 气候特点

淮北地区属暧温带半湿润季风气候,四季分明、雨量适中,春季回暖快,天气多变,夏季炎热多雨,光热水同季,秋季雨水偏少,常有秋旱发生,冬季寒冷,雨雪稀少。全年平均气温14.6℃,降水量818.6mm,日照时数2147.3h,无霜期209d,气候资源丰富,适合小麦、玉米等农作物生长。由于气候的过渡性和资源的变异性,常发生旱、涝、低温阴雨、冰雹、大风、霜冻等自然灾害。

3 2019年粮食作物生长情况

3.1 冬小麦 群体偏大,长势健壮,苗情良好,单产普遍接近或超过7500kg/hm2。病虫草总体中等发生,其中,杂草、穗蚜偏重发生,纹枯病等土传病害中等发生,白粉病、麦蜘蛛偏轻发生,赤霉病、锈病、全蚀病、地下害虫轻发生。

3.2 夏玉米 群体适中,株高偏低,长势健壮,授粉良好,灌浆充分,活棵成熟,单产普遍接近或超过9000kg/hm2。病虫草总体偏轻发生,其中危害穗部的3代玉米螟、4代棉铃虫和地下害虫中等发生,杂草偏轻发生,褐斑病、大斑病、小斑病、弯孢霉叶斑病、南方锈病等轻发生。

4 粮食高产原因分析

4.1 栽培管理措施得当

4.1.1 秸秆全量还田,土壤有机质、速效钾含量增加 受农村劳动力缺乏、喂养牲畜户减少等因素的影响,淮北地区粮食作物较少施用有机肥,但土壤有机质和速效钾含量仍有不同程度的上升。据萧县土肥站作土壤肥力定点监测结果显示,2008—2019年土壤有机质由16.4g/kg提高到17.8g/kg,速效钾由114.0mg/kg提高到165.0mg/kg,这得益于近10年作物秸秆2季还田。

4.1.2 施用高氮配方复合肥,配比合理 施用小麦、玉米专用配方肥,2种肥料的氮磷钾配比相近,均为高氮(25%~30%)、中磷(12%~18%)、低钾(8%~10%)复合肥,基本符合淮北土壤缺氮、中磷、富钾的现实。高氮肥能加速秸秆腐熟,且成本相对较低,既合理又节本。

4.1.3 种植密度合理 在作物秸秆1年2季还田且土壤大多旋耕的情况下,考虑到秸秆还田量大且土壤耕层浅的实际情况,小麦播种量较理论播量增加45~75kg/hm2;种植的玉米品种绝大多数是密植小穗型品种,要求播种密度在67500~75000株/hm2。而当地玉米播种密度普遍为行距60cm、株距25cm,折合种植密度66705株/hm2。

4.1.4 病虫草害防控及时科学 小麦拌种防治地下害虫率在98%左右,拌种预防土传病害率在50%左右。其中,拌种防治地下害虫和预防蚜虫、土传病害率在30%左右;小麦、玉米施用除草剂率均在90%左右;小麦生育后期“一喷三防”(防蚜虫、赤霉病、白粉病和锈病)率在98%左右。小麦、玉米病虫草害的防治时间、防治次数和防治技术科学,总体防治科学率在85%以上。

4.2 气候条件基本适宜

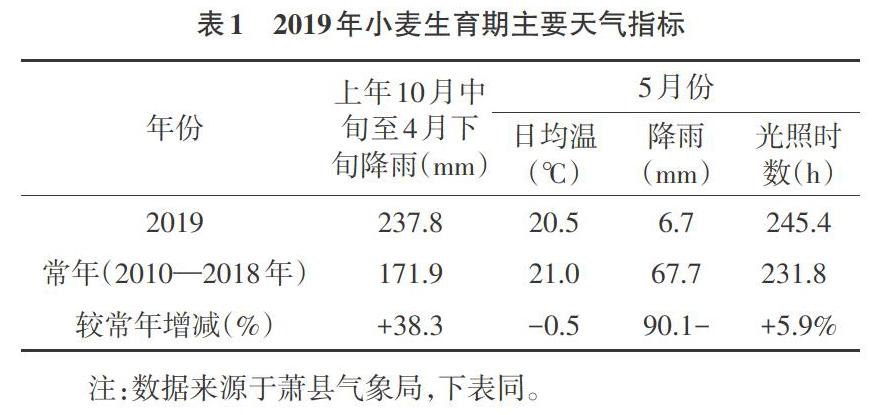

4.2.1 小麦生育期内降雨多、分布均匀,冬前气温偏高,冬季气温偏低,春季气温稳步回升,灌浆期气温低 小麦有效生育期内(2018年10月中旬至2019年4月下旬)降雨多,打破了常年限制当地小麦高产的水分因素,且降雨分布较均匀;冬前、冬季、春季气温利于小麦群体形成和生长;灌浆期(5月份)气温低,利于小麦灌浆,籽粒饱满。小麦生育期主要天气指标见表1。

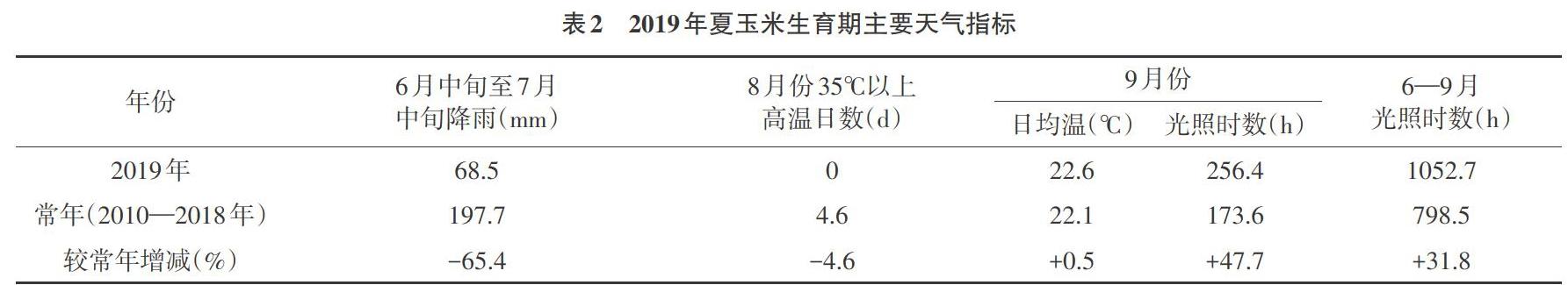

4.2.2 玉米生育前期降雨少,授粉期无高温天气,后期晴朗、气温偏高,整个生育期光照充足 受6月中旬至7月中旬干旱少雨影响,玉米株高普遍较常年降低20~50cm,同时,根系发达,玉米生长后期无倒伏现象;8月份无35℃以上高温天气,夏玉米扬花授粉好,无常年影响玉米产量的缺粒、秃顶现象;9月份天气晴热、光照充足;6—9月光照充足,有利于夏玉米生长和灌浆。夏玉米生育期主要天气指标见表2。

4.3 病虫草害发生轻于常年

4.3.1 小麦病虫草中等发生,轻于常年1级 小麦生育后期(5月份)降雨少、天气晴朗、气温低,后期叶部病害白粉病、锈病和穗部病害赤霉病的发生程度明显轻于常年。由于叶部病害轻,加之5月份气温偏低,小麦叶片保持绿色的时间长,制造出的光合产物多。

4.3.2 玉米病虫草偏轻发生,轻于常年1级 9月份天气晴热、光照充足,玉米中后期病害纹枯病、大斑病、小斑病、弯孢霉叶斑病、南方锈病等显著轻于常年,多种叶部病害轻发。玉米叶片保持绿色时间长,制造出的光合产物多,青棵成熟,9月底、10月初玉米苞叶已经发黄,棒三叶还保持绿色。

5 进一步提升栽培管理水平的对策建议

综上所述,2019年全年2季粮食作物大丰收得益于栽培管理措施得当和气候条件适宜、病虫草害轻发等因素,但仍存在栽培管理措施不科学的问题,从而制约了产量的进一步提高。鉴于当地常发生旱、涝、低温阴雨等自然灾害,为提高应对自然灾害能力,推广科学的栽培管理技术,进一步挖掘粮食增产潜力,保持高产、稳产,本文现提出以下几点对策建议:

5.1 加强农田水利基础设施建设 加速土地流转,打破一家一户小面积耕种的局面,统一建设旱涝保收的排灌系统,平整土地,“三沟”配套,推广节水灌溉(管道喷灌和地下滴灌等)技术。

5.2 土壤深耕或深耕结合深松 在当前土壤浅旋耕10~15cm的基础上,逐年加深耕层至20~40cm,彻底打破犁底层后每2~3年深耕1次或深耕结合深松。

5.3 增施有机肥和微生物肥 在当前厩肥缺乏的情况下,提倡施用堆肥、沤肥、厨余肥料、绿肥、草木灰及微生物肥等,或者施用商品有机肥,以改变全部依赖施用无机肥和作物秸秆全部还田的现状。

5.4 作物秸秆减量还田 据相关研究,小麦、玉米粮食作物产量与其秸秆产量比分别为1∶1.1和1∶1.2,在小麦、玉米单产7500kg/hm2的情况下,秸秆产量分别为8250kg/hm2、9000kg/hm2,而淮北地区秸秆还田量以5250~6000kg/hm2为宜;秸秆还田还要求配合施用秸秆腐熟剂、土壤深耕、施用高氮肥和水源充分(生育期内保障充分水分供应)等技术措施和设施环境。

5.5 推进土地托管服务和无人机飞防 当前,种田农民普遍年龄偏大、文化程度偏低,已成为了制约农业科技推广、作物产量进一步提高以及粮食可持续生产的主要限制因素。因此,提倡大力推进土地托管服务和农作物病虫草害使用无人机进行飞防。2019年,淮北地区大宗粮食作物,尤其在小麦赤霉病预防和玉米穗期病虫害防治方面已经有了较大的突破,顯示出了科技的力量和病虫害防治的时效性,技术人员顺势助推,定会加速普及。

(责编:张宏民)