“4+7”药品招标的反思

李闻涓,李 慧,陈 颖,侯宁宁,罗兴洪

(江苏先声药业有限公司,转化医学与创新药物国家重点实验室,南京 210042)

2018年12月7日,上海阳光招标采购网公示了“4+7”城市药品集中采购的招标结果,有25个药品中标。与2017年同种药品最低采购价相比,中标药品价格平均降幅为52%,最高降幅达96%。2019年9月24日,参加国家组织药品集中采购和使用试点扩围的省份及新疆生产建设兵团在上海开展联合招采,并产生拟中选结果,“4+7”试点范围扩大到全国。业内业外对“4+7”招标和“4+7”扩围招标反响很大,本文对此进行一些研究与反思。

1 药品招标采购模式

1.1 近20年药品招标模式的探索

为了解决“看病贵”问题,我国于2000年开始探索通过药品招标降低药价的模式,并于2001年底开始在全国范围内推广药品招标的形式。经过近20年的不断摸索、创新、发展和完善,形成了多种药品招标采购模式。① 竞价模式:宣威模式率先提出“竞价采购,统一配送”改革方案,竞价可降低药品价格的尝试陆续被各地接受。② 询价模式:宁波率先在药品采购中应用询价采购模式,最低投标价作为中标取向,采用网上统一结算。③ 双标模式:随着社区和新农合药品集中采购的试点,改变原有单一产品投标的现状,取而代之为打包投标,并通过双标、收支两条线、零差价、统一配送、定点生产等手段加以完善。④ 采集模式:2006年前全国各地均采用传统的集中采购,以海南会议确定的模式为基础,以市场为主导,《医疗机构药品集中招标采购工作规范(试行)》(卫规财发〔2001〕308号)、《关于进一步规范医疗机构药品集中招标采购的若干规定通知》(卫规财发[2004]320号)和《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办发〔2015〕7号)对招标进行了详细的规范。该模式的框架和制度对其他模式产生了深远的影响。⑤ 挂网模式:在四川挂网模式基础上发展而来,是以网上限价为主的采购模式。该模式实现了全省统一挂网、统一限价。先后有20多个省均参考此模式进行改造和完善,广东模式和河南模式是这种模式的代表。⑥ 统一模式:以宁夏的三统一模式为代表的政府主导的采购模式,是在海南模式和挂网模式基础上的一种变化。模式的重点不在于有几个统一,而在于药品集中采购的成果,即:统一招标、统一价格、统一配送、统一使用、统一结算等。⑦ 统筹模式:以总后的统筹采购为代表,将系统或区域的药品需求进行统筹,集中需求、统一采购、统一配送、现款现货、网上结算和交易。随着模式的丰富和发展,全国性的集中采购已具可行性。⑧ 双信封模式:安徽省2010年首创,招标分技术标和商务标,以两个信封投标,最低价中标。⑨ 药交所模式:广东和重庆探索了两种不同的模式,均得到政府肯定。平台的功能定位成为一种发展趋势。⑩ GPO模式:上海首创,深圳推广,采用市场竞争机制,实行价格保密原则。即生产企业在GPO 平台内保密议价、带量采购,一般独家中标,采购价格也因此而下降。分类采购模式:用量大的产品进行双信封竞价采购;用量小、妇儿药、低价药等产品实行直接挂网模式,一般以全国最低价挂网。带量采购模式:以国家组织的药品集中采购品集中采为代表,通过带量采购、量价挂钩,实现原研药和仿制药充分竞争,预先约定采购量,最低价中标,药品采购、使用、医保支付、货款结算等配套措施衔接。

1.2 “4+7招标”模式

我国于2018年3月成立国家医疗保障局,负责医疗保障、医保目录调整和药品招标采购等相关工作,推动医疗、医保、医药三医联动改革,并于2018年9月推出了“推出4+7”药品采购模式。

1.2.1“4+7”药品招标采购

经中央全国深化改革委员会同意,2018年11月15日,国家医疗保障局通过上海阳光医药采购网发布《4+7城市药品集中采购文件》,选择通过一致性评价的31个药品进行招标试点[1],试点范围为北京、天津、上海、重庆4个直辖市和沈阳,大连、厦门、广州、深圳、成都、西安等分别位于东、南、西、北、中的11个城市,按照“带量采购,以量换价”的原则进行采购工作,以量换价,采购不区分质量层次,以最低价独家中标。2018年12月6日,国家组织31种药品带量采购报价正式开始。12月7日,《4+7城市药品集中采购拟中选结果公示》显示拟中选品种降价幅度超预期,医药股应声下跌,12月17日带量采购中选名单最终公示执行。“4+7”药品招标采购的主要特点是:国家统一采购,量价挂钩,医保支付,最低价独家品种中标,参与招标的药品是通过一致性评价的药品。

1.2.2“4+7”采购的推广

2019年4月1日,“4+7”试点全面落地实施后,总体运行平稳。国家在试点的基础上,组织相关地区形成联盟,依法合规开展跨区域联盟药品集中带量采购。联盟地区包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含新疆生产建设兵团)等[2]除“4+7”以外的所有省市,意味着国家组织的药品招标在全国推广执行。本次联盟采购共涉及77家企业,产生中选企业45家,中选产品60个。与联盟地区2018年最低采购价相比,中选价平均降幅为59%;与“4+7”试点中选价格水平相比,平均降幅为25%[3]。由国家层面主导的药品带量采购,标志着我国药品集中采购进入新阶段,药品采购模式进入新的时代。

2 “4+7”招标的反思

2.1 与药品一致性评价政策导向的关系

根据国家发展和改革委员会规定,化合物专利过期(包括行政保护期结束)的专利药品和同类药品(未能申请中国专利保护,但在国内首次上市的药品)共同构成“原研制类”药品,并被国家发展和改革委员会价格司列为“单独定价药品”。在以前的招标模式中,“原研制类”和“单独定价药品”可以单独归为一个质量层次,不参与竞价招标,价格居高不下。对于相同产品,原研药价格是仿制药的10倍甚至100倍,如表1所示。

表1 头孢曲松中标情况表 元

为了证明仿制药的质量和疗效是否与原研药一致,国家提出对2007年修订的《药品注册管理办法》施行前批准的仿制药,分期分批与被仿制药(原研药)进行质量一致性评价,旨在提高药品质量,对原研药物进行临床替代。国内企业则希望通过一致性评价后,药品价格有所提高。但出乎行业所料的是,通过了一致性评价的药品,在“4+7”招标过程中,药品的价格不仅没有升,反而平均降幅达53%,在后续的联盟招标中再下降25%。

2.2 招标降价是否能解决“看病贵”的难题

2.2.1医疗费用逐年升高

我国药品集中招标采购实施近20年来,为了最大限度地降低药品价格,减少药品费用,解决“看病贵”的问题,先后探索实行了14种药品招标模式,以市、省和联盟的方式都进行过招标,招标期限一般是一年一招,一年一降。资料显示每次招标后,各省均宣称为患者节省了30~60亿元不等的药品费用[4-5]。实际上,药品的价格确实大幅降低,但医疗经费未见减少。表2和表3为我国近10年医疗费用的变化情况[6]。

表2 医院门诊患者人均医药费用

表3 医院住院患者人均医药费用

由表2和表3可知,住院患者的人均药品费用近2年略有下降,门诊患者人均药品费用却呈上升趋势,但近10年无论是门诊还是住院患者的医疗费用均呈上升趋势,说明降低药品的价格,并不能解决看病贵的问题。

2.2.2我国卫生费用占GDP的比例逐年升高

医改前,我国卫生费用的支出占GDP的3.5%左右。医改10多年后,2018年我国卫生费用支出占GDP的6.4%。 由图1可知,我国卫生费用支出占GDP的比例呈逐年上升趋势。

图1 医疗费用占GDP的比例

2.2.3不能完全解决“看病贵”问题的原因分析

2.2.3.1 药品费用并未降低 医疗费用包括挂号费、检查费、治疗费、药品费用等,其中药品费用由药品种类、数量和价格决定。药品价格并非影响药品费用的唯一因素,还需控制药品数量、种类和高价药比例。

2.2.3.2 检查费用增加 在医改之前,2000年我国药占比即药品费用占医疗费用的比例约为60%[7]。国家为了解决“看病贵”的问题,严控药占比。目前,我国医院的药占比约为30%,其他70%左右是检查费及其他费用[6]。

因此,只是降低药品的价格并不能解决“看病贵”的问题。

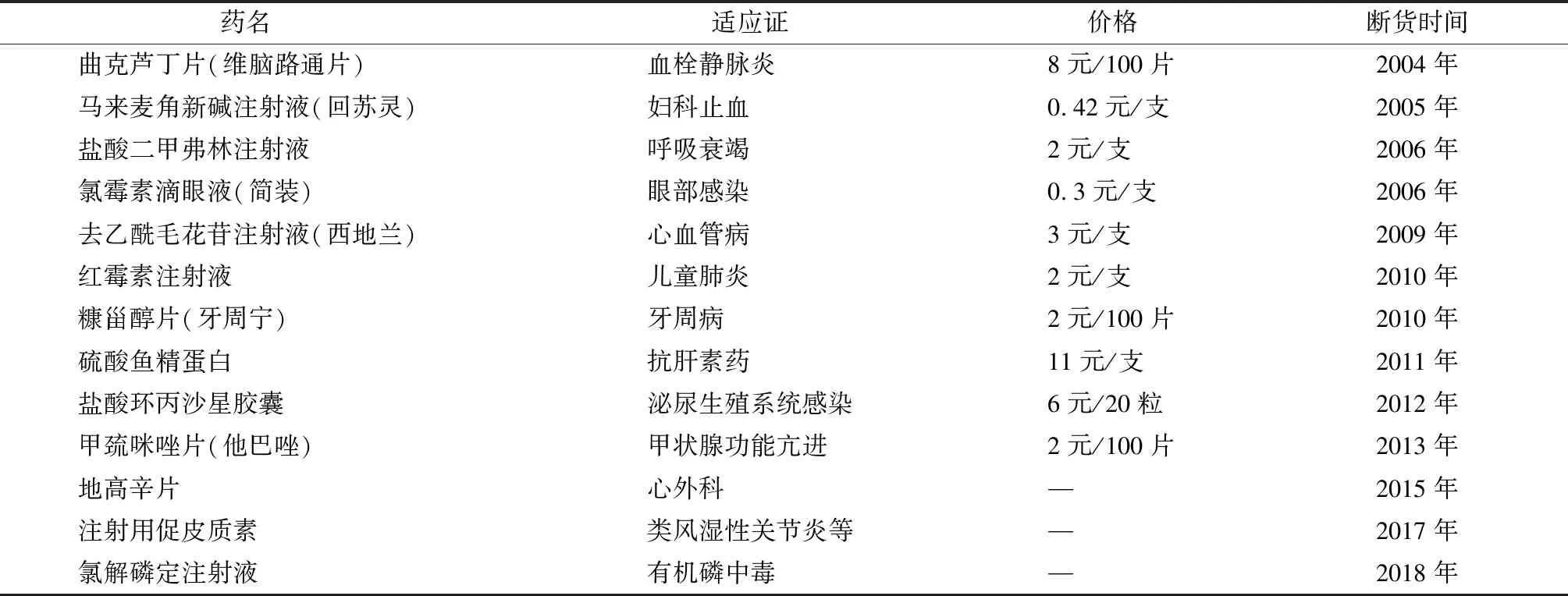

2.3 廉价好药短缺

由于药品价格太低,企业无利可图,因此有很多廉价的传统常用药正在临床上消失。一项对北京、天津、上海、重庆、沈阳、杭州、广州、西安、呼和浩特、西宁、乌鲁木齐、保定12个城市42家三甲医院临床用药情况的调查显示,廉价药短缺种类高达342种,有211种供货缺口,其中10元以下的130种,占38%,有131种长期断货[8]。由表4可知,一些廉价的市场必需药品正在消失,给临床用药带来了不便。

表4 近年断货药品统计表

西地兰是一种快速强心药,每支约3元。2009年,西地兰开始缺货。医院开始用200元/针的米力农注射液替代[9]。

2011年,心脏外科手术中常用的“救心药”鱼精蛋白在全国范围内出现断供的紧张局面。鱼精蛋白的价格约为11元/支,与企业生产成本上升的实际情况不符,导致货源紧张,医院不得不让紧急抢救的患者先用。有的患者家属用原价300倍的价格,私下采购鱼精蛋白[10]。

放线菌素D是一种主要用于治疗儿童常见的恶性实体瘤(如肾母细胞瘤等)的化疗药物。在WHO发布的部分实体肿瘤诊疗指南中,放线菌素D被列为首选化疗方案。这种临床急需的肿瘤化疗药是廉价的“救命药”,每支仅数十元。然而,近年招标后,放线菌素D价格过低,频频断货,许多急需治疗的患者无药可用,或者被迫选择一支近6000元的替代药[11]。

注射用促皮质素正常零售价为7.9元/盒,但“黄牛”的售价超过4000元/盒。由于药品本身的稀缺性,即使如此“天价”,仍然一盒难求。

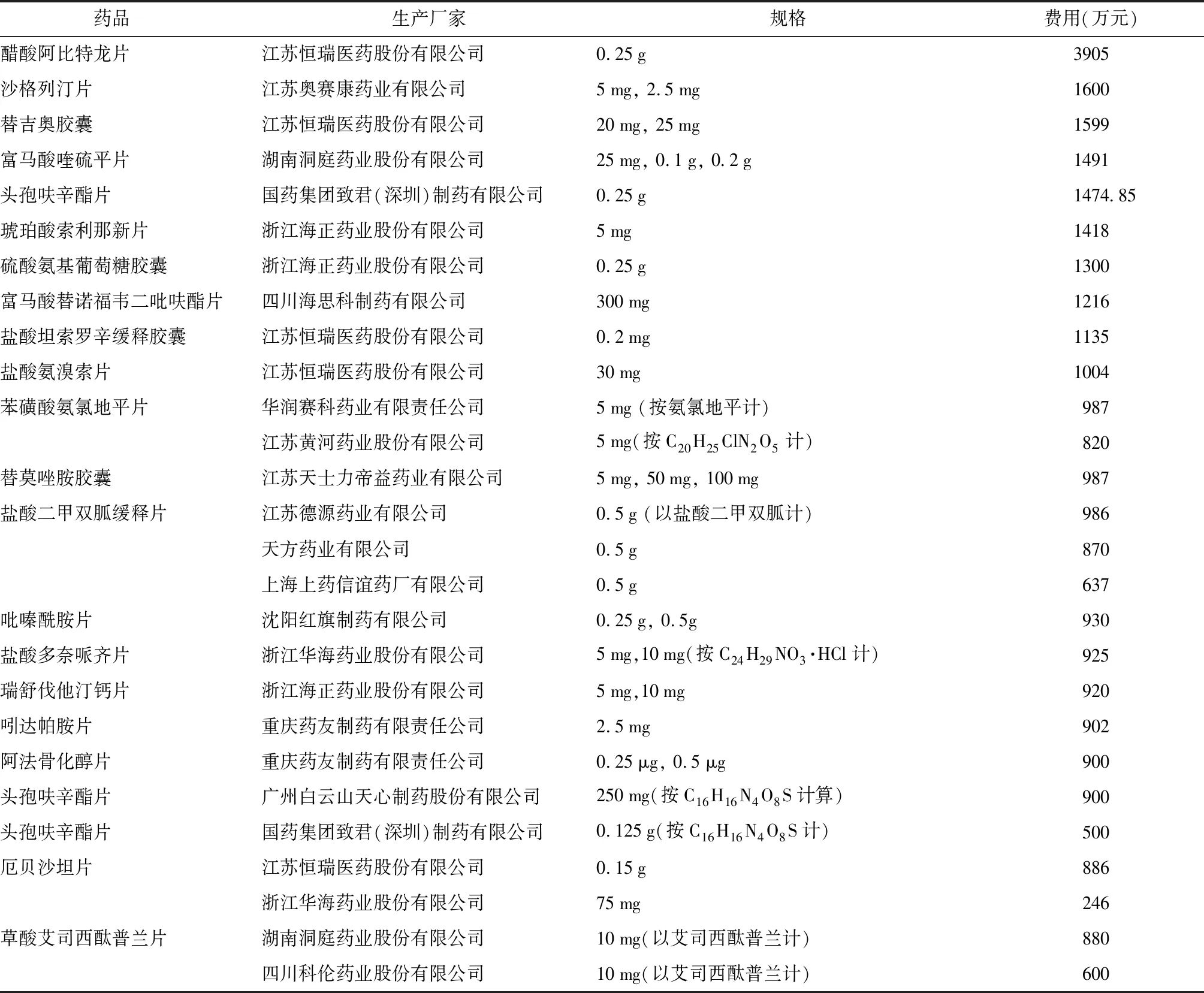

2.4 一致性评价花费巨大

根据工艺的难易程度和是否需要做生物等效性试验的不同,每个药品做一致性评价的费用也不一样。由表5可知,一致性评价费用最高花费近4000万元人民币,最低花费约150万元人民币,平均费用约为760万元人民币[12]。截至2019年8月底,我国共有1275个品种申报了一致性评价[13],有315个药品通过一致性评价[14]。按每个品规一致性评价花费860万元人民币计算,1275个品规需要花费96.9亿元人民币。

表5 目前通过药品一致性评价所需要的费用

(续表)

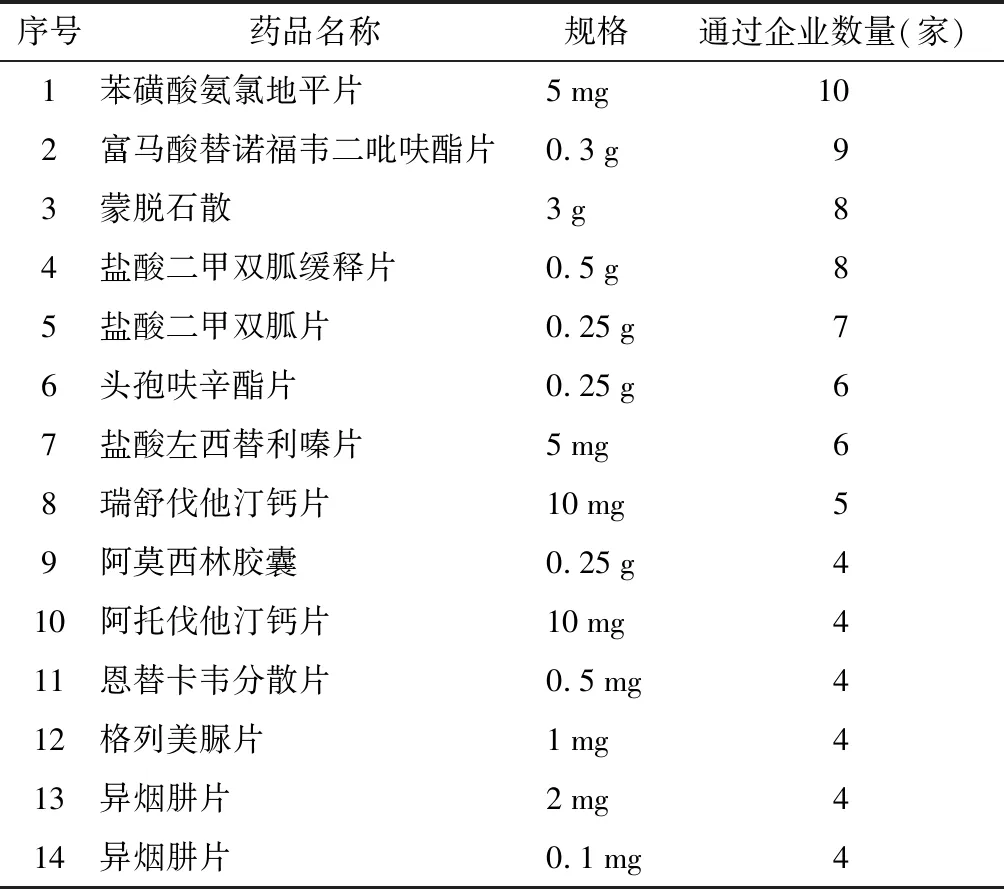

2.5 社会资源利用不合理

在“4+7”招标过程中,每个品种均是独家招标。在“4+7”扩围招标时,考虑到中国幅员辽阔,每个品种可以有3家企业中标,并由中标的3家企业轮流选择供货的省(市)。截至2019年8月底,多个品种有10家或9家企业通过一致性评价[14]。由表6可知,目前有14个品规有4家以上的企业通过了一致性评价,按规定每个品规只能有3家企业中标,这导致有41个品规投入巨资通过了一致性评价,但不能上市销售,这41个品规做一致性评价大约需要花费31 160万元人民币,这是对社会资源的一种浪费。

表6 截止2019年8月底通过一致性评价的企业数

3 建议

3.1 与《发改委定价范围内的低价药品目录》政策衔接

国家发展和改革委员会于2014年发布了《发改委定价范围内的低价药品目录》,对于日治疗费用低于3元的化学药和日治疗费用低于5元的中成药,国家不再定价,企业自主定价[15];各省招标时,对于低价药目录的品种也不招标,而是直接挂网销售。

而此次“4+7”招标及“4+7”扩围招标中,许多药品的日治疗费用远远低于3元,苯磺酸氨氯地平等品种日治疗费用甚至低于0.3元,这与国家发展和改革委员会颁布的低价药品政策不一致,招标部门应该考虑国家政策的延续性。

3.2 开展低价药社会平均生产成本调查

每次招标,因入围企业数量有限,企业可能会恶性竞价。以前,药品价格是以元为单位,现在是以“分”、甚至以“厘”为单位,出现了每片0.058元的苯磺酸氨氯地平片(见表7)。但是,如前分析,招标降价并不能完全解决“看病贵”的问题。对于低价格的药品,建议国家组织进行社会平均生产成本的调研;对于接近或低于平均生产成本的药品,给予挂网销售而不参与招标。

表7 “4+7”扩围招标最低价格表

3.3 增加每个品规中标企业数

中国幅员辽阔,患者数多,药品的市场需求量大。每种药品只选3家企业中标,每家企业平均要供应10个省(市)的药品,药品可及性存在一定问题。中标后,有的企业现有的生产线不能满足市场需求,需新购设备,新建生产线,以满足临床需求。但如果下一标没有中标,有可能造成新增设备的浪费。因此,建议每个品种允许3~5家企业中标。

3.4 对于低于3家企业通过一致性评价的药品由各省组织招标

截至2019年8月底,我国约有130个品规的药品只有一家企业通过一致性评价,有58个品种有两家企业通过一致性评价[14]。根据现有国家招标政策规定,药品如果没有3家以上的企业通过一致性评价,则不得参与招标。这会导致只有两家或一家企业通过一致性评价的品种,不能参与招标,只能去其他企业进行竞价,这对于投巨资率先通过一致性评价的企业有失公平。建议对于低于3家企业通过一致性评价的药品,由各省组织招标。

3.5 参与招标企业应理性应对

3.5.1研究好招标政策

企业在招标时,一定要仔细研究相关招标政策,如可以有几家企业中标、如何报价、如何选择中标供货区域等。只有熟悉相关政策,才能制定出合理的投标方案。如允许3家企业中标,该品种如果只有3家企业参与招标,那不需要大幅降价,也可以中标。

3.5.2理性报价

在投标报价时,首先要测算好品种的生产成本、管理成本、物流成本和必要的销售成本,加上适当的利润、税收,产生最终报价。不能为了抢占市场、打倒竞争对手,而不考虑药品的成本,恶性竞争,盲目报价。

3.5.3确保产品质量

产品质量是企业的生命力,无论投标价格如何,一定要按通过一致性评价的工艺生产,严格质量管理,确保产品的高质量,确保产品临床用药的安全、有效。只有质量才能赢得市场、赢得客户、赢得未来。