从生态贫困到绿色小康

——生态脆弱区的乡村振兴之路

陈阿江 闫春华

一、导 言

2018年秋冬笔者在陕甘宁晋蒙等多省区实地考察,发现沿长城一线的农牧交错地带林草植被已有了较好的恢复,生计状态也比预期的要好。这与人们已有的“生态环境恶劣、民众贫困”印象有比较大的反差。在几次出入毛乌素沙漠时笔者发现,一方面因大量的沙地被禁牧休牧,沙地植被逐渐恢复;另一方面,少量的耕地被高强度开发后提供了高产出的作物。这一相对宏观的观察思考与笔者在科尔沁地区的研究似乎可以对接起来,这促使笔者进一步深入研究农牧交错地带的生态与发展议题。

大致沿着400毫米等降水量线,中国可以分为西北游牧和东南农耕两个地区,而长城(包括秦长城、汉长城和明长城)恰好是农牧交错的分界线,沿线是生态脆弱区。农牧交错生态脆弱区,具体指北起大兴安岭西麓呼伦贝尔,经内蒙古东南、冀北、晋北,直到陕北、鄂尔多斯高原,是中国半湿润农区与干旱、半干旱牧区接壤的、基本上沿着400毫米等降水量线及向外延伸的过渡地带。因为是两种不同类型生态系统的交界过渡区域,农牧交错带对各个生态因子的变化极为敏感,具有典型的生态脆弱特性,主要表现为波动性强、敏感性高、适应性低和灾变性多等方面①孙武:《人地关系与脆弱带的研究》,《中国沙漠》1995年第4期。。不难看出,农牧交错生态脆弱区(以下简称“生态脆弱区”)的乡村发展,最主要和最基本的问题是生态问题。相关研究也显示,中国脆弱生态环境与贫困之间有一定的相关性。特别是在地理区位、交通条件等较差的西部地区,脆弱生态环境与贫困之间高度相关,二者几乎为因果关系②赵跃龙、刘燕华:《中国脆弱生态环境分布及其与贫困的关系》,《人文地理》1996年第2期。。

生态脆弱区的贫困问题是生态、经济与社会的综合性问题。1987年,世界环境委员会对撒哈拉以南地区的相关研究表明,没有其他任何一个地区更悲惨地承受着这种由贫困引致的环境退化的恶性循环痛苦,而环境退化又进一步导致了贫困③[英]戴维·皮尔斯、杰瑞米·沃福德:《世界无末日——经济学·环境与可持续发展》,张世秋等译,北京:中国财政经济出版社,1996年,第313页。。几乎在同一时期,费孝通在内蒙古赤峰地区进行考察时也关注到了当地的生态失衡影响了地区经济发展。他认为当地生态失衡主要源于“四滥”行为,即滥砍、滥牧、滥垦和滥采。滥砍:森林的砍伐量远远大于其生长量;滥牧:草场的载畜量超过其合理范围的承受能力,超载放牧现象十分严重;滥垦:移民开荒耕种、广种薄收,陷入“越垦越穷、越穷越垦”的恶性循环;滥采:燃料短缺促使人们砍树刨根、乱挖乱采药材等①费孝通:《费孝通文集》(第9卷),北京:群言出版社,1999年,第496-497页。。随后,费孝通在甘肃定西地区考察时也同样注意到了植被破坏、水土严重流失等生态环境的恶化是地区贫困显而易见的原因②费孝通:《费孝通文集》(第10卷),北京:群言出版社,1999年,第157-158页。。马戎等人更是直接地指出,中国北部和西北部许多贫困地区之所以贫困,非常重要的一个原因就是当地的生态环境遭到严重破坏,导致自然资源匮乏,当地经济因此陷入恶性循环;为了维持生计加大利用自然资源的力度,生态的进一步恶化又导致减产和贫困③潘乃谷、周星主编:《多民族地区:资源、贫困与发展》,天津:天津人民出版社,1995年,第2页。。

从整体上来看,中国贫困地区普遍面临着产业发展水平低、乡村发展动力不足、生态环境问题突出等问题。对此,学者们也尝试提出一些解决策略。如赵曦在系统分析中国西部贫困地区可持续发展面临困难的基础上,提出了创新扶贫制度、控制人口数量与提高人力资本投资水平、推进生态治理、强化社会服务等战略措施④赵曦:《中国西部贫困地区可持续发展研究》,《中国人口·资源与环境》2001年第1期。。义旭东⑤义旭东、徐邓耀:《生态-经济重建:西部贫困山区可持续发展之路》,《青海社会科学》2002年第6期。、曹明明⑥曹明明:《西部贫困地区可持续发展的模式初探》,《人文地理》2002年第4期。、高云虹⑦高云虹:《我国西部贫困农村可持续发展研究》,《经济问题探讨》2006年第12期。等人也从政策扶持、生态治理、社会保障等层面提出了西部地区可持续发展的对策。陈润羊等人基于西部地区的新农村建设问题,探讨了乡村建设中该如何正确处理经济发展与环境保护关系的可行途径与模式,提出了整体上以“环境优先”为目标,以农村城镇化、重点区域、关键产业、农村空间“四位一体”协同推进的发展模式⑧陈润羊:《西部地区新农村建设中环境经济协同模式研究》,北京:经济科学出版社,2018年。。

综上所述,关于贫困地区该如何实现乡村绿色发展的问题,学者们大都从政治、经济、生态、社会等宏观层面提出了相关的解决策略,具有一定的价值,但总体而言缺乏针对性。对此,本文从相对宏观与微观相结合的层面入手,以科尔沁沙地这一典型生态脆弱区为例,采用经验研究与文献研究相结合的方法,分析这一地区贫困问题的生态根源,进而探讨该地区是如何突破“生态恶性循环”,并重新建立起“生态-经济”系统的良性循环的。

笔者对生态脆弱区环境与发展之间的关系问题关注已久。自2001年以来,陆续在内蒙古呼伦贝尔、集宁等地承接各类经济与社会发展项目,对当地的生态环境、社会、文化等都较为了解;2018年对阿拉善、毛乌素沙地等地进行实地考察,体会到生态脆弱区的最新进展情况。同时,选择科尔沁沙地辖区内一个村庄的生态治理为研究点,先后于2015-2018年在科尔沁沙地辖区及其周边地区进行了5次田野调查,并采用参与观察及深度访谈等方法搜集到了大量的第一手资料。

二、生态维度的“贫困恶性循环”

纳克斯在讨论不发达国家的贫困问题时发现,资本形成不足是一个关键问题。就像个体一样,一个穷人因吃不饱饭而身体弱,身体弱导致他的工作效率低,然后就会变穷;反向来看,因为穷,就吃不饱饭,吃不饱饭就难以有效工作,如此循环往复。对于一个国家而言,也存在着一组会起循环作用的力量,这组力量能使不发达国家永远处于贫困状态之中。如果把国家作为一个整体来看,也可以归纳出“一个国家因为穷所以穷”⑨[美]罗格纳·纳克斯:《不发达国家的资本形成问题》,北京:商务印书馆,1966年,第6页。,而这就是不发达国家所普遍面临的“贫困恶性循环”。

纳克斯认为,资本形成不足造成的“贫困恶性循环”,具体体现在资本形成的供给和需求两个方面。从供给方面来看,形成“低收入-低储蓄能力-低资本形成-低生产率-低产出-低收入”的恶性循环。从需求方面来看,形成“低收入-低购买力-低投资诱惑-低资本形成-低生产率-低产出-低收入”的恶性循环①谭崇台主编:《发展经济学概论》,武汉:武汉大学出版社,2001年,第37-38页。。不难看出,两个子循环系统的起点和终点均为“低收入”,核心是“低资本形成”。两个子循环的交织构成了贫困的恶性循环,呈现了贫困的生产与再生产过程。

“贫困恶性循环”理论主要指向的是不发达国家,认为在制度、经济、资源等总体情况变化不大的情况下,这些国家的贫困具有恶性循环的特点。从与发达国家相对应的不发达国家来看,贫困的恶性循环理论以“资本形成不足”这一核心要素出发,总结出了不发达国家之所以贫困的一般性规律,具有一定合理性和普适性。但就若干个具体的区域或人群而言,可能存在“贫困恶性循环”的特殊环节。比如,笔者在对三门峡移民贫困问题的研究中发现,移民贫困的主要根源是“搬迁”问题。因为搬迁,移民失去了较为优质的土地,但却没有因此而获得相应比例的补偿,随之出现了发展动力不足问题;因为搬迁,移民对迁入地的生产生活适应能力较差,这在一定程度上限制了他们的发展;因为搬迁特别是多次返迁,原有的对移民生活起重要作用的血缘关系、亲缘关系和其他社会关系减少了,“未能随迁的乡土关系”②陈阿江、朱启彬:《未能随迁的乡土关系——锦镇搬迁对商贸活动影响的分析》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2016年第3期。的减少导致移民的社会关系网络逐渐破碎,社会支持系统也随之变得越来越弱甚至消失了。总之,移民因搬迁而出现了发展资源匮乏、社会适应能力弱、社会关系网络断裂、社会支持系统消失等问题,最终陷入了贫困的恶性循环,即笔者所称之为的“移民贫困综合症”③陈阿江:《土地资源约束条件下的农村经济发展——三门峡库区个案研究》,《学海》2000年第2期。。

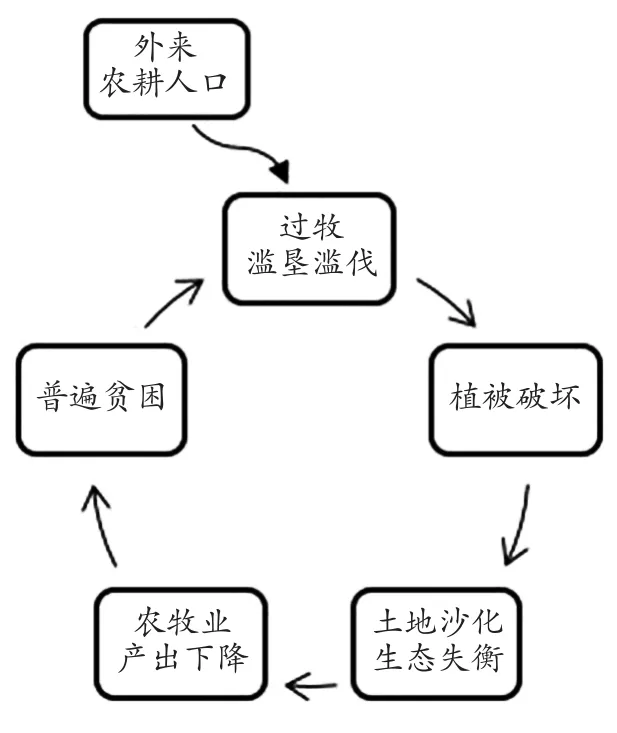

从过去若干年的发展实践来看,生态脆弱区也陷入了“贫困恶性循环”,但这一区域普遍性贫困的主要原因是生态环境的恶化。针对这一地区因环境恶化而引发的贫困恶性循环,笔者称之为“生态贫困”。图1展示了科尔沁地区“生态贫困”的演绎逻辑:(1)在全面放垦蒙地等政策的驱动下,大量外来农耕人口集中移入牧区。人口增加以后,过度放牧和滥垦滥伐行为加剧,林草等原生植被遭到破坏,随之引发了土地荒漠化等一系列生态失衡问题。(2)生态环境的恶化致使农牧业产出下降,经济发展动力不足导致低收入,人们普遍陷入贫困状态。(3)为了养活不断增加的人口并维持基本生活需要,民众只能向自然界过度索取,增加开发强度,结果又引发了严重的生态失衡问题。生态的恶化进一步约束经济发展进而加剧贫困,最终陷入“生态恶化-贫困加剧”的生态贫困怪圈。

图1 “生态贫困”的演绎逻辑

生态脆弱区的环境恶化,形式上看是人口增加所致,实质上是农牧系统之间的不协调造成的。传统的游牧是在大空间范围内实现生态良性循环的。即牧民会根据水草等资源的分布情况划分出春夏秋冬不同营地,通过频繁移动的“四季游牧”方式维持草原生态系统平衡。可以说,在游牧传统中,对整体性的把握和调和的原则,自然地孕育了一套“人-草-畜”关系的生态哲学,而这种生态哲学又在一定程度上促使人们维护与自然的平衡④麻国庆:《草原环境与蒙古族的民间环境知识》,《内蒙古社会科学(汉文版)》2001年第1期。。与游牧不同,农耕可以在村落甚至更小的空间范围内运转,其追求的是定居、稳定和封闭。在相对封闭的小空间范围内,农耕人口的增加意味着需要开垦更多的土地。但受制于生产力水平和科学技术的限制,同时缺乏在使用中加以保护的意识,农民开荒耕种更多为一种广种薄收的对土地的掠夺方式。比如,农民将草场开垦为耕地以后,只能靠天吃饭,而恰恰“十年九旱”又是生态脆弱区的主要气候特征。受降水量、气候、温度等自然条件的影响以及不断的风蚀和侵袭,这块土地的地力很快就会被耗尽,而后开始沙化,最终演变成寸草不生的流动沙丘。于是,农民只能丢弃沙化土地、重新开辟新地,陷入“越垦越穷、越穷越垦”的恶性循环。

科尔沁沙地、毛乌素沙地等生态脆弱区的实际情况充分地展现了农牧系统之间的冲突。本文以科尔沁沙地为例进行说明。科尔沁沙地属于温带半干旱大陆性季风气候,沙地地带性和非地带性土壤交错分布,植被属于草原带的沙地植被①吴正主编:《中国沙漠及其治理》,北京:科学出版社,2008年,第536-537页。。清朝中后期,随着蒙地的陆续放垦,大量移民集中移入内蒙古东南部和南部地区②宋乃工主编:《中国人口·内蒙古分册》,北京:中国财政经济出版社,1987年,第178页。,其中科尔沁地区为一个重要的迁入地。以科尔沁沙地的主体区通辽市为例,乾隆三十五年(1770)地区总人口(主要为蒙古族)为18.3万③王龙耿、沈斌华:《蒙古族历史人口初探(17世纪中叶~20世纪中叶)》,《内蒙古大学学报(人文社会科学版)》1997年第2期。,而到了清末,地区总人口已经达到了249.3万,其中,蒙古族人口仅有19.3万④王士仁:《哲盟实剂》(复印本),哲里木盟文化处,1987年,第126页。,这也就是说,经过百余年跨越边界到达通辽地区的移民已高达230万。而一直到1981年以前,政府都在有计划地向内蒙古地区移民。截至1996年,通辽地区总人口为348.02万,而汉族人口占总人口的比例高达80%以上。相应的,耕地面积也出现了近810万亩这一高峰值⑤乌兰图雅:《科尔沁沙地近50年的垦殖与土地利用变化》,《地理科学进展》2000年第3期。。村民开荒耕种的同时也在扩大养殖规模,超载放牧情况十分严重。如通辽地区草场的合理载蓄量为每只羊应该占有草场面积15亩左右,1949年每只羊可利用的草场面积为30亩左右,但到了1991年已经不足4.5亩⑥常学礼、鲁春霞、高玉葆:《人类经济活动对科尔沁沙地风沙环境的影响》,《资源科学》2003年第5期。。此外,为了解决燃料短缺问题,农民又在砍树刨根。总之,过度开垦、超载放牧以及滥砍滥伐等行为严重地破坏了科尔沁沙地的原生植被,植被盖度的降低引发了土地荒漠化⑦乌兰图雅、包玉海、香宝:《科尔沁地区的垦殖与荒漠化》,《中国草地》1998年第6期。、沙尘暴⑧袁国波:《21世纪以来内蒙古沙尘暴特征及成因》,《中国沙漠》2017年第6期。、旱灾与涝灾⑨包红花、宝音、乌兰图雅:《科尔沁沙地近300年旱涝时空分布特征研究》,《干旱区资源与环境》2008年第4期。等一系列生态失衡问题。生态的恶化又严重影响了村民生计,从根本上限制了地区发展,造成贫困。而为了维持人们基本的生活需要并尽可能实现利益最大化,村民加大了开发力度,结果又造成了严重的植被破坏、气候变化、土地沙化等一连串生态问题,进一步影响了村民生计,加剧了贫困。1996年,针对科尔沁沙地严重的生态恶化状况,国家考察队实地考察后做出了“沙化严重地带不宜继续居住,村民需要搬迁”的建议。河甸村位于科尔沁沙地沙化严重地带,被列入首批生态移民之列。

农牧系统之间的不协调实际上就是社会系统和生态系统之间的冲突。在没有人为过度干预的情况下,生态系统内部可以进行有效的能量转换和物质循环,实现系统的动态性平衡。而如果人们为了获取最大的经济收益过度扰乱了生态环境,就会使生态系统恶化,进而影响人类的生存与发展。

三、阻断“生态-贫困恶性循环”

生态环境不仅是地方经济发展的重要依托更是人们生存的首要基础。生态脆弱区生态环境的恶化直接影响着当地人及其后代能否在本地继续生存下去。因此,恢复植被进而恢复生态系统平衡是切断生态脆弱区贫困问题的优先之策。由前文的分析可知,过度放牧和滥垦滥伐等行为是造成科尔沁沙地等农牧交错区生态恶化的直接原因。按照常规理解,只要停止这些行为就会实现生态好转。但由于植被被过度破坏,仅凭停止这些行为已无法实现生态系统的自我修复,需要主动干预,以此来加快生态系统的恢复。科尔沁地区的实践显示,在整体上控制过度放牧和过度开垦行为的同时,用“植树造林”作为生态恶性循环的关键突破口。

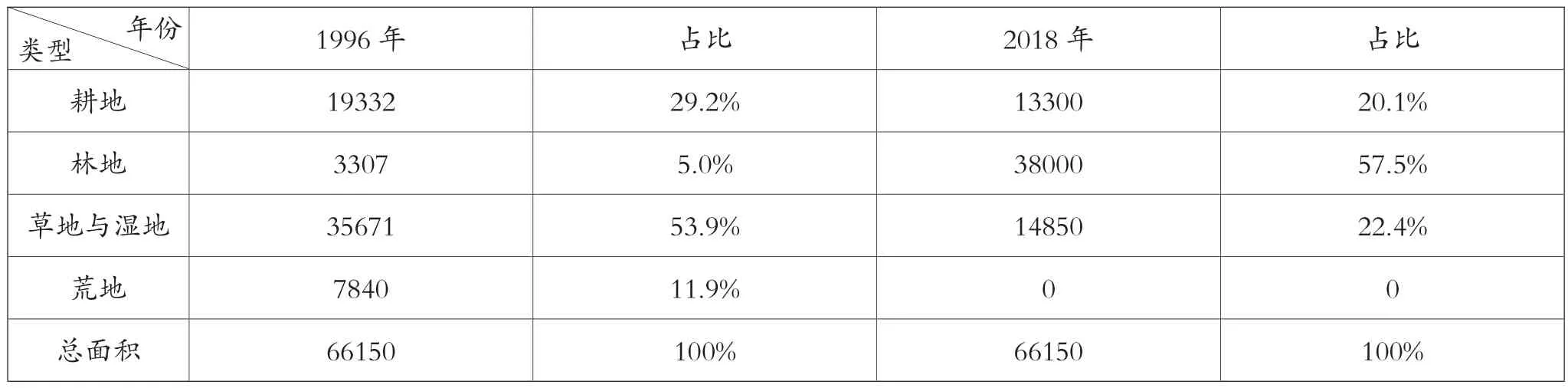

河甸村⑩依据学术规范,村名已经过技术处理。是科尔沁沙地辖区内通过植树造林进而突破生态恶性循环的典型村庄之一。2018年村内统计显示,村庄共有305户、836人。村庄总面积66150亩,其中耕地13300亩,占土地总面积的20.1%,草地与湿地14850亩,占土地总面积的22.4%,林地38000亩,占土地总面积的57.5%。村民主要以种植业和养殖业为生,种植业以玉米等粮食作物为主,养殖业为舍饲养殖。历史上,村庄所在的科尔沁沙地为水草丰茂的科尔沁草原。清末蒙地放垦以来,随着大量外来农耕人口的移入,盲目开垦、过度放牧、过度樵采等人为因素及自然因素①自然因素主要体现为降水减少而且变率大,内蒙古通辽市若干旗(县)年降水量曲线显示,地区30余年(1950-1982)降雨趋势以每年8‰-23‰的速率减少。具体参见吴正主编:《中国沙漠及其治理》,北京:北京科学出版社,2008年,第539页。的影响,村庄所在地区土地荒漠化面积不断扩大。到20世纪90年代中期,地区生态系统呈现出整体性的衰退迹象。恶劣的生存环境使区域内的广大百姓深受其害,牧业日趋衰落,种植业收入微薄,村民生活日渐贫困。

1996年,在科尔沁沙地生态环境十分恶化的情况下,为了免于因风沙覆盖而迁移外地,河甸村村干部最终决定带领村民开展植树造林工作。根据村会计提供的信息可知,1996年村内林地面积仅有3307亩,森林覆盖率不足5%。虽然草地和湿地面积高达35671亩,占总土地面积的近54%,但此时的大部分草地已沙化,湿地面积也在不断缩小。而经过长达20余年的植树造林工作,截至2018年,村内共有林地面积38000亩,森林覆盖率高达57%。林地中,34693亩林地是由早期的7840亩荒地和20821亩退化草地和湿地转化而来,另有6032亩由退耕转化为林地的(见表1)。

表1 河甸村不同时期不同类型土地使用情况(亩)

河甸村植树造林的整个过程并不是一帆风顺的。1996年国家考察队建议进行生态移民,但遭到了村民的拒绝 。此时,双重压力裹挟中的村干部必须在中间予以调和,以做到既能妥善回应政府的意见又能有效安抚村民的情绪。就当时情况来看,摆在村庄面前的首要问题是选择“留下”还是“搬走”。对此,村干部进行了如下追问和思考:如果选择近距离搬迁,迁入地的土地等资源是否比迁出地丰富?村民的生存基础能否得到保障?一旦村民继续沿用已有的生计模式,未来的某一时刻他们自己或子孙后代或许还会因为生态的恶化而不得不继续搬迁,那么搬迁的尽头在哪里?如果选择“留下”,他们首先要改善村庄的生态环境。当地村干部十分清楚,森林是村民赖以生存的基础和农牧业发展的保障。可是植树造林、改善村庄生态环境的成功概率又有多大?

针对河甸村民强烈要求“留下来”的愿望,村干部随后对植树造林能否成功问题进行了探讨。探讨的重点是本地能否满足树木成活的基本条件?基于长期的本地生产生活经验以及以往的生态实践经历,村干部确信:村庄生态环境虽然在不断退化但仍具备树木成活的基本条件。具体表现为:(1)原有植被生长茂盛。20世纪80年代之前,草、乔灌木等植被生长茂盛,说明地区生态环境可以满足植被生长的基本条件。(2)水资源相对充足。20世纪80年代之前,人们挖10-20厘米深土坑便能见到地下水,由自然降水累积而成的水泡子水量也十分充足。到20世纪90年代末期,即使村内大水泡子面积在逐渐缩小,但小水泡子仍然能发挥浇灌树木等用水功能。(3)土壤条件良好。虽然流沙含水性较差,但刮掉表面20厘米左右浮沙后便可以见到湿土层,见到湿土后再挖坑栽树可以提高树木成活率。(4)本地树种的成活率较高。本地杨树种具备耐寒、耐旱、耐贫瘠等特点,较为适合当地的降水量、温度、湿度、土壤等条件,不会出现“水土不服”问题。

判断植树造林具备较大成功概率后,村干部带领村民改善生态环境的信心增强了。综合权衡以后,河甸村村支书、村主任和村会计三位主职村干部选择了以合作方式进行植树造林,并就如何动员村民植树造林达成共识。同时制定了植树造林的具体动员方案,即一亩荒山每年承包费用为2元,期限50年,所栽树木全部归村民所有。为了动员更多村民加入,村干部又通过启用熟人社会中的血缘关系、地缘关系、人情、面子等本土性资源开展了差序化动员工作,最终形成了包括三位村干部以及他们亲朋好友①村民的加入并非仅仅是受道德层面简单约束的结果。作为理性小农,他们更在乎并精于算计成本和收益问题。此时,他们非常确定的是:栽树成本不高。2元钱一亩荒山,树苗为本地杨树,剩余的人力可以忽略不计;栽树长远收益可观。如果将时间段拉长,少则5-8年,多则10-20年后,树苗便都能陆续成材,潜在收益可观。共计12户家庭为主的植树造林“先锋团体”。而后,在国家退耕还林政策的推动下,大部分村民陆续加入到了退耕还林行列。

针对科尔沁沙地干旱少雨、土地严重沙化、沙尘暴肆虐等十分脆弱的生态条件,河甸村民实现积极的主体性参与的基础上②唐国建、王辰光:《回归生活:农村环境整治中村民主体性参与的实现路径——以陕西Z镇5个村庄为例》,《南京工业大学学报(社会科学版)》2019年第2期。,充分挖掘生产生活中积累的“地方性知识”,并在植树实践中逐步总结出一套适合于当地生态条件的本土技术。具体内容为:(1)苗木选择与培育。村民重点选择两年或两年生以上的壮苗,移栽时根部带够湿土,提高成活率。(2)整地与挖坑。村民先刮掉表层浮沙,见到湿土后再挖坑栽树。(3)栽种与浇水。村民先往坑内浇一桶水,待水渗透到一半左右的时候,将树苗插入泥浆里,填土并踩实,而后再浇足水。(4)固定流沙。流沙容易吹到树苗,加快水分蒸发。村民用秸秆、旧树枝等杂物抛撒在树苗周围,起到防护作用。

从科尔沁地区来看,持续性的生态治理工作取得了显著成效。如第五次荒漠化和沙化监测结果显示,截至2014年底,科尔沁沙地分布区内植被盖度50%以上的面积增加了396平方公里,沙地的扩展势头初步得到了遏制,沙漠化现状呈现整体逆转的良好态势③国家林业局:《中国荒漠化和沙化状况公报》2015年12月。。就河甸村来看,通过20余年坚持不懈的努力,目前,村庄土地面积的一半以上被森林所覆盖。大面积森林挡住了流沙,改善了区域内的湿度,调节了温差。生态环境的改善,夯实了生存基础、稳定了民心。由于森林的防护作用,湿地系统恢复,草场的沙化退化得到了有效遏制,村内的耕地也得到了保护。而当民众明确意识到生态环境对经济发展具有促进作用时,他们更加积极地植树造林并有意识地保护生态环境。

四、重建“生态-经济”系统的良性运行

对于生态脆弱区而言,生态环境保护与经济发展是交织在一起的。不同于一般地区,生态脆弱区的经济发展既要以提升民众收入为目标,也要以保护环境为前提。因此,探索“环境友好型”的生计模式是解决贫困问题的根本之策。如果想实现生态和经济的互利耦合,需要全面转型这一地区的生计模式,进而实现农牧系统之间的有机结合。经过长期的实践,当地探索出了一种新型农牧相结合的“舍饲养殖”模式,以此代替了延续已久的“滥垦”和“滥牧”行为。

仍然以河甸村为例加以说明。为了便于读者对当地有一个概略的了解,笔者把河甸村6万余亩土地的主体功能加以区划,如图2所示(见下页),它呈现了村庄功能区划的基本概念。约占总面积80%的是森林、草场和湿地,它们主要承担生态功能,为村民的日常生活和村庄的农牧业生产提供生态保障。耕地面积错落于林间,约占总面积的20%。其中约2/3的耕地面积生产粮食,除少量食用,主要为村民提供现金收入,约占农牧业收入的一半;约1/3耕地的农产品作为牛羊饲料,最终以商品牛、商品羊的方式外销,养殖业收入约占村庄农牧业收入的另外一半。在1/3的饲料地中,约1/6的耕地提供牲畜的精饲料(玉米);另1/6的耕地提供粗饲料(青玉米秸秆)。

图2 河甸村主体功能示意图

舍饲养殖的发展具有革命性的意义。依托4000亩左右土地的作物产出,解决了全村牲畜(1500余头牛和2000余只羊)饲料的需求,而这部分耕地仅占村庄总面积的6%左右①调查中了解到,2亩土地(1亩青贮玉米和1亩籽粒玉米)产出的饲料可以喂养1头牛,村内1500头牛需要配3000亩土地。同理,村内2000只羊需要配2000亩土地。由于还兼喂豆类作物秸秆、干草、豆粕等粗精饲料,所以村内实际种植的喂养牲畜的青贮玉米和籽粒玉米的面积约为4000亩,占总面积的6%左右。。即使农耕地依然对环境有一定的负面影响,但因为所占的比例很小,所以农耕地对环境的总影响还是非常有限的。这一小比例的面积替代(甚至超过)了早期草场的草料供应,使占总面积一半以上的草场得以休养生息,进而恢复其生态功能。

河甸村为何用较少的土地便可以解决所有牲畜的饲料问题?实地调查中了解到,近年来,为治理不断恶化的草原生态环境,科尔沁地区加大了禁牧和休牧等工作的力度②禁牧指长期禁止放牧,一般以年为期限。在科尔沁地区,禁牧区为严重退化或中度、重度沙化、盐渍化的草地。休牧又称季节性禁牧,指在一年的特定季节内禁止放牧。休牧是从牧草返青期(4月初)开始到结实期(10月初)结束。具体休牧时间各旗县据当地情况而定,但休牧期一般不少于3个月。。但为了实现“禁牧不禁养”的目标,地区也积极鼓励农户发展新型农牧相结合的“舍饲养殖”产业。从河甸村的实际情况来看,农户之所以能在少量土地上实现增产增收并较好的发展养殖业,是综合使用现代农业技术的结果。

首先,高产饲料地的培育。(1)发展电力灌溉技术。村民可以使用较为完善的灌溉系统浇灌土地,摆脱了地区“十年九旱”和“靠天吃饭”的困境。(2)平整土地,广泛采用大型农机具。标准化的大面积平整土地为大型机器的使用(耕种、收割等环节)提供了便利,提高了劳动生产率。(3)有机肥的使用。目前村内所有牲畜的粪尿混合物几乎全部流回了农田系统,土地肥力随之增强。(4)高产种子的使用。村民专门购买生物产量高、纤维品质好等特点明显的玉米种子,青贮玉米的亩产量可达5000斤左右,籽粒玉米的亩产量为1200斤左右。

其次,推广运用了青贮技术。通过将青玉米秸秆切短、压实和封严三步处理,可以将原本适口性差、质地粗硬的青玉米秸秆转化为柔软多汁、气味酸甜芳香、适口性好的粗饲料。经过发酵的青贮饲料为牲畜提供了丰富的蛋白质等营养元素。同时,由于饲料耐储存,保障了饲料一年四季的均衡供应。

最后,牲畜饲养技术也在不断提高。科学配比粗饲料和精饲料,促进牲畜生长;防病、防疫等技术,则极大地降低了舍饲养殖的风险。

现代农业技术的运用促进了农牧业发展,实现了村民增产增收。以2018年为例,村内种植业和养殖业总收入约为1469万元。其中,养殖业的年总收入约为725万元③2018年村内共有1500头牛、2000只羊。每头牛的年纯收入约为3500元,每只羊约为1000元。因此,养殖业的总收入为1500*3500元/年+2000*1000元/年=725万元。,占农业总收入的49.4%,种植业的年总收入约为744万元④村内共有耕地13300亩,其中约4000亩土地产出的粗饲料和精饲料喂牲畜。剩余9300亩土地产出的玉米基本出售。平均每亩玉米的纯收入为800元左右,种植业的总收入为744万元左右。,占农业总收入的50.6%,两者比例基本持平。按人口平推,农业人均纯收入约为17572元,但由于一部分年轻人外出务工,所以实际的人均收入是不均衡的。一般的中年夫妻,如果2人都从事农牧业生产的话,年收入在10万元左右。村民有钱了以后,普遍变“懒”了,已经很少有人愿意花力气去草地上打草喂养牲畜了。从生态系统恢复的层面来看,农牧充分结合以后的一个非预期后果是,减缓了草场压力,保护了环境。

新型农牧结合的“高产饲料+舍饲养殖”模式是当地人因地制宜地利用和改造环境的创造性实践。其要点是:村民通过在少量土地上集中产出粗饲料和精饲料的方式为养殖业提供大量饲料,而牲畜的粪尿混合物则作为有机肥料流回大地,在农牧系统内部实现物质与能量的高效利用和转化,重新建立起了农业循环①陈阿江、林蓉:《农业循环的断裂及重建策略》,《学习与探索》2018年第7期。。在更大的尺度上看,村庄又形成了“林-农-牧”相互促进的生态农业发展格局:大面积树林为种植业和养殖业的发展提供了基础和保障;受到林带保护的种植业发展较好,这不仅为养殖业提供了充足饲料,也为扩展养殖规模提供了资金基础;养殖业的发展增加了村民收入,同时为种植业提供了肥料。反之,种植业和养殖业得到有效发展后,村民生活水平不断提高,这又强化了当地人保护树林的认知、态度和行为。村内林业、种植业和养殖业三者相互促进、良性循环。

综上所述,河甸村经过长达20余年的探索与实践,成功突破了生态恶性循环,建立起了“生态-经济”系统的良性循环。“生态-经济”系统的良性循环具体包括生态系统内部的良性循环和经济系统内部的良性循环,以及两者相互交织的耦合循环。从生态系统内部的循环情况来看,森林、草原等植被逐渐恢复后,乔灌木层、草本层等组成的多元结构逐渐建立了起来,随之,由植物、动物、微生物等形成的生态系统逐渐趋于动态性平衡。从经济系统内部的循环情况来看,农牧充分结合以后降低了农户的生产成本,增强了村庄产业发展的内生动力,实现了村民增产增收。最终在资本形成的供给和需求两方面分别形成了“高收入-高储蓄能力-高资本形成-高生产率-高产出-高收入”和“高收入-高购买力-高投资诱惑-高资本形成-高生产率-高产出-高收入”两个子循环系统,实现了经济系统内部的良性循环。从两者之间的耦合循环情况来看,“林-农-牧”相互促进的生态农业既发展了经济也保护了环境,实现了“生态-经济”系统之间协同性、一致性和同步性的良性发展目标。

五、结 论

“西北-东南”构成了中国历史的核心议题。长城内外的游牧和农耕地区,交织演替着冲突与融合。从长时段看,当气候变干、变冷时,北方游牧族群不断南下,农耕线随之南移;当气候湿润、温暖时,特别是在南方人口大规模增值的情况下,南方农耕族群则不断北上,农耕线随之北移。晚清以降,农耕区人口增加,加之朝廷政策放宽,大量农耕区人口北移西迁,农耕线也随之不断地北移西进。农耕人口移入以后过度垦伐,致使这一农牧交错地带的生态更加脆弱,形成生态性的贫困问题。

打破“生态的恶性循环”是解决问题的第一步。突破的办法可以归结为三个方面。首先是“禁”。“禁”主要指“禁垦、禁牧和禁砍”。目前生态脆弱区都严禁开荒、砍伐森林,部分牧区实行禁牧措施。其次是“休”。“休”分为两种情况。一是“生态自觉”的休歇。如内蒙古大部分地区积极践行了国家出台的季节性休牧政策,草原生态得到恢复。二是“非农化的非预期后果”,主要是农村人口外流从事非农工作以后,缓解了人口对土地的压力,使土地得以休歇。最后是“植”,主要是植树、种草。从国家层面来看,陆续启动的三北防护林、退耕还林还草等工程已经取得了十分显著的成效。从民间实践层面来看,类似于河甸村的一些地方主动地开展了植树造林工作,改善了生存环境的同时也夯实了农业发展基础。此外,一些地区基于经济理性的考量,发展沙棘、甘草等产业,在增加经营者收入的同时,也收到了非预期的绿色外部性。

光有“绿色”还不够,还必须实现“小康”,只有“绿色小康”才是生态脆弱区的振兴之道。改革开放四十多年来,国家的工业化、城市化不断推进,使一部分劳动力转移到非农产业上,家庭收入显著增加。与此同时,由于一部分乡村劳动力的转移,使留在本地人口的人地矛盾大大减缓了。相对于中原及东南沿海地区,农牧交错区的人均土地资源还是比较丰富的,如河甸村人均土地面积达79亩,即使只计算总面积中20%的耕地面积,人均耕地面积也有近16亩。因此,对于这一地区而言,只要有生态保障,发展农牧副业还是有较好的潜力的。如一些地区利用农业技术集成发展了农牧相结合的舍饲养殖业,一些地区依托大面积的森林发展林下经济,另一些地区利用沙漠资源打造并发展了以“沙文化”为主的沙疗、沙漠旅游等产业,等等。由此可见,这些地区只要利用好外部的优惠政策,根据地区优势匹配好特色产业,可以实现既美丽又富裕的发展目标。