高等工科院校专业及课程设置动态调整模式的探讨

刘志煌 高学军 韩洁琼

[摘 要] 高等院校扩招带来的就业人数剧增与中国老龄化带来的劳动力短缺矛盾日益突出,专业设置的合理性对解决结构性失业问题起到关键性的作用。针对就业难和人才短缺并存的矛盾,分析专业及其课程设置对就业和专业建设的影响,提出专业及课程设置动态调整要有前瞻性和与时俱进等建议,以信息计算科学专业为例,分析了重大技术进展对课程设置的影响。

[关键词] 课程设置;结构性失业;动态调整;专业建设

一、绪论

自1999年我国高校扩招以来,高等教育的普及率逐年上升。我国是制造业大国,高等工科院校的数量和规模都在不断扩大,开设的专业不断增多。为了招揽生源,很多高等院校根据当前的市场需求热度仓促开设了一些热门专业,而几年过后由于行业需求饱和或者冷却,相同或者相似专业应届生太多,导致就业困难;同时一些行业却面临人才短缺[1,2]。于是社会上逐渐出现了“学非所用”“学而少用”甚至“学而无用”等现象,也就是人们常说的教育性失业或结构性失业现象[3],就业形势和就业满意度都不容乐观。因此,结合形势的变化及社会的市场需求去探讨专业及其专业课程的设置,使得学生专业知识能够面向市场,达到学有所用并且能够顺利就业,是目前高等教育研究面临的一个问题[4,5]。

二、高等学校就业人数大幅扩张和人才短缺并存的矛盾

1999年开始的教育产业化拉开了高等学校扩招的序幕。从2001年到2015年,高校毕业人数逐年增加,从2001年的100多万增长到2015年的700多万(图1)。

大量的高校毕业生为中国经济发展提供了高素质的劳动力来源,使得中国GDP飞速增长到了全世界第二的位置。但是按照经济规律,所有的经济体都会从高速发展过渡到中速增长阶段。近年来随着我国经济增速放缓,结构性就业难问题凸显[6]。据人社部统计,2016的高校毕业生就业难度指数如图2所示。

以经济学为例,从2014年开始,股市、房地产金融行业大热,导致经济学和管理学专业成为社会热门的不二之选,而事实上目前就业难度最高的正是经济学和管理学这两个专业,主要原因就是经济学和管理学专业的人数太多,同质竞争激烈,因此就业难度上升。

一方面,人口红利拐点也对就业产生巨大影响。2010年中国劳动力供给拐点到来,人口红利的拐点很快随之而至[7]。劳动力数量和质量不足、老龄化和失业、高资产价格、国内红利分配失衡和国际社会对中国人口红利的争夺等,对中国经济社会发展的影响持续。2004年中国出现局部“民工荒”,2010年春节后,出现全国性的“用工荒”[8]。对于劳动力资源丰裕的中国来说,“用工荒”范围之大超出人们的预期[9]。国家人力资源和社会保障部发布的2010年春季用工需求和就业情况调查分析结果显示,在被调查的企业中,有70%的企业招工困难,比上年上升5个百分点。

因此,一方面大批高校应届毕业生涌向就业市场寻找机会,就业压力大;另一方面企业出现职位空缺,由于找不到相关技能的人才,导致“用工荒”,凸显出人才培养和就业市场之间严重的资源错配。

三、“学无所用”和结构性就业难的根源

人口红利拐点带来就业难和用工荒的矛盾逐步加剧,引起了大量研究学者的注意,并且试图找出这些现象的根源,给出可靠的解决方案[ 10 ]。很多学者认为高校扩招导致毕业生人数急剧增长,劳动力市场的供应大大超过了需求,导致就业难。这种观点可以解释就业难的问题,但是对于用工荒的说服力很弱。另外一些研究者发现,高等教育规模迅速扩大,相应的人才培养模式没有进行及时改进,与当下快速变化的产业状况严重不适应,这才是造成就业难与用工荒并存的根本所在[ 11,12 ]。

所謂的“学无所用”主要指大学生的专业知识不符合就业市场的需求,让人觉得大学四年所学的专业知识一无所用[ 13 ]。导致这种现象大量出现的原因有两个方面。

一是专业知识过于陈旧呆板,没有与时俱进的进行专业课程调整,导致所学专业课程与市场企业需求脱节严重。以信息计算专业为例,大学课程一二年级偏重于基础课程,往往都是数学分析、线性代数、概率论、统计学、程序设计基础、运筹学、数据库原理等。大三大四课程因方向不同,开设的偏应用实践课程不同。但是大部分学校的信息计算专业都没有对大数据技术进行跟踪,没有对课程进行相应调整。例如增加分布式计算、分布式存储和分布式编程的内容,导致近年来就业市场出现了不符合常理的现象。本来对信息计算毕业生需求量最大的是大数据处理的相关职位,最终招聘的却不是信息计算的毕业生,出现了“用工荒”和信息专业就业难并存的现象。

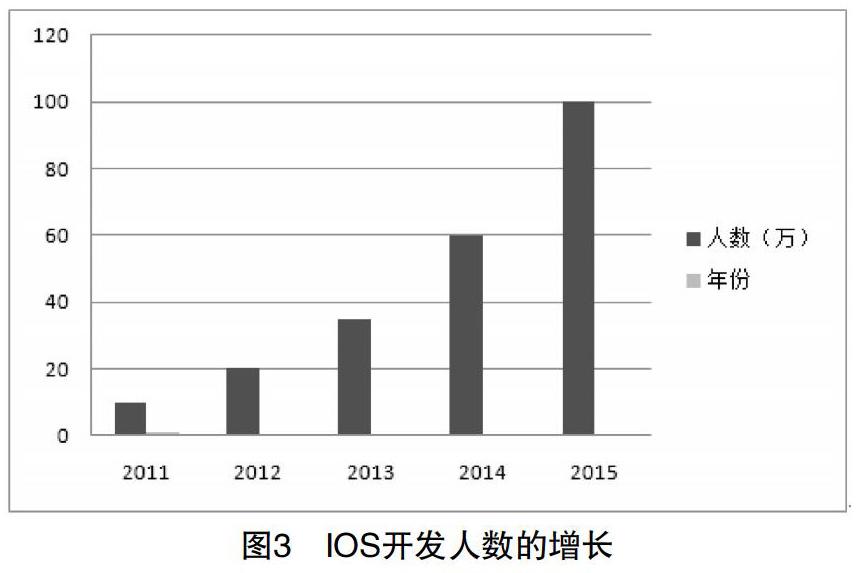

二是现代科技更新迅速,对每个行业的影响大,行业对人才技能需求变化快。按照现行的教学体制,一般都是在新生入学初期就已经制定好每一届学生的培养方案,其中就包括最为重要的专业课程设置。三四年前的课程设置,特别是应用和实践环节的部分,对于多数工科专业而言,通常严重滞后于行业发展和社会人才需求。以IOS的开发需求为例,IOS的开发人员从2011年的10万增长到2015年的100万,呈现爆发式增长(图3),而在2011—2013年开设IOS编程相关课程内容的学校几乎没有。

四、动态调整课程是解决问题的合理手段之一

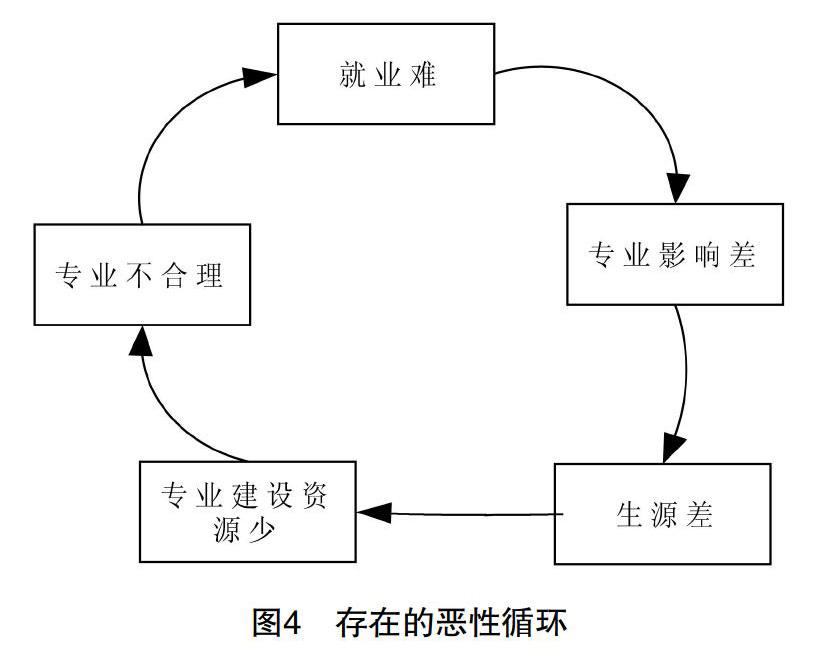

专业及其课程设置不合理,学无所用,往往带来恶性循环(图4),导致本专业学生就业时缺乏必要的应聘技能,就业困难带来专业声誉差,专业声誉差就会影响招生生源质量,而生源质量又是构成专业建设的核心资源之一,缺乏优秀核心资源,进一步加剧专业建设不合理[ 14,15 ]。

新技术的出现和发展导致经济发生重大改变,进而影响市场人才需求,倒逼高等学校特别是大批工科院校的专业建设及其课程设置做出调整,随时密切关注对专业及其课程的修正。以IT行业在我国的发展为例,上个世纪90年代第一代网络兴起,从本世纪初Web2.0和JAVA的技术出现到现在无处不在的大数据和人工智能,都对高等工科学校的专业建设提出了更高的要求。

一个专业及其课程的设置和调整,牵涉到大量的教师资源、科研资源、生源分配和人才就业等问题,等到经过学校筹划、申报、教育部门评审和批准后,往往严重滞后于实际的市场需求。以物联网专业为例,国际电信联盟(ITU)2005年发布了《ITU互联网报告2005:物联网》,正式提出了物联网概念。经过5年多发展,中国市场到2010年逐步进入实际产业化应用阶段,2011年中国物联网产业市场规模达到2600多亿元,人才需求全面爆发。与此同时,全国第一批物联网专业人才在华南理工大学和广东工业大学等学校设立,按照正常的本科教育年限,4年之后才有毕业生进入市场,严重滞后于行业发展需求[ 16 ]。申报新的专业应该具有前瞻性,同时对专业课程建立动态调整机制,且需顺应时代发展趋势,以适应就业市场需要,突出实用性要求,是一个很好的策略。

同时,在高等院校专业培养方案的某些专业基础课程中,对于面向应用的实践课程,为了适应技术应用发展的需求,可以在专业选修课程中增加一些新的课程内容,这些课程内容应考虑尽可能覆盖当前本专业相关行业的一些前沿技术。以信息计算专业为例,可以在大三或者大四上学期增加分布式计算的一些内容,实践环节增加HADOOP的内容。通过这样的课程调整,毕业生在学校期间就能够掌握大数据的一些基础理论知识和相关实践技能,在大数据人才需求火爆的就业市场受到欢迎。反过来,就业数据的良性反馈也能够对专业的课程建设具有良好的促进作用,更加肯定之前课程调整方案的可行性和有效性,为下一步加大动态专业课程调整提供有力的依据和信心。

五、前瞻性的指导设置是保证动态调整有效的基本保障

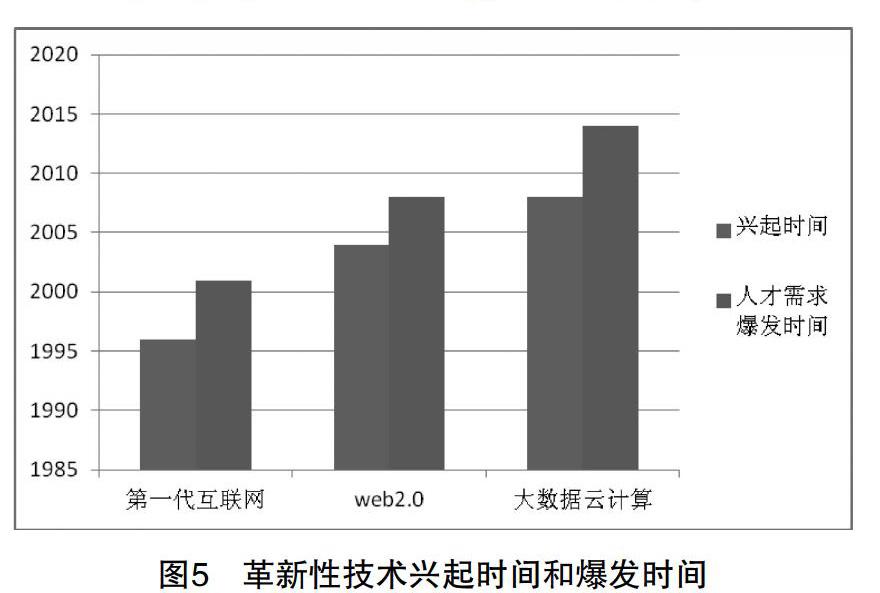

专业及课程动态调整是有效解决“学无所用”问题的策略,但是动态调整的时机是个值得深入思考的问题。以IT行业的三次较大技术发展为例,从上个世纪90年代初的第一代互联网到2000年初的WEB2.0风潮,直至2010年的大数据和云计算,这些新技术从兴起到行业应用需求的爆发都存在一定的时间差。

从图5可以看出,革新性的技术兴起到人才需求爆发,也就是行业应用需求爆发存在一定的时滞。引起这个时滞性存在的原因主要有两点。一是新的技术需要一个不断完善的过程。革新性的技术是在原有基础上,打破之前的一些禁锢而产生的新生事物,新生事物的完善需要一个过程。二是行业使用新技术需要投资和建设,这个过程需要一定的时间来完成。例如WEB2.0动态网页技术的应用,需要在原有静态HTML的内容上,投入硬件和人员来开发新的WEB系统,这个开发和应用的过程是一个需要时间的过程。

因此,专业及课程动态调整的时机是一个很重要的问题。如果调整的时机过于滞后,同样来不及应付就业市场的变化。在每年的选修课程中加入下列内容是一个比较合理的做法:首先,根据跨国巨头的技术成果作为课程内容调整的依据,将跨国巨头的技术成果内容加入到选修课程中进行介绍和了解。跨国巨头为了保持自身的竞争能力,往往投入巨资对前沿技术进行研究。跨国巨头拥有雄厚的资本和一流的科学家、工程师,研究出来的成果往往具有革新性的效应。例如大数据的兴起就是google的三篇论文为基础(The Google File System,Google-Bigtable,Google-Map Reduce)。其次以新出現的全球技术标准作为专业及其课程内容调整的依据,将新出现的具有全球影响性的技术标准相关内容作为内容来源是一个合理的选择。通常情况下,全球技术标准的制定组织代表着最新的技术进展,正常情况下是技术达到了急切的需求才制定相关标准。例如互联网组织W3C,W3C制定的WEB1.0和WEB2.0标准都是技术产业革新的经典事件。最后根据权威性机构的技术评选内容作为调整的依据,例如麻省十大科技新闻、全球五十大最新科技成果等。这些技术成果往往代表着行业内的最新革新性进展,将其纳入选修课程内容进行介绍和了解,有助于激发学生的学习兴趣,及时把握当前的技术发展。同时,这些技术在经过一定的时滞后很快进入应用,带来就业市场的新兴需求,大大增加了学生的就业机会和竞争能力。

因此,把握当前技术的最新进展,与时俱进的根据相关内容对专业及其课程进行调整,是保证专业及其课程动态设置的有效保证,对促进学生就业、专业及其课程设置和建设都起到有效的促进作用。

六、结论

专业及课程设置保守或盲目开设热门专业,都容易导致供过于求,并且带来就业困难。动态的调整工科专业及其课程设置,能使得学生在应用技能方面面向市场,符合就业导向。一方面避免了学无所用的尴尬现象,另外一方面可以促进就业和专业及其课程设置的不断优化。在此基础上,以当前行业大的科技革新技术作为导向,侧重应用课程的内容设置,能够更好地培养出适应新时代需要的人才,改善就业形势,不断优化专业及其课程设置和建设,形成有效的良性循环。

参考文献

[1]袁敏,中国大学生失业现象原因分析[J].中国培训,2016,(1):79-80

[2]潘国刚.中国“高学历失业”生成机制与治理对策[J].税务与经济,2016,(2):34-38.

[3]赵凯,高友笙,黄志国.中国劳动力市场均衡及失业问题研究[J].统计研究,2016,(5):69-76.

[4]郭江峰,孙笑,喻擎苍.本科专业布局优化与调整的探索与实践[J].纺织服装教育,2015,(12):441-444.

[5]朱健,陈湘满.基于产业结构调整的高校学科专业结构改革[J].高教改革与发展,2016,(01):11-13

[6]徐培越.浅谈中国劳动力市场结构转型的挑战[J].商,2016,(18):19-23.

[7]任福兵,郭强.后红利时代中国人口红利面临的挑战与对策[J].现代经济探讨,2010,(11):14-18.

[8]居长志.产业升级与用工短缺的关系理论探析[J].现代经济探讨,2014,(12):19-23.

[9]周立.“刘易斯拐点”已现:“民工荒”与“涨薪潮”[J].湖北经济学院学报,2011,(5):24-30.

[10]江文,曹海洋.对接紧密动态调整课程体系的建设—高职院校艺术设计专业群建设初探[J].品牌,2014,(05):81-83.

[11]王敏.关于计算机信息管理专业方向调整的思考与探索[J].电脑知识与技术,2015,(12):82-84.

[12]肖玉朝.高职软件技术专业动态调整机制建设刍议[J].职业教育,2013,(10):82-82.

[13]陈世强,向长城,左安友.加强专业调整与改造提升办学效益和水平[J].高教论坛,2016,(1):11-13

[14]王建华,张建平.高职院校专业动态调整机制建设研究[J].中国高教研究,2014,(12):75-78.

[15]林蕙青.高等学校学科专业结构调整研究[D].厦门大学,2006.

[16]罗江.美国加州公立社区学院专业设置与调整研究[D].江西科技师范大学,2013.