地佐辛联合罗哌卡因超前镇痛对乳腺癌改良根治术患者麻醉效果及术后躁动的影响

赵晨璐,孙 婷,李 林,张国庆

(驻马店市中心医院麻醉科,驻马店 463000)

乳腺癌(breast cancer)是全球最常见的女性恶性肿瘤,统计显示2012年全球乳腺癌发病人数和死亡人数分别约170万和52万,我国占比分别为11.2%和9.2%[1-2]。手术治疗在乳腺癌治疗中占有重要地位,其中根治术为现行标准术式,可明显提高患者生存率和生存期,但术后疼痛、应激、并发症等问题也会对患者术后康复和生活质量造成不利影响。因此,围术期麻醉和疼痛管理已逐渐受到学术界重视[3]。目前常用围术期镇痛药物包括阿片类药物或非甾体类抗炎药(NSAIDs),其中地佐辛、帕瑞昔布等镇痛效果已获得证实且药物毒副作用相对较少,因而在临床应用较为广泛[4]。代坤吾等[5]研究表明,地佐辛对乳腺癌术后的镇痛效果优于舒芬太尼且耐受性良好,但容易延迟麻醉苏醒时间。因此,对于如何提升手术患者麻醉效果并减少不良反应仍有较大空间。本研究主要探讨地佐辛联合罗哌卡因超前镇痛对乳腺癌改良根治术患者麻醉效果及术后躁动的影响,为提高乳腺癌患者围术期麻醉和疼痛管理水平提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月~2018年6月我院拟择期行根治术治疗的76例乳腺癌患者,经医院伦理委员会批准,采用随机数字表法均分为两组,各38例。观察组年龄37~64岁,平均(52.34±8.71)岁;国际抗癌联盟(UICC)临床分期[6]为Ⅱ期者21例、Ⅲ期17例。对照组年龄39~62岁,平均(51.96±8.47)岁;UICC临床分期为Ⅱ期者18例、Ⅲ期20例。两组基本资料无统计学差异(P>0.05)。

纳入标准:① 临床确诊为乳腺癌患者。② 年龄18~65岁。③ 临床分期为Ⅱ~Ⅲ期。④ 美国麻醉师协会(ASA)分级为Ⅰ~Ⅱ级。⑤ 患者及家属知晓本研究并签署知情同意书。

排除标准:① 乳腺癌治疗后复发患者。② 伴严重系统性疾病或凝血功能障碍者。③ 伴酒精或镇痛药物依赖者。

1.2 研究方法

两组患者术前完善相关检查并向患者交代手术和麻醉相关流程及可能出现的并发症等,待患者了解后签署知情同意书。术前常规禁食8 h,禁饮4 h。两组患者均采用静吸全麻,进入手术室后仔细进行三方安全核查,建立外周静脉通路,监测生命体征,以6 L/min吸氧3~5 min后开始诱导麻醉。方案为依次缓慢静脉注射咪达唑仑2 mg、舒芬太尼0.35 μg/kg、顺式阿曲库铵0.15 mg/kg、依托咪酯0.2~0.3 mg/kg,患者意识消失后行面罩加压给氧3~5 min 后行气管插管并连接呼吸机。麻醉维持方案为微量泵持续泵注丙泊酚及瑞芬太尼,药物浓度分别为4~5 mg/(kg·h)和0.15~0.3 μg/(kg·min),术中行脑电双频谱指数(BIS)监测,使患者术中BIS维持在45~55。七氟烷吸入1.5%~2%,并于术前30 min降至1%,手术结束后停止吸入七氟烷和停止泵注丙泊酚及瑞芬太尼,并采用4 L/min新鲜氧气冲洗麻醉剂。术前30 min静脉注射舒芬太尼 5 μg、托烷司琼5 mg,术毕由手术医生给予0.375%罗哌卡因20 ml对手术及引流切口行局部浸润麻醉,送入麻醉后恢复室(PACU)进行复苏。观察组在上述常规麻醉诱导前5 min静脉注射地佐辛0.1 ml/kg。

1.3 观察指标

生命体征:记录两组拔管(气管插管)即刻及拔管后10 min、30 min、60 min时两组患者的心率(HR)、呼吸频率(RR)、收缩压(SBP)及舒张压(DBP)水平。② 疼痛评分:采用视觉模拟法(VAS)评估两组患者术后1 h、6 h、12 h及24 h时的疼痛程度,总分0~10分:0分:无疼痛;1~3分:轻微疼痛;4~6分:疼痛可忍受但影响睡眠;7~10分:疼痛剧烈,难以忍受。③ Ramsay镇静评分[7]:拔管后即刻进行评估,总分1~6分:1分:烦躁不安;2分:睁眼、安静,可合作;3分:嗜睡,对命令及声音等刺激产生反应;4分:睡眠状态,大声刺激可唤醒;5分:对大声刺激反应迟钝;6分:深度睡眠,无法唤醒。其中,2~4分为镇静满意,5~6分为镇静过度。④ 躁动评估:采用RSS躁动分级评估两组患者在PACU中躁动程度,其中0级为安静合作;1级为轻度躁动,受吸痰等刺激发生肢体躁动或间断呻吟;2级为无刺激时肢体躁动伴持续呻吟;3级为剧烈挣扎、喊叫或试图拔出各种引流管,需用外力按压四肢[8]。⑤ 不良反应:观察两组患者术后呼吸抑制、呛咳、头晕、恶心呕吐等不良反应发生情况。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 麻醉后生命体征

拔管后两组HR、SBP及DBP先升高后降低,且观察组各时间点HR、SBP及DBP均低于对照组,有统计学差异(P<0.05);RR无统计学差异(P>0.05)。详见表1和图1。

表1 两组麻醉后生命体征比较

与手术结束时相比,a:P<0.05;与拔管即刻相比,b:P<0.05;与拔管后10 min相比,c:P<0.05;与拔管后30 min相比,d:P<0.05;与对照组相比,e:P<0.05

图1 两组麻醉后生命体征比较

2.2 术后疼痛情况

两组术后疼痛VAS评分逐渐降低,组内各时间点有统计学差异(P<0.05),且相同时间点观察组VAS评分高于对照组,有统计学差异(P<0.05)。见表2和图2。

表2 两组术后疼痛情况比较分

与术后1 h相比,a:P<0.05;与术后6 h相比,b:P<0.05;与术后12 h相比,c:P<0.05

图2 两组术后24 h内VAS评分比较

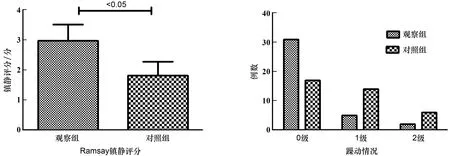

2.3 麻醉后Ramsay镇静评分及躁动情况

观察组Ramsay镇静评分高于对照组,躁动发生率及严重程度低于对照组,有统计学差异(P<0.05)。见表3和图3。

2.4 不良反应发生情况

两组麻醉苏醒后不良反应发生情况无统计学差异(P>0.05)。见图4和表4。

表3 两组麻醉后Ramsay镇静评分及躁动情况比较 n=38,n(%)

图3 两组麻醉后Ramsay镇静评分及躁动情况比较

图4 两组麻醉苏醒后不良反应发生情况

表4 两组不良反应发生情况比较n=38,n(%)

3 讨论

疼痛是中枢神经系统(CNS)受伤害性刺激后兴奋而产生的主观感觉或不良情感。乳腺癌改良根治术对患者创伤较大且常涉及腋窝淋巴结清扫,造成术后严重疼痛,增加患者应激反应水平,导致各器官系统功能异常和并发症发生;还可引起患者焦虑、恐惧等不良情绪,影响患者术后康复速度和生活质量[9]。加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念近年来发展迅速,已成为现阶段外科手术发展趋势,其主要内容为在围术期采用有效镇痛方法减轻患者疼痛,减少应激和并发症发生,促进患者术后身心健康并降低医疗成本,是非常有效的围术期疼痛管理方法[10]。

超前镇痛(preemptive analgesia)概念最初由Crle在21世纪初提出,是一种利用外周神经阻滞减少全麻镇痛不全时手术创伤造成的伤害性刺激传入中枢,防止脊髓或大脑皮层疼痛中枢持续敏化,抑制CNS兴奋产生疼痛[11]。本研究中,术前静脉注射地佐辛即为根据超前镇痛原理在患者受到伤害刺激前阻断冲动传入,从而减轻术后疼痛和应激反应水平。付葵等[12]的研究表明,地佐辛联合帕瑞昔布钠用于乳腺癌改良根治术超前镇痛效果良好且不增加患者心血管不良反应发生风险。本研究中,观察组患者拔管即刻及拔管后10 min、30 min、60 min时HR、SBP及DBP均低于对照组,术后1 h、6 h、12 h及 24 h 时疼痛程度VAS评分均低于对照组,表明地佐辛联合罗哌卡因超前镇痛可有效减轻乳腺癌改良根治术患者术后疼痛,有利于减轻机体应激反应,维持血流动力学稳定和减少心肺并发症发生。两组麻醉后各时间RR均无明显差异,其原因可能为地佐辛容易引起呼吸抑制和镇静过深,其作用正好与应激反应所致RR加快相反,两者共同作用导致患者RR未发生明显变化。地佐辛为阿片类受体混合激动-拮抗剂,可完全激活κ受体及部分μ受体,且对δ受体作用很弱,因而其镇痛效果明显且引起呼吸抑制作用较轻;同时可降低胃肠道不适、药物依赖及烦躁焦虑感发生率,减少患者麻醉苏醒期躁动发生[13-14]。

术后躁动发生机制目前尚未完全清楚,推测可能是由于术后麻醉药物对中枢抑制作用减弱,但其残余效果仍可对上行网状激活系统和大脑皮层造成影响,导致CNS功能未全部恢复,对外界刺激发生异常反应[15]。研究表明,术后躁动常发生于拔管后15 min左右,主要表现为兴奋、躁动不安、定向障碍和血流动力学异常,可增加心脑血管意外发生风险,并使气道压力升高,肺通气量降低,造成机体代谢障碍,从而延缓患者术后康复速度[16]。临床上常采用镇痛或镇静药抑制患者麻醉苏醒期间躁动发生,地佐辛镇痛效果已获得临床普遍认可。高燕凤等[17]研究证实,地佐辛术前给药可降低腹腔镜结肠癌根治术患者躁动发生率和应激反应水平,且临床效果优于芬太尼。本研究中观察组患者苏醒期Ramsay镇静评分高于对照组,且躁动发生率及严重程度均低于对照组。其机制可能为地佐辛可抑制患者麻醉恢复期痛觉过敏,其镇痛效果显著,可减轻机体应激反应水平和血流动力学波动;同时地佐辛对呼吸及消化系统不利影响水平较低,可减少伤害性刺激对CNS刺激,从而减少躁动发生;此外,还有学者推测与地佐辛镇静作用可减轻中枢对有害刺激不适感有关[18]。但本研究中观察组镇静效果满意,未见过度镇静情况发生。以上均表明采用地佐辛联合罗哌卡因超前镇痛可有效抑制乳腺癌改良根治术患者术后躁动发生。本研究比较两组患者麻醉后不良反应可见观察组呼吸抑制、呛咳和头晕发生率高于对照组,恶心呕吐发生率低于对照组,但均无统计学差异。表明地佐辛联合罗哌卡因超前镇痛用于乳腺癌改良根治术患者围术期处理,安全性良好。

综上,地佐辛联合罗哌卡因用于乳腺癌改良根治术患者超前镇痛可有效提升镇痛效果,降低麻醉苏醒期间躁动发生率及严重程度,维持血流动力学稳定,且未增加不良反应发生,对患者术后康复具有重要意义。