登封南洼遗址出土的宋代玻璃饰品

崔天兴,张继华,韩国河

(郑州大学历史学院,河南郑州 450001)

0 引 言

中国古代传统玻璃的源起与早期工艺,按其化学组成,可以分为三大类型。其一是以PbO为基本助熔剂的铅基玻璃,它可以包括出土的PbO-BaO-SiO2,PbO-SiO2和PbO-K2O-SiO2三个体系和文献记载的PbO-K2O-B2O3-SiO体系。其二是以K2O为基本助熔剂的钾基玻璃,它主要是K2O-SiO2体系,唐代后出现K2O-CaO-SiO2体系。其三是以Na2O-CaO为基本助熔剂的钙钠玻璃,其基本组成是Na2O-CaO-SiO2[1]。

赵匡华指出这三种类型的玻璃中最受到重视的是铅基玻璃。东汉时期,全国各地包括湖南地区出现了无钡PbO-SiO2体系的玻璃,而且自此以后铅钡玻璃就消失了,即制造玻璃的原料发生了改变。从原始时期的用铅矿煅灰转变为利用金属铅,从而断绝了矿石中钡进入玻璃的可能性。在东汉时,以金属铅制造黄丹与铅丹(Pb3O4也可制玻璃)有两种工艺:较早的一种是用金属铅先制成铅粉,再在低温下焙烧;另一种是在铁锅中直接煎炒金属铅[2]。

关于铅粉的历史,最早楚宋玉的《登徒子赋》中就有形容美女“著粉太白,施朱太赤”的话,可见当时铅粉已作为化妆品。秦始皇陵中陶俑身上原有的白色颜料即为铅粉。西汉时中国炼丹术兴起,西汉末东汉初成书的现存最早丹经《黄帝九鼎神丹经》则提到“取胡粉烧之,令如金色”,即明确指出将铅粉焙烧,可制得金黄色的黄丹。而东汉时炼丹家狐刚子所撰《粉图经》则几乎是介绍以金属铅煎炼铅丹的专著。总之,到东汉时在医药、炼丹术和颜料中已广泛使用黄丹和铅丹,它已是常见易得的物质了。而当时的人没有现代化学知识,却简单地把乌黑闪亮的方铅矿石称为“生铅”,而把用炭熔炼出来的金属铅称为“熟铅”。那么既然焙炒“生铅”所得的铅灰可烧制玻璃,当然很自然地会试用煎炒“熟铅”所得的黄丹或铅丹烧炼玻璃了。由于黄丹、铅丹中不再含有铅矿中原有的众多矿物杂质,烧出来的玻璃当然更加光洁晶莹,更像玉石,而且熔炼温度也会降低,于是便逐步形成新的玻璃工艺,所以到了唐代用“生铅灰”炼制玻璃的工艺就完全被淘汰了。而铅玻璃就是制作氧化铅的原料和加工工艺有所不同,从而导致了不同铅基玻璃的出现。

2004—2006年,郑州大学考古系在登封南洼遗址发现了一串严重粉化的项链M18:1和耳饰M26:2(发掘者原作为二里头时期的白陶制品进行标注,在《登封南洼:2004—2006年田野考古发掘报告》一文中认为是铅钡玻璃)[3],对进一步认识铅基玻璃的使用和历史具有重要的作用和意义。

1 出土背景

南洼遗址位于河南省登封市君召乡南洼村。遗址面积约44余万平方米,现为河南省重点文物保护单位。地理坐标为北纬34°24.2′,东经112°48.6′,海拔在461 m左右。遗址北依马鞍山,南望伏牛山余脉,东部为地势较高的岗地,向西地势开阔。水自东北向西南穿越遗址北部和西部,南流约2 km后西折汇入伊河支流白降河。

2004~2006年,郑州大学历史学院和郑州市文物考古研究所联合对该遗址进行了全面勘探、测绘与试掘,共发掘面积约2 000 m2。

2004M18,位于ⅠT7038北部,开口于②层下,打破2004H411和H412等。长方形竖穴土坑墓,方向为11°。直壁,平底,北部略高。残长1.46m、宽0.4~0.6 m,深0.04~0.35 m。骨架1具,略显扰动。右臂尺骨缺失,右手骨骼不全,右髌骨置于身体左侧,脚踝以下不存在。仰身直肢,头向北,面向右,下颌脱落。未发现葬具。墓主颈下发现有玻璃项饰2004M18:1,包括29枚串珠,风化严重。其中两枚较大,呈水滴形,顶有一穿孔的钮。高1.3 cm,最大径为0.7 cm。其余为中间有穿孔的圆珠,直径0.4 cm(图1a)。

2004M26墓室位于T7137的西南角。开口于②层下,打破③~⑥层。为竖穴土洞墓。探方内揭露部分仅为墓室局部,墓道应在探方外南侧,方向大致为南向。墓室近直壁,顶微拱,平底。已揭露的墓室长192 cm,宽122 cm,高91 cm。出土人骨架1具,保存完好,仰身直肢,两壁置于身体两侧,头向西北,面向上。未发现有葬具痕迹。

随葬品有耳饰1件、锡簪1枚、铜镜1面以及铜钱4枚。耳 饰M26:2,位于头部左侧,白色,球形,上部为半环形钮。高1.1 cm,直径1.3 cm。铜镜1面,位于墓主上腹,编号为M26:3,素面镜,呈八瓣葵花形,桥形钮。直径12.3 cm,钮宽1.1 cm,缘厚0.3 cm。锡簪1件,位于头部西侧,编号为M26:1,双齿,其中一齿较弯,另一齿的末端有一小圆球,圆球下半部饰莲花纹,齿的截面为圆形。残长9.8 cm(图1b)。

图1 南洼遗址出土玻璃饰品[3]Fig.1 Class ornaments unearthed at Nanwa Site

铜钱5枚,散见于头部右侧和左臂肱骨北侧,文字均为由右向左旋读。M26:5,景德元宝,钱径2.4 cm,穿宽0.6 cm,廓厚0.17 cm;M26:6,天圣元宝,钱径2.5 cm,穿宽0.7 cm,廓厚0.14 cm;M26:7,祥符元宝,钱径2.5 cm,穿径0.6 cm,廓厚0.12 cm;M26:8,祥符元宝,钱径2.5 cm,穿径0.6 cm,廓厚0.14 cm;M26:9,祥符通宝,钱径2.5 cm,穿径0.7 cm,廓厚0.13 cm[3]。

2 实验对象和方法

对M18、M26出土人骨做了14C年代测定,对出土项链2004M18:1及耳饰2004M26:2进行了电镜观察配合能谱进行分析、X荧光能谱成分分析。

扫描电镜观察在清华大学摩擦学实验室进行,采用的是荷兰FEI生产的Quanta 200场发射环境电子扫描显微镜。该仪器带有X射线能谱仪,采用低真空模式,分辨率在3 kV<3.5 nm时,放大倍数为12~1 000 000。实验条件为电压15.0 kV,环境压力80.0 Pa,使用了低真空和背散射模式,配合X射线能谱仪进行分析。

实验采用日本Horiba公司生产的XGT-7000型,测试条件如下:X射线入射光斑直径1.2 mm;X光管电压30 kV;X光管管电流0.059 mA;数据采集时间90 s;解谱方法为单标样基本参数法。

本文中B.P.年代均为距1950年的年代。

3 实验结果

3.1 14C测年数据

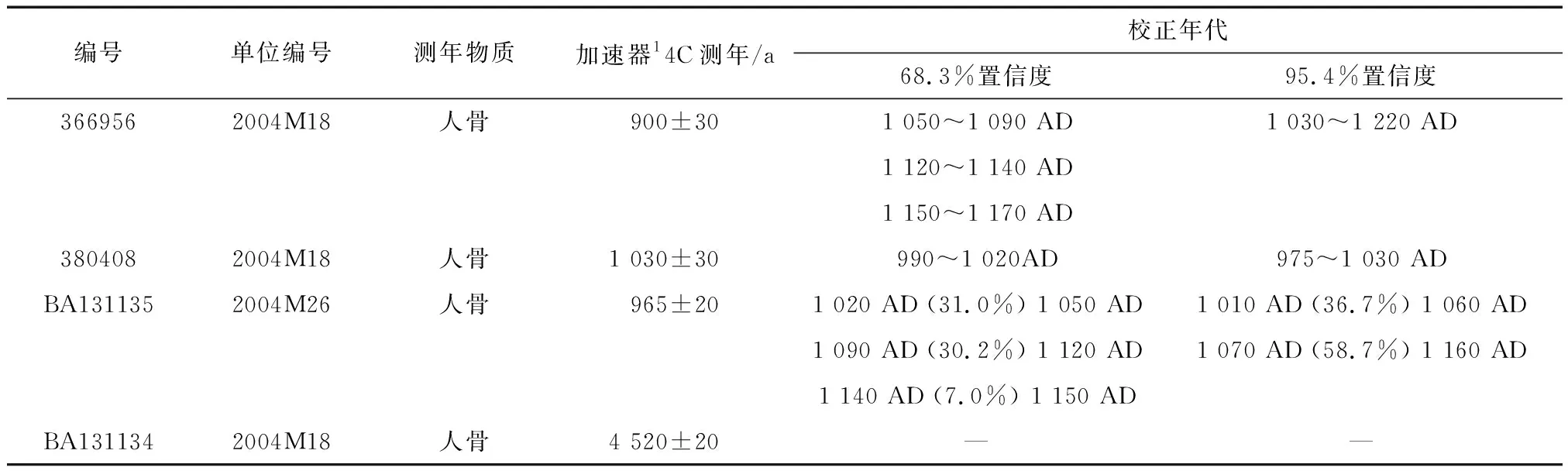

M26、M18出土人骨分别在北京大学考古文博学院年代学实验室和美国Beta实验室进行的年代测定,M18获得年代数据3个,其中4 520±20年为歧离值,舍弃;另外两个分别B.P.900±30,B.P.1 030±30。M26测年数据B.P.965±20,校正之后为1 010~1 160(95.4%的置信度),结果见表1。

表1 河南登封南洼遗址M18、M26测年数据Table 1 14C data of M18 and M26 at Nanwa Site of Dengfeng, Henan

3.2 M18、M26出土遗物扫描电镜分析结果

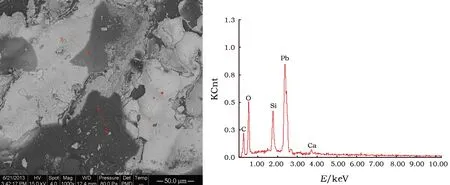

M18:1使用清华大学摩擦学重点实验室FEI环境扫描电镜,并配合背散射和能谱分析进行检测。二次电子图像和背散射图像显示其呈层状分布,其能谱结果显示其主要成分为铅基玻璃(PbO-CaO-SiO2)(图2)。

图2 2004M18:1背散射图片和能谱分析结果Fig.2 BSE and EDAX results of 2004M18:1 from Nanwa Site

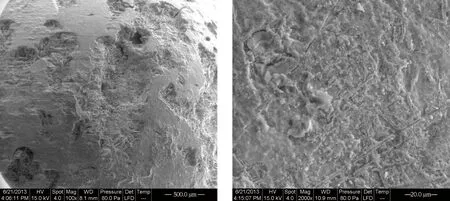

M26:2在二次电子图像和背散射图像观察与M18项链结果微形貌结果近似。M18-1的EDX能谱分析结果显示其主要成分为PbO、CaO、SiO2、SO2、NaO,还有微量成分Al2O3(图1)。M26:2点1显示主要成分为PbO、SiO,微量成分有SO2、Al2O3。点3显示主要成分为PbO、CaO、SiO2、Fe2O3、P2O5、Al2O3,微量成分MgO。可见其主要成分为PbO-Al2O3·SO2,即铅基玻璃(图3)。

图3 2004M26:2背散射图像及其能谱分析结果Fig.3 BSE and EDAX results of 2004M26:2 from Nanwa Site

3.3 XRF显微荧光结果分析

为了对扫描电镜的能谱分析结果进行比对,随机选择项链中9枚串饰在北京大学科技考古实验室显微XRF分析仪进行了成分检测,结果如表2。分析结果显示M18:1项链饰品主要为铅基玻璃(PbO-K2O-Al2O3-SiO2)。这个结果与扫描电镜能谱分析结果基本吻合。但M18:1-5的铅含量为28.51%,其Al2O3、CaO、SiO2、Fe2O3、P2O5、K2O的含量均为常量,Al2O3甚至超过10%,如表2所示。

表2 登封南洼遗址出土项链M18:1 XRF分析结果Table 2 XRF results of M18:1 from Nanwa Site of Dengfeng, Henan (%)

4 讨 论

M26出土的素面八瓣葵花形铜镜M26:3常见于宋代。M26出土铜钱其纪年分别“景德元宝”、“祥符通宝”、“祥符元宝”、“天圣元宝”。其中景德元宝、祥符通宝、祥符元宝分别铸造于北宋真宗景德年间(1004—1007年)、大中祥符年间(1008—1016年);“天圣元宝”为北宋仁宗赵祯天圣元年(公元1023年)铸。可见其墓葬年代不早于公元1023年。M26出土人骨14C4测年结果为B.P. 965±20,校正之后其年代范围公元1020至1150年(68.3%的置信度)。与纪年铜钱、铜镜所代表的墓葬年代不早于公元1023年高度一致。M18除玻璃项链以外无任何随葬品,其微形貌和成分与M26:2基本一致。M18出土人骨14C加速器测年结果显示在公元990—1020年之间(68.3%的置信度),M18略早于M26,但都属于北宋时期(表1)。

该遗址出土玻璃的主要成分为PbO-SiO2,即铅硅酸盐玻璃。王步毅等认为从公元前五世纪至公元六世纪之间,我国制造的古玻璃则已完全自成体系。一般说来,这一阶段的前期以PbO-BaO-SiO2体系玻璃为主,而后期则以PbO-SiO2体系为主[4]。Seligman与Beck等用光谱分析和化学分析方法,发现在汉和汉以前的54个样品中含PbO的有52个(占96.3%),含PbO和BaO的有39个(占72.20%)。唐代以后的15例中,含BaO在5%以下的有7例(占46.7%),不含BaO的有8例(占53. 3%)[5]。史光美等曾使用化学成分分析方法对北宋出土的玻璃器进行过检测,明确定为北宋玻璃器的成分含量与南洼遗址检测成分基本一致,同样也是PbO成分偏高,在41%~70.04%之间[6]。安家瑶总结了我国国产玻璃器皿的主要特征,以铅玻璃为主要体系,自汉至宋,连续不断。其间,也有发展变化,最晚在隋代,铅玻璃开始取代铅钡玻璃[7]。因此,登封南洼遗址出土的高铅玻璃不仅是这种转化的体现,同时也是用熟铅炼制玻璃的反映。

M18:1玻璃项链所代表的PbO-K2O-Al2O3·SiO2玻璃在明代的《本草纲目》中才有记载,即硝钒法,用硝石、明矾与金属铅合炒。这种方法在托名刘基所撰的《多能鄙事》中也有“炼琉璃方”的记载:“黑锡(铅)四两,硝石三两,白矾二两。捣飞极细。以锅用炭火熔前三物(练成黄丹),和之[8]”。因为明矾[KAl(SO4)2·12H2O]中含K、Al等元素,所以这种玻璃含Al2O3、K2O。M18:1-5的PbO-K2O-Al2O3·SiO2检测数据分别为28.51%、5.62%、2.03%、14.91%。这个数据虽明显异常于其他数据,但也在PbO-K2O-Al2O3·SiO2的范畴内。该遗址的发现比文献记载方法提前了约400多年。

这次发现的项链和耳饰的表面都有一层白色的疏松层,从表面来看应为风化层。化学元素组成显示这些玻璃含铅量较高。含铅量高的玻璃,由于其SiO2含量相应较低,故其化学稳定性较差。在长期的埋藏过程中,易受到各种因素如 SO2、H2S、CO2等酸腐蚀,生成结构疏松的风化层。这种现象在以往的研究中多次发现[9]。在对M26:2耳饰的检测分析中显示存在SO3离子,因此可以解释玻璃的风化现象。

项链样品M18:1-1,3,5的CuO含量分别为0.07%、0.09%、0.54%,因此CuO可能作为显色剂而存在,故可能为蓝色玻璃。M26:2耳珰下半部为球形,上部为半环形钮,因此制作工艺应为模制。

该遗址两座墓葬形制均为长方形土坑竖穴墓,规模相对较小,但也随葬玻璃饰品。这从某种程度上也说明了随着玻璃制品技术的成熟,其消费群体也开始扩大,玻璃制品消费日益大众化。安家瑶曾在《中国早期玻璃器皿》中总结宋代玻璃生产的特征,“宋代玻璃业走出官廷作坊,开始比较普遍的生产”[7]。该遗址墓葬出土的项链、坠饰等玻璃器物是中国铅玻璃制作技术的发展和玻璃使用日趋普遍的反映。

5 结 语

登封南洼遗址墓葬M18出土的项链2004M18:1和M26出土的耳饰M26:2均为铅基玻璃制品(PbO-K2O-Al2O3·SiO2)。这种玻璃的出现反映了工艺不断进步和完善的过程。

根据M26出土铜钱“景德元宝”、“祥符通宝”、“祥符元宝”、“天圣元宝”和测年数据,这些玻璃制品均为北宋时期。M18:1玻璃项链所代表的PbO-K2O-Al2O3·SiO2玻璃工艺在该遗址的发现比文献所记载的方法提前了约400年。

同时,这些玻璃饰品在小规模墓葬中的出现反映了北宋时期玻璃饰品的消费日益大众化。

致 谢:本研究所做的扫描电镜分析、显微XRF分析分别由清华大学摩擦学实验、北京大学考古科技实验室完成。14C测年数据分别有Beta实验室和北京大学考古文博学院年代学实验室完成。