《环境设计基础》课程中空间思维培养内涵研究

唐雯 陈美玲

摘要:为了使“空间”这个抽象的概念理解起来更加具体、全面。以湖南应用技术学院环境设计专业为例,采用观察和案例研究法探究了界面与虚体空间的认知培养内涵;视知觉、五感、心理空间体验培养内涵:人格、行为、功能、文化、生态、符号、风格与空间构建思维培养内涵。使空间思维培养教学更具可操作性。为应用型环境设计专业《环境设计基础》课程空间思维培养教学提供借鉴。

关键词:环境设计 空间思维 心理 文化 生态

中图分类号:J024

文献标识码:A

文章编号:1003-0069 (2020) 04-0112-03

引言

空间是环境设计的核心,学生要通过对空间概念的认知、体验和理解,才能明确环境设计的任务。“欧美等发达国家的建筑环境设计基础教育也早已摆脱以训练绘图技巧为核心的陈腐模式,在入门阶段就非常注重开启学生的设计意识与创新意识,重视对学生研究能力以及创新能力的培养,重视设计过程的逻辑性和研究问题的深化,其建筑环境设计基础课程正日益朝着多元化的方向发展,使學生学习的自主性得到较大发挥”。如何培养和深化学生的空间思维,让学生能够将空间概念与环境设计专业很好的结合起来?我国很多高校教师对这个问题进行了研究,比如滁州学院美术与设计学院张珂撰写论文《浅析环艺教学对空间意识的思路培养》,内蒙古大学艺术学院艺术设计系李鹿撰写论文《环境艺术设计专业中的空间意识与情境再现训练》,华南师范大学美术学院撰写论文《环境艺术设计中空间意识的培养》等。总体而言,学者们意识到了对学生空间意识的培养,要基于对环境设计专业培养目标、学情及市场需求的把握,能够放眼未来,具备国际视野,才可能培养出更优质的人才。但却基本忽视了对环境设计空间思维培养内涵的深入研究,“空间”是比较抽象的概念,学生理解起来是有一定难度的,尤其是对于应用型院校来说,如果不将空间思维能力培养内涵具体化,是很难有效果的。

本文通过观察、案例研究等方法,以湖南应用技术学院环境设计专业为例,在教学实践、设计理论研究的基础上,力图将空间思维培养的内涵诠释得更加具体、全面,从而有利于在环境设计专业《环境设计基础》课程中有效实施教。湖南应用技术学院设计艺术学院环境设计本科专业,设定了室内设计和景观设计两个专业方向,《环境设计基础》开设于大二时期,主要为学生选择专业方向、理解专业内涵打基础。本文的研究针对的主要是该课程第一部分理论环节。

一、空间的认知培养

学生大一期间学习的《设计素描》《设计色彩》《设计构成》等基础课程,都是有助于空间思维培养的课程。但这些课程偏重技术性、直觉性思维培养,学生的空间思维概念尚未上升到理性阶段,这样大二时进入《环境设计基础》课程中,很多学生仍旧会对空间及相关概念内涵一知半解。因此,《环境设计基础》课程有关空间内涵的诠释是至关重要的,教学重难点在于要让学生在理解的基础上,进一步将“空间”思维运用于对环境设计专业的具体理解上。

(一)界面空间认知

界面空间也即实体空间,是具体的构造空间的物质。不同材料与结构,空间中一切可视、可触的对象,都是界面空间。界面空间虽然具象,却很容易被忽略细节。很多学生会对墙、地面、顶部三大界面的材质、尺寸、比例、色彩、装饰图案等形态要素以及各部分的构造方式缺乏深度知觉。这就需要训练学生对界面空间进行大量的观察、对比,感受和体会。教师也可以通过对经典环境设计案例的解读,来引导学生多角度认知界面空间。如讲解中国传统隔断,可以让学生收集多种隔断的图片,然后进行分类;或者教师提供一些相似的隔断图像,请学生找处不同点;又或者根据图纸自制一些经典的隔断模型,请学生们按照构造原理完成拼装。这些操作型、游戏性的教学方式,能够激发学生学习的兴趣,增强教学效果。界面空间认知能力的提高是环境设计空间思维能力培养的基础。

(二)虚体空间认知

老子《道德经》第十一章中“凿户牖以为室,当其无,有室之用”。揭示了界面空间与虚体空间的关系,也揭示出承担居住作用的实质上是虚体空间的部分,界面为构建虚体空间而存在,界面的限定和组合构建了虚体空间的形态。学生在虚体空间的认知方面是最薄弱的,但虚体空间认知对于空间思维能力的培养也是至关重要的。

教学中首先要让学生能够感知虚体空间的存在。在实体空间中去感受墙面划定的虚体空间;感受地板的不同颜色、不同形状的装饰线条框选出来的虚体空间;界面高低落差营造的空间,树木围合出来的空间,一盏灯具、一幅装饰画、旋转的楼梯、贯通的走廊营造出的空间等。在观察中感受虚体空间具有的不确定性。其次是要理解虚体空间的不同类型。它包括我们居住、活动的实用空间,如卧室空间、餐饮空间等。也包括精神上的空间,如中心感、边界感、心理距离感等。还包括形式上的空间层次和内涵,如色彩的进深感、线条的延伸感,以及象“计白当黑”等由造型带来的意象空间。此外,还要掌握一些常见的空间形态类型:开敞的、闭合的、渗透的;L形、U形、四方形、流线形等。教师可以提供如中国古代室内的“弹性空间”,密斯的“通用空间”,黑川纪章的“灰空间”等经典的虚体空间实例,让学生结合具体案例去理解不同形态空间的丰富的内涵。

二、空间的体验培养

(一)视知觉空间体验

对空间的感知依赖人的视知觉,掌握视知觉规律有助于学生对空间的体验。常常会有一些建筑或景观空间设计,功能上虽然可以满足教学、办公、休闲等要求,却让人置身其中没有方向感,因为难以找到目标地点而浪费体力,引起焦虑,更不用说获得空间的美的体验。这是设计师没有利用好人的视知觉规律的表现。教师要启发学生将视知觉心理学知识运用到对空间的体验中,理解人的视知觉在空间中发挥的作用。教学中可以采用让学生通过用纸板制作“艾姆斯房间”模型的方式,感知大小恒长错觉,体验视知觉与空间的关系。真人事迹改编的电影《自闭历程》中,美国畜牧学家坦普·葛兰汀的恩师卡洛克博士,也是采用这种方式。艾姆斯空间盒子,利用大小恒长错觉,颠覆人们对空间的普遍体验,不但能加深学生的体验,也可以在设计实践中加以利用。泰国私人布里克小熊收藏室,就是这样的设计实例。为了满足客户在有限的面积内尽可能地新建足够大的展示空间的要求,设计师将展示柜底部隔板做了一定的倾斜,同时隔板的宽度也进行了宽窄调整,展示柜上端部分天花也做了倾斜调整。利用近大远小的视知觉规律,展示柜视觉空间距离感觉上比实际更长。再加上点线结合的照明系统,强化了视错觉的效果,增加了空间表现的层次和趣味性。

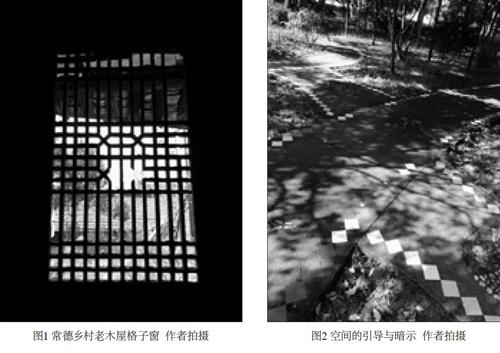

体验了视知觉与空间的关系之后,还要引导学生体验空间限定要素的形态、空间的序列、空间组合的形式及艺术法则。可以通过参观、游览不同的空间,体验“抬高”这种限定方式带来的空间的扩张感、展示性;“降低”带来的空间的安定、收敛感,以及这两种水平限定方式带来的视觉中心感;体验商场、展厅等大空间中的天桥、跑马廊等水平限定方式产生的空间的贯通、穿插、渗透等空间的多变与丰富。体验隔断、隔墙、柱子、雕塑等垂直限定方式的“隔而不断”的空间流通感、围合感、场域感等。体验点、线、面、色彩、肌理等空间的视知觉形态与人的行为、时间、生理、心理在空间中的交融感,从而认识到空间的复杂性,体会空间组合的艺术法则,如像“小中见大”、“移步换景”、“开门见山”等,体会空间的暗示性语言,关注空间的视觉导视设计,如图1、2。

(二)五感空间体验

“五感”是指人在感知世界的普遍方式,分别为:视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉。学生首先要全身心、沉浸式的体验有质感的空间内涵。感受光的灵动,声的情绪,气的空灵,味的深度,风的悠长……其次,教学中还要让学生体会多种感觉共同参与空间营造的功能和方法。比如中國宋代,人们喜爱在居室里焚香,可以唤起对山川树木的想象。窗外,种植芭蕉树,雨夜就有“雨打芭蕉”的审美趣味体验。罗马万神庙整个建筑的唯一入光口就是直径8.92米的采光圆眼。从穹顶中射下的天光,扑面而来的自然的气息,很容易让人产生神圣宗教信仰感。而当人的五感都集中叠加注意一种内容时,就会形成丰富而深刻的空间体验。瑞典斯德哥尔摩的“钢琴楼梯”,通过在地铁的楼梯部分安装音效,诱导人们通过楼梯出入地铁,有趣的造型加上钢琴声效的加入,不仅有效解决了地铁高峰期,电梯上下时拥堵的情况,还增添了空间的趣味性和互动性。再次,学生还要能够理解在一些比较特殊的环境中,五感之间也能够达成补偿,形成独特的感官刺激,赋予空间特质。丹麦的Pindstrup Centrer教育中心,空间设计以增进残疾儿童和正常儿童交流、教育和关爱残疾儿童为目的。在户外活动区域设计中,很好地利用了声音元素,设计师在不同的空间设计不同的树木,利用树叶在风中发出的声音的不同,使视觉残障儿童能够对空间进行定位。从而有助于残障儿童的自信心塑造,更好地发挥空间的教育功能。

(三)情感空间体验

不同的空间会给人带来不同的情感上的体验。陌生的、压抑的、欢乐的、治愈的、温暖的、冷漠的、孤独的、安全的、私密的、焦虑的等。教学中要使学生能够体验到空间的情感性。萧何在汉初天下尚未十分安定时,修建富丽堂皇的未央宫,面对刘邦的责难,留下了千古名句“且夫天子四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也”。也为后世宫殿建筑定下了“壮丽重威”的情感基调。这也说明了空间设计是需要有情感性的,空间实质上也可以说是人的情感需求的一种投射。卧室是休息的场所,所以需要营造一种私密感、温馨感;餐厅是享受美食的地方,所以要营造一种生活气息和浪漫感;办公室是认真工作的地方,就需要设计出一种严肃、冷静感;一个城市的空间是一群人的生活场所,规划上就要塑造一种生态的、历史的、地域性的、个性化的情感氛围,使人们感觉能够诗意栖居在大地之上。

三、空间构建思维能力培养

空间思维能力的构建,既需要发挥美术生善于形象思维的长处,更需要努力培养学生的逻辑思维能力,培养问题思考和解决的能力。让学生能够将抽象的空间形态与人格、人的行为模式、文化背景结合起来,构建合理的功能与生态空间,展现空间的符号意义及风格意象。

(一)人格与空间思维的构建

在商务印书馆2005年修订的现代汉语词典中,人格的解释为‘(人的性格、气质、能力等特征的总和,人的道德品质,人作为权利义务主体的资格”。人格是心理学的概念。教学中,要培养学生运用一定的人格心理学知识,比较准确的观察和分析客户人格特征。一个黏液质的人,一定更喜欢待在自己熟悉的空间中,排斥极端、跳跃的空间形态。实践表明,具备人格特征的空间设计是更易被客户认可的,也只有符合客户人格特征的空间设计才能让其在居住中有更舒服、愉悦的体验。空间是人格的自我观照。我国古代文人的草堂——“万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪”,小天地大情怀,远离凡尘俗世,“桤栽与笼竹,小诗亦可求”,在朴素的斗室,与自然共呼吸,就是文人的人格最好的空间表现。学生要能够掌握空间形态的人格性表达,学会利用点、线、面、肌理、色彩、尺度等形式元素,塑造空间的气质和意象。

(二)行为与空间思维的构建

台湾著名建筑师汉宝德先生认为“……建筑是一种行为。要了解中国人的建筑观不能只从建筑着手,要自更广阔的行为文化着手。”空间是人活动的场所,要考虑到人的行为空间尺度和行为习惯、模式。这就要求学生要关注行为对空间构建的影响,也要了解行为和人的生理机能之间的关系,理解行为与动机、需要的关系,行为与外界环境刺激之间的关系等行为心理学方面的知识。把握好书桌、柜台的高度,过道的宽度等,保证人活动自如、舒适。空间布局要保证人的行为动线流畅,发挥界面空间形态元素的引导与暗示,规范、保护或激发人的行为。比如有宠物的家庭就不适合采用皮质沙发,容易被抓破;餐桌上不适合放置较高的工艺品,会妨碍夹菜及用餐时的交流;火车站内部通过图案、色彩、造型等元素可以引导人流动向,减少拥堵等。另外,还要能够理解行为在空间构建中的互动性参与,它与感官体验、心理体验一起构建着空间的序列感、节奏和韵律感。如“登高望远”,有了登高的一路艰辛的行为,才有了嘹望时的远方和诗情画意。行过“山重水复疑无路”,感受了“柳暗花明又一村”,才会对空间产生艺术上的升华,体验到生命的厚重与豁达。

(三)功能与空间思维的构建

功能是空间的实用价值的体现,教学中,首先要让学生理解空间的物质性功能要求。了解地板材质的防滑性、吸水性、耐污性。吊顶材料的安全性、耐久性。墙体材料的安全性、生态性。空间结构的承重性能,光线的照明性、舒适度、健康性,空间内部空气的流通性,空间大小适度性等。物质性的功往往能赋予空间特定的形态。如中国传统的屋檐,之所以做得很大,最初是为了保护墙体,坡面则是为了排雨,但屋顶太大,则阻挡了光线的进入,下雨时,雨水顺着坡面留下来,水花四溅也会伤及墙身和柱基,为了解决这个问题,而设计了石头墙裙和柱基,并发明了独具特色和艺术魅力的飞檐。而深受我国建筑影响日本,则利用格子门上的覆盖物(多为纸材或者牡蛎壳片)反射地面光来增加室内的光线。其次,要让学生体会精神功能与空间构建的关系。伦敦的水晶宫是在铁和玻璃工艺的成熟和普及之下建造的,同时,也体现着资产阶级对商品创新、设计交流以及传播的需求,物质功能总是伴随着精神功能需求共同影响着空间的建构。随着时代的进步,新的材料和科技以及人的精神需求,总是不断地赋予空间新的形态。

(四)文化生态与空间思维的构建

在“文化自信”的旗帜号召下,现在学生普遍意识到文化与生态元素在设计中的重要性,也认识到它们不仅有利于唤起人们的情感、美感,也能产生巨大的经济价值,关乎着人类健康长久的发展。但却很难建构起真正富有文化和生态内涵的空间,一谈到文化就不加思考地说好,一提生态就是增加绿色植物,常常只能是对于文化元素的表面化利用,设计显得不伦不类,或者做一些伪生态的设计,最终反而导致资源的浪费。所以,培养学生构建文化与生态性的空间思维,就要让学生深入了解、体会文化内涵,掌握生态性相关科技。如四合院,教师既要讲明它的“庭院深深几许”含蓄、幽深的独特的文化空间意境之美,以中为贵,讲究阴阳五行、中庸等空间的文化思想内涵,也要将其空间表达出封建社会的尊卑、礼制等对人性的桎梏,以及前罩房、后罩房的不宜居性等文化糟粕处、落后处讲出来。深入的讲解,就是最好的帮助学生理解文化的方法。充分了解文化元素,才能更好地、更有意义地进行创新设计。生态方面要注意为学生提供可资借鉴的生态性空间设计方法。如中国美院象山校区,建筑采用厚墙厚屋顶、小窗户,以使建筑能够达到保温隔热的功能,从而能使其在江南气候特征下,几乎可以不用空调,极大节约了资源,减少对环境的污染。通过解读大量的案例,可以有效地学习生态设计方法。

(五)空间的符号与风格

最后,还要使学生理解空间形态的符号性。门意味着进入,窗意味着透过,一个牌坊能讲诉一个故事,一座丰碑象征着一种永恒的精神。要学会思考作为符号的空间形态的能指和所指,使空间能够营造出多重内涵,增加空间的层次感。并规避不吉利、低俗的意义。从语用学、语义学、语构学的角度思考空间构建,使空间语言表达准确、丰富而富有美感。在环境设计里,设计师需要将一切空间元素转化为符号来完成与观者的对话。教师要引导学生学习和体会广州电视塔“小蛮腰”、国家体育场“鸟巢”等优秀建筑的符号性表达方式,也要对合肥美术馆这样的有着“鸡窝”等不良语义的建筑进行分析,在比较分析中学会空间符号性的正确表达。

环境设计同样要具备艺术性。要培养学生具备个性化的、富有风格特色的建筑空间思维。要能体会空间形态传达出的哲学思考、人的情感、生命意义和生活趣味。掌握古往今来,不同地域下,不同民族的多元化的空间风格类型。理解对于设计师来说,风格也是自我品格的展示,是设计个性成熟的标志,是设计理想的表达。认真地体会建筑大师的空间风格表现,如赖特的“有机建筑”、赫曼·赫兹伯格的“有意未完成”等。在不断的设计实践中,明确自己的设计理想,确定自己的个性化空间表达风格。

结论

林家阳先生说“在教育高度发达的今天,到处都有美术学院、建筑规划景观学院、设计学院,而我们的城市化建设、人们的生活方式却出现了雷同。”这是对当下环境设计教育的警示。空间的内涵随着人工智能时代的到来,一定会有更新的空间形态和内质出现,空间思维能力也会越发重要,设计教育任重道远。即使是注重应用性的院校,也不应该忽视学生空间思维能力的培养,毕竟,环境设计归根结底就是在为人们打造更适宜、多姿多彩的有趣的生存空间。学生能够认识到空間形态的多样性,体验空间内质的复杂性,感悟空间的意义、蕴味。理解空间的功能性、精神性要求,将空间与文化、生态、科技相结合,才能够真正提升创新能力,迎接未来的挑战,为人类建立更美好的家园。

基金项目:2016年湖南应用技术学院本科重点建设课程《环境设计基础》研究成果。2019年湖南应用技术学院校级教改项目“设计艺术史论课程思政策略研究”阶段性研究成果。

参考文献

[1]朱力.场依存空间文化心理——中国传统室内空间认知方式浅析[J].家具与室内装饰2007 (5):16-17

[2]李晓,黄秋妍.文化旅游导向下的乡村空间整合设计[J].设计2019 (11):129-131

[3]郝卫国,董雅“视觉造型建筑”三位一体的设计基础课程在环境设计教学中的基础作用[J].装饰2015(12):105-107

[4]刘学文等.环境空间设计基础[M].沈阳:辽宁美术出版社,2016: 15-38

[5]李明洋.“触摸”自然一五感综合体验在环境艺术空间中的应用研究[D].山东师范大学2011:10-44

[6]谢科.室内设计中的心理空间研究[N].攀枝花学院学报2013,30 (1):36-39

[7]武静.浅析景观园林设计中的空间艺术[J].设计2016 (1):150-151

[8]汉宝德中国建筑文化讲座[M].北京:生活读书新知三联书店,2008: 18-19

[9]朱力.水至清则无鱼——从原认知到空间的模糊性[J].艺术教育2007(8):136

[10]郑涛.《建筑环境设计基础》教学改革的新思路一空间意识与创造思维模式的培养[J].读者欣赏(理论版)2012 (6):90-91

[11] Arisara Chaktranon,Siriyot Chaiamuuay(泰)布里克小熊之家——泰国私人布里克小熊收藏室[J].室内设计与装修2017 (4):42-45

[12]李坤键.基于“五感体验”的会展空间艺术探究[N].普洱学院学报,2018 (4):107-108

[13]林家阳.从抽象到具象设计思维看设计师如何迎接人工智能时代的到来[J].设计2019 (11):49-54

[14](汉)司马迂著,韩兆琦译注史记[M].北京:中华书局2012 (3):91

[15](唐)杜甫著,仇兆鳌注杜甫全集[M].珠海:珠海出版社1996 (11):611

[16](宋)苏轼著,冯应榴辑注.苏轼诗集合注[M].上海:上海古籍出版社,2001 (6):2083