太原地区奥陶系碳酸盐岩热储特征及勘探有利区

戴明刚 雷海飞 凌安航 毛 翔 王嗣敏 向才富

1.中国石化集团新星石油有限责任公司 2.国家地热能源开发利用研究及应用技术推广中心3.中石化绿源地热能开发有限公司 4.中国石油大学(北京)

0 引言

山西太原地区地热资源丰富,开发利用前景广阔。勘探开发实践已证实,该区主要热储是奥陶系碳酸盐岩岩溶储层。目前,国内针对碳酸盐岩岩溶储层的研究已经取得了很大的进展,但是相关研究要么着重于水文特征[1-6],要么局限于某一层段或区块[7-8],要么是华北地区这种大尺度或其域外[9-21],而对于聚焦于太原地区的奥陶系碳酸盐岩岩溶热储特征、成因及控制因素的认识程度仍然有限。为此,笔者基于前人的研究成果,利用现有的钻井、测井及取心等资料,结合区域地质条件,系统分析了该区奥陶系岩溶热储的特征、成因和发育控制因素,进而根据地热系统要素,预测了奥陶系碳酸盐岩岩溶热储勘探的有利区,以期提高该区地热井钻井的成功率。

1 地质背景

研究区以狭义太原盆地为主体,即广义太原盆地(也称晋中盆地、晋中断陷)田庄断裂以北及其周边部分区域(图1)。太原盆地是一个新生代形成的断陷盆地[1,22-25],主要受西边大留—晋祠断层、中部汾河断裂和东部东边山断层控制,这3组断层将太原盆地划分为3个近南北向的条块。近EW向和NE向的断层将3个条块划分为多个断垒、断陷和断块构造单元,总体表现出东西分带,南北分块的构造格局[1]。按太原地区地热开采传统,每个地热田以所在构造单元命名(图1)。

图1 太原地区主要构造单元及地热田分布图

研究区地层自下而上主要为前寒武系变质岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩、石炭系—二叠系煤系地层、三叠系红色碎屑岩,新近系—第四系碎屑岩。

研究区热储主力是奥陶系碳酸盐岩,层位主要包括峰峰组、上马家沟组、下马家沟组、亮甲山组和冶里组,中上奥陶统在全区普遍发育。考虑传统划分方案的使用习惯,结合新[26-27]老资料的使用,对研究区的中、上奥陶统仍旧划分为下马家沟组、上马家沟组和峰峰组,每组各划分为两段,中上奥陶统各岩石地层单位与年代地层关系及和邻区的对比关系见图2。

图2 太原地区奥陶系主要岩性层位与沉积相图

2 岩溶热储特征

2.1 岩石学特征

该区奥陶系岩性主要为石灰岩类和白云岩类。

2.1.1 石灰岩类

石灰岩类岩性主要分为泥晶灰岩、云质灰岩、颗粒灰岩和泥质条带灰岩等。

1)泥晶灰岩:灰色—深灰色,泥晶方解石含量约90%,泥晶结构、瓷状断口,发育多期裂缝,方解石脉充填且缝合线发育,为静水环境下原生沉积的产物,主要分布于峰峰组、上马家沟组、下马家沟组(图3-a)。

2)云质灰岩:灰色—深灰色,泥晶方解石含量大于50%,白云岩含量介于10%~50%,白云石为半自形—自形微晶结构,常呈斑块状分布于缝合线附近,是白云岩化的结果,主要发育于峰峰组、上马家沟组(图3-b)。

3)颗粒灰岩:主要为砂屑灰岩和含砾屑砂屑灰岩,灰色—深灰色,泥晶方解石含量大于50%,碳酸盐粒屑含量介于10%~50%。颗粒成分主要为内碎屑和生物碎屑,其中前者含量较多,后者含量较少。生物碎屑主要为介形虫、棘皮类、三叶虫碎片等。该类岩石是在较弱的水动力作用下沉积的结果,主要见于上马家沟组(图3-c)。

4)泥质条带灰岩:灰色—深灰色,呈条带状,发育构造缝。这一岩性在各组地层均有发育(图3-d)。

2.1.2 白云岩类

该区白云岩类主要包括泥晶云岩、粉晶云岩、灰质云岩、角砾云岩等。

1)泥晶云岩:灰色—深灰色,泥晶云石含量大于90%,另外含少量泥质、灰质等,发育多期裂缝。这类岩石为准同生白云岩化的产物,主要见于峰峰组、马家沟组(图3-e)。

2)粉晶云岩:灰色—深灰色,白云石含量大于90%,主要为晶粒状白云石组成,呈半自形—自形,具晶粒嵌镶结构,白云石晶体因包含微小杂基而显浑浊,发育裂缝,裂缝部分充填,该类白云岩经多种成岩后生作用形成, 主要见于峰峰组、上马家沟组(图 3-f)。

3)灰质云岩:灰色—深灰色,白云石含量大于50%,方解石含量介于25%~50%。因石灰岩白云石化不彻底或者白云岩去白云石化不彻底而形成,主要见于峰峰组、马家沟组(图3-g)。

图3 太原地区奥陶系储层特征图版

4)角砾云岩:以灰色、浅褐灰色以及黄褐色为主,厚层状,发育溶蚀孔洞(图3-h)。角砾含量大于60%,直径多介于3~5 cm,含少量砂屑,角砾和砂屑的成分均为泥晶云石,属于颗粒滩的沉积产物,在各组地层均有分布。

2.2 沉积相

太原地区奥陶系不同岩石组段沉积相见图2,主要发育开阔台地、局限台地、潮坪等沉积相。

2.3 储集空间类型

该区碳酸盐岩热储的储集空间类型主要为孔隙、裂缝、溶蚀孔洞3种类型。

2.3.1 孔隙

研究区碳酸盐岩孔径介于10~50 μm,很少见更大的孔隙,并且分布较局限。孔隙主要为粒内溶孔与铸模孔(图3-c、i)、晶间孔与晶间溶孔(图3-n)。主要分布于含生屑泥晶灰岩、含生屑砂屑灰岩、含生屑粉晶灰岩、粉晶云岩中。

2.3.2 裂缝

研究区裂缝发育,主要为网状裂缝、高角度裂缝和微裂缝。

1)网状裂缝:由多组斜交裂缝相互交叉构成,似网状,缝宽小于1~3 mm,一般宽度大于1 mm的被充填,而小于1 mm的未被充填或部分充填(图3-g)。

2)高角度裂缝:由一组或两组裂缝构成,裂缝垂直水平面或近于垂直水平面,裂缝一般较宽(大于2 mm),大部分被方解石等充填(图3-e、j)。

3)微裂缝:仅在显微镜下才能观察到,宽度介于十至几百微米,绝大部分被充填,呈树枝分叉状或X形(图3-a)。

2.3.3 溶蚀孔洞

在岩心上可以观察到溶蚀孔洞,直径介于1~10 cm,主要发育于颗粒灰岩(图3-c)和含颗粒粉晶灰岩中。

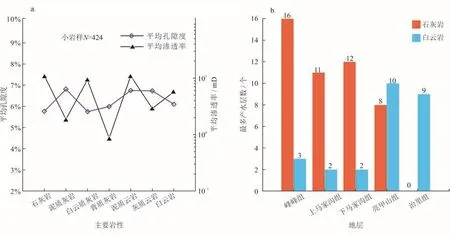

2.4 储层物性

通过对太原地区24口井奥陶系碳酸盐岩岩心物性样品(样品数424个)进行统计,孔隙度最大值为29.80%、最小值为0.35%,平均孔隙度为6.27%,孔隙度大于1.50%的样品占87.5%;渗透率最大值为1 386.9 mD、最小值为0.000 1 mD,平均渗透率值为6.077 mD,渗透率大于0.05 mD的样品占70.3%。其分类统计的平均孔隙度和渗透率如图4所示。储层中孔、洞、缝发育,但平均渗透率差异较大,石灰岩、白云质灰岩和泥质云岩的渗透率在10 mD左右,白云岩、泥质灰岩、灰质云岩介于2~6 mD,膏质灰岩小于1 mD(图4-a)。

另一方面,不同岩性物性条件决定了奥陶系各层的实际产水效果。从峰峰组—下马家沟组,石灰岩层产水层数占绝对多数,而在冶里组石灰岩产水层数为0。白云岩产水层在冶里组是绝对主力,在亮甲山组也超过1/2(图4-b)。说明峰峰组—下马家沟组石灰岩的物性显著好于冶里组—亮甲山组,而冶里组—亮甲山组白云岩的物性显著好于峰峰组—下马家沟组。

图4 太原地区奥陶系碳酸盐岩平均孔渗条件与含水层数特征图

2.5 成岩作用类型

本文的成岩作用是指广义的成岩后生作用,或叫沉积期后作用,泛指沉积物形成—沉积岩风化、变质作用前,这一演化阶段的所有变化和作用。

太原地区奥陶系碳酸盐岩成岩作用复杂,主要受沉积环境和成岩环境的控制,表现为多期、多种成岩作用的叠加,对碳酸盐岩储层储渗性的影响既有充填和破坏孔隙降低储渗性的一面,又有改善原有空隙或形成新孔隙提高储渗性的一面。该区奥陶系成岩作用主要分为:①破坏性成岩作用。如压实、压溶(图3-k)、胶结和充填(图3-f)、重结晶作用(图3-l)等。②建设性成岩作用。如白云石化(图3-m)、破裂作用、溶蚀与岩溶作用等。笔者重点讨论溶蚀与岩溶作用。

碳酸盐岩的溶蚀作用可以形成次生溶孔、溶洞和溶蚀缝,其宏观体现即为岩溶作用。按照碳酸盐岩发生岩溶作用所处的成岩阶段与成岩环境,通常可将岩溶划分为准同生岩溶、表生岩溶和埋藏岩溶3种类型。

2.5.1 准同生岩溶

准同生岩溶作用常发生于滩相沉积环境早期暴露大气淡水的成岩环境,主要表现为生物碎屑等的粒内溶孔和铸模孔。在该区奥陶系碳酸盐岩中,准同生岩溶在海平面相对较低的上马家沟组下段(三段),常见岩性为含角砾生屑粉晶—细晶灰岩、含砾屑砂屑灰岩、泥晶云岩。准同生岩溶控制了早期储层的形成和分布,由于后期受到成岩作用等的强烈改造,实际上准同生岩溶形成的孔隙残余较少。

2.5.2 表生岩溶

表生岩溶是可溶性岩层在经历了准同生期海底成岩和暴露成岩、浅—中埋藏期成岩作用后,又抬升出露地表,经大气淡水淋滤改造的过程中所发生的溶蚀作用。表生岩溶作用是研究区奥陶系碳酸盐岩岩溶热储形成的关键作用,区内主要发育于与两个不整合面有关的台地整体暴露时期,即上奥陶统峰峰组(六段、五段)以及亮甲山组,局部地区可波及到上马家沟组顶部(四段上部),该区溶蚀作用强,在上马家沟组顶部形成风化壳,淡水溶蚀形成大量的溶孔、溶缝、晶(粒)内溶孔、晶(粒)间溶孔及铸模孔(图3-h、j、k、n),部分被后期的胶结作用所充填。

区内表生岩溶规模大、溶蚀作用强,受溶蚀作用改造形成良好的储集空间,且表现出明显的垂向和横向分带性发育特点。

2.5.2.1 垂向分带特征

图5 太原地区FHJD-1井与TD-2井峰峰组表生岩溶垂向分带连井剖面分析图

总体上该区奥陶系表生岩溶垂向上可以划分为3个溶蚀带(图5),各带特征如下:①垂直渗流带。主要对应于峰峰组上段(六段)石灰岩、泥质灰岩和亮甲山组顶部的灰质云岩。②水平潜流带。主要对应于峰峰组下段(五段)—上马家沟组上段(四段顶部)以及亮甲山组中上部,产水层主要发育在该潜流带,以低伽马、低电阻率、低声波时差为主要特征。③深部缓流带。发育于上马家沟组中下部泥质灰岩、白云质灰岩及以下层位,亮甲山组下部鲕粒云岩及以下层位中。

3个垂向岩溶带中,水平潜流带厚度大、溶蚀孔洞发育层数多、各层泥质含量高,可达40%,单层孔隙度可达29%,岩溶储层纵、横向均表现出强烈的非均质性,是最有利于储集层发育的岩溶带。

2.5.2.2 平面分布特征

根据古地貌和奥陶系剥蚀程度,太原地区整体地处岩溶斜坡分布区,这一地带表生岩溶作用最为活跃,是水平潜流带最有利的发育地带,也是最有利于古岩溶储层发育的地貌单元,岩溶广泛,溶孔、洞最发育,储集性能较好。

2.5.3 埋藏岩溶

埋藏岩溶是深部岩溶,主要与深部各种流体活动、构造作用形成的裂缝、压溶作用产生的缝合线有关。研究区下马家沟组、上马家沟组大部分,亮甲山组下部及冶里组以下层位等表生岩溶作用未波及层段的岩溶孔洞主要与其有关。

奥陶系埋藏岩溶成因的孔隙以非组构选择型为主,主要包括构造溶扩缝、缝合线溶扩缝(图3-f)、溶蚀孔洞(图3-c)和溶扩孔洞等。组构选择型主要以粒间溶孔和晶间溶孔为主。埋藏溶蚀作用沿着前期已形成的古岩溶孔洞缝系统发生,且往往优先溶蚀各种孔洞和裂缝充填物(图3-o),使储层孔隙表现出对前期孔隙系统的继承性。

3 岩溶孔隙发育规律与有利分布区

3.1 岩溶孔隙发育规律

3.1.1 垂向上含水层与隔水层的发育规律

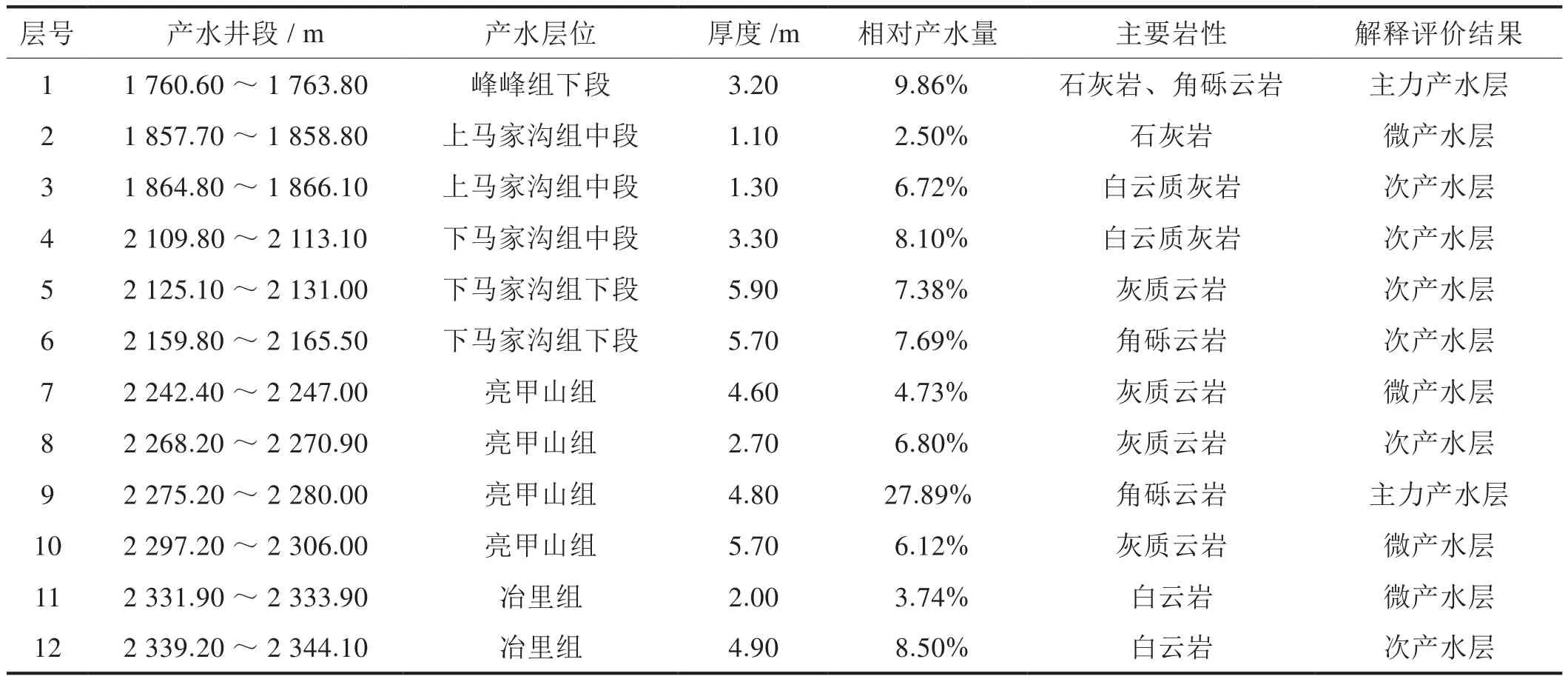

太原地区奥陶系碳酸盐岩24口探井试水结果、水层和缝洞层测井解释剖面对比分析结果表明:主要产水层发育在峰峰组下段(五段)和亮甲山组,次要产水层为上马家沟组中段(四段下部)、下马家沟组下段(二段下部)(表1)。

含水层通常发育于隔水层之上,岩性上表现为成分不纯的白云岩、石灰岩,尤其易出现在含角砾、豹斑、石膏等结构或成分、结晶程度较高的岩层中。隔水层在岩性上主要表现为两种类型:①泥质含量高的薄层,如泥灰岩、泥质云岩;②纯石灰岩,尤以致密、厚层、大套石灰岩为主。

3.1.2 平面分布规律

如前所述,太原地区整体处于岩溶斜坡地带,岩溶孔洞、孔隙广泛发育,储集性能较好。岩溶作用是奥陶系碳酸盐岩次生孔隙形成的主要原因,以表生岩溶和埋藏岩溶为主。

3.2 岩溶孔隙发育的主控因素

3.2.1 岩性

表1 太原地区TD-2井测井解释对应表

奥陶系碳酸盐岩由于其岩石成分、结构、构造复杂多变,各层组的岩性组合—沉积相不同,其岩溶发育的形态、岩溶程度也存在很大的差异。

1)岩石矿物成分。石灰岩类一般比白云岩类岩溶更容易发育,但该区角砾状云岩、结晶云岩及结晶灰质云岩等白云岩层同样易出现溶蚀现象,岩石成分在很大程度上决定溶蚀作用的方向和强度。另一方面,泥质碳酸盐岩岩溶易发生孔隙溶蚀,导致泥质成分不断聚集并逐渐堵塞水流通道,使溶蚀作用的强度大大减弱。这也是泥质含量高的岩层易成为隔水层的原因。

2)岩石的原生结构。原生结构控制岩石的孔隙类型,同时也控制岩石的选择性溶蚀作用,不同结构碳酸盐岩具有不同的溶蚀形态。如该区结晶云岩及结晶灰质云岩,具有细—中细晶结构,其白云石晶粒较大,粒晶间孔隙发育均匀,渗透水流能够缓慢地渗入岩石内部进行较均匀地渗滤,并沿孔隙扩大溶蚀,形成分布比较均匀的顺层溶蚀现象。在裂隙沟通的情况下,更有利于溶滤作用的进行,形成以均匀溶孔或孔洞为主的岩溶形态。

3)岩石厚度。野外观察结果表明,该区现今地表岩溶发育明显与碳酸盐岩的厚度相关:单层厚度越大,对岩溶发育越有利,即厚层—块状碳酸盐岩,因其构造裂隙较发育,岩溶化强度高,一般沿裂隙和层面可形成大型溶洞;而薄层碳酸盐岩层理发育,但构造裂隙短小,岩溶发育相对微弱,常沿层面发育小型溶洞。

4)石膏。该区中奥陶系统上、下马家沟组中分布有数层石膏、含膏岩层。石膏对于区域岩溶的发育具有两重性:一方面因溶蚀产生的含过饱和CO2的地下酸性水溶解了大量的SO42-,水的酸度增大,反过来加速了岩溶的进度;同时,由于岩溶不断发育、规模不断扩展而造成坍塌现象,坍塌物就地堆积,破坏了岩溶层的原生结构,使本来可以作为岩溶层的部分变为可靠的隔水层,构成含水层的底板。

5)沉积相。不同的沉积相溶蚀作用类型与强度存在明显的差异,该区奥陶系局限台地相、潮坪相是岩溶易发部位,其次为开阔台地相的一些亚相。

3.2.2 构造作用

断裂构造作用影响着岩溶发育的方向和规模。该区岩溶作用除了岩性自身的因素之外,很大程度上是由岩层的各种断层、裂隙、节理扩溶而成,尤其是埋藏岩溶中裂隙扩溶孔洞占储集空间的很大部分。受构造作用影响大的岩层,相互连通形成渗透裂隙网络,溶蚀速度就会相对较快,岩溶更为发育。故岩溶作用在构造裂隙发育部位更易于发生,如褶曲轴部、断层破碎带及其影响带处等(图6)。

图6 沿构造裂缝发育的奥陶系溶蚀孔洞照片(六家河剖面)

构造断裂不仅控制着岩溶发育的方向,还影响着岩溶发育的规模。溶洞发育与断裂构造呈正相关关系,断裂越发育,结构面也就越发育,岩溶率在断裂带上相应出现明显的增高趋势。可溶性石灰岩被断裂切割发生碎裂或破碎,岩石裂隙发育,增加了地下水与可溶岩的接触面积,并使地下水水流通畅,水的化学溶蚀作用增强,因而沿断裂影响带岩溶作用强烈,构成了地下水补给、径流、排泄的主要通道,促使岩溶向纵深快速发展。

该区断裂构造都呈多期活动[22-25],压性或是张性都在持续变化中,主要控热断裂为盆地东西两侧的两条边山断裂带(图1、7)和西铭断阶—三给地垒、田庄断裂,多期活动的断裂,在某段沉积时期内岩溶化作用可能强些,在其他段沉积时期可能弱些,从总体上看,断裂带附近的岩溶都较非断裂区发育,断裂带和断垒带都表现出较好的岩溶发育特性及良好的储水导水特性。

图7 过太原盆地地热模式剖面示意图

该区奥陶系峰峰组与石炭系太原组(本溪组)之间的平行不整合形成间隔时间长,下伏奥陶系遭受风化剥蚀改造的时间也长,岩溶作用波及的深度更大,表生岩溶作用所影响的规模、程度也更强,是该区表生岩溶储层最重要的发育层段。

3.2.3 地热水动力条件

流动的地下水是岩溶形成和发展的一个很重要的条件。根据地球化学资料和实际钻井资料,结合前人的研究成果[1-6],该区流体动力系统呈东西分带、南北分块(图8)的空间分布格局,与地形和断裂构造分布密切相关。

东部和西部流体动力系统是影响太原盆地流体的主要动力系统。东部岩溶地热水系统的边界表现出明显的受断层控制的特征,分别受北部恒山北断层、南部交城断层东延部分控制;西部动力系统的北部和西部是地势较高的石灰岩出露区,其北侧和西侧与火山岩及太古代变质岩接触,构成太原地区岩溶地热水系统的北部和西部边界。不存在北部流体动力系统,之前有学者[1,5]所认为的北部系统更多地表现为西部动力系统的子系统,其分界线大致沿西部的汾河河谷展布。南部的流体动力系统仅对盆地南部产生局部影响,范围止于田庄断层。

断裂等构造作用促使岩溶发育并形成地下水动力系统,系统反过来又使该地带内岩溶更加发育,甚至成为强径流带。岩溶地下水是太原地热水最重要的补给来源,地热水的循环深度自地热水的补给区向太原盆地内部逐渐加深,显著地影响了岩溶的发育。在盆地边部的补给区和径流补给区,主要受岩溶不整合面发育的范围控制,循环深度在离地表250 m以浅范围内。进入太原盆地范围内,受新生代沉积充填的影响,地热水的循环深度由北部向南部快速增加,北部循环深度在离地表1 000~1 500 m范围内,向盆地南部快速增加到离地表2 500~3 000 m。在断陷盆地边部存在断层的部位,地热水的循环深度快速增加,形成了明显的梯度带,在该梯度带,岩溶作用最为强烈。

3.3 岩溶热储勘探有利区

3.3.1 热源

该区主要热源为上地幔热流向地壳表层传导的热量和上地壳中花岗岩的放射性产热。同一时间内,幔源热流流向Moho面上拱区比下弯区多,这是因为热流在Moho面上拱区和下弯区共深度面进行第一次“热流再分配[28]”,由于上拱区热阻小,其在正常热流背景下受构造影响而成为深部热流高值区。

图 8 太原及周边地区地热水系统与流动方向及循环深度图

同理,在地壳中部,据本文参考文献[29]的研究,该区存在低速—高导层,其很可能本身就是幔源热流再分配的产物,在同等深度热流进行第二次再分配,低速—高导层上传的热流比正常区要多。

但是在地壳浅部,该区盆地部分(对应Moho面上拱区)基底深,两侧山地部分基底浅(对应Moho面下弯区),基底深度大体上与Moho面起伏呈镜像关系(图7),热流第三次进行规模性的“热流再分配”,此时的热流既包括幔源热流,又包括来自上地壳花岗岩层的放射性热流。离沉积层(包括热储层)最近的、规模最大的第三次“热流再分配”决定了沉积层内地热资源的分布不均,与居里面埋深关系不大,且居里面埋深起伏主要是中下地壳热流传导分布不均的产物,与中下地壳大地热流密度分布形态呈正相关。

3.3.2 水源

该区碳酸盐岩岩溶裂隙地热水均主要来自于西部吕梁山地区和东部五台—太行山地区以及南部太岳山—沁水盆地地区的大气降水[1],即古今岩溶地下水、径流补给水和前新生代地层的孔隙水,其中岩溶地下水是太原地热水最重要的补给来源。如前所述,东部和西部流体动力系统是影响太原盆地流体的主要动力系统,使研究区主体位于地热水承压区,其余位于地热水排水区,为研究区提供了不断的水源。这些地热水在不同深度进行循环,不仅促进了岩溶作用的发育,改善了热储空间条件,且越深越加快深部热量向浅部的传递。

3.3.3 储层和通道

研究区奥陶系碳酸盐岩热储岩性主要为石灰岩类和白云岩类,有利岩性在峰峰组—下马家沟组组主要是石灰岩类,包括白云质灰岩、泥质灰岩和膏质灰岩,而在冶里组和亮甲山组,有利岩性则主要是白云岩类,包括角砾云岩、泥质云岩、灰质云岩。有利沉积相主要是局限台地相、潮坪相,开阔台地相的一些亚相也较有利。热储厚度据井统计基本都超过600 m,主要产水层发育在峰峰组下段(五段)和亮甲山组,次要产水层为上马家沟组中段(四段下部)、下马家沟组下段(二段下部)。储层空间包括孔隙、裂缝和孔洞,沉积、断裂和不整合面构造,岩溶作用特别是表生岩溶和埋藏岩溶作用共同促进了该区热储空间的发育方向和规模。断裂和不整合面以及裂缝系统构成了研究区岩溶热水通道,如田庄断裂、汾河断裂、边山断裂等基底断裂影响带。

3.3.4 盖层

研究区奥陶系碳酸盐岩热储盖层主要为新生界、石炭系—二叠系和三叠系,其厚度特征是南厚北薄(图9),南部主要厚1 200~2 000 m,北部主要厚400~700 m。其地温梯度则呈中南部高、北部低的特征(图9),最大为4 ℃/100 m,最低仅0.5℃/100 m。

3.3.5 勘探有利区

太原地区奥陶系碳酸盐岩热储的发育和分布主要受岩性及沉积相类型、构造特征、岩溶水动力条件分布等因素控制,结合区域地热系统特征,可以明确:该区碳酸盐岩地热田是以大气降水为水源、西部与东部石灰岩裸露区岩溶水双向补给,煤系地层为隔水顶板、适当厚度的中—新生界为保温盖层,在太原新生代盆地覆盖区奥陶系储层中加热、富集,燕山—喜马拉雅期断裂与裂隙对储层之间的热水进行沟通,从而形成的岩溶地热田。因此,根据上述热储控制因素和分布特征,优选出目前经济技术条件下的勘探有利区(图9)。

最有利区:石灰岩和白云岩热储平均孔隙度大于5%、渗透率大于1 mD、有效厚度大于150 m、地热水大多处于承压区、热水循环深度大都超过1 500 m、区内断裂较发育;盖层厚度多超过1 400 m、地温梯度一般不低于4 ℃/100 m、热储温度不低于60℃。满足该条件的区块主要为晋源凹陷西北部和中东部、西温庄隆起中西部。

次有利区:石灰岩和白云岩热储平均孔隙度大于5%、渗透率大于1 mD、有效厚度大于150 m、处于热水承压区或排水区、热水循环深度大于1 000 m、区内断裂较发育;盖层厚度一般大于600 m、地温梯度一般大于3 ℃/100 m、储层温度不低于45 ℃,此外地温梯度虽不满足3 ℃/100 m但盖层厚度大于1 900 m且排除浅层冷水干扰的地区。符合条件的主要为晋源凹陷除西南部外大部分地区、西温庄隆起最有利区向外扩展2~3 km 的区域、城区凹陷中南部和亲贤地垒西部。

4 结论

1)太原地区奥陶系热储主要为两类:石灰岩类主要分为泥晶灰岩、云质灰岩、颗粒灰岩和泥质条带灰岩等;白云岩类主要包括泥晶云岩、粉细晶云岩、灰质云岩、角砾云岩等。

图9 太原地区奥陶系碳酸盐岩热储勘探有利区分布图

2)太原地区奥陶系热储储集空间形成是多种作用的复合叠加,主要分为:破坏性的如压实、胶结和充填作用等;建设性的如溶蚀、岩溶、云化、破裂作用等。其中,岩溶作用和白云石化对次生孔隙的形成具有决定性影响,岩溶作用是该区次生孔隙形成的主要原因。岩溶作用以表生岩溶和埋藏岩溶为主,表生岩溶对储层的贡献占主导作用,其水平缓流带是最重要的产水带;埋藏岩溶作用对储层的后期溶蚀改造作用显著,使孔隙度增大。构造破裂作用如田庄断裂、汾河断裂、边山断裂等基底断裂影响带,形成断裂和裂缝,既可作为储集空间,也可作为岩溶流体运移通道,促进溶蚀作用。

3)太原地区东部和西部流体动力系统是影响太原地热田流体的主要动力系统,使太原地热田主体位于地热水承压区,部分位于排水区,为地热田提供了不断的水源,这些地热水在不同深度进行循环,不仅促进了岩溶作用发育进而改善热储空间条件,而且越深越加快了深部热量向浅部传递。

4)奥陶系热储发育分布主受岩性(岩石成分、结构、厚度等)、构造(断裂和不整合面)、沉积相、地下水动力条件等因素控制。垂向上,含水层在岩性上通常表现为成分不纯的白云岩、石灰岩,尤其易出现在含角砾、豹斑、石膏等结构或成分及结晶程度较高的岩层中,主要发育于峰峰组下段、马家沟组、亮甲山组内,具分布稳定、储集层段多、平均孔隙度及渗透率较好、非均质性强等特点;隔水层在岩性上主要表现为泥质含量高的薄层(泥灰岩、泥质云岩),或以致密厚层大套石灰岩为主。平面上,热储整体处于储集性能较好的岩溶斜坡地带,岩溶孔洞、孔隙广泛发育。

5)该区奥陶系岩碳酸盐岩地热田是一个由盆地内基底隆起及盆缘隆起和深部Moho面上拱控制地温场异常、以大气降水为水源、断裂和岩溶不整合面为运移通道,从西部及北部和东部补给岩溶水,在盆地中—南部富集的传导型地热田。勘探最有利区为晋源凹陷西北部和中东部、西温庄隆起中西部。