大胆猜想能辨善辩有理有据

龚淑华 蒋巧君

摘要:审辩式思维是数学核心素养的重要组成部分,也是学生达成其他数学核心素养的重要途径之一。在小学教学课堂中培养学生的审辩式思维,可先引导学生发现教学资源的特点,然后在探究任务的驱动下“大胆猜想、能辨善辩、有理有据”,开展自主学习。

关键词:审辩式思维;猜想;能辨善辩;有理有据

审辩式思维是一种判断命题是否为真或部分为真的思维方式,是学习、掌握和使用特定技能,通过理性思考取得合理结论的过程。审辩式思维是数学核心素养的重要组成部分,也是学生达成其他数学核心素养的重要途径。那么,如何在小学数学课堂中培养学生的审辩式思维呢?下面以益智课堂“百变正方体”为例,谈谈审辩式思维的培养。

教学“百变正方体”这节课,我们先引导学生发现益智器具“绿可”的特点,然后在探究任务的驱动下引导学生大胆猜想、能辨善辩,有理有据地开展自主学习。

一、异中求同,提出猜想

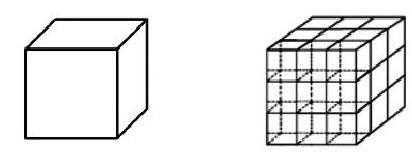

师:你知道这个正方体的体积是多少吗?(如下左图)

生:不知道,没法算,因为没有告诉棱长。

师:看,像这样把它分割成大小相同的小正方体,现在你知道它的体积是多少吗?(如上右图)

生:如果一个小正方体就是一个体积单位,这里就有3×3×3=27个体积单位。

师:我们学习过正方体表面积的展开图,如果把这些小正方体铺开,变成一层,会是怎样的造型呢,想象一下。

师:老师也带来了几种,这些造型和原来的正方体相比,什么变了,什么不变?(如下图)

生:形状变了,体积不变,都是27个体积单位。

师:把这些造型还原成正方体的过程,我们称为——

生:“归方”。

师:(板书)你认为它们可以“归方”吗?

生:应该可以,因为体积数正好。

生:不一定。我们需要动手验证,眼见为实,耳听为虚。

好的提问应该基于学生的最近发展区,遵循学生的认知规律。这里,应该从学生的已有经验出发,打破学生一定要给数据才能量化体积的惯性思维,使他们学会从体积的元认知去获取数学信息。接着,可以通过回忆二维的平面展开图来大胆猜测立体的展开造型,这就是思维的一次飞跃。而当引导学生有依据地审视新问题“你认为它们可以规范吗”时,学生议论纷纷,这就是审辩式思维的入门之道。

二、探究“归方”,能辨善辩

(一)熟悉器具,操作验证

师:请出今天的益智小伙伴——百变正方体“绿可”。请同学们先观察(板书:观察),它和我们刚才铺开的造型有什么异同?(见下左图)

生:颜色不一样。

生:这里的有大有小,刚才的都是一样大的。

生:我发现这个“绿可”也是27个体积单位。

师:你们分辨得很清晰,辩说到位,其他同学也认为是27個吗?能不能用自己的方法验证一下?

生:(边操作边解说)我发现它的头部由四个小正方体组成,躯干和腿部的长方体由两个小正方体组成。(见上右图)

生:(边操作边解说)我也证明了一样的关系,可是和他的方法不一样。

生:我觉得他的方法比我的简单。

师:通过组块之间的凹槽和皮筋,可以实现翻转、平移和旋转,验证“绿可”也有27个体积单位。同学们能自己探究,用证据说话,做到了有理有据。

具有审辩式思维的人不轻易相信他人的说法。他们会用自己的头脑独立地进行思考,不懈地进行质疑。“绿可”是不是也有27个体积单位?能不能归方?这需要自己动手验证一下组块之间的大小关系;需要经过自己的思考以后,做出自己的判断,再接受或者拒绝他人的观点。

(二)自主探索,辩说关键

师:那么它能“归方”吗?会是一个怎样的正方体?

生:如果以一个小正方体为单位,一共就是27个单位,拼出的正方体应该是3×3×3的大小,每条棱长为3个单位。

师:通过刚才的观察和计算,从理论上我们得出是可以“归方”的。接下来就请你动手试一试。(板书:操作)

师:同学们,我们要把一个“人”变成一个正方体,并不是一件容易的事情,所以你暂时拼不出,也不要气馁,我们先请一位同学上来演示一下,看看他是如何“归方”的。

(生演示并解说。说得不是很有条理,突然又有点忘记了)

师:看明白了吗?

(学生茫然)

师:不是很明白,那是因为他没有告诉你他操作背后的想法。(板书:思考)接下来,你有一次提问的机会,以求得“归方”的秘诀。

生:第一步做什么?

生:怎样找到突破口?

生:最关键的是什么?

师:你们觉得哪几个问题最有帮助?

生:第一步怎么做?从哪里入手?

师:你们是不是想知道最不灵活的是哪一块,并以此为中心?找一找。(板书:找中心)

生:身体这块,不能动。

师:从哪里入手,意思是哪块很特殊?为什么?

生:头部,因为它很大。

生:因为头不动就会出现半个单位,而其他的组块没有半个单位,最后就不能拼成3×3×3的正方体。

学生在一开始操作“归方”时最容易犯的错误是他们拿起器具就开始左右开弓,没有去分析和思考操作的关键点是什么。就如学生做数学题,题拿到手就开始列式,但列式后又发觉不对。这就暴露了学生没有审题意识的弱点。学生对“归方”感到束手无策,头脑就进入了深度思考的阶段,所以设置一个提问环节,学生就会去分析提一个什么样的关键问题可以帮助自己。这样做,也是为了培养学生看问题时抓突破口的策略意识,同时也为了培养他们能够听取和理解他人的问题,不断修正自己观点的习惯。这也是审辩式思维包容异见的体现。

(三)辨析操作,确定头位

师:那么头部有几种拼组的方式呢?请大家在小组里试一试,比一比哪组的方法多。

(学生反馈,上台展示)

师:老师选取了部分头位,我们一起来判断一下。

师:最后一个为什么是错误的?请你说说理由。

生:因为刚才我们已经知道身体部分是不能动的,连着头部变成四个单位,而我们最后拼成的正方体棱长只能是3,所以不符合要求。

师:刚才这位同学能联系前面的内容进行辨析,用整体的眼光看待问题,值得点赞。所以我们要定好头位。(板书:定头位)

提出好问题就已经解決了问题的一半。恰当的问题构造,则是让学生思维激荡的前提。通过设问、追问、质问让学生辨析正确的头位,并要求辩说理由,促使他们用整体联系思想去分析问题,从而找到了“归方”的突破口。确定好了头位,算是成功的第一步。

(四)分层归方,关注品格

师:我们先选择一种头位进行“归方”,找到了中心,定好头位,接下来就不难了,同学们再试一试吧。

(先“归方”的学生操作并反馈)

师:像玩魔方一样,分层思考,非常有条理。(板书:分层拼)

师:有位同学还把“归方”方法编了首儿歌分享给大家,请看图片。

(举起手来,抱抱胸;抬抬屁股,收收腿;“绿可”变为正方体。)

师:很多同学都已经会了,那么接下来我们比赛吧,看哪一小组动作最快。

(学生再次操作,体验成功的快乐)

师:同学们善于思考,动手能力也很强,能够把“绿可”“归方”。一起梳理一下,我们是如何“归方”的。

生:拿到器具以后,我们先观察,再思考,后操作。

(教师板书:先、再、后)

师:聪明的孩子善于思考,会抓关键,懂得顺序,能用正方体的体积计算指导自己的“归方”思路,这就是学以致用。

确定好中心,定好头位,继续让学生自己去探索,这时有个别学生成功了。通过生生互动,解说了第一层的拼法,再让学生自己尝试,又有一批学生成功了。最后,通过图片学习,学生基本上都实现了“归方”,这样就营造了一个生生互动的生态课堂。这样,根据学生自身的学习能力来决定学习进程,当学生面对困难时,使他们习得了坚韧的学习态度,这种学习态度也是具有审辩式思维的人的一般品格。

三、回归拓展,辩说提升

师:体积可以帮助我们实现“归方”,还以可解决数学问题。想挑战吗?用棱长为1厘米的小正方体拼成下列图形,请说出每个图形的面积。

这组题目学生就算是没有学过本节课的内容也能做,但是通过本节课的学习,学生在寻求结果的过程中,内在的想象就有了依托,空间观念的发展也多了一个抓手。比如第二个图形,很多学生就会想到把多余的部分看成“绿可”的腿,进行翻转,把自己的操作经验应用到解题当中。其他学生在恍然大悟的同时,也会纷纷效仿。而第三个图形的目的是要打破学生的思维定势,经验是可以借鉴的,但往往也是不可靠的,因为世界是在不断变化的。

四、总结反思,感悟延伸

师:本节课你有什么收获或感想?

生:我学会了百变正方体的“归方”方法。

生:这节课很有趣。

生:我想到了自己平时的做题,以前我做题都是拿起来就做,也不分析,所以往往很容易出错。应该先观察,再思考,后做题。

师:同学们的收获都很大,总结的各有特色。就如刚才那位同学所说,其实“归方”的策略就是我们解决问题的一般策略,就是先分析思考,再下笔解答可以有效地解决问题。今天我们学会了“绿可”的一种“归方”方法,如果同学们有兴趣,可以上淘宝自行购买教具,尝试其他头位的“归方”,看看还会有什么发生。期待你们在玩中学数学,在指尖中出智慧。

通过引导学生反思和总结,学生能把“归方”策略迁移到解题策略中,这正是本节课的意义之所在。最后,引导学生课后进行多头位“归方”策略的探究,让课堂继续延伸,发展了学生思维的广阔性和深刻性,让学生体会到了可以多方式探究疑难问题,从而全方位地提高了他们的学习能力。

本教学设计以益智器具“绿可”为载体进行了“百变正方体”的研究。基于学生的已有认知,借助环环相扣的问题串,看似不经意,实则都是精心为之。教师引导学生获取、处理、转换信息,让他们通过凭证据说话,合乎逻辑地论证观点,反省自身的问题,对异见保持包容。一系列环节的推进,使学生结合所学的数学知识进行了合理地推测,解决了“归方”策略,然后回归到了数学课堂内容并应用了知识。最后,教师让学生进行反思,对策略进行了一般性的推广。

参考文献:

[1]蒋巧君.构建“聪慧课堂”激发高阶思维[J].辽宁教育,2018(11).

[2]蒋巧君.“旅游费用”的教学实践与反思[J].教育周刊,2017(30).

(责任编辑:杨强)