中国海底栖多毛类分类多样性

葛美玲,李一璇,张学雷,2,范士亮,徐勤增,2*

(1.自然资源部 第一海洋研究所,山东 青岛266061;2.青岛海洋科学与技术试点国家实验室 海洋生态与环境科学功能实验室,山东 青岛266071)

环节动物多毛纲是海洋大型底栖动物群落中最常见且数量较多的类群,占大型底栖动物总种数的50%~70%[1]。其幼体为鱼类及其他肉食动物的饵料,是海洋食物链中重要的一环。此外,多毛类环节动物是底栖动物群落特征的指示类群之一[2]。

生物多样性是生态学研究的热点之一。不仅包括物种层面的多样性研究,还包括物种间进化关系和生态系统层面的多样性研究。传统物种多样性指数,如Simpson指数和Shannon-Wiener指数等[3],能够对群落物种组成的丰富度及均匀度进行综合评价,为常见的生物多样性指标,已得到广泛应用[4]。但该类指数仅综合一个群落内物种相对数量的信息量,不能直接反应系统发生的多样性[3,5]。为此,Warwick 和Clarke[6-8]将物种间的分类距离纳入到多样性计算中,提出分类多样性指数(taxonomic diversity,Δ)、分类差异指数(taxonomic distinctness,Δ*)、平均分类差异指数(average taxonomic distinctness,Av TD,Δ+)和分类差异变异指数(variation in taxonomic distinctness,Var TD,Λ+)。这些分类多样性指数完整体现了一个群落的生物多样性,克服了传统物种多样性指数的缺点,具有平均值不受采样方法及环境条件影响、仅用种名录便可计算等优势[6]。该类指数提出后得到广泛应用,目前主要用于海洋大型底栖动物、自由生活线虫以及鱼类等生物群落[9]。

中国海多毛类多样性的研究多集中于局部海域,并采用传统的生物多样性研究方法。如毕洪生和孙道元[10]研究胶州湾多毛类的生态特点时,采用Shannon-Wiener指数和Pielou均匀度指数,结果表明多毛类的分布和数量变动主要受地质和水温的影响。方少华等[11]通过计算湄洲湾多毛类Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数、Margalef物种丰度指数及Manauhton优势度指数,其中背蚓虫出现频率最高,主要的优势种是锥稚虫、刚鳃虫和索沙蚕。相对其他海域,黄渤海多毛类物种多样性的研究较为系统全面[1]。孙道元[12]依据1982—1983年的多毛类调查资料,整理了渤海多毛类种名录;类彦立和孙瑞平[1]基于文献资料提订了黄海多毛类的种名录及地理分布;陈桂芳等[13]调查鉴定黄东海多毛类,该海域多毛类种类丰富,优势种随时间变化而改变。

针对我国近海各海区多毛类多样性研究大部分集中在黄渤海等局部海域,缺少整体的多样性评价。我们基于中国海多毛类的相关地理分布与分类学资料,系统整理我国近海底栖多毛类物种名录,应用分类多样性指数等定量分析渤海、黄海、东海和南海底栖多毛类的多样性差异,初步探讨不同海域底栖多毛类动物区系情况。

1 材料与方法

1.1 数据来源

我们主要根据《中国海洋生物名录》[14]和《中国近海多毛环节动物》[15]以及其他分类学文献[16-19],整理中国海底栖多毛类种类及相应的分类层次,排除不确定的种类、浮游类群以及仅分布在三沙海域的种类,获得中国海底栖多毛类的物种名录(见附录,未包括螠目)。

1.2 分类多样性指数

采用平均分类差异指数和分类差异变异指数对中国海底栖多毛类分类多样性进行分析[7-8]。平均分类差异指数(Δ+)为种名录中任意一对物种之间的平均分类距离路径长度[9],可以在只有种名录时进行计算,其公式为

式中s为名录中的种类数,ωij为2个物种之间分类距离的路径长度权重值。

分类差异变异指数(Λ+)为物种间路径长度的差异程度,衡量的是物种间分类距离的“不均匀性”[9],其与平均分类差异指数一样,也可以在只有种名录存在的情况下进行计算。其公式为

不同分类等级间加权路径长度的权重设置,是根据名录中不同分类等级水平的物种丰富度来确定的[20]。分类等级确定为目、科、属、种共4个水平,各等级间的路径距离权重值(ωij)为种间25,属间50,科间75,目间100。

Δ+和Λ+是由PRIMER 6.0软件包的TAXDTEST 计算而得(表1)。即先通过特定程序对所研究区域的物种名录进行随机抽样(程序中默认1 000次),获得多样性值的95%置信区间漏斗图,并得到所研究区域多样性的理论期望值。将真实值叠加到漏斗图上,如果真实值在95%置信区间内,则接受零假设,即所研究区域与该地区期望值无差别;如果在95%置信区间外,则拒绝零假设,即所研究区域与该地区期望值具有差别。

表1 不同海域多毛类分类学多样性指数Table 2 Taxonomic diversity index of polychaetes in different sea areas

1.3 相似性系数

我们采用Czechanowski相似性系数[21],对渤海、黄海、东海和南海底栖多毛类在科级和种级分类阶元上进行相似性分析。相似性系数同2个区系中科(种)的存在度(presence)有关,因此其数值是以定量形式反映区系间地理上和发生上等方面的定性关系[21]。

Czechanowski系数表达式[21]为

式中,S c为Czechanowski系数,其最大值为1;A为甲海域记录的多毛类科(种)数目;B为乙海域记录的多毛类科(种)数目;c为两者共有的科(种)数目。当2个海域所含有的科(种)完全相同时,S c值最大;当2个海域所含有的科(种)完全不同时,S c值为0;S c越大表明2个海域物种组成相似程度越高。

2 结 果

2.1 多毛类种类组成及分布

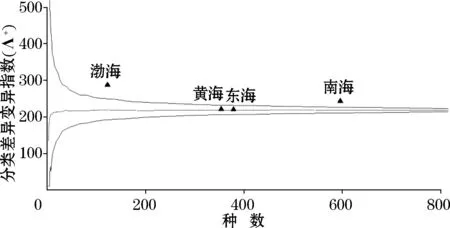

南海底栖多毛类物种数目最多,有596 种,隶属于47科249属;东海和黄海底栖多毛类物种数目次之,东海有378种,隶属于42科170属;黄海有354种,隶属于44科189属;渤海底栖多毛类物种数目最少,有123种,隶属于29科78属(图1)。

从科级分类水平上,渤海物种数最多的科是缨鳃虫科(Sabellidae),达25种;黄海和东海物种数最多的科均是沙蚕科(Nereididae),分别有38种和42种;南海物种数最多的科是龙介虫科(Serpulidae),达81种(表1)。4个海域中多毛类物种数目排名前10的序列中均有缨鳃虫科、龙介虫科、沙蚕科、齿吻沙蚕科、裂虫科(Syllidae)、多鳞虫科(Polynoidae)和海稚虫科(Spionidae)。欧努菲虫科和仙虫科分别只出现在东海和南海物种数目排名前10的序列中(表2)。

图1 多毛类在中国各海域的物种数量分布Fig.1 Species number distribution of marine polychaetes in China Seas

表2 不同海域多毛类各科的物种数目Table 2 Species richness of polychaetes families in defferent sea areas

2.2 多毛类分类多样性指数

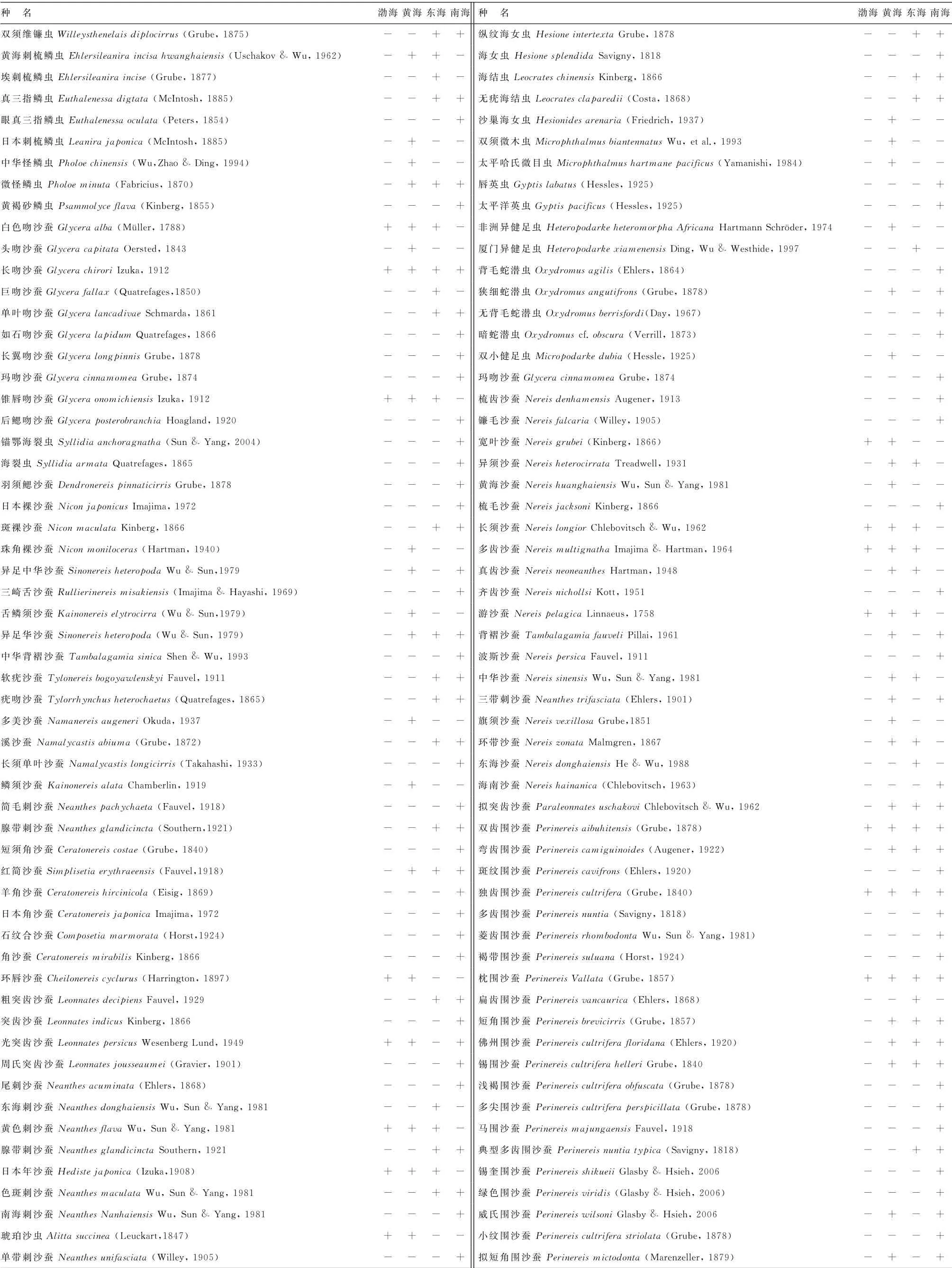

黄海和东海的Δ+值接近中国海总名录的理论平均值(图2),其中东海的Δ+值(93.23)最高,渤海(90.56)最低,表明东海底栖多毛类亲缘关系较远,而渤海底栖多毛类亲缘关系较近。

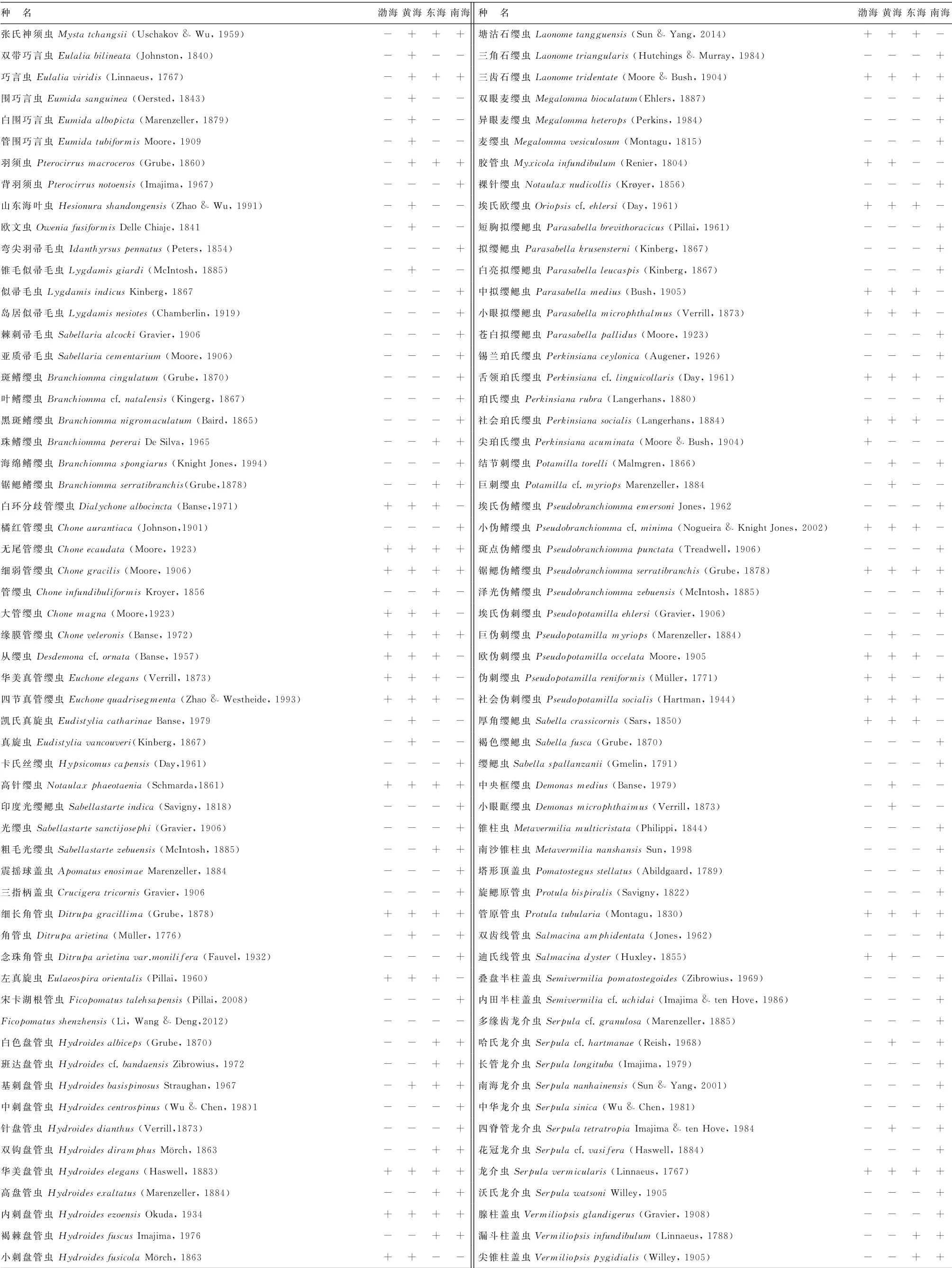

渤海和南海的Λ+值高出总名录95%的置信区间,黄海和东海的Λ+值接近理论平均值(图3),其中渤海的Λ+值(277.83)最高,东海(210.45)最低,表明渤海多毛类底栖类群在不同分类阶元上分布不均匀,而东海和黄海多毛类动物在不同分类阶元上分布较均匀。

图2 不同海域多毛类平均分类差异指数(Δ+)Fig.2 The average taxonomic variation coefficient(Δ+)of polychaetes in different sea areas

图3 不同海域多毛类分类差异变异指数(Λ+)Fig.3 The taxonomic difference variation coefficient(Λ+)of polychaetes in different sea areas

2.3 多毛类相似性系数

在种级水平上,渤海和黄海的相似性(0.486)最高,南海和渤海的相似性(0.128)最低。在科级水平上,黄海、东海和南海三个海域间的相似性均较高,渤海与黄海、东海、南海间的相似性接近且相对较低,相似性系数分别为0.767,0.783,0.773(表3)。

表3 不同海域多毛类相似性Table 3 The similarities between polychaetes in different sea areas

3 讨 论

3.1 中国海底栖多毛类的种类组成及分布

多毛类是海洋底栖无脊椎动物中物种多样性十分丰富的种类,目前已报道的中国海多毛类物种有千余种。类彦立和孙瑞平[1]综合中国海域多毛类具有可靠分类学依据的研究记录,提订了黄海278种多毛纲的物种目录,统计渤海有记录种类112种、东海217种、南海435种。《中国海洋生物名录》[14]中编写的多毛类物种目录,共计1 065种,其中黄海282种。随着海洋生物调查频率的提高,以及国内学者对多毛类分类学研究的深入,中国海底栖多毛类的一些新种和新记录种不断被发现。王跃云和王春生[19]在《中国海洋生物名录》的基础上,补充了2008—2017年有可靠分类记述的新种及新记录种,共17个科32个属47种。

综合《中国海洋生物名录》[14]、《中国近海多毛环节动物》[15]和近年来发现的新种及新记录种[19],具有可靠分类依据的底栖多毛类有952种,南海的物种数最多有596种;其次是东海和黄海,分别有378种和354种;渤海底栖多毛类物种数量最少,仅123种(图1)。从物种数较多的几个科在4个海域的分布来看,龙介虫科有83种分布在东海和南海,而黄渤海只有28种;沙蚕科在东海和南海分布有82种,黄渤海39种;矶沙蚕科在东海和南海分布有39种,黄渤海仅3种;仙虫科和欧努菲虫科也主要分布在东海和南海。根据中国海洋生物区系划分,黄渤海属于北太平洋温带区系,东海和南海属于印度-西太平洋区系[17]。分析我国龙介虫科、沙蚕科、矶沙蚕科、欧努菲虫科和仙虫科的区系成分主要由热带及亚热带暖水种组成。另外,缨鳃虫科、叶须虫科和异毛虫科在黄渤海和东海、南海分布的物种数相当,表明这几个科的区系组成有一半以上是黄渤海暖水种或冷水种。

3.2 中国海底栖多毛类的分类多样性

Warwick和Clarke[6-8]提出的4类分类多样性指数中,平均分类差异指数Δ+和分类差异变异指数Λ+的计算只与群落中物种出现与否有关,即仅用物种名录便可对其进行计算。目前,分类多样性指数已被应用于长江口[22]、黄海[9]、渤海[23]、浙江6个列岛潮间带[24]以及厦门湾[25]的大型底栖动物多样性研究中。曲方圆和于子山[9]分析黄海大型底栖动物的分类多样性,指出平均分类差异指数在海洋污染监测方面有很好的应用前景。朱晓芬等[25]通过计算厦门湾大型底栖动物的分类学多样性指数,探讨分类学多样性指数与传统生物多样性指数间的关系和差异,发现Δ、Δ*分别与Margalef指数、Pielou均匀度指数、Shannon-Wiener指数、Simpson指数四者呈显著相关,而Δ+、Λ+分别与传统多样性指数间无显著相关,验证了Δ 和Δ*是在传统多样性指数的基础上增加了分类学信息,Δ+和Λ+只与种类出现与否有关,与物种的丰度数量无关。周红等[26-27]采用分类多样性指数和其他多样性指数评估渤海底栖环境生态状况,研究了渤海大型底栖动物近30 a的生物多样性变化情况,渤海物种多样性增加,系统发生多样性减少,部分大型底栖动物群落受到环境压力和干扰。

分类多样性指数在环节动物多毛纲类群中的应用尚未见报道,由于平均分类差异指数Δ+和分类差异变异指数Λ+的平均值不依赖于取样大小和取样方法,因此该类指数对开展不同区域、不同生境和历史数据的对比研究具有重要意义[7]。我们开展中国近海不同海区底栖多毛类的分类多样性研究,4个海域的平均分类差异指数(Δ+)从大到小依次为东海(93.23)、黄海(92.28)、南海(91.58)和渤海(90.56),说明东海的分类多样性最高,即东海底栖多毛类的亲缘关系较远。东海受来自大陆的淡水流的影响,同时又受黑潮暖流及台湾暖流的控制[28],海洋环境条件特殊导致该海域底栖多毛类分类多样性较高。黄海的平均分类差异指数较高,仅次于东海,表明黄海底栖多毛类的分类多样性较高。黄海海底地形、海流和水团结构都极其复杂,东南部受高温高盐黑潮暖流水的影响,中北部则有黄海冷水团、长江淡水流和沿岸流,同时也受东亚季风的交替作用,黄海复杂的海洋环境也决定其底栖多毛类的分类多样性较高。而渤海属半封闭性海域,水体交换能力较差,底质类型简单,以泥沙质和软泥质为主。与其他3个海域相比,渤海底栖多毛纲分类多样性较低,物种亲缘关系较近。同时渤海的分类差异变异指数(Λ+)最大,为282.84,表明渤海底栖多毛类物种间的分类地位关系不均匀,即物种数量主要集中在某几个分类阶元上,如缨鳃虫科有25种,龙介虫科和沙蚕科各有15种,其他每科拥有的物种数仅有2.4种。

3.3 我国底栖多毛类动物区系研究

我国海洋生物以长江北岸至韩国济州岛一线为界,划分为2大地理区系:太平洋北温带区系和印度—西太平洋区系[17]。齐钟彦[29]分析了我国底栖无脊椎动物的地理区划问题,认为长江口以北的黄渤海区和日本北部沿海属于北太平洋温带区的远东亚区,长江口以南的大陆沿岸、台湾西北岸、海南岛北部和日本南部属于印度西太平洋热带区的中国-日本亚区,而海南岛南端、台湾东南岸以南和日本的奄美大岛以南属于印度西太平洋热带区的印尼马来亚区。刘瑞玉[30-31]认为黄海是北太平洋温带区系和印度-西太平洋热带区系的混合地带,生物区系特点是暖温带性质;渤海的生物区系成分与黄海类似,种类较黄海较少;东海和南海属于印度-西太平洋热带区的中国-南日本亚区。孙瑞平和杨德渐[17]认为渤海和黄海的海洋动物属太平洋北温带区系,是暖温性的温水种;东海和南海属印度-西太平洋区系,其中东海西部和东北、南海北部湾的近岸水域的海洋动物属暖水性亚热带种,而东海东部、台湾海峡、南海南部的海洋动物则属暖水性热带种。

有关中国海环节动物多毛纲的区系研究主要集中在黄海海域,东海和南海的区系研究十分匮乏。吴宝铃[32]认为黄海北部是北太平洋的远东亚区和印度西太平洋热带区之间的过渡地区,存在亚热带和热带暖水性种类与冷水性种类混合的现象。类彦立和孙瑞平[1]认为黄海的多毛类环节动物区系以温带种和广温广布种为主,更多倾向喜冷特征,很少具真正的热带种类。

我们对不同海域的底栖多毛类在种和科水平上进行了相似性分析,在种级水平上,渤海和黄海底栖多毛纲相似性(0.486)最高,但与南海的相似性(0.128)最低,表明渤海、黄海底栖多毛纲的种类最相似,渤海和南海的种类差异最大,反映渤海与黄海的底栖多毛类动物区系相似,渤海与南海的动物区系差异最大。黄海和南海底栖多毛类的相似性系数(0.251)较低,而黄海与东海的相似性系数(0.415)和东海与南海的相似性系数(0.409)接近,表明黄海和南海底栖多毛纲的种类差异较大,东海分别和黄海、南海这两个海域的种类具有一定相似性但相似性不高。刘瑞玉和徐凤山[30]对黄、东海底栖动物的区系研究表明,渤海区系成分基本上与黄海近岸带相似,不过物种数很少;黄海以北温带冷水种占优势,近岸的浅水区有来自东海海区的暖水性种类;东海的底栖动物区系基本上是热带性质的,也有少数暖温带性质的种类出现;南海的多毛类主要是热带性和亚热带性质,其北部的底栖动物区系成分和东海基本相同,但缺乏广泛分布于黄海的暖温性种类。

我们的结果表明黄海、东海和南海底栖多毛类在科的水平上相似性系数较为接近,而渤海与上述3个海区科的相似性较低,这可能是由于渤海底栖多毛类种类较少、生物多样性低。该底栖多毛类动物区系与前人研究结果基本一致,即渤海多毛纲区系简单,且是黄海生物种类区系的简化;黄海多毛纲是太平洋北温带区系和印度—西太平洋区系的过渡类群;东海和南海多毛类属印度—西太平洋区系。

4 结 论

基于中国近海多毛纲的可靠分类学资料,我们系统整理了渤海、黄海、东海和南海(未包含三沙区域)底栖多毛类物种名录,计算分类多样指数和相似性指数,综合分析了我国近海底栖多毛类的分类多样性,探讨了底栖多毛类的动物区系特征,结果表明:1)4个海域底栖多毛类的平均分类差异指数Δ+由大到小为东海>黄海>南海>渤海,东海的分类多样性最高,底栖多毛类亲缘关系较远;渤海分类多样性最低,亲缘关系较近。2)分类差异变异指数Λ+渤海最大,渤海底栖多毛类物种间的分类地位关系不均匀。3)中国近海底栖多毛类存在明显的区系分类差异,在种级水平上,渤海与黄海的相似性最高,渤海与南海相似性最低。通过加深对中国海底栖多毛类多样性的认识,为多毛类的多样性研究提供了重要科学依据。随着海洋调查技术的发展与分子生物学等新技术的应用,底栖多毛类的多样性和区系特征有待深入分析与研究。

附录 中国海底栖多毛类物种名录及在4个海域的分布Appendix Species list of benthic polychaetes and their distribution in China Seas

续表

续表

续表

续表

续表

续表