工匠精神视域下高职教育的转型

沙 丹,杨清华

(长沙民政职业技术学院,湖南长沙,410004)

2015年,我国政府发布了《中国制造 2025》,标志着我国由“制造大国”向“制造强国”迈进。新时代需要大批具有职业精神、精湛技艺的技术工人,职业教育被赋予工匠精神培育的重要任务和使命。供给侧改革的时代背景急需高职院校在解决产业优化升级、提升品牌竞争力、实现技术创新等问题方面提出人才培养的新思路、内涵发展的新举措。创新性技术人才培养的关键在于职业技能、职业素养、职业精神的培养,而工匠精神恰巧是一种理念性的总指导。

“工匠精神狭义是指凝结在工匠身上、广义是指凝结在所有人身上的,制作或工作中追求精益求精的态度与品质。”[1]工匠精神包含“工匠”和“精神”两个概念。其中,“工匠”是具有较高技能、技艺和技术的专门人才,“精神”是指意识、思维活动和一般心理状态。因此,工匠精神既包含“造物”,又涵盖“匠心”。工匠精神不是一种浪漫主义与理想主义的词汇,而是应当安放在我国人才培养之路上的磐石。当前我国高水平技术工人的缺失与工匠精神的缺位,与社会对职业教育和匠人群体根深蒂固的偏见、高职院校自身的发展乏力、社会分工与现行制度等因素息息相关。因此,培养具有“匠心造物”的新时代应用人才,实现高职教育的转型升级,可以从培养主体、培养对象、培育环境三个方面改革推进。

一、发展理念:由“大而全”转向“小而精”

自1999年高职院校扩招以来,诸多高职院校一直以“升级为综合性本科院校”为发展目标,苛求“大而全”,因此,很难找寻自身发展特色,偏离了职业教育的初衷。纵观国内外部分高职院校的崛起之路不难发现,“小而精”是这些高职院校弯道超车的“法宝”。普林斯顿大学以“求精不求大,重质不重量”的精英培育理念跻身世界顶级大学之列;韩国浦项科技大学基于韩国经济转型实际,聚焦特色学科和重点行业领域,成功实现高速崛起;我国的国际关系学院从2012年起压缩招生规模,力保小班教学,成为中国高职院校内涵式教学的范本。由“大而全”转向“小而精”既是高职院校发展思想观念的转变,也是教育实践的艰难转型。高职院校要想培育出具有工匠精神的应用型人才,急需自省、发现、聚焦,调整“航向”,从长计议。

首先,改革要准确定位。科学定位是一所高职院校成功的前提。定位需体现高职院校的理想意愿、目标追求和社会责任。高职院校本身所处地域、行业的不同决定了其定位各异。理性选择切合自身实际的发展道路,集中力量利用优势资源在精选专业和领域上寻找突破口与影响力,是高职院校成功的关键。在我国当前发展大背景下,高职院校必须摒弃追求“高大上”的发展理念,不盲从、不攀比,静心思考谋划,以“理性”代“浮躁”,以“匠心”谋“长久”。

其次,改革要坚守特色。特色的形成远非“一日之功”,高职院校特色的形成与发展更是一个循序渐进的历史过程。高职院校的“匠心”表现在能否在飞速发展变化的市场环境下坚守自身特色,积蓄力量。教育行业竞争异常激烈,办学特色就是高职院校的品牌影响力。高职院校应仔细审视自身传统优势,综合分析自身行业、地域、教师、学科、专业、课程等影响因素,结合时代发展传承创新,绝不能因一时利益或一时变化而反复调整,否则不仅会挑战高职院校持续传承的文化,也必将影响高职院校生存发展的活力。

最后,改革要深入融合。高职院校还需“因势而动,因时而动”,而这与“坚守特色”并无矛盾。高职院校承担培养国家需求的高层次技能型人才,这就决定了高职院校专业建设必须与市场无缝对接。高职院校的学科建设与专业发展既需整合传统优势,也需对接企业产业,并实现多学科的交叉渗透。目前,高职院校大多“轻基础,重技术”,导致高职院校人才呈现出“易上手,缺后劲”的供给矛盾。因此,适当打破学科壁垒,加强技能教育与人文教育之间的融合,将为高职工匠人才培养提供持续精神动力。

图1 高职院校发展理念参考示意图

二、学生培养:“造物”与“匠心”并重

高职院校对“人”的培养在于帮助其实现人的价值。高职院校人才的培养目的在于帮助其适应社会、行业需求和自身发展的需要。1943年马斯洛提出的需求层次理论将人的需求划分为五个层次,即生理需求、安全需要、社交需要、尊重需要、自我实现需求。这五个层次依次提高,即当基本需求得以满足时,高层次的尊重需要和自我实现需求就显得尤为重要。根据马斯洛提出的需求层次理论,高职院校人才培养要做到以下两点:一是培养学生的职业技能,即“造物”技能,以满足学生的生存需要,指学生的就业机会、薪酬福利等;二是培养学生的职业素养,即“匠心”素养,以满足学生高层次的尊重需要以及自我实现需求。马修·克劳福德在《摩托车修理店的未来工作哲学:让工匠精神回归》中说:“真正获得劳动幸福感的源泉是学习把一件事情做到尽善尽美的工匠精神。”[2]高职教育力求培养学生的专注精神,使他们通过专注、精心完成自身工作后获得认同感和成就感。

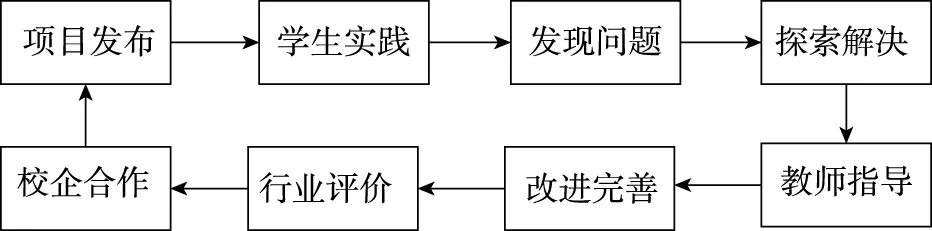

培育学生工匠精神其一在于“精于技”。首先,课程设置要聚焦。课程设计应摒弃传统教材式教学,转向工作过程化、一体化的课程开发与实施,每学期的课程教学可围绕一个主题项目展开,根据教学目标精准发力,以学生每学期学会一项技能(即一期一能)为设计原则,期末综合实训巩固提升使学生有获得感与成就感。其次,教学过程重在“做”。真正实现在“做中学”、在“项目中学”、在“企业中学”,课程内容设计可以改变传统教学模式,以“项目发布—学生操作—发现问题—探索解决—期待指导—教师传授—学生巩固”的倒逼式实践教学提升学生职业技能。最后,教学评价贵在“真”。学生的职业技能检验应在第三方,尤其是接受市场的检验。校方可以邀请校企合作单位、行业标杆企业参与到评价系统中,对学生技能水平、教师教学水平进行准确评估,并及时反馈激励教学实践,以评促教。

图2 高职院校“倒逼式”教学设计示意图

培育学生工匠精神其二在于“进乎道”。职业教育需要培养学生精益求精的职业态度,以维持其持续发展及实现其自我价值。然而,当前“匠心”的培养亟待精细化。高职院校精细化的管理是关键。培养学生良好的学习习惯与职业态度需要从细节上下功夫,要将行业标准引入,科学规范教师的教学行为、学生实践行为,高标准、严要求地贯穿于教学的每一个环节中。文化建设是培育学生工匠精神的保障。在校园文化建设上,工匠精神应成为全校师生的共同价值理念,培养学生的完整人格、独立自主精神,使其富有责任感,成为有理想、具备未来意识的专业人才。从校园文化到企业文化,要让学生始终秉承工匠精神面对生活、工作中的细节,坚持一以贯之的持续性培养,这样才能真正让个人、企业产生内生动力。

三、制度建设:持续规约,文化践行

为保证工匠型人才的输出,高职院校在管理体制、办学模式、人才培养上深入改革,形成了一系列与工匠精神匹配的运行机制。然而,工匠精神孕育的使命远非某一主体所能承载,工匠精神能否持续,能否内化于心、外化于行,社会制度建设是其重要支撑。

反观我国古代,“皇家工匠们追求德才兼备的善美境界”[3],但工匠文化的传承与保护却需要向日本取经。细察日本的工匠文化就会发现,日本千年企业有7家,百年企业众多。这些企业的形成大多得益于匠人们良好地继承了传统业务与道德规范,也归功于国家对个人财产权持续的保护。可持续原则与发展性原则是和谐统一的,工匠精神的培育不是非即时性的而是长远性的。因此,政府在进行顶层设计时应将时代精神和未来意识结合起来,体现与时俱进和不忘初心的精神,确保工匠精神培育成果留存延续和工匠精神影响的最大化。

此外,日本社会工匠精神的培育覆盖人的各个阶段。从学生时代的职业素养培养中,日本教育就对学生的劳动观、职业观进行塑造,包括就职后的在职培训和脱岗培训,工匠精神贯穿于人的一生。因此,高职院校应在道德教育、心理健康教育、个性教育、专业教育等教育实践中贯穿工匠精神,培养独立、创新、专注、精细的职业精神。同时,政府、社会也应为工匠精神人才培养提供良好的制度保障、财力支持、文化氛围,让工匠精神在学习型社会中散发出绵延不息的生命力。

总之,工匠精神的培育是一项系统工程,是一项培养人的工程,不可偏废,不可时冷时热。政府、社会、高职院校、企业、家庭需始终坚持持续性、渐进性原则,精耕细作、协同培育,实现“多主体、多辅助”,真正实现高职教育的转型升级。